Национально-региональные особенности художественно-образовательной сферы культуры Западной Сибири во второй половине XIX- первой трети XX века

Автор: Бакулина Наталья Анатольевна

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Искусство, образование, наука

Статья в выпуске: 3, 2019 года.

Бесплатный доступ

Архивные материалы позволили определить своеобразие развития художественно- образовательной сферы в Западной Сибири: преобладание прикладных видов изобразительной деятельности над ее академической линией, яркое проявление региональной специфики не только в тематике творческих работ, но и в содержании профессионального образования: предметом изучения стали национальные артефакты, модернизация традиционных художественных производств, теоретическое осмысление регионального культурного наследия.

Культура западной сибири, прикладное искусство, профессиональное художественное творчество, художественное образование

Короткий адрес: https://sciup.org/170174198

IDR: 170174198 | УДК: 930.85

Текст научной статьи Национально-региональные особенности художественно-образовательной сферы культуры Западной Сибири во второй половине XIX- первой трети XX века

Национально-региональная составляющая культуры стала сегодня объектом научных исследований в историко-культурологическом плане. Вместе с тем, предшествующие исследования описывают отдельные явления культурной жизни Западной Сибири, вопросы же художе- ственно-образовательной составляющей представлены, как правило, с позиций узкой специальности. В этом плане значимыми, по нашему мнению, являются комплексные исследования в научной школе под руковоством Т. М. Сте-панской (г. Барнаул), содержанием деятельности которой является выявление региональной специфики алтайской культуры и художественного образования1. Между тем, изучение процесса формирования художественно-образовательной сферы, как потенциала культурного развития региона, требует осмысления данного явления с точки зрения культурологии и представляет содержание настоящего исследования актуальным. При этом создание более объективной картины историко-культурного развития региона связано с необходимостью выявления, изучения и систематизации первоисточников — архивных материалов.

Говоря об историко-культурологическом аспекте исследования Сибири, необходимо отметить деятельность Г. Н. Потанина, Н. М. Ядринце-ва, И. Я. Словцова. Выявляя разнообразный исторический, этнографический и архивный материал, «столь необходимый для пополнения бесчисленных пробелов в истории Сибири», они оказали значительное влияние на формирование интереса к культуре и искусству народов Сибири 2 . Исследователь Е. А. Ветохин особо отмечает деятельность сибирских областников по привлечению внимания к сохранению и дальнейшему развитию художественной культуры «аборигенов» Сибири, воспитанию патриотических чувств 3 . Это обстоятельство, по нашему мнению, определило вектор развития художественно-образовательной сферы в западносибирском регионе.

Вторая половина XIX в. в российском обществе характеризовалась повышенным интересом к национальной культуре, как в профессиональном творчестве, так и в сфере художественного образования и просвещения (достаточно вспомнить о необычайной популярности Строганов-

ОТЧЕТЪ

о Аитбльхест» Тоасмго обвести Л»6.1ем» Хулеект я 18111*13

И* I •<• etaiiaftpa lull г нк «Лщхти» птиш* 114 чамвев, мъ »v*ii>nb» гид* ашмп. игтупедн II челкН.п. ■ wrt«*i m eurmerw ж* I wfimifipii I ВИ । Hf a*nw«n..

Kt. nmtel |1раыпи1я, ajfl,*i№uk ea <4*m <*4$wnIh I attyi*! 1*11 г . «и» IJyrirl.vmaa В. 4». <ц»1№. Сеаупан» С, М. 11|ш1» imub. вашаirfl .1 I. tsuru 1>пэгд». н пдши llpaiwatB И. ИЛуижжк I. 11 Гамп44. Т. .1. Фапм-лв и II. ‘I* Гашмяк Ikai-inaM -'ты^ vil j чат п л in. [Ipuuriila.'l II. Гаваш-wi ж Т. >1. Фантам. а». шпмжт. llpaiuwHln вгоняла eV»paiuti*' на «Ламм!» п4|«м11а кишилш—И. 11. Тм'жави и II. II ии*етшаяев,

-

*1>-мым |■all•>*llll•>й ышвт1я били в/цашм И К Ниацин. Л В .кд.чашнп» п К. II lUri.min. а мадядатаии ci каяв II Г «’nnew и Л. В Хуллптш»

-

, |,Lant4Mii*ii. иж-мшиино гг<шм llpatuiiiiii вд'иммц.^!. .Vin aiqiMa 1«18 г —м» дна *t* wpeaiv мскдааЫ в мемшждагв 1»n« un|*iumi i г

Ilk »r*iwik« ГГНЧ1ШГ* i*iia П|а***4мгь v}itaaa#4Miiia Амм «ним iwN-рммаа 11 i« iVi|ui mm г . MM *»I|W|M»|I чи шап. «Аа-пва M M IIH^HiMVh ймъ ufvnwMk иоа-ц. Д) пртг»ммтм СоЛ#ргкп»в а»^ maiiin. tn. apuuaiiuiMt. aaymai*. Ila ISevnaminauik njeaituutBaxi» • OuieviwiHn. Аида yrrjwma .•'ьгшав жу4и.(мчмд*а auciuDGi tapiuui..

Ikwvr aa WMctaaky Au*» хтамгш I el irppu^f.imk, r.aanuvk «^peeari.. wlmiuii. tyiiincHaixun. Bunaii^ цлгйш.и> ail iwawf^n. шдвтмт» ibb tnan. wnc rt 4M y4Jmoiva) a «*»» sw ча»*«4о *■ > twaiNHiь—aurwiiTMaiiNMnaa. началами, и^шгапи. учнамиц.

IU.**Nl домадъ runuea «Mip.iuiajra at. я* p ti boil ’Ibtwi apM*aiif eueytiMn» hi. ш*п IVuiuvrua-w |> H Mui

IL 'ainioaai. ав auent mil r. UN^ewHaiBiwB * bMiB хулиетатамп» Прмп.П'ЦМ'аь iVrtpti'iBM бмли алирчяии С М |||ич.1«в1., Л IL \,Ц|1аймв в Л. С |ь«пр тпиа

IIbmukniiuui

Гя|*»1гк»а Улуеша им mil пив Q

Фото 1. Фрагмент отчета о деятельности Томского общества любителей художеств за 1911-1912 гг.

ского училища и Центрального училища технического рисования барона Штиглица). В связи с кризисным положением традиционных художественных промыслов и ремесел в период быстрого развития фабричной промышленности передовой общественностью был поднят вопрос о необходимости создания системы профессионального образования. В 1892 г. было принято «Положение о художественном промышленном образовании», которое предусматривало существование разных форм: художественно-промышленных училищ, художественно-промышленных школ, художественно-ремесленных мастерских и рисовальных классов4. При этом ведущая роль отводилась именно периферийным образовательным заведениям, предназначением которых было сохранение и развитие в сложившихся экономических усло- виях лучших традиций регионального художественного ремесла. Говорилось также о необходимости учреждения при учебных заведениях музеев «для распространения познаний по прикладному искусству, как в среде промышленников, так и рабочих классах

При музеях дозволяется устраивать публичные лекции, выставки и конкурсы» 5 .

Надо отметить, что указанный параграф впоследствии активно использовался различными художественными и научными обществами Западной Сибири для популяризации народной художественной культуры. Так, например, пленэрные этнические зарисовки артефактов, «местных инородческих типов» в национальных костюмах представлялись в качестве экспонатов, обладающих самостоятельной эстетической ценностью, на периодических выставках Томского общества любителей художеств. (Фото 1.)

В отчетах о научных экспедициях, организованных Западно-Сибирским Отделом Императорского Русского географического общества (ЗСОИРГО), были зарисовки этнографического характера: типов населения, предметов быта и прикладного искусства, орнаментов, костюмов местного населения, национальных памят-ников 6 . (Фото 2.)

Вместе с тем, несмотря на означенные «Положением» задачи формирования навыков художественного ремесленничества во взаимосвязи с высоким классическим искусством, особенности культурного развития региона (миграционная динамика, сословный состав населения, удаленность от крупных культурных центров, недостаток профессиональных художественных кадров, экономические условия для развития ремесленного производства) предопределили односторонний характер развития художественного творчества и привели к тому, что академическая линия художественного образования не получила должного признания в силу своей «экономической нецелесообразности» 7 .

Фото 2. Базанова Л.П. Портрет алтайского шамана Мамтыя. 1909. Государственный музей истории религии.

В процессе исторического развития доминантный характер прикладного творчества в Западной Сибири обеспечил наибольшую популярность следующих форм профессионального художественного образования: обучение в ремесленных мастерских, специальных рисовальных классах, организованных при творческих объединениях, и индивидуальное обучение в частных художественных мастерских.

Необходимо отметить, что национально-региональный компонент просматривался не только на уровне тематики исполняемых работ, но и на уровне освоения традиционных технологий художественной обработки материала. Показательным примером в этом отношении является деятельность созданной при Тобольском музее Кустарной комиссии, которая оказала значительную помощь в развитии косторезного промысла. Для улучшения качества выпускаемой продукции под ее патронажем формировалась коллекция кустарных изделий, в учебных целях приобретались изделия из европейских районов России, «выполненные из этих же материалов».

Помимо этого для повышения качества выпускаемой продукции и конкурентоспособности художественного промысла было предложено обучение мастеров-резчиков рисованию, введение контроля над выпускаемой продукцией и премирование наилучших (предположительно от одного до десяти рублей серебром) 8 .

Программы обучения графическим искусствам в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях также предусматривали изучение образцов традиционного искусства в применении к той или иной специальности. В этом плане представляет интерес опыт организации курсов рисования при учебных заведениях. Так, программа бесплатных курсов для приходящих учеников и ремесленников, открытых в соответствии с циркулярным распоряжением Министерства Народного Просвещения при Омском Императора Александра III низшем механико-техническом училище, включала в себя помимо черчения (общего и технического), рисование, изучение технологии художественной обработки дерева и металлов на примере образцов народного художественного творчества 9 .

В первые же годы советской власти государственными решениями была определена прикладная и региональная направленность творчества и, соответственно, художественного образования. В противовес дореволюционным «буржуазным» формам художественного образования необходимо было создать принципиально новые образовательно-творческие объедине-ния, которые бы осуществляли подготовку «высококвалифицированных художников-практикантов и научных деятелей по декоративно-прикладному искусству, призванных обслуживать народную промышленность в возможно широком государственном значении»; а также содействовали развитию «художественного вкуса у населения и распространению общих и специальных научных и практических знаний, способствующих процветанию декоративного искусства в бытовой жизни народа». Помимо этого в их задачи входили научная разработка «вопросов как декоративного искусства вообще, так и техноло-

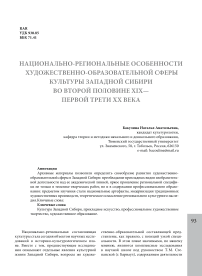

Фото 3. А.О. Никулин (1878-1945). Заслуженный деятель искусств РСФСР, живописец, педагог.

гии в особенности» 10 . В соответствии с планом Народного комиссариата просвещения (Нарком-прос), подобные ремесленные школы и мастерские ежегодно должны были выпускать «не менее 15 тыс. ремесленников…» 11 .

Созданные в этот период в Западной Сибири образовательные заведения художественной направленности учитывали особенности регионального развития и были ориентированы на прикладной характер творчества и обучения. Яркий пример тому — организация советских художественных студий в Барнауле, одна из которых находилась под руководством А. О. Никулина (выпускника училища технического рисования барона Штиглица). (Фото 3).

Будучи блестящим пейзажистом, он, в то же время, был поклонником народного творчества. В своих высказываниях он неоднократно под-

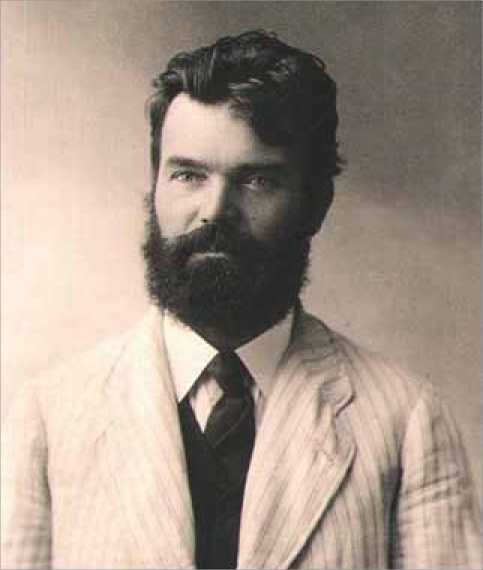

Фото 4. И.И. Овешков (1877-1942) – художник, педагог, резчик черкивал высокие художественные достоинства росписи деревянных бытовых предметах в крестьянских домах, говорил о необходимости приобщения крестьянских детей к искусству. Никулин, изучал старообрядческое искусство в горноалтайских селах Тюдрала, Усть-Кокса и других. Во время экспедиций им были выявлены бытовые предметы и целые интерьеры с росписью по дереву12. В связи с этим, когда возник вопрос осозданиихудожественно-образовательнойфор-мы в регионе, наиболее целесообразной и отвечавшей местным культурным условиям и потребностям представлялась ему школа с художественно-промышленным уклоном. При этом в содержании обучения акцент был сделан на изучении истории и культуры родного края.

Благодаря усилиям другого приверженца и активного пропагандиста народного искусства И. И. Овешкова (Фото 4), сына одного из основателей тобольского косторезного промысла, исполнявшего обязанности заведующего секцией ИЗО Тюменского губернского отдела 13 , в Тюмени были организованы: первая артель художественноигрушечной промышленности «Конек», коврово-

Фото 5. П.П. Чукомин (1874-1937) – художник, педагог, общественный деятель.

ткацкая артель «Коверница», Кустарный отдел Губернского музея и Студия изобразительных искусств, художественная студия 14 .

Традиционные тематики, способы и технологии творчества явились также предметом изучения в художественно-промышленных школах, которые в соответствии с первыми советскими указами были открыты в с. Боготол, гг. Тобольск и Омск. Основной задачей новых художественнообразовательных структур была подготовка квалифицированной рабочей силы (художников-резчиков по кости, мастеров керамического производства, полиграфической и текстильной промышленности), а также художников-педагогов для преподавания графических искусств в образовательных заведениях, осуществления политико-просветительской деятельности в клубах, кружках и т.п. 15

Преподавательский состав вышеуказанных учреждений представлял собой цвет региональной культуры. Так, значительный вклад в формирование художественно-образовательной сферы внесли П.П. Чукомин (Фото 5), С. С. Туманьянц, И.К. Куртуков, И.В. Волков, Н.Е. Вараксин, В.В. Ба-рышевцев, А.А. Монбланов, Н.Н. Виноградов, Л.П. Жигачев, П.И. Силуанов, В.П. Трофимов, К.П. Трофимов и др. Обладающие высоким образовательным цензом, как то: Строгановское училище технического рисования, Центрального учи-

Фото 6. Преподаватели и студент Омского худпрома. 1926. Омский музей Кондратия Белова.

лища технического рисования барона Штиглица, Императорская Академия художеств, Казанская художественная школа, Пензенское художественное училище, они являлись ядром творческой интеллигенции, который во многом определял художественно-культурный уровень западносибирских городов. Имея мощную методическую подготовку, художники-педагоги максимально развивали творческий потенциал учеников.

Программный материал был построен таким образом, что позволял достичь значительного профессионального уровня и представлять творческие достижения учащихся на выставках различного уровня: от городских до международных. Архивные материалы подтверждают участие выпускников Омского худпрома с коллекцией художественных изделий из мамонтовой кости во Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке в Москве (1923 г., диплом 1 степени), в Международной выставке декоративного искусства и художественной промышленности в Париже (1925 г.) 16 . (Фото 6)

Учащиеся Боготольской художественнопромышленной школы также весьма успешно представили на Всероссийскую сельскохозяйственную и кустарно-промышленную выставку значительную по объему и эстетическим качествам художественную коллекцию из 119 различных предметов 17 .

В целом, необходимо отметить, что в Западной Сибири значительное влияние на содержание и формы художественно-образовательной сферы оказал национально-региональный компонент. Это выразилось в прикладной направленности художественного творчества и индифферентном отношении к академической линии изобразительного искусства, в тематике и содержании творческих работ, в специфике профессионального художественного образования (предметом изучения стали национальные артефакты, традиционные способы и технологии художественного творчества, теоретическое осмысление явлений региональной культуры).

Введенный в научный оборот фактический материал может быть использован при подготовке монографий, справочных и учебно-методических изданий соответствующей тематики.

Список литературы Национально-региональные особенности художественно-образовательной сферы культуры Западной Сибири во второй половине XIX- первой трети XX века

- Бакулина Н. А. Из истории обучения художественному творчеству в учреждениях профессионального образования Западной Сибири в послереволюционный период // Казанская наука. 2010. № 9. С.853-856.

- Ветохин Е. А. Развитие художественной жизни Сибири в контексте влияния сибирского областничества: автореферат дис... канд. искусствоведения. Барнаул: Изд-во Алтайского государственного университета, 2008. 26 с.

- Город Томск. Статистический сборник. Под редакцией А. В. Адрианова. Томск: Типолитография Сибирского т-ва печатного дела, 1912. 430 с.

- Государственный архив Омской области (ГАОО), Ф. 216, Оп. 1.

- Государственный архив Томской области (ГАТО), Ф. Р-28, Оп. 1.

- Государственное учреждение Тюменской области «Государственный архив в г. Тобольске» (ГУТОГА в г. Тобольске), Ф. И-479, Оп. 5.

- ГУТО ГА в г.Тобольске, Ф. 80, Оп. 1.

- Государственное учреждение Тюменской области «Государственный архив Тюменской области» (ГУТО ГАТО), Р-80, Оп. 1.

- Девятьярова, И. Г. Художественная жизнь Омска XIX — первой четверти XX века. Омск: ЛЕО, 2000. 143 с.

- Записки Западно-Сибирского Общества Императорского Российского Географического общества. Омск: Б.и., 1912. 150 с.

- История художественного образования в России XX века в лицах, фактах, событиях, произведениях художественного творчества детей и подростков. М.: Педагогика, 2002. 473 с.

- Максяшин А. С. Генезис художественного образования в области изобразительного искусства Урала. Екатеринбург: Изд-во «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2006. 304 с.

- Сезева Н.И. Неизвестные страницы художественной жизни Тюмени 1920-х годов. И. И. Овешков (1877-1944) — художник, педагог, общественный деятель // Сборник научных трудов Тюменского Музея изобразительных искусств. [Ред.-сост. Субботина В.А.]. Тюмень: ТМИИ, 2002. С. 56-64.

- Солопова О.А. Художники-педагоги Алтая 1920-х гг. // Актуальные вопросы истории Сибири. Пятые научные чтения памяти профессора А. П. Бородавкина: сборник научных трудов / под ред. В. А. Скубневского и Ю. М. Гончарова. Барнаул: «Аз Бука», 2005. С. 277-278.

- Софронова М. Н. Становление и развитие живописи в Западной Сибири в XVII - начале XIX века / Дис. ... канд. искусствоведения. Барнаул: Изд-во Алтайского государственного университета, 2004. 226 с.

- Циркуляр по Западно-Сибирскому учебному округу. Томск: Б. и., 1895. 420 с.