Надпись-граффитона стене Николо-Дворищенского собора

Автор: Гиппиус А.А., Седов вЛ. В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 238, 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена ранее неизвестной надписи начала XII в., сохранившейся на стене Николо-Дворищенского собора в Великом Новгороде, заложенногов 1113 г., и доступной для исследования благодаря прориси, сделанной известнымновгородским реставратором Г. М. Штендером. Надпись фиксирует время окончания какого-то этапа работ по строительству собора - 28 сентября. В лингвистическом отношении интерес представляет форма, в которой в надписи выступает название сентября

Великий новгород, граффити, строительная история, реставрация, хронология строительства, лингвистика, древнерусский язык

Короткий адрес: https://sciup.org/14328151

IDR: 14328151

Текст научной статьи Надпись-граффитона стене Николо-Дворищенского собора

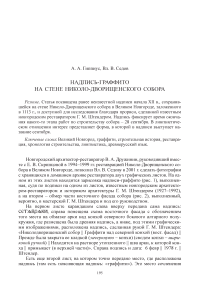

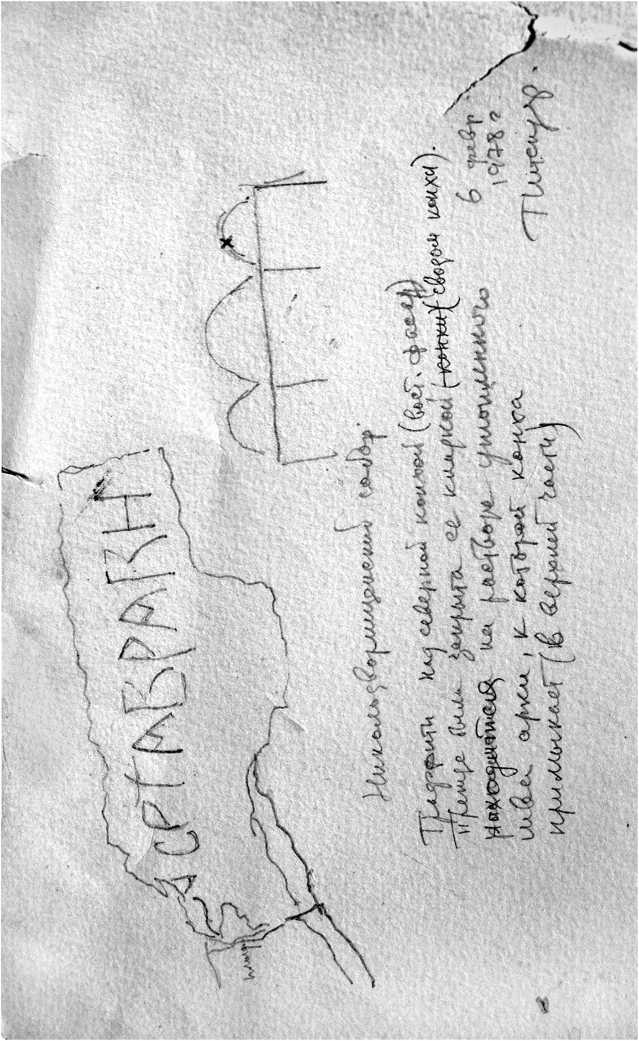

Новгородский архитектор-реставратор В. А. Дружинин, руководивший вместе с Е. В. Скрипцовой в 1994–1999 гг. реставрацией Николо-Дворищенского собора в Великом Новгороде, позволил Вл. В. Седову в 2001 г. сделать фотографии с хранящихся в домашнем архиве реставратора двух графических листов. На одном из этих листов находится зарисовка надписи-граффито (рис. 1), выполненная, судя по подписи на одном из листов, известным новгородским архитектором-реставратором и историком архитектуры Г. М. Штендером (1927–1992), а на втором – обмер части восточного фасада собора (рис. 2), выполненный, вероятно, в мастерской Г. М. Штендера и под его руководством.

На первом листе карандашом слева вверху передана сама надпись: СЕТѦВРѦКИ, справа помещена схема восточного фасада с обозначением того места на обмазке арки над конхой северного бокового алтарного полукружия, где размещена была древняя надпись, а ниже, под этими графическими изображениями, расположена надпись, сделанная рукой Г. М. Штендера: «Николодворищенский собор || Граффити над северной конхой (вост. фасад) || Прежде была закрыта ее кладкой ( зачеркнуто – конхи) (сводом конхи – шариковой ручкой ) || Находится на растворе утопленного || шва арки, к которой кон-ха || примыкает (в верхней части)». Справа подпись и дата: 6 февр || 1978 г. || Штендер.

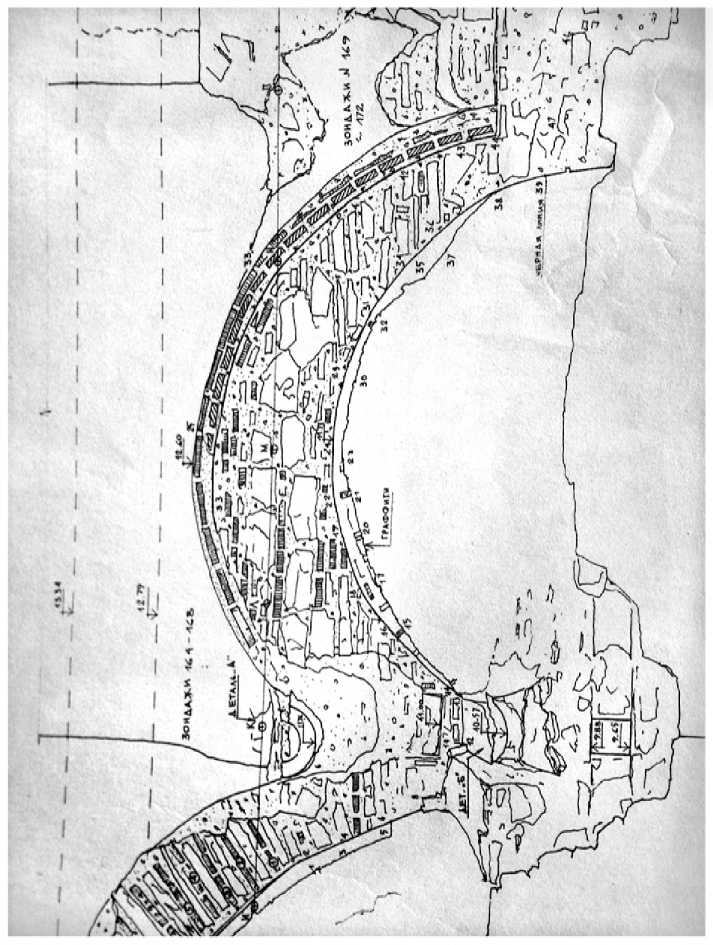

Есть еще второй лист, на котором точно передано место, где расположена надпись (там есть поясняющая надпись: «граффити»). Это место сочленения

Рис. 1. Великий Новгород. Николо-Дворищенский собор. Лист с зарисовкой граффити. Автограф Г. М. Штендера, 1978 г.

Рис. 2. Великий Новгород. Николо-Дворищенский собор. Чертеж восточного фасада с обозначением места нахождения надписи-граффити. Мастерская Г. М. Штендера, конец 1970-х гг.

конхи северной абсиды и арки (закомары) над ней, где на известково-цемяноч-ной затирке основания арки и была помещена надпись. Конха, пристроенная к арке в тот же строительный период, эту надпись не закрыла, но всякие кровельные конструкции должны были ее прикрыть. И в настоящее время эта надпись недоступна: она закрыта медными кровлями над алтарными выступами.

В этой короткой надписи, сделанной, без сомнения, во время строительства собора, отражена очень краткая информация: надпись сообщает о каком-то этапе, завершившемся 28 сентября. Можно думать, что кладка этой части собора или даже всего собора была окончена 28 сентября.

Конец сентября – почти крайнее время для строительства в Северо-Западной Руси. Мы знаем не так много о датах окончания строительства в XII в.

В 1195/6703 г. новгородский архиепископ Мартирий заложил церковь Ризо-положения на воротах Детинца, причем работу начали 4 мая, а окончили 2 августа (НПЛ, 1950. С. 41, 42, 234).

В том же 1195 г. архиепископ Мартирий осенью заложил каменную церковь Воскресения в женском монастыре на Мячине, но не успел достроить (Там же. С. 42, 234); строительство было продолжено и окончено на следующий год, причем 13 сентября владыка уже освящал полностью оконченный храм (Там же. С. 42, 235).

В 1196/6704 г. братья Константин и Дмитр заложили монастырскую церковь Кирилла на Нелезене, причем работы начались в апреле, а закончены были 8 июля (Там же).

Еще два подобных известия находим в летописной статье 1198/6706 г., рассказывающей о построении каменных храмов Спаса Преображения в монастыре в Русе и Спаса-Преображения в монастыре на Нередице. Первый храм был начат 21 мая, а окончен 31 июля (Там же. С. 44, 237), а второй – начат 8 июня, а закончен в сентябре (Там же. С. 44, 237, 238; см. также специальную работу: Гимон , 2003).

Нам представляется, что основной массив кладки Никольского собора, заложенного в 1113 г. (НПЛ, 1950. С. 20, 204), был окончен 28 сентября и этот этап, когда уже делалась кровля собора, был отражен в надписи, которая видна была только с лесов. Можно думать, что надпись сделана до 1117 г., когда в Новгороде был заложен следующий каменный храм, собор Рождества Богородицы Антониева монастыря.

По своему роду эта ранее не известная надпись-граффити принадлежит к записям строительных или живописных мастеров, сделанным «на память» на самой постройке и не предназначенным для всеобщего обозрения. Это как будто почти «тайные» надписи, делавшиеся в труднодоступных местах.

В лингвистическом отношении представляет известный интерес форма, в которой в надписи выступает название сентября. В славянской письменности оно обнаруживает чрезвычайную вариативность – рекордную по сравнению с названиями других месяцев. Так, в источниках пражского Словаря старославянского языка засвидетельствованы 14 вариантов полного написания этого слова: септѧбр-, септембрии, сеп’тѧвр-, себтѧбр-, севтебр-, севтевр-, сетебр-, сектебр-, сек’темьбр-, сектѧбр-, сектебр-, семтѧбр-, сехтѧбр-, септеврии. (SJS, 1997. Т. 4. S. 60). Положение дел в ранней восточнославянской письменности иллюстри- руют приводимые ниже данные семи древнерусских рукописей XI–XII вв.: четырех списков Евангелия (Остромирова – ОЕ, Архангельского – АЕ, Мстиславова – МЕ, Добрилова – ДЕ), Изборника 1073 г. (И73), Минеи за сентябрь 1095 г. (М95), Типографского устава (ТУ), Устава Студийского XIIв. (УС), Успенского сборника (УСб), а также древнейшей части Синодального списка Новгородской 1-й летописи (НЛ), содержащей текст за XI–XIIвв.:

септѧбр ’ -септѧмбр ’ -септембр ’ -септебр ’- септѧбрии семптѧмбр ’ - семтѧбр ’ -сетебр-сетѧбр ’ -сетембр-

ОЕ (2), ДЕ (7), М95 (1), УСб (1), УС (1), СП (2), ТУ (7), НЛ (11)

АЕ (33)

МЕ (passim)

МЕ (2)

И73 (1)

УС (1)

ДЕ (2)

И73 (2)

И73 (1)

И73 (1)

Такое множество вариантов – следствие их противопоставления сразу по нескольким признакам. Перечислим элементы греч. σεπτέμβριος, в передаче которых имеют место колебания, а также вариантные способы передачи этих элементов:

|

πτ: |

т |

п(ь)т |

мпт |

|

έμ: |

ем(ь) |

е |

ѧ |

|

β: |

б |

в |

|

|

оформление |

|||

|

основы: |

-р’ь |

-ръ |

-р’ии |

мт нт бт вт кт хт ѧм(ь)

Варьирование б/в объясняется, по-видимому, ориентацией на разные варианты греческого произношения сочетания μβ (в котором губно-губное произношение виты сохранялось дольше, чем в других положениях): более древний – [mb] и более новый – [mv]. В передаче έμ противопоставлены фонетически закономерный вариант с носовым гласным и написание, ориентированное на греческую орфографию (ем); варианты с е и ѧм носят компромиссный характер. Обилие способов передачи πτ восходит к двум первичным вариантам. Отсутствовавшее в славянском сочетание согласных должно было или упроститься в п или же быть разделено неорганическим редуцированным, впоследствии утратившимся (пьт>пт); все остальные варианты производны от варианта с пт. Из варианта септѧмбрь, согласно А. И. Соболевскому (1907. С. 150), произошел представленный в Студийском уставе XII в. семптѧбрь, откуда, в свою очередь, семтѧбрь и, наконец, современный русский сентябрь (впервые фиксируется в Прологе 1388 г.); ср. цепочку, восстанавливаемую М. Фасмером (1909. С. 177): сепътѧбрь > септѧбрь > семптѧбрь > семтѧбрь > сентѧбрь. Остальные варианты из списка в SJS маргинальны: вариант с бт следует, вероятно, объяснять гиперкорректным отталкиванием от пт (трактованного как результат оглушения), а вариант с вт – распространением на это сочетание варьирования б/в в исходе основы. Варианты кт/хт объясняются, видимо, влиянием вариантных форм названия смежного октября (окт-/охт-).

Представленный в нашей надписи вариант сетѧврь не находит точного соответствия в приведенном материале. Это не удивительно, учитывая множественность возможных комбинаций варьирующихся элементов слова. Более интересен тот факт, что в данном написании выступает один из двух «базовых» вариантов передачи сочетания πτ, представленный на древнерусской почве лишь тремя примерами из Изборника 1073 г. Эти примеры, компактно располагающиеся в двух главах из заключительной части кодекса, стоят в нашем материале особняком, очевидно, представляя южнославянскую традицию, отличную от той магистральной для Руси книжной традиции, которую отражают календарные заголовки богослужебных книг и летописные даты. Примечательно, что кроме вариантов с т (сетебра 248г27, сетѧбрѧ 249а14, сетембра 251б7), в тех же разделах Изборника один раз фиксируется и вариант с пт , причем в специфическом контексте: въпрьвыи[ месяц ]иже въримлѧнехънарицаѥтьсѧсептѧбрии (249а12). По всей вероятности, переводчик Изборника употребил этот вариант, чтобы по возможности точно передать латинское название месяца, тогда как обиходной для него была одна из форм на сет -. Форма, использованная в нашей надписи, неслучайно сближается именно с этой обиходной южнославянской традицией. Употребивший ее мастер – человек грамотный, но не книжник, – очевидно, усвоил эту форму не из богослужебной письменности, но из живого употребления, свойственного его среде. О том же говорит и появление в , а не б , в исходе словоформы. В ранней восточнославянской письменности другие случаи подобной записи слова, как кажется, неизвестны. На южнославянской почве основа севтевр - (наряду с сетебр -) впервые фиксируется в Охридском апостоле нач. XIII в. (SJS, 1997. Т. 4. S. 60). Однако написания октоврѧ и декѧврѧ, встретившиеся в тех же разделах Изборника 1073 г. (л. 251а3 и л. 251а6), позволяют предполагать существование в эпоху создания его оригинала и варианта сетѧврь .

Стоит заметить, что такой вариант названия месяца мог, в принципе, появиться на Руси и без южнославянского посредства – как результат фонетической адаптации разговорной греческой формы. Любопытно, однако, что фонетической уникальности этой формы в восточнославянском материале соответствует одна столь же необычная для раннедревнерусской эпиграфики палеографическая черта – написание буквы Ѧ с V-образным язычком. В берестяных грамотах такая форма появляется лишь с XIV в. ( Зализняк , 2000. С. 213. Табл. 40). Из ранних надписей она единственный раз представлена в граффито № 9 Софии Киевской (запись о смерти Святослава Ярославича) (cм.: Рыбаков , 1962. Табл. I–II; Высоцкий , 1976. С. 169). Между тем в древнеболгарской эпиграфике такое начертание является одним из основных ( Добрев, Попконстан-тинов , 1985. С. 665).

Список литературы Надпись-граффитона стене Николо-Дворищенского собора

- Высоцкий С. А.,1976. Средневековые надписи Софии Киевской (по материалам граффити XI-XVII вв.). Киев: Наукова думка. 455 с.

- Гимон Т. В., 2003. Закономерности в освещении новгородскими летописцами XII-XIII вв. фактов каменного строительства//Древнейшие государства Восточной Европы: . 2000 г.: Проблемы источниковедения. М.: Вост. литература. С. 326-345.

- Добрев И., Попконстантинов К., 1985. Епиграфика старобьлгарска//Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 1: А-З. София: Бьлгарска академия на науките. С. 662-667.

- Зализняк А. А., 2000. Палеография берестяных грамот и их внестратиграфическое датирование//Янин В. Л., Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1990-1996 гг.). М.: Русские словари. С. 134429.

- НПЛ, 1950 -Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л.: Академия наук СССР. 640 с.

- Рыбаков Б. А., 1962. Русские датированные надписи XI-XIV вв. М.: Наука. 48 с. (САИ; Вып. ЕИ4.)

- Соболевский А. И., 1907. Лекции по истории русского языка. 4-е изд. СПб.: Университет. 309 с.

- Фасмер М., 1909. Греко-славянские этюды. 3: Греческие заимствования в русском языке. СПб.: Академия наук. 230 с. (Cборник ОРЯС; Т. 86. № 1.)

- SJS, 1997 -Slovník jazyka staroslověnského. T. 4. Praha: Academia. 1050 s.