Надсолевой комплекс юго-западной части Прикаспийской нефтегазоносной провинции - важный резерв восполнения ресурсной базы нефти и газа Республики Калмыкия

Автор: Карташов А.А., Кондратьев А.Н., Кирсанов А.М., Матвеев В.В., Немцов И.Н., Осипова Э.В., Фомина Е.А.

Журнал: Геология нефти и газа.

Статья в выпуске: 4, 2023 года.

Бесплатный доступ

Проведенный анализ состояния ресурсной базы Республики Калмыкия свидетельствует о высоком нефтегазовом потенциале прикаспийской части региона при крайне низкой степени его разведанности. Важная роль в восполнении ресурсной базы нефтегазового комплекса республики на ближайшую перспективу отводится надсолевому комплексу, как наиболее доступному для освоения. Выполненные на Хаптагайском участке Сарпинского прогиба комплексные геолого-геофизические исследования (сейсморазведка МОГТ-2D, зондирование становлением поля в ближней зоне, бассейновое моделирование) позволили разработать модель геологического строения надсолевого комплекса, выявить и оконтурить зоны нефтегазонакопления. В основу выделения зон нефтегазонакопления была положена главная особенность строения надсолевого комплекса, обусловленная соляно-купольным тектогенезом. В качестве зон нефтегазонакопления по надсолевым отложениям предлагается рассматривать соляно-купольные структуры (соляной купол, соляная гряда, соляной массив) и примыкающие к ним склоны межкупольных мульд, представляющие собой самостоятельные нефтегазовые системы, в пределах которых осуществляются процессы генерации, миграции (в том числе за счет подтока из подсолевых отложений) и аккумуляции углеводородов. На основании выполненных структурных построений по основным отражающим горизонтам в пределах зон нефтегазонакопления выявлены локальные нефтегазоперспективные объекты (ловушки углеводородов разного типа) и оценены локализованные ресурсы нефти и газа. Наиболее перспективные зоны нефтегазонакопления рекомендованы в качестве первоочередных объектов для лицензирования при проведении поисково-оценочных работ

Прикаспийская нефтегазоносная провинция, сарпинский прогиб, надсолевой комплекс, зоны нефтегазонакопления, ловушки нефти и газа, перспективы нефтегазоносности

Короткий адрес: https://sciup.org/14131175

IDR: 14131175 | УДК: 553.98 | DOI: 10.47148/0016-7894-2023-4-120-142

Текст научной статьи Надсолевой комплекс юго-западной части Прикаспийской нефтегазоносной провинции - важный резерв восполнения ресурсной базы нефти и газа Республики Калмыкия

В 1990-е гг. в развитии нефтегазового комплекса Республики Калмыкия наметился ряд негативных тенденций, сохранившихся до настоящего времени. В условиях глубокого экономического кризиса резко уменьшились объемы геолого-разведочных работ. При отсутствии новых открытий приросты запасов нефти и газа существенно сократились и не компенсировали их добычу. Основные месторождения нефти и газа, открытые на кряже Карпинского в 1960–1980-е гг. и обеспечивавшие сырьем нефтегазодобывающую промышленность республики, вступили в завершающую стадию разработки. В результате добыча нефти неуклонно падала — с максимального уровня 455 тыс. т в 1990 г. до 215 тыс. т в 2010 г. и до 35 тыс. т в 2021 г. Снижалась и качественная структура разведанных запасов нефти. Ежегодная добыча газа в республике в начале 1990-х гг. превышала 100 млн м3, в 2021 г. снизилась до 46 млн м3.

Высокий нефтегазовый потенциал республики, в первую очередь калмыцкого сектора Прикаспия, позволяет надеяться, что при поддержке федерального бюджета и возобновлении масштабных геолого-разведочных работ ситуация в нефтегазовой отрасли республики может коренным образом измениться.

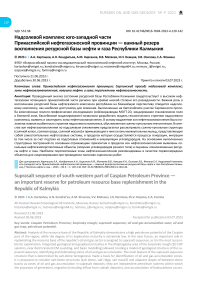

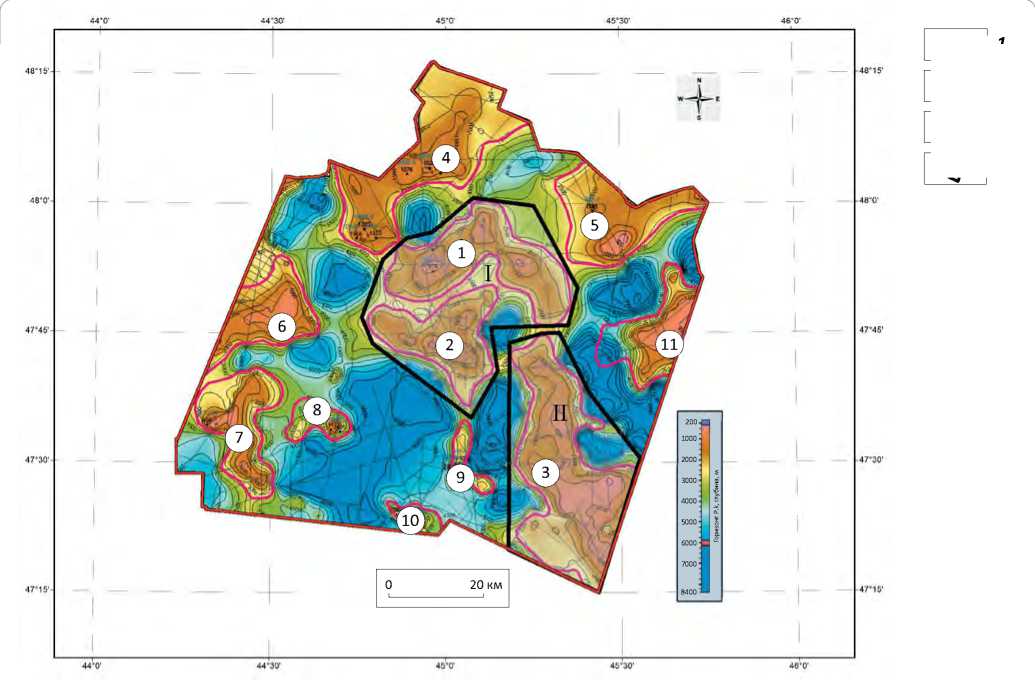

Согласно количественной оценке по состоянию на 01.01.2017 г., начальные суммарные ресурсы УВ Республики Калмыкия оцениваются в 1471,875 млн т усл. топлива (извлекаемые), из которых 1333,93 млн т усл. топлива (91 %) приходится на Прикаспийскую нефтегазоносную провинцию (рис. 1). Начальные суммарные ресурсы южной части Калмыкии, входящей в Северо-Кавказскую нефтегазоносную провинцию (кряж Карпинского и северный склон Манычской системы прогибов), составляют 137,945 млн т усл. топлива, из которых 42,4 % разведаны, а степень выработанности разбуренных запасов УВ достигает 50 %. В то же время степень разведанности начальных суммарных ресурсов УВ прикаспийской части Калмыкии не превышает 1 %.

Основная часть начальных суммарных ресурсов калмыцкого Прикаспия (1196,27 млн т усл. топлива, или 90 %) приходится на подсолевой комплекс, в структуре которого доминируют газ (89 %) и конденсат (9 %). Освоение преимущественно газового потенциала подсолевого комплекса на глубинах свыше 5–7 км, связанное с высокими инвестиционными рисками, является, по всей вероятности, задачей среднесрочной перспективы. На ближайшую перспективу приоритетным направлением геолого-разведочных работ по восполнению ресурсной базы Калмыкии представляется надсолевой комплекс.

Начальные суммарные ресурсы надсолевого комплекса калмыцкого сектора Прикаспия оцениваются в 137,659 млн т усл. топлива (извлекаемые), из них нефти — 60,29 млн т, свободного газа — 75,569 млрд м3. Разведанность ресурсов нефти составляет 0,5 %, газа — 7,1 %. Открыто 10 месторождений (8 газовых и 2 нефтегазовых). Все месторождения мелкие по запасам; наиболее крупным из них является Совхозное газовое (3,6 млрд м3). В соседней Астраханской области в надсолевых отложениях выявлено 5 месторождений (3 нефтяных и 2 газовых).

Нефтегазопоисковые работы на надсолевые отложения наиболее активно велись в 1960–1970-е гг. С конца 1970-х гг. приоритетным стало подсолевое направление и надсолевому комплексу долгие годы не уделялось должного внимания. В последние 10– 15 лет отмечается активизация поисково-разведочных работ на надсолевые отложения Сарпинского прогиба в Астраханской области, что дало важные результаты, подтверждающие высокие перспективы надсолевого интервала разреза (открытие Юртовского нефтяного месторождения в нижнетриасовых отложениях с запасами нефти 444 тыс. т (категорий С1 + С2); разведка Верблюжьего газонефтяного месторождения, позволившая расширить стратиграфический диапазон промышленной нефтеносности месторождения от среднеюрских и нижнемеловых отложений до верхнемеловых включительно и нарастить извлекаемые запасы нефти категорий A + B1 + B2 до 51,9 млн т).

Для привлечения недропользователей к освоению ресурсного потенциала надсолевого комплекса Калмыкии в 2020–2022 гг. за счет средств федерального бюджета ФГБУ «ВНИГНИ» отработан объект «Комплексные геолого-геофизические работы на Хаптагайском участке нераспределенного фонда недр для обоснования приоритетных направлений геолого-разведочных работ на нефть и газ в надсолевых отложениях».

Хаптагайский участок расположен в юго-западной части Прикаспийской впадины, на южном стыке Карасальской моноклинали и Сарпинского прогиба. Для исследования надсолевого комплекса в пределах участка были выполнены полевые сейсморазведочные работы МОГТ-2D в объеме 1000 полнократных километров, метод преломленных волн в объеме 2000 зондирований и полевые элек-троразведочные работы методом зондирования становлением поля в ближней зоне (ЗСБ) в объеме 1000 км.

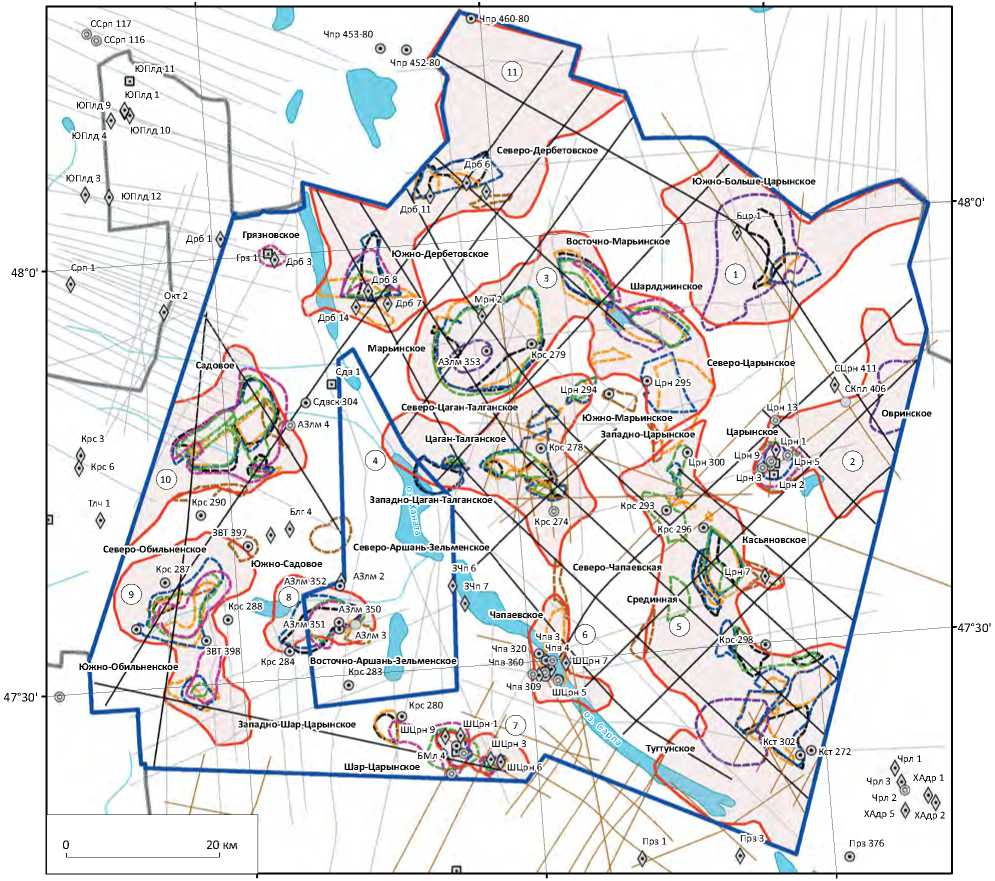

Рис. 1. Схема нефтегазогеологического районирования Республики Калмыкия

Fig. 1. Scheme of geopetroleum zoning of the Republic of Kalmykia

<2

2 тыс. т, км

2–5

5–10

10–20

20–30

30–60

60–90

>90

20 км

Границы нефтегазогеологического районирования ( 1 – 3 ): 1 — провинции, 2 — области, 3 — района; границы тектонических элементов ( 4 – 7 ): 4 — региональных, 5 — крупнейших (надпорядковые), 6 — крупных (I порядка), 7 — средних (II порядка); 8 — территории с невыясненными перспективами нефтегазоносности; месторождения ( 9 – 13 ): 9 — газовое, 10 — газонефтяное, нефтегазовое, 11 — нефтяное, 12 — газоконденсатное, нефтегазоконденсатное; 13 — Хаптагайский участок

Geopetroleum zoning boundaries ( 1 – 3 ): 1 — provinces, 2 — areas, 3 — regions; boundaries of tectonic elements ( 4 – 7 ): 4 — regional, 5 — largest (super-order), 6 — large (I-st order), 7 — medium (II-nd order); 8 — territories with uncertain potential; fields ( 9 – 13 ): 9 — gas, 10 — gas and oil, oil and gas, 11 — oil, 12 — gas condensate, oil and gs condensate; 13 — Khaptagaisky area

Фактический материал и методы исследований

Фактическим материалом при камеральных работах, кроме результатов полевых сейсмо- и электроразведочных исследований 2020–2021 гг. (19 профилей), послужили переобработанные с уровня полевых сейсмограмм архивные сейсморазведочные материалы (1000 км), полученные в 1984–1987 гг. (4 профиля) и в 2003–2008 гг. (33 профиля), а также 48 дополнительных сейсморазведочных профилей, отработанных в разные годы конца XX и начала XXI в. в цифровом и растровом виде. Последние использовались для уточнения границ зон прекращения прослеживаемости отражающих горизонтов надсолевого интервала, связанных как со срезанием предакчагыльской эрозионной поверхности, так и с примыканием к стенкам соляных тел, а также для трассирования дизъюнктивных нарушений по площади участка.

Для совместной интерпретации результатов геофизических методов и бурения привлечены данные сейсмокаротажа или вертикального сейсмического профилирования, каротажные кривые в цифровом виде, в том числе кривые акустического каротажа, результаты проведенного авторами статьи стратиграфического расчленения разрезов скважин, данные опробований в процессе бурения и испытаний в колонне, а также результаты выполненной авторами статьи интерпретации ГИС (табл. 1).

В результате обработки новых и архивных сейсморазведочных материалов с использованием программных комплексов SeisCont (ФГБУ «ВНИГНИ»)

Табл. 1. Материалы бурения, привлеченные к интерпретации геофизических данных на Хаптагайском участке Tab. 1. Drilling materials used in data interpretation on Khaptagaisky area

Использованный граф обработки электрораз-ведочных данных (1000 км) с применением частотной фильтрации в местах значительного влияния электромагнитных помех позволил уменьшить дисперсию сигнала и добиться максимально возможного качества кривых ЗСБ, а интерпретация этих данных совместно с материалами сейсморазведки — детализировать распределение удельного электрического сопротивления по разрезу.

Строение объекта исследований определялось с помощью методики детального расчленения и корреляции разрезов скважин с использованием литологического и биостратиграфического методов. В качестве основы для расчленения использовались последние утвержденные МСК России региональные стратиграфические схемы и схемы фациального районирования [1–8].

Интерпретация данных ГИС выполнена лишь до этапа выделения интервалов коллекторов, из-за весьма ограниченного комплекса кривых (скважины охарактеризованы в основном методами стандартного и радиоактивного каротажа), прогноз насыщения авторам статьи осуществить не удалось. Для определения влияния литологического состава и пористости на упругие свойства, обоснования прогноза петрофизических характеристик разреза в межскважинном пространстве по результатам инверсии сейсмических данных проведено петрофизическое моделирование. В результате установлена возможность прогноза коллекторов в пролейском и сызранском горизонтах палеоцена – нижнего эоце- на, а также (с меньшей надежностью) в аптском и анизийском ярусах.

Полученные результаты послужили основой для решения задач структурной и динамической интерпретации данных сейсморазведки в пределах Хаптагайского участка, выполненных в программном комплексе EPOS (Paradigm Geophysical).

Стратиграфическая привязка опорных и целевых ОГ, формирующихся в надсолевом комплексе осадочного чехла, выполнена на основе одномерного геоакустического моделирования с использованием реальных и прогнозных кривых акустического и плотностного каротажа по трем скважинам, а также данных сейсмокаротажа и вертикального сейсмического профилирования (в качестве априорных скоростных моделей).

По результатам сейсмостратиграфической привязки отражений с учетом особенностей их динамической записи в волновом поле сейсмических разрезов Хаптагайского участка было прослежено 15 ОГ (два из которых связаны с кровлей и подошвой соленосного комплекса, остальные — с границами в надсолевом комплексе), выполнен сей-смостратиграфический анализ волновой картины в интервале, отождествляемом с надсолевым комплексом осадочного чехла.

В результате интерпретации всего массива привлеченных сейсмических разрезов, а также с использованием результатов предшествующих исследований выделены и протрассированы дизъюнкти-вы сбросового типа, нарушающие разные уровни надсолевого комплекса и разделенные по времени затухания активности на молодые олигоцен-ми-оценовые и плиоцен-четвертичные, а также более древние палеоцен-эоценовые, позднемеловые и юрские.

Для всех 15 отражающих горизонтов структурные построения в масштабе 1:100 000 выполнены в дизъюнктивном варианте по глубинным мигри-рованным разрезам методом минимальной кривизны с шагом сетки 100 × 100 м. Точность построений, оцененная в соответствии с действующими инструктивными документами [9, 10], находится в интервале значений 23–94 м (для кайнозой-верх-немелового интервала), увеличиваясь с глубиной до 102–460 м (для нижнемел-кунгурского интервала).

С учетом результатов предшествующих исследований составлены схемы тектонического районирования по кровле соленосных кунгурских отложений и по подошве покровного неоген-чет-вертичного комплекса с выделением структур I, II и III порядков, демонстрирующие резкое несоответствие структурных планов, сформировавшихся в результате проявления соляно-купольной тектоники. Надежность выявленных и подготовленных антиклинальных и антиклинальных с дизъюнктивным ограничением объектов оценивалась на основе расчета вероятности их существования согласно регламентирующим документам [9, 10].

При выделении крупных зон нефтегазонако-пления использовались результаты структурных построений и 3D-бассейнового моделирования, основанного на геохимических аналитических исследованиях 181 образца керна из 42 скважин.

Оценка перспектив нефтегазоносности надсолевого комплекса Хаптагайского участка проводилась путем анализа совокупности данных по нефтегазоносности продуктивных и перспективных горизонтов и толщ, картографических материалов, отражающих тектонические и геохимические критерии нефтегазоносности, а также результатов 3D-бассейнового моделирования, проведенного для территории калмыцкого сектора Прикаспийской синеклизы.

Результаты исследований

В строении надсолевого комплекса Хаптагай-ского участка принимают участие породы позд-непермь-триасового, юрского, мелового, палеогенового, неогенового и четвертичного возраста. Проведенные процедуры расчленения и корреляции разрезов скважин позволили выделить в надсолевом интервале основные литолого-стратиграфические комплексы (карбонатно-терригенный верхнепермь-триасовый и юрский, терригенный нижнемеловой, глинисто-карбонатный верхнемеловой, преимущественно терригенный палеогеновый и терригенный четвертично-плиоценовый), а на основании проведенного анализа результатов испытаний скважин — крупные продуктивные (царицынский, сызранский, нижнетриасовый) и перспективные (акчагыльский, нижнемеловой, юрский, среднетриасовый) интервалы разреза.

По данным выполненной корреляции разрезов скважин и последующего картопостроения в пределах Хаптагайского участка установлено ограниченное развитие верхнепермских отложений, сокращение толщины юрского комплекса вплоть до полного его отсутствия на юго-западе и западе участка, трансгрессивное выклинивание в западном направлении аптских и неокомских, а также сокращение толщины повсеместно развитого альбского комплекса. Повсеместно развитые верхнемеловой и палеогеновый комплексы в ряде скважин размыты в течение предакчагыльского перерыва, глубина размыва может затрагивать отложения маастрихт- ского возраста. Покровный четвертично-плиоценовый комплекс развит повсеместно на исследуемом участке, но в западном направлении из его разреза выпадают сначала отложения акчагыльского, а затем и апшеронского региояруса.

По результатам структурной интерпретации глубинных сейсмических разрезов установлены предъюрское, предмеловое, предпалеогеновое и преднеогеновое (предакчагыльское) несогласия, с каждым из которых связано формирование соответствующего ОГ (P-T, nK, K2 и nN). Кроме того, закартированы многочисленные зоны отсутствия прослеживаемости ОГ, происхождение которых связано с постседиментационными размывами комплексов отложений или участками их примыкания к крутонаклонным и субвертикальным границам соляных тел.

В основу созданной детализированной (по сравнению с результатами предыдущих исследований) сейсмогеологической модели строения надсолевого комплекса Хаптагайского участка положен структурный каркас (в виде структурных карт, сейсмических глубинных разрезов с прослеженными отражающими горизонтами и закартированной системой дизъюнктивных нарушений) и предусмотрено наполнение упругоплотностными свойствами среды (в виде разрезов акустических импедан-сов), а также общими и эффективными толщинами (в виде соответствующих прогнозных схем). Структурная модель включает в свой состав 56 глубинных сейсмических разрезов и 15 поверхностей, соотносящихся с подошвой и кровлей соленосного комплекса (ОГ P1ar и P1k), кровлей первого известняка в нижней части анизийского яруса (ОГ T2a_I_ izv), кровлей пермотриасовых отложений (ОГ P-T), подошвой и кровлей нижнего мела (ОГ nK и K1al), кровлей нижнего сантона (ОГ K2st1), кровлей верхнего мела (ОГ K2), кровлей сызранского (ОГ ₽12sz), пролейского (ОГ ₽21pr), царицынского (ОГ ₽21zr) и белоглинского (ОГ ₽23bl) региональных горизонтов палеогена, а также подошвой и кровлей неогена (ОГ nN и N2ak) и кровлей апшеронского регионального горизонта (ОГ Qap) четвертичной системы. Следует отметить, что структурный план палеогенового и покровного неоген-четвертичного комплексов существенно детализирован за счет выделения и прослеживания авторами статьи пяти отражающих горизонтов (₽21pr, ₽21zr, ₽23bl, N2ak и Qap), что ранее на исследуемой территории не проводилось.

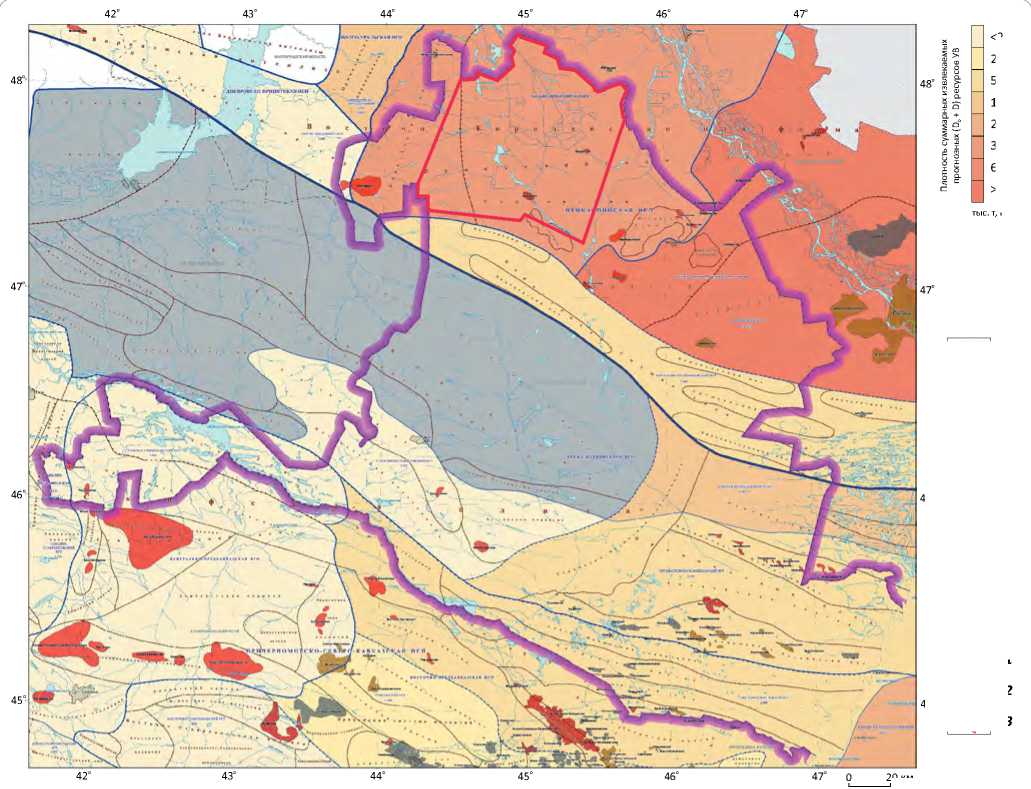

На схеме тектонического районирования надсолевых отложений по кровле соленосного комплекса (рис. 2), учитывающей опубликованные [11–13] и фондовые результаты предыдущих исследований, в границах Хаптагайского участка в составе Прикаспийской синеклизы выделено семь структур I порядка, четыре из которых отнесены к крупным поднятиям (Сарпинский, Солено-Займи-щенский, Хамурский соляные массивы и Оврин-ский купол-гигант), разделенным тремя депрессиями того же порядка (Калмыцко-Астраханская,

Рис. 2. Схема тектонического районирования надсолевых отложений Хаптагайского участка по кровле соленосного комплекса

Fig. 2. Scheme of tectonic zoning of suprasalt sequence, Top of salt series, Khaptagaisky area

Границы ( 1 – 3 ): 1 — Хаптагайского участка, 2 — структурных элементов I порядка, 3 — структурных элементов II и III порядков; 4 — бессолевая часть мульд; 5 — сейсмические профили, отработанные в 2020–2021 гг.; структурные элементы ( 6 – 8 ): 6 — I порядка (a — положительные, b — отрицательные), 7 — II порядка (a — положительные, b — отрицательные), 8 — локальные вершины (положительные)

Boundaries ( 1 – 3 ): 1 — Khaptagaisky area, 2 — I-st order structural elements, 3 — II-ns and III-rd order structural elements; 4 — salt-free part of basins; 5 — seismic lines of 2020–2021 surveys; structural elements ( 6 – 8 ): 6 — I-st order (a — positive, b — negative), 7 — II-nd order (a — positive, b — negative), 8 — local ups (positive)

Бугринско-Шаджинская и Большецарынская). Все элементы I порядка (кроме Овринского купола-гиганта) осложнены структурами II (грядами, куполами, мульдами) и III (локальные вершины или поднятия) порядков (табл. 2).

Практически все разнопорядковые положительные тектонические элементы надсолевого комплекса связаны с соляно-купольными структурами, выделенными по кровле соленосного комплекса. Только два локальных поднятия (Грязновское и Царынское) являются бескорневыми. Царынское поднятие в виде замкнутой антиклинальной структуры проявляется по горизонтам от нижнего мела до кровли эоцена, Грязновское — только по кровле нижнего эоцена. Авторами статьи подтверждены и уточнены Сарпинский и Солено-Займищенский соляные массивы (не отделяются друг от друга на северо-западе участка), Овринский купол-гигант и Хамурский соляной массив, а также отдельные купола в пределах Калмыцко-Астраханской депрессии (Западно- и Восточно-Аршань-Зельменский, Чапаевский и Шар-Царынский).

Основной особенностью геологического строения Хаптагайского участка является ярко выраженное проявление процессов галокинеза, что привело к различной стратиграфической полноте надсолевых толщ как в мульдах, так и на соляно-купольных структурах. Наибольшей полнотой характеризуются самые глубокие мульды, однако среди них встречаются отрицательные элементы, заполненные в основном отложениями более молодого возраста. По преобладанию в осадочном выполнении пермотриасового комплекса к древним отнесены Западно-Царынская, Царынская, Южно-Садовая и Аршань-Зельменская мульды; к наиболее молодым мульдам с существенным преобладанием в разрезе палеогеновых отложений — Северо-Царынская и Северо-Большецарынская. Остальные относительно молодые отрицательные элементы Хапта-гайского участка характеризуются преобладанием либо юрских (северная часть Аршань-Зельменской мульды, сопряженная с Восточно-Садовым куполом; северо-восточная часть Срединной мульды, сопряженная с Цаганнурской грядой; северная

Табл. 2. Перечень структурных элементов надсолевого комплекса в пределах Хаптагайского участка Tab. 2. List of structural elements of suprasalt sequence within Khaptagaisky area

Следует добавить, что на основании сейсмо-фациальной интерпретации волновой картины сейсмических разрезов наиболее глубокие части всех мульд Хаптагайского участка (за исключением Северо-Большецарынской и Марьинской) можно условно отнести к классу бессолевых, которые в калмыцком секторе Прикаспийской синеклизы традиционно рассматриваются в качестве «окон» для вертикальной миграции УВ.

Рис. 3. Стратиграфический диапазон пермь-палеогенового комплекса над разнопорядковыми положительными тектоническими элементами Хаптагайского участка

Fig. 3. Stratigraphic range of Permian-Paleogene sequence above the multi-ordinal positive tectonic elements, Khaptagaisky area

|

P |

J |

K 1 |

K 2 |

P 2 sz |

P 2 1 pr |

P 1 zr |

P 3 bl |

P 3 |

Тектонические элементы II и III порядков |

|||

|

Касьяновская вершина |

Цаганнурская гряда |

|||||||||||

|

Тугтунская вершин а |

||||||||||||

|

Цаган-Талганская вершина |

Восточно-Садовый купол |

|||||||||||

|

Западно-Цаган-Талганская вершина |

||||||||||||

|

Северо-Цаган-Талганская вершина |

||||||||||||

|

Марьинская вершина |

Красносельская гряда |

|||||||||||

|

Восточно-Марьинская вершина |

||||||||||||

|

Шарлджинская вершина |

||||||||||||

|

Северо-Царынская вершина |

||||||||||||

|

Южно-Дербетовская вершина |

Дербетовская гряда |

|||||||||||

|

Северо-Дербетовская вершина |

||||||||||||

|

Южно-Большецарынская вершина |

Солено-Займищенский купол |

|||||||||||

|

Садовая вершина |

Садовый купол |

|||||||||||

|

Северо-Обильненская вершина |

Обильненская гряда |

|||||||||||

|

Южно-Обильненская вершина |

||||||||||||

|

Овринский купол |

||||||||||||

|

Западно-Аршань-Зельменский купол |

||||||||||||

|

Восточно-Аршань-Зельменский купол |

||||||||||||

|

Чапаевский купол |

||||||||||||

|

Шар-Царынский купол |

||||||||||||

Все соляно-купольные элементы Хаптагайско-го участка являются криптодиапировыми и по перекрывающим отложениям в целом могут быть отнесены к трем группам:

– перекрытые триасовыми, юрско-меловыми и палеогеновыми отложениями, т. е. как наиболее древними, так и наиболее молодыми отложениями (Восточно-Садовый, Садовый, Чапаевский купола, Красносельская, Дербетовская гряды);

– перекрытые юрско-меловыми и палеогеновыми отложениями, т. е. триасовые отложения либо полностью отсутствуют, либо отсутствуют в апикальных частях соляных куполов (Шар-Царынский купол, Обильненская гряда, Западно- и Восточ-но-Аршань-Зельменский купол);

– перекрытые триасовыми и юрско-меловыми отложениями (Цаганнурская гряда, Солено-Займи-щенский купол, а возможно, и Овринский купол).

С гораздо большей детальностью стратиграфическая полнота разреза, которая может являться благоприятным фактором для существования повышенного числа ловушек антиклинального типа в пределах соляно-купольных структур, демонстрируется на соответствующей схеме (рис. 3).

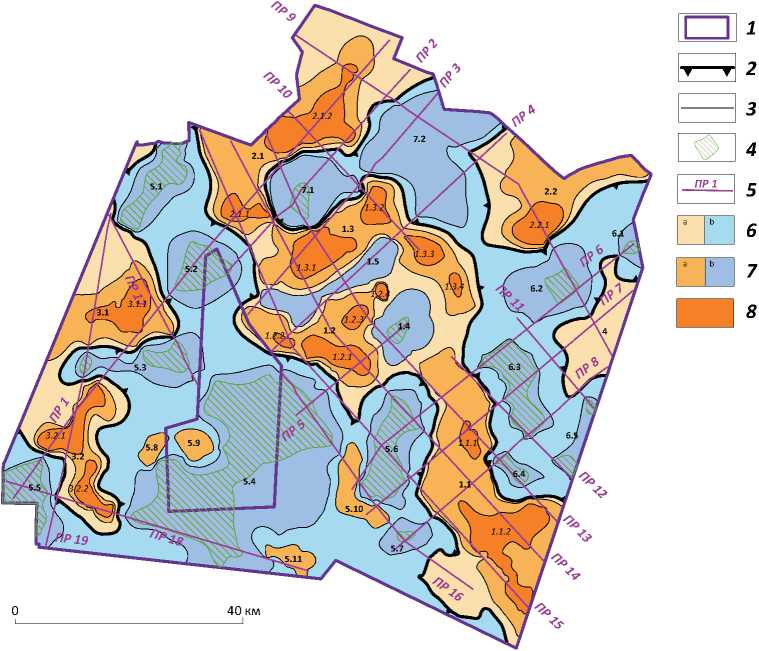

В структурном плане покровного плио-цен-плейстоценового комплекса, повсеместно развитого в пределах Хаптагайского участка, хоть и слабо, но все еще прослеживается влияние соляной тектоники, что выражается в некоторой взаимосвязи плиоцен-плейстоценового и верхнепермь-па-леогенового комплексов. В частности, наиболее погруженные участки современного структурного плана горизонтов приурочены к восточным и северо-восточным районам исследуемой территории, сохраняется региональный тренд погружения на северо-восток с усилением влияния соляной тектоники, что и продемонстрировано на схеме тектонического районирования покровного плиоцен-плей-стоценового комплекса (рис. 4). При ее составлении за основу была взята схема тектонического райо-

Рис. 4. Схема тектонического районирования надсолевых отложений Хаптагайского участка по подошве покровного плиоцен-четвертичного комплекса

Fig. 4. Scheme of tectonic zoning of suprasalt sequence, Bottom of the blanket Pliocene-Quaternary series, Khaptagaisky area

1 — изогипсы ОГ nN, м; 2 — тектонические нарушения; структурные элементы ( 3 – 6 ): 3 — положительные II порядка, 4 — положительные III порядка, 5 — отрицательные II порядка, 6 — промежуточные II порядка.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 2

1 — structural contours of nN Reflector, m; 2 — faults; disturbances; structural elements ( 3 – 6 ): 3 — II-nd order, positive, 4 — III-rd order, positive, 5 — II-nd order, negative, 6 — II-nd order, intermediate.

For other Legend items see Fig. 2

нирования позднемиоцен-плейстоценового комплекса [14] и структурный план по поверхности ОГ nN. На схеме выделено два элемента I порядка (Ергенинское плато и Прикаспийская впадина), разделенные восточной границей Ергенинского уступа, осложняющего Ергенинское плато (табл. 3). Существуют разные мнения о происхождении уступа, но авторами статьи использовалось одно из распространенных предположений, что уступ сформировался при абразии берега в течение акчагыльской трансгрессии.

Прикаспийскую впадину осложняет Ар-шань-Зельменская моноклиналь, занимающая всю центральную часть Хаптагайского участка, и два отрицательных структурных элемента II порядка (Бугринско-Шаджинский прогиб и Большецарын-ская впадина) в восточной части исследуемой территории.

Аршань-Зельменская моноклиналь погружается в северо-восточном направлении и осложняется малоамплитудными (10–80 м) поднятиями (Дер-бетовским, Южно-Большецарынским, Овринским,

Тугтунским и Шарлджинским), которые являются отображением погребенных соляно-купольных структур.

Что касается локальных поднятий, то в рамках проведенных построений подготовленные ранее по горизонтам надсолевого комплекса и стоящие на Государственном балансе Аршань-Гуджурская и Больше-Царынская структуры не подтверждены. Стоящий также на Госбалансе Хагский антиклинальный объект, подготовленный по кровле акча-гыльского региояруса, практически полностью находится за пределами области картопостроений, но на крайнем юго-востоке Хаптагайского участка в структурном плане подошвы покровного комплекса по абсолютной отметке -200 м выделяется положительный незамкнутый структурный элемент, который лишь по совпадающей ориентировке можно соотнести с северной периклиналью Хагского поднятия.

Выявление локальных объектов в надсолевом комплексе исследуемого участка проводилось на основании анализа полученных в ходе работ струк-

Табл. 3. Перечень структурных элементов покровного неоген-четвертичного комплекса в пределах Хаптагайского участка Tab. 3. List of structural elements of blanket Neogene-Quaternary sequence within Khaptagaisky area

Среди выделенных предшествующими работами структур профилями съемки 2020–2021 гг. Шар-Царынское поднятие охарактеризовано по всем горизонтам (кроме ОГ P-T), Чапаевское поднятие — только по ОГ P-T, K2st1 и ₽21pr, Шарлджин-ское — по ОГ P-T и Nak. Совсем не пересекаются отработанными профилями Западно-Шар-Царын-ское и Северо-Царынское, поэтому с абсолютной уверенностью говорить о высокой вероятности их существования не представляется возможным.

Проведенными построениями закартированы новые структуры: разбитое на блоки Западно-Ца-ган-Талганское, Северо-Цаган-Талганское, Юж-но-Дербетовское, Южно-Обильненское, незамкнутое в пределах участка Овринское. Эти поднятия характеризуются невысокой надежностью. В этой же группе стоит отметить Грязновское и Южно-Марьинское поднятия, которые локализуются на структурных картах, но ни одним из отработанных профилей не пересечены.

К новым надежным поднятиям могут быть отнесены незамкнутое в пределах участка Дербетов-ское (по ОГ nN), Северо-Аршань-Зельменское (по ОГ T2a_I_izv), Северо-Дербетовское (по ОГ nK и K1al), Северо-Обильненское (по ОГ nK и ₽12sz) и Садовое (по ОГ nK, K1al, K2, ₽12sz, ₽21pr и ₽21zr). В эту группу можно было бы включить и Восточно-Аршань-Зель-менское поднятие (по ОГ K1al), локализующееся на структурных картах, но оно не пересечено ни одним из отработанных профилей.

К новым наиболее надежным поднятиям отнесены Северо-Дербетовское (по ОГ K2st1), Северо-Обильненское (по ОГ K1al, K2st1 и K2) и Садовое (по ОГ K2st1). Восточно-Аршань-Зельменское поднятие, локализующееся на структурой карте и характеризующееся высокой расчетной надежностью по ОГ K2st1, ни одним из отработанных профилей не пересечено.

В результате проведенного ретроспективного анализа данных геохимических исследований прошлых лет, а также выполненных лабораторных геохимических исследований в разрезе подсолевого и надсолевого комплексов к НГМТ в юго-западной части Прикаспийской впадины отнесены практически полностью реализовавшие свой генерационный потенциал доманиковые, средне-верхнекаменноугольные терригенные и нижнепермские кремнисто-глинисто-карбонатные, удовлетворительные по качеству и бедные по содержанию ОВ нижне-среднетриасовые и средне-верхнеюрские терригенно-карбонатные, а также бедные незрелые нижнемеловые терригенные НГМТ (за исключением их нижней части в глубоких мульдах). Палеозойские НГМТ практически на всей исследуемой территории в настоящий момент времени находятся в зоне апокатагенеза, только в западной части Хапта-гайского участка степень их зрелости уменьшается до градаций МК3–5. Триасовые, юрские и нижнемеловые НГМТ в целом по участку характеризуются стадией ранней зрелости (ПК2–3), но локально (в глубокопогруженных мульдах восточной половины участка и его юго-восточного обрамления) зрелость ОВ повышается до градаций МК1–3.

В качестве основных очагов генерации УВ в калмыцком секторе Прикаспия на основании выполненного 3D-бассейнового моделирования выделены подсолевые палеозойские отложения центральной части Сарпинского прогиба, а также глубокие мульды (типа Северо-Царынской), для которых характерно развитие нижнетриасовой и верхнеюрской НГМТ, характеризовавшихся наибольшими масштабами генерации в надсолевом разрезе (табл. 4).

По результатам бассейнового моделирования на территории калмыцкого сектора Прикаспийской синеклизы предполагается, что первичные нефте-

Табл. 4. Масса генерированных (mген УВ) и эмигрировавших (mэмиг УВ) УВ по НГМТ калмыцкого сектора Прикаспийской синеклизы

Tab. 4. Mass of generated (mgen HC) and expulsed (mexp HC) hydrocarbons, source rocks of the Kalmykia sector of the Caspian Syneclise

Формирование небольших первичных УВ-ско-плений в юрском комплексе прогнозируется с позднемеловой эпохи за счет собственного потенциала среднеюрских и нижнетриасовых НГМТ. К западу от Хаптагайского участка (в зоне сочленения Сарпин-ского прогиба и Астраханского свода) прогнозируется повышенный процент жидких УВ. В кайнозое эта территория была наиболее благоприятной для миграции УВ-газов из подсолевой толщи. В результате современные скопления в юрских отложениях характеризуются незначительным количеством жидких УВ. На территориях высокой сплошности соленосной толщи в составе аккумулированных УВ прогнозируются повышенные содержания жидких компонентов.

Первичные преимущественно газообразные УВ-скопления в меловых отложениях начали формироваться в плиоценовую эпоху за счет собственного потенциала среднеюрских и нижнетриасовых НГМТ. На некоторых площадях (Шаджинские мульды, мульды Карасальской моноклинали и бессолевые мульды Хаптагайского участка) также были возможны перетоки газообразных УВ из подсолевой толщи, поэтому в меловых отложениях прогнозируются преимущественно газовые скопления. Исключение составляют мульды восточной части Хаптагайского участка (например, Северо-Царын-ская), где получила развитие верхнеюрская НГМТ с сапропелевым типом ОВ достаточной зрелости (МК2–3), за счет которой в меловом комплексе могли формироваться промышленно значимые скопления жидких УВ.

Углеводородные скопления газового состава в палеогеновых и неогеновых (акчагыльских) от- ложениях начали формироваться в четвертичном периоде. Основную роль в формировании скоплений жидких УВ, по представлениям авторов статьи, должны играть триасовые и юрские НГМТ глубоко-погруженных мульд, находящиеся на современном этапе в главной зоне нефтеобразования (МК1–3). Роль майкопской НГМТ представляется весьма незначительной ввиду ее малой катагенетической преобразованности (ПК1) на большей части Прикас-пия. Только в районе Северо-Царынской мульды возможно формирование УВ-скоплений также за счет собственного генерационного потенциала палеогеновой толщи (R0 около 0,5–0,75 %, МК1–2).

В основу выделения зон нефтегазонакопления (ЗНГН) была положена главная особенность строения надсолевого комплекса, обусловленная соляно-купольным тектогенезом. Предполагается, что такие факторы, как ячеистый характер структуры надсолевых отложений, обусловленный широким развитием соляных куполов и межсолевых мульд, обилие дизъюнктивных нарушений со значительными вертикальными смещениями, должны препятствовать дальней латеральной миграции УВ. В условиях соляно-купольной тектоники межсолевые мульды являются преимущественно источниками генерации и миграции УВ, образованных за счет собственного потенциала надсолевых отложений, а в случае бессолевых мульд — поступивших из подсолевых отложений. Примыкающие к мульдам приподнятые зоны залегания надсолевых отложений (соляно-купольные структуры) являются зонами преимущественного нефтегазонакопления. Граница между зонами генерации и аккумуляции УВ достаточно условна, поскольку и в зонах генерации (мульдах), при наличии ловушек на путях миграции УВ, из осевых частей мульд могут формироваться скопления УВ.

Исходя из вышеизложенного, для областей соляной тектоники в качестве ЗНГН по надсолевым отложениям предлагается рассматривать соляно-купольные структуры (соляной купол, соляная гряда, соляной массив) и примыкающие к ним склоны межкупольных мульд, представляющие собой самостоятельные нефтегазовые системы, в пределах которых осуществляются процессы генерации, миграции (в том числе за счет подтока из подсолевых отложений) и аккумуляции УВ.

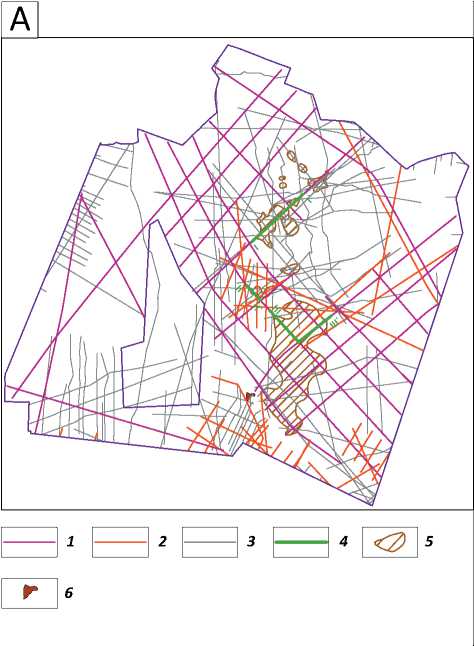

Разработанный подход использован при выделении ЗНГН в надсолевых отложениях Хаптагай-ского участка. В качестве структурной основы для

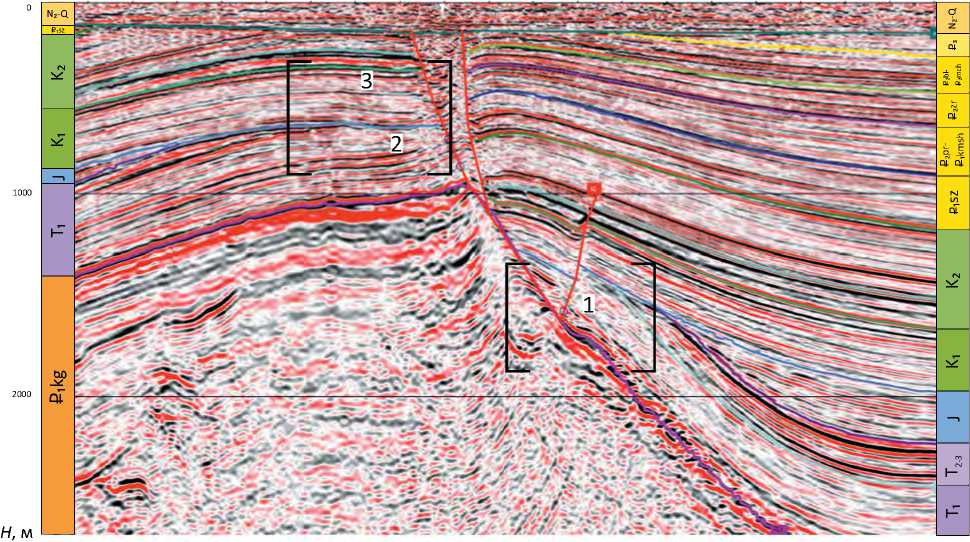

Рис. 5. Зоны нефтегазонакопления надсолевого комплекса Хаптагайского участка Fig. 5. Zones of oil and gas accumulation in suprasalt sequence of Khaptagaisky area

1 — изогипсы ОГ P1k, м; 2 — Хаптагайский участок; 3 — зоны нефтегазонакопления (1 — Красносельская, 2 — Восточно-Садовая, 3 — Цаганнурская, 4 — Дербетовская, 5 — Солено-Займищенская, 6 — Садовая, 7 — Обильненская, 8 — Ар-шань-Зельменская, 9 — Чапаевская, 10 — Шар-Царынская, 11 — Овринская); 4 — рекомендуемые участки для лицензирования

1 — structural contours of ОГ P1k Reflector, m; 2 — Khaptagaisky area; 3 — zones of oil and gas accumulation (1 — Krasnoselsky, 2 — East Sadovy, 3 — Tsagannursky, 4 — Derbetovsky, 5 — Soleno-Zaimischensky, 6 — Sadovy, 7 — Obil’nensky, 8 — Arshan’-Zel’mensky, 9 — Chapaevsky, 10 — Shar-Tsarynsky, 11 — Ovrinsky); 4 — areas recommended for licensing оконтуривания ЗНГН использована структурная карта по кровле кунгурского соленосного комплекса. Всего в пределах Хаптагайского участка в надсолевых отложениях выделено 11 ЗНГН, поименованных по названиям соляно-купольных структур I и II порядков: Красносельская, Восточно-Садовая, Цаганнурская, Дербетовская, Солено-Займищен-ская, Садовая, Обильненская, Аршань-Зельменская, Чапаевская, Шар-Царынская и Овринская (рис. 5).

В целом все выделенные ЗНГН характеризуются однотипным строением, связанным с особенностями строения и формирования соляно-купольных структур. Для них характерно наличие центральной приподнятой (сводовой) и периферийной (склоновой) зон.

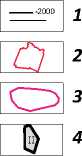

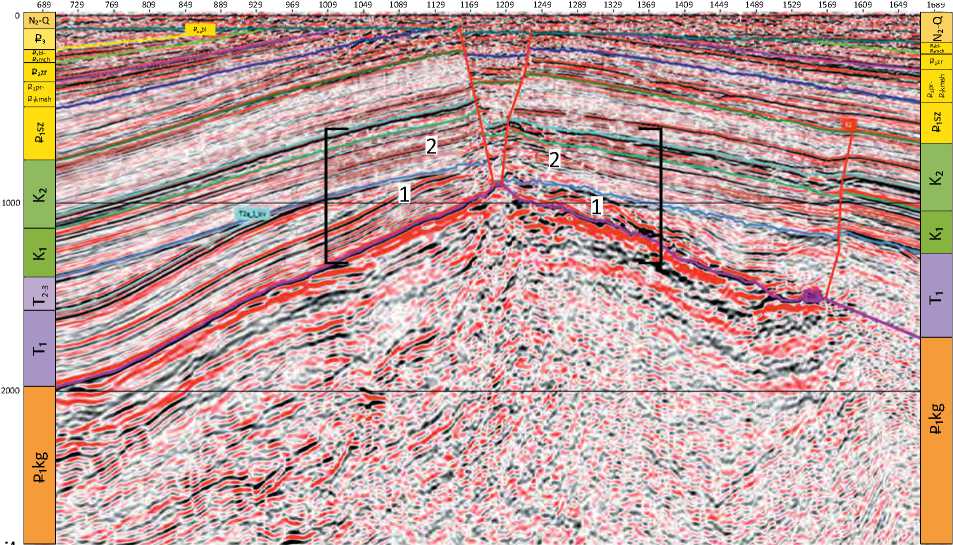

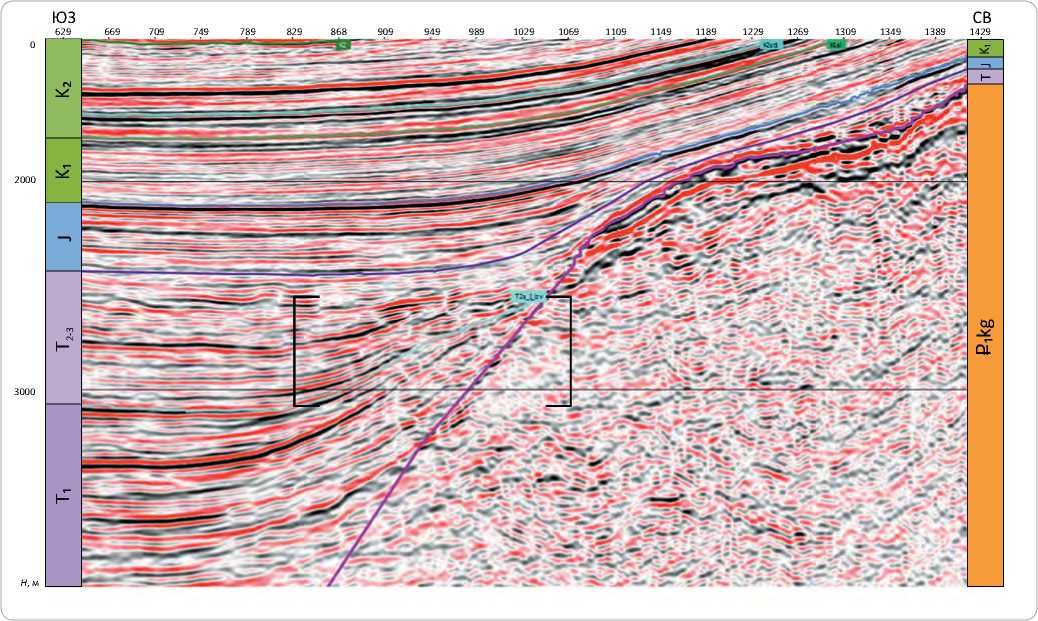

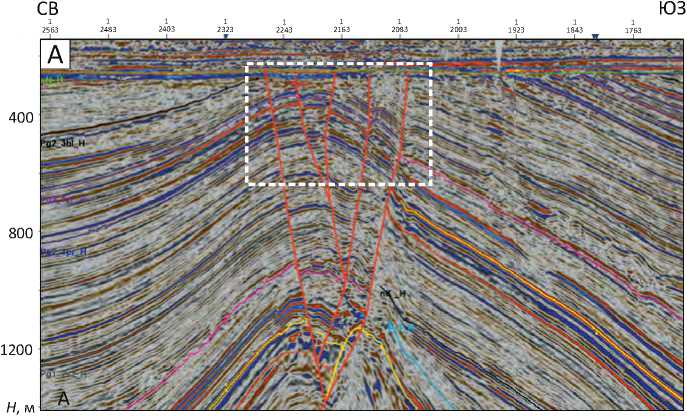

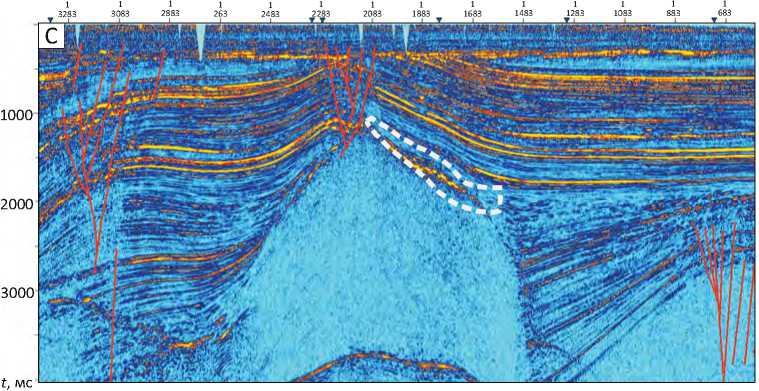

Отмеченный характер строения соляно-купольных структур и приуроченных к ним ЗНГН определяет зональность размещения в их пределах ловушек УВ разного типа. В сводовых частях соляно-купольных структур преобладают ловушки антиклинального типа, а на склонах (в условиях воздымания надсолевых горизонтов) — дизъюн- ктивно экранированные, экранированные солью, стратиграфически экранированные и их комбинации (рис. 6–8).

Определенный интерес представляет впервые оконтуренная область развития холмисто-бугристых сейсмофаций в интервале нижнесызранского подгоризонта (рис. 9), имеющая локальное распространение (в основном на западном склоне Ца-ганнурской гряды). Ранее исследователями производственных сейсморазведочных организаций эти сейсмофации интерпретировались как песчано-аккумулятивные тела, сформированные подводными течениями (конуса выноса). К сожалению, имеющимися в распоряжении авторов статьи скважинами рассматриваемый интервал разреза не вскрывается, но, в связи с отсутствием высокоамплитудных отражений от кровли или подошвы этих геологических тел, а также скоростных или жесткостных аномалий, можно предполагать их песчано-глинистый состав. Представляется вполне вероятным, что при наличии коллекторов эта область аномальной сейсмической записи, ограниченная по латерали паке-

Рис. 6. Ловушки Марьинского поднятия над сводом Красносельской гряды

Fig. 6. Traps of the Mar’insky uplift above the arch of Krasnosel’sky ridge

ЮЗ

СВ

H , м

1 — нижнетриасовая антиклинально-стратиграфическая под несогласием; 2 — нижнемеловая антиклинальная дизъюнктивно ограниченная

1 — Lower Triassic anticline-stratigraphic below unconformity; 2 — Lower Cretaceous anticlinal fault-limited

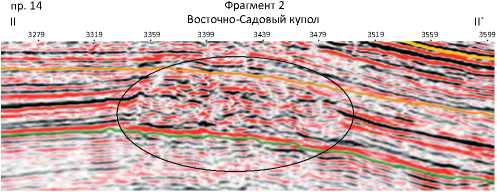

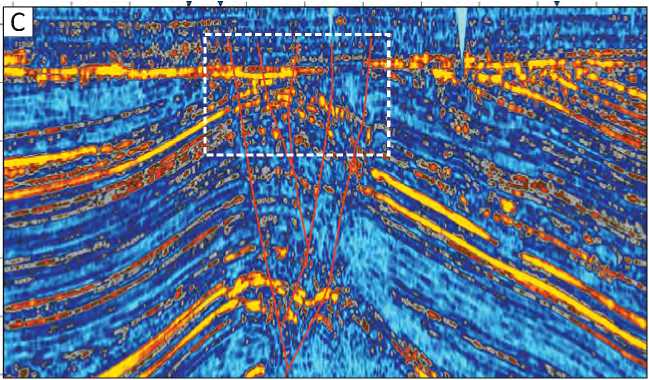

Рис. 7. Ловушки Северо-Дербетовского поднятия над сводом и на периферии Дербетовской гряды

Fig. 7. Traps of the North Derbetovsky uplift above the arch and at the flank of Derbetovsky ridge

CЗ ЮВ

169 209 249 289 329 369 409 449 489 529 569 609 649 689 729 769 809 849 889 929

1 — нижнетриасовая стратиграфически экранированная и солью; 2 — нижнетриасовая антиклинально-стратиграфическая под несогласием дизъюнктивно ограниченная; 3 — нижнемеловая антиклинальная дизъюнктивно ограниченная

-

1 — Lower Triassic stratigraphically and salt-limited; 2 — Lower Triassic anticline-stratigraphic below unconformity, fault-limited;

-

3 — Lower Cretaceous anticlinal fault-limited

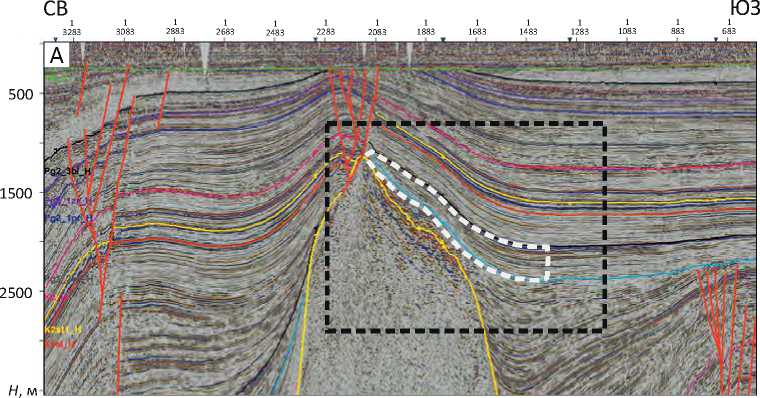

Рис. 8. Нижнетриасовая экранированная солью ловушка на стыке Цаганнурской гряды и Срединной мульды

Fig. 8. Lower Triassic salt-limited trap at the Tsagannursky ridge and Sredinny basin joint

Рис. 9. Схема распространения (А) и примеры литологически ограниченных ловушек (В) в сызранском горизонте Fig. 9. Scheme of occurrence (А) and examples of traps limited by facies changes (В) in Syzransky Horizon

B

пр. 04 Фрагмент 1

I Красносельская гряда I`

1579 1639 1699 1759 1819 1879 1939 1999 2059 2119 2179 2239 2299 2359 2419 2479 2539 2599 2659 2719 СМ P

пр. 14 Фрагмент 3

III Чапаевская мульда

пр. 06

Цаганнурская гряда III`

Усл. обозначения к рис. 9

Legend for Fig. 9

Сейсмические профили ( 1 – 3 ): 1 — отработанные в 2020–2021 гг., 2 — переобработанные, 3 — архивные; 4 — положение фрагментов сейсмических разрезов; 5 — зоны распространения песчано-аккумулятивных тел; 6 — залежь нефти Чапаевского месторождения в сызранском горизонте.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 2

Seismic lines ( 1 – 3 ): 1 — shot in 2020–2021, 2 — reprocessed, 3 — old; 4 — position of seismic section fragments; 5 — zones of sandy accumulative bodies occurrence; 6 — oil pool in Syzransky Horizon of Chapaevsky field.

For other Legend items see Fig. 2

тами регулярных отражений и перекрытая сверху сейсмоформацией, сопоставляемой с региональным глинистым камышинским флюидоупором, может объединять ряд антиклинальных литологически ограниченных, литологически экранированных или литологически замкнутых ловушек.

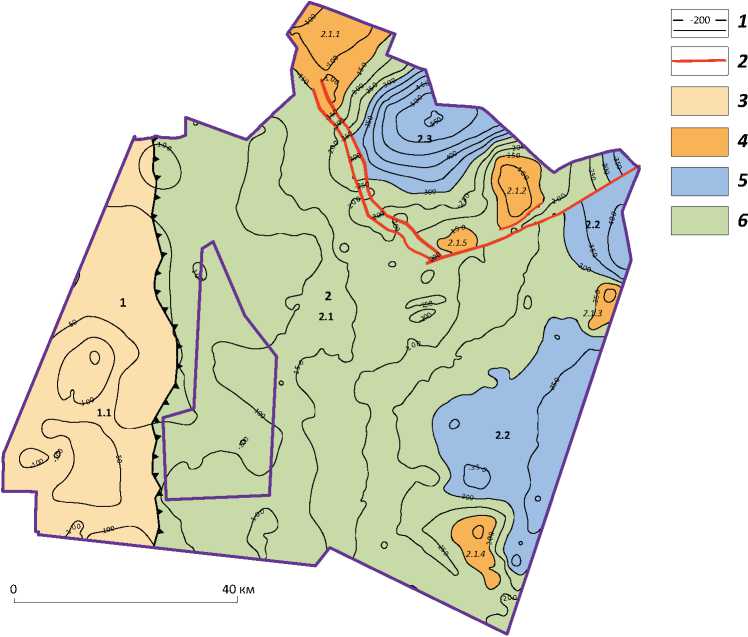

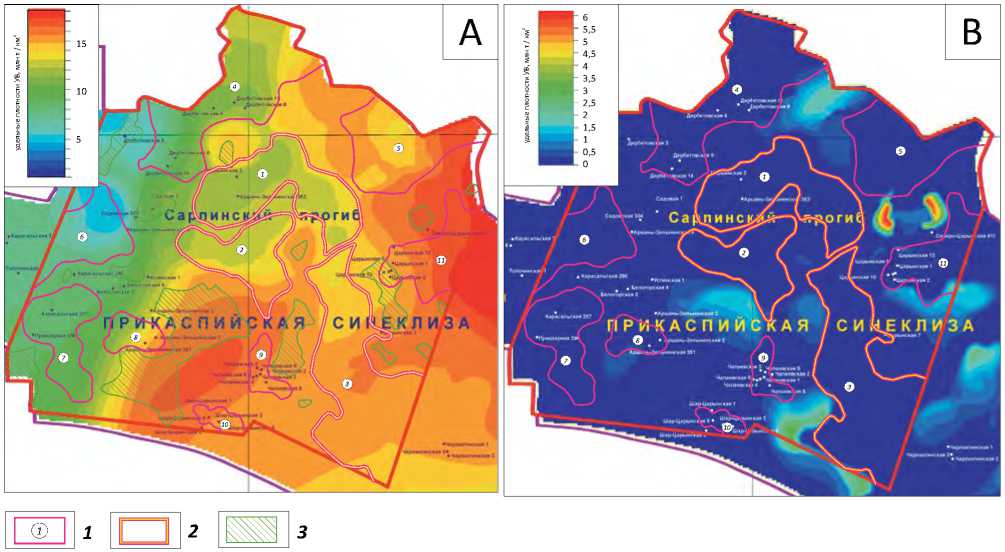

Спрогнозированный на основании результатов бассейнового моделирования подсолевой очаг нефтегазообразования охватывает восточную часть Хаптагайского участка, локальные надсолевые очаги также приурочены к глубоким межсолевым мульдам, расположенным в восточной половине участка и за его пределами: Аршань-Зельменской, Чапаевской, Северо-Царынской, Срединной, Ца-рынской, Северо-Большецарынской, Восточно-Ца-рынской, Чарлактинской и Цаганнурской (рис. 10). Две последние граничат с Цаганнурской грядой на юго-востоке и юге соответственно. Предполагается, что наибольший вклад в нефтегазоносность надсолевого комплекса (за счет вертикальной миграции УВ через бессолевые мульды) могли внести подсолевые франская, верейская и ассельско-артин-ская НГМТ. В надсолевых отложениях основными НГМТ являлись нижнетриасовые и верхнеюрские отложения, но их вклад был несоизмеримо ниже (см. табл. 4).

По совокупности тектонического и геохимического критериев нефтегазоносности к наиболее перспективным в пределах Хаптагайского участка отнесены три ЗНГН: Красносельская, Восточно-Садовая и Цаганнурская. Эти зоны находятся в окружении бессолевых мульд в непосредственной близости от очагов генерации в палеозойских (Сарпинский прогиб), а также в нижнетриасовых (Аршань-Зельменская, Чапаевская, Срединная, Восточно-Царынская, Западно-Царынская, Царын-ская и Северо-Царынская мульды) и юрских (Се-веро-Царынская, Срединная мульды) отложениях. Указанные ЗНГН расположены в пределах областей распространения региональных глинистых флюи-доупоров: нижнетриасовой ахтубинской свиты, верхнебайосских, верхнепалеоценовых камышинских отложений, а также зональных глинистых (средний – верхний альб, нижний олигоцен) и карбонатно-глинистых покрышек (нижний оксфорд, средний – верхний эоцен).

Комплексная интерпретация сейсморазведочных и электроразведочных данных позволила выделить в пределах ловушек наиболее перспективные на предмет наличия УВ интервалы разреза.

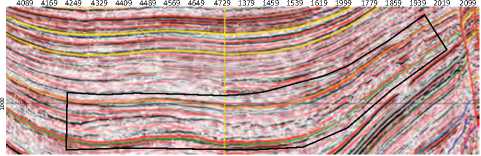

В пределах перспективной Цаганнурской ЗНГН на выделенном фрагменте нового сейсмического профиля 012106 (рис. 11) в интервале залегания царицынского горизонта показан антиклинальный с дизъюнктивными ограничениями объект, приуроченный к Западно-Царынской вершине Цаганнур-ской соляной гряды. Можно предположить, что соответствующий царицынскому горизонту интервал с повышенным сопротивлением в апикальной части объекта и снижением сопротивления в направлении погружения структурной поверхности является перспективным с точки зрения формирования скопления УВ. Приведенный на том же рисунке временной разрез среднеквадратических амплитуд может свидетельствовать о наличии в рассматриваемом интервале пластов коллекторов.

Интересным с точки зрения потенциальной продуктивности на УВ представляется объект, показанный на рис. 12. По сейсмическим данным он представляет собой ловушку примыкания юрского возраста, ограниченную с запада соляным массивом Цаганнурской гряды. На геоэлектрическом разрезе объект отделен от соляного массива зоной повышенного сопротивления, а сверху — проводящей толщей глинистого состава. «Телу» же самого юрского объекта соответствует повышенное сопротивление в его относительно приподнятой части и понижение сопротивления в относительно погруженной области субгоризонтального залегания по типу «водяного замка». Разрез среднеквадратических амплитуд может свидетельствовать о наличии в рассматриваемом интервале пластов коллекторов.

Анализ имеющихся в распоряжении авторов статьи результатов испытаний по Хаптагайскому участку и его окружению, а также распределение открытых к настоящему моменту времени месторождений в надсолевом комплексе прикаспийского сектора Республики Калмыкия свидетельствуют о продуктивности верхнепермь-триасового, палеоценового сызранского, эоценового царицынского, неогенового (акчагыльского) комплексов и о потенциальных перспективах юрских и альбских отложений. В этой связи объекты, закартированные по ОГ T2a_I_izv, P-T, nK, K1al, ₽12sz, ₽21zr и N2ak, представляют наибольший поисковый интерес в выделенных зонах нефтегазонакопления.

Рис. 10. Карта удельных плотностей УВ, сгенерированных палеозойскими (А) и мезозой-кайнозойскими (В) нефтегазоматеринскими толщами, млн т/км2

Fig. 10. Map of relative density distribution of hydrocarbons generated by Palaeozoic (А) and Mesozoic-Cenozoic (В) source formations, million tons per km2

Границы ( 1 , 2 ): 1 — зон нефтегазонакопления, 2 — наиболее перспективных зон нефтегазонакопления; 3 — прогнозируемое развитие бессолевых частей мульд

Boundaries ( 1 , 2 ): 1 — oil and gas accumulation zones, 2 — most promising oil and gas accumulation zone; 3 — predicted occurrence of salt-free parts of basins

Всего на Хаптагайском участке по результатам сейсмических исследований выделено 114 ловушек разного типа: антиклинальные, дизъюнктивно экранированные, экранированные солью, стратиграфически и литологически экранированные (рис. 13). По положению относительно соляно-купольных структур ловушки подразделены на две группы: сводовые и периферийные (склоновые). Среди ловушек, приуроченных к сводовым частям соляных куполов, преобладают антиклинальные, как правило осложненные разрывными нарушениями, реже ненарушенные; среди склоновых – экранированные солью, дизъюнктивно и стратиграфически экранированные. Подобная зональность распространения ловушек разного типа характерна для всех выделенных ЗНГН.

Анализ качества структурных построений, выполненный по информативной плотности сети сейсмических профилей, позволил отнести 47 ловушек (из общего числа выделенных) к надежным.

Совпадающие в плане ловушки различных стратиграфических уровней объединяются в локальные перспективные объекты. Выделенные объекты различаются стратиграфическим диапазоном входящих в них разновозрастных ловушек (от 1 до 7).

В пределах Красносельской ЗНГН основными объектами в продуктивных и перспективных нижнетриасовых, средне-верхнетриасовых, юрских, нижнемеловых, нижнепалеоценовых (сызранских), нижнеэоценовых (царицынских) и плиоценовых (акчагыльских) отложениях Красносельской ЗНГН являются антиклинальный Марьинский, дизъюнктивно экранированные Восточно-Марьинский, Шарлджинский и Северо-Царынский. Наибольшей достоверностью по результатам проведенных работ характеризуются Марьинский и Восточно-Марьинский объекты.

В составе Восточно-Садовой ЗНГН основные перспективы связаны со средне-верхнетриасовыми, юрскими, нижнемеловыми и нижнепалеоценовыми (сызранскими) отложениями дизъюнктивно экранированного Цаган-Талганского, Западно-Ца-ган-Талганского, антиклинального Северо-Ца-ган-Талганского и Южно-Марьинского объектов. Наибольшей достоверностью по результатам проведенных работ характеризуется Цаган-Талганский объект.

В Цаганнурской ЗНГН основными объектами в продуктивных и перспективных нижнетриасовых, средне-верхнетриасовых, юрских, нижнемеловых,

Рис. 11. Фрагменты разрезов среднеквадратических амплитуд по профилю 012106 (царицынский горизонт, Западно-Царынское поднятие)

Fig. 11. Fragments of RMS amplitude sections along 012106 Line (Tsaritsynsky Horizon, West Tsarynsky uplift)

B

м

t , мс

УЭС, Ом . м

’02JPf_H

CВ

560 320 180

100 56

32 18

2563 2483

2403 2328 2243 2163 2083

2003 1923

ЮЗ 11

1843 1763

А — глубинно-сейсмический, B — геоэлектрический, C — временной

А — seismic, in depth domain, B — geoelectrical, C — seismic, in time domain

Рис. 12. Фрагменты разрезов среднеквадратических амплитуд по профилю 012106 (среднеюрские отложения, Западно-Царынское поднятие)

Fig. 12. Fragments of RMS amplitude sections along 012106 Line (Middle Jurassic deposits, West Tsarynsky uplift)

102 92 82

CВ 1 162

1 152

1 142

1 132

1 122

1 112

ЮЗ

B

Mat!,

560 320

180 100 56

0,06 0,03

0,02 0,01 0

ЮЗ

Н , м

CВ

1 2483

2283 ▼ T

1 2083

1 3283

1 2883

1 263

1 1883

1 1683

1 1483

1 1283

1 1083

1 883

683 ▼ 1

C t, мс

А — глубинно-сейсмический, B — геоэлектрический, C — временной

А — seismic, in depth domain, B — geoelectrical, C — seismic, in time domain

Рис. 13. Схема перспективных объектов в надсолевом комплексе Хаптагайского участка Fig. 13. Scheme of promising objects in suprasalt sequence of Khaptagaisky area

44°30'

45°0'

Чпр 453-80

ЮПлд 11

ЮПлд 10

ЮПлд 3

Южно-Больше-Ца

ЮПлд 12

48°0'

Дрб 11

Грязновское

Дрб

Восточно-Марьинское

Южно-Дербетовское

J Дрб 3

48°0'

Дрб 8

Шарлджинское I

Окт 2

Мрн

Дрб 7

Дрб 14

Марьинское

Крс 279

АЗлм 353

Северо-Царынское

Садов

Сдв 1

Црн 295

Црн 294

Сдвск 304

Овринское

АЗлм 4

Крс 3

Цаган-Талганское

Крс 6

Црн

Западно-Цаган-Талганское

Крс 290

Тлч 1

Крс 293

Блг 4

Крс 274

Крс 296

ЗВТ

Касьяновское

Северо-Аршань-Зельменское

Северо-Обильненское

Южно-Садовое

ЗЧп 6

Крс 287

Црн 7

АЗлм 2

АЗлм 352

ЗЧп 7

Срединнаяu

Чапаевс

АЗлм 3

Крс 298

Чпв 320

ЗВТ 398

Южно-Обильненское

Крс 280

Западно-Шар-Царынское г ШЦрн 9

Кст 302

ШЦрн 3

Тугтунское

Чрл 1

ШЦрн

ХАдр 1

ХАдр 2

Прз 3

Прз 1

20 км

Чрл 3

Чрл 2

ХАдр 5

ССрп 117

V ССрп 116

Крс 284 Восточно-Аршань-Зельменское

Царынское

Црн

БМл 4

Шар-Царынское i

ШЦрн 1 / 7

ЮПлд 4

Црн 300 Црн 9

Црн 3

ЮПлд 1

ЮПлд 9

Северо-Дербетовское

Дрб 6

Чпв 309

ШЦрн 5

Южно-Марьинское

Западно-Царынское

®Крс 278 ^^ ^^/(») I

8 288

АЗлм 350

АЗлм 351 - - J

7 19

I 16

Скважины ( 1 – 5 ): 1 — параметрическая, 2 — поисковая, поисково-разведочная, 3 — структурная, структурно-поисковая, структурно-параметрическая, 4 — разведочная, 5 — нет данных; сейсмическая изученность ( 6 – 8 ): 6 — с/п 1/2020–2021, 7 — переобработанные ретроспективные профили, 8 — привлеченные ретроспективные профили; 9 — контур Хап-тагайского участка; 10 — граница Республики Калмыкия; 11 — зоны нефтегазонакопления; перспективные объекты ( 12 – 18 ): 12 — N2ak, 13 — q 21zr, 14 — q 12sz, 15 — K1al, 16 — P-T, 17 — T2a_I_izv, 18 — J; 19 — названия зон нефтегазонако-пления (1 — Солено-Займищенская, 2 — Овринская, 3 — Красносельская, 4 — Восточно-Садовая, 5 — Цаганнурская, 6 — Чапаевская, 7 — Шар-Царынская, 8 — Аршань-Зельменская, 9 — Обильненская, 10 — Садовая, 11 — Дербе-товская)

Wells ( 1 – 5 ): 1 — stratigraphic, 2 — prospecting, wildcat, 3 — structural, stratigraphic test, structural-stratigraphic, 4 — exploratory, 5 — no data; seismic exploration maturity ( 6 – 8 ): 6 — SC 1/2020–2021, 7 — reprocessed old survey lines, 8 — used old survey lines; 9 — outline of Khaptagaisky area; 10 — border of the Republic of Kalmykia; 11 — zones of oil and gas accumulation; exploration targets ( 12 – 18 ): 12 — N2ak, 13 — q 21zr, 14 — q 12sz, 15 — K1al, 16 — P-T, 17 — T2a_I_ izv, 18 — J; 19 — names of oil and gas accumulation zones (1 — Soleno-Zaimischensky, 2 — Ovrinsky, 3 — Krasnoselsky, 4 — East Sadovy, 5 — Tsagannursky, 6 — Chapaevsky, 7 — Shar-Tsarynsky, 8 — Arshan’-Zel’mensky, 9 — Obil’nensky, 10 — Sadovy, 11 — Derbetovsky)

нижнепалеоценовых (сызранских), нижнеэоценовых (царицынских) и плиоценовых (акчагыль-ских) отложениях являются экранированная солью ловушка Срединного, антиклинальные и экранированные дизъюнктивно, стратиграфически или солью ловушки Касьяновского, дизъюнктивно и стратиграфически экранированные ловушки Туг-тунского, экранированные солью и дизъюнктивами ловушки Западно-Царынского объектов. Наибольшей достоверностью по результатам проведенных работ характеризуются восточный блок Касьянов-ского и Тугтунский объект.

Раздельный прогноз фазового состояния оцениваемых ловушек осуществлялся на основе соотношения запасов газа и нефти в залежах, выявленных в надсолевых отложениях в пределах Хаптагайско-го участка и прилегающих территорий Республики Калмыкия и Астраханской области. Запасы газа учтены по Царынскому, Чапаевскому, Касаткинско-му, Полевому, Хар-Адрыкскому, Совхозному, Мок-тинскому, Бугринскому, Шаджинскому, запасы нефти — по Чапаевскому, Касаткинскому, Юртовскому, Бешкульскому месторождениям, а запасы конденсата — по Моктинскому газоконденсатному месторождению. В целом по надсолевым отложениям суммарные запасы газа (8,681 млрд м3) превосходят извлекаемые запасы нефти (2,948 млн т) в 3 раза.

Полученные количественные соотношения запасов газа и нефти по каждому нефтегазоносному комплексу корректировались с учетом качественного прогноза фазового состава ожидаемых скоплений, выполненного на основе технологии бассейнового моделирования.

В результате при оценке локализованных ресурсов УВ по нефтегазоносному комплексу приняты следующие соотношения газ/нефть, %: Т1 — 90 : 10; Т 2 — 85 : 15; J 2 — 70 : 30; K 1 — 80 : 20; ₽ 1–2 — 80 : 20; N — 100 : 0. Для нижнемелового и среднеюрского комплексов учитывался конденсат с содержанием в газе 15,4 и 23,1 г/м3 соответственно.

Учитывая преобладание газовой составляющей по большинству НГК, оценка ресурсов категории Dл по каждому комплексу проводилась в расчете на газ с последующим перераспределением на газ, нефть и конденсат в зависимости от принятых соотношений.

С учетом особенностей строения оцениваемых ловушек и степени их надежности, в полученные значения локализованных ресурсов, рассчитанных на полное заполнение ловушек, экспертным путем вводился коэффициент заполнения ловушки.

Суммарная оценка локализованных ресурсов УВ надсолевых отложений Хаптагайского участка составила 48,784 млн т усл. топлива (извлекаемых), в том числе свободного газа — 39,23 млрд м3, нефти — 9,188 млн т, конденсата — 0,366 млн т.

По нефтегазоносным комплексам локализованные ресурсы распределились следующим образом: нижнетриасовый — 10,656 млн т усл. топлива

(21,8 %), среднетриасовый — 2,261 млн т усл. топлива (4,6 %), среднеюрский — 7,353 млн т усл. топлива (15,1 %), нижнемеловой — 20,644 млн т усл. топлива (42,4 %), палеоценовый — 5,859 млн т усл. топлива (12 %), эоценовый — 1,355 млн т усл. топлива (2,8 %), неогеновый — 0,653 млн т усл. топлива (1,3 %).

Основные перспективы нефтегазоносности Хаптагайского участка связываются с тремя ЗНГН, суммарные локализованные ресурсы которых составляют 33,015 млн т усл. топлива, в том числе в Красносельской ЗНГН — 19,339 млн т усл.топлива, в Восточно-Садовой ЗНГН — 4,806 млн т усл. топлива и в Цаганнурской ЗНГН — 8,87 млн т усл. топлива.

В качестве первоочередных объектов для лицензирования предлагаются два участка. Первый объединяет Красносельскую и Восточно-Садовую ЗНГН, а второй охватывает Цаганнурскую ЗНГН (см. рис. 5).

Рекомендуемые технологии дальнейших геолого-разведочных работ

Плотность сейсморазведочных работ на Хап-тагайском участке недр соответствует завершению региональной стадии изучения. В рамках выполненных исследований выделены нефтегазоперспективные зоны, в их пределах закартированы ловушки, проведена оценка ресурсного потенциала, рекомендованы участки для лицензирования.

Стоит отметить, что при выполнении комплексного анализа геолого-геофизической информации возникли сложности, которые необходимо учитывать при постановке дальнейших работ. В первую очередь, это справедливо для палеоген-неогеновых отложений, которые находятся на легкодоступных для бурения глубинах, чья продуктивность доказана открытием ряда месторождений на изучаемой территории.

Продуктивные неогеновый, эоценовый и палеоценовый комплексы залегают на глубинах до 1 км, местами выходя на дневную поверхность. Это молодые, слабоконсолидированные отложения, способные при этом содержать значительные запасы УВ. Условия залегания комплексов накладывают значительные ограничения на их изучение:

– при бурении скважин предусматривается конструкция с постепенным уменьшением диаметра скважины. Самые верхние, слабоконсоли-дированные, склонные к осыпанию части разреза изолируются максимальными диаметрами. Таким образом, палеоген-неогеновые отложения попадают в интервал кондуктора и бурение выполняется долотом с диаметром 426 мм. Подобный диаметр является неоптимальным для проведения геофизических исследований — скважинные условия искажают запись каротажа, снижая его информативность и для определения подсчетных параметров, и для комплексирования с наземными методами;

– низкая консолидированность кайнозойских отложений значительно уменьшает вынос керна, а применение стандартных подходов к петрофизическим лабораторным исследованиями приводит к разрушению образцов еще на стадии изготовления цилиндров.

Таким образом, для построения петрофизической модели верхних нефтегазоперспективных комплексов необходимо изменить подход к бурению и изучению разреза. Для этого конструкция скважин должна соответствовать следующим критериям:

– направление (426 мм) в интервале 0–2 м;

– кондуктор (324 мм) в интервале 0–50 м;

– техническая колонна (219 мм) в интервале 0–1000 м.

В случае бурения скважины на более глубокие горизонты палеоген-неогеновые отложения рекомендуется вскрывать и изучать пилотным стволом с диаметром 219 мм с дальнейшей проработкой до целевого диаметра кондуктора.

Палеоген-неогеновые отложения на участке работ относятся к IV категории сложности отбора керна (породы и полезные ископаемые, разрушающиеся промывочной жидкостью и вибрациями снаряда, сильнотрещиноватые, рыхлые, сыпучие и плывучие) и должны отбираться по специальной программе для изолированного керна. Такие программы обычно учитывают применение двойных колонковых труб с невращающейся внутренней трубой с малой подачей промывочной жидкости. Поступивший в петрофизическую лабораторию изолированный керн должен быть подвергнут глубокой заморозке в жидком азоте для дальнейшего выбуривания стандартных цилиндрических образцов.

Для оптимального размещения скважин на па-леоген-неогеновые отложения целесообразно провести комплексирование материалов сейсморазведки с электрометрией. Малая глубина залегания перспективных горизонтов и высокая контрастность удельного электрического сопротивления пластовой воды (а также связанной воды глин) с удельным электрическим сопротивлением газа позволят с высокой достоверностью выделить зону распространения продуктивных интервалов по методу ЗСБ или аудиомагнитотеллурического зондирования (АМТЗ). Лучшую детальность обеспечит метод ЗСБ, позволяющий выделить продуктивный пласт толщиной до 30 м на глубинах до 300 м. При больших глубинах более информативным будет АМТЗ — модификация магнитотеллурического зондирования, рассчитанная на более высокие часто- ты, меньшую глубинность и большую детальность верхней части разреза. Время записи на одной точке должно составить 15–60 мин вместо 12–24 ч при обычном магнитотеллурическом зондировании.

Из всего сказанного следует, что проведенные региональные сейсморазведочные работы МОГТ-2D позволили выделить перспективные ЗНГН и отдельные перспективные объекты (ловушки). Далее, на поисково-разведочном этапе в пределах нефтегазоперспективных зон рекомендуется перейти к сейсморазведочным исследованиям МОГТ-3D. Это позволит не только получить детальную модель уже выявленных объектов, но и обнаружить в разрезе относительно более глубокопогруженного юрско-триасового комплекса новые неструктурные ловушки, экранируемые стенками соляных куполов, а также подготовить выявленные локальные объекты к последующей постановке на них поисково-оценочного бурения. Размещение первоочередных скважин рекомендуется в сводовых частях непрорванных и скрытопрорванных соляных куполов и на их пологих склонах, обращенных в сторону бессолевых мульд.

Заключение

Проведенные на Хаптагайском участке Сар-пинского прогиба комплексные геолого-геофизические исследования завершили региональную стадию изучения надсолевого комплекса. Разработана модель его геологического строения, оценен ресурсный потенциал, минимизированы риски для последующих этапов геолого-разведочных работ. Подсолевой комплекс исследованиями не охвачен ввиду отсутствия представительной выборки скважин, вскрывших данные отложения.

Локализованные ресурсы надсолевого комплекса в стратиграфическом диапазоне от нижнего триаса до неогена оценены в объеме 48,784 млн т усл. топлива (извлекаемые).

По результатам работ рекомендованы первоочередные участки для лицензирования для проведения поисково-оценочных работ. Они выделены по повышенной локализации извлекаемых ресурсов (24,1 и 8,87 млн т усл. топлива соответственно).

Дальнейшее проведение региональных работ на Хаптагайском участке возможно методом глубокого бурения для создания геолого-геофизической основы для исследования подсолевого комплекса Сарпинского прогиба.

Список литературы Надсолевой комплекс юго-западной части Прикаспийской нефтегазоносной провинции - важный резерв восполнения ресурсной базы нефти и газа Республики Калмыкия

- Решение Межведомственного регионального стратиграфического совещания по среднему и верхнему палеозою Русской платформы с региональными стратиграфическими схемами. Пермская система / Науч. ред. В.П. Горский, Е.А. Гусева. - Л.: Картфабрика ВСЕГЕИ, 1990. - 48 с. + схемы.

- Актуализированная стратиграфическая схема триасовых отложений Прикаспийского региона / Под ред. Д.А. Кухтинова, A.В. Миниха, С.М. Шика. - М.: ФГБУ «ВНИГНИ», 2016. - 36 с.: ил. + вкл.

- Унифицированная региональная стратиграфическая схема юрских отложений Восточно-Европейской платформы / Отв. ред. B.В. Митта. - М.: ПИН РАН - ФГУП «ВНИГНИ», 2012. - 64 с.: ил.

- Унифицированная стратиграфическая схема нижнемеловых отложений Восточно-Европейской платформы - СПб.: МП «Девон», 1993. - 58 с.: ил.

- Стратиграфическая схема верхнемеловых отложений Восточно-Европейской платформы / Под ред. В.А. Прозоровского. - М.: ПИН РАН, 2005. - 203 с.: ил.

- Унифицированная стратиграфическая схема палеогеновых отложений Поволжско-Прикаспийского субрегиона / Под ред. М.А. Ахметьева, С.М. Шика, А.С. Алексеева. - М.: ФГУП «ВНИГНИ», 2015. - 96 с.: ил. + вкл.

- Объяснительная записка к унифицированной региональной стратиграфической схеме неогеновых отложений Южных регионов европейской части России. - М.: ПИН РАН, 2004. - 83 с.

- Решение 2-го Межведомственного стратиграфического совещания по четвертичной системе Восточно-Европейской платформы (Ленинград-Полтава-Москва, 1983 г.). - Л.: ВСЕГЕИ, 1986. - 157 с. + 4 вкл. + 11 прил.

- Инструкция по оценке качества структурных построений и надежности выявленных и подготовленных объектов по данным сейсморазведки МОВ-ОГТ (при работах на нефть и газ). - М.: Нефтегеофизика, 1984. - 39 с.

- Левянт В.Б., Ампилов Ю.П., Глоговский В.М., Колесов В.В., Коростышевский М.Б., Птецов С.Н. Методические рекомендации по использованию данных сейсморазведки (2D и 3D) для подсчета запасов нефти и газа. - М.: ЦГЭ, 2006. - 39 с.

- Воронин Н.И., Федоров Д.Л. Геология и нефтегазоносность юго-западной части Прикаспийской синеклизы. - Саратов: Изд-во Саратовского гос. университета, 1976. - 192 с.

- Капустин И.Н., КирюхинЛ.Г., МолодыхГ.Н., Бембеев В.Э. и др. Геологическое строение и нефтегазоносность Калмыкии. - Элиста, 1986. - 155 с.

- Аксенов А.А., Бражников О.Г., Львовский Ю.М., Богданова Т.В. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности мезозойских отложений Волгоградской части Прикаспийской впадины // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. - 2003. - № 1. - С. 11-15.

- Лаврищев В.А., Греков И.И., Семенов В.М., Ермаков В.А. и др. Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1: 1 000 000 (третье поколение). Серия Скифская. Лист L-38 — Пятигорск. Объяснительная записка. - СПб.: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2011. - 420 c.