Надвигообразование и нефтегазоносность Предуральского краевого прогиба

Автор: Данилов В.Н.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Перспективы нефтегазоносности предуральского краевого прогиба

Статья в выпуске: 1, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены вопросы надвиговой тектоники, широко представленной в Предуральском краевом прогибе, возникшей в конвергентный период развития Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна. На конкретных примерах показана взаимосвязь надвигов с нефтегазоносностью основных продуктивных комплексов. Сделана попытка ранжирования надвиговых структур на территории прогиба, дана краткая характеристика коллекторов основных природных резервуаров, показана закономерность их улучшения в аллохтонных блоках. Выделены надвиговые нарушения трех порядков: III (локального), II (зонального) и I (регионального). Надвиг регионального уровня пока один, но может быть установлен бурением на западном склоне Коротаихинской впадины. Нарушения разного порядка рассмотрены на конкретных примерах - различных структурах и месторождениях. Как правило, коллекторы с улучшенными фильтрационно-емкостными свойствами приурочены к аллохтонным блокам. Это связано с более широким развитием трещиноватости. Определены наиболее перспективные зоны возможного газо- и нефтенакопления, приуроченные к надвиговым дислокациям

Прогиб, надвиговая тектоника, структуры, аллохтон, автохтон, трещиноватость, коллекторы, нефтегазоносность

Короткий адрес: https://sciup.org/14128825

IDR: 14128825 | УДК: 553.98 | DOI: 10.31087/0016-7894-2021-1-57-72

Текст научной статьи Надвигообразование и нефтегазоносность Предуральского краевого прогиба

Взаимосвязь разломной тектоники и нефтегазоносности на примере Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна (НГБ) рассматривалась широко. Из наиболее полных обзоров следует отметить исследования Н.В. Шаблинской, И.В. Запорожцевой, В.А. Дедеева, Н.В. Малышева [1–4] и других авторов. Однако основное внимание в упомянутых работах уделено тектонике всего бассейна без выделения типов разломов. Кроме того, авторы рассматривали тер-

ритории, имеющие наибольшую геологическую изученность и, соответственно, с более богатым фактическим материалом. Предуральский краевой прогиб как в то время, так и сейчас характеризуется меньшей степенью геологической изученности и имеет более сложное строение, в связи с чем ему уделяется существенно меньше внимания. Поэтому в предлагаемой статье сделана попытка глубже рассмотреть данный вопрос на основе полученных в последнее время геолого-геофизических материалов. Основное

Табл. 1. Классификация надвиговых дислокаций Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна

Tab. 1. Classification of thrust dislocations of Timan-Pechora Petroleum Basin

|

Масштаб надвиговой дислокации |

Некомпетентная толща срыва |

Пример |

|

I порядка |

Позднеордовикская галогенная |

Гряда Чернышева |

|

II порядка |

Позднеордовикская галогенная |

Макариха-Салюкинская антиклинальная зона* |

|

Раннекаменноугольные глинистые отложения |

Интинская складчато-чешуйчатая зона |

|

|

Позднедевонские глинистые отложения |

Вуктыльская тектоническая пластина |

|

|

Раннекаменноугольные глинистые отложения |

Курьинская антиклинальная зона |

|

|

III порядка |

Позднеордовикская галогенная |

Хоседаю-Неруюское нефтяное месторождение |

|

Раннекаменноугольные глинистые отложения |

Курьинское газовое месторождение |

|

|

Раннекаменноугольные глинистые отложения |

Романьельское газовое месторождение |

*Не входит в состав прогиба, но является его резонансной структурой.

внимание уделено разломам надвигового характера, которые широко развиты в прогибе.

Исторический аспект надвигообразования

Складчато-надвиговые зоны совместно с системой впадин Предуральского и Припайхойско-Приюжноновоземельского краевых прогибов обрамляют Тимано-Печорский НГБ с восточной и юго-восточной сторон, от Полюдовского поднятия на юге до побережья Печорского моря на севере, на протяжении почти 1000 км.

Процесс формирования разломной тектоники надвигового типа в пределах Тимано-Печорского НГБ в конвергентный период развития можно разделить на две стадии. Первая стадия охватывает время от раннего карбона до ранней перми, а вторая — от ранней перми до триаса [5].

Первая стадия характеризовалась тектонической стабильностью. Для данного времени типичны мелководно-шельфовые условия осадконакопления с формированием карбонатных отложений с незначительными прослоями сульфатов и широким развитием биогермных образований. На приподнятых участках отмечались локальные и зональные перерывы.

Вторая стадия ознаменовалась окончанием главного цикла седиментации в пределах Тимано-Печор-ского НГБ [6] и широким проявлением орогенических движений на востоке, где закрывался Урало-Монгольский подвижный пояс и формировался Уральский ороген.

В это время происходит инверсия всех основных тектонических элементов бассейна. Приподнятые участки подвергаются размыву, в восточной части бассейна формируется краевой прогиб с проявлением интенсивного надвигообразования, а также происходит переформирование залежей нефти и газа. Следы интенсивной вертикальной миграции, фиксирующие процессы переформирования и разрушения залежей УВ, прослеживаются в зонах практически всех основных разломов. В пределах прогиба это Югидское и Каменское месторождения, Войская структура на юге Печоро-Кожвинского мегавала и Среднепечорского поднятия, Усино-Кушшорское месторождение гряды Чернышева, Падимейское месторождение Воркутского поперечного поднятия. Отмечается обильное насыщение песчаников триасового и пермского возраста тяжелой нефтью на западном борту Коротаихинской впадины (район скважин ВК-1 и ВК-14). С этим периодом связано и формирование газоконденсатных месторождений.

Ранжирование надвиговых дислокаций

С позиции оценки перспектив нефтегазоносности интерес геологов ограничивается границей распространения отложений платформенного типа, которые перекрыты серией надвигов, выполненных аллохтонными отложениями. Результаты геологогеофизических исследований и глубокого бурения, проведенных в бассейне, показывают наличие разномасштабных надвиговых дислокаций, развитых в его пределах. Надвиги можно попытаться классифицировать, исходя из размера проявления дислокаций такого рода (табл. 1). Несмотря на то, что в названии приведенных примеров, в соответствии с принятым тектоническим районированием [7], отсутствует термин «надвиг», по существу он везде не только присутствует, но и является определяющим структурным элементом. Попробуем рассмотреть этот вопрос более детально.

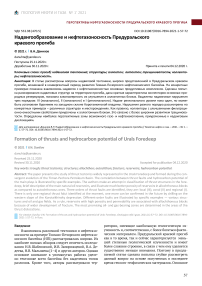

Надвиговые дислокации I порядка . К данной категории пока можно отнести только гряду Чернышева, где геофизическими и буровыми работами доказано тектоническое нарушение типа надвиг, образованное по солям позднеордовикского возраста [8]. Но не исключено, что и в пределах Коротаихинской впадины Припайхойско-Приюжноновоземельского прогиба развиты аналогичные тектонические нарушения, связанные с сульфатно-галогенными породами позднеордовикского возраста. По крайней мере, надвиги Ва-шуткино-Талотинской складчато-надвиговой зоны и

Рис. 1. Фрагмент геолого-геофизического разреза по профилю 12-РС (Никонов Н.И., 2008)

Fig. 1. Fragment of geological and geophysical section along 12-РС Line (Nikonov N.I., 2008)

горста Чернова тождественны по своей природе надвигам Степковожского и Тальбейского блоков гряды Чернышева. Однако все ранее высказанные предположения могут быть подтверждены только в результате глубокого бурения, как и на гряде Чернышева1 ([9, 10] и др.).

Результаты геолого-разведочных работ, проведенных на территории гряды в последние годы [8], подтвердили основные положения, касающиеся ее формирования.

-

1. Гряда возникла в зоне глубинного разлома в фундаменте, на месте которого в период перикра-тонного опускания территории Печорской плиты была образована флексура. Этот тектонический фактор стал причиной появления границы, к востоку от которой в позднеордовикское время возник засо-лоненный бассейн, отделенный от Предуральского океана системой краевых рифов. К западу от гряды накапливались карбонатно-сульфатные отложения.

-

2. Гряда формировалась в период Уральского орогенеза за счет тангенциального сжатия и срыва осадочного чехла Косью-Роговской впадины и Вор-кутского поперечного поднятия по верхнеордовикской некомпетентной толще солей [11].

-

3. Выклинивание соленосных отложений на границе гряды Чернышева и Хорейверской впадины привело к проявлению «вдвиговой» тектоники [12] с падением плоскости надвигов в западном направлении, но только в зоне Лемвинского поперечного опускания. В пределах Степковожского блока гряды со стороны Воркутского поперечного поднятия, а также Яньюского блока со стороны Кожимского поперечного поднятия элементы «вдвиговой» тектоники отсутствуют.

-

4. Чешуйчато-надвиговое строение гряды формировалось дискретно. Выделяется не менее восьми циклов надвигообразования, которые сопровожда-

- лись сдвиговыми деформациями по границам тектонических блоков.

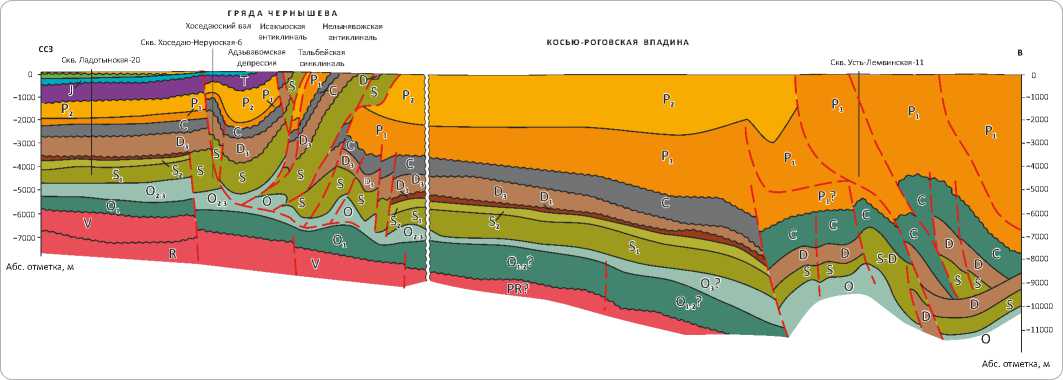

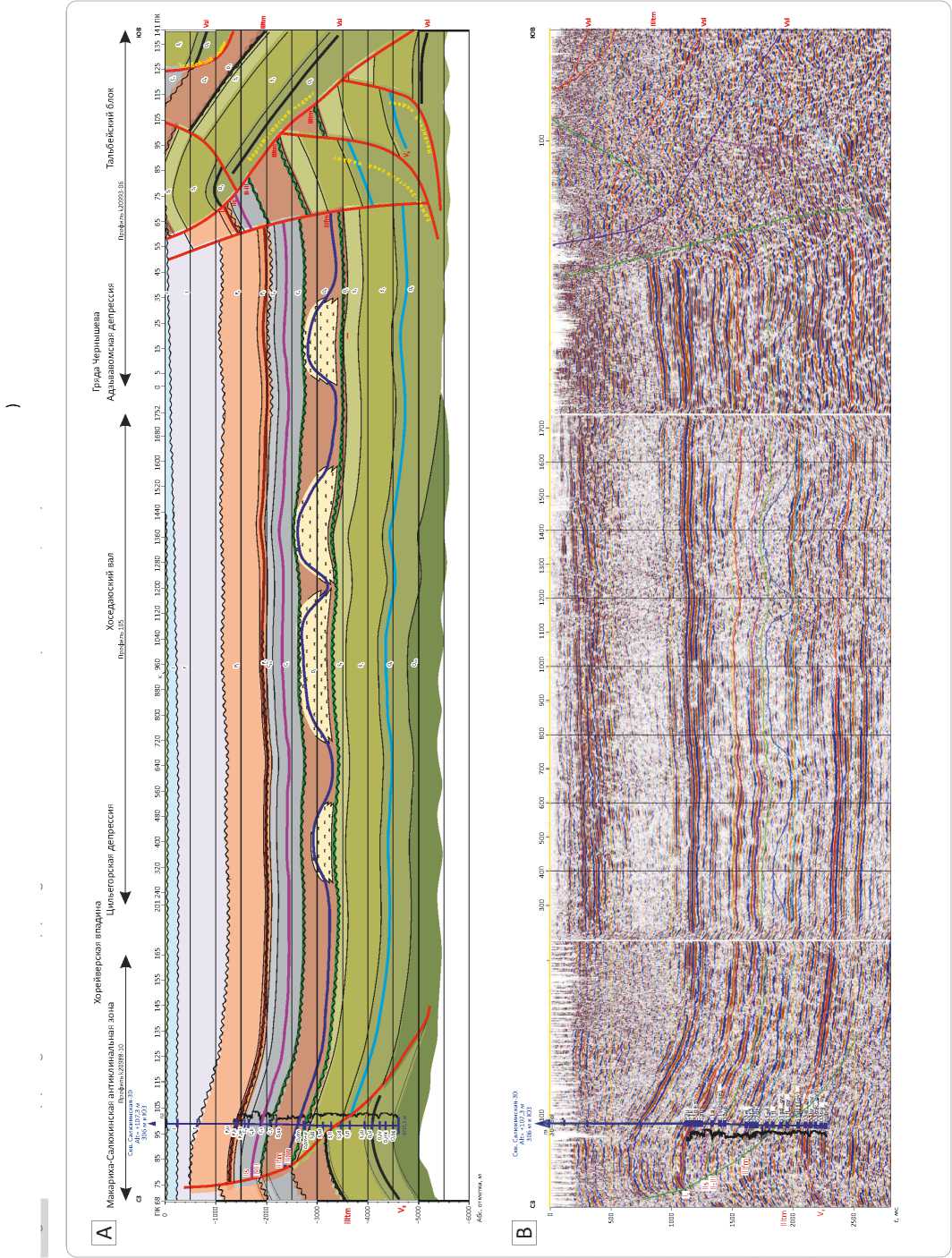

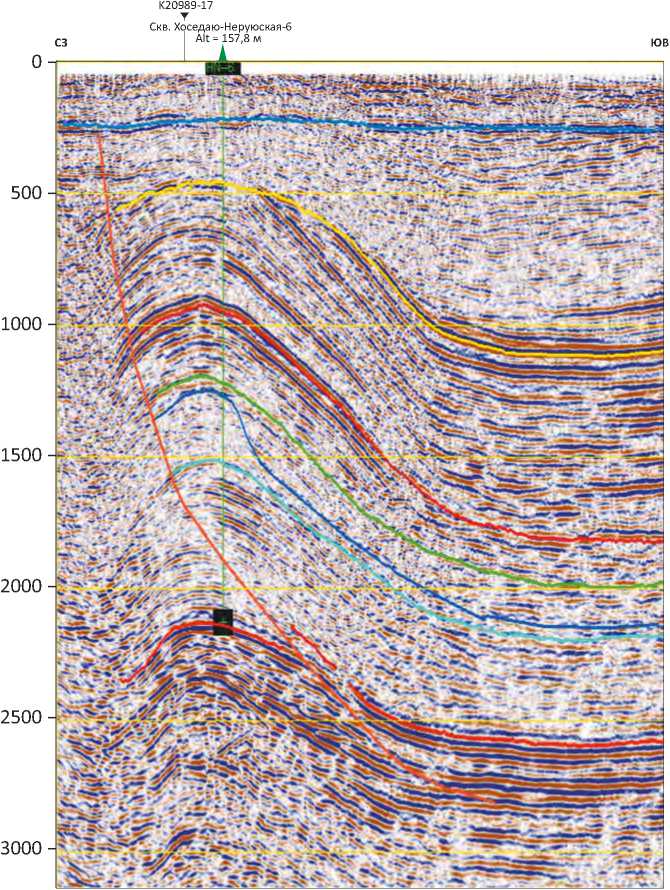

Таким образом, формирование надвиговой дислокации I порядка — гряды Чернышева — обусловлено двумя основными факторами: тектоническим и литологическим. Тектонический фактор включает в себя наличие к северо-западу «жесткой» структуры в виде Большеземельского палеосвода и тектонического уступа в виде флексуры в раннем палеозое на месте современной гряды. Литологический фактор, как следствие тектонического фактора, определил формирование позднеордовикского формационного профиля, в результате которого накопились отложения будущих некомпетентных толщ — солей и ангидритов. Граница перехода солей в ангидриты послужила той граничной зоной, по которой формировался надвиг I порядка — гряда Чернышева (рис. 1), а фациальный переход сульфатов в карбонаты способствовал образованию надвига II порядка в виде Макариха-Салюкинской антиклинальной зоны (рис. 2). Между грядой Чернышева и Макариха-Салю-кинской антиклинальной зоной в пределах Цилье-горской депрессии локальные структуры осложнены простыми надвигами III порядка. Плоскости надвигов приурочены к глинисто-карбонатным отложениям верхнего девона (толщам заполнения), как, например, на Усть-Молваюской или Хоседаю-Нерую-ской структурах (рис. 3). Время их формирования, по всей видимости, приходится на заключительные стадии надвигообразования [8]. В то же время произошло формирование резонансных надвиговых дислокаций II порядка в пределах Варандей-Адзьвинской структурно-тектонической зоны — валов Гамбурцева и Сорокина.

Более молодые надвиговые дислокации широко представлены во внутренней зоне Косью-Роговской впадины. Наиболее изученной является Интинская складчато-чешуйчатая зона (надвиговая дислокация

Рис. 2. Временной (A) и сейсмогеологический (B) разрезы по профилям k20988-10 – 105 – k20993-06 (Ходневич О.Л., 2009)

Fig. 2. Time section (A) and geoseismic section (B) along k20988-10 – 105 – k20993-06 lines (Khodnevich O.L., 2009)

Рис. 3. Временной разрез, характеризующий формирование надвиговых складок в западной части гряды Чернышева (Ходневич О.Л., 2009)

Fig. 3. Time section demonstrating the formation of overthrust folds in the western part of the Chernyshev ridge (Khodnevich O.L., 2009)

Хоседаю-Неруюская структура

ОГ Б

ОГ А

ОГ I 1

ОГ II-III

ОГ IIIfm

ОГ IIItm

ОГ V t, мс

II порядка), к которой приурочен ряд газоконденсатных месторождений (рис. 4). Поверхности срыва в этой зоне приурочены к глинистым отложениям нижней части каменноугольных отложений. Кроме основных надвигов в этой зоне наблюдается серия других, более мелких и менее амплитудных надвигов более позднего времени (позднеартинского?) проявления тектонических движений (рис. 5).

К западу от Интинской чешуи расположена карбонатная банка позднедевонского возраста, в которую практически упирается юго-западное крыло Интинской складки (рис. 6). Жесткий упор в виде органогенной постройки и глинистые отложения за- рифовых фаций, развитые в восточном направлении, послужили соответственно тектоническим и литологическим факторами формирования в позднепермское время Интинской складчато-чешуйчатой зоны.

В этом аспекте очень интересна Вуктыльская тектоническая пластина (надвиговая дислокация II порядка). На поперечном геологическом разрезе Вуктыльской структуры заметна ее схожесть с Интинским надвигом. Вуктыльская тектоническая пластина, как и Интинская складчато-чешуйчатая зона, сформированы перед фронтом карбонатных построек позднедевонского возраста, а некомпетентной толщей, по которой произошло надвигообразование,

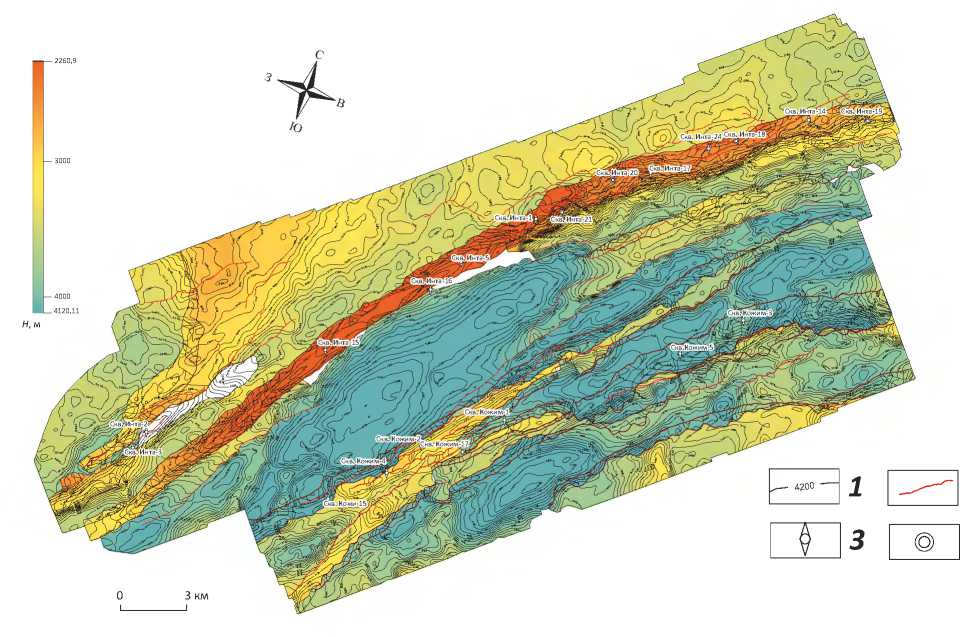

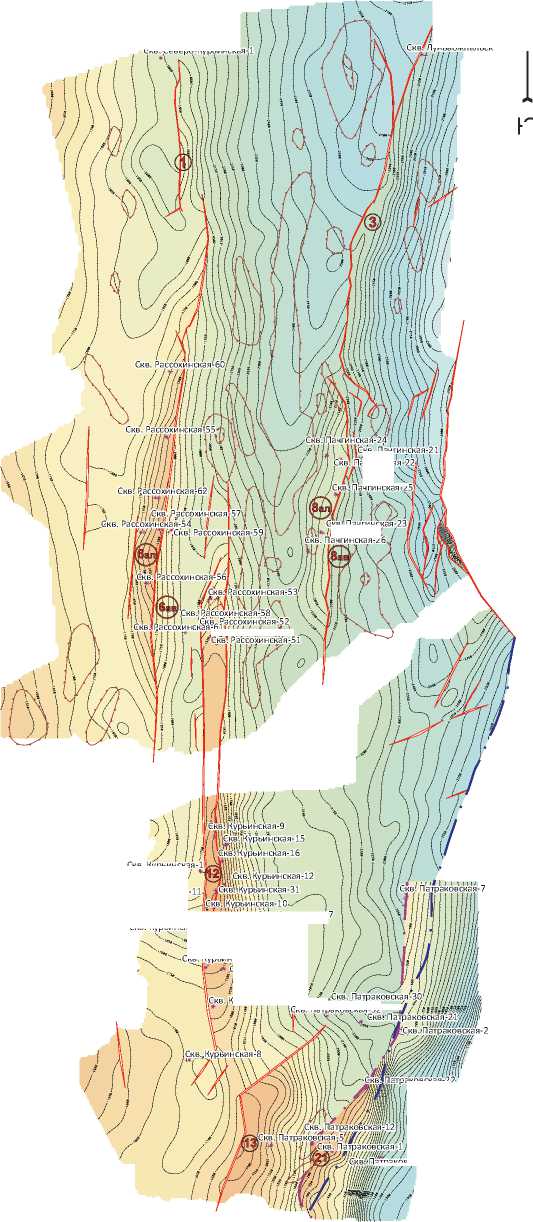

Рис. 4. Структурная карта по отражающему горизонту Iа, Интинско-Кожимская площадь (Птецов С.Н., 2017)

Fig. 4. Depth map over Iа Reflector, Intinsky-Kozhimsky area (Ptetsov S.N., 2017)

1 — изолинии глубин, м; 2 — тектонические нарушения; категории скважин ( 3 , 4 ): 3 — поисковые, 4 — разведочные

1 — depth contour lines, м; 2 — faults; well categories ( 3 , 4 ): 3 — prospecting, 4 — exploration

послужили глинисто-карбонатные отложения толщ заполнения, формировавшиеся в восточном направлении (рис. 7).

Юг Верхнепечорской впадины также характеризуется широким развитием надвиговых дислокаций с элементами сдвиговой тектоники, что вполне объяснимо (рис. 8). Присутствие жесткого «упора» в виде Тиманского кряжа и некомпетентных пород в подошве каменноугольных отложений способствовало в позднепермское время (в период Уральского орогенеза) формированию серии надвигов II порядка. Элементы сдвиговой тектоники, морфологически картируемые руслом р. Печора, фиксируют основные фазы складчатости.

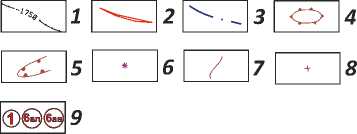

Типичным примером надвиговой дислокации III порядка является Курьинское газовое месторождение (рис. 9). Как и в других случаях, образование надвига произошло по некомпетентным породам нижнего карбона.

Взаимосвязь нефтегазоносности с надвигообра-зованием

Как известно, основным результатом надвиговых дислокаций является формирование линейных антиклиналей [13]. Как правило, это высокоамплитудные складки с крутыми западными и пологими восточными крыльями (в случае Предуральского краевого прогиба). Другими словами, в результате надвиговых дислокаций образуются структурные и структурно-тектонические ловушки.

По данным последней официальной оценки начальных суммарных ресурсов УВ-сырья, почти 55 % ресурсов свободного газа сосредоточено в средне-визейско-нижнепермском нефтегазовом комплексе (НГК) [14]. В пределах северной части Предуральско-го краевого прогиба он представлен повсеместно и с достаточной полнотой. Такая ресурсная доминанта объясняется залеганием данного НГК под региональным флюидоупором раннепермского возраста. К югу от широты Вуктыльской складки флюидоупор представлен глинисто-сульфатно-галогенными породами, на севере — глинисто-мергелистой толщей сезымской свиты.

Таким образом, исходя из наличия благоприятных структурных форм, присутствия регионального флюидоупора, главным фактором и условием формирования залежей в структурах надвигового типа различного уровня является пространственное со-

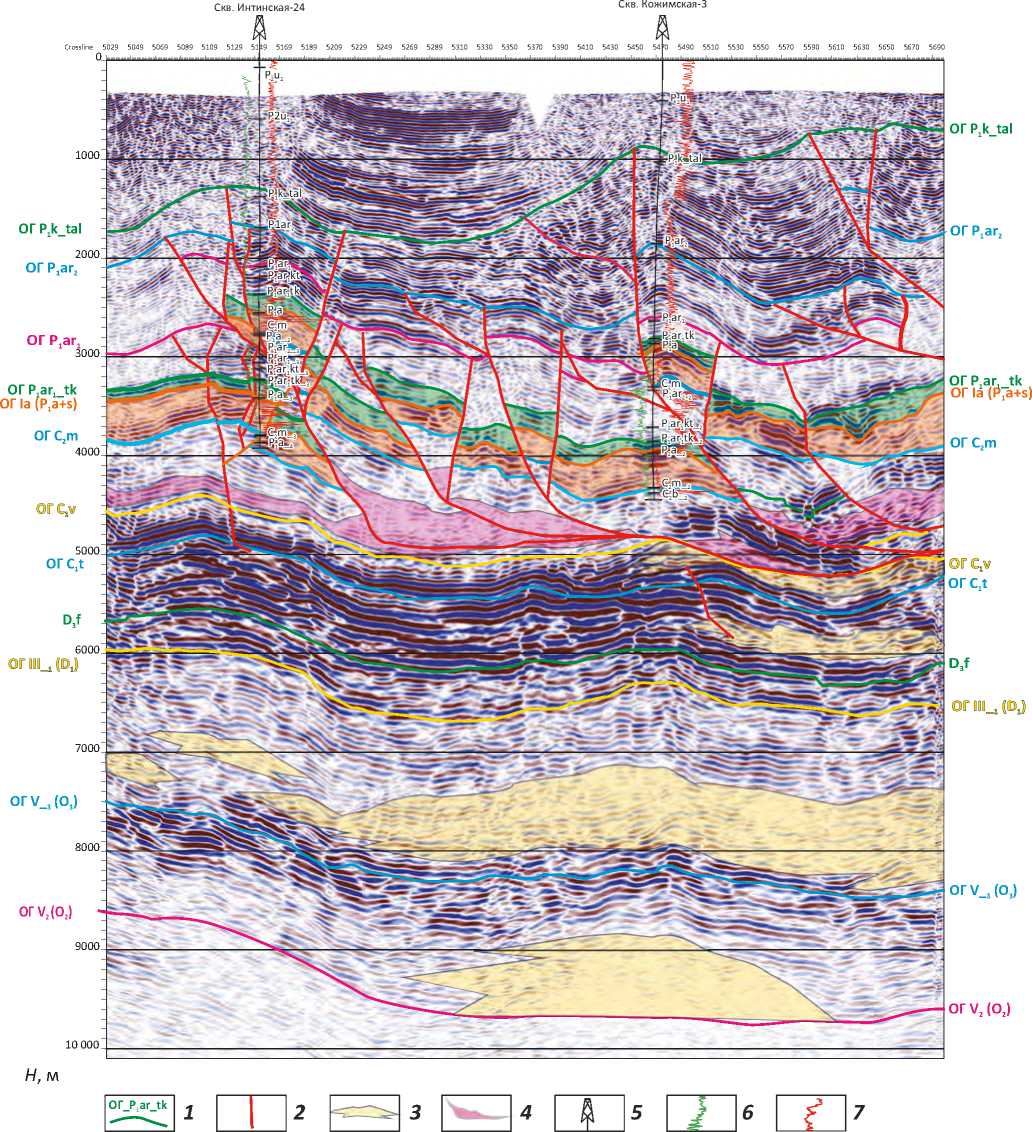

Рис. 5. Сейсмогеологический разрез через скважины Интинская-24 и Кожимская-3 (Птецов С.Н., 2017)

Fig. 5. Geoseismic section across Intinsky-24 and Kozhimsky-3 wells (Ptetsov S.N., 2017)

1 — отражающий горизонт; 2 — тектонические нарушения; 3 — органогенные постройки; 4 — ангидритодоломитовая толща С1s1;

-

5 — скважина; стадии катагенеза ( 6 , 7 ): 6 — АК, 7 — ГК

1 — reflector horizon; 2 — faults; 3 — organic buildups; 4 — anhydrite-dolomitic series С1s1; 5 — well; stages of catagenesis ( 6 , 7 ):

-

6 — ASL, 7 — GR

Рис. 6. Сейсмогеологический разрез, Западно-Интинская площадь (Мартынов А.В., 2016)

Fig. 6. Geoseismic section, West Intinsky area (Martynov A.V., 2016)

Iar (P ar)

Интинская складка

50285-13

50287-35

50286-21

50287-25

50287-26

50285-03

IIt (C 1 t)

-4000

-4500

-2000

-2500

-3000

-3500

-5000

-5500

-500

-1000

-1500

50287-36

Iar (P ar)

IIt (C 1 t)

Абс. отметка, м

0 0,5 1

II_________________L

1,5 км

_l

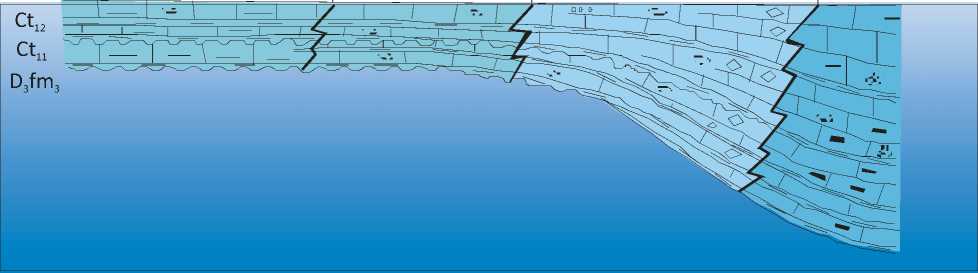

Рис. 7. Фациальный профиль позднедевон-турнейских отложений Вуктыльского нефтегазоконденсатного месторождения

Fig. 7. Facies section of Late Devonian-Tournaisian deposits, the Vuktyl’sky oil and gas condensate field

Мелководный шельф

Крайне мелководная зона шельфа

I (Cкв. Еджидъельская-1)

II (Cкв. 42)

Умеренно-глубоководная зона шельфа

II (Cкв. 50, 221)

Склон внутри-шельфовой впадины

II (Cкв. 44, 38, 51, 41, 59, 39, 52)

впадение ловушки и зон развития коллекторских толщ средневизейско-нижнепермского карбонатного НГК. По данным исследования специалистов ТП НИЦ [15], толщина комплекса составляет 800 м в плитной части бассейна и достигает 1400 м в Пред-уральском краевом прогибе. При этом на ряде участков (юг Печоро-Кожвинского мегавала, ряд блоков гряды Чернышева) породы комплекса подверглись размыву, местами до полного выклинивания.

В составе средневизейско-нижнепермского карбонатного НГК выделяется четыре продуктивных горизонта: окско-серпуховский, средне-верхнекаменноугольный, нижнепермский (ассельско-сакмар-ский), нижнепермский (артинский) карбонатный.

При этом, как правильно отмечают многие исследователи [15], только окско-серпуховской (серпуховской ярус в составе заборьевского надгоризонта) продуктивный горизонт имеет в ряде районов Ти-мано-Печорского НГБ зональный флюидоупор сульфатного состава, что создает условия для формирования пластовых залежей. Остальные продуктивные горизонты, как правило, не имеют межпластовых покрышек и в той или иной степени образуют единый пластово-массивный резервуар в зависимости от его стратиграфического наполнения.

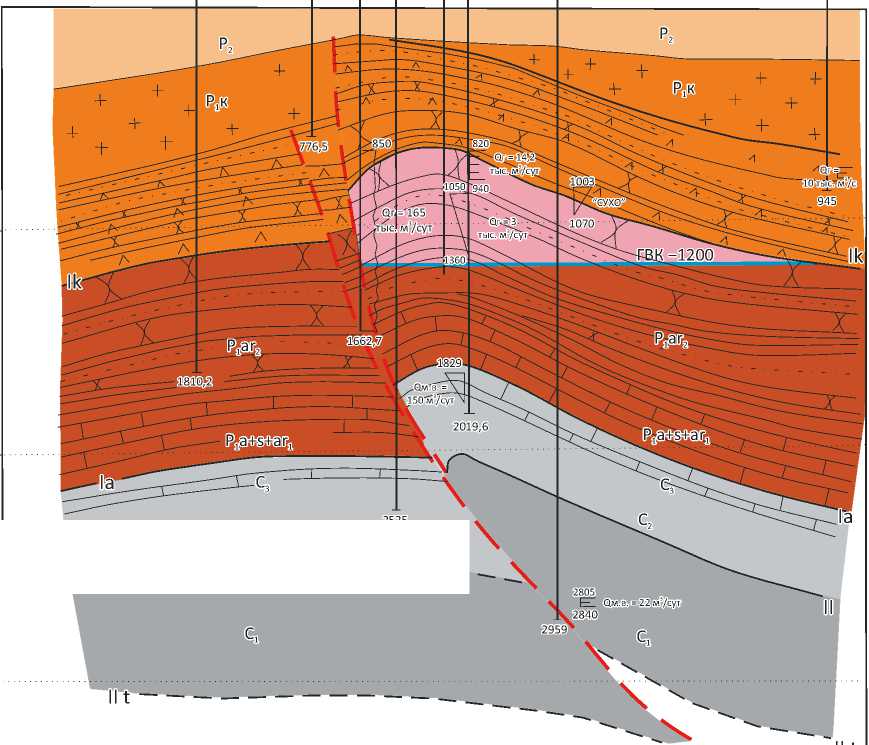

В Предуральском краевом прогибе средневизей-ско-нижнепермский карбонатный НГК представлен и продуктивен в полном составе только на Вуктыльском нефтегазоконденсатном месторождении, где присутствует шесть продуктивных пластов, выделенных как отдельные подсчетные объекты с единой гидродинамической связью (Савинкин П.Т., 1972).

Таким образом, Вуктыльское месторождение представляет собой единую массивно-пластовую залежь (рис. 10), в которой в массивном резервуаре продуктивные горизонты имеют пластовое залегание с единым газоводяным контактом. Такая ситуа- ция обусловлена значительной амплитудой надвиго-вой структуры, достигающей 1400 м (см. рис. 7).

Реконструкция истории осадконакопления и тепловой эволюции осадочной толщи Вуктыльского месторождения [16] свидетельствует о том, что девонские отложения уже в каменноугольный период достигли зоны катагенеза МК1-3 и были способны генерировать жидкие УВ, а начиная с триасового периода вступили в зону генерации газообразных УВ (градация катагенеза МК4–5). Каменноугольные и частично нижнепермские поднадвиговые отложения начиная с триасового периода находятся в зоне «нефтяного окна» и дальнейшее катагенетическое преобразование не испытывали.

Комплексный анализ данных пиролиза пород, степени катагенеза ОВ отложений, результатов изучения физико-химических свойств и индивидуального состава УВ пластовых флюидов, выполненный авторами [16], позволяет утверждать, что флюиды основной нефтегазоконденсатной залежи пермокаменноугольных отложений Вуктыльского месторождения сформированы за счет реализации нефтегазоматеринского потенциала исходного ОВ гумусово-сапропелевого типа отложений девонского возраста, преобразованных до высокой степени катагенеза. Формирование залежи происходило в результате неоднократного заполнения ловушки УВ различного фазового состояния (сначала нефтью, а затем газом) за счет ступенчатой латерально-вертикальной миграции. Высокое содержание конденсата в пластовом газе связано со вторичным преобразованием исходной залежи нефти, в которой переизбыток поступивших газовых УВ привел к ретроградному испарению низкокипящих нефтяных УВ.

Источником поступления нефтяных и газовых УВ, несомненно, является мощная толща отложений нижнего и среднего палеозоя, накопившаяся в пределах юго-восточного окончания Печоро-Кожвинского

Рис. 8. Структурная карта по отражающему горизонту Iar (P1ar1), Курьинская антиклинальная зона (Каравай Е.Г., 2013)

Fig. 8. Depth map over Iar Reflector (P1ar1), Kur’insky anticline zone (Karavai E.G., 2013)

С

Скв. Северо-Курьинская

Скв. Курьинская-

Скв. Пачгинская-21

Скв. Пачгинская-25

Скв. Пачгинская-23

Скв. Пачгинская-26

я-61

Патраковская-22

5 км

Скв. Луньвожпальская-1

Ю

1 — изогипсы кровли карбонатных отложений ниж-неартинского подъяруса нижней перми (ОГ Iar), м; 2 — тектонические нарушения; 3 — граница прослеживаемости ОГ, связанная с крутым залеганием пород в поднадвиговой приконтактовой зоне Патра-ковского надвига; границы верхнеартинских органогенных построек ( 4, 5 ): 4 — глубоководных склонов, 5 — внутриатолловых лагун; 6 — устье; 7 — горизонтальная проекция ствола; 8 — забой; 9 — структуры: 1 — Северо-Курьинская, 3 — Луньвожлальская, 6 — Рассохинская (аллохтон, автохтон), 8 — Пачгинская (аллохтон, автохтон), 12 — Курьинская, 13 — Аннельская , 21 — Патраковская

1 — structural contours of Lower Permian Nizhneartinsky deposits (ОГ Iar), m; 2 — faults; 3 — limit of reflector tracing associated with steep dipping of the rocks in the near-contact subthrust zone of the Patrakovsky thrust; boundaries of the Upper Artinskian organic buildups ( 4 , 5 ): 4 — deepwater slopes, 5 — internal atoll lakes; 6 — water mouth; 7 — surface plan of borehole; 8 — bottomhole; 9 — structures: 1 — North Kur’insky, 3 — Lun’vozhlal’sky, 6 — Rossokhinsky (allochthon, autochthon), 8 — Pachginsky (allochthon, autochthon), 12 — Kur’insky, 13 — Annel’sky, 21 — Patrakovsky

Скв. Курьинская

Скв. Курьинская-2IllСкв. Курьинская-7

_ •йц_*П1‘1П1 . ур

Скв. Курьинская-3 Скв. Курьинская-4

Скв. Курьинская-5

Скв. Курьинская-6

4 ! Ш I I 1

Курьинская-14 / '

Скв. П

Скв. Патраковская-32

Патраковская-3. Скв. Патраковская-15

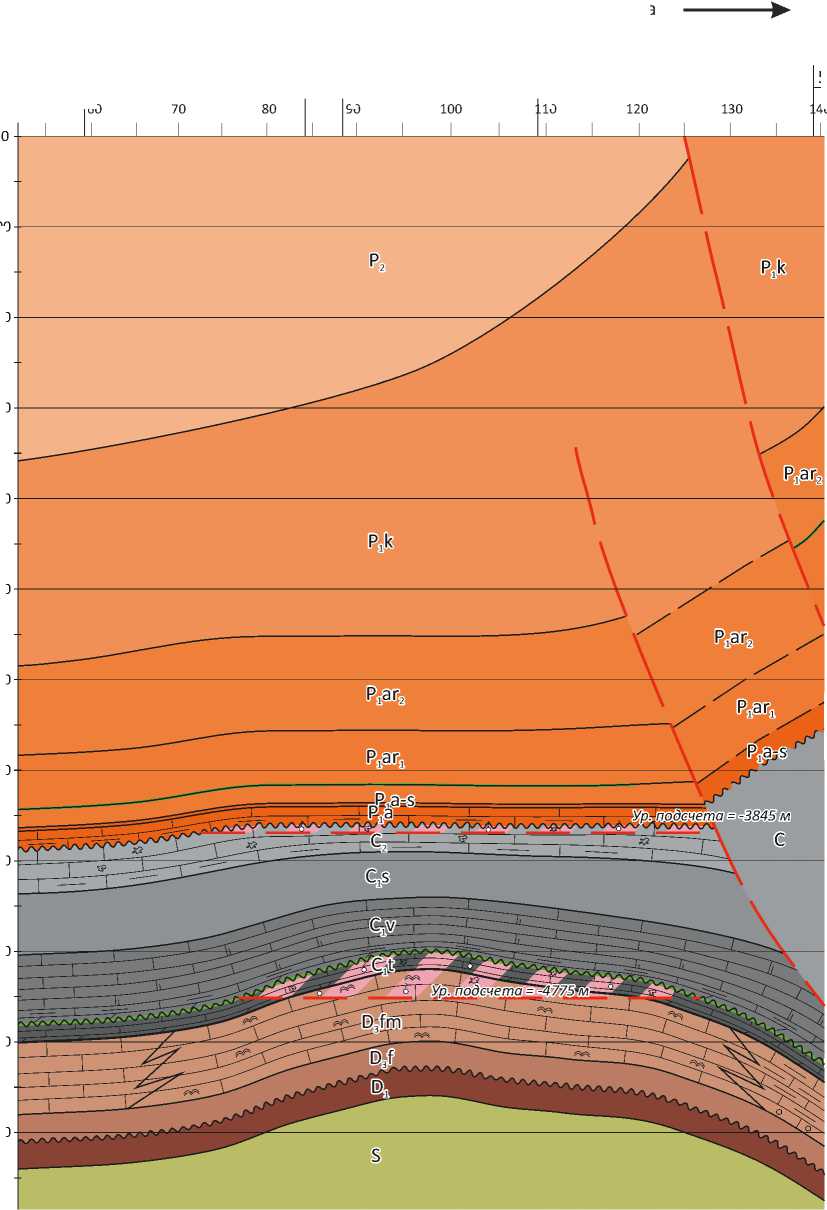

Рис. 9. Геологический разрез по линии с/п 809-01, Курьинское месторождение (Данилов В.Н., 2018)

Fig. 9. Geological cross-section along 809-01 Line, Kur’insky field (Danilov V.N., 2018)

-1000

-2000

-3000

С 2

776,5

СУХО”

Qг

Qг м3/сут тыс.

тыс. м3

Ik

Pa

1662,7

Рar z

2019,6

Ia

Ia

II t

= 3

3/сут

C 3

С 3

C 2

Qг = 14,2 тыс. м3/сут

Qм.в. = 150 м3/сут

r

Р 2

Рк

1810,2

Р 1 a+s+ar 1

Масштаб гор. 1:50 000

верт. 1:20 000

Скв. 2 Скв. 31

|

З |

Скв. 3 |

Скв. 739(184,8)Скв. 10 |

Скв. 4 |

Скв. 7 |

Скв. 539 В |

|

|

(180,1) |

(167,1) (190,2) |

(178,2) |

(184,1) |

|||

|

------ |

_____А___ |

L |

ЖА__ |

л |

-------Л- |

|

Абс. отметка, м палеограбена [16]. Уральский орогенез, сформировавший высокоамплитудную Вуктыльскую ловушку, стал также механизмом для ее «инъекционного» заполнения генерированными в палеограбене УВ. По всей видимости, по такому же сценарию сформированы и газовые месторождения Интинской складчато-чешуйчатой зоны, где в ряде скважин на уровне газоводяного контакта были получены признаки нефтенасыщения и даже незначительные притоки нефти. Отсутствие мощного очага генерации УВ, как в случае с Вуктыльским месторождением, не привело к накоплению значительных запасов, а исходное ОВ сапропелевого типа из карбонатных отложений явилось источником кислых компонентов в составе природного газа [17].

Собственно продуктивный резервуар в пределах Интинской складчато-чешуйчатой зоны имеет строение, подобное Вуктыльскому месторождению, отличаясь меньшими масштабами и более широким развитием трещинных коллекторов, не только традиционно в нижнепермской, но и в каменноугольной части разреза. Для обоих месторождений эта ситуация типична в большей степени для аллохтонной части разреза.

На Вуктыльском месторождении в результате тематических работ, проведенных специалистами филиала ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в Ухте совместно со специалистами ТП НИЦ, на основе анализа материалов ГИС, керна более чем из 20 скважин и материалов сейсморазведки 3D (в пакете Stratimagic), были выде-

Рис. 10. Геолого-статистический разрез нижнепермско-каменноугольной залежи Вуктыльского нефтегазоконденсатного месторождения (Данилов В.Н., 2019)

Fig. 10. Vertical proportion curve of the Lower Permian-Carboniferous accumulation of the Vuktyl’sky oil and gas condensate field (Danilov V.N., 2019)

Pa

76,9

176,3

205,2

312,6

Ps I

C al+mh+vn

Ps II

P 1 Ar 1 I

412,5

528,5

595,8

683,8

C 1 s 2

C 1 s 1

Cb

241,1

Cm

1 — коллектор; 2 — неколлектор

1 — reservoir; 2 — non-reservoir

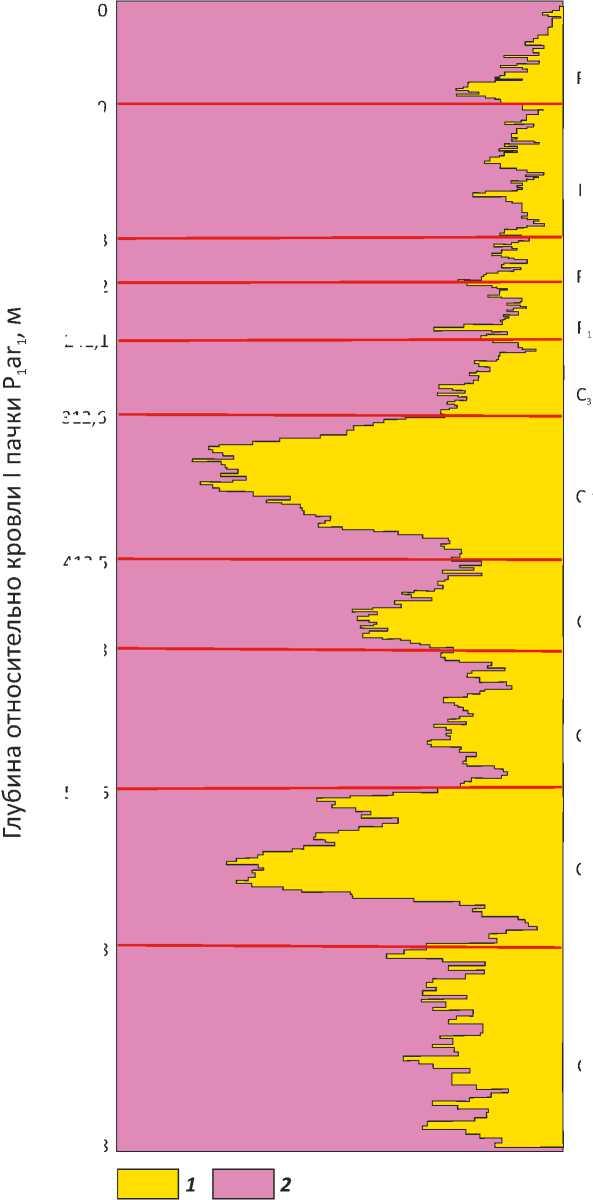

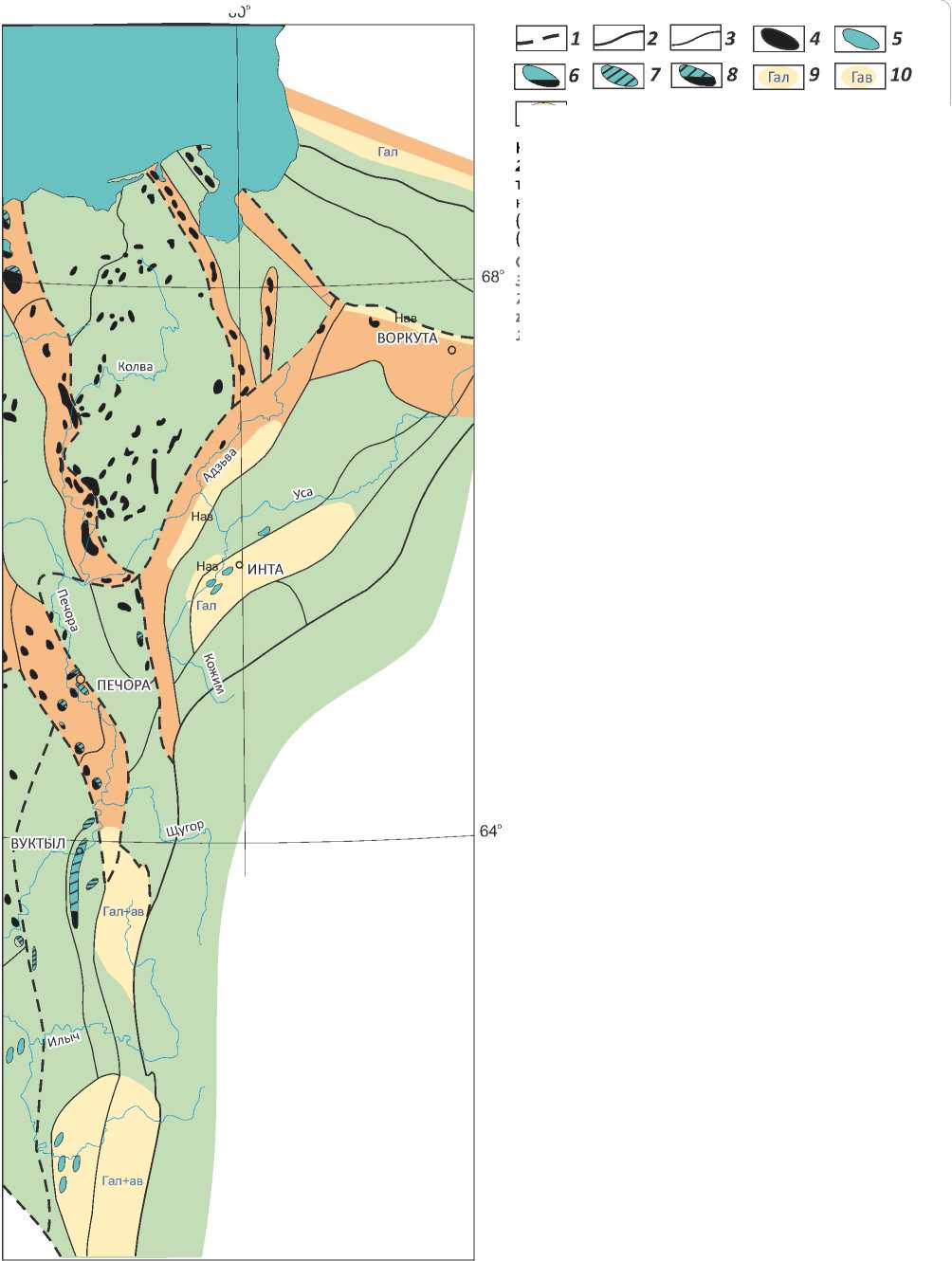

Рис. 11. Схематическая карта перспектив нефтегазоносности надвиговых зон (Данилов В.Н., 2020)

Fig. 11. Schematic map of thrust zones hydrocarbon potential (Danilov V.N., 2020)

Нав у 11

Нефтегазогеологические границы ( 1 – 3 ): 1 — бассейнов, 2 — областей, 3 — районов; месторождения ( 4 – 8 ): 4 —нефтяные, 5 — газовые, 6 — газонефтяные, 7 — газоконденсатные, 8 — нефтегазоконденсатные; перспективные зоны ( 9 – 11 ): 9 — газ (аллохтон); 10 — газ (автохтон); 11 — нефть (автохтон)

Geopetroleum boundaries ( 1 – 3 ): 1 — basins, 2 — areas, 3 — regions; fields ( 4 – 8 ): 4 — oil, 5 — gas, 6 — gas-oil, 7 — gas condensate, 8 — oil and gas condensate; promising zones ( 9 – 11 ): 9 — gas (allochthon); 10 — gas (autochthon); 11 — oil (autochthon)

Табл. 2. Результаты испытания отложений автохтона Интинской складчато-надвиговой зоны

Tab. 2. Test results of autochthon deposits of Intinsky fold-thrust zone

|

Скважина |

Горизонт |

Интервал, м |

Результат |

Плотность нефти, г/см3 |

|

Кожимская-1 |

Р1ar + a + s |

3088–3370 |

Открытый ствол. Снижение уровня. Соляно-кислотная обработка. Qн = 3,6 м3/сут; Qг = 15–20 тыс. м3/сут |

0,7842 |

|

Интинская-17 |

P 1 ar |

3616–3544 |

Колонна. Кумулятивный перфоратор ПКС-105, 1080 отв. Соляно-кислотная обработка. Qн = 0,5 м3/сут по подъему уровня |

0,816 |

|

Интинская-24 |

P 1 ar |

3225–3321,6 |

Испытание пласта. Qн = 7,9 м3/сут |

0,87 |

Список литературы Надвигообразование и нефтегазоносность Предуральского краевого прогиба

- Шаблинская Н.В. Разломная тектоника Западно-Сибирской и Тимано-Печорской плит и вопросы нефтегазоносности палеозоя. -Л.: Недра, 1982.- 155 с.

- Запорожцева И.В. Блоковая структура земной коры как основа нефтегазогеологического районирования Европейского северо-востока СССР // Тектоника Европейского севера СССР. Тр. Ин-та геологии Коми фил. АН СССР. - Вып. 55. - Сыктывкар, 1986. - С. 3-13.

- Дедеев В.А., Аминов Л.З., Гецен В.Г., Запорожцева И.В., Малышев Н.А., Рыжов И.Н., Соенко В.Л., Тимонин Н.И., Удовиченко Л.А., Юдин В.В. Тектонические критерии прогноза нефтегазоносности Печорской плиты. - Л.: Наука, 1986. - 217 с.

- Малышев Н.А. Разломы Европейского северо-востока СССР в связи с нефтегазоносностью. - Л.: Наука, 1986. - 112 с.

- Данилов В.Н. Влияние разломной тектоники на нефтегазоносность осадочных бассейнов// Материалы юбилейной научно-практической конференции, посвященной 75-летию ТП НИЦ.- Ухта, 2013.- C. 36-42.

- Дедеев В.А., Аминов Л.З., Беляева Н.В., Чермных В.А. Циклы седиментогенеза и нефтегазоносные комплексы Печорского бассейна// Нефтегазоносные комплексы Печорской синеклизы. Тр. Ин-та геологии Коми фил. АН СССР. - Вып. 35.- Сыктывкар, 1981.- С. 3-27.

- Прищепа О.М., Богацкий В.И., Макаревич В.Н., Чумакова О.В., Никонов Н.И., Куранов А.В., Богданов М.М. Новые представления о тектоническом и нефтегазогеологическом районировании Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции [Электронный ресурс] // Нефтегазовая геология. Теория и практика. - 2011. - Т. 6. - № 4. - Режим доступа: http://www.ngtp.ru/rub/4/40_2011.pdf (дата обращения: 19.08.2020).

- Данилов В.Н. Гряда Чернышева: геологическое строение и нефтегазоносность. - СПб.: ООО «Реноме», 2017. - 288 с.

- Щусь Т.К., МоскалюкЗ.В. Особенности тектонического строения Варандей-Адзьвинской структурной зоны и перспективы ее нефтегазоносности // Геотектоника Европейского Северо-Востока СССР: Тр. X Геол. конф. Коми АССР. - Сыктывкар, 1988. - С. 109-112.

- Данилов В.Н. Особенности парагенеза нефтегазоносности и надвиговой тектоники на конвергентных стадиях развития осадочных бассейнов // Геология и минеральные ресурсы Европейского Северо-Востока России: матер. XIV Геол. съезда республики Коми. - Сыктывкар, 2004. - С. 109-111.

- Юдин В.В. Послойные срывы в чехле востока Печорской плиты — возможный объект поиска углеводородов// Печорский нефтегазоносный бассейн. Тр. Ин-та геол. Коми фил. АН СССР. - Вып. 52. - Сыктывкар, 1985. - С. 38-45.

- Соборнов К.О., Пильник Л.Ф. Гряда Чернышева — фронт вдвиговой пластины?// ДАН СССР.- 1991. - Т. 317. - № 2.- С. 430-433.

- Камалетдинов М.А., Казанцев Ю.В., Казанцева Т.Т. Происхождение складчатости. - М.: Наука, 1981. - 136 с.

- Прищепа О.М., Отмас А.А., Куранов А.В. Состояние и перспективы ресурсной базы углеводородов в Тимано-Печорском регионе // Геология нефти и газа. - 2012. - № 5. - С. 75-80.

- Теплов Е.Л., Костыгова П.К., Ларионова З.В. и др. Природные резервуары нефтегазоносных комплексов Тимано-Печорской провинции. - СПб: ООО «Реноме», 2011. - 286 с.

- Данилов В.Н., Кочкина Ю.В. К вопросу о формировании Вуктыльского НГКМ// Научно-технический сборник вести газовой науки. - 2018. - Т. 35. - №3. - С. 144-156.

- Данилевский С.А., СкляроваЗ.П., Трифачев Ю.М. Геофлюидальные системы Тимано-Печорской провинции. - Ухта, 2003. - 298 с.

- Данилов В.Н., Иванов В.В. Технико-экономические расчеты целесообразности проведения глубокого бурения на поднадвиговые отложения Вуктыльского нефтегазоконденсатного месторождения (по состоянию на 01.04.2010 г.)// Материалы XV Координационного геологического совещания. - М., 2010. - С. 255-262.

- Данилов В.Н., Кочкина Ю.В., Антоновская Т.В. Газовые и газоконденсатные месторождения Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна. - СПб: ООО «Реноме», 2018. - 262 с.