Наглядно-графическая деятельность как средство достижения метапредметных результатов при обучении физике в школе

Автор: Лунегова Виктория Валерьевна

Рубрика: Вопросы общего образования

Статья в выпуске: 1 т.10, 2018 года.

Бесплатный доступ

Данная статья является попыткой решить проблему достижения метапредметных результатов с помощью наглядно-графической деятельности. Нами дано определение наглядно-графической деятельности, описаны виды наглядно-графической деятельности в зависимости от специфики взаимодействия с графическими объектами. Проведено педагогическое исследование, анализ результатов которого позволил убедиться, что систематическое целенаправленное и осознанное использование учащимися наглядно-графического материала повышает эффективность обучения физике. Предмет статьи: наглядно-графическая деятельность учащихся на уроках физики и достижение с ее помощью метапредметных результатов. Цель статьи: обоснование методики формирования наглядно-графических умений учащихся в процессе обучения физике и отражение результатов проведенного исследования. Научная новизна статьи состоит в том, что выделены виды наглядно-графической деятельности и описаны дидактические функции. Определены наглядно-графические умения, развиваемые в работе с наглядно-графическим материалом. Практическая значимость результатов статьи заключается в том, что ее выводы и рекомендации способствуют совершенствованию процесса обучения физике учащихся основной школы. Они представлены: - в таблице результатов педагогического эксперимента по апробации методики формирования наглядно-графических умений; - в комплексе заданий с использованием наглядно-графического материала.

Метапредметность, метапредметные результаты, визуальное мышление, наглядно-графическая деятельность

Короткий адрес: https://sciup.org/147157944

IDR: 147157944 | УДК: 371.315 | DOI: 10.14529/ped180107

Текст научной статьи Наглядно-графическая деятельность как средство достижения метапредметных результатов при обучении физике в школе

В условиях обновления системы образования, продиктованного требованиями современного общества, происходит формирование новой образовательной модели, осуществляется переход от знаниевой к деятельностной основе обучения, основной составляющей которой являются общеучебные умения и навыки. Общеучебные умения и навыки как важнейшее звено учебно-познавательной деятельности предполагают способность формировать учебную задачу; проектировать, контролировать и проводить анализ ее выполнения; умения, направленные на работу с информацией по её структурированию, анализу, сравнению, обобщению и т. д. Эти способы действий, применимые как в образовательном процессе, так и при разрешении реальных жизненных ситуаций, формируются не в пределах одного предмета, а осваиваются учащимися на основе нескольких или всех учебных предметов и относятся к метапред-метным результатам обучения. В новом Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) уделено большое внимание метапредметным результатам, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия, универсальные учебные действия (УУД), способность их использования в познавательной и социальной практике [15, 16]. На данный момент необходимое методическое и дидактическое обеспечение по этой проблеме получило начальное общее образование. Для основного и полного общего образования ощущается недостаток методик развития УУД.

Необходимость использования различного рода наглядности в процессе обучения - неоспоримый факт, ее положительное влияние неоднократно проверено довольно продолжительным педагогическим опытом человечества от теоретических представлений Я.А. Комен-ского до современных виртуальных компьютерных программ [1]. Наглядность - принцип, который устанавливает, какие должны быть отношения, появляющиеся в процессе познания между человеком и окружающим его миром. Не так давно, в связи с ростом роли теоретических знаний в педагогике и появлением большого количества передовых и новаторских подходов к обучению, вопросы о роли наглядности в процессе обучения стали более чем актуальными.

Многими исследователями доказано, что чем более абстрактна информация, которую необходимо усвоить, тем больше требуется опоры на наглядные формы ее отображения. Поэтому легко можно объяснить интерес преподавателей естественнонаучных дисциплин к использованию таблиц, диаграмм, схем и других приёмов наглядного представления информации [5, 12].

Рассмотрим, что же такое нагляднографическая деятельность и какие определения даются в различных источниках.

А.Н. Леонтьев характеризует деятельность следующим образом [6]:

-

• деятельность субъекта является тем содержательным процессом, в котором осуществляются реальные связи субъекта с предметным миром и который опосредует связи между объектом и воздействующим на него субъектом;

-

• деятельность человека включена в систему общественных отношений и условий; основной характеристикой деятельности является ее предметность;

-

• деятельность определяется предметом, подчиняется, уподобляется ему;

-

• деятельность - это процесс взаимодействия живого существа с окружающим миром, позволяющий удовлетворять жизненно необходимые потребности;

-

• деятельность - это активный, целенаправленный процесс (принцип активности деятельности);

-

• действия человека предметны; они реализуют социальные цели (принцип предметности человеческой деятельности и принцип ее социальной обусловленности).

Предметом деятельности можно считать ее действительный мотив. Он может быть и вещественным, и идеальным, данным в восприятии, и существующим только в воображении, в мысли. Главное, что за этим всегда стоит потребность.

Итак, понятие деятельности необходимо связать с понятием мотива. Деятельности без мотива не бывает; «немотивированная» деятельность - это деятельность не лишенная мотива, а деятельность с субъективно и объективно скрытым мотивом.

Основными «составляющими» отдельных человеческих деятельностей являются осуществляющие их действия. Действием мы называем процесс, подчиненный сознательной цели. Подобно тому, как понятие мотива соотносится с понятием деятельности, понятие цели соотносится с понятием действия.

Русский педагог К.Д. Ушинский указывал, что наглядность отвечает психологическим особенностям детей, мыслящих «формами, звуками, красками, ощущениями» [14]. Наглядное обучение, по словам К.Д. Ушинского, «строится не на отвлеченных представлениях и словах, а на конкретных образах, непосредственно воспринятых ребенком». Наглядность обогащает круг представлений ребенка, делает обучение более доступным, конкретным и интересным, развивает наблюдательность и мышление.

Графический (графическая, графическое) -выраженный посредством чертежа (спец.) [13].

Можно заключить следующее, что наглядно-графическая деятельность - это деятельность, направленная на познание внешнего мира и выражение информации о нем с помощью графического образа, легко воспринимаемого зрительно или логически.

В зависимости от специфики взаимодействия с графическими объектами можно выделить два вида наглядно-графической деятельности:

-

1. Создание графических объектов.

-

2. Анализ графической информации.

Работа с наглядно-графическим материалом при обучении физике, по своей сути, подразумевает не только включение в учебный процесс, в содержание изучаемого материала необходимого количества иллюстрированных задач, фотографий явлений, протекающих в природе, но и формирование у школьников необходимых наглядно-графических умений. Не менее важную роль играют рисунки и схематические изображения, создаваемые самим учеником. Они позволяют ему моделировать изучаемые объекты, выделять в них наиболее значимые стороны. Наглядно-графической деятельностью школьников при изучении физики будем считать как их самостоятельную работу с готовыми изображениями, так и создание графических образов.

Наглядно-графическая деятельность – превосходный инструмент для формирования метапредметных достижений обучающихся [17]. Выделение и усиление роли метапред-метного содержания в образовательном процессе для придания ему большей методологической и общекультурной направленности является яркой приметой инновационных поисков как в мировом, так и в отечественном образовательном пространстве [11]. Понятие метапредметности вошло в последнюю версию Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). Одним из приоритетных направлений современного образования является достижение метапредметных результатов [3, 9]. Метапредметные результаты – результаты, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории [15]. Метапредметные образовательные результаты учеников теперь предлагается обеспечивать, проверять и оценивать каждому учителю, начиная с начальной школы. Но как это делать? Стандарты никаких рекомендаций не дают. В связи с этим считаем целесообразным рассмотреть наглядно-графическую деятельность на уроках физики как одно из средств формирования метапредметных результатов.

Рассмотрим некоторые дидактические функции наглядно-графической деятельности:

-

1) развитие визуального мышления;

-

2) осознание связи между понятиями;

-

3) визуализация мысли;

-

4) перенос знаний из одной предметной области в другую.

Особую роль в формировании мышления ребенка играет образное восприятие [7, 8]. Почему же мы отводим такую роль нагляднографическому материалу при достижении ме-тапредметных результатов? Нами разработана методика формирования наглядно-графических умений на уроках физики, опирающаяся на работы психологов. Ее эффективность проверена в ходе обучения физике. Психологами установлено, что визуальное мышление – это высшая ступень развития мышления ребенка. Так, среди младших школьников всего лишь 10 % визуалов, а среди старшеклассников – 19 % [10]. Применение нашей методики помогает «ускорить» этот переход, облегчая тем самым учебный процесс у школьников. Наглядно-графическую деятельность можно отнести к одному из способов формирования визуального мышления.

Основную функцию визуального мышления психологи усматривают в его способности упорядочивать значения образов. Американский психолог Арнхейм полагает, что никакую информацию о предмете не удастся непосредственно передать наблюдателю, пока этот предмет не будет представлен в структурно ясной форме.

Визуальное мышление имеет синтетический характер: оно появляется на основе вербального мышления, но теряет свой вербализованный характер при соединении с трансформированным чувственным материалом. Визуальное мышление – разновидность рационального отражения существенных связей и отношений вещей. Оно возможно на основе пространственно структурированных наглядных схем, а не на основе слов естественного языка. Оно осуществляет связь между абстрактным мышлением и практикой и ему присуща независимость от материальных объектов [2, 4].

В отличие от вербального, визуальное мышление имеет явно выраженный наглядный характер. Но наглядность приобретает различные качества в зависимости от соотношения в ней чувственного и рационального. Наглядность не сводима ни к обычной чувственности, ни к непосредственному восприятию вещей, так как наглядно можно представить не воспринимаемые обычно объекты, например, элементарные частицы и атомы [4].

Работа с наглядно-графическим материалом требует развития ряда наглядно-графических умений.

Наглядно-графические умения при работе с изображениями объектов

-

1. Опознание объекта.

-

2. Выделение внешних признаков объекта.

-

3. Формулирование свойств объекта, пе-

- редаваемых через совокупность данных признаков.

Наглядно-графические умения при работе с изображениями явлений

-

1. Выделение объектов, с которыми происходят изменения.

-

2. Определение характера взаимодействия и изменения, происходящих с объектами.

-

3. Опознание явления, которое передается в изображении.

-

4. Выделение закономерностей этого явления, описываемых с помощью изображения.

Таким образом, формируемые умения являются универсальным средством для формирования метапредметных результатов.

В ходе нашего исследования был проведен педагогический эксперимент. В экспериментальной группе в процесс обучения вводились задания с использованием нагляднографического материала на основе специально разработанных методических рекомендаций. Задания в контрольной группе проводились обычно. На каждом этапе урока применялся наглядно-графический материал. В связи с этим можно выделить несколько приемов представления наглядно-графического материала в зависимости от дидактической цели :

-

• наглядный образ-задача (рисунок, задающий условие задачи);

-

• поясняющий наглядный образ (рисунок, выполняемый непосредственно при решении задачи или выполнении лабораторной работы, эксперимента);

-

• наглядный образ-ошибка, т. е. наглядный образ, содержащий неверные элементы;

-

• «лишний» наглядный образ, т. е. иллюстрация в группе, не подходящая к другим по какому-либо признаку;

-

• «составь вопрос», т. е. наглядный образ, по которому нужно составить условие задачи и решить ее;

-

• наглядный образ для объяснения нового материала (выполняющийся по ходу объяснения).

Приведем примеры:

-

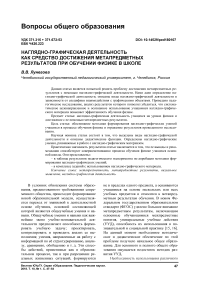

1. Для закрепления материала 7 класса по теме «Сила упругости. Закон Гука» давалось задание с использованием наглядно-графического материала (рисунок-ошибка). Имеется недеформированная пружина. Затем пружину сжали. Выберите из предложенных рисунков тот, на котором верно изображены направление силы упругости и точка ее приложения.

-

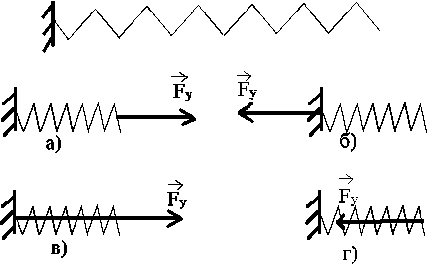

2. Для закрепления нового материала 7 класса по теме «Рычаг. Правило равновесия рычага» давалось задание, также содержащее ошибку. Из предложенных рисунков нужно было выбрать верный и описать ошибки, допущенные в остальных вариантах (рис. 2).

Опишите ошибки, допущенные в других вариантах ответа (рис. 1).

Рис. 1. Применение рисунка-ошибки по теме «Сила упругости. Закон Гука»

Рис. 2. Применение рисунка-ошибки по теме «Рычаг. Правило равновесия рычага»

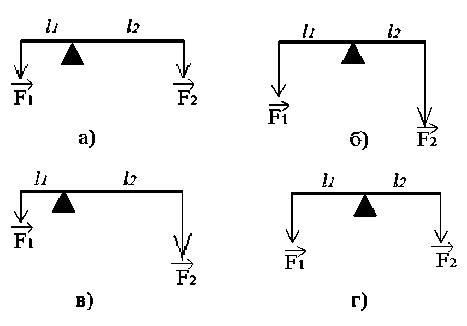

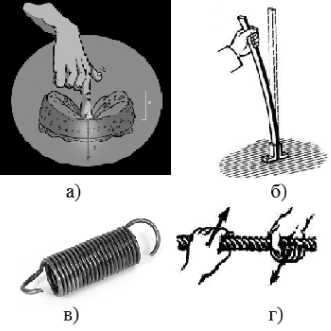

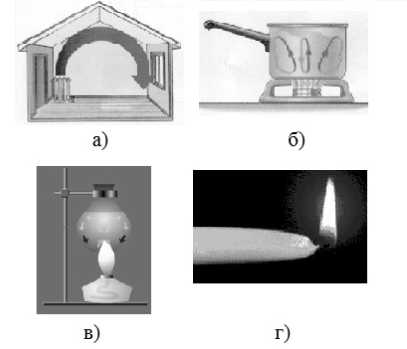

Для закрепления нового материала давались задания, содержащие группу рисунков, из которых один был лишним. Учащимся требовалось определить общий признак группы и на основании этого исключить лишнее (рис. 3, 4).

Очень часто задачу можно успешно решить, изобразив ее графически, даже если это не требуется по условию. Прорисовывание отдельных элементов задачи помогает глубже вникнуть в суть описываемого явления или процесса.

Во время проведения педагогического эксперимента на уроках физики мы стремились научить детей пользоваться нагляднографическим материалом и выполнять необходимые рисунки, схемы и графики по мере

Рис. 3. Пример использования группы рисунков по теме «Деформация»

Рис. 4. Пример использования группы рисунков по теме «Виды теплопередачи»

Рис. 5. Применение поясняющего рисунка при решении задачи по теме «Парообразование»

необходимости. На рис. 5 приведен пример выполнения поясняющего рисунка к задаче, которая не требует графического решения:

Какое количество теплоты необходимо, чтобы 2 кг льда при температуре -10 °С обратить в пар при 100 °С?

Таким образом, ценность наглядно-графической деятельности как приема обучения состоит в том, что она облегчает усвоение учебного материала, активизирует мысль учащихся, побуждает ее к поискам, наводит на предположения и догадки, правильность которых проверяется специальным исследованием или опытом.

Об эффективности экспериментальной методики мы судили по нескольким показателям:

-

1. Сравнение конечных результатов контрольных и экспериментальных групп по уровням сформированности наглядно-графических умений, полноте сформированности знаний по физике, изменению репрезентативной модальности и способности к восприятию графической информации.

-

2. Динамика развития у учащихся экспериментальной группы уровня сформирован-ности наглядно-графических умений, полноты сформированности знаний по физике, изменения репрезентативной модальности и способности к восприятию графической информации.

Результаты, которых нам удалось достичь, представлены в таблице.

Разработанная нами методика работы с наглядно-графическим материалом на уроках физики в средней школе основана на использовании наглядно-графической деятельности как основного метода при организации обучения. Констатирующий эксперимент показал недостаточный уровень сформированности у обучаемых универсальных учебных действий -познавательных и регулятивных. Одной из причин этого является разобщенность наглядно-графических умений, формируемых на разных учебных предметах. Наглядно-графическая деятельность позволяет научить и закрепить навыки целеполагания, составления плана действий по решению проблемы, прогнозирования, оценки результата. Развитие познавательных: общеучебных (самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; структурирование знаний; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности зависимости от цели; постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера) и логических УУД (анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез, подведение под понятие, выведение следствий;

Результаты педагогического эксперимента по апробации методики формирования наглядно-графических умений

|

№ |

Критерии |

Результаты |

Анализ результатов |

|

1 |

Изменение репрезентативной модальности |

Увеличение числа визуалов (на 36 %) |

Можно говорить о достижении следующих предметных, личностных и метапредметных результатов:

|

|

2 |

Способность к восприятию графической информации |

Число учащихся с высокой способностью увеличилось на 10 %, со средней - на 4 % |

|

|

3 |

Сформированность знаний в области физики (полнота знаний, прочность знаний) |

Уровень предметных знаний стабильно увеличивался (коэффициент прироста примерно 1,3) |

|

|

4 |

Владение нагляднографической деятельностью |

Уровень владения наглядно-графической деятельностью стабильно увеличивался (коэффициент прироста 1,29) |

установление причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование), с нашей точки зрения, в полной мере может обеспечить наглядно-графическая деятельность.

Поступил в редакцию 12 января 2018 г.

DOI: 10.14529/ped180107

Список литературы Наглядно-графическая деятельность как средство достижения метапредметных результатов при обучении физике в школе

- Баранова, О.А. Электронный образовательный ресурс «Прикладная физика в плакатах» как средство реализации принципа наглядности в учебном процессе/О.А. Баранова, И.В. Ильин, Г.С. Ханзадян, Д.А. Антонова//Вестник ПГГПУ. -2014. -№ 10. -С. 146-153.

- Горлицын, С.В. Роль визуального мышления в учебном процессе/С.В. Горлицын//Междунар. исследоват. журнал. -2014. -№ 1-4 (20). -С. 17-18.

- Даммер, М.Д. Метапредметное содержание учебного предмета/М.Д. Даммер//Вестник ЮУрГУ. Серия "Образование. Педагогические науки". -2014. -Т. 6, № 1. -С. 41-52.

- Жуковский, В.И. Визуальное мышление в структуре научного познания/В.И. Жуковский, Д.В. Пивоваров, Р.Ю. Рахматуллин. -Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1988. -178 с.

- Захаров, А.М. Психолого-дидактические условия эффективного использования проекции в учебном демонстрационном эксперименте/А.М. Захаров. -Челябинск: ИУМЦ, 2002. -167 с.

- Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность/А.Н. Леонтьев. -http://www. psylib.org.ua/books/leona01/index.htm.

- Менчинская, Н.А. Проблемы обучения, воспитания и психического развития ребенка: избранные психологические труды/Н.А. Менчинская.-М.: МОДЭК, 1998. -448 с.

- Менчинская, Н.А. Проблемы учения и умственного развития школьника: избранные психологические труды/Н.А. Менчинская -М.: Педагогика, 1989. -218.

- Недогреева, Н.Г. О метапредметной компетенции учащихся в условиях современного образования/Н.Г. Недогреева, И.С. Козлова//Вектор науки ТГУ. -2014. -№ 4 (30). -С. 259-262.

- Рыбина, Л. Развитие мозга ребенка/Л. Рыбина//Зеленый мир, № 5-6. -С. 14-16.

- Сыромятников, А.А. Развитие универсальных учебных действий старшеклассников на материале дисциплин естественнонаучного цикла/А.А. Сыромятников, Е.В. Кузнецова//Международный научный журнал «Инновационная наука». -2015. -№ 6. -С. 254-256.

- Скрипко, З.А. Использование образно-знаковой наглядности в процессе обучения физике в современной школе/З.А. Скрипко, А.С. Серебренникова, О.П. Седюкевич//Вестник ТГПУ. -2007. -№ 6 (69). -С. 100-104.

- Ушаков, Д.Н. Толковый словарь русского языка: в 4 т./под ред. Д.Н. Ушакова. -М.: Сов. энцикл.: ОГИЗ, 1935-1940.

- Ушинский, К.Д. Избранные труды: в 4 кн./К.Д. Ушинский. -М.: Дрофа, 2005. -639 с.

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. -http://standart.edu.ru/catalog. aspx?CatalogId=2588.

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования. -http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6408.

- Хуторской, А.В. Метапредметное содержание образования с позиций человекосообразности/А.В. Хуторской//Вестник Ин-та образования человека. -2012. -2 марта.