Нагреватель для систем активного вентилирования зерна

Автор: Алексеев Г.В., Юхник И.П., Бирченко А.А., Дерканосова А.А.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Рубрика: Технологии и средства механизации сельского хозяйства (технические науки)

Статья в выпуске: 3 (78), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены возможности исследования процесса изменения параметров воздуха для активного вентилирования сохраняемых в бункерах сыпучих продуктов питания, в частности зерна. Для такого изменения предложена конструкция нагревателя, управление которого осуществляется простым изменением напора подаваемого в бункер через перфорацию одной из стенок воздуха. Существенная сложность процессов тепломассообмена при хранении зерна и высокая затратность натурного эксперимента часто заставляют получать модели в числовой форме, например с помощью решения соответствующих дифференциальных уравнений. Такой путь является менее затратным при обеспечении высокого качество зерна, поскольку не предполагает конструирования и изготовления специальных экспериментальных установок и значительного количества сырья для многократного повторения опытов для получения достоверных результатов. Выявлено, что снижение сопротивления (R2=10 Ом) вызывает существенное повышение величины тока в цепи (i до 1000 Ма), а снижение этого сопротивления при уменьшении напора воздуха («расправление» нихромовой спирали) ведет к уменьшению величины тока. Полученные результаты по точности отличаются от результатов натурных экспериментальных исследований в вентилируемых хранилищах на 10-15%.

Сыпучие продукты, хранение зерна, качество зерна, вентилируемые хранилища

Короткий адрес: https://sciup.org/142228519

IDR: 142228519 | УДК: 631.171

Текст научной статьи Нагреватель для систем активного вентилирования зерна

По оценкам специалистов, продукты питания, приготовленные на основе сыпучего сырья, достигают в рационе современного человека около 60 %. Безусловное первенство среди них занимают хлебобулочные и другие мучные изделия. Это обстоятельство привлекает внимание практических работников и научных сотрудников как к проблемам совершенствования процессов хранения сыпучего сырья, например исключения его слеживаемости на стадии хранения, так и к проблемам повышения качества используемого пищевого продукта уменьшением его влажности, как следствия происходящих в нем биологических процессов. Для зерновых культур, например пшеницы, это приводит помимо проблем повышения урожайности к проблеме обеспечения высокого качества собранного и заложенного в бункеры зерна при его хранении. Усилия специалистов касаются также предупреждения нежелательного контакта с влажными агентами для устранения причин порчи урожая. Благодаря ряду исследований было установлено, что, хотя за время созревания уже собранного урожая заметного увеличения количества клейковины не происходит, значительно улучшается ее качество, она становится более эластичной и лучше растягивается. Современная практика решения указанных проблем свидетельствует о том, что условием лучшей сохранности урожая является использование зернохранилищ, обеспечивающих активную вентиляцию зерна.

Отрасли хлебопродуктов и производства кормов в нашей стране рассчитаны в основном на прием, обработку, переработку и хранение больших объемов зерна, которое прошло предварительную обработку в структурах, где оно производилось. Сейчас это затруднено в связи с практическим отсутствием в настоящее время специализированного оборудования в хозяйствах производителях. В силу сложившихся причин в настоящее время в этих хозяйствах проходят дополнительную подготовку к хранению менее 20 % убираемого урожая. Подобная ситуация приводит к недостаточно эффективному использованию мощностей зернохранилищ, сказывается на моральном и физическом износе оборудования. Поддержание его в рабочем состоянии из-за необоснованности затрат и стоимости дополнительной обработки зерна сказывается на цене конечного продукта, например хлеба.

Таким образом, совершенствование систем активного вентилирования зернохранилищ или их элементов является в настоящее время актуальной задачей.

Постановка задачи

Агрегаты подачи подогретого воздуха являются одними из наиболее ответственных узлов, входящих в общую систему активного вентилирования. Температура подаваемого воздуха в значительной мере определяет возможности подсушки зерна до необходимых кондиций и, следовательно, обеспечения его более полной сохранности. Одним из вариантов решения таких задач является дооснащение хранилищ дополнительными приспособлениями, позволяющими устранить имеющиеся трудности за счет удобного регулирования температуры подаваемого воздуха для обеспечения необходимых параметров сохранности зерна [1 - 3].

Обеспечение рациональных режимов такого воздействия воздуха на зерно часто связано с организацией каналов обратной связи для контроля температуры между вдуваемым и воздействующим на зерно воздухом. Большей частью подогрев воздуха осуществляется электронагревателями, обладающими определенной инерционностью и требующими иногда организации специальной АСУ. Основную проблему в построении таких управляющих систем представляет учет изменений, происходящих при включении и выключении питания, что рассматривается обычно в рамках подходов, используемых в теории переходных процессов.

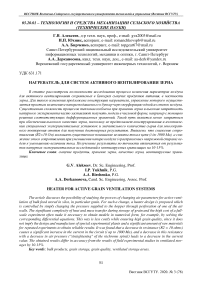

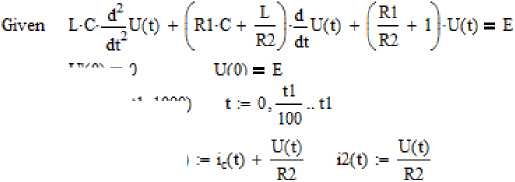

Given L C -^U(t) + RI C -U(t) + U(t) = E dt2 dt

Рисунок 1 – Изменение напряжения в цепи после размыкания контакта (уменьшение температуры воздуха)

Переходные процессы при управлении электрическими цепями описываются линейными неоднородными дифференциальными уравнениями. Как правило, составляется система уравнений по законам Кирхгофа для мгновенных значений токов и напряжений в цепи после включения или выключения источника тока. К этим уравнениям добавляются уравнения связи. Затем путем подстановки строятся дифференциальные уравнения.

Для решения поставленной задачи рассматривали цепь, содержащую: источник тока Е, катушку индуктивности 1; два сопротивления: R1 - постоянное, связанное с сопротивлением всех коммутирующих элементов, R2 – переменное, регулирующее температуру обогреваемого воздуха; конденсатор С; рубильник. На рисунке 1 представлены соответствующее уравнение для такой цепи в состоянии после отключения питания и фрагмент программы Mathcad для его решения.

Результаты моделирования и их обсуждение

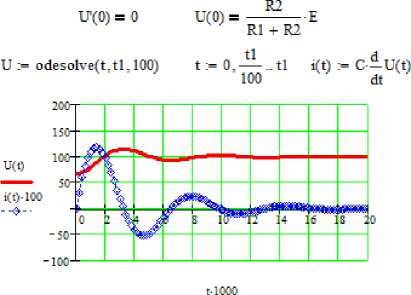

Принципиальная схема предлагаемого электронагревательного элемента со снятыми верхей и нижней крышками представлена на рисунке 2, на котором обозначены: 1 – наружная обечайка перфорированного корпуса, 2 – нихромовый проводник, 3 - внутренняя перфорированная обечайка, 4 – верхняя крышка с входным отверстием для продукта и 5 – два патрубка для входа воздуха, 6 - концы нихромового проводника для подключения к источнику тока.

Работает нагревательный элемент следующим образом. В начальный момент времени свободно расположенный нихромовый проводник 2 имеет определенное количество контактов нити между собой и начальное сопротивление, определяющее величину тока и выделяемую теплоту при подключении некоторого напряжения через концы 6. Эта теплота свободно распространяется через отверстия перфорированного корпуса 3 во внешнюю среду, заполненную продуктом. При подаче воздуха через патрубки для входа воздуха 5 за счет аэродинамического сопротивления нихромовый проводник упруго деформируется, обеспечивая большее количество контактов нити между собой, а следовательно, уменьшая общее сопротивление и повышая величину проходящего тока. Регулируя скорость подачи воздуха, можно регулировать величину тока в нихромовом проводнике и количество теплоты в выдуваемом через отверстия перфорации воздуха. Излишки подаваемого воздуха удаляются через отверстия верхней и нижней крышек 4.

Рисунок 2 – Электронагреватель для воздушной магистрали Установки активного вентилирования сыпучего пищевого сырья

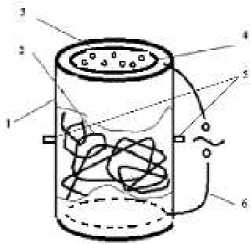

Работу данного нагревателя, например в общей сети электроснабжения ворошителя для активного вентилирования зерна, можно рассмотреть в рамках упомянутых выше подходов теории переходных процессов. Процесс уплотнения нихромовой спирали при увеличении давления подаваемого в корпус нагревателя с образованием новых контактов можно представить как выключение из общей сети некоторых элементов с уменьшением соответствующих сопротивлений, а следовательно, увеличением тока и выделения тепловой энергии. Такой принцип работы можно проиллюстрировать принципиальной схемой, приведенной на рисунке 3 [4 - 6].

Рисунок 3 – Принципиальная схема включения электронагревателя в сеть

В соответствии с теорией переходных процессов работу такой схемы подключения, под L и С можно подразумевать ранее сформированные цепочки контактов нихромовой проволоки, а под R1 - их сопротивление. Величины R2 и Н можно считать новыми характеристиками до и после появления нового контакта.

Анализ изменения характеристик в цепи можно оценить, записав и решив соответствующее дифференциальное уравнение (рис. 4), как и ранее, в пакете прикладных программ Mathcad [7, 8].

ЩО) = о

U := odesolve(t,tl,1000)

i^t) :- С —U(t) il(t)

dt

Рисунок 4 – Фрагмент расчетной программы изменения параметров цепи после замыкания контакта (увеличении температуры воздуха)

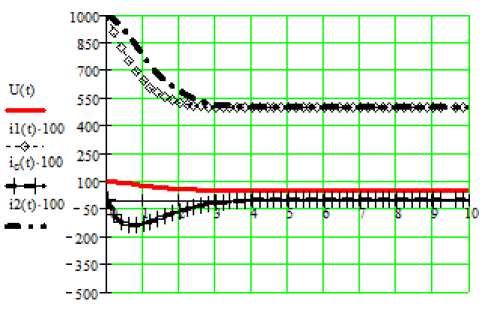

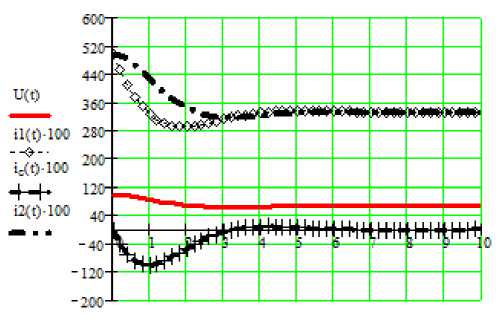

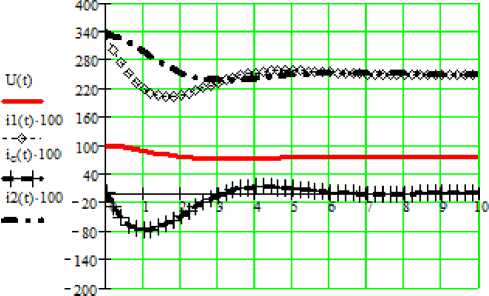

Моделируя работу электросети при включении нагревательного элемента изменением R2, получим следующие зависимости [9].

Рисунок 5 – Основные показатели цепи при R2=10 Ом

Рисунок 6 – Основные показатели цепи при R2=20 Ом

Рисунок 7 – Основные показатели цепи при R2=30 Ом

Сравнение полученных характеристик цепи выявляет существенные изменения величин протекающих токов, особенно в ближайшие 0,003 с, после чего эти характеристики стабилизируются на новых уровнях (рис. 5, 6, 7). При этом следует отметить, что повышение напора воздуха, приводящее к уплотнению нихромовой спирали и снижению сопротивления (R2=10 Ом), вызывает существенное повышение (рис. 5) величины тока в цепи (i до 1000 Ма). И, наоборот, снижение этого сопротивления при уменьшении напора воздуха («расправление» нихромовой спирали) ведет к уменьшению величины тока (рис. 7).

Заключение

Разработанный нагревательный элемент легко управляется изменением давления, подаваемого в его корпус воздуха. Изменение характеристик цепи свидетельствует о повышении эффективности используемой нити накаливания. Вместе с тем необходимо соблюдать меры по безопасности его работы в ближайшее время (примерно 0,003 с) после его включения. Включение нагревателя описанной конструкции, меняющей величину протекающих токов, свидетельствует о том, что поставленная задача регулирования количества тепла им достигается.

Список литературы Нагреватель для систем активного вентилирования зерна

- Пиляева О.В. Особенности сушки зерна в бункерах активного вентилирования // Материалы междунар. науч.-практ. конф. "Теоретические и практические аспекты развития научной мысли в современном мире". 2016. С.99-102.

- Алексеев Г.В., Егорова О.А., Леу А.Г. и др. Особенности сушки порошковых пищевых продуктов в псевдоожиженном режиме // Вестник Южно-Уральского гос. ун-та. 2017. Т. 5, № 4.

- Казимиров А.Н. Определение динамической размерности сушки зерна // Техника в сельском хозяйстве. 2002. № 4. С. 38.

- Алексеев Г.В., Дмитриченко М.И., Гончаров М.В. Ресурсосберегающие направления развития абразивной обработки пищевых материалов // Технико-технологические проблемы сервиса. 2013 № 4 (26). С. 57-61.

- Патент RU № 2406291 Бункер активного вентилирования зерна / Наумов М.А. (RU), Дёмин В.А. (RU), Лобанов В.И. (RU), Макарычев С.В. (RU), Лихачев М.В. (RU). Заяв. 21.07.2009; опубл. 20.12.2010. Бюл. № 35.

- Казимиров А.Н. Моделирование процесса активного вентилирования зерна // Вестник Челябинского агроинженерного ун-та. - 2001. Т. 34. - С. 35-38.

- Кечкин И.А., Разворотнев А.С., Гавриченков Ю.Д. Режимы хранения и вентилирования зерна пшеницы в металлических силосах большой вместимости // Хлебопродукты. 2017. № 11. С. 58.

- Алексеев Г.В., Мосина Н.А. Абразивная обработка картофеля и овощей с дискретным энергоподводом: монография. Саратов, 2013.

- Зейрук В.Н., Мальцев С.В., Васильева С.В. и др. Современные производственные факторы, определяющие биологическую и экономическую эффективность хранения картофеля // Хранение и переработка сельхозсырья. 2019. № 3. С. 20-28.