Находка кирпича с надписью на арабском языке с территории городища Хаджи-Тархан

Автор: Юдин Никита Игоревич, Соловьев Дамир Сергеевич

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Публикации

Статья в выпуске: 1 т.21, 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья представляет собой публикацию находки глиняного обожженого кирпича, сделанную в первой половине XX в., на территории, в настоящее время отождествляемой с частью золотоордынского городища Хаджи-Тархан и сейчас находящуюся на хранении в фондах Астраханского музея-заповедника. Причина попадания находки в музей связана с активным намеренным разрушением городища, начавшимся еще с конца XVI века. Последнее подтверждается историческими источниками. Специфическая черта кирпича - надпись на арабском языке удовлетворительной сохранности, которую удалось прочитать и перевести. Характерная особенность надписи - нанесение букв без соблюдения норм каллиграфии, по слегка подсохшей глине, либо вовсе после обжига. Состав надписи - три слова, одно из которых написано с переносом на следующую строку и образующих выражение, в настоящий момент не имеющее точных аналогий. Тем не менее предложенный перевод характеризует надпись, как одну из вариаций коранических формул, традиционно наносившихся на различные предметы быта (сосуды, подсвечники, пеналы и т. д.) еще с X в. н.э. Характер находки, являвшейся подъемным материалом, не позволяет связать ее с какой-либо постройкой на территории городища. Несмотря на это, было выдвинуто предположение о связи кирпича с надписью с остатками стены, отмеченной на плане городища Шареный Бугор, составленном в 1924 году. Описанная и переведенная надпись является новым для золотоордынской археологии эпиграфическим источником. Кроме того, это один их редких примеров, когда состав надписи удалось полностью восстановить и перевести.

Золотая орда, хаджи-тархан, шареный бугор, арабский язык, эпиграфика, кирпич

Короткий адрес: https://sciup.org/149140267

IDR: 149140267 | УДК: 902 | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2022.1.15

Текст научной статьи Находка кирпича с надписью на арабском языке с территории городища Хаджи-Тархан

ПУБЛИКАЦИИ

DOI:

Цитирование. Юдин Н. И., Соловьев Д. С., 2022. Находка кирпича с надписью на арабском языке с территории городища Хаджи-Тархан // Нижневолжский археологический вестник. Т. 21, № 1. С. 276–285. DOI:

Для золотоордынской археологии находки с надписями на том или ином языке – достаточно редкое явление. Вместе с тем подобные источники представляют собой важный пласт материальных свидетельств, характеризующих различные стороны жизни древнего населения.

Согласно письменным источникам, золотоордынский город Хаджи-Тархан известен с XIII в. и просуществовал достаточно долгое время. Несмотря на то что после нашествия Тимура в 1396 г. город пришел в упадок, свидетельства о его существовании и упоминания позволяют сделать вывод о жизни на этом месте вплоть до завоевания Астраханского ханства Иваном Грозным в 1556 году.

Хаджи-Тархан был крупным торговым городом на пути Восток – Запад и находился в левобережной части Волги чуть выше современной Астрахани. Остатки крупного поселения, располагавшегося на трех бэровских буграх, именуемых «Шареные» или «Жареные», были известны местному населению давно. Местоположение и контекст этого объекта дают возможность уверенно соотносить городище на Шареных (Жареных) буграх с золотоордынским городом Хаджи-Тархан [Егоров, 2009, с. 119].

Корпус эпиграфических источников, происходящих из Хаджи-Тархана, нельзя назвать насыщенным. Этому есть вполне очевидная причина – в течение многих десятилетий и даже веков, остатки города подвергались активному разрушению.

В 1588 г. царем Федором Иоановичем было «велено ломать мизгити и палаты в Золотой Орде и тем делати» Астрахань [Егоров, 1972, с. 73–92]. С этого момента начинается активное разрушение всех известных золотоордынских городищ, расположенных по течению выше Астрахани. Впоследствии полученные строительные материалы – кирпич, известь, камень, поливные изразцы – отправлялись к месту строительства Астраханского кремля речными судами. Не избежало этой участи и то, что осталось от городища Хаджи-Тархан. Разрушение золотоордынского города не ограничивалось добычей строительных материалов в виде организованных промыслов: сильно минерализованная почва культурного слоя дала возможность добывать там селитру, в результате чего на территории городища в начале XVIII в. возник селитрен-ный завод.

Вследствие постоянного разрушающего воздействия огромное количество археологических материалов располагалось на дневной поверхности и на участках обнажений культурного слоя. Это обстоятельство, а также близость к городу стали предпосылкой для активного изучения этого памятника в XIX– XX веках. Первыми исследователями городища Хаджи-Тархан стали члены Петровского общества исследователей Астраханского края. С 1884 г. члены общества К.Н. Малиновский, И.А. Житецкий, П.А. Русаков, С.С. Краснодубовский, С.К. Круковская, М.М. Образцов, М.И. Турпаев, П.М. Новиков,

И.В. Нешмонина, А.Г. Пушкарев предпринимают усилия по осмотру городища, сбору подъемного материала, проводят незначительные раскопки. Член Петровского общества И.А. Житецкий в июле 1884 г. проездом посетил городище «Шареный бугор», в настоящее время отождествляемый с Хаджи-Тарханом и оставил следующее описание: «Вблизи Калмыцкого Базара и селения Хохлацкого существует три бугра, объединенные общим названием – “Шареный” или “Жареный бугор”. Поверхность одного из бугров усеяна разной величины холмами и усыпана битой глиняной посудой, кусками изразцов и обожженных кирпичей – более чем на 2–3 версты в окружности» (в пересчете на современные меры длины это составляет 2 133,6–3 200,4 м. – Н. Ю., Д. С. ). При осмотре было отмечено, что некоторые особенности посуды, изразцов и кирпича в деталях напоминали находки, сделанные около г. Царева, где находились археологические останки столицы Золотой Орды» [Протокол № 4 ... , 1888, с. 47–49].

В 1893 г. на территории городища проводил археологические раскопки член Императорской археологической комиссии А.А. Спицын. Он сообщает, что «при ближайшем ознакомлении, “Жаренный Бугор” оказался местом какого-то золотоордынского города, сильно разрушенного рекой и основательным образом расхищенного ради добывания кирпича. В настоящем виде он представляет возвышение, сплошь покрытое беспорядочными кучами мусора. Городище большими пластами обваливается в воду... но остатки его, еще тянутся по берегу реки полосою до 70 сажен ширины. На всем этом пространстве среди множества осколков битой посуды, кирпича, кусков угля и обломков костей встречаются различные, характерные для золотоордынских городов вещи и монеты. Последних на бугре собрано свыше двухсот штук» [Отчет Име-раторской Археологической комиссии за 1893 год ... , 1895, с. 28–31, 77–82].

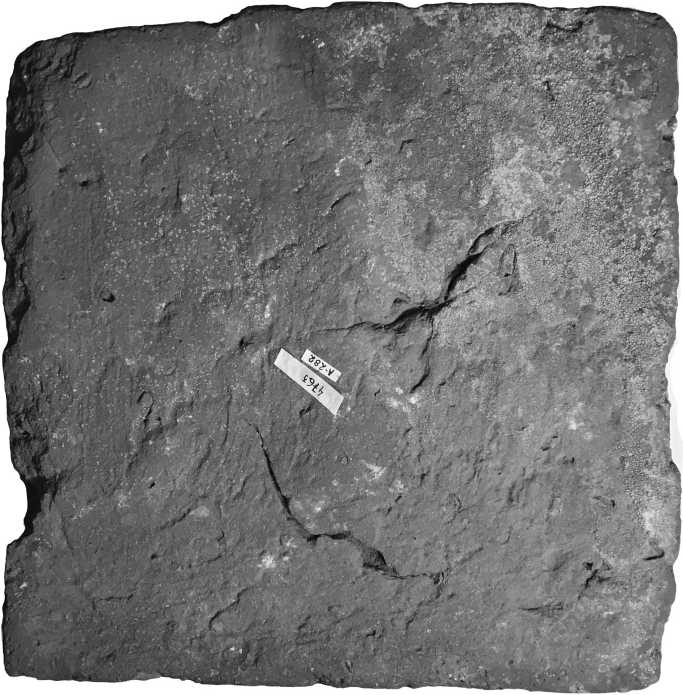

В начале XX в. в коллекцию Астраханского музея поступает обожженный кирпич квадратной формы с надписью. Об этом в книге поступлений сделана запись: «№ 4763 Сборы Новикова, Турпаева. Плинфа. Строительный материал. XIII–XV в., место находки – Шареный бугор, глина, размер 22 х 22» [Кни- га поступлений № 3 ... , № 4763]. Дата внесения записи в книгу поступления не сохранилась, но можно предположить, что данный кирпич был обнаружен в 1900 г. на Шареном бугре, где М.И. Турпаев и П.М. Новиков производили сбор подъемного материала [Гузей-ров, 2004, с. 12]. При постановке на государственный учет находке был присвоен индивидуальный номер А282, в государственном каталоге предмет обозначен как ГК 7676666.

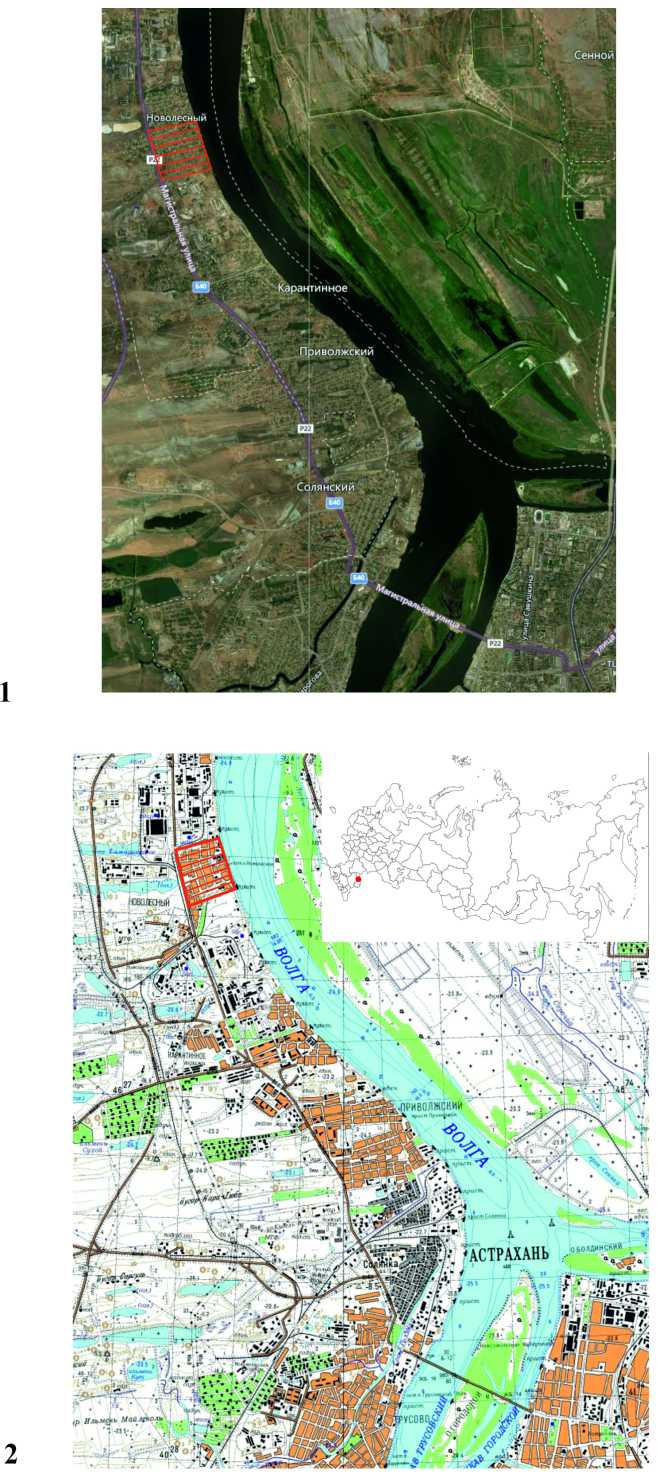

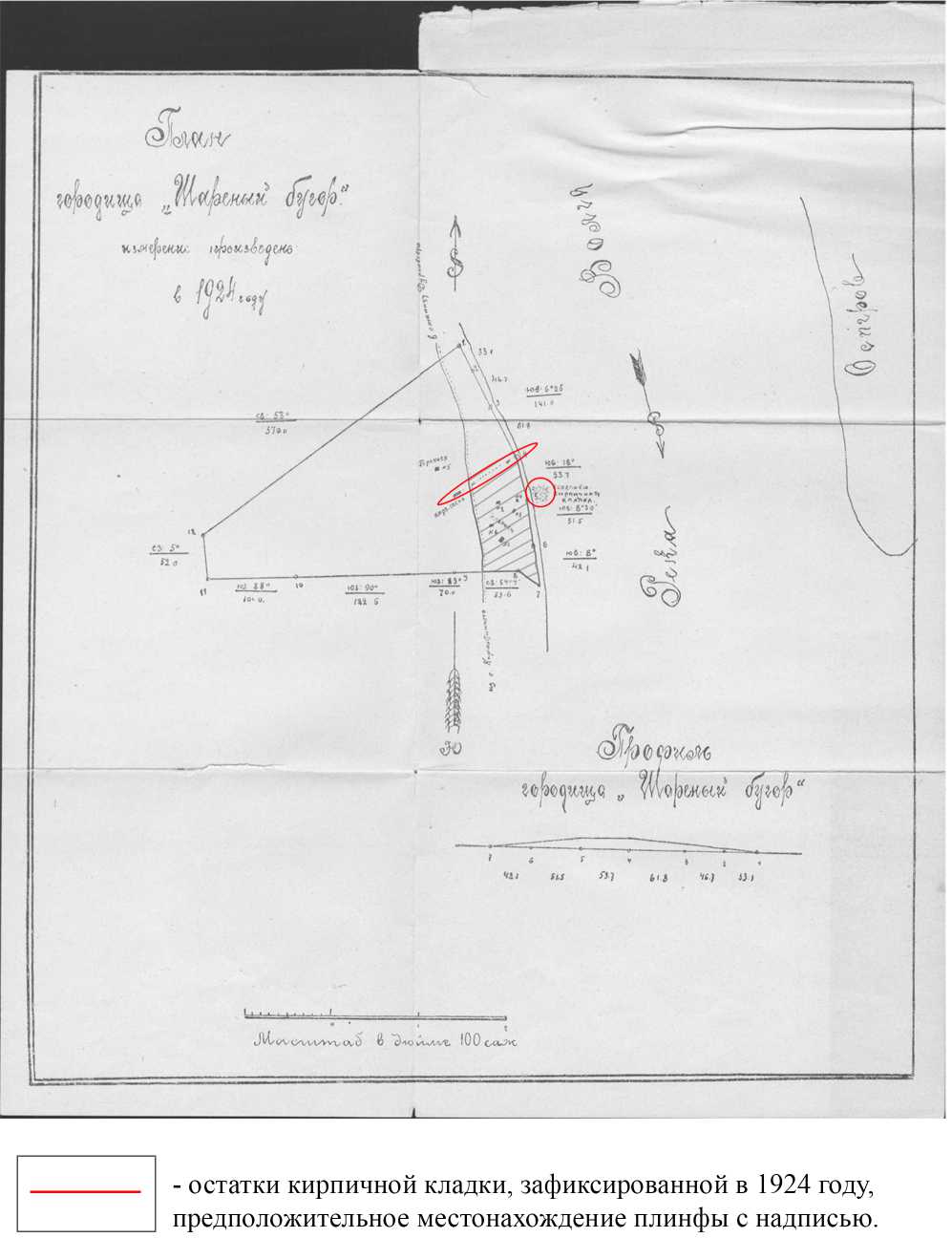

Случайный характер находки не позволяет связать ее с той или иной постройкой средневекового города, так как в настоящее время существуют большие затруднения с их локализацией на территории городища. На сегодняшний день вся эта территория застроена Трусовским районом разросшегося города Астрахани. План городища, составленный в 1924 г. и опубликованный М.М. Образцовым в иллюстрированном альманахе «Астрахань в кармане» [Астрахань в кармане ... , 1925, с. 26–27], дает возможность составить некоторое представление о памятнике и предположить локализацию части городища в условиях современного ландшафта (рис. 1), а также примерно обозначить участок, где могла быть сделана находка кирпича. Отметим комментарии, сделанные автором плана, выделяющие такие объекты, как «кирпичная стена» и «обвалившаяся кирпичная кладка», откуда вполне могла происходить находка, исследуемая в настоящей статье (рис. 2).

Описание кирпича и содержание надписи . Находка представляет собой уплощенный кирпич квадратной формы размерами 25 х 25 см. Толщина его варьируется от 5 до 5,5 см. Кирпич удовлетворительной сохранности, хорошо обожжен и имеет красно-коричневый цвет. Сделан он, по всей видимости, в форме. Верхняя часть при изготовлении заглаживалась руками, о чем говорят сохранившиеся следы.

Надпись на арабском языке находится на стороне, обратной верхней части кирпича. Характер прочерченных линий говорит о том, что их нанесли не по сырой глине, а по слегка подсохшей либо вовсе процарапали после обжига.

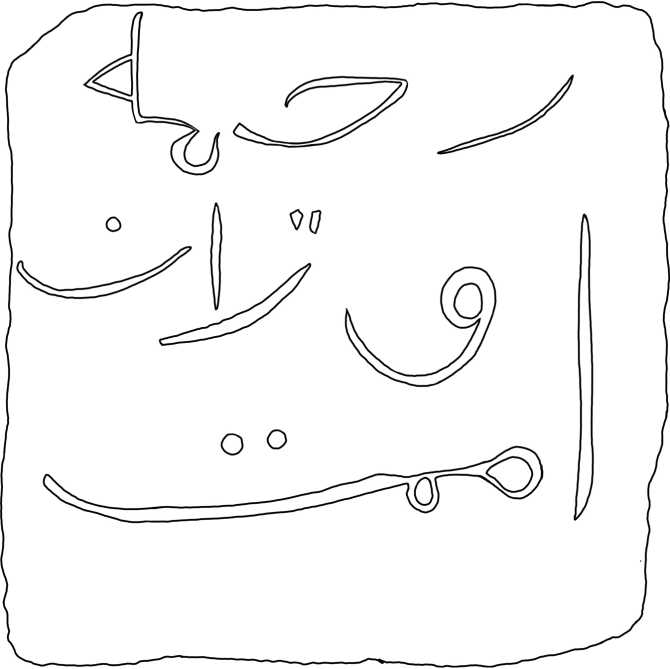

Текст занимает поверхность кирпича практически полностью и состоит из 12 букв. Некоторые из них содержат, в том числе, и точки огласовок, количество, сохранность и расстановка которых (называемая в арабском «ташкиль») дают важные подсказки к прочтению.

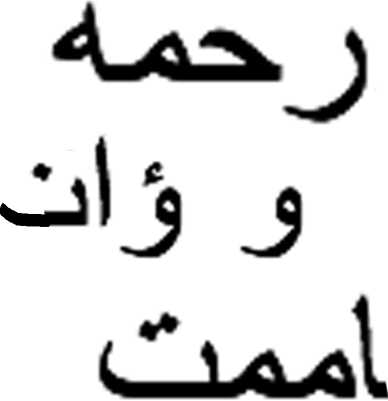

Буквы «распределены» по трем строкам и образуют два слова, а также союз «и». Сохранность строк неодинаковая, наиболее пострадала средняя. Ее прочтение, как и в целом интерпретацию надписи, затруднили частично отслоившаяся поверхность и полости, оставшиеся после утраты крупных фрагментов примесей к тесту, из которого формовался кирпич. Несмотря на плохую сохранность отдельных символов, при более внимательном рассмотрении их удалось воспроизвести и перевести (рис. 3–4).

Итак, состав надписи, выполненный на арабском языке, на наш взгляд, – i "’' « л! J ^ j «Lu2k J, что следует переводить как «Помилуй и благослови» или же «Милость и благословение» (прочтение Н.И. Юдина). Судя по всему, автору надписи не удалось уместить слово dlAxUI j («и благослови» или «и благословение») на одной строке и он прибег к переносу на третью строку начиная с -L^J . Для удобства прочтения приводим транслитерации с использованием латиницы и русского языка – rah(i)ma´h wa´ wa´anamma´t / рах(и)ма´ ва´ анамма´т.

Говорить о каком-либо соблюдении норм каллиграфии и конкретном почерке, на наш взгляд, в данном случае не приходится. Свойства глины делают ее не самой удобной основой для письма. Тем не менее все необходимые элементы букв присутствуют и опознаваемы. Сохранились даже точки над буквами U и , а также символ 6- («хамза») над буквой J . Все вышеперечисленное и позволило нам уверенно высказать свой вариант пе-

^a. jll CH^-jll Д ».

ревода надписи, сам факт обнаружения которой на кирпиче делает находку экстраординарной.

На момент написания настоящей публикации авторам не удалось найти синхронных аналогий надписи. Однако данная формулировка выглядит вполне стандартной с точки зрения своего содержания и соответствует письменной традиции арабоязычных мусульман средневековья, для которой характерны всяческие пожелания и наставления, наносившиеся на предметы и адресовавшиеся их владельцам.

Например, слово CIia-qIjI j («ва´ анам-ма´т» – «и благословение») встречается на Мавераннахрских глазурованных кувшинах начиная с X в. н.э. [Путешествие Ибн-Фад-лана..., 2016, с. 111], a слово■L^j («рах(и)ма» – «милость») в одной из своих форм встречается в большом количестве письменных источников на арабском начиная с Корана. Как известно, каждая сура открывается басмалой («ал-рахман» –

,

«милостивый») является однокоренным слову ^J, включенному в состав изучаемой нами надписи.

Находку кирпича с надписью можно справедливо считать важным дополнением корпуса письменных источников как относящихся к Хаджи-Тархану, так и в целом к Золотой Орде. Кроме того, это один из примеров, когда текст удалось полностью прочитать и перевести. Дальнейшие архивные изыскания, касающиеся исследований начала XX в., а также археологические работы в предполагаемом месте обнаружения кирпича позволят уточнить археологический контекст и, возможно, пополнить коллекцию эпиграфических памятников Хаджи-Тархана новыми образцами.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Рис. 1. Ситуационные планы местоположения предполагаемого участка, где был найден кирпич с надписью:

1 – космоснимок Google с заштрихованным регионом, где, вероятно, была сделана находка;

2 – топографический план с указанием региона (заштрихован) обнаружения кирпича

Fig. 1. Situational plans of the proposed site location where the brick with the inscription was found:

1 – a Google image with a marked region where the brick was probably found;

2 – a topographic plan indicating the region (marked with lines) where the brick was probably found

Рис. 2. План Шареного Бугра 1924 г., выполненный М. Образцовым, с предполагаемым регионом местонахождения кирпича с надписью Fig. 2. Sharenniy Bugor Hillfort Layout dating back to 1924 drafted by M. Obraztsov suggesting a location of the discovery (marked by section lining) of the brick with an inscription

Рис. 3. Кирпич с арабской надписью из сборов на территории Хаджи-Тархана (фото Д.С. Соловьева)

Fig. 3. The brick with an Arabic inscription from Hajji Tarkhan hillfort (photo by D.S. Soloviov)

Рис. 4. Кирпич из сборов на территории Хаджи-Тархана. Прорисовка сохранившихся частей арабской надписи и ее вариант, адаптированный для чтения

Примечание. В рамках – несохранившиеся элементы одной из частей надписи и их реконструкция. Fig. 4. The brick with an Arabic inscription from Hajji Tarkhan hillfort. The inscription trace drawing and its reconstruction to increase legibility

Note. Square frames show inscription elements that were not preserved and were reconstructed.

Список литературы Находка кирпича с надписью на арабском языке с территории городища Хаджи-Тархан

- Астрахань в кармане: иллюстрир. альманах-ежегодник, 1925. Астрахань: Коммунист. 135, 90, 85 с., 25 л. ил., цв. ил., табл.

- Гузейров Р. А., 2004. Золотоордынский город Хаджи Тархан и его округа: автореф. дис.... канд. ист. наук. Казань. 19 с.

- Егоров В. Л., 1972. Государственное и административное устройство Золотой Орды // Вопросы истории. № 2. С. 73-92.

- Егоров В. Л., 2009. Историческая география Золотой Орды в XIII-XIV вв. М.: Либроком. 248 с.

- Книга поступлений № 3 (№ 3704-6299) // Отдел фондов ГБУК АО "Астраханский музей-заповедник". 271 с.

- Отчет Императорской Археологической комиссии за 1893 год, 1895. СПб.: Тип. Главного управления уделов. 121 с.

- Протокол № 4 Историко-этнографической секции Петровского общества исследователей Астраханского края, 1888 // Протоколы Петровского общества исследователей Астраханского края за май - декабрь. Астрахань. С. 47-49.

- Путешествие Ибн-Фадлана: Волжский путь от Багдада до Булгара: кат. выст., 2016. М.: Марджани. 560 c.