Находка нижней челюсти человека в Куртакском археологическом районе в 2023 году (Средняя Сибирь)

Автор: Чикишева Т.А., Кишкурно М.С., Зольников И.Д., Клементьев А.М., Филатов Е.А., Новиков И.С., Джуманов А.Т., Рогозин Д.Е.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

Левая половина нижней челюсти человека и практически полный комплект относящихся к ней зубов (за исключением утраченного при жизни второго моляра) обнаружены в Куртакском археологическом районе в полевом сезоне 2023 г. при проведении комплексных междисциплинарных исследований отложений среднего и позднего неоплейстоцена. Палеоантропологическая находка (координаты: 55, 11614 с.ш., 91,43372 в.д.) выявлена на бровке бечевника в ассоциации с костями пещерного льва, мамонта, благородного оленя, первобытного бизона, горного барана и единичными каменными артефактами. Стратиграфического контекста и иных хронологически маркирующих признаков данные материалы не имеют. В настоящее время образец находится на 14C AMS-датировании. Выполнены измерения фрагмента по стандартной методике, описаны особенности ее рельефа и одонтоскопический статус. Анализ патологических изменений зубочелюстной системы проведен с использованием методов рентгенографии и компьютерной томографии. Методом главных компонент выполнено сравнение параметров челюсти с опубликованными индивидуальными данными верхнепалеолитических, мезолитических и ранненеолитических материалов. Исследованный фрагмент принадлежал взрослому индивиду мужского пола, возраст которого определяется не точнее категории Maturus. По размерам он соответствует наиболее массивным вариантам, происходящим с территории Европы (индивиды из Шанселяда, Сунгиря-1, Южного Оленьего острова и Васильевки I). Наиболее значимую дифференцирующую нагрузку в совокупности сопоставленных материалов имеют высота тела челюсти на уровне симфиза и подбородочного отверстия. Полученный набор одонто-скопических маркеров недостаточен для идентификации одонтологического статуса индивида. Этиология зафиксированных патологических состояний в альвеоле М1 связана с процессами, происходившими в альвеоле М2, утраченного при жизни вследствие кариеса. Значительный износ коронки М1 вызван компенсаторным смещением на него жевательной нагрузки, что в совокупности с отложениями зубного камня могло спровоцировать ускорение развития воспалительных процессов в тканях пародонта и периодонта.

Куртакский археологический район, неоплейстоцен, нижняя челюсть, зубочелюстные патологии, рентгенография, компьютерная микротомография

Короткий адрес: https://sciup.org/145146675

IDR: 145146675 | УДК: 902 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0436-0443

Текст научной статьи Находка нижней челюсти человека в Куртакском археологическом районе в 2023 году (Средняя Сибирь)

В полевом сезоне 2023 г. отрядом ИГМ СО РАН совместно с ИАЭТ СО РАН при участии ИЗК СО РАН, Новосибирского и Томского государственных университетов на территории Куртакского археологического района проводились комплексные междисциплинарные исследования, направленные на изучение отложений среднего и позднего неоплейстоцена.

Куртакский археологический район, расположенный на юге Средней Сибири, в Северно-Минусинской впадине, был выделен Н.И. Дроздовым в 1988 г. [Дроздов и др., 2007], но работы на береговых обнажениях, возникших при затоплении ложа Красноярского водохранилища, проводились начиная с 1970-х гг. Н.Ф. Лисицыным [2000]. В границах Куртакского района были выявлены десятки палеолитических объектов, представленных в основном подъемными сборами и редко стратифицированными памятниками, датируемыми от среднего до позднего неоплейстоцена [Лисицын, 2000; Дроздов, Чеха, Хазартс, 2005; Дроздов и др., 2007; Дроздов, Макулов, Чеха, 2021]. За прошедшие десятилетия, судя по космическим снимкам и топографической съемке, зона береговой эрозии увеличилась, на некоторых участках до 100 м, что привело к утрате как описанных ранее обнажений

[Дроздов, Чеха, Хазартс, 2005; Дроздов и др., 2007], так и памятников палеолита.

Фрагмент нижней челюсти человека был выявлен на бровке бечевника в ассоциации с костями пещерного льва Panthera spelaea, мамонта Mammuthus primigenius, благородного оленя Cervus sp., первобытного бизона Bison priscus, горного барана Ovis ammon и единичными типологически не выраженными каменными артефактами. Исходя из того, что ближайшее палеолитические местонахождение расположено на расстоянии 900 м восточнее (Бра-жечный лог), данный пункт получил наименование Лесистый Лог. Палеоантропологическая находка, имеющая координаты N 55.11614, Е 091.43372, приурочена к правой приустьевой части узкого лога, шириной до 12 м, длиной до 230 м. Тальвег лога в привершинной части задернован, ближе к устью фиксируется сезонно функционирующий водоток, размывающий современные пляжные отложения до глубины 0,95 м. В месте расположения находки пляжные отложения представлены мелкозернистыми песками и алевритами, являющимися перемытыми отложениями покровного комплекса МИС 2 – МИС 3. Учитывая, что выявленный материал не имеет стратиграфического контекста, а также иных хронологически маркирующих признаков, вопро с датировки о стается открытым. В настоящее время образец находится на 14CAMS-датировании.

Материал и методы

Для исследования получена левая половина нижней челюсти, слом которой проходит практически по симфизу. Выполнено несколько измерений по стандартной методике [Алексеев, Дебец, 1964, с. 64–67]. Степень стертости зубов оценивалась в соответствии со шкалой, предложенной Б. Смитом [Smith, 1984]. Из патологических изменений зубочелюстной системы зафиксированы кариес, зубной камень, заболевания пародонта, абсцесс, прижизненные и посмертные сколы эмали и прижизненная утрата зубов. Одонтоскопи-ческое обследование проводилось с учетом маркеров архаики [Зубов, 1968, 2006; Зубова, 2013].

Рентгенографическое исследование осуществлялось на ПРДУ-02 (ЗАО «Элтех», г. Санкт-Петербург) в ИАЭТ СО РАН (напряжение 40 кВ, сила тока 0,06 мА, время экспонирования 1,5 сек); визуализация снимков проводилась через сканер FireCR в программе QuantorMed v. 2.0.

Компьютерная томография выполнялась в ИАЭТ СО РАН при помощи настольной системы микротомографии Продис.Компакт, исполнение 1215CG (ООО «ПРОДИС.НДТ», г. Москва) в программе Продис.Ком-пакт (версия ПО 1.3.20230802.02664F017) со следующими параметрами сканирования: напряжение 80 кВ, сила тока 400 мкА; визуализация полученных томограмм осуществлялась в программе Продис (версия ПО 1.3.0).

Морфологические особенности фрагмента нижней челюсти из Лесистого Лога

Сохранность фрагмента челюсти в целом хорошая, незначительное посмертное повреждение ка- сается ветви, на которой отломана медиальная часть коронарного отростка (рис. 1). Тело челюсти слегка уплощено в резцовой области. Над подбородочным бугорком находится небольшое вдавление. Учитывая, что на отсутствующей правой половине будет аналогичный рельеф, можно предполагать, что строение подбородочного выступа в целом имело вид выступающей площадки, отделенной от альвеолярного отростка углублением. Протяженность основания подбородочного выступа проецируется на дистальный край альвеолы клыка, наибольшее выступание бугорка – на ее середину. Видимо, подбородок был широким, а челюсть во фронтальной норме имела квадратную форму. Подбородочное отверстие (foramen mentale) основное крупное (4 × 3 мм), над областью наибольшего развития подбородочного выступа имеется дополнительное. Край нижнечелюстного отверстия (foramen mandibularis) без язычка, который, вероятно, отломан. Гонион (угол нижней челюсти) слегка вывернут, с небольшим гребнем по краю. С внутренней стороны хорошо развит рельеф медиальной крыловидной мышцы (m. pterygoids internal). Подъязычная линия (mylohyoid line) выражена умеренно, ее протяженность не выходит за уровень первого моляра.

По результатам измерений, которые возможно было выполнить на данном фрагменте, челюсть характеризуется очень большими размерами ветви и слабым ее наклоном, массивным телом, средним углом выступания подбородка (табл. 1).

Полученные размеры дают основание для предположения о мужском поле индивида. Мы опирались на заключение А. Грдлички, сделанное в его фундаментальной работе, обобщающей данные по размерам нижних челюстей в современных и древних популяциях из всех частей света, что при многочисленных индивидуальных исключениях угол ветви ниже 118° может указывать на мужчину, а выше 128° на жен-

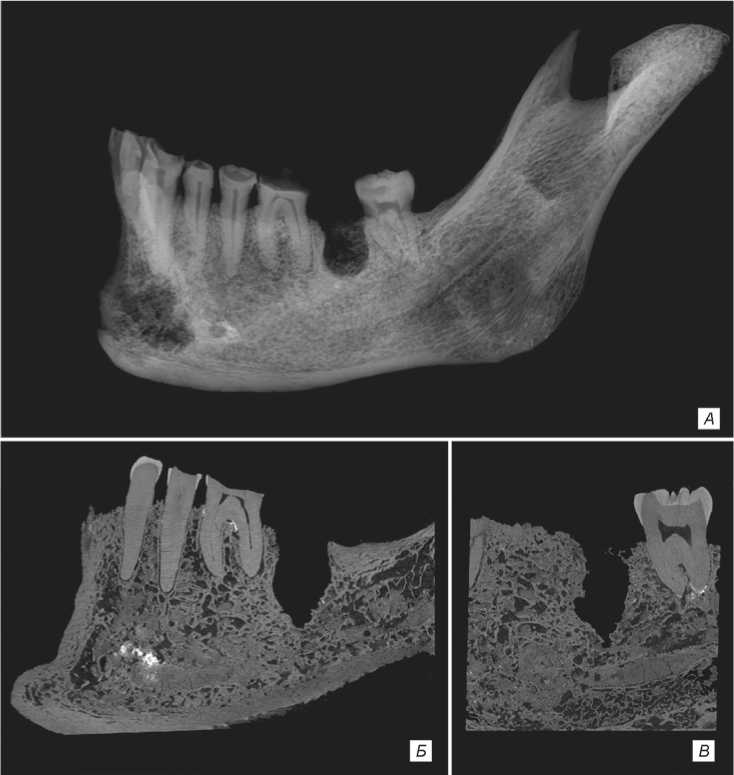

Рис. 1. Фрагмент нижней челюсти из местонахождения Лесистый Лог. Выделен участок с альвеолярным абсцессом М2 и выраженным периоститом буккальной поверхности.

щину [Hrdlička, 1940а, p. 293]. Что касается дифференцирующего значения этого размера, то наименее наклонной ветвью характеризуются североамериканские индейцы, группы на юго-западе Аляски и аборигены Сибири [Ibid., p. 291–292].

Высокий симфиз на исследуемом образце может иметь группоспецифичную природу более других пропорций нижней челюсти, т.к. не коррелирует с функциональными особенностями, а имеет наследственный характер [Hrdlička, 1940b, p. 399]. Соотношение размеров симфизов между женщинами и мужчинами в разных группах очень похожи, что отражает филогенетическую связь, общую для всех человеческих групп [Ibid., p. 399]. Следовательно, мы можем предполагать, что индивиды женского пола в популяции «Лесистый лог» так же, как и мужчины, имели нижние челюсти с массивным подбородком. По данным А. Грдлички, самые высокие подбородки приурочены к арктическим и субарктическим группам на территории Америки и наиболее массивным североамериканским индейцам [Ibid., p. 397].

Сравнение параметров челюсти из Лесистого Лога с данными по верхнепалеолитическим [Алексеев, 1978, с. 214–215, 224; Homo sungirensis…, 2000, c. 87], мезолитическим и ранненеолитическим материалам [Алексеев, 1983; Гохман, 1984; Хохлов, 2017, c. 219–221; Якимов, 1960; Дебец, 1955а, б; Кондук-торова, 1957] показывает, что она по высоте симфиза сопоставима с наиболее крупными и массивными экземплярами из Европы, а по высоте тела выходит за максимальную границу вариационного ряда. В то же время ветвь челюсти, будучи высокой и слабонаклонной, характеризуется малой шириной и в целом относительной грацильностью рельефа.

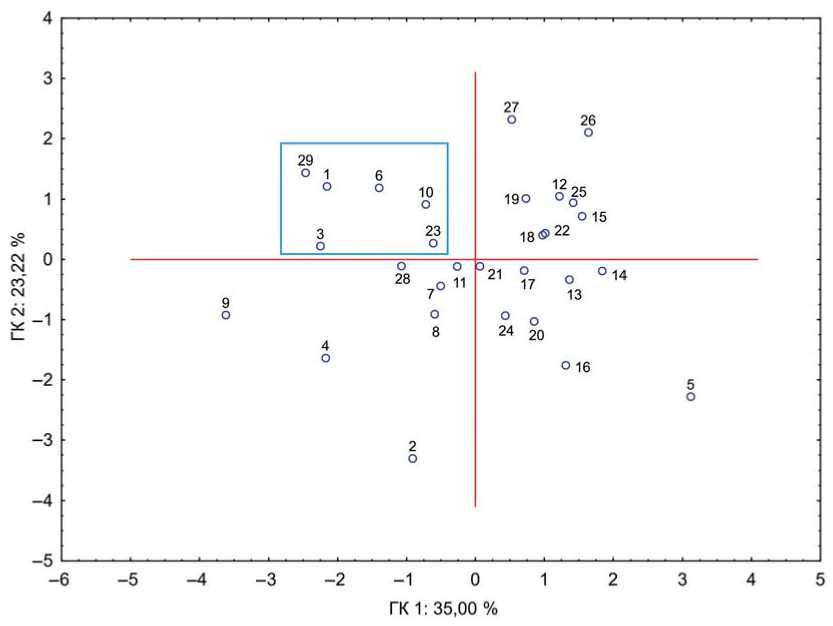

Для статистического анализа индивидуальных данных доступного по публикациям сравнительного материала был использован метод главных компонент (ГК). Объекты на графике имеют следующую нумерацию: 1 – Лесистый Лог, 2–9 – верхний палеолит (Кроманьон-1, Шанселяд, Оберкасель-75, Костен-ки XIV, Сунгирь-1, Фиш Хок, Чжоукоудянь-101, Вад-жак II), 10–25 – мезолит северо-востока Русской равнины (могильник на Южном Оленьем острове), 26–29 – мезолит Нижнего Приднепровья (могильник Васильевка I). Наибольшую нагрузку в данном комплексе по ГК1 имеют высота тела челюсти на уровне симфиза и подбородочного отверстия, по ГК2 – высота ветви и угол ее наклона (табл. 2).

Эти признаки можно рассматривать как дифференцирующие в данной совокупности объектов. На графике их распределения в этом пространстве (рис. 2) челюсть из Лесистого Лога находится в общем поле с челюстью из Шанселяда (3), Сунгиря-1 (6), двух индивидов из Южного Оленьего острова (10, 23) и индивида из Васильевки I (29).

На фрагменте сохранились зубы от медиального резца до третьего моляра, второй моляр утрачен при

Таблица 1 . Размеры фрагмента нижней челюсти из местонахождения Лесистый лог

|

Признак |

Значение |

|

70. Высота ветви |

70 |

|

71. Наименьшая ширина ветви |

36 |

|

69. Высота симфиза |

42 |

|

69 (1). Высота тела на уровне подбородочного отверстия |

41 |

|

69 (3). Толщина тела на уровне подбородочного отверстия |

12 |

|

Толщина тела на уровне середины М2 |

15 |

|

79. Угол ветви |

114 |

|

79 (1а). Угол наклона подбородка |

70 |

Таблица 2 . Результат сравнительного анализа нижних челюстей методом главных компонент.

Факторные нагрузки на признаки

Из-за довольно высокой степени эмалевой стертости и посмертного разрушения эмали удалось зафиксировать лишь несколько одонтоскопических признаков. На латеральном резце отсутствует лопа-тообразность (балл 0), на клыке встречена умеренная степень ее выраженности (балл 2). Также на клыке отмечена слабая степень развития лингвального бугорка (баллы 2–3). Первый премоляр достаточно сильно стерт, а его эмаль сколота посмертно, поэтому его форму охарактеризовать затруднительно; второй премоляр, судя по всему, имел двухбугорковую форму (балл 4). Первый моляр имеет значительную стертость коронки, а второй моляр утрачен при жизни. На третьем моляре фиксируется Х-узор коронки и пять основных бугорков; из одонтоглифических признаков на зубе отмечено впадение второй борозды ме-

Рис. 2. Распределение индивидов эпох верхнего палеолита и мезолита Евразии в пространстве первых двух главных компонент.

таконида в фиссуру II. Полученный набор маркеров недостаточен для идентификации одонтологического статуса индивида.

Патологические особенности фрагмента нижней челюсти из Лесистого Лога

Из числа зубочелюстных патологических изменений на данном образце зафиксирован кариес на третьем моляре, локализованный на окклюзивной поверхности эмали зуба в фиссуре IV. Зубной камень распространен на всех зубах. Также выявлены признаки генерализованного пародонтита I степени [Ogden, 2008]. Заболевание выражено резорбцией альвеолярных краев и межзубных перегородок. Особый интерес представляет обширный альвеолярный абсцесс в лунке второго моляра, утраченного при жизни. Визуально образовавшееся в результате воспалительного процесса отверстие является довольно глубоким; лингвальная стенка альвеолы сохранена, вестибулярная – резорбцирована. Стенки и края альвеолы в вестибулярной части имеют гладкие ровные края, что свидетельствует о начавшемся процессе облитерации ко стной ткани после выхода в буккальную зону содержимого инфекционного очага. Вокруг альвеолы с абсцессом на вестибулярной поверхности челюсти отмечается патологическое изменение структуры костной ткани, маркирующее, возможно, воспалительный процесс в надкостнице, то есть периостит (см. рис. 1). Также следует отметить и начавшийся процесс резорбции межзубной перегородки между альвеолами первого и второго моляров. Поэтому с целью выяснения уровня дегенеративных поражений в зоне абсцесса и фиксации возможных воспалительных процессов, затронувших костную ткань в альвеоле первого моляра, было проведено рентгенографическое исследование.

В результате было выявлено следующее (рис. 3, А ): в альвеоле М1 в зоне мезиального корня фиксируется разреженность структуры прилегающей костной ткани; в зоне дистального корня отчетливо проявляется периодонтальная щель между корнем и стенкой альвеолы, а также там же возможно наличие апикального периодонтита у вершины корня. В зоне абсцесса в альвеоле второго моляра при помощи рентгенографии не удалось выявить незамеченные при визуальном осмотре дегенеративные изменения костных структур (рис. 3, А ). С целью уточнения патологического состояния костной ткани в альвеоле первого моляра и выяснения степени перфорации костной ткани вглубь в зоне абсцесса было проведено исследование с применением компьютерной микротомографии.

Обнаружено, что в костной ткани альвеолы первого моляра с мезиальной стороны подтверждается зафиксированное на рентгенограмме разряжение костной структуры, что может маркировать процесс

Рис. 3. Рентгенограмма и томограмма фрагмента нижней челюсти из местонахождения Лесистый Лог.

А – рентгенограмма в боковой проекции; Б – томограмма, сагиттальный срез на уровне середины первого моляра; В – томограмма, сагиттальный срез на уровне середины альвеолы второго моляра.

прогрессирования пародонтита (рис. 3, Б ). С дистальной стороны альвеолы М1 также отчетливо фиксируется начинающийся процесс воспаления тканей периодонта и увеличенный пародонтальный карман (рис. 3, Б ).

Что касается альвеолы с абсцессом, следует отметить, что воспалительный процесс был довольно глубоким, но перфорация дна альвеолы второго моляра не до стигла нижнечелюстного канала (рис. 3, В ). По-видимому, прорыв абсцесса в вестибулярном направлении произошел раньше и далее воспалительный процесс протекал на наружной поверхности тела челюсти, в тканях надкостницы и компакты, вызвав периостит.

Заключение

По совокупности морфологических особенностей можно предположить, что исследованный фрагмент челюсти принадлежал взрослому индивиду мужского пола, возраст которого определяется не точнее кате- гории Maturus. Сравнение параметров челюсти из Лесистого Лога с данными по верхнепалеолитическим материалам, которых опубликовано очень немного, мезолитическим и ранненеолитическим, показывает, что они соответствуют наиболее массивным вариантам, происходящим с территории Европы. Анализ индивидуальных данных методом главных компонент показал, что наиболее значимую дифференцирующую нагрузку в совокупности сопоставляемых материалов имеют высота тела челюсти на уровне симфиза и подбородочного отверстия.

На челюсти зафиксирован ряд патологических состояний. Их этиология может быть связана с двумя факторами, запустившими воспалительный процесс. Во-первых, прижизненно утраченный М2 мог быть поражен кариесом, что предполагается исходя из наличия кариозного поражения на М3. В целом это свидетельствует о наличии кариозной флоры в ротовой полости исследуемого индивида. Во-вторых, наиболее частой причиной воспалительных процессов тканей альвеол и пародонта является зубной камень

[Грудянов, 2009, с. 20–21; Lieverse, 1999, p. 230]. Еще одним фактором может быть травматизация утраченного зуба [Грудянов, 2009, с. 14–15, 25; Ogden, 2008, p. 289; Hillson, 2002, p. 260–263], что в данном случае остается лишь предположением. Прогрессирование пародонтита на поздних стадиях приводит к полному поражению фиксирующих тканей пародонта, альвеолярному абсцессу и элиминации зуба [Вишняк, 1999, с. 5–6; Hillson, 2002, p. 260–263], что наблюдается на исследуемом фрагменте нижней челюсти. Перфорация костной ткани вследствие протекавшего воспалительного процесса не дошла до нижнечелюстного канала. По-видимому, этот процесс был прерван вскрытием абсцесса в буккальном направлении, выходом патогенной флоры наружу, в ткани надкостницы и компакты. Это поспособствовало развитию периостита на вестибулярной поверхности тела челюсти вокруг альвеолы второго моляра, где отмечены патологические изменения на поверхности кости.

Зафиксированные патологические изменения в альвеоле М1, вероятнее всего, являются следствием процессов, происходивших в альвеоле М2. Во-первых, коронка первого моляра имеет значительный изно с относительно других зубов, что могло быть вызвано утратой второго моляра и компенсаторным смещением жевательной нагрузки на первый моляр. Во-вторых, повышенная механиче ская нагрузка и наличие зубного камня могли спровоцировать ускорение развития воспалительных процессов, отмеченных в тканях пародонта и периодонта первого моляра.

Разведывательные работы выполнены при финансовой поддержке гранта РНФ № 22-17-00140, антропологические исследования в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0006 «Комплексные исследования древних культур Сибири и сопредельных территорий: хронология, технологии, адаптация и культурные связи» (исполнители – Т.А. Чикишева и М.С. Кишкурно).

Список литературы Находка нижней челюсти человека в Куртакском археологическом районе в 2023 году (Средняя Сибирь)

- Алексеев В. П. Палеоантропология земного шара и формирование человеческих рас. Палеолит. - М.: Наука, 1978. -285 с.

- Алексеев В.П. Мезолитический череп из пещеры Эль Вад // Вопросы антропологии. - 1983. - Вып. 71. - С. 64-71.

- Алексеев В.П., Дебец Г.Ф. Краниометрия. Методика антропологических исследований. - М.: Наука, 1964. - 128 с.

- Вишняк Г.Н. Генерализованные заболевания пародонта (пародонтоз, пародонтит). - Киев: б.и., 1999. - 216 с.

- Гохман И.И. Новые палеоантропологические материалы эпохи мезолита в Каргаполье // Проблемы древнего и современного населения севера Евразии. - Ленинград: Наука, 1984. - С. 6-27.