Находка сабли X–XI вв. в пригороде г. Тулы

Автор: Колоколов А.М.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековые древности

Статья в выпуске: 278, 2025 года.

Бесплатный доступ

Сабля, анализ которой приведен в данной статье, – первая и на сегодняшний день единственная находка длинноклинкового оружия, относящегося к эпохе формирования древнерусского государства на территории Окско-Донского региона. Она обнаружена на северо-западной окраине городского округа Тулы, в окрестностях д. Конино, в бассейне р. Упки – правого притока р. Упы. Полевые работы на месте обнаружения сабли не выявили культурного слоя поселения, остатков захоронения либо следов ритуальных действий. На основании анализа конструктивных элементов и художественных особенностей оружия предмет можно датировать в рамках второй половины X – первой половины XI в. Таким образом, находка связана с группой памятников среднего и позднего периодов, возникших после гибели Супрутского городища. Ближайший памятник этого времени – городище у д. Кетри, расположенное в 3,6 км к западу от местонахождения сабли.

Верховья Оки и Дона, г. Тула, д. Конино, сабля, вторая половина X – первая половина XI в.

Короткий адрес: https://sciup.org/143184294

IDR: 143184294 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.278.328-341

Текст научной статьи Находка сабли X–XI вв. в пригороде г. Тулы

Находка, анализу которой посвящена эта статья, является первым и на сегодняшний день единственным экземпляром длинноклинкового оружия X–XI вв., обнаруженным на территории Окско-Донского региона за всю историю археологических исследований.

Административно место нахождения сабли расположено на территории Зареченского территориального округа муниципального образования г. Тула1, в 750 м к юго-юго-востоку от д. Конино (рис. 1: II: 3 ; 2), сабля была обнаружена в 2022 г. на левом берегу безымянного оврага (левого притока р. Упки, правого притока р. Упы) в ходе сбора металлолома местными жителями (рис. 2). Находка была передана в музей-заповедник «Куликово поле» (Фонды ГМЗ «Куликово

1 В недавнем прошлом, а также согласно Археологической карте России, эта территория входила в состав Ленинского района Тульской области.

Рис. 1. Географическое расположение находки

I – место обнаружения сабли; II – памятники IX – середины XI в., расположенные в районе места нахождения сабли

1 – Изволь 1; 2 – Кетри; 3 – Конино; 4 – Першино

Условные обозначения : а – городище; б – селище; в – местонахождение

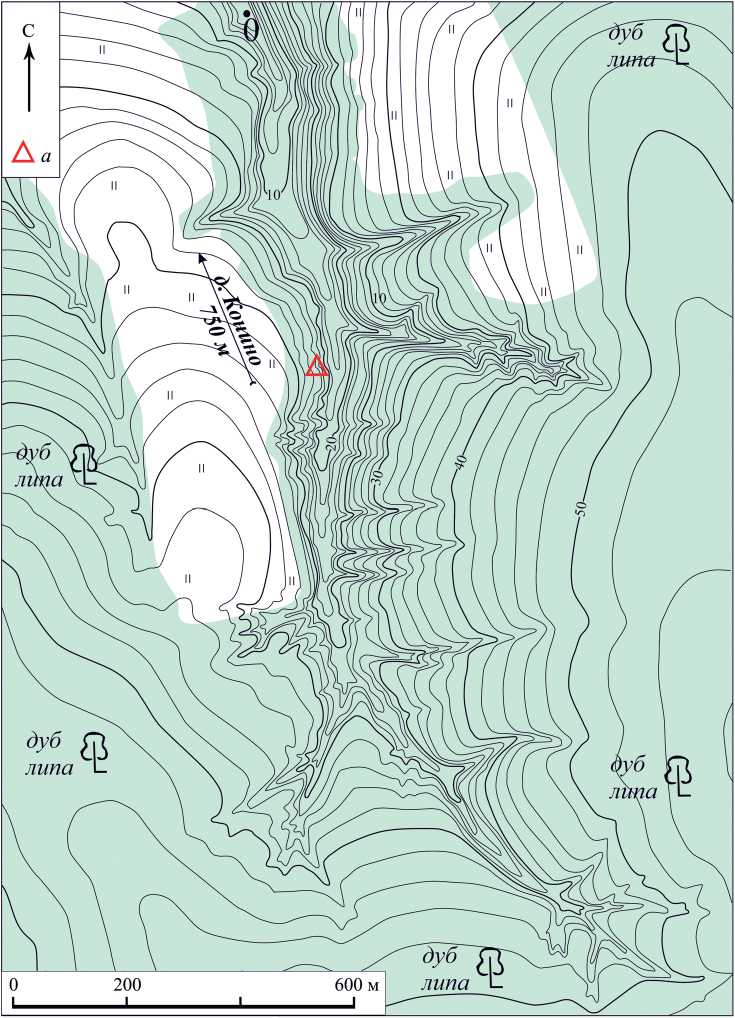

Рис. 2. Район местонахождения сабли. Топографический план

Сечение горизонталей – 2,5 м

Условные обозначения: а – местонахождение сабли поле», ВХ-2381/18), с точным указанием места обнаружения2. По свидетельству нашедшего, подтвержденному затем осмотром места находки, предмет располагался в земле горизонтально, на глубине 15–20 см от уровня современной дневной поверхности. Судя по ориентировке разрытия, находка располагалась по линии север – юг, т. е. параллельно руслу оврага. Согласно архивным данным и списку выявленных объектов культурного наследия Тульской области3, памятников археологии в районе обнаружения сабли известно не было (АКР…, 2002. С. 145– 166). Сотрудниками ТАЭ (Тульской археологической экспедиции Государственного музея-заповедника «Куликово поле») было проведено тщательное обследование места находки, а также его окрестностей. В результате проведенных работ признаков памятника археологии не обнаружено. Непосредственно на месте обнаружения сабли был заложен шурф. Культурного слоя поселения, остатков захоронения либо следов ритуальных действий зафиксировано не было. Проведенные полевые работы, а также факт обнаружения сабли, отражены в научном отчете, который был рассмотрен и утвержден на заседании Научного совета по полевым исследованиям (Простяков, 2022. С. 31–32. Рис. 54–60).

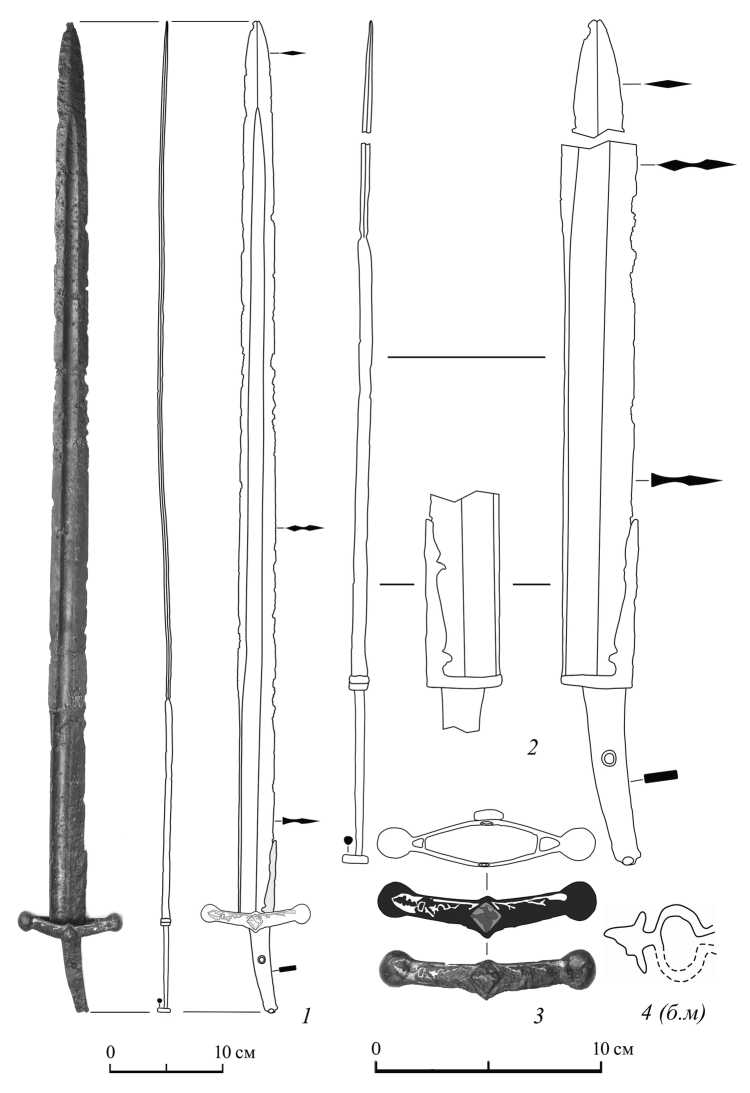

Предмет представляет собой длинноклинковое холодное оружие колюще-ру-бящего действия4. Орудие имеет прямой клинок, длина которого составляет 81,5 см, ширина – 3,3 см, толщина – 0,5 см. В его нижней части расположена фигурная накладная обойма в виде двусторонней железной пластины (рис. 3: 1, 2 ). Длина обоюдоострой части составляет 60,5 см (74 % общей длины клинка), при ее переходе в обух имеется выступ на 1,5 мм. Ширина дола – 1,3 см, в нижней части клинка он смещен в сторону обуха. Несмотря на тщательно проведенную реставрацию, клейм на клинке не обнаружено5. Рукоять прямоугольного сечения, с двумя сквозными отверстиями, в одном из которых сохранился фрагмент заклепки, имеет длину 7,8 см, угол наклона – 8°. Перекрестие сабли имеет челнокообразную форму с шарообразными окончаниями на концах и ромбическим расширением посередине. С внешней стороны перекрестие украшено серебряной плакировкой. Она сохранилась фрагментарно и представляет собой сложный растительный узор (рис. 3: 3 ).

Следует отдельно остановиться на определении типа оружия, т. к. клинок, лишенный изгиба, позволяет применять к рассматриваемой находке термин «палаш», весьма популярный в научной литературе (см., например, Комар , 1999. С. 128–129). Дискуссия относительно разделения предметов раннесредневекового клинкового оружия с малым изгибом клинка на сабли и палаши длится

Рис. 3. Сабля, обнаруженная в окрестностях д. Конино, МО, г. Тула

1 – изделие целиком; 2 – верхняя четверть сабли с черешком и обоймой; 3 – перекрестие;

4 – основной художественный элемент орнаментации перекрестия

не одно десятилетие, и окончательного мнения на сегодняшний день нет ( Владимиров , 2017. С. 56–59). Учитывая значительный угол наклона черенка рукояти к клинку, что является характерным признаком сабли, а также во избежание терминологической путаницы, здесь и далее в отношении нашей находки мы будем использовать наименование «сабля».

Отсутствие сопутствующего материала и надежного археологического контекста не позволяет уверенно датировать находку. Полной аналогии изделию обнаружить также не удалось, хотя схожие экземпляры вооружения в литературе известны. Например, очень близкую морфологию клинка и перекрестия имеет венгерская сабля, обнаруженная в окрестностях Аугсбурга ( Schulze-Dörrlamm , 2006. P. 50. Fig. 11). Исследователи связывают эту находку с событиями битвы на реке Лех в 955 г. ( Schulze-Dörrlamm , 2006. P. 51; Grygiel , 2023. S. 132). Тем не менее единственная возможность определить хронологическую позицию предмета – рассмотреть отдельные наиболее характерные его элементы в свете известных на сегодняшний день аналогий.

Прежде всего необходимо рассмотреть морфологию сабельного клинка. Наиболее дробная их типология предложена У. Ю. Кочкаровым, согласно которой рассматриваемая находка относится к типу I – «прямые клинки, длина которых колеблется от 57 до 80 см, ширина полосы клинка от 2,6 до 4,5 см, кривизна полосы не превышает 1 см» ( Кочкаров , 2008. С. 26; 134. Табл. VI: 1 ). Изделия этого типа встречаются как в степных древностях VIII–IX вв., так и в северокавказских комплексах с конца XI – XIII в. (Там же. С. 26).

Наиболее близкой морфологией к рассматриваемому изделию, обладает клинок из погр. 1 к. 2 адыгейского могильника Колосовка ( Дитлер , 1961. Табл. XVII: 1 ). По форме, метрическим показателям, ширине и конфигурации дола, размеру и углу наклона рукояти он практически идентичен клинку, обнаруженному в окрестностях д. Конино. ( Кочкаров , 2008. С. 134. Табл. VI: 1 ). Близки ему и клинки сабель из двух других захоронений этого кургана ( Дитлер , 1961. Табл. XVIII–XIX).

В литературе приводятся различные варианты датировки захоронения, из которого происходит клинок. П. А. Дитлер – автор раскопок, указывает широкую дату как сабли, так и всего комплекса кургана – X–XI вв. (Там же. С. 164). В работе А. В. Пьянкова, И. В. Цокур предлагается более узкая датировка комплекса – в пределах второй половины X – первой половины XI в. ( Пьянков, Цокур, 2011. С. 160). Она основана на анализе деталей креплений ножен, а также характера погребального обряда и является наиболее убедительной.

Главное отличие клинка из Колосовского могильника от обнаруженного в окрестностях д. Конино – длина обоюдоострой части: в первом случае она составляет ¼ от общей длины, тогда как во втором случае – около 3/4. Такой размер обратной заточки клинка – явление достаточно редкое, и известно всего на нескольких экземплярах раннесредневековых сабель. Одна из них происходит из окрестностей Майкопа. Судя по изображениям, приведенным в литературе, эта сабля по типу весьма близка нашей находке: она имеет слабо искривленный клинок с широким долом, загнутую книзу рукоять и, главное, – обратную заточку на большей части клинка с выступом при переходе к обуху (Zakharov, Arendt, 1935. Abb. 24: 1; Gorelik, 2002. Tab. X-6: 9). Метрические данные сабли из окрестностей Майкопа практически идентичны публикуемому изделию: она имеет длину 79,3 см, ширину 3,3 см, длину обоюдоострой части клинка – 66,5 см (около 4/5) (Zakharov, Arendt, 1935. P. 56–57). Не вполне очевидна датировка этой находки. М. В. Горелик указывает, что сабля датируется IX в. (Gorelik, 2002. Tab. X-6). Однако основания для такой датировки не ясны, т. к. находка не имеет надежного археологического контекста. Сабля с обратной заточкой на большую часть длины клинка известна и на территории Пермского Предура-лья. Она происходит из погр. 436 Бояновского могильника (Данич, 2022. С. 139. Рис. 7: 5). Параметры этой сабли близки к рассматриваемому изделию: прямой клинок имеет длину 78 см., ширину 3,8 см, длину обоюдоострой части 71 см, наклон черенка рукояти составляет 15° (Там же. С. 160. Табл. 3). К сожалению, узкой даты погребение не имеет и датируется автором широко – в рамках общей датировки могильника – IX–X вв. (Там же. С. 147. Табл. 1).

Наиболее узко датируемый экземпляр раннесредневековой сабли с обратной заточкой на большей части клинка – т. н. сабля Карла Великого. Длина ее обоюдоострой части составляет 49 см, при общей длине клинка 75,8 см, т. е. 64,6 %. (The Ancient Hungarians, 1996. P. 67–71). Наиболее убедительную датировку этого предмета приводит А. Н. Кирпичников – конец X – первая четверть XI в. ( Кирпичников , 1965. С. 272; Кирпичников, Коваленко , 1993. С. 127). Она основывается на анализе художественных особенностей оформления декоративных деталей сабли и сабельного прибора.

Таким образом, на основании близости морфологии клинка к саблям из Ко-лосовского могильника, а также схожести с «саблей Карла Великого» по длине обоюдоострой части можно выдвинуть предположение, что находка из окрестностей д. Конино датируется в рамках второй половины X – первой половины XI в.

Тем не менее необходимо учитывать, что морфология сабельных клинков дает весьма ограниченный материал для хронологических построений. Более надежные данные может дать конструкция и художественное оформление сабельного перекрестия.

Согласно типологии У. Ю. Кочкарова, перекрестие рассматриваемой сабли относится к типу II подтипу Б и датируется X–XI вв. ( Кочкаров , 2008. С. 32; 144. Табл. XVI). По А. Н. Кирпичникову, это перекрестие соответствует типу 1 подтипу Б – с ромбическим расширением в средней части и шарообразными окончаниями ( Кирпичников , 1966. Рис. 13: 1б ). Согласно этой типологии, перекрестия типа 1 с вариантами А и Б относятся к X – первой половине XI в. (Там же. С. 68–69). Встречаются такие формы перекрестий и в более раннее время – в комплексах первой половины – середины IX в. салтово-маяцкой культуры ( Голубев , 2018. С. 388. Рис. 7: 1, 3 ). Изделия этого типа наиболее часто демонстрируют богатую отделку. В том числе таким перекрестием снабжена упомянутая выше «сабля Карла Великого».

На внешней стороне рассматриваемого перекрестия частично сохранился узор, выполненный посредством плакирования – нанесения на поверхность железного изделия тонкого слоя серебра термомеханическим способом. Орнамент сохранился фрагментарно и представляет собой сложный растительный узор. Единственный элемент этого узора, который возможно уверенно проследить, – трехлепестковая пальметта со сходящимися стеблями в нижней части (рис. 3: 4 ).

Причем мы видим повторение этого сюжета дважды: непосредственно на рамке перекрестия оно выполнено серебряной фольгой, а при переходе на шарообразные окончания изображение выполнено в виде негатива (рис. 3: 3 ). К сожалению, выделить художественные детали композиции, важные для глубокого анализа стилистики изображения, невозможно. Оно выполнено весьма грубо и представляют собой скорее примитивную имитацию исходного сюжета. Тем не менее необходимо рассмотреть наиболее схожие по морфологии изделия, в орнаментации которых присутствует данный художественный мотив.

Мотив трехлепестковой пальметты с переплетающимися стеблями присутствует в орнаментальной композиции ряда сабельных перекрестий типа 1Б, по А. Н. Кирпичникову. Одно из них – уже упомянутое перекрестие «сабли Карла Великого» ( Кирпичников , 1965. Рис. 4). Такой же сюжет можно наблюдать на двух бронзовых перекрестиях, обнаруженных на территории Древней Руси. Одно из них происходит из к. І Гочевского могильника ( Самоквасов , 1915. Табл. ІХ: 6–9 ), второе – из района Княжьей горы из коллекции Ханенко ( Ханен-ко, Ханенко , 1902. С. 31. Табл. VI: 212 ). А. Н. Кирпичников считал, что оба эти перекрестия отлиты в одной форме ( Кирпичников , 1966. С. 69). Они обладают оригинальной морфологией, т. к. оттиск, по которому они были отлиты, включал не только само перекрестие исходной сабли, но и прочие съемные элементы: низ железной оковы полосы и нижнюю декоративную часть оправы рукояти ( Комар , 2022. С. 59). Р. С. Орлов относил художественное оформление этих перекрестий к южнорусской «школе Б» и датировал их первой половиной XI в. ( Орлов , 1983. С. 43. Рис. 11). Интересующий нас орнаментальный мотив прослеживается на перекрестии того же типа, которое принадлежит сабле из огузского погр. 1, к. 4, могильника Маяк Октября ( Хабарова , 2001. С. 14: VII). Комплекс захоронения датируется началом XI в. ( Круглов , 2016. С. 221–223).

Помимо сабельных перекрестий, изображение трехлепестковой пальметты с переплетающимися стеблями присутствует еще на ряде изделий из древнерусских комплексов, датировка которых укладывается в период второй половины X – первой половины XI в. В их числе оковка малого рога из Черной Могилы ( Корзухина , 2017. С. 623. Рис. 6), а также большая бляшка из кургана 2 в Таба-евке ( Орлов , 1984. С. 49).

Еще один конструктивный элемент рассматриваемой сабли – железная фигурная обойма с язычком. Она расположена у основания клинка и прикрывает лезвие на длину 7,3 см (рис. 3: 2 ). По мнению М. В. Горелика, клинки, снабженные обоймами с язычком, на территории Восточной Европы появляются в эпоху расцвета салтово-маяцкой культуры и концентрируются в районе западного Прикубанья ( Горелик , 2004. С. 86). По У. Ю. Кочкарову, сабли с такими обоймами начинают появляться в Восточной Европе в IX в., серийное же их распространение приходится на X–XI вв. ( Кочкаров , 2008. С. 30). Близкие по форме фигурные обоймы расположены на всех клинках из уже упомянутого кургана № 2 Колосовского могильника (вторая половина X – первая половина XI в.) ( Дитлер , 1961. Табл. XVII: 6; XVIII: 2; XIX: 3; Пьянков, Цокур , 2011. С. 160). Наиболее морфологически близкая обойма принадлежит клинку из погребения 4 ( Дитлер , 1961. Табл. XIX: 3 ).

Таким образом, совокупность рассмотренных признаков, присущих конструктивным и художественным деталям изделия, позволяет с высокой долей уверенности предположить, что время бытования сабли, обнаруженной в окрестностях д. Конино, укладывается в рамки второй половины X – первой половины XI в.

Помимо особенностей самого предмета не менее важным является вопрос о возможной интерпретации места находки. Поскольку на месте обнаружения сабли отсутствуют культурный слой поселения, следы захоронения или иных ритуальных действий, находку следует определять как «местонахождение», хотя формально в современной археологии России такой тип памятников не закреплен ( Загорулько , 2019. С. 34–43). Под таким же наименованием объект обозначен и в отчетной документации ( Простяков , 2022. С. 2). На территории Окско-Донского региона известны схожие по характеру объекты, также относящиеся к эпохе формирования древнерусского государства. Наиболее географически близким является местонахождение у с. Орлово. Там на небольшой площади были обнаружены несколько предметов: расколотый боевой топорик-чекан, два железных черешковых ножа, серебряный арабский дирхем ( Простяков , 2022. С. 212. Рис. 174; Колоколов , 2023а. С. 271). Признаков поселения или могильника на этой и прилегающей территории выявлено не было ( Простяков , 2022. С. 54–55). Однако следует учесть, что обнаруженные предметы имеют весьма скромные размеры и их потеря в повседневном обиходе вполне вероятна. Эти находки могут маркировать кратковременный воинский лагерь либо, учитывая водораздельный характер участка их обнаружения, – древнюю сухопутную дорогу. Сабля же имеет весьма внушительные габариты и высокую материальную ценность, так что незаметная утрата ее владельцем в ходе перемещения или локального боестолкновения маловероятна. Исходя из этого можно высказать предположение, что местонахождение сабли может являться простейшим поминальным комплексом. Такие объекты известны на территории Доно-Донецкой степи в Хазарское время. Один из них обнаружен в окрестностях с. Старая Покровка Чугуевского района Харьковской области: он представлял собой яму без следов захоронения, на дне которой обнаружен богатый вещевой комплекс, в том числе недеформированная сабля ( Колода, Аксенов , 2020. С. 81–98).

Несмотря на отсутствие явной связи рассматриваемой сабли с поселенческим либо погребальным комплексом, можно попытаться определить ее культурно-исторический контекст, учитывая наиболее вероятную датировку находки. На протяжении IX – середины XI в. на территории Окско-Донского междуречья выделяется многочисленная группа памятников, материалы которых соотносимы с древностями роменской археологической культуры. Предметы вооружения, происходящие с них, делятся на три группы: изделия, характерные для восточноевропейского, североевропейского и степного круга древностей. Все находки обнаружены на поселениях; на настоящий момент захоронений этого времени, содержащих оружие, не выявлено (Колоколов, 2022. С. 190–191). Предметы вооружения степного круга, к которым традиционно относятся сабли, представлены наконечниками стрел, топорами-чеканами, элементами колчанной гарнитуры, фрагментами кольчужного плетения, а также единственным наконечником копья и фрагментом кинжала (Колоколов, 2023а). Все они обнаружены на поселениях раннего периода бытования славянских древностей региона, ограниченного IX – первой половиной X в. В это время население верховий Оки и Дона испытывало значительное влияние салтово-маяцкой культурно-исторической общности.

Учитывая предложенную датировку находки в пределах второй половины X – первой половины XI в., ее можно соотнести со следующим этапом бытования славянских древностей Окско-Донского региона. Согласно их хронологии, поселения этого времени относятся к памятникам среднего и позднего периодов ( Григорьев , 2005. С. 9–22; Колоколов , 2023б). Главная этнокультурная особенность этих памятников – смена вектора внешних связей со степного на древнерусский. Это проявляется во всех сферах материальной культуры – керамическом производстве, украшениях, предметах воинской культуры. Процесс этот во многом связан со сменой политического статуса региона: в ходе походов князя Святослава 964–966 гг. он переходит из даннической зависимости от Хазарского каганата под протекторат древнерусского государства (ПСРЛ, 1846. Т. I. С. 8, 27). Однако, хотя во второй половине X в. влияние степной материальной культуры значительно ослабевает, говорить о его прекращении не приходится. На памятниках этого времени встречаются некоторые предметы степного круга: украшения, элементы конского снаряжения и поясного набора с городищ Лобынское, Спицино, Акиньшино, а также финальных комплексов Супрут ( Колоколов , 2023а; 2023в; Колоколов, Простяков , 2021. С. 51). При этом обращает на себя внимание ряд вещей, находящих наиболее близкие аналогии в древностях венгров, которые концентрируются в горизонте финала раннего – среднего периодов. Это позволяет говорить о второй волне влияния степной воинской культуры на население региона, приходящейся уже на древнерусский период ( Колоколов , 2023а. С. 278). Учитывая наиболее вероятную датировку сабли, ее появление в регионе допустимо связывать именно с этой волной.

Не стоит также исключать и того, что находка может быть связана с внедрением сабли в вооружение древнерусского всадника. По мнению А. Н. Кирпичникова, этот процесс начался в первой половине XI в. ( Кирпичников , 1966. С. 68–69). Наиболее ранние находки фрагментов сабель в составе древнерусского комплекса вооружения происходят из Гнёздовского могильника и датируются второй половиной Х в. ( Каинов , 2019. С. 117).

Ближайший к местонахождению сабли, синхронный ей поселенческий памятник – крупное городище у д. Кетри, расположен на том же, левом, берегу р. Упки, в 3,6 км к западу (рис. 1: II: 2 ). В ходе раскопок на городище был зафиксирован мощный слой конца X – первой половины XI в. ( Колоколов и др. , 2021. С. 172–204). Не исключено, что находка сабли может быть связана с функционированием воинского контингента, расположенного на территории этого укрепленного поселения.