Находки фосфоритов в Сезымской свите (нижняя пермь, Косью-Роговская впадина)

Автор: Инкина Н.С.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 9-10 (261-262), 2016 года.

Бесплатный доступ

Фосфоритовые конкреции, как и вмещающие их кремнистые породы, в сезымской свите Косью-Роговской впадины Предуральского краевого прогиба обнаружены впервые. Исследования показали, что свита сложена микстолитами, карбонатными, глинистыми, терригенными и кремнистыми породами. Фосфориты встречены лишь в единственном разрезе. Согласно аналитическим исследованиям, породообразующими в конкрециях являются карбонатапатит, кальцит и кварц. Данные конкреции могут быть использованы как маркирующие горизонты для корреляции со сходными разрезами Предуральского краевого прогиба.

Косью-роговская впадина, нижняя пермь, сезымская свита, фосфоритовые конкреции, маркирующий горизонт

Короткий адрес: https://sciup.org/149129222

IDR: 149129222 | УДК: 552.5 | DOI: 10.19110/2221-1381-2016-10-39-44

Текст научной статьи Находки фосфоритов в Сезымской свите (нижняя пермь, Косью-Роговская впадина)

Сезымская свита выделена на юго-востоке Пай-Хоя в Елецкой структурно-формационной зоне [11] и широко распространена на севере Косью-Роговской впадины Предуральского краевого прогиба. Согласно современной стратиграфической схеме, свита имеет ассель-ско-сакмарский возраст [8]. Нами она изучена в пределах Косью-Роговской впадины (восемь естественных выходов: реки Уса, Лек-Елец, Воркута и руч. Кечшор (бассейн р. Усы), два карьера близ г. Воркуты и руч. Тангепче (бассейн р. Лемвы). Исследования вещественного состава свиты показывают, что преобладающими в ее строении являются разнообразные типы карбонатных пород и микстолиты. К микстолитам отнесены породы смешанного состава, в которых ни одна компонента не достигает 50 % [7]. В большинстве изученных разрезов микстолиты состоят из трех основных компонент: 1) глинистой — иллит и хлорит, 2) карбонатной — кальцит и доломит и 3) алевритовой — обломочные кварц и полевой шпат (ПШ). В меньшей степени в строении свиты участвуют терригенные, глинистые и кремнистые породы. Фосфоритовые конкреции встречены лишь в разрезе нового известнякового карьера, заложенного для нужд цементного завода г. Воркуты. Карьер находится на правом берегу р. Воркуты, в 2 км от цементного завода. Его протяженность в северо-западном направлении около 2 км, ширина около 100 м и глубина до 25—35 м. Выходы каменноугольно-нижнепермских пород вскрыты на северной стенке карьера. В структурно-тектоническом плане изученный разрез с фосфоритами расположен в пределах Воркутской ступени Косью-Роговской впадины Предуральского краевого прогиба. Конкреции в осадоч ных образованиях важны как индикаторы для палеогеографических реконструкций, как маркирующие горизонты для корреляции удаленных разрезов и, собственно, как полезные ископаемые [3, 4].

Методы исследования

Изучение фосфоритов в шлифах проводилось при помощи оптического микроскопа Полам-213М. Вещественный состав и строение фосфоритов изучались при помощи рентгеновского дифрактометрического анализа, химического 14-компонентного и спектрального количественного анализов, ИК-спектроскопии, сканирующего электронного микроскопа. Все аналитические исследования проводились в ЦКП «Геонаука» Института геологии Коми НЦ УрО РАН.

Фактический материал

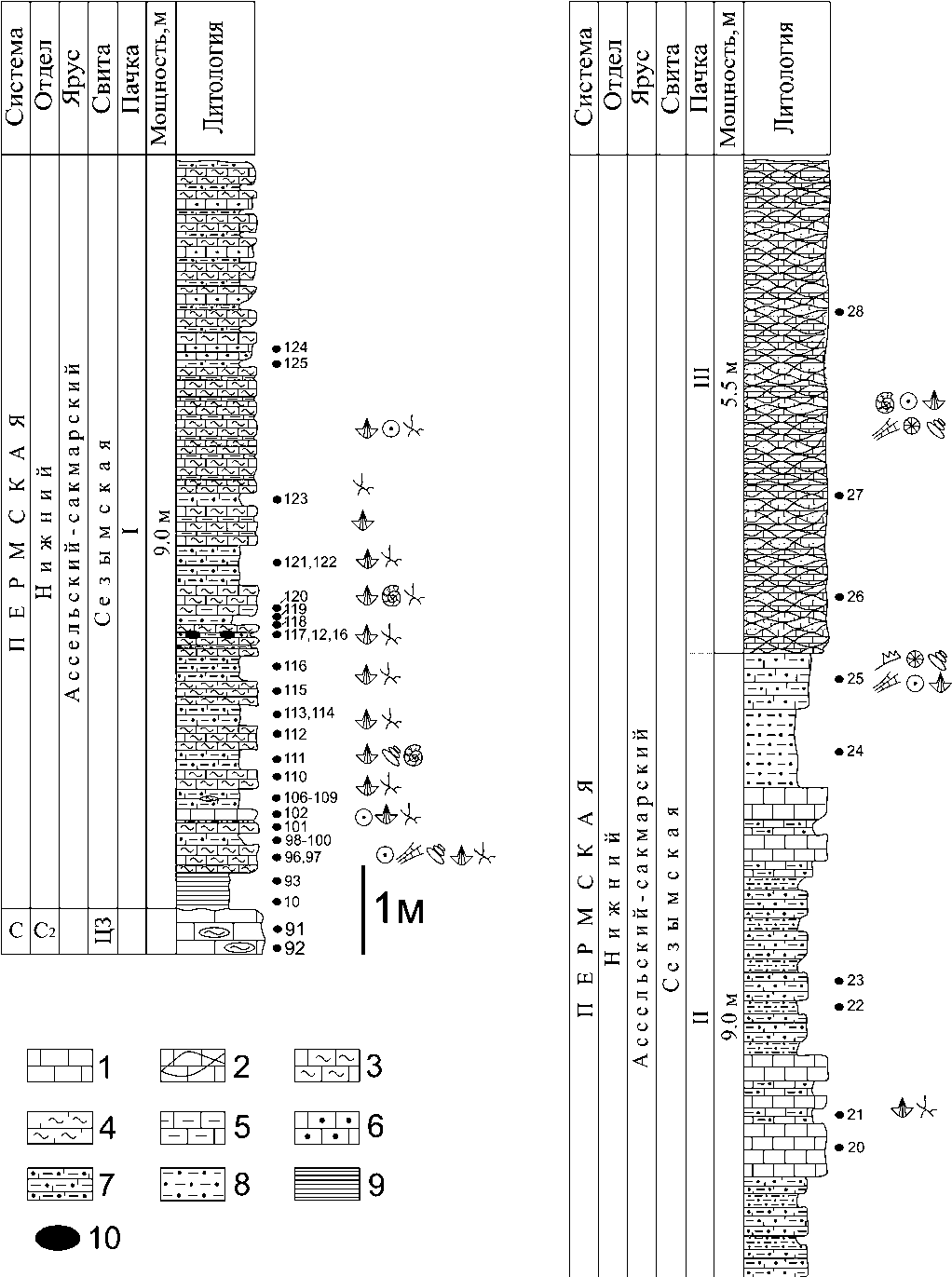

В строении сезымской свиты цементно-заводского разреза выделено три пачки: нижняя кремнистая, средняя микстолитовая и верхняя известняковая общей мощностью около 23 м (рис. 1).

Нижнюю пачку слагают тонкопереслаивающие-ся силициты, кремнистые известняки и микстолиты общей мощностью около 9 м. Силициты и кремнистые известняки более массивные, на выветрелой поверхности имеют желто-рыжий цвет. Породы содержат остатки бра-хипод (в том числе беззамковых), пелеципод, мшанок и иглокожих, а также встречены аммоноидеи и трилобиты. Некоторые стенки створок брахиопод замещены дисульфидами железа. Особенностью этой части разреза являются многочисленные ходы Zoophycus , распостраненные в силицитах и кремнистых известняках. Эти отложения от-

Рис. 1. Литолого-стратиграфическая колонка сезымской свиты (карьер цементного завода г. Воркуты): 1 — пелитоморфный известняк, 2 — известняк с петельчатой текстурой, 3 — кремнистый известняк, 4 — силицит, 5 — глинистый известняк, 6 — алевритовый известняк, 7 — микстолит, 8 — глинистый алевролит, 9 — глина, 10 — фосфоритовые конкреции; a — конодонты, b — криноидеи, c — мшанки, d — гастроподы, e — брахиоподы, f — аммоноидеи, g — ругозы, h - ходы илоедов

Fig. 1. Lithologic and stratigraphic column of Sezym Fm. (quarry of Cement factory, near of Vorkuta): 1 — pelitomorphic limestone, 2 — limestone with a loop-shaped texture , 3 — siliceous limestone, 4 — silicite, 5 — clayey limestone, 6 — silt limestone, 7 — mixtolite, 8 — clayey aleurolite, 9 — clay, 10 — phosphorite concretions; a — conodonts, b — echinoderms, c — bryozoans, d — gastropods, e — brachiopods, f — ammonoids, g — tetracorals, h — traces of ichnofossils делены от среднекаменноугольных светло-серых биокла-стовых известняков, включающих черные диагенетические кремни линзовидной формы, слоем разноцветной глины (от зеленовато-серой до бурой) мощностью 0.4 м. Граница кремнистой пачки с микстолитовой не наблюдается.

Важно подчеркнуть, что эта кремнистая пачка вскрыта лишь карьером цементного завода. При этом в других разрезах, где хорошо обнажены нижняя и верхняя границы свиты, подобные отложения отсутствуют.

Средняя пачка мощностью 9 м сложена преимущественно микстолитами и глинистыми алевролитами и в меньшей степени пелитоморфными известняками. Микстолиты карбонатно-глинисто-алевритового состава имеют сланцеватую и массивную текстуру. Отмечается тенденция: чем больше карбонатной компоненты в мик-столите, тем она массивнее. В кровле пачки (верхние 1.5 м) в микстолитах и алевролитах содержится глауконит 5—7 % (оценен визуально в шлифах). В этой же части разреза были найдены конодонты: Gondolelloides canadensis Henderson et Orchard , Adetognathus cf. latus Gunnell , Streptognathodus cf. grandis Chernykh , Streptognathodus sp. Данный комплекс конодонтов по присутствию Streptognathodus cf. grandis Chernykh отвечает ассельскому ярусу (зона glenisteri) (определения А. В. Журавлева).

Верхняя пачка мощностью 5.5 м сложена преимущественно плотными серыми пелоидно-биокластовыми известняками с характерной петельчатой текстурой. Среди органических остатков распространены брахиоподы, ругозы, мшанки и иглокожие. Эти известняки разделяются более глинистыми сланцеватыми разновидностями.

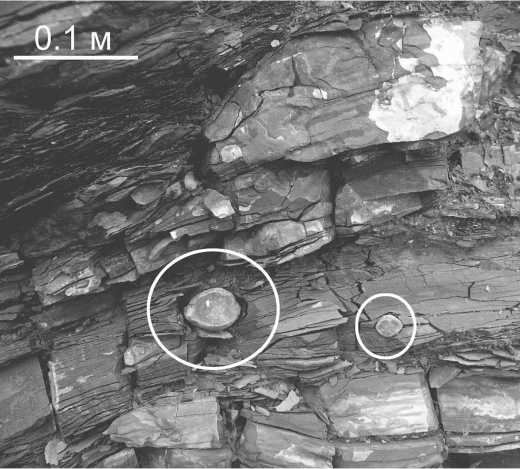

Фосфоритовые конкреции встречены в микстолитах нижней пачки. Микстолиты темно-серого цвета на выве-трелой поверхности, со сланцеватой и иногда листоватой текстурой. Конкреции темно-серого цвета, округлой и уплощенно-округлой формы, размером 3—5 см неравномерно распределены по слою мощностью 0.2 м (рис. 2). В некоторых из них наблюдается скорлуповатая отдельность, обусловленная зональным строением конкреции.

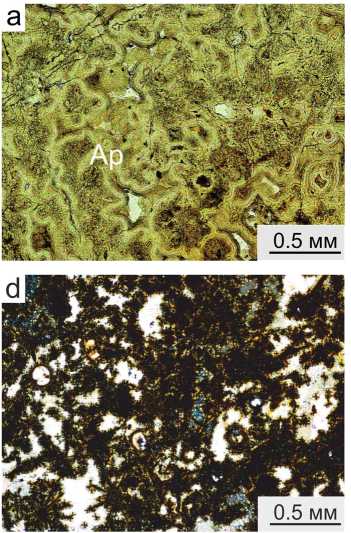

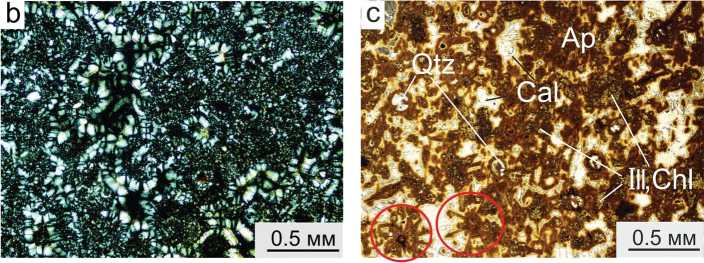

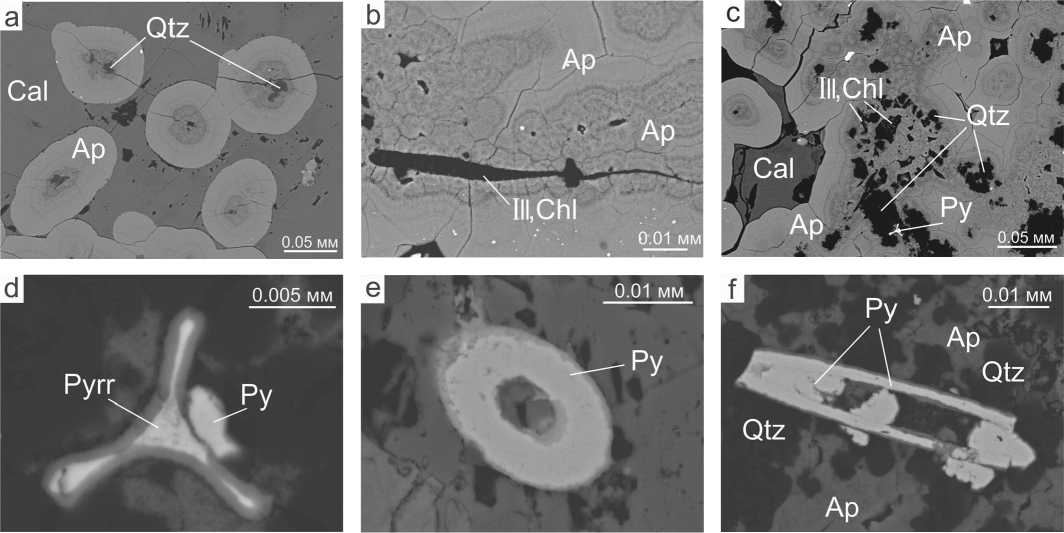

Породообразующими в конкрециях являются фосфатный минерал, кальцит и кварц (рис. 3 и 4). Акцессорные минералы представлены алюмосиликата-

Рис. 2. Фосфоритовые конкреции в кремнистой пачке сезым-ской свиты

Fig. 2. Phosphorite concretions in siliceous member of the Sezym Fm ми и сульфидами железа. Наблюдаются многочисленные остатки перекристализованных радиолярий и единичные спикулы губок (рис. 3, c; рис. 4, d—f). Граница конкреции и вмещающей породы резкая. На поверхности конкреции под электронным микроскопом видны микрокарманы с вмещающей породой.

Фосфатный минерал в проходящем свете имеет коричневато-желтоватый цвет. Его распределение неравномерное. На одних участках он наблюдается в виде отдельных глобул с концентрической зональностью и радиально-лучистым строением, на других — в виде их почковидно-корковых агрегатов, а также выполняет стенки радиолярий (рис. 3; рис. 4, a—c). Зональное строение фосфатного минерала, возможно, обусловлено различным содержанием органического вещества, так как, по данным микрозондового анализа, состав этих зон одинаковый. Часто в центре фосфатной глобули отмечаются скопления алюмосиликатов и единичных зерен кварца

Рис. 3. Микрофотографии почковидно-корковых радиально-лучистых фосфоритов (оптический микроскоп Полам Л-213М): a — без анализатора; b — с анализатором — выщелоченная конкреция; c — без анализатора, d — с анализатором — неизмененная конкреция. Красным цветом выделены фосфатизированные остатки радиолярий. Ap — карбонатапатит, Cal — кальцит, Qtz — кварц, Py — пирит, Ill — иллит, Chl — хлорит, Pyrr — пирротин

Fig. 3. Microphotograph of reniform- crustal radial axial phosphorites (optical microscope Polam A-213M): a — without analyzer; b — with analyzer — a leached concretion; c — without analyzer; d — with analyzer — unmodified concretion. Red color shows phosphatized remains of radiolarians. Ap — carbonateapatite, Cal — calcite, Qtz — quartz, Py — pyrite, Ill — illite, Chl — chlorite, Pyrr — pyrrhotite

Рис. 4. Микрофотографии фосфоритовых конкреций (СЭМ JSM-6400, режим регистрации — упругоотраженные электроны): a, b, c — почковидно-корковый радиально-лучистый карбонатапатит; d, e, f — спикулы губок в продольном и поперечном срезе; Ap — карбонатапатит, Cal — кальцит, Qtz — кварц, Py — пирит, Ill — иллит, Chl — хлорит, Pyrr — пирротин

Fig. 4. Microphotograph of phosphorite concretions (SEM JSM-6400, registration mode - back scattered electrons): a, b, c — reniform-crustal radial axial carbonate apatite; d, e, f — spicules of sponges in axial and cross sections; Ap — carbonatapatite, Cal — calcite, Qtz — quartz, Py — pyrite, Ill — illite, Chl — chlorite, Pyrr — pyrrhotite

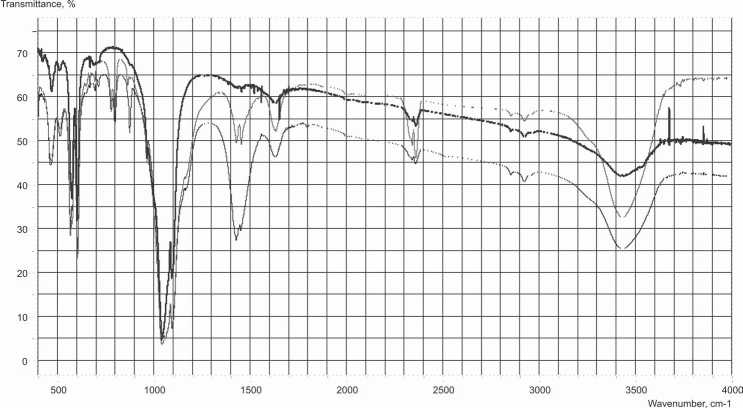

(рис. 3, с; рис. 4, b, c). Размер элементарной ячейки апатита в выщелоченной конкреции равен (9.351 ± 0.007) А, а в неизмененной — (9.377 ± 0.008) А, что соответствует фторапатиту (аналитик Б. А. Макеев). Результаты количественного спектрального анализа на фтор показали либо его отсутствие, либо содержание в пределах погрешности метода. Наличие дублетной полосы поглощения в области 1400—1500 см-1, полученной ИК-спектроскопией (аналитик М. Ф. Самотолкова), указывает на присутствие аниона [СО3]2- в структуре фосфата, что дает основание диагностировать этот минерал как карбонатапатит (рис. 5). По данным химического анализа, содержание P2O5 около 22 %; согласно нормативному пересчету, на долю карбонатапатита приходится 49-

50 %. Результаты микрозондового анализа карбонатапатита показали присутствие в его составе S (0.6-0.7 %) (аналитик В. Н. Филиппов).

Большая часть межфосфатного порового пространства выполнена крупнокристаллическим кальцитом, часто с характерными двойниками. Также он встречается в виде отдельных зерен в фосфатных участках и иногда занимает внутреннюю часть фосфоритизированных радиолярий. Содержание кальцита по нормативному пересчету составляет 25 %. Некоторые конкреции фосфоритов сильно пористые, вероятно, за счет современного растворения карбонатной компоненты.

Кварц распространяется подобно кальциту. Обычно он образует агрегаты, выполняющие поровые участки

Рис. 5. Сопоставление ИК-спектров фосфоритов сезымской свиты с фторапатитом Хибинского месторождения (синий спектр): красный спектр — выщелоченная фосфоритовая конкреция, черный спектр — неизмененная фосфоритовая конкреция

Fig. 5. Comparison of IR spectra of phosphorites of the Sezym Fm. with fluorapatite of the Khibin ore-deposit (blue spectrum): red spectrum — leached phosphorite concretion, black spectrum - unmodified phosphorite concretion

между фосфатным образованиями, стенки радиолярий, а также внутреннее пространство фосфатизированных органических остатков. На долю кварца приходится 20 %.

Как уже было отмечено выше, алюмосиликаты встречены в центральной части фосфатных участков. Ранее исследования глинистой компоненты вмещающих отложений показали, что для всех типов сезымских пород определена хлорит-иллитовая ассоциация [2]. Данные микрозондового анализа также подтвердили, что в конкрециях наиболее распространенным и среди глинистых минералов являются слюда (иллит) и в меньшей степени хлорит. Такое распространение и состав могут указывать на то, что участки, сложенные алюмосиликатами, являются остатками вмещающей породы. Содержание глинистых минералов составляет 3—4 %.

Сульфиды железа, встреченные в виде фрамбоидов и агрегатов неправильной формы, с учетом того, что присутствие марказита в нижнепермских фосфоритах маловероятно, интерпретируются как пириты. Они распространены как включения в карбонатапатите, в кальците, а также выполняют стенки радиолярий и спикул губок. Кроме этого, при помощи электронного сканирующего микроскопа были обнаружены спикулы губок, выполненные сульфидом железа, который по соотношению атомных процентов железа и серы интерпретируется как пирротин. Следует отметить, что пирротиновые спикулы окаймлены более темной зоной, представленной гидроксидом железа, образование которой, вероятно, можно связать с современными процессами выветривания. На долю сульфидов железа приходится около 2—3 %.

Обсуждения и выводы

На основании изучения строения конкреций можно предположить, что первоначально шло образование кар-бонатапатита, замещающего участки с довольно обильными скоплениями радиолярий. Важно заметить, что во вмещающих микстолитах этих органических остатков не наблюдается. После образования фосфатного минерала большая часть порового пространства была выполнена кальцитом. Вероятно, позднее шло выпадение из растворов кремнезема. Его источником были органические остатки радиолярий и спикул губок. Следует отметить, что в конкрециях большая часть органических остатков фосфатизированы, но встречены радиолярии, в которых стенки еще частично выполнены кремнеземом. Сульфиды железа, судя по характеру их распространения, образовывались на протяжении всего времени формирования конкреций, которое, вероятнее всего, проходило в восстановительных условиях.

Малое содержание фосфоритовых конкреций во вмещающих породах сезымской свиты не даёт основания говорить об их практическом значении, но они могут быть интересны как маркирующие горизонты. В ас-сельско-сакмарских отложениях севера Урала фосфатоносные горизонты известны лишь в кечьпельской свите Лемвинской структурно-формационной зоны [6]. Фосфоритовые конкреции сезымской свиты, как и вмещающие отложения кремнистой пачки, обнаружены впервые. Сходные отложения описаны на Южном Урале в разрезе «Красноусольский», являющемся одним из опорных разрезов верхнепалеозойских отложений Южного Урала и предложенном в качестве стратотипа нижней границы сакмарского яруса [9]. Здесь фосфоритовые конкреции распространены в основном в отложе ниях гжельского яруса верхнего карбона, а также встречаются в верхней части касимовского и в низах ассель-ского ярусов. Важно отметить, что в основании разреза «Красноусольский» также выделена кремнисто-глини-сто-карбонатная пачка, охватывающая интервал от мяч-ковского горизонта среднего карбона до касимовского яруса [5, 10]. В изученном разрезе кремнистые породы сезымской свиты залегают на среднекаменноугольных известняках и перекрываются раннеассельскими мик-столитами, что дает основание предположить их позднекаменноугольный возраст.

Автор выражает благодарность своему научному руководителю В. А. Салдину за помощь и консультации при написании статьи, а также Б. А. Макееву, В. Н. Филиппову, М. Ф. Самотолковой и сотрудникам химической группы Института геологии Коми НЦ УрО РАН за проведение аналитических работ.

Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований УрО РАН № 15-18-5-47.

Список литературы Находки фосфоритов в Сезымской свите (нижняя пермь, Косью-Роговская впадина)

- Земля: введение в общую геологию / Дж. Ферхуген, Ф. Тернер, Л. Вейс и др. / Пер. с англ. Б. А. Борисова, А. М. Карасика, Г. Н. Мухитдинова и др. М.: Мир, 1974. Т. 2.

- Инкина Н. С., Симакова Ю. С., Салдин В. А. Глинистые минералы сезымской свиты нижней перми Косью-Роговской впадины // Структура, вещество, история литосферы Тимано-Североуральского сегмента: Материалы 23-й научной конференции. Сыктывкар: Геопринт, 2014. С. 162-167.

- Македонов А. В., Зарицкий П. В. Конкрецеобразование и стадийность литогенеза // Конкреции и конкреционный анализ. М.: Наука, 1977. С. 5-18.

- Македонов А. В., Зарицкий П. В. Значение конкреций для фациального и формационного анализа, корреляции осадочных толщ и поисков месторождений полезных ископаемых // Там же. С. 18-33.

- Опорные разрезы верхнего карбона и нижней перми Западного склона Урала и Приуралья / Б. И. Чувашов, Г. В. Дюпина, Г. А. Мизенс, В. В. Черных. Свердловск: УрО АН СССР, 1990. 412 с.