Находки из цветного металла на селище Микулино 7 (XV-XVI вв.)

Автор: Кирсанов А.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археология средневековья и нового времени. Проблемы и материалы.

Статья в выпуске: 249-2, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье вводится в научный оборот ряд находок различных категорий из цветного металла, обнаруженных при раскопках позднесредневекового селища Микулино 7 Лотошинского района Московской области в 2016 г. Полученный материал свидетельствует об активных торговых и культурных связях населения удельного Микулинского княжества с Тверью, Старицей, Новгородом и другими крупными городами в XV-XVI вв.

Микулино, культурный слой, медный сплав, свинцово-оловя-нистый сплав, нательный крест, перстень, накладка, пуговица, серьга, датировка

Короткий адрес: https://sciup.org/143163998

IDR: 143163998

Текст научной статьи Находки из цветного металла на селище Микулино 7 (XV-XVI вв.)

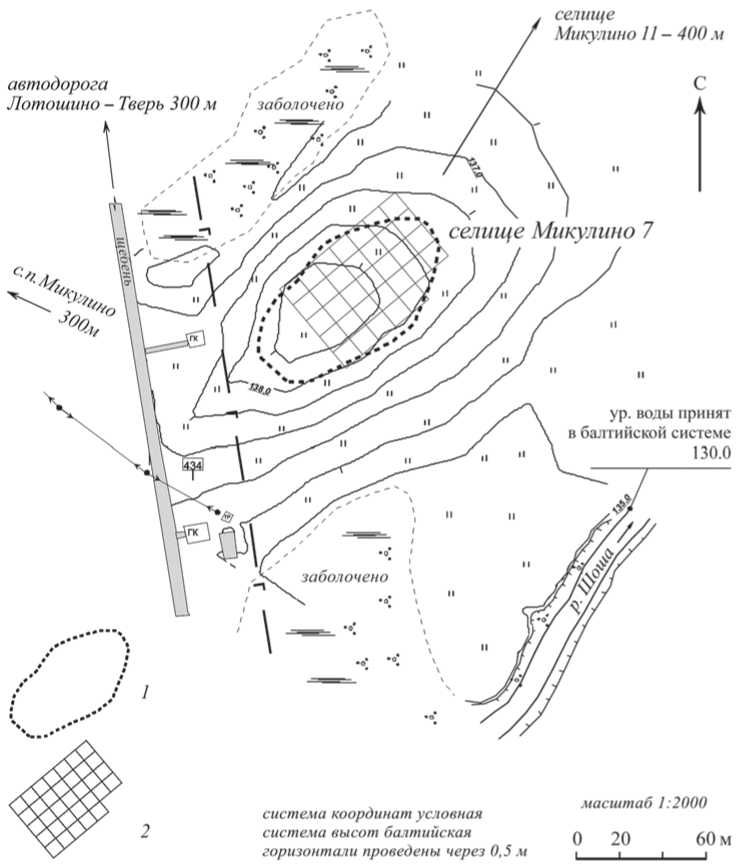

Селище Микулино 7 находится в Лотошинском районе Московской области, в 0,7 км к востоку от с. Микулино и в 0,9 км к юго-востоку от церкви села. Занимает песчаное всхолмление первой надпойменной террасы левого берега р. Шоша (правый приток Волги). Площадка памятника в плане имеет овальную форму и вытянута по оси северо-восток – юго-запад.

В селе Микулино и его окрестностях, помимо известного Микулинского городища, в разные годы исследователями зафиксировано 11 селищ, большинство из которых датируются в пределах XV–XVII вв. и, по сути, являются частями обширных посадских территорий столицы удельного Микулинского княжества. Селище Микулино 7 было открыто В. Л. Ивченковым в 1987 г. ( Ивченков , 1987). В 2012 г. селище обследовалось отрядом Подмосковной экспедиции Института археологии РАН ( Кравцов , 2012). На территории селища были заложены шурфы, выявлен культурный слой, содержавший фрагменты круговой керамики. На основании полученных материалов селище было предварительно датировано XIV–XVI вв. В 2016 г. отрядом Подмосковной экспедиции Института археологии РАН под руководством Р. А. Федонина на памятнике проведены раскопки общей площадью 3300 кв. м (рис. 1). Были исследованы культурный слой и археологические объекты в виде ям различного назначения: столбовых, хозяйственных, мусорных, остатков подполов жилых и хозяйственных построек.

Рис. 1. Селище Микулино 7. Топографический план

1 – граница селища; 2 – раскоп 1

Помимо массового керамического материала и коллекции индивидуальных находок, получена нумизматическая коллекция – 94 монеты, из них серебряных всего 15 шт.: это денги, полушки, копейки, датирующиеся от начала XVI до начала XVII в. Остальные монеты – это московские и тверские медные пулы (последних – большинство), датировка которых укладывается в перв. треть – третью четв. XVI в., за исключением 13 экз. втор. пол. – конца XV в.1 Отметим, что культурный слой селища представляет собой пахоту без какой-либо стратиграфии, так как в результате многолетней распашки слой был полностью перемешан и непотревоженные напластования сохранились лишь в заглубленных в материк ямах. Тем не менее из пахотного слоя происходит значительное количество археологического материала – фрагментов и развалов керамических сосудов, костей животных и различных индивидуальных находок из черного и цветного металла (из сорока двух находок, публикуемых в настоящей статье, из заполнений ям происходят лишь четыре). Они представлены несколькими категориями изделий.

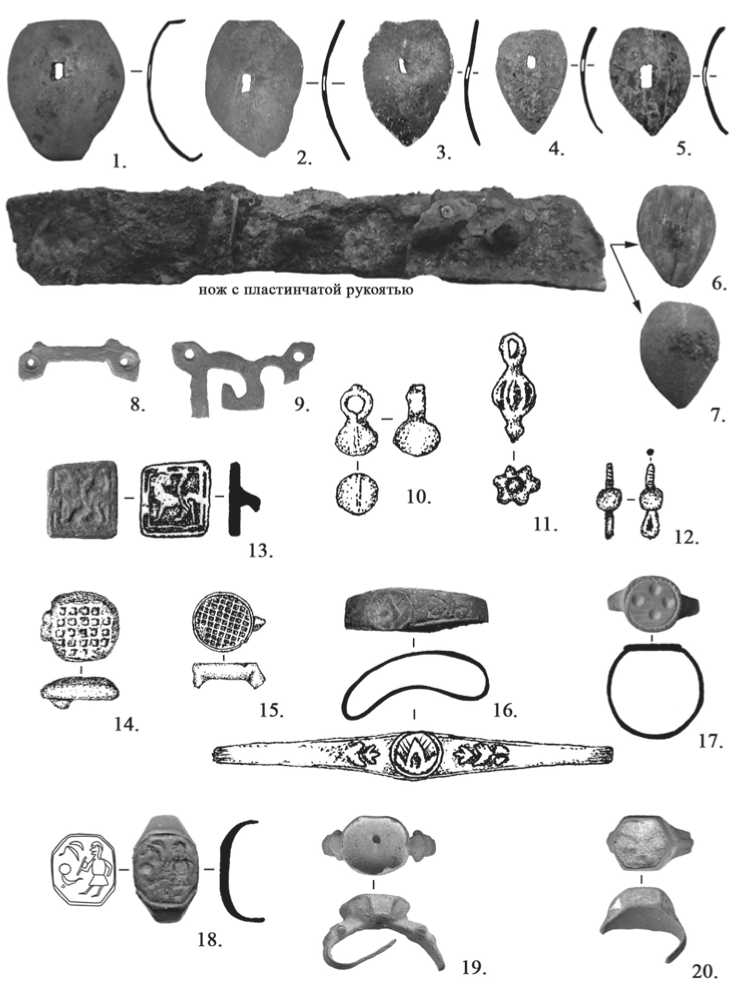

Накладки представлены семью экземплярами из медного сплава, пять из которых происходят из пахотного слоя селища, а две – из заполнения хозяйственной ямы 19а (рис. 2, 1–7 ). Отличаясь размерами, в остальном накладки абсолютно идентичны друг другу. Это каплевидные выпуклые пластины с прямоугольным отверстием в центре для крепления. По всей видимости, каждая из них использовалась как навершие для деревянной или костяной рукояти какого-либо ручного инструмента, предохраняющее ее от повреждений. Доказательством тому служат две накладки из ямы 19а, найденные вложенными одна в другую на тыльной части железного ножа с остатками деревянной рукояти (рис. 2, 6, 7 ). Можно предположить, что на инструментах они крепились как одиночно, так и группой по 2–3 штуки (возможно, для «наращивания» и усиления рукояти). Подобные накладки – довольно частая находка в культурных слоях средневековых сельских и городских поселений.

Из пахотного слоя селища происходят два фрагмента накладок из медного сплава (рис. 2, 8, 9 ). Это обломки плоских прорезных пластин в виде прямоугольных ажурных рамок с фигурными выступами по углам и круглыми крепежными отверстиями в каждом. На одном фрагменте в центральной части имеется Г-образный выступ (рис. 2, 9 ). Аналогичные накладки были найдены в заполнении ямы 1 селища XV–XVI вв. Рождественно 1 Одинцовского района Московской области ( Богомолов и др. , 2012. С. 375. Рис. 1, 6 ), на селище Аэропорт Домодедово 3 Домодедовского городского округа Московской области ( Прошкин , 2016. Рис. 196, 6 ), на селище МининоVI (Археология севернорусской деревни..., 2008. С. 80. Рис. 66, 4 ). Подобные изделия известны в составе погребального инвентаря позднесредневековых могильников Литвы XV–XVII вв. ( Svetikas , 2003. С. 252–254. Рис. 20; 22; 24; 27). Точно такие же накладки Т. Берга однозначно атрибутировала как составные части затворного механизма на кожаных кошельках в погребениях XIV–XVII вв. из могильника Августинишки в Латвии ( Берга , 2001. С. 426, 427. Рис. 6; 7).

Рис. 2. Селище Микулино 7.

Изделия из цветного металла. Накладки, пуговицы, серьга, перстни

В яме 17 (остаток заглубленного подпола погибшей в пожаре жилой или хозяйственной отапливаемой конструкции) ( Федонин , 2017) была найдена ременная (?) накладка из медного сплава (рис. 2, 13 ), представляющая собой квадратную в плане пластину толщиной 2 мм, у которой на углубленной площадке лицевой стороны имеется окруженное выпуклой рамкой рельефное изображение идущего влево зверя с четырьмя лапами и поднятым хвостом, пропущенным между задними лапами, голова повернута вправо. Оборотная сторона накладки гладкая, в центре – фрагмент крепежного штифта сечением 2,5 мм. Уверенно идентифицировать изображенного зверя не представляется возможным из-за довольно низкого качества литья, а также не лучшей сохранности изделия. Следует отметить, что иконографическими признаками в изображениях четвероногого зверя в прикладном искусстве Руси являются (в числе других) положения его головы и хвоста. В нашем примере голова животного повернута назад, и такие изображения, по наблюдениям исследователей, начинают преобладать в XIV–XV вв., а изображения пропущенного между лапами поднятого хвоста встречаются на Руси с рубежа X–XI вв. по XVII в. ( Чернецов , 1997. С. 211). Сходные зооморфные мотивы можно наблюдать, например, на некоторых ременных бляшках X–XI вв. с изображениями льва (?), описанных и типологизированных В. В. Мурашевой. Такие бляшки отнесены автором к классу XXXI, группе 1 ( Му-рашева , 2000. С. 47. Рис. 66, 1А ). Следует также упомянуть о ряде находок XIV– XVI вв. из Новгорода, Твери, Московской области и Болгара, в числе которых присутствует квадратная поясная накладка с изображением «барса» с поднятым хвостом и обращенной назад головой ( Сарачева , 2003. С. 112. Рис. 6, 4 ). Можно согласиться с автором, что сходство изображений на различных изделиях свидетельствует о популярности данного образа, взаимовлияниях и заимствованиях при создании памятников прикладного искусства. Таким образом, этот декор, имея столь древнее происхождение, даже в позднем средневековье продолжает присутствовать в семантике декора памятников русской металлопластики.

Пуговицы представлены двумя литыми экземплярами из медного сплава. Одна из них с эллипсоидным гладким туловом и округлым ушком с выступом в верхней части отлита, по всей видимости, в разъемной форме. На это указывает литейный шов, проходящий по центральной оси (рис. 2, 10 ). Пуговицы сходных форм, называемые разными исследователями «грушевидными», «грибовидными», «пуговицами-гирьками», – довольно частая находка на сельских памятниках, как средневековых, так и Нового времени ( Осипов, Станюкович , 2005. С. 62. Табл. IX, 24 ). Встречены также в Новгороде в слоях рубежа XI–XII – XV в. ( Седова , 1981. С. 154. Рис. 61, 3–7 ). Весьма близкие по форме пуговицы происходят из раскопов во Владимире и датируются XVI–XVIII вв. (Пуговицы XI–XVIII веков..., 2015. С. 32. Рис. 30). Вторая пуговица по форме близка, скорее, к типу биконических – из-за хорошо выраженного ребра. Ее тулово декорировано шестью продольными выемками. В поперечном сечении представляет собой скошенную шестилепестковую розетку, что, вероятно, является следствием некачественного литья. Плоское петлевидное ушко также выполнено довольно грубо (рис. 2, 11 ). Прямых аналогий выявить не удалось, однако сходные элементы в оформлении тулова присутствуют у пуговиц из раскопок в кремле Суздаля и датированных XVII–XVIII вв. (Там же. С. 26. Рис. 14; 15).

Серьга. Найденный фрагмент изделия, вероятно, принадлежит к распространенному типу серег в виде знака вопроса с нанизанной бусиной. Изготовлена, вероятно, из свинцово-оловянистого сплава, сильно патинирована (рис. 2, 12 ).

Перстни. В пахотном слое были найдены 7 перстней и их фрагментов. Щитки (из свинцово-оловянистого сплава) двух из них можно отнести к типу щитковосрединных, так как сами щитки находятся в одной плоскости с дужкой. Один имеет слегка выпуклую форму и отличается крайне грубым качеством отливки и плохой сохранностью. Площадка в виде уплощенного круга декорирована сетчатым орнаментом, с обратной стороны сохранились сильно оплавленные фрагменты дужки. По всей видимости, перстень пострадал в огне (рис. 2, 14 ). Второй щиток в плане имеет форму правильной окружности, площадка также украшена сетчатым орнаментом, слегка скошенным относительно поперечной оси перстня, по краю проходит небольшой валик (рис. 2, 15 ). Отливка более качественная, на внутренней стороне щитка виден литейный шов, сохранились два фрагмента дужки округлого сечения. Подобные перстни в ремесленных мастерских производились массово, о чем свидетельствует использование при их изготовлении дешевых сплавов свинца и олова, так что такую покупку могли себе позволить небогатые слои населения городов и округи ( Седова , 1981. С. 136, 137).

Другой перстень того же типа, сделанный из медного сплава, имеет выступающий над дужкой круглый щиток. Площадка по краю окаймлена врезанной линией с треугольными зубчиками, направленными во внешнюю сторону, в центральной части – четыре округлых углубления, расположенные крестообразно, с небольшим отклонением от симметрии. Дужка узкопластинчатая, на внешней и внутренней сторонах видны следы обработки напильником (рис. 2, 17 ). Судя по небольшим размерам (внутренний диаметр – 15,6 мм), данное украшение, вероятно, принадлежало женщине или ребенку.

Перстень из медного сплава, ширина которого плавно возрастает от 3 мм до 8 мм, можно отнести к типу узкопластинчатых. В самой широкой его части находится заключенное в круг рельефное изображение трилистника с отходящими от него по диагонали вверх «лучами». С обеих сторон к центру подходят рельефные же изображения цветков на стебле с листьями. По краям перстня идет тонкая врезанная линия (рис. 2, 16 ). Вся поверхность сильно потерта. Среди новгородских находок упоминаются пять бронзовых узкопластинчатых замкнутых перстней с продольными закраинами и выступающей средней частью, относимые к XIV–XV вв. (Там же. С. 131, 132). Однако прямых аналогий данному перстню выявить не удалось.

Перстень из медного сплава, отнесенный к типу щитковосрединных печатных. На восьмигранном щитке с углубленной рамкой по периметру имеется гравированное изображение воина в профиль влево в коротком доспехе и с копьем, стоящего около плавно изогнутого растения с крупными листьями в верхней части (рис. 2, 18 ). Печатные перстни и печатки-подвески с похожими изображениями были найдены в Москве в слоях XVII в. ( Векслер, Беркович , 2008. С. 124, 125. Рис. 3, 3, 6 ). Известны находки подобных печатных перстней в Суздале. Исследователи отмечают, что композиция «воин у древа» часто встречается на печатях XV–XVI вв. под различными документами, и полагают, что изображение перешло на них с монет ( Седова, Курганова , 1998. Рис. 1, 4–6 ).

Перстень из медного сплава со вставкой (не сохранилась) (рис. 2, 19 ). Щиток округлый, чашевидный, резко выступающий над дужкой, по внешней стороне украшен выпуклыми «ребрами». По краям щитка сохранились остатки четырех «лапок», удерживавших вставку в ячейке. Гладкая пластинчатая дужка ближе к щитку заметно утолщается и декорирована двойными выпуклыми поясками, на одном из которых по сторонам имеются полусферические выступы.

Фрагмент перстня из медного сплава со вставкой (не сохранилась) (рис. 2, 20 ). Щиток шестигранный, каждая грань украшена эмалью двух цветов, разделенных дугообразной перемычкой. Две грани, расположенные друг напротив друга по поперечной оси перстня, украшены синей и желтой эмалью, а четыре остальные грани – белой и синей. Очевидно, вставка в этом перстне закреплялась «глухим» способом. Внутри щиток частично заполнен серовато-белой пористой субстанцией (остатки клеящего состава (?)). Дужка пластинчатая, по ее оси проходит выпуклый валик с одной поперечной перемычкой.

Перстни со вставками, равно как и большинство щитковых, являются, как правило, изделиями городских ремесленников ( Седова , 1981. С. 142; 1997. С. 78).

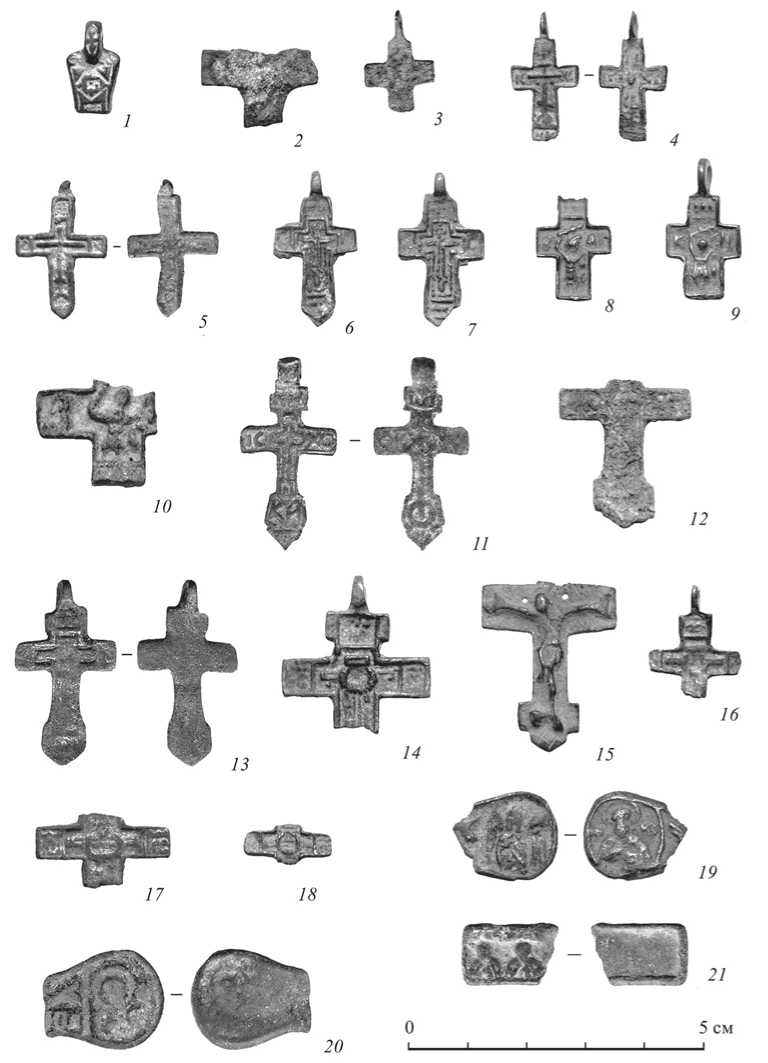

Нательные кресты. Группа включает 21 экз. (в том числе фрагменты). Один крест из свинцово-оловянистого сплава (рис. 3, 5 ) найден в заполнении ямы, остальные (из медного сплава) происходят из пахотного слоя селища.

Прямоконечные кресты составляют большую часть коллекции – 18 шт. Среди них имеется небольшой, видимо, детский крестик (рис. 3, 3 ). На лицевой стороне по краю – слабо читаемый бортик, изображений и надписей нет.

Следующий крест двухсторонний (рис. 3, 4 ), по краям с обеих сторон имеется бортик, на лицевой стороне – рельефное изображение семиконечного Голгофского креста на полукруглом подножии со схематично изображенной главой Адама, с орудиями Страстей, стоящими на косой перекладине. На верхней ветви неясная надпись; на фрагментированной нижней ветви – слабо различимые буквы NI (?) (NIKA?), на концах боковых лопастей монограммы IC и XC . На оборотной стороне в средокрестии помещен выпуклый ромб, на верхней ветви – нечитаемая надпись, на боковых – монограммы IC и XC , в центре нижней ветви – буквы СЬ , ниже поверхность стерта напильником. Оглавие в виде плоского ушка. По краям креста есть остатки неудаленного металла. Близкие по форме и иконографии экземпляры отмечены в каталоге А. К. Станюковича и датируются втор. пол. XVI – нач. XVII в. Подобные кресты были широко распространены, а их несложные, упрощенные формы свидетельствуют о массовом производстве ( Станюкович и др. , 2003. С. 47, 48. № 4-36; 4-37).

У другого креста сохранилось только средокрестие с одной боковой ветвью и обломанными двумя другими. Уцелевшая ветвь с лицевой стороны имеет по краю бортик (рис. 3, 2 ).

Следующие два почти одинаковых односторонних креста имеют в центре рельефное изображение великомученика Никиты, побивающего беса (рис. 3, 8, 9 ). У первого на боковых оконечностях – рельефные буквы К (?) и А ; оглавие утрачено. Второй имеет на верхней оконечности рельефную монограмму NI (?), на боковых оконечностях – К и И ; оглавие – плоское ушко. Аналогичный двум описанным крест был найден в Твери, датирован концом XIV–XVI в. (Там же. С. 46. № 4-32). Кресты с изображениями Никиты с надписями на боковых

Рис. 3. Селище Микулино 7. Изделия из цветного металла. Нательные кресты и их фрагменты и верхнем концах – «НИ», «КI», «ТА» – датированы А. К. Жизневским XVI– XVII вв. (Жизневский, 1888. С. 76. № 1249, 1708, 1960, 1961). Еще один крест с изображением Никиты Бесогона сохранил лишь средокрестие и одну боковую ветвь (рис. 3, 10). Под ногами святого неразборчивая надпись, на уцелевшей ветви – погрудное изображение одного из Предстоящих в трехчетвертном повороте к центру композиции. Он иконографически близок кресту из частного собрания, происходящему из Твери или Старицы и датированному концом XIV – XVI в. (Станюкович и др., 2003. С. 45. № 4-28). Крест сходных пропорций и оформления лицевой стороны встречен на поселении XV – середины XVI в. у села Рож-дественно Одинцовского района Московской области (Богомолов и др., 2012. С. 375. Рис. 1, 2).

По классификации Д. А. Беленькой, описанные кресты с великомучеником Никитой относятся к типу I, подтипу 7 и датируются концом XIV – XVI в. Автор отмечает, что подобный тип крестов встречается, в основном, на территориях среднерусских княжеств (Тверская земля, Суздаль, Рязань), а изображение Никиты, побивающего беса, – одно из самых популярных в древнерусской пластике ( Беленькая , 1993. С. 16). Другие исследователи указывают, что наибольшее количество крестов с таким сюжетом принадлежит к новгородско-тверскому кругу памятников XV–XVI вв. ( Гнутова, Зотова , 2000. С. 13, 14). В. В. Хухарев отмечает, что кресты и иконки с изображениями Никиты Бесогона – частая находка при археологических работах в Твери и Москве, а единичные их находки известны из более чем десятка средневековых городских центров и их окрестностей, среди которых Ржев, Старица, Калуга, Воротынск, Тула, Липецк, Елец, Рязань, Брянск, Вологда, Псков и Коломна ( Хухарев , 2015. С. 455). Исследователь подчеркивает, что наибольшее количество таких находок было сделано в Твери, Москве и Калуге, однако своеобразное лидерство среди них принадлежит именно тверским землям (Там же. С. 459). Следует указать, что среди находок из ювелирных комплексов Затьмацкого посада Твери также отмечен ряд крестов с изображением Никиты Бесогона ( Персов и др. , 2009. С. 270).

Условно отнести к прямоконечным можно левую лопасть двухстороннего креста (рис. 3, 21 ). На лицевой стороне имеется погрудное рельефное изображение двух святых, над головами – неясный рельеф (надпись (?)). На оборотной стороне изображения отсутствуют, по краю лопасти с обеих сторон проходит бортик. Крест с похожим оформлением лопасти, отнесенный А. Н. Спасеных к типу «двустворчатых наперсных крестов», датируется XVI в. ( Спасеных , 2015. С. 308).

Прямоконечные кресты с килевидным окончанием нижней лопасти представлены 7 экземплярами. По классификации С. Н. Кутасова и А. Б. Селезнева, все они относятся к типу XXXI – крестам с прямыми боковыми и килевидной нижней лопастью, датируются XV в. (Кутасов, Селезнев, 2010. С. 318. Табл. XXX). Один из них найден в заполнении ямы 50, являющейся остатками заглубленной в материк подпольной части отапливаемой жилой или хозяйственной постройки (Федонин, 2017). Это двухсторонний крест с бортиком по краям с обеих сторон, на лицевой стороне – рельефный семиконечный крест на треугольной Голгофе, на концах ветвей в прямоугольных медальонах – неясные изображения; на оборотной стороне – слабо читаемое рельефное изображение креста с геометрическим (?) орнаментом (рис. 3, 5). Следующие два одинаковых односторонних креста имеют слегка расширяющиеся нижние ветви. На лицевой стороне – рамочный восьмиконечный Голгофский крест, окруженный рельефной рамкой в виде четырехконечного креста; на концах ветвей в прямоугольных медальонах – неясные рельефные изображения (надписи?); оглавие – уплощенное ушко. По краям – остатки неудаленного металла. Эти два креста полностью аналогичны найденным в Твери при археологических исследованиях на территории бывшего Затьмацкого посада (Персов и др., 2009. Цв. вкл. XXVII, 1). Другой крест двухсторонний (рис. 3, 11), с бортиками по краям с обеих сторон, верхняя ветвь имеет прямоугольное расширение, нижняя – трапециевидное; на лицевой стороне – рельефный рамочный четырехконечный крест с закругленными концами, стоящий на прямоугольной Голгофе, глава Адама изображена схематично, на расширениях верхней и нижней ветвей рельефные монограммы NИ и КА, на боковых лопастях – IC и XC; на оборотной стороне в верхнем расширении – неясное изображение; средокрестие украшено орнаментом из контурных ромбов, разделенных вертикальными линиями; по оси нижней ветви проходит прямая рельефная линия, в центре расширения заключенная в круг; оглавие – широкое ушко. Некоторые исследователи датируют кресты такого облика рубежом XIV– XV вв., при этом указывая, что изображение Голгофы в виде буквы «П» сближает их с тверскими и старицкими памятниками XV – нач. XVI в. (Станюкович и др., 2003. С. 40. № 4-12). Еще один крест, односторонний, с утраченным оглавием, имеет расширение на нижней ветви (рис. 3, 12), сильно патинирован. На лицевой стороне угадывается рельефное изображение Голгофского креста с венком в средокрестии; в прямоугольных клеймах на боковых лопастях – неразличимые надписи. Похожие кресты, происходящие из тверских земель, датируются XIV– XVI вв. (Гнутова, Зотова, 2000. Рис. 2в), а также XV–XVI вв. (Станюкович и др., 2003. С. 40. № 4-13). Сходную иконографию имеет крест меньших размеров с расширениями на верхней и нижней ветвях (рис. 3, 13). Кресты подобного типа были обнаружены при раскопках усадьбы XVI в. в Кузьминках (г. Москва) в 2009 г. (Кренке и др., 2011. С. 320. Рис. 7, 2, 3).

Еще четыре фрагмента крестов имеют подобное оформление средокрестия (рис. 3, 14, 16–18 ). Стоит отметить, что на лицевой стороне одного из них сохранились остатки позолоты (рис. 3, 17 ). Также примечательно, что на двух экземплярах венок выполнен в технике «жемчужницы» (рис. 3, 14, 18 ). На верхней лопасти первого имеется неясная надпись (возможно, ЦРЬС или ЧРС ( ЧРЬС )), а на боковых лопастях в квадратных медальонах – монограммы IC и XC под титлами (рис. 3, 14 ). Сохранившаяся часть изделия по форме и иконографии практически аналогична крестам, отлитым в тверских землях ( Станюкович и др. , 2003. С. 40. № 4-13; Гнутова, Зотова , 2000. Рис. 2в). Похожий тип крестов встречается среди древностей Пскова, где бытует в слоях XVII и даже XVIII в. ( Колпакова , 2014. С. 48. Рис. 8; 9).

Среди крестов с килевидным окончанием нижней лопасти выделяется односторонний крест с прямоугольным расширением нижней ветви, на лицевой стороне которого помещено рельефное изображение Распятия (рис. 3, 15).Тело и ноги Христа почти прямые, кисти рук и стопы ног увеличены и изображены схематично, голова склонена вправо, в области бедер имеется неясное изображение, помещенное в круг (возможно, так показана одежда Спасителя); на самом поле креста виден врезанный орнамент в виде косой сетки, над плечами Христа – два отверстия диаметром 1 мм. Близкие этому типу кресты, относимые некоторыми исследователями ко втор. пол. XV – XVI в. (Станюкович и др., 2003. С. 38. № 4–6; Спасеных, 2015. С. 53), имеются среди находок из Старой Рязани (Даркевич, Пуцко, 1981. С. 221. Рис. 3, 1). Авторы относят их к характерным образцам русской пластики XVI в. Отмечается, что рельефное изображение Распятия известно по произведениям мелкой деревянной пластики XVI в., которые могли использоваться как модели.

Подытоживая сказанное о нательных крестах с килевидным окончанием нижней лопасти, следует упомянуть слова Д. А. Беленькой о том, что такие кресты существовали на Руси в разных материалах и размерах в XV–XVI вв. ( Беленькая , 1993. С. 15).

Еще 3 фрагмента нательных крестов отличаются от вышеописанных своей формой и иконографическими особенностями. Первый из них – это верхняя расширяющаяся лопасть одностороннего креста, на лицевой стороне которой имеется врезанный орнамент в виде ромба с изображением в центре, напоминающим лежащую литеру «S»; по краю лопасти проходит узкая канавка; на граненом оглавии – вписанное в овал рельефное изображение четырехконечного креста (рис. 3, 1 ). Уверенно классифицировать и датировать крест по такому небольшому фрагменту не представляется возможным.

Последние два фрагмента – это боковые расширяющиеся округлые лопасти двухсторонних крестов (рис. 3, 19, 20 ). У первого фрагмента в клейме на лицевой стороне – рельефное поясное изображение двух святых в складчатых одеждах, в клейме на оборотной стороне – рельефное погрудное изображение святого с нимбом и неясными изображениями над плечами (рис. 3, 19 ). На второй лопасти (сильно потертой) в клейме лицевой стороны помещены поясные рельефные изображения святого с нимбом и еще одной плохо различимой фигуры. На оборотной стороне слабо читается поясное изображение святого с нимбом (рис. 3, 20 ). Края лопастей и границы клейм на обоих фрагментах окаймлены выпуклой рамкой.

Кресты с подобной иконографией лопастей, отлитые по образцу энколпио-нов XIV – начала XV в., имели широкое распространение на территории Руси ( Спасеных , 2011. С. 73. Рис. 40). Похожий крест хранится в коллекции Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника и датирован XV–XVI вв. (Литые нагрудные кресты..., 2014. С. 34, 35. В-2939/1). Еще три подобных креста из археологических раскопок разных лет во Владимирской области опубликованы в другом каталоге (Нагрудные кресты..., 2014. С. 19. В-18985/266. АВ-430; 21, В-36942/391. АС-234; 22, В-42563/21. АВ-1670) и также отнесены к XV– XVI вв.

Подводя итоги, можно сказать, что изучение этой сравнительно небольшой коллекции изделий из цветного металла в целом позволило подтвердить датировку селища Микулино 7, основанную, прежде всего, на анализе керамики и нумизматического материала, – это XV–XVI вв. Тем не менее часть находок (например, упомянутые выше несколько монет, некоторые нательные кресты) может свидетельствовать о том, что на территории селища и в XVII в. какое-то время продолжалась жизнь. На это также указывает наличие в культурном слое определенного количества фрагментов чернолощеной керамики, бытовавшей, вероятно, на рубеже XVI–XVII вв. (Федонин, 2017). Необходимо отметить, что сами по себе многие изученные предметы, имеющие свои аналогии среди находок из разных земель Московской Руси, не могут быть топографическим маркером определенного региона. Наличие в окрестностях Микулино местного ювелирного производства пока никак не подтверждается. С другой стороны, расположение селища вблизи крупных городских центров, таких как Москва, Новгород, Старица и Тверь, предполагает существование его активных торговых и культурных связей, вследствие которых определенное количество изделий из цветного металла могло поступать из ремесленных мастерских этих городов. И в этой связи стоит упомянуть о Затьмацком посаде Твери, где, судя по материалам из раскопанных ремесленных мастерских, в конце XV – перв. пол. XVI в. бурный рост (связанный, вероятно, с присоединением Твери к Московскому государству) переживало ювелирное дело, ориентированное, скорее всего, не только на местный рынок (Персов и др., 2009. С. 270; 2011. С. 164). Важно подчеркнуть, что часть изученных нами предметов имеет прямые аналогии с продукцией тверских мастеров.

Список литературы Находки из цветного металла на селище Микулино 7 (XV-XVI вв.)

- Археология севернорусской деревни X-XIII веков: средневековые поселения и могильники на Кубенском озере. Т. 2/Отв. ред. Н. А. Макаров. М.: Наука, 2008. 365 с.

- Беленькая Д. А., 1993. Медная пластика городов Московской Руси (XIII-XV вв.)//КСИА. Вып. 208. С. 11-19.

- Берга Т., 2001. Литовские элементы в кладбищах Августинишки и Слутишки XIV -начала XVII в.//Lietuvos archeologija. Т. 21. Vilnius. С. 421-430.

- Богомолов В. В., Гоняный М. И., Заидов О. Н., Шебанин Г. А., Шеков А. В., 2012. Археологические комплексы раннего этапа поселения при погосте у села Рождественно//АП. Вып. 8. М.: ИА РАН. С. 366-388.

- Векслер А. Г., Беркович В. А., 2008. Московские печатки XVI-XVII вв. по материалам РАскопок ЦентРА археологических исследований г. Москвы 1994-2004 гг.//РА. №2. С. 118-127.

- Гнутова С. В., Зотова Е. Я., 2000. Кресты, иконы, складни. Медное художественное литье XI -начала XX в. Из собрания Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева: альбом. М.: Интербук-бизнес. 136 с.

- Даркевич В. П., Пуцко В. Г., 1981. Произведения средневековой металлопластики из находок в Старой Рязани (1970-1978 гг.)//СА. № 3. С. 218-232.

- Жизневский А. К., 1888. Описание Тверского музея. Археологический отдел. М.: Синодальная тип. 242 с.

- Ивченков В. Л., 1987. Отчет об археологических разведках близ Микулина городища в Лотошинском районе Московской области в 1987 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 12098.

- Колпакова Ю. В., 2014. Коллекция нательных крестов с территории Ленобласти: современные технологии в ставрографическом исследовании//Вестник Псковского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. № 5. Псков. С. 44-61.

- Кравцов А. Е., 2012. Отчет о проведении научно-исследовательских работ по теме: «Археологические исследования на земельном участке по проекту реконструкции участков МГ "Серпухов-Ленинград", МГ "Белоусово-Ленинград" на участке площадью 11,72 га»//Архив ИА РАН. Р-1. Временно б/н.

- Кренке Н. А., Ершов И. Н., Кудрявцев А. А., Лазукин А. В., 2011. Раскопки усадьбы XVI века на месте дачи П. С. Полуденского в Кузьминках//АП. Вып. 7. М.: ИА РАН. С. 313-323.

- Кутасов С. Н., Селезнев А. Б., 2010. Нательные кресты, крестовключенные и крестовидные подвески/Ред. А. К. Станюкович. М.: Искатели. 320 с.

- Литые нагрудные кресты с древнерусской иконографией из фондовой коллекции «Металл» Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника: каталог/Сост. Н. А. Кокорина. Владимир, 2014. 43 с.

- Мурашева В. В., 2000. Древнерусские ременные наборные украшения (X-XIII вв.). М.: Эдиториал УРСС. 136 с.

- Нагрудные кресты позднего средневековья и Нового времени из археологических коллекций Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника: каталог/Сост. Н. А. Кокорина. Владимир, 2014. 84 с.

- Осипов И. Н., Станюкович А. К., 2005. Археология территории Приокско-террасного заповедника. Пущино. 75 с.

- Персов Н. Е., Сарачева Т. Г., Солдатенкова В. В., 2009. Средневековые ювелирные комплексы бывшего Затьмацкого посада города Твери (по мат-лам раскопок 2001-2006 годов)//АП. Вып. 5. М.: ИА РАН. С. 268-280.

- Персов Н. Е., Сарачева Т. Г., Солдатенкова В. В., 2011. Археологические свидетельства обработки цветных и драгоценных металлов на тверском Затьмачье в эпоху средневековья//АП. Вып. 7. М.: ИА РАН. С. 155-167.

- Прошкин О. Л., 2016. Отчет об археологических исследованиях на селище 3 «Аэропорт "Домодедово"» в Домодедовском городском округе Московской области в 2015 г.//Архив ИА РАН. Р-1. Временно б/н.

- Пуговицы XI-XVIII веков из археологических коллекций Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника: каталог/Сост.: Н. А. Кокорина, А. Н. Денисова, Н. А. Князева. Владимир, 2015. 88 с.

- СаРАчева Т. Г., 2003. Древнерусские привески с изобРАжением зверя//РА. № 4. С. 102-115.

- Седова М. В., 1981. Ювелирные изделия древнего Новгорода (X-XV вв.). М.: Наука. 196 с.

- Седова М. В., 1997. Украшения из меди и сплавов//Древняя Русь. Быт и культура/Отв. ред.: Б. А. Колчин, Т. И. Макарова. М.: Наука. С. 63-78. (Археология.)

- Седова М. В., Курганова Н. М., 1998. Перстни-печати XV-XVII вв. из Суздаля//Историческая археология: Традиции и перспективы: к 80-летию со дня рождения Д. А. Авдусина/Отв. ред. В. Л. Янин. М.: Памятники исторической мысли. С. 231-236.

- Спасеных А. Н., 2011. Христианская символика в произведениях металлопластики, найденных на Елецкой земле и ее округе. Елец: Интернет-издание. 181 с.

- Спасеных А.Н., 2015. Литые кресты XIV-XVI веков как свидетели истории образования Московской Руси. Елец: Интернет-издание. 536 с.

- Станюкович А. К., Осипов И. Н., Соловьев Н. М., 2003. Тысячелетие креста: Произведения русской христианской металлопластики X-XX веков из частных собраний. М. 255 с.

- Федонин Р. А., 2017. Отчет о раскопках у села Микулино Лотошинского района Московской области в 2016 г. (Спасательные научно-исследовательские археологические исследования на селищах Микулино-11 и Микулино-7)//Архив ИА РАН. Р-1. Временно б/н.

- Хухарев В. В., 2015. Кресты и иконки с сюжетом из жития «Никитино мучение»//АП. Вып. 11. М.: ИА РАН. С. 455-466.

- Чернецов А. В., 1997. Зооморфные мотивы в орнаменте//Древняя Русь. Быт и культура/Отв. ред.: Б. А. Колчин, Т. И. Макарова. М.: Наука. С. 207-215. (Археология.)

- Svetikas E., 2003. Tretininkų odiniai kapšeliai: jų apkalų tipologija, chronologija ir simbolika//Lietuvos archeologija. Т. 24. Vilnius. Р. 241-266.