Находки косторезного производства на стоянке Югачи-2 в Аскизском районе Республики Хакасия

Автор: Половников И.С., Бычков Д.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Спасательные археологические работы

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен анализ косторезного сырья стоянки Югачи-2. В ходе полевых археологических работ обнаруженный материал позволил интерпретировать изучаемый объект как стояночный комплекс. В настоящей работе дано описание предметов косторезного производства, обнаруженных на изученной площади стоянки. Общее количество изделий из рога и кости составляет 79 экз., которые зафиксированы на 14 из 74 участков раскопа, дана их краткая характеристика. Проведен планиграфический анализ участка № 9 раскопа № 3, в котором наблюдалась концентрация косторезной продукции. Большинство готовых изделий и заготовок для косторезного дела происходят из этого участка. Среди наиболее ярких находок следует указать артефакты таких категорий предметного комплекса, как вооружение, орудия труда и украшения. Из вооружения выделяется роговая фронтальная срединная накладка сложносоставного лука. Луки с аналогичными фронтальными срединными накладками хорошо известны в погребальных комплексах Горного Алтая первой половины I тыс. н.э. Вследствие чего эту находку можно датировать в пределах III-V вв. н.э. Также обнаружен костяной черешковый наконечник стрелы. Из украшений найдена подвеска из зуба марала. Орудия труда представлены орудиями для развязывания узлов (кочедыги), проколкой и, вероятно, фрагментом рукояти. Полученные материалы позволяют более доказательно сформулировать представления о косторезном производстве для поселений переходного тагаро-таштыкского периода и его месте в культуре древнего населения, обитавшего в предгорьях Западных Саян, на периферии таежной и лесостепной зон, в бассейне р. Аскиз.

Республика хакасия, аскизский р-н, стоянка югачи-2, тагаро-таштыкский переходный период, косторезное производство, рог косули, обработка металлическим инструментом, железный нож

Короткий адрес: https://sciup.org/145146195

IDR: 145146195 | УДК: 903.42+903.2 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0988-0994

Текст научной статьи Находки косторезного производства на стоянке Югачи-2 в Аскизском районе Республики Хакасия

Исследования сырьевой базы и технологических схем ко сторезного дела из поселенческих памятников служат информативным источником о способах ведения хозяйства, адаптации к внешним условиям древних коллективов в изучаемом периоде времени на территории Минусинской котловины. Целью данной работы является введение в научный оборот и анализ новых археологических свидетельств косторезного производства на ее западной пограничной полосе таежной и лесостепной зоны.

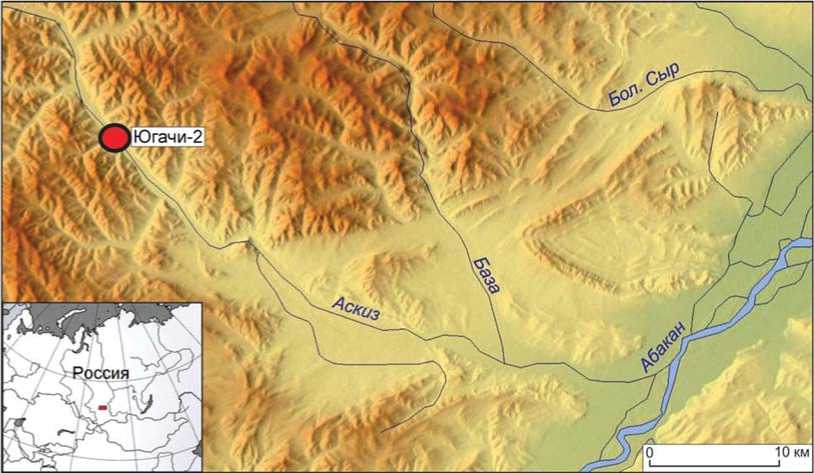

В полевом сезоне 2021 г. Югачинским отрядом Аскизской экспедиции ИАЭТ СО РАН были проведены спасательные археологические раскопки на стоянке Югачи-2 в рамках выполнения проекта «Второй путь на перегоне Биркчул – Югачи Красноярской железной дороги» в Аскизском р-не Республики Хакасия. Стоянка расположена на пологой склоновой площадке, от тылового шва до края резкого перехода к высокой пойме р. Аскиз (рис. 1). Общая площадь исследований в 2021 г. составила 11 832 м 2 . Исследуемая площадь была поделена на 3 раскопа, состоящих из 74 участков (см. статью Тимощенко А.А. и др. «Предварительные результаты археологических раскопок стоянки Югачи-2 в долине р. Аскиз в Республике Хакасия в 2021 году» в этом сборнике). Косторезные из-

Рис. 1. Участок Западного Саяна и юго-запад Хакасско-Минусинской котловины. Местонахождение стоянки Юга-чи-2 в долине р. Аскиз.

делия были зафиксированы на памятнике в двух культурных слоях, оба содержали археологический материал тагаро-таштыкского переходного периода, относящийся к стояночному комплексу (конец I тыс. до н.э. – I тыс. н.э.).

Материалы

В общем предметном комплексе стоянки косторезные изделия представлены многочисленной группой костного сырья, среди которого выделяются изделия из кости и рога. Для анализа были отобраны 79 экз. как готовых изделий, так и заготовок со следами обработки. Они были зафиксированы на 14 из 74 участков общего раскопа.

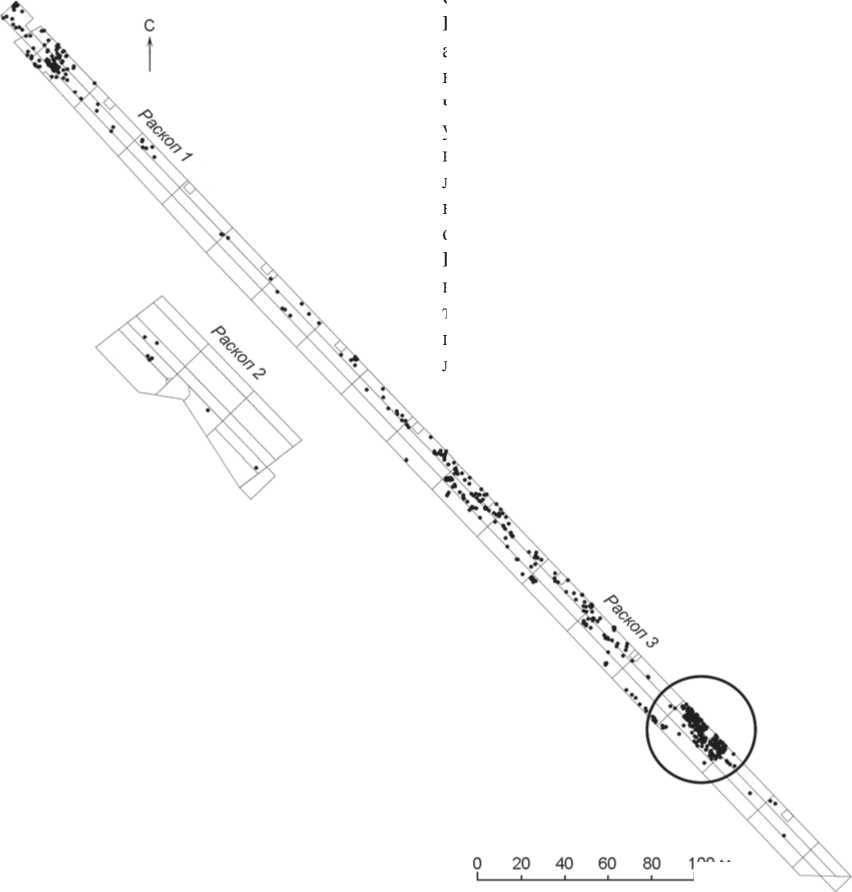

Следует подчеркнуть, что наибольшая концен- трация находок в раскопе отмечается в его юго-восточной части, на участке № 9 раскопа № 3, расположенном в южной части стоянки (рис. 2). На нем

100 М

Рис. 2. Общий план раскопа стоянки Юга-чи-2. Концентрация археологического материала на участках раскопа.

были обнаружены артефакты таких категорий предметного комплекса, как вооружение, орудия труда и украшения.

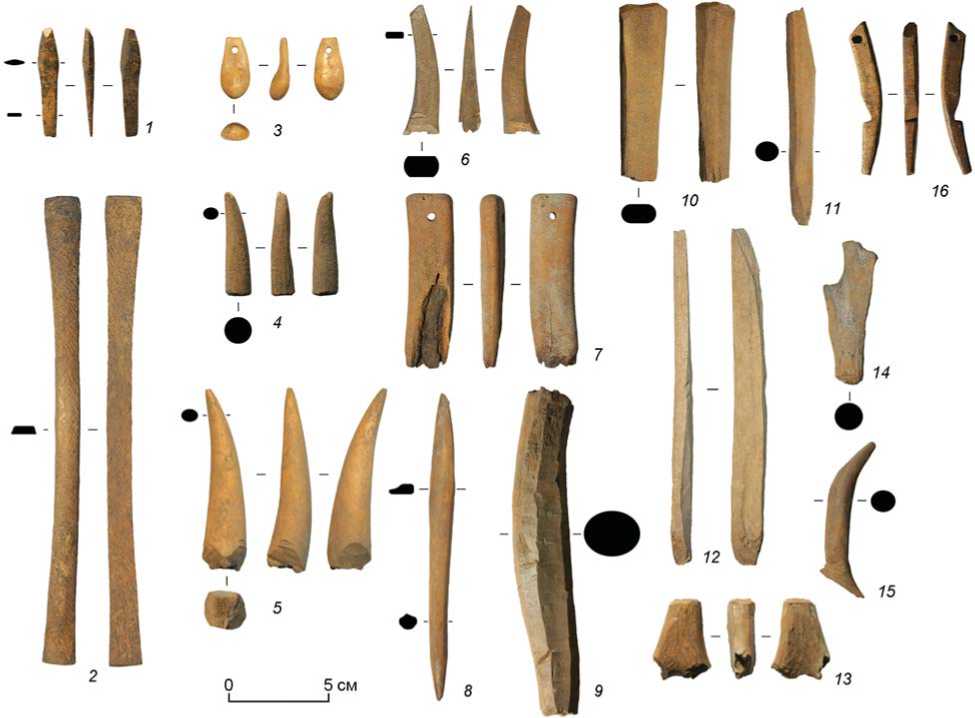

Вооружение. Костяной черешковый наконечник стрелы, конец пера обломан, на поверхности прослеживаются следы шабрения металлическим лезвием (рис. 3, 1 ). Применение шабрения на наконечниках характерно для периодов раннего железа и Средневековья [Бородовский, 1997, с. 62, 190, табл. 29]. Стоит отметить, что обломанный конец легко можно было заострить заново, однако этого сделано не было.

К предметам вооружения также относится роговая фронтальная срединная накладка сложносоставного лука, узкая в середине, с немного расширенными окончаниями, по внутренней и внешней стороне и концам накладки нанесена косая и ромбическая насечка (рис. 3, 2). По форме и размерам накладка соотносится с аналогами гунно-сарматского времени, обнаруженными на территории Саяно-Алтая [Тетерин, 2004, с. 73–75, рис. 1–3; Горбунов, Тишкин, 2006, с. 80, рис. 1, 2]. Точной аналогии по территории Хакасско-Минусинской котловины нам неизвестно, стоит лишь отметить, что о таштыкском луке можно судить лишь по уменьшенным копиям и графическим изображениям. По мнению Ю.С. Худякова, отсутствие усиливающих накладок и оригинальная конструкция крепления тетивы отличают модели этих луков от позднейших кыргызских [Худяков, 1980, с. 73]. Не исключено, что к настоящему времени находка на стоянке Югачи-2 является единственным свидетельством существования у таштыкского населения полноразмерного боевого/охотничьего лука с усиленной фронтальной роговой накладкой.

Рис. 3. Изделия из кости и рога со стоянки Югачи-2.

1 – черешковый наконечник; 2 – срединные накладки на лук; 3 – подвеска из зуба марала; 4–6, 13–15 – заготовки из рога; 7 – накладка; 8 – проколка; 9 – заготовка рукояти; 10–12 – заготовки из кости; 16 – орудие для развязывания узлов (кочедыг).

Украшения . К наиболее выразительным относится подвеска из зуба марала (рис. 3, 3 ). В корневой части просверлено отверстие диаметром 0,5 см. Подобные украшения встречаются в археологических культурах эпохи бронзы и раннего железа, но наиболее характерны для тесинского периода [Вадецкая, 1986, с. 92, табл. VIII, 8 ]. Определяющим основанием для отнесения этого предмета к тесинскому этапу является однообразие культурно-диагностирующих артефактов на участке его фиксации.

Заготовки из кости и рога . Серия роговых заготовок представлена разветвлением рога (рис. 3, 13 ), отсеченным способом круговой подсечки, и тремя пластинами рога, обработанными ме-талличе ским лезвием. Две из них круглые в сечении, одна прямоугольная в сечении (рис. 3, 9–11 ). Также обнаружена ко стяная длинная пластина (рис. 3, 12 ).

Как отмечалось в литературе, основными заготовками из рога эпохи палеометалла служили двойные, полуторные или одинарные роговые пластины [Бородовский, 1997, с. 80–104]. Согласно наблюдениям, сделанным по материалам алтайского косторезного производства, находки на стоянке Югачи-2 были изготовлены по безотходной технологической схеме, включающей полное и частичное использование естественной формы в производстве и сырьевых осколков. Для предметного комплекса древнего косторезного производства это позволяет выявить 991

объективные связи среди разрозненных находок (частей разделки исходного сырья, заготовок, полуфабрикатов и готовых изделий) [Бородовский, 2007; Бородовский, 2012, с. 30]. В свою очередь, наличие этих связей позволяет дать более детальное и объективное представление о косторезном производстве для поселений переходного тагаро-таштыкского периода.

Рассматривая косторезное сырье, обнаруженное на других участках стоянки, стоит отметить, что оно сконцентрировано преимущественно в юговосточной части памятника и приурочено к наиболее богатому на находки готовых изделий участку № 9 раскопа № 3.

На участке № 2 раскопа № 3 зафиксированы обработанные ветвь и отросток рога (рис. 3, 14–15 ).

На участке № 6 раскопа № 3 обнаружено изделие изогнутой формы (близкой к предметам для развязывания узлов). В узкой его части вырезан треугольный паз, в широкой – сквозное отверстие диаметром 0,6 см (рис. 3, 16 ). На месте паза прослеживается потертость от контакта с органическим материалом.

На участке № 20раскопа № 1 выделяется фрагмент трубчатой кости со следами поперечного пиления (рис. 4, 1 ).

На участке № 32, объект 7 раскопа № 1 была обнаружена черепная коробка косули с отпиленными рогами и цельный рог косули со следами обработки (рис. 4, 2, 3 ).

На участке № 36 раскопа № 1 зафиксирован фрагмент подвздошной ко сти с трапециевидным пазом, вырезанном в узкой части (рис. 4, 4 ).

На расположенном в северо-восточной части памятника участке № 40раскопа № 1 было обнаружено два костяных стержня от полых рогов со следами обработки (рис. 4, 5, 6 ). Их находка свидетельствует не только о практике работы с полым рогом, но и навыках раскроя полых роговых чехлов.

Заключение

В эпоху палеометалла в Южной Сибири существовало несколько центров художественного косторезного производства (Алтайский, Тувинский, Минусинский). Для производственной традиции населения Горного Алтая характерно богатое художественное оформление конского снаряжения. На предметах из Минусинской котловины декор значительно беднее [Бородовский, 2007, с. 145]. В то же время, по нашим наблюдениям, в гунно-сарматское время на Среднем Енисее появляются украшения, отличающиеся характерным и хорошо узнаваемым художественным стилем. Судя по предметам мелкой бронзовой пластики и предметам из кости и рога (булавкам, подвескам, косметическим щеткам и др.) ко второй половине существования таш-тыкской культуры этот своеобразный художественным стиль окончательно сформировался в рамках декоративно-прикладного искусства. Авторы ра-

Рис. 4. Сырьевая база кости и рога со стоянки Югачи-2.

1 – трубчатая кость; 2 – череп марала; 3 – роговая пара; 4 – эпифиз кости со следами обработки; 5, 6 – заготовки из рога.

боты по декоративному искусству енисейских кыргызов, основываясь на материалах керамики, отмечают, что таштыкский орнамент в основном геометрический с преобладающими прямолинейными мотивами [Кызласов, Король, 1990, с. 16]. Однако для изделий из кости характерны криволинейные и спиралевидные мотивы.

Давая обобщенную характеристику находкам из кости и рога на стоянке Югачи-2, следует отметить значение косторезного комплекса в культуре жизнеобеспечения небольшой группы населения, проживавшего в пограничной полосе таежной и лесостепной зоны бассейна р. Аскиз. Все обнаруженные в ходе раскопок находки связаны с охотничье-про-мысловой и хозяйственной деятельностью.

Особенно важное значение имеет роговая фронтальная срединная накладка сложно со ставного лука. Луки с аналогичными фронтальными срединными накладками хорошо изве стны в погребальных комплексах Горного Алтая первой половины I тыс. н.э. (Усть-Эдиган, Сары-Бел, Дялян, Яломан-II) [Худяков, 1997, с. 28; Соенов, 1999, рис. 6, 8, 14; Тетерин, 2004, с. 73-75, рис. 1–3; Горбунов, Тишкин, 2006, с. 80, рис. 1, 2]. Находка югачинской срединной накладки позволяет уточнить датировку нижнего слоя юго-восточной части стоянки, которую можно обозначить в пределах III–V вв. н.э. Этой датировке не противоречит весь комплекс предметов, обнаруженный на площади других раскопов памятника.

Описание контекста залегания материала и подготовка иллюстративного материала проведено по проекту НИР ИАЭТ СО РАН № 0264-2021-0008 (исполнитель Бычков Д.А.). Исследование материалов косторезного производства, их сравнительный анализ и описание историко-культурного контекста их бытования проведено в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № 0264-20210010 (исполнитель И.С. Половников).

Авторы благодарят канд. ист. наук О.А. Митько за консультации при подготовке работы, а также канд. ист. наук А.А. Тимощенко за возможность ознакомиться и частично опубликовать материалы с археологических раскопок 2021 г.

Список литературы Находки косторезного производства на стоянке Югачи-2 в Аскизском районе Республики Хакасия

- Бородовский А.П. Методика исследования древних производственных площадок первичной обработки рога марала в горном Алтае // Третьи исторические чтения памяти М.П. Грязнова: Докл. Всероссийской науч. конф. -Омск, 1995. - Ч. 2. - C. 6-9.

- Бородовский А.П. Древнее косторезное дело юга Западной Сибири (вторая половина II тыс. до н. э. - первая половина II тыс. н. э.). - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1997. - 224 с.

- Бородовский А.П. Древний резной рог Южной Сибири (эпоха палеометалла). - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2007. - 176 с.

- Бородовский А.П. Косторезные заготовки Усть-Полуя (по материалам исследований 2006-2011 гг.). // Археология Арктики. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию открытия памятника археологии «Древнее святилище Усть-Полуй». Екатеринбург: Деловая пресса, 2012. -С. 30-35.

- Вадецкая Э.Б. Археологические памятники в степях Среднего Енисея. - Л.: Наука, 1986. - 180 с.

- Вадецкая Э.Б. Таштыкская эпоха в древней истории Сибири. - СПб., 1999. - 440 с.

- Горбунов В.В., Тишкин А.А. Комплекс вооружения кочевников Горного Алтая хуннуской эпохи // Археология, этнография и антропология Евразии. - Новосибирск, 2006. - № 4. - С. 79-85.

- Ковалева О.В., Поляков А.В., Амзараков П.Б. Поселение позднескифского времени Рощинское-2 // Теория и практика археологических исследований. - Барнаул: Изд-во Алтайского гос. ун-та. - 2020. - № 1 (29). - С. 5070. doi:10.14258/tpai(2018)2(22).-02

- Кызласов Л.Р. Таштыкская эпоха в истории Хакасско-Минусинской котловины. - М.: Изд-во Московского ун-та, 1960. - 198 с.

- Кызласов Л.Р., Король Г.Г. Декоративное искусство средневековых хакасов как исторический источник. - М.: Наука. Гл. ред. восточной лит-ры, 1990. - 216 с.

- Половников И.С., Дудко А.А., Васильева Ю.А. Находки косторезного производства на памятнике «Могильник Казановка-10» в Аскизском районе Республики Хакасия // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020. - Т. XXVI. - С. 895900. doi:10.17746/2658-6193.2020.26.895-900

- Савинов Д.Г. Древние поселения Хакасии. Торга-жак. - СПб.: Петербургское востоковедение, 1996. -112 с.

- Соенов В.И. Раскопки на могильнике Сары-Бел // Древности Алтая: Известия лаборатории археологии. -Горно-Алтайск: Изд-во ГАГУ, 1999. - № 4. - С. 134-152.

- Тараканов В.В. Базинское поселение как индикатор хронологии эпохи Средневековья Хакасско-Минусинского края // Актуальные проблемы истории Саяно-Ал-тая и сопредельных территорий: материалы международной научной-практической конференции. - Абакан: Изд-во Хакасского гос. ун-та, 2007. - Вып. 3. - Часть II. - С. 238-247.

- Тетерин Ю.В. Вооружение кочевников Горного Алтая берельской эпохи // Военное дело народов Сибири и Центральной Азии. - Новосибирск: Изд-во Новосибирского гос. ун-та, 2004. - Вып. 1. - С. 37-82.

- Тетерин Ю.В. Булавки хунно-сарматской эпохи Минусинской котловины // Вестник НГУ Серия: история, филология. - Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 2010. - Т. 9, Вып. 7. Археология и этнография. -С. 95-113.

- Худяков Ю.С. Вооружение енисейских кыргызов VI-XII вв. - Новосибирск: Наука, 1980. - 176 с.

- Худяков Ю.С. Вооружение кочевников Горного Алтая хуннского времени (по материалам раскопок могильника Усть-Эдиган) // Известия лаборатории археологии. -Горно-Алтайск: ГАГУ, 1997. - № 2. - С. 28-36.