Находки медных ковшей XII века в Великом Новгороде (к вопросу об источниках и составе сырья на Новгородском рынке цветных металлов)

Автор: Олейников О.М., Руденко К.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 247, 2017 года.

Бесплатный доступ

В научный оборот вводятся новые экземпляры сосудов, пополнившие немногочисленную категорию медных ковшей восточного происхождения. Поврежденные в древности ковши были обнаружены в Великом Новгороде в слое третьей четверти XII в. (раскоп Воздвиженский-3) и в слое конца XII в. (раскопРогатицкий-2014). По данным РФА, ковши изготовлены соответственно из «чистой меди» и оловянно-свинцовой бронзы. Ближайшие аналогии сосудам, обнаруженным в Новгороде, происходят из Волжской Булгарии. Обнаруженные ковши можно рассматривать как доказательство использования вышедших из употребления сосудов в качестве медного сырья, ввозимого в Новгород в XII-XIII вв. преимущественно из Волжской Булгарии по юго-восточному (волжскому) торговому пути.

Великий новгород, волжская булгария, булгарская медная посуда, экспорт цветных металлов, состав сырья цветных металлов, юго-восточный(волжский) торговый путь

Короткий адрес: https://sciup.org/143163924

IDR: 143163924

Текст научной статьи Находки медных ковшей XII века в Великом Новгороде (к вопросу об источниках и составе сырья на Новгородском рынке цветных металлов)

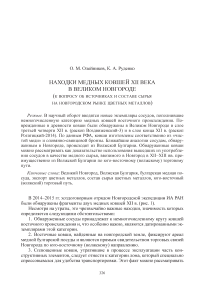

В 2014–2015 гг. хоздоговорным отрядом Новгородской экспедиции ИА РАН были обнаружены фрагменты двух медных ковшей XII в. (рис. 1).

Несмотря на утраты, это чрезвычайно важные находки, значимость которых определяется следующими обстоятельствами:

-

1. Обнаруженные сосуды принадлежат к немногочисленному кругу ковшей восточного происхождения и, что особенно важно, являются датированными экземплярами этой категории.

-

2. Восточные ковши, найденные на новгородской земле, фиксируют ареал медной булгарской посуды и являются прямым свидетельством торговых связей Новгорода по юго-восточному (волжскому) направлению.

-

3. Сплющенные ковши, утратившие в процессе эксплуатации часть конструктивных элементов, следует отнести к категории лома, который специально спрессовывался для удобства транспортировки. Этот факт можно рассматривать

как археологическое доказательство использования вышедших из употребления восточных сосудов в качестве медного сырья, ввозимого в Новгород в XII– XIII вв. 1

Последнее обстоятельство представляется особенно важным. В связи с тем, что для периода X–XIII вв. практически полностью отсутствуют письменные источники по юго-восточной (волжской) торговле, археологический материал становится единственным надежным источником по этому направлению торговли, позволяющим, в частности, судить об ассортименте и качестве товаров восточного импорта.

Сосуд (Воздв-3/1-104) 2 (рис. 1, 1 ) обнаружен в 2015 г. на раскопе «ул. Воздвиженская, 3», заложенном в Людином конце на Софийской стороне Великого Новгорода. Площадь раскопа (144 кв. м) определялась размерами котлована под строительство жилого дома. В ходе проведенных археологических работ были полностью изучены культурные напластования XII–XVIII вв.

Находка (Воздв-3/1-104) происходит из слоя третьей четверти XII в. 3 (11 строительный период) и была найдена в границах усадьбы с большой жилой постройкой размером 6 × 5 м.

Здесь обнаружены медные, свинцовые и железные пластины различной формы и веса (от 0,1 до 25 г), фрагменты верхних частей медных сосудов с загнутыми краями, обрезки проволоки из цветного металла диаметром 0,1–0,55 см и длиной 5–7 см, небольшой моток тонкой (0,1 см) бронзовой проволоки весом 1,1 г, бронзовые и свинцовые выплески весом от 0,1 до 16 г, украшения из цветных металлов со следами литейного брака: лунница круторогая, перстень щитковый, подвеска пластинчатая двуглавая коньковая (группа II, тип VII, по: Рябинин , 1981. С. 21, 104), колт 15-лучевой с изображением двух птиц. Эти находки доказывают наличие литейного ремесла, однако указанные артефакты зафиксированы здесь в разрозненном состоянии, что не дает возможности локализовать конкретные постройки, связанные с этой производственной деятельностью.

Ремесленная специализация участка могла много раз меняться. Кроме следов ювелирного производства здесь присутствуют вещи, типичные для иных ремесел и характеризующие различные стороны хозяйственной деятельности

Рис. 1. Великий Новгород. Медные ковши (после реставрации).

Фото О. М. Олейникова, 2015 г.

1 – раскоп Воздвиженский, 3, слой третьей четверти XII в., «чистая медь»; 2 – раскоп Рогатицкий-2014, слой конца XII в., свинцово-оловянная бронза и быта проживающих здесь горожан. Это фрагменты амфор, шиферные пряслица, свинцовые пломбы, железные иглы, ножи и ледоходные шипы, бронзовые бубенчики и пуговицы, свинцовые и железные накладки, двусторонние деревянные гребни. В этом же слое обнаружены 3 берестяные грамоты № 1059–1061, лингвистический анализ которых проведен А. А. Зализняком и А. А. Гиппиусом (Янин и др., 2015. С. 160–163). Подобный вещевой комплекс является обычным для средневековой новгородской усадьбы.

Второй ковш (Рог-2014/3-756) (рис. 1, 2 ) был найден на раскопе Рогатиц-кий-2014, заложенном на Торговой стороне Великого Новгорода в южной части исторического Плотницкого конца, на месте строительства жилого дома по адресу: ул. Бол. Московская, 30. Площадь раскопа составила 350 кв. м при мощности культурного слоя XI–XVIII вв. до 6,5 м. В слоях XI–XII вв. прослежено четыре надела, территория которых была застроена жилыми и хозяйственными сооружениями. В них зафиксированы остатки деревянных полов и печей на деревянных опечках ( Гайдуков и др. , 2015). Ковш обнаружен в слое конца XII в. (17 строительный период), в северо-западном углу усадьбы «А».

В напластованиях этого периода на усадьбах выявлены разнообразные материальные свидетельства литейного производства: фрагменты верхней части медных сосудов, ушки котлов, бронзовая чашка весов, пинцет, обрывки и обрезки медной проволоки диаметром 0,3–0,5 см, большое количество выплесков бронзы, свинца и олова весом от 0,1 до 5 г, литники, каменная литейная форма, тигли, льячки, готовые изделия со следами литейного брака. Здесь также обнаружены следы иных ремесел: предметы, связанные с обработкой железа (крицы, железные шлаки) и кожи (фрагменты, обрывки выделанной кожи и детали сапог). В целом вещевая коллекция этого периода отличается большим разнообразием. Сюда входят предметы христианского культа, вещи, связанные с торговлей, вооружением, инструменты, детали одежды и обуви, различные бытовые изделия и украшения. Из этого же слоя происходит берестяная грамота № 1057 ( Янин и др. , 2015. С. 160) и редкие бронзовые писала с завершением в виде кисти руки с сомкнутыми пальцами ( Олейников , 2016), свидетельствующие о высоком общественном статусе новгородцев, проживавших на этой территории.

На момент выпадения в культурный слой оба обнаруженных сосуда находились в состоянии, не пригодном для использования по прямому назначению, и не подлежали ремонту. Они были преднамеренно сплющены, имели утраты разной степени (более значительные у сосуда, происходящего с раскопа Рога-тицкий-2014) и были квалифицированы как лом медных сосудов, бывших в употреблении .

Несмотря на утраты, представляется возможным реконструировать первоначальную форму сосудов и надежно их атрибутировать. Оба обнаруженных предмета представляет собой фрагменты невысоких широких сосудов цилиндрической формы с плоским дном (рис. 1).

Диаметр дна бóльшего сосуда (Воздв-3/1-104) составляет 9 см, высота вертикального бортика – около 4,5 см, что отвечает расчетному объему ~ 0,28–0,3 л. Вес сохранившегося фрагмента – 77,4 г. По центру бортика пробиты четыре отверстия для заклепок, которыми к сосуду крепилась ручка. Одна заклепка, изготовленная из свернутой полоски меди, сохранилась. Венчик, сделанный из загнутой кромки стенки, отогнут наружу (рис. 1, 1).

Дно сосуда соединялось со стенками холодной сваркой давлением при помощи надрезанных в виде зубчиков краев стенок, при этом край дна оставался не надрезанным. Таким же образом, вероятно, соединялась и стенка изделия. Отверстия для заклепок большие, но это уже следствие утраты ручки изделия, когда вместе с ручкой отломались и заклепки.

Второй сосуд (Рог-2014/3-756) аналогичен предыдущему, только имеет чуть меньшие размеры: диаметр дна составляет 7,5 см, высота вертикального бортика – около 3,5 см, расчетный объем ~ 0,155 л. Вес фрагмента после реставрации 43,8 г (рис. 1, 2 ).

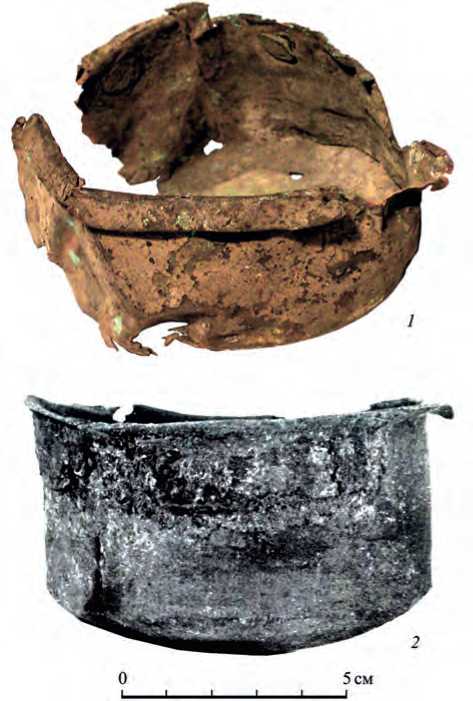

Судя по всем отмеченным особенностям, это были открытые сосуды с ручкой ( ковши ) – изделия, широко применявшиеся в хозяйстве и быту в эпоху средневековья в Европе и Азии. Ближайшие аналогии им находим в Волжской Булгарии, где такие ковши относятся к двум типам.

Тип 1 объединяет ковши, имеющие цилиндрическое тулово (размер 4–8 × 7–10 см; стандартный объем составляет 0,5 л, при колебании от 0,1 до 0,6 л). У них отогнутый венчик и перевитая железная ручка ( Руденко , 2000. Рис. 24, 3–7 ). Собраны эти ковши из двух частей – дна и тулова, свернутого из одной полосы металла. Стенки тулова соединены либо фальцем (рис. 2, 1 ), либо «в зубец». Дно и стенки – только «в зубец». Ручка крепилась парой клепок с каждой стороны от соединительного шва. Клепка расковывалась «заподлицо» изнутри сосуда. Сама ручка в месте крепления к стенкам имела широкие лопасти в виде двух прямоугольных пластин длиной 4 см при ширине 1 см. Длина стержня ручки была от 20 до 30 см.

Ковшей этого типа известно 8 экз., и представлены они на следующих памятниках: Булгарское городище (рис. 2, 1 ); II Рождественское (рис. 2, 2 ); и II, IV, V Старокуйбышевские селища. На одном из сосудов из IV Старокуйбышевского селища имеется небольшой слив ( Руденко , 2000. Рис. 24, 8 ). Практически аналогичный ковш встречен в подъемном материале с V Старокуйбышевского селища ( Казаков , 1984. С. 58. Рис. 4–8).

Тип 2 представлен ковшами полусферической формы. Один ковш был найден в составе клада на Болгарском городище и датируется XIII–XIV вв. ( Полякова , 1998. Рис. 2, 15 ; Руденко , 2000. Рис. 24, 2 ). Он выкован из одной пластины без швов. Диаметр его – 13 см, высота – 4 см. Аналогичный ковш найден на II Ниж-немарьянском селище в Татарстане.

Изучение таких материалов в фондах МА АН РТ показало, что ковши первого типа, аналогичные новгородской находке, достаточно стандартны. Впрочем, есть ряд отличий. Так, например, стенки двух ковшей (один с Рождественского II, а второй с IV Старокуйбышевского селищ) соединены фальцем, у всех остальных известных изделий швы соединены «в зубец». Причем зубцы надрезались с двух сторон.

Универсальность формы, простота в изготовлении и практическая необходимость способствовали сохранению этого изделия в пользовании в течение длительного времени. Судя по опубликованным фотографиям, рисункам и описаниям обрезков пластин, сохранившим заклепки и очень характерные прямоугольные

Рис. 2. Медные ковши, обнаруженные в Волжской Булгарии

1 – Булгарское городище. XII–XIII вв., коллекция НМ РТ, инв. №5363. Фото М. М. Багаутдинова, 2006 г.; 2 – II Рождественское селище. XII – начало XIII в. Сборы Е. А. Беговатова, 1983 г. Фото К. А. Руденко, 1991 г.

зубцы, соединяющие дно и стенки («в зубец»), фрагменты подобных сосудов были обнаружены в Великом Новгороде в слоях первой и второй половины XIII в. ( Коновалов и др ., 2008. С. 56, 96, код 636, 638), в Пскове ( Королева , 1996. С. 288. Табл. XIV, 1 ; 2000. С. 128). В 1958 г. в Новогрудке был найден тонкостенный сосуд с отогнутым венчиком и с таким же специфическим соединением «в зубец» («переплетенными краями стенок и днища») ( Гуревич , 1981. С. 104, 105). Похожий сосуд был обнаружен в 1938 г. на усадьбе Михайловского Златоверхого монастыря в жилище-мастерской киевского художника XIII в. Сосуд был изготовлен из тонкой листовой меди с металлической ручкой в виде стержня, на который была насажена деревянная рукоять. «Особенностью этого сосуда является своеобразная приклепка дна с помощью переплетенных между собой краев днищ и стенок»

( Каргер , 1958. С. 478. Табл. XCVII, 2 ). По мнению М. К. Каргера, этот сосуд мог использоваться для подогревания (но не плавки) какого-то материала.

Аналогичные изделия упоминаются и в публикациях находок медной бытовой посуды на археологических памятниках Средней Азии XI–XIII вв., но из-за малой выразительности они чаще всего не проиллюстрированы (впрочем, как и многие артефакты, обнаруженные на территории древней Руси), и сравнивать их по этой причине нет возможности.

Датируются булгарские ковши в основном домонгольским временем, но, судя по находкам на Болгарском городище, бытовали и в золотоордынский период.

Назначение ковшей в Волжской Булгарии разнообразно. Они использовались для бытовых потребностей, в хозяйстве, а также для некоторых операций в ремесле. Так на IV и V Старокуйбышевских селищах находки ковшей явно связаны с кузнечным делом. Вероятно, они могли находить применение и в каких-то других ремесленных процедурах, например в ювелирном деле. Кроме этого, ковши, как и другая медная посуда, возможно, служили товаром в торговле с Севером и другими соседними областями ( Полубояринова , 2004. С. 181). Тем не менее на Руси медная посуда не получила столь широкого распространения в быту, как это было в Волжской Булгарии, у кочевников или финно-угорских народов ( Зайцева, Сарачева , 2011. С. 42).

Сосуды, вышедшие из употребления, использовались как вторичное медное сырье в местном производстве, и в этом же качестве они составляли одну из категорий импорта 4 .

О том, что в самой Волжской Булгарии поврежденные и прохудившиеся медные сосуды утилизировались подобным образом, можно судить, например, по фрагментам и обрезкам медных сосудов – котлов и ковшей на IV Старокуйбышевском селище (АМ АН РТ, инв. № IV Ст.к.–82/20,21), на Старокуйбышевском городище (АМ АН РТ, полевой шифр Ст.к. г./88), а также на многих других булгарских поселениях XI–XIV вв. ( Руденко , 2015. С. 66, 67, 135, 136. Рис. 9а; 115).

Тезис о возможном использовании булгарской посуды на Руси в качестве сырья (Руденко, 1992. С. 103; Королева, 2000. С. 130) был поддержан М. Д. Полубояриновой, считавшей, что Русь, вероятнее всего, получала медь от болгар не только в виде металла, но и в виде готовых изделий – котлов (Полубояринова, 2004. С. 180). Новые новгородские находки позволяют дополнить категорию посуды, ввозимой в Новгород в качестве сырья. Наряду с котлами и кум-ганами (Олейников, Руденко, 2013. С. 116) сюда можно отнести ковши – сосуды, типичные для материальной культуры стран мусульманского Востока Средне-вековья5.

Использование испорченных или преднамеренно разрезанных медных сосудов в качестве сырья для изготовления украшений было обычной практикой в ювелирном деле Древней Руси. Медные пластины от сосудов (часто разрезанные на куски правильных геометрических очертаний) и фрагменты сосудов зафиксированы археологами на участках с остатками производственной деятельности по обработке цветных металлов на Гнездовском поселении, в Пскове, Киеве, Смоленске, Суздале, Ярополче, Рязани, Переяславле Рязанском, Вышго-роде, Любече, на Райском городище и др. ( Зайцева, Сарачева , 2011. С. 42, 43).

В контексте данной статьи следует обратить внимание на находку в Избор-ске довольно крупного (диаметром около 30 см и высотой 17–19 см) бронзового котлообразного сосуда, выкованного из бронзового листа толщиной в 1,5–2 мм. Сосуд был (так же как новгородские ковши) сильно помят, сплющен и частично поломан. Он был обнаружен среди разнообразных предметов, связанных с литейным производством. В их числе было большое количество медных пластин, которые могли использоваться, в частности, для производства различных накладок на деревянную утварь, верхних оковок и бляшек ( Седов , 2007. С. 226, 291, 292). Сопутствующий археологический материал и физическое состояние находки позволяют отнести этот сосуд к категории медного лома, попавшего в мастерскую в качестве сырья.

Многолетние археологические работы в Новгороде показывают, что основной категорией цветных металлов, поступавших к литейщикам, были лом или многократно переплавленная продукция самого разного вида, качества и состава. Оценить свойства исходного сырья и получаемых сплавов, мастер мог только исходя из накопленного опыта.

Очевидно, что древние мастера умели отличать литейные сплавы от деформируемого металла и при выборе сырья руководствовались целым рядом представлений о его качестве ( Зайцева, Сарачева , 2011. С. 151).

Стоить отметить, что способ обработки изделия зависит от состава металла. Чистая медь , обладая высокой пластичностью в горячем и холодном состояниях, прекрасно проковывается ( Мальцев , 1970. С. 128). Оловянная бронза является высококачественным сплавом, обладающим высокой текучестью. Сплавы с содержанием олова 1–5 % наиболее оптимальны с технологической точки зрения. Они пригодны и для литья, и для формообразующей деформации.

Свинцовая бронза обладает низкими механическими свойствами, так как наличие свинца не позволяет обрабатывать сплав в горячем состоянии, приводя к появлению в этом случае трещин в металле.

Оловянно-свинцовые бронзы с содержанием олова до 15 % и свинца до 5 % могут быть подвергнуты деформации в холодном состоянии и с применением рекристаллизационных отжигов при температурах 500–700 °С. Горячая ковка сплавов со свинцом исключена из-за растрескивания металла, вызванного оплавлением свинца. Однако даже небольшое количество свинца (1 %) существенно улучшает жидкотекучесть оловянной бронзы и ее способность к заполнению литейных форм. В деформируемых бронзах допустимое количество свинца не должно превышать 5 % (Зайцева, Сарачева, 2011. С. 152, 153).

Для определения состава металла описываемых новгородских ковшей был применен современный неразрушающий метод рентгенофлуоресцентного ана-лиза 6 . Полученные результаты представлены в табл. 1.

Таблица 1. Состав металла ковшей восточного происхождения, обнаруженных в Великом Новгороде в 2014 г.

Рентгенофлуоресцентный анализ (РФА), 2016 г.

|

Название |

ковш |

ковш |

|

Место обнаружения |

Великий Новгород |

Великий Новгород |

|

Шифр находки |

Воздв-3/1-104 |

Рог-2014/3-756 |

|

Тип сплава |

«чистая медь» (Cu) |

оловянно-свинцовая бронза (CuSnPb) |

|

Способ обработки |

ковка |

ковка |

|

Датировка |

третья четверть XII в. |

конец XII в. |

|

Cu |

98,93 |

96,09 |

|

Sn |

< 0,02 |

1,08 |

|

Pb |

0,79 |

2,80 |

|

Zn |

< 0,02 |

0,03 |

|

Ag |

0,14 |

< 0,02 |

|

Sb |

0,15 |

< 0,02 |

|

As |

< 0,02 |

< 0,02 |

Проведенные исследования показали, что первый ковш (Воздв-3/1-104) изготовлен из нелегированной «чистой меди» (98,93 %). Содержание элементов-примесей: свинца, сурьмы, серебра, олова, цинка и мышьяка – в сплаве меньше 1 %, что доказывает их попадание в сплав в составе исходного сырья (элементы, содержание которых в сплаве менее 1 %, технологического смысла не имеют и в качестве легирующих добавок не рассматриваются). Второй ковш (Рог-2014/3-756) изготовлен из универсальной с технологической точки зрения свинцово-оловян-ной бронзы с низким содержание олова (1,08 %) и свинца (2,8 %).

Анализ состава металла новых находок и сосудов, обнаруженных ранее в Великом Новгороде ( Коновалов и др. , 2008. С. 55, 56, 69, 70), Пскове ( Королева , 1996.

Таблица 2. Состав металла фрагментов сосудов, обнаруженных в Новгороде и Пскове. Количественный спектральный анализ (по: Коновалов и др. , 2008; Королева , 1996)

|

cd s H о s 3 |

о g PQ О К )S s s 0) m |

s |

3 "s So H ^ о s |

S |

ri . О co *x 04 |

Ш ОА о< 04 |

О ОА о" |

40^ о" |

О ОА о" |

О; о" |

04 О^ о" |

°1 о" |

о ОА о" |

04 о о^ о" |

in о, о" |

40 in и ОО о о 04 3 с® О § СО £ |

|

04 '40 |

о ”' к у SR |

оо" 04 |

о •о о" |

Оу о" |

о оу о" |

О_ о" |

о" |

°1 о" |

о о^ о" |

in о^ о" |

о^ о" |

|||||

|

s |

о ”' к и SR |

Ш ОО оо" 04 |

о ОА о" |

о" |

о ОА о" |

О о" |

°1 о" |

°1 о" |

о ОА о" |

оо о о^ о" |

in о_ о" |

|||||

|

о '40 |

1 И Ч Й gx S & о |

40 оо" 04 |

о •о о" |

40 о" |

о ОА о" |

о_ о" |

о" |

о |

о о^ о" |

оо о_ о" |

04 О^ о" |

|||||

|

04 04 40 |

. ri Рчнн °x |

ш оо" 04 |

о ОА о" |

Оу о" |

о оу о" |

о_ о" |

о" |

оо о^ о" |

о о^ о" |

О; о" |

о" |

in in и об о о 04 3 со § СО |

||||

|

OO 04 40 |

Йо” go* И |

1П 04 04" 04 |

о •о о" |

о" |

о о^ о" |

о_ о" |

°1 о" |

о о" |

о о^ о" |

in 04 о^ о" |

04 О^ о" |

|||||

|

04 40 |

о ”' к у SR |

ОО оо" 04 |

о •о о" |

о" |

о ОА о" |

О; о" |

in о" |

04 о" |

о о^ о" |

in о о" |

in о, о" |

|||||

|

40 04 40 |

§ ri К нн тх 04 |

04 04 |

04 о •о о" |

Г1 о" |

о о" |

О о" |

о" |

о о" |

о ОА о" |

04^ о" |

о ОА о" |

|||||

|

04 40 |

о ”' к у SR |

40 О'? 04 |

о •о о" |

о" |

о о^ о" |

Csl о^ о" |

оо о" |

04 о^ о" |

о ОА о" |

о^ о" |

in о, о" |

|||||

|

04 40 |

1 ю * R « д |

оо" 04 |

о •о о" |

Оу о" |

о ОА о" |

Csl о^ о" |

°1 о" |

in ОА о" |

о ОА о" |

оо о^ о" |

о^ о" |

|||||

|

04 04 40 |

ri . о m К нн ? X 04 |

04" 04 |

04 о •о о" |

о" |

о ОА о" |

о о" |

о" |

40 ОА о" |

о ОА о" |

о^ о" |

о^ о" |

|||||

|

0) s к cd cd И |

a * s I о |

s 8 cd К 4 S |

cd PQ cd О К s н |

Я to g ° о O'S O^ о |

cd О & |

5 О |

я GO |

£ |

й N |

ад X |

< |

о Цн |

R |

m |

S cd ^ к |

|

s сЗ § о у § 5 В $ |

о с |

о |

S о> U 2 — |

сЗ § |

1 |

о К О\ о о\ °i |

o' |

о |

s |

o' |

о |

§ -^ >” 1§2он |

||||

|

I 8 |

сч |

9 о у 1^ |

сЗ S |

сЗ § ОО я ^ |

o' |

°ч |

о |

з. |

гч |

о |

з |

з |

ОО « ОО > 1 Чя l^s i§2Ue5 |

|||

|

сЗ о СЗ г 2 |

5 о о >5 ч m |

ri 40 |

А 5 О сЗ — ilia о о х— |

|

9 . 7 X ГЧ |

с^ |

СО |

'—^ |

ОО |

о |

*4 |

о |

о |

о |

о |

to 1 ,#о” 1§ 3 8 и |

|

ю |

§ ^о |

0> Л |

о m С НН 7 X (М |

чо 04 |

o' |

'—^ |

of |

o' |

*4 |

о |

о |

о |

о |

§ $ 1 и Л о 3 сч |

||

|

m о о X Е ч S >5 н к 2 сЗ •е |

S |

§ |

Р 04 04 |

о |

о_ |

o' |

5^ |

ОО |

о |

о |

ОО |

о |

to о i^S^ .0^0 ■ t< 3 м U |

|||

|

<04 40 |

^ 04" 04 |

о |

о |

о |

o' |

о |

о |

о |

о |

о |

||||||

|

ОО 40 |

о ™ с н * X |

суС 04 |

о |

o' |

о |

о |

o' |

o' |

о |

ОО |

о |

to § ti,o 1§ 3 8 и |

||||

|

2 |

о ™ я у ri |

^Ч оо" 04 |

о |

o' |

о |

о^ |

o' |

o' |

о |

о |

з^ |

to о t< 3 м и |

||||

|

40 40 |

о ™ ri |

04" 04 |

о |

o' |

о |

8 |

*4 |

*4 |

о |

ОО |

о |

to § 40 04 |^§и |

||||

|

2 |

С НН 7 X (М |

3 04" 04 |

о |

0х |

о |

о” |

о |

о |

о |

о |

§и е-1 |

|||||

|

2 |

1 m х Я |

ОО 04^ оо" 04 |

о |

*4 |

o' |

o' |

o' |

o' |

о |

о |

o' |

|||||

|

S о в 5 | 2 я ю о |

S й к ч 5 |

сЗ С с н |

я vo у ° о О 'З о S о |

о Й 4 |

У и |

я GO |

£ |

й |

00

|

< |

ь |

2 |

S |

g к |

С. 261, 265) и на памятниках Волжской Булгарии ( Хлебникова , 1996. С. 263, 264; Зайцева , 2010. С. 131–138) 7 , показывает, что части сосудов, изготовленные ковкой, в основном из «чистой меди» (Cu 98–99 %). Это все ушки от котлов и большинство стенок и донца сосудов, обнаруженных в Новгороде, а также ушки и части восточных сосудов из Биляра, Булгара и Торецкого селища (табл. 1; 2).

Части сосудов, изготовленные литьем (ручки сосудов), выполнены из двух-и трехкомпонентных сплавов: свинцовой латуни, свинцовой, оловянной и оло-вянно-свинцовой бронзы (табл. 2).

Таким образом, булгарские мастера использовали разные сырьевые материалы для создания изделий в разных техниках. Это свидетельствует о высоком уровне обработки цветных металлов и находит подтверждение на других памятниках.

Из «чистой меди» с незначительными примесями золота, свинца, цинка и мышьяка были изготовлены медные котлы, обнаруженные в мастерских на городище Гальчино в Подмосковье. Как показали авторы публикации, медные котлы изготовлялись из старых, пришедших в негодность способом холодной клепки ( Кренке, Янишевский , 2001).

Связь между технологией изготовления украшений и «правильно» выбранным сырьем была убедительно доказана на обширном материале вятичского круга древностей XI–XIII вв. ( Зайцева, Сарачева , 2011).

Высокий уровень металлообработки был характерен и для новгородских мастеров, совершенствовавших и усложнявших свои приемы в течение веков ( Седова , 1981. С. 4).

На основании вышеизложенного можно заключить, что медные булгарские ковши XII в., обнаруженные в Великом Новгороде, можно рассматривать в качестве источников чистой меди, ввозимой в Новгород. Это согласуется с большой технической культурой многих поколений новгородских литейщиков и с общей динамикой использования «чистой меди» на исследуемом памятнике. В X–XI вв. нелегированная медь составляет 15 % от общего количества проб. В XII–XIII вв. ее доля увеличивается вдвое и она широко используется в мастерских Новгорода в XIV–XV вв. Таким образом, пик использования «чистой меди» в Новгороде приходится на XII–XIV вв. ( Коновалов и др ., 2008. С. 146).

Изложенные материалы позволяют сделать следующий вывод: обнаруженные в Новгороде бронзовые ковши входят в категорию бытовой медной посуды (котлы, кумганы, ковши), которая могла поступать в Новгород в качестве медного сырья высокого качества из стран Востока, а в XII–XIII вв. – преимущественно из Волжской Булгарии по юго-восточному (волжскому) торговому маршруту. Одним из таких путей мог быть наиболее прямой водный путь по р. Пола, соединяющей оз. Ильмень с системой верхневолжских озер Стерж и Вселуг посредством волоков. В протоке, соединяющей эти два озера (в районе современных селений Наволок, Косицкое), производилась перегрузка на суда ( Загоскин , 1909. С. 132).

Список литературы Находки медных ковшей XII века в Великом Новгороде (к вопросу об источниках и составе сырья на Новгородском рынке цветных металлов)

- Арциховский А. В., 1956. Археологическое изучение Новгорода//Труды Новгородской археологической экспедиции. М.: АН СССР. С. 7-43. (МИА; № 55).

- Белавин А. М., 2012. Археологические исследования Пермского Предуралья и идеи А. Х. Халикова//Труды КАЭЭ. Вып. 8. Пермь: Пермский гос. гуманитарно-педагогический ун-т. С. 18-24.

- Гайдуков П. Г., Кудрявцев А. А., Олейников О. М., Степанов М. А., Язиков С. В., 2015. Исследования в южной части Плотницкого конца Великого Новгорода в 2014 г. (раскоп Рогатицкий-2)//Новгород и новгородская земля: материалы XXIX науч. конф. Вып. 29/Отв. ред. В. Л. Янин. Великий Новгород: Первый ИПХ. С. 66-77.

- Гуревич Ф.Д., 1981. Древний Новогрудок. Л.: Наука. 158 с.

- Загоскин Н. П., 1909. Русские водные пути и судовое дело в допетровской России. Историко-географическое исследование Н. П. Загоскина, заслуженного ординарного профессора Императорского казанского университета. С приложением атласа карт. Казань: Литотип. И. Н. Харитонова. 464 с. (На обл.: 1909.)

- Зайцева И. Е., 2010. Цветной металл Волжской Булгарии (предварительный анализ)//Русь и восток в IX-XVI веках. Новые археологические исследования/Отв. ред.: Н. А. Макаров, В. Ю. Коваль. М.: Наука. С. 116-138.

- Зайцева И. Е., Сарачева Т. Г., 2011. Ювелирное дело «земли вятичей» во второй половине XI -XIII в. М.: Индрик. 402 с.

- Казаков Е. П., 1984. V Старокуйбышевское селище//Археологические памятники Нижнего Прикамья/Отв. ред. А. Х. Халиков. Казань: ИЯЛИ КФАН СССР. С. 39-64.

- Каргер М. К., 1958. Древний Киев: очерки по истории материальной культуры древнерусского города. Т. 1. М.; Л.: АН СССР. 579 с.

- Коновалов А. А., Ениосова Н. В., Митоян Р. А., Сарачева Т. Г., 2008. Цветные металлы и их сплавы на территории Восточной Европы в эпоху средневековья. М.: Восточная литература. 191 с.

- Королева Э. В., 1996. Результаты спектрального анализа ювелирных изделий средневекового Пскова//Археологическое изучение Пскова. Вып. 3: Раскопки в древней части среднего города (1967-1991)/Отв. ред. И. К. Лабутина. Псков: Псковский гос. пед. инст. им. С.М. Кирова. С. 229-300. (Материалы и исследования; т. 1.)

- Королева Э. В., 2000. Технологические традиции в ювелирном деле средневекового Пскова (этнический аспект)//Славяне, финно-угры, скандинавы, волжские булгары: докл. Междунар. науч. симп. по вопросам археологии и истории (11-14 мая 1999 г. Пушкинские Горы). СПб: ВЕСТИ. С. 126-134.

- Кренке Н. А., Янишевский Б. Е., 2001. Мастерская медника на городище Гальчино//Макарьевские чтения. Вып. VIII: Материалы Российской научной конференции, посвященной памяти Святителя Макария. Можайск: Терра. С. 269-286.

- Кузьминых С. В., Семыкин Ю. А., 2006. Цветная металлообработка//История татар с древнейших времен. Т. 2. Казань: РухИЛ. С. 258-272.

- Мальцев М. В., 1970. Металлография промышленных цветных металлов и сплавов. М.: Металлургия. 364 с.

- Олейников О. М., 2016. Новый тип письменных принадлежностей из Великого Новгорода//КСИА. Вып. 242. С. 191-198.

- Олейников О. М., Руденко К. А., 2013. Медный кумган XIII в. из Великого Новгорода//РА. №2. С. 114-118.

- Полубояринова М. Д., 2004. Рец.: Руденко К. А. Металлическая посуда Поволжья и ПриуРАлья в VIII-XIV вв. Казань, 2000. 154 с.//РА. №3. С. 179-181.

- Полякова Г. Ф., 1998. Клад железных и бронзовых бытовых вещей из Болгарского городища//Археологический сборник/Отв. ред. С. В. Студзицкая. М.: ГИМ. С. 137-141. (ТГИМ; вып. 96.)

- Руденко К. А., 1992. К вопросу о связях черниговского и киевского княжеств с Волжской Болгарией (по материалам медной посуды)//Архiтектурнi та археологiчнi старожитностi Чернiгiвщини/Гл. ред. М. М. Голодна. Чернiгiв: Сiверянська думка. С.103

- Руденко К. А., 2000. Металлическая посуда Поволжья и Приуралья в VIII-XIV вв. Казань: Репер. 155 с.

- Руденко К. А., 2015. Исследования VI Алексеевского и Мурзихинского селищ в Татарстане в 1992-1996 гг. Казань: Казанская недвижимость. 400 с.

- Рябинин Е. А., 1981. Зооморфные украшения древней Руси X-XIV вв. Л.: Наука. 122 с. (САИ; Е-60.)

- Седов В. В., 2007. Изборск в раннем средневековье. М.: Наука. 413 с.

- Седова М. В., 1981. Ювелирные изделия древнего Новгорода. М.: Наука. 196 с.

- Хлебникова Т. А., 1996. Анализы Болгарского цветного металла//Город Булгар: Ремесло металлургов, кузнецов, литейщиков/Ред.: Г. А. Федоров-Давыдов и др. Казань: ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН Татарстана. С. 258-279.

- Хорошкевич А.Л., 1963. Торговля Великого Новгорода в XIV-XV вв. М. 365 с.

- Янин В. Л., Зализняк А. А., Гиппиус А. А., 2015. Новгородские грамоты на бересте из раскопок 2001-2014 годов. Т. XII. М.: Языки славянской культуры. 288 с.