Находки остатков мегафауны со следами воздействия палеолитического человека нa юго-востоке Западно-Сибирской равнины

Автор: Волков Павел Владимирович, Васильев Сергей Константинович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология и антропология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.16, 2017 года.

Бесплатный доступ

На юго-востоке Западно-Сибирской равнины по берегам рек известен целый ряд аллювиальных местонахождений остатков плейстоценовой мегафауны. Значительная часть костей всегда отмечена следами зубов крупных хищников или другими посмертными изменениями. Следы воздействия палеолитического человека на костях плейстоценовых зверей, напротив, отмечаются чрезвычайно редко. Экспериментально-трасологическое исследование данных следов на местонахождении Красный Яр дает основания определить их генезис. Выявлены следы использования костей в качестве «разминателя» кожаных ремней, «наковальни» (точнее - «разделочного стола») для раскройки кожи. Отмечены факты стесывания отростков рога. Вероятно, целью воздействия на обрабатываемый материал являлась фрагментация рога, получение заготовок для формирования из них особых изделий. Предполагается, что численность популяции палеолитического человека на данной территории в казанцевское время была мала, и находки обследованного типа можно считать крайне редкими.

Западная сибирь, палеолит, палеонтология, мегафауна, археология, трасология, человек

Короткий адрес: https://sciup.org/147220371

IDR: 147220371 | УДК: 903.01/903-032.5 | DOI: 10.25205/1818-7919-2017-16-7-66-73

Текст научной статьи Находки остатков мегафауны со следами воздействия палеолитического человека нa юго-востоке Западно-Сибирской равнины

На территории Верхнего Приобья, по Оби и ее притокам, в последние десятилетия открыт целый ряд крупных аллювиальных местонахождений остатков позднеплейстоценовой мегафауны. Около трети костей крупных млекопитающих, собранных здесь, всегда бывает отмечена следами утилизации их хищниками либо другими посмертными изменениями. Напротив, следы воздействия палеолитического человека на костях встречаются исключительно редко, в единичных случаях. Одним из таких местонахождений является Красный Яр под Новосибирском.

Цель работы – описание и интерпретация следов, оставленных древним человекам на костях бизона и благородного оленя. В настоящее время это единственные артефакты, непосредственно указывающие на существование популяции палеолитического человека на территории Новосибирского При-обья в казанцевское межледниковье (около 100 тыс. л. н.).

Разрез Красный Яр – один из наиболее крупных местонахождений остатков плейстоценовой мегафауны на юге Западной Сибири. Он расположен на правом берегу Оби в 17 км ниже г. Новосибирска (55°08' с. ш., 82°50' в. д.). В береговом обрыве высотой 28–34 м на протяжении 3,5 км вскрывается строение 3-й эрозионно-аккумулятивной террасы. Сверху вниз в разрезе прослеживаются слои и прослои [Волков, Архипов, 1978. С. 19–21].

-

1. Пески желтовато-серые, мелко-тонкозернистые, горизонтально-слоистые. Мощность 1,5–2,5 м.

-

2. Пески светло-серые мелко-тонкозернистые, горизонтально-слоистые. Мощность 7–8 м.

-

3. Суглинки и супеси желтовато-палевобурые, переслаивающиеся. Мощность 8–12 м.

-

4. Суглинки синевато-серые, гумусированные, с торфом и растительными остатками. Содержат 2–3 горизонта слаборазвитых ископаемых почв. Мощность изменяется от 0,2 до 3,5 м.

-

5. Пески желтовато-серые кварцевые, мелкозернистые горизонтально и волнисто-слоистые. Мощность от 7–8 до 12 м.

-

6. Пески серые средне-крупнозернистые, косослоистые. На урезе воды в них отмечены многочисленные линзы и прослои галечников с редкими валунами, участки аллохтонных торфяников, скопления растительного детрита и крупных обломков стволов ископаемых деревьев. Подошва песков, по данным бурения, опущена на 20–25 м ниже уреза воды. Мощность изменяется от 1,5 м в верхней по течению части яра до 6 м в его нижней части.

Русловые диагонально-слоистые пески слоя 6 являются основным костеносным горизонтом, откуда происходит 83,5 % всех костных остатков, собранных на Красном Яре. На основе комплекса геологических и биостратиграфических данных (споропыльцевые спектры, семенная флора, остра-коды и моллюски) возраст руслового аллювия 6-го слоя рассматривается как казанцев-ский (MIS-5e) [Волков, Архипов, 1978; Панычев, 1979]. Это подтверждается также анализом фауны крупных млекопитающих [Васильев, 2005]. В частности, по размерам и пропорциям метаподий кабаллоидная лошадь из 6-го слоя Красного Яра занимает переходную позицию между средне- и позднеплейстоценовыми формами – Equus ex. gr. mosbachensis-germanicus и E. ex. gr. gallicus [Форонова, 1990]. По длине роговой штанги лось из 6-го слоя также является пе- реходной формой между лосями среднего и финала позднего плейстоцена.

В 1978–2016 гг. из отложений 6-го слоя Красного Яра было собрано 3510 костных остатков, принадлежащих 24 видам крупных млекопитающих. Это бизон ( Bison priscus , 47,9 %), лошадь ( Equus ex. gr. gallicus , 19,8 %), шерстистый носорог ( Coelodonta antiquitatis , 7 %), гигантский олень ( Mega-loceros giganteus , 6,6 %), лось ( A . cf. alces , 5,1 %), марал ( Cervus elaphus sibiricus , 4,9 %), мамонт ( Mammuthus primigenius , 5,6 %), лошадь Оводова ( Equus ovodovi , 0,4 %). Единичны (1–4 экз.) остатки сайгака ( Saiga ta-tarica borealis ) северного оленя ( Rangifer tarandus ), мелкой формы тура ( Bos sp.), носорога Мерка ( Stephanorhinus kirсhbergen-sis ), Остатки зайцеобразных и грызунов: заяц (Lepus sp.), тушканчик (Allactaga sp.), степной сурок ( Marmota bobac ), бобр ( Castor fiber ) составляют в сумме 0,5 %. Хищники (1,8 %) представлены серым волком ( Canis lupus ), красным волком ( Cuon alpinus ), бурым медведем ( Ursus arctos ), малым пещерным медведем ( Ursus savini ), росомахой ( G. gulo ), барсуком ( Meles anakuma ), пещерной гиеной ( C. crocuta spelaea ) и пещерным львом ( Panthera leo spelaea ).

Климат времени отложения 6-го слоя Красного Яра существенно не отличался от современного климата Барабы и, возможно, был лишь несколько более сухим и прохладным. На территории Новосибирского Приобья в это время широкое развитие получили еловые леса с примесью лиственницы, кедра и высокоствольной березы [Мартынов и др., 1977; Волков, Архипов, 1978]. Леса, по-видимому, не имели сплошного распространения, а были приурочены к широким речным долинам, на водоразделах же господствовали лесостепные ландшафты. Об этом вполне определенно свидетельствует соотношение фоновых видов мегафауны (в частности бизона и лошади) в тафоценозе 6-го слоя. Глубина снежного покрова казанцевско-го межледниковья, судя по заметному укорочению (по сравнению с современными) метаподий волка и лося, была, очевидно, существенно меньшей, чем в голоцене. Это позволяло в зимнее время существовать на подножном корму многочисленным стадам крупных травоядных млекопитающих. Меженный уровень Оби в казанцевское время на 10 м превышал современный [Архипов, 1971].

Залегающие на урезе воды пески и галечники 6-го слоя, интенсивно размываемые рекой, образуют своего рода субгоризонтальное обнажение – открывающийся в межень широкий бечевник. Значительная часть материала была найдена здесь в положении in situ. Надежным свидетельством инситно-сти местонахождения являются находки в слое не распавшихся по трещинам или черепным швам целых осевых черепов мамонтов, шерстистых носорогов, бизонов, гигантских оленей, лошади. В двух случаях были обнаружены кости в анатомическом сочленении (ветви нижней челюсти и плечевая, лучевая и локтевая кости бизона).

Останки, происходящие из 6-го слоя, отличает типичная аллювиальная сохранность. Следы окатанности на большинстве из них выражены слабо или вовсе отсутствуют. Кости окрашены в кофейные или желтовато-коричневые тона разной степени интенсивности – от светлого до темного. Ряд костей с поверхности и в углублениях покрыт плотной охристо-ржавой песчано-галечной коркой, сцементированной гидроокислами железа, легко отслаивающейся при высыхании. Образование подобного сцементированного чехла из окружающей породы происходит обычно вокруг костей, захороненных в слое еще в свежем, невыветрелом состоянии. При этом цементацию породы усиливают органические вещества, выделяющиеся из самих костей [Очев и др., 1994].

Анализ костных остатков из 6-го слоя Красного Яра показывает, что главным источником их поступления в русловой аллювий являлась перманентная, а также, очевидно, массовая, спонтанная гибель крупных млекопитающих в долине реки. Непосредственно в русловом аллювии обнаруживаются, как правило, останки утонувших зверей. Особо массовая гибель могла происходить при внезапных весенних разливах, а также во время сезонных миграций, когда большое количество крупных стадных копытных регулярно тонуло при переправах, в том числе по непрочному льду [Верещагин, Барышников, 1979].

Часть костей попала в русловой аллювий 6-го слоя при перемыве казанцевских пойменных отложений. В пределах поймы могли быть захоронены как остатки животных, погибших здесь по самым разным причинам (хищники, эпизоотии, голод, старость и т. п.), так и трупы зверей, принесенные рекой в половодье и осевшие затем при спаде воды [Верещагин, Громов, 1953; Верещагин, Барышников, 1979]. Крупных скоплений остатков позвоночных в пойменных отложениях, как правило, не образуется, однако они играют заметную роль при формировании местонахождений в русловом аллювии, поставляя туда костный материал, который вымывается рекой из пойменной террасы [Бачинский, 1965]. Костные остатки, некогда захороненные в пойменной фации и впоследствии перемытые оттуда в русловой аллювий, отмечены погрызами крупных и мелких хищников, грызунов, а также следами травления поверхности корнями растений. К этой же группе, вероятно целиком, принадлежат сброшенные некогда оленями и лосями в пойме пра-Оби остатки рогов, перезахоронившиеся впоследствии в русловом аллювии.

Анализ тафоценоза 6-го слоя показал, что более 2/3 (69 %) костей принадлежит животным, чьи остатки непосредственно захоро-нились в русловом аллювии, а около 1/ 3 (31 %) костных остатков поступило в русловой аллювий из перемытых рекой казанцев-ских пойменных отложений. В целом на костях из 6-го слоя следы воздействия корневой системы растений отмечены в 22,8 % случаев, погрызов их хищниками – в 8 %, и в 2,3 % случаев следы корней и погрызов встречаются совместно на одной и той же кости. Материал, таким образом, не является строго одновременным, часть остатков из перемытых пойменных фаций оказывается несколько старше костей из руслового аллювия. Накопление костных остатков происходило постепенно, в течение достаточно продолжительного отрезка времени, охватывающего, судя по геологической ситуации в разрезе, заключительный этап казанцевско-го межледниковья, вероятно в пределах 90 ± 10 000 л. н. Не исключено также, что аккумуляция видимой части слоя 6 связана с начальной стадией ермаковского времени, когда природно-климатические условия еще не претерпели существенных изменений в результате последующего прогрессирующего похолодания [Волкова, 1991].

Среди остатков, происходящих из перемытых казанцевских пойменных отложений, две кости – дистальная половина плечевой кости бизона и сброшенный рог марала, имеют следы обработки их палеолитическим человеком. Сведения о роге марала были опубликованы ранее [Бородовский, Васильев, 2005].

Всего из отложений 6-го слоя Красного Яра было собрано 30 экз. рогов благородного оленя, не считая не пригодных для промеров фрагментов. Почти все рога (26 экз.) являются сброшенными. Не сохранилось ни одного целого рога. Все размокшие рога еще до окончательного захоронения подверглись разломам при транспортировке и неоднократных перемывах их в русловом аллювии. Ствол рога, как правило, обломан между 3 и 4 отростками. На сохранившемся проксимальном участке рога присутствуют 2–3 отростка, из которых второй и, особенно, третий обычно бывают обломаны на середине их длины или в дистальной трети.

Большой процент сброшенных рогов в русловом аллювии объясняется этологическими особенностями оленей. В зимнее малокормное время животные в массе тяготеют к речным поймам, включая острова на замерзшей реке, где они в изобилии находят веточный корм в густых зарослях ивняка и другой приречной растительности. Именно в зарослях пойменных кустарников старые рога обычно и теряются оленями во второй половине зимы – начале весеннего времени.

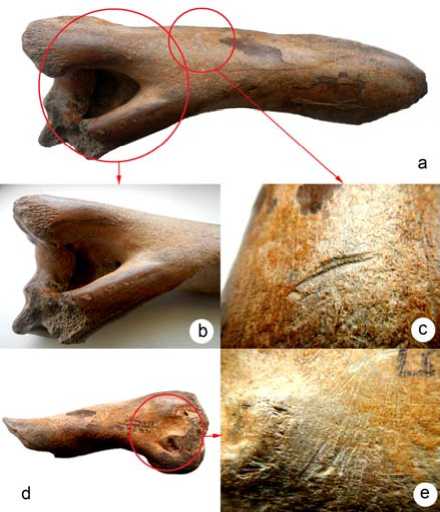

Найденный в 1981 г. правый сброшенный рог марала со следами порезов (№ 349) отличается великолепной аллювиальной сохранностью, совершенно не окатан. Принадлежал старому крупному животному, размеры которого близки к максимальным из серии рогов из данного местонахождения. Общая длина рога до слома – 450 мм. На стволе сохранились три первых отростка, из них целый только один – первый надглазничный. Его длина по большой кривизне 320 мм. Второй и третий отростки надрезаны и обломлены человеком на расстоянии приблизительно 90 и 80 мм от основания соответственно.

Одной из первых находок на Красном Яре в 1978 г. стала дистальная половина правой плечевой кости бизона № 303 со следами утилизации ее человеком. Судя по раковистому, патинизированному излому диафиза, кость была разбита в свежем состоянии. Этот факт, наряду с глубоким порезом в нижней части диафиза, позволяет предположить, что указанная кость принадлежала бизону, разделанному и съеденному на временной стоянке человека, располагавшейся в пойме Оби. Спустя какое-то время она была вновь подобрана человеком и использована уже с хозяйственно-утилитарной целью.

В результате микроскопического обследования поверхности кости была зафиксирована достаточно хорошая сохранность находки, что позволило провести трасологический анализ следов, обнаруженных на ее поверхности. Исследование базировалось на методике экспериментально-трасологического анализа, разработанной С. А. Семеновым и Г. Ф. Коробковой (см., например: [Семенов, 1957; Korobkowa, 1999] и др.). В связи со спецификой материала исследуемого объекта было признано оптимальным использование бинокуляров Altami с боковым освещением наблюдаемого объекта и увеличением от 10 до 50 крат. Для сравнительного анализа следов изношенности на древних орудиях из камня использовались материалы Сибирской эталонной коллекции трасологических стандартов.

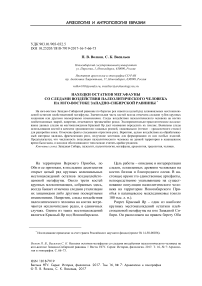

Следы заполировки выявлены на медиальной стороне дистального конца плечевой кости (рис. 1). Залощенность – на каудальных поверхностях медиального (epicondilus medialis) и латерального (epicondilus lateralis) надмыщелков дистального конца плечевой кости (рис. 1, а ). Причем латеральный надмыщелок, дистальная половина которого была утеряна, обломан по трещинам. Это произошло уже после фоссилизации, скорее всего из-за долгого лежания кости на современном бечевнике. Судя по сохранившейся части латерального надмыщелка, залощен-ность продолжалась до самого его конца, как и на медиальном надмыщелке.

Экспериментально-трасологическое исследование этих следов позволяет определить их генезис. Характерная заполировка образуется от интенсивного контакта поверхности кости с мягким эластичным органическим материалом типа кожи. Особенность дислокации на поверхности кости и характер распространения следов дают основания предполагать, что исследуемый артефакт мог являться «разминателем» [Семенов, Коробкова, 1983. С. 114–118], служившим для размягчения кожаных ремней. Степень износа инструмента можно считать относительно интенсивной.

Следы многократной неглубокой резки выявлены на медиальной стороне дистального конца (рис. 1 d , e ). На изученной поверхности хорошо прослеживаются много-

Рис. 1 (фото). Кость бизона № 303 ( а ) со следами полировки ( b ) и резки ( с – e ) (без масштаба)

Рис. 2 (фото). Рог марала № 349 ( а ) со следами порезов ( b – d ) (без масштаба)

численные непараллельные, линейные следы различной глубины, оставленные в результате воздействия режущего инструмента.

Изучение причин образования данных следов приводит к заключению, что их происхождение связано с использованием исследуемой кости в качестве «наковальни» или, точнее, «разделочного стола» для раскройки кожи, не исключено, что тех же ремней, которые разминались на каудальных поверхностях медиального и латераль- ного надмыщелков дистального конца этой же плечевой кости.

Глубокий порез отмечен на медио-каудальной поверхности в нижней части диафиза (рис. 1, с ). След такого рода мог быть оставлен ножом в результате однократного воздействия на обрабатываемый материал. Причины его образования не ясны, он вполне мог быть следствием случайного воздействия или своеобразной «пробой» материала на его пригодность к обработке.

Следы резки выявлены на надглазничном отростке рога марала (рис. 2). Экспериментально-трасологический анализ следов показал, что они могли быть оставлены строгальным ножом при работе с еще достаточно мягким, податливым к обработке рогом.

Следы стесывания прослеживаются на основаниях второго и третьего отростков рога. Вероятно, целью воздействия на обрабатываемый материал являлась фрагментация рога, получение заготовок для формирования из них особых изделий. Судя по характеру дислокации износа в зоне d (см. рис. 2), где следы работы ножа зафиксированы в сравнительно незначительной степени, можно предположить, что работа с рогом по неустановленным причинам была прервана и не завершена.

В заключение можно отметить, что численность популяции палеолитического человека на территории Верхнего Приобья в казанцевское время была, без сомнения, крайне мала. Об этом косвенно свидетельствуют следы, оставленные на костях млекопитающих человеком и крупными хищниками. Как уже отмечалось, около 8 % костей из 6-го слоя имеют следы погрызов хищниками. Судя по ширине и глубине борозд от зубов, не менее половины от всех погрызов на костях были оставлены пещерной гиеной. В то же время от самой гиены найдено всего лишь 2 кости (0,06 % от числа всех остатков крупных млекопитающих). С точки зрения статистики 2 кости со следами деятельности человека на фоне как минимум 200 костей со следами погрызов гиены прямо указывают на то, что человек был весьма редким видом в биоте казанцев-ского времени. Имеющиеся скудные статистические данные позволяют предположить, что Homo sp. встречался еще на два порядка реже, чем один из наиболее малочисленных хищников – пещерная гиена. В этой связи шансы найти остатки самого человека в ру- словом аллювии практически равны нулю. Такая находка возможна лишь в результате невероятной удачи.

Список литературы Находки остатков мегафауны со следами воздействия палеолитического человека нa юго-востоке Западно-Сибирской равнины

- Архипов С. А. Четвертичный период в Западной Сибири. М.: Наука, 1971. 331 с.

- Бачинский Г. А. Принципы тафономической классификации местонахождений позвоночных из неогеновых и антропогеновых местонахождений Украины // Палеонтологический сборник. Львов: Изд-во ЛГУ, 1965. Т. 2, вып. 2. С. 65-72.

- Бородовский А. П., Васильев С. К. Следы разделки рогового сырья с местонахождений палеофауны Верхнеобского бассейна // Актуальные проблемы археологии, истории и культуры. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2005. Т. 1. С. 94-100.

- Васильев С. К. Крупные млекопитающие казанцевского и каргинского времени Новосибирского Приобья (по материалам место-нахождения Красный Яр): Автореф. дис. … канд. биол. наук. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. 26 с.

- Верещагин Н. К., Барышников Г. Ф. Методика сбора остатков крупных млекопитающих голоцена // Частные методы изучения истории современных экосистем. М.: Наука, 1979. С. 194-204.

- Верещагин Н. К., Громов И. М. Сбор остатков высших позвоночных четвертичного периода. М.: Изд-во АН СССР, 1953. 37с.

- Волков И. А., Архипов С. А. Четвертичные отложения района Новосибирска. Новосибирск: Изд-во ИГиГ СО АН СССР, 1978. 90 с.

- Волкова В. С. Колебания климата в Западной Сибири в позднеплейстоценовое и четвертичное время // Эволюция климата, биоты и среды обитания человека в позднем кайнозое Сибири. Новосибирск: Изд-во ИГиГ СО АН СССР, 1991. С. 30-40.

- Мартынов В. А., Мизеров Б. В., Никитин В. П., Шаевич Я. Е. Геоморфологическое строение долины р. Оби в районе Новосибирска. Новосибирск: Изд-во ИГиГ СО АН СССР, 1977. 37 с.

- Очев В. Г., Янин Б. Т., Барсков И. С. Методическое руководство по тафономии позвоночных организмов: Учеб. пособие. М.: Изд-во МГУ, 1994. 144 с.

- Семенов С. А. Первобытная техника // МИА. М.; Л.: Наука, 1957. № 54. 241 с.

- Семенов С. А., Коробкова Г. Ф. Технология древнейших производств. Мезолит-энеолит. Л.: Наука, 1983. 256 с.

- Форонова И. В. Ископаемые лошади Кузнецкой котловины. Новосибирск: Изд-во ИГиГ СО АН СССР, 1990. 131 с.

- Korobkowa G. F. Narzedzia w pradziejach. Torin: Widawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 1999. 168 р.