Находки раннего ручного огнестрельного оружия из Южной Сибири

Автор: Бородовский Андрей Павлович, Оборин Юрий Владимирович, Савосин Сергей Львович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.18, 2019 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена интерпретации обнаруженных на различных сибирских территориях образцов раннего ручного огнестрельного оружия. Установлено, что один из таких стволов происходит из долины р. Джида в Бурятии. Эта китайская ручница была изготовлена в первой четверти XV в. Другой ствол ручницы второй половины XVI - начала XVII в. происходит из-под г. Бийска. Буферное расположение Южной Сибири между Московским царством и Китаем начиная с середины II тыс. н. э. обусловило присутствие импортного ручного фитильного огнестрельного оружия различного происхождения. В Сибири оно бытовало долго, что во многом обусловливалось его простотой, надежностью, безопасностью и дешевизной производства. В рамках последовательности распространения на территории Сибири различных по конструкции образцов такого огнестрельного оружия, их находки из Бурятии и Верхнего Приобья демонстрируют элементы общей преемственности в использовании фитильного вооружения, характерные для Евразии в целом.

Южная сибирь, новое время, китайское и русское огнестрельное ручное оружие

Короткий адрес: https://sciup.org/147220103

IDR: 147220103 | УДК: 902/904 | DOI: 10.25205/1818-7919-2019-18-5-106-115

Текст научной статьи Находки раннего ручного огнестрельного оружия из Южной Сибири

По данным русских и западноевропейских письменных источников, история появления огнестрельного оружия в Сибири может рассматриваться как неоднозначное явление [Борисенко, Худяков, 2018. С. 32]. Рассматриваются две версии. В соответствии с одной таких предметов вооружения в сибирском регионе не было, что являлось одним из важных факторов, обеспечивших быстрое вхождение этой обширной территории в состав Московского царства на протяжении конца XVI – XVII в. [Миллер, 1999. С. 208–259]. По другой версии, огнестрельное оружие было известно в Сибири до прихода русских [Зиннер, 1968. С. 16–20]. В письменных документах Московского царства XVII в. по мере постепенного продвижения русских первопроходцев на Дальний Восток неоднократно появлялись сообщения о наличии на этих территориях китайского огнестрельного оружия [Багрин, 2013. С. 141]. Поэтому выявление таких предметов среди комплекса археологических находок на различных сибирских территориях крайне актуально. Научная новизна представленной публикации заключается во введении в научный оборот новых материалов, касающихся фактов выявления образцов раннего ручного огнестрельного оружия на территории Южной Сибири (Бурятия, Верхняя Обь), относящихся к XV–XVI вв. Целью является детальная характеристика и датировка этих важных деталей вооружения периода активного распространения и использования пороха в военном деле в Евразии. К основным задачам публикации относятся перевод и историческая интерпретация учетных надписей (на китайском языке), нанесенных на стволе ручницы из Бурятии, а также анализ конструктивных особенностей ствола пистолета, обнаруженного в окрестностях г. Бийска, как артефактов, отражающих процесс появления и распространения огнестрельного оружия в Сибири.

Результаты исследований и обсуждение

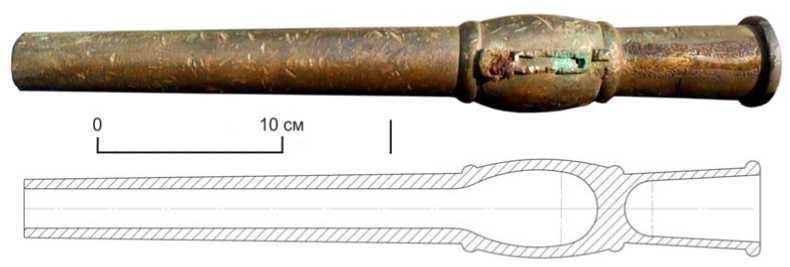

Один из ранних стволов ручного огнестрельного оружия случайно найден в 2015 г. в среднем течении р. Джиды, между поселками Нарын и Нижний Торей в Джидинском районе Республики Бурятия. В горном распадке среди небольших холмов на распашке обнаружена бронзовая ручница китайского происхождения (рис. 1). Общая длина слегка деформи-

Рис. 1. Бронзовая китайская ручница из долины р. Джиды в Бурятии (фото Ю. В. Оборина) Fig. 1. Bronze Chinese Gun from the Valley Dzhida in Buryatia (photo by Yu. V. Oborin)

рованного металлического ствола составляет 40 см, вес – 3,5 кг. Наружный диаметр по срезу ствола составляет 26 мм, внутренний (калибр) – примерно 15–18 мм. Зарядная камора представлена существенным утолщением эллипсоидно-овальной формы. В центре ее расположена крышка запала с затравочным отверстием. За ней располагалась коническая втульчатая «казенная часть» с сохранившейся ржавчиной от железных крепежных гвоздей к деревянной рукояти – «прикладу». Предохранительная крышка над запальным отверстием ствола, к которому подносился затравочный фитиль, отсутствовала. Ниже участка расположения запала на втульчатой «казенной части» выбиты две колонки иероглифов, в углублениях которых сохранились остатки красной краски. Иероглифы, обозначающие цифры, написаны «прописью», специальными знаками. Они обычно использовались в старом Китае на денежных купюрах и торговых расписках. Текст надписи состоял из двух колонок (рис. 2):

永樂拾玖年玖月 … 日造 天字伍萬壹佰叁拾捌號

Перевод надписи: правая колонка – серия и серийный номер: «Серия 天 ([тянь] «небо»), номер 50138». Левая колонка – дата изготовления: «изготовлено … дня, 9-го месяца, 19 года правления императора династии Мин Чэн-цзу (Чжу Ди)», правившего под девизом Юнлэ, что соответствует 1421 г. [Чжунго лиши…, 1994. С. 179].

Рис. 2. Маркировка бронзовой китайской ручницы из долины р. Джиды в Бурятии

Fig. 2. Marking of Bronze Chinese Gun from the Valley Jida in Buryatia

Описанный ствол из Бурятии относится к раннему простому типу огнестрельного оружия. Он появился в Китае еще в XII в. Представлял собой «пищаль» («ручницу»), помещенную на деревянное древко. Стрельба из нее осуществлялась при помощи поднесения тлеющего фитиля к затравочному отверстию с засыпанным в него порохом. Наибольшее распространение данный тип огнестрельного оружия получил в начальный период правления династии Мин. Аналогии бронзовому стволу из долины р. Джида можно найти в многочисленных изданиях по китайскому архаичному огнестрельному оружию [Чжун Шаои, Чэн Дун, 1990; Лу Цзинъянь…, 1993; Ван Чжаочунь…, 1996; Дуань Цинбо…, 1998; Чжун Шаои, 1999; Синода Коичи, 1999; Лю Цюлинь и др., 2003; Лю Сюй, 2004; Ду Вэньюй и др., 2007; Чжунго Ли-дай…, 2007]. Функционально и типологически такая разновидность оружия на длинной деревянной ручке близка к европейскому скопитусу, известному в Западной Европе еще со второй половины XVI в. [Бехайм, 1995].

Расчет по самым большим известным номерам серий стволов раннего огнестрельного оружия из Китая, аналогичных предмету из Бурятии, показывает, что в общей сложности в период Юнлэ произведено примерно 178400 пищалей. Они стали одним из основных видов вооружения в минской армии. Поэтому, судя по серийному номеру ручницы из долины р. Джиды, она была изготовлена в самом начале периода массового производства ручного огнестрельного оружия в Китае – в первой четверти XV в. В это время (в 1406, 1414 и 1449 гг.) ручное огнестрельное оружие активно применялось от южной (Вьетнам) до северной (Монголия) периферии минского Китая [Ван Чжаочунь, 1996]. Тем не менее вопрос о том, когда минская ручница, обнаруженная в долине р. Джиды, попала в Бурятию, остается открытым, поскольку даже самые ранние русские письменные документы (первая треть XVII в.), отражающие процесс присоединения Забайкалья [Константинов, Константинова, 2015], не фиксируют наличия у местного населения ручного огнестрельного оружия китайского происхождения. Восточнее, на территории Приамурья, боестолкновения русских первопроходцев с маньчжурскими войсками с активным применением различного огнестрельного оружия (осада Кумарского и Албазинского острогов, сражение на Корчеевской луке и др.) отмечаются в письменных источниках не ранее середины XVII в. [Александров, 1984; Широкорад, 2004].

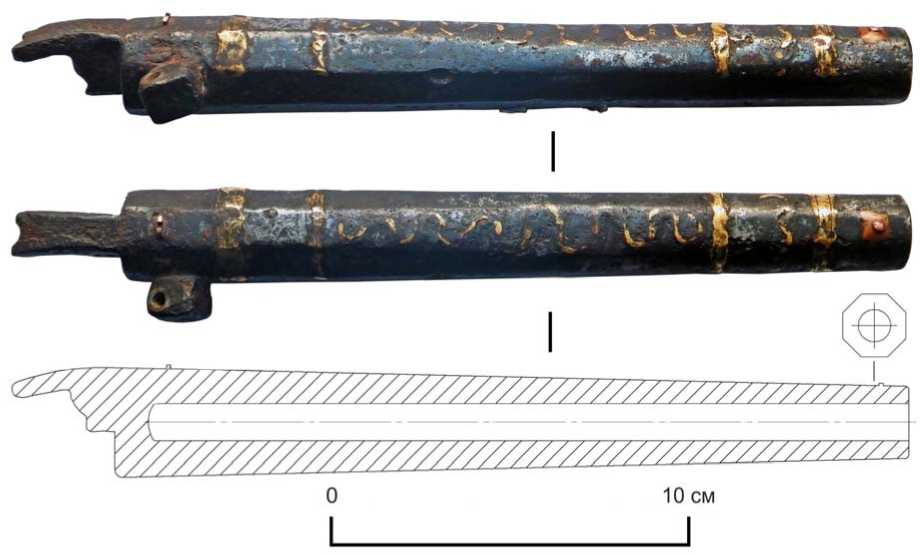

Еще один ранний ствол ручного огнестрельного оружия (рис. 3) происходит с территории Верхней Оби (из окрестностей Бийского острога-крепости). В этом регионе еще в начале XVIII в. неоднократно происходили столкновения вооруженных отрядов Московского царства и местного населения [Булыгин, 1974. С. 12; Сергеев, 1975. С. 9; Уманский, 1980. С. 87; Бородаев, Контев, 2015. С. 101].

Длина «бийского» ствола от дульного до казенного среза составляет 214 мм, а общая его длина (с фрагментом казенного винта) – 245 мм. Внешний размер ствола на участке дульного среза – 21 мм, на участке казенного среза – 32 мм. Ствол восьмигранный, кованый, постепенно утолщающийся от дула к казенной части. Поэтому разница размеров от указанных участков ствола (его начала и окончания) составляет более 10 мм. Внешние грани ствола сглаженные. Толщина стенок на дульном срезе неравномерная – от 5,5 мм на участке расположения целика до 7 мм на противоположной стороне. Вес ствола – около 1 кг.

Мушка в виде подквадратной основы и округлого выступа, а также прицельная планка с прорезом в центре были изготовлены из красной меди. Наличие таких приспособлений во многом обусловлено тем, что фитильный замок намного облегчал прицеливание в процессе использования раннего огнестрельного оружия [Тарасюк, 1965. С. 109]. При этом пороховая планка в виде подквадратной головки железного болта с размерами 15 × 11 × 9 мм располагалась с правой стороны ствола в казенной части. Такой конструктивный элемент был закреплен на нем с небольшим углом по направлению к казенному срезу. Это расположение соответствовало наклону замка пистолета, удерживающего фитиль.

На максимальном склонении внешней поверхности пороховой планки располагалось затравочное отверстие диаметром 4 мм. Казенный винт с обломком части хвостовика в своем основании при стыковке со стволом имел размеры 20 × 11 × 12 мм. В нижней части внешней поверхности казенного винта располагалась округлая выемка шириной 9 мм и глубиной до 3 мм (служила для крепления штифта фитильного замка). Длина сохранившегося фрагмента хвостовика составляла 15 мм, его ширина – 12 мм, а толщина – 6 мм. Сохранившийся его фрагмент немного изогнут вниз и имеет на обломанном краю остатки крепежного отверстия хвостового шурупа. Диаметр этого отверстия составлял 6 мм. С левой стороны казенной части напротив наиболее широкого участка казенного винта даже сохранился внешний край отверстия, в которое он был вкручен в ствол. При этом наличие граней на стволе облегчало удерживание его соответствующим инструментом при вкручивании казенного винта в засверленное отверстие ствола [Мышковский, 1961. С. 231].

Рис . 3 . Ствол железной фитильной ручницы из окрестностей г. Бийска (фото А. П. Бородовского)

Fig. 3. Barrel of Iron Wick Knit Gun from the Outskirts of Biisk (photo by A. P. Borodovsky)

Верхняя часть ствола от мушки до прицельной планки (целика) орнаментирована несколькими поперечными полосками из желтого цветного металла (бронзы): две из них располагались за медной мушкой на участке около дульного среза, еще две – на казенной части ствола, перед пороховой полкой и прицельной планкой. Между этими параллельными полосками-планками на верхней грани средней части ствола располагалась инкрустация из цветного металла желтого цвета из полоски в 13 изгибов. Еще одна изогнутая в три колена полоска из цветного металла находилась между двумя планками на участке ствола у его дульного среза. В целом орнаментацию ствола можно охарактеризовать как геометрическую. На поверхности его отдельных граней сохранились еще фрагменты первоначального покрытия из белого металла.

Исходя из устоявшейся до XVIII в. терминологии русского огнестрельного оружия, ствол из окрестностей Бийска следует идентифицировать как «ручницу», или «пищаль ручную» [Тарасюк, 1965. С. 108], явно оказавшуюся в Сибири через руки русских людей. Ее относи- тельную хронологию можно определить по целому ряду признаков. Среди них калибр, длина ствола (образцы ранних русских ручниц имели длину ствола от 230 до 240 мм), расположение пороховой планки и наличие казенного винта [Маковская, 1992. С. 12]. Аналогии бийскому стволу можно найти среди ручных пищалей (ручниц) начиная со второй половины XVI в. [Там же. С. 126. Рис. 39]. В частности, их калибр составлял от 10 до 12 мм [Там же. С. 101. Табл. 1]. При этом толщина стенок ствола достигала 12 мм [Мышковский, 1961. С. 234]. Необходимо заметить, что пороховая планка на стволах первоначально располагалась с левой стороны казенной части ствола, а позднее – с правой. Начиная со второй половины XVI в. широкое распространение получили казенные винты с хвостовиком [Там же. С. 232]. В целом общие характеристики бийского экземпляра позволяют отнести его к ручной пищали (ручнице) второй половины XVI – начала XVII в.

Архаизм этого ствола, как и ранее описанной китайской ручницы, очевиден, что отражает определенную историческую тенденцию: в Сибири вплоть до конца XVII в. ощущался серьезный дефицит современного ручного огнестрельного оружия [Пузанов, 2016. С. 117], поэтому фитильное оружие бытовало долго, что во многом обусловливалось его простотой, надежностью, безопасностью и дешевизной производства [Тарасюк, 1965. С. 109; Слюса-ренко, Черемисин, 1995]. Проявлением указанных выше факторов стало присутствие вплоть до начала XVIII в. в сибирском огнестрельном вооружении устаревших образцов.

Еще одним подтверждением долгого присутствия на территории Сибири и Дальнего Востока архаичного ручного огнестрельного оружия являются данные письменных и изобразительных источников, а также этнографические коллекции более позднего времени (XVII– XVIII вв.) [Пастухов, 2010]. В них уже устаревшие для своего времени предметы огнестрельного вооружения представлены в большом количестве.

Заключение

В целом следует отметить, что в ходе реконструкции исторического процесса появления и распространения ручного огнестрельного оружия на территории Сибири в последнее время особое место начинают занимать археологические источники. Факты выявления ранних образцов ручного огнестрельного оружия в Южной Сибири [Слюсаренко, Черемисин, 1995] позволяют не только более объективно и обоснованно охарактеризовать историю и культуру его использования в этом обширном регионе [Митько, 2004; Багрин, 2013], но и преодолеть целый ряд стереотипов относительно этой проблематики, сформировавшийся для сибирского региона исключительно на основе письменных источников.

Так, территориальная близость Южной Сибири к китайскому технологическому центру массового производства ручного огнестрельного оружия не могла не сказаться на появлении таких предметов на указанной территории. При этом особенно важно, что на основании этих находок сибирский регион вполне можно включить в сферу достаточно раннего распространения ручного огнестрельного оружия в общем евразийском контексте. В частности, на территории самой Руси наиболее ранние образцы ручниц по археологическим данным датируются периодом с конца XIV до середины XV в. [Кирпичников, 1976. С. 80–82]. Но отмечалась и сибирская «специфика», которая проявлялась двояко – как в сочетании еще не расчлененной артиллерийской и стрелковой функций, так и в большей длительности существования подобных образцов вооружения. Это отчетливо проявилось в арсеналах русских острогов в Сибири.

Тем не менее в рамках последовательности процесса распространения на территории Сибири различных по конструкции образцов раннего огнестрельного оружия описанные выше находки стволов из Бурятии и Верхнего Приобья демонстрируют элементы общей преемственности в использовании фитильного вооружения, характерные для Евразии в целом.

Ван Чжаочунь , Чжунго гудай бинци. [ 中国古代兵器 ] (Старинное оружие Китая). Пекин: Шанъу иньшугуань, 1996. 198 с. (на кит. яз.)

Дуань Цинбо. Дао цян цзянь цзи шиба бань. Чжунго гудай бинци [ 刀枪剑戟十八般 . 中国古代 兵器 ] (Старинное оружие Китая: Восемнадцать разновидностей сабель, пик, мечей, алебард). Чэнду: Сычуань Цзяоюй чубаньшэ, 1998. 258 с. (на кит. яз.)

Ду Вэньюй, Ван Янь, Лю Пэн, Вэй Шуньлань. Tушо чжунго гудай бинци юй биншу [ 图说 中国古代兵器与兵书 ] (Иллюстрированная история вооружений и военных трактатов древнего Китая). Сиань: Шицзе тушу чубань сиань гунсы, 2007. 242 с. (на кит. яз.)

Лу Цзинъянь. Чжунго гудай бинци [ 中国古代兵器 ] (Старинное вооружение Китая). Сиань: Сиань цзяотун дасюэ чубаньшэ, 1993. 323 c. (на кит. яз.)

Лю Цюлинь, Лю Цзянь, Ван Ясинь, Гуань Ци. Чжунго гудай бинци тушо [ 中国古代兵器图 说 ] (Иллюстрированный атлас древнего вооружения Китая). Тяньцзинь: Тяньцзинь гуц-зи чубаньшэ, 2003. 550 с. (на кит. яз.)

Лю Сюй. Чжунго гудай хояо хоци ши [ 中国古代火药火器史 ] (История пороха и огнестрельного оружия в древнем Китае). Чжэнчжоу: Дасян чубаньшэ, 2004. 275 с. (на кит. яз.)

Синода Коичи. Чжунго гу бинци дацюань [ 中国古兵器大全 ] (Полное собрание китайского старинного оружия) (перевод с японского языка). Гонконг: Ваньли шудянь, 1999. 317 с. (на кит. яз.)

Чжун Шаои, Чэн Дун. Чжунго гудай бинци туцзи [ 中国古代兵器图集 ] (Иллюстрированный сборник старинного оружия Китая). Пекин: Цзефанцзюнь чубаньшэ, 1990. 303 c. (на кит. яз.)

Чжунго лиши няньдай цзяньбяо [ 中国历史年代简表 ] (Краткие хронологические таблицы по истории Китая). Пекин: Вэньу чубаньшэ, 1994 (репринт 1998). 263 с. (на кит. яз.)

Чжун Шаои. Цзинь гэ те цзи: Чжунго гудай бинцидэ лиши юй чуаньтун [ 中国古代兵器的历 史与传统 ] (Золотое копьё, железная алебарда: История и традиции древнего вооружения Китая). Пекин: Цзефанцзюнь чубаньшэ, 1999. 289 c. (на кит. яз.)

Чжунго лидай цзюньши чжуанбэй. Чжунго Цзюньши Ши Бяньцзу [ 中国历代军事装备 . 中国 军事史编组 ] (Старинное вооружение Китая. Редколлегия Военная история Китая). Пекин: Цзефанцзюнь чубаньшэ, 2007. 477 с. (на кит. яз.)

Zhong Shaoyi . Jin Ge Tie Ji. Zhongguo Gudai Bingqi de Lishi yu Chuantong [Golden Spear, Iron Halberd: History and Traditions of Ancient Chinese Weapons]. Beijing, Jiefangjun chubanshe, 1999, 289 p. (in Chin.)

Zhongguo Lidai Junshi Zhuangbei. Zhongguo Junshi shi Bianzu [Military Equipment in Ancient China. Military History of China Editorial Group]. Beijing, Jiefangjun chubanshe, 2007, 477 p. (in Chin.)

Материал поступил в редколлегию

Received

14.02.2019

Список литературы Находки раннего ручного огнестрельного оружия из Южной Сибири

- Александров В. В. Россия на дальневосточных рубежах (вторая половина XVII века). Хабаровск: Хабаровск. кн. изд-во, 1984. 271 с.

- Багрин Е. А. Военное дело русских на восточном побережье России в XVII в.: тактика и вооружение служилых людей в Прибайкалье, Забайкалье и Приамурье. СПб.: Нестор-история, 2013. 288 с.

- Бехайм В. Энциклопедия оружия. СПб.: Оркестр, 1995. 576 с.

- Борисенко А. Ю., Худяков Ю. С. Малоизвестные версии о покорении Сибири Ермаком в сочинениях европейцев XVII-XVIII веков в российских публикациях // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2018. Т. 17, № 5: Археология и этнография. С. 30-36.

- Бородаев В. Б., Контев А. В. Формирование российской границы в Иртышско-Енисейском междуречье в 1620-1720 гг.: Документальная монография. Барнаул: Изд-во АлтГПУ, 2015. 416 с.

- Булыгин Ю. С. Первые крестьяне на Алтае. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1974. 144 с.

- Зиннер Э. П. Сибирь в известиях западноевропейских путешественников и ученых XVIII века. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. из-во, 1968. 250 с.

- Кирпичников А. Н. Военное дело на Руси в XIII-XV веках. Л.: Наука, 1976. 84 с.

- Константинов М. В., Константинова Т. А. Начало русского освоения Забайкалья // Изв. Иркут. гос. ун-та. Серия «История». 2015. Т. 11. С. 6-11.

- Маковская Л. К. Ручное огнестрельное оружие русской армии конца XIV - начала XVIII века. Определитель. М.: Военное изд-во, 1992. 223 с.

- Миллер Г. Ф. История Сибири. М.: Вост. лит., 1999. Т. 1. 630 с.

- Митько О. А. Люди и оружие (воинская культура русских первопроходцев и коренного населения Сибири в эпоху позднего средневековья) // Военное дело народов Сибири и Центральной Азии. Новосибирск: Изд-во НГУ, 2004. Вып. 1. С. 165-206.

- Мышковский Е. В. Стволы русского ручного огнестрельного оружия XV-XVI вв. // СА. 1961. № 1. С. 225-235.

- Пастухов А. М. Китайские ружья XVII-XVIII веков (по данным письменных и изобразительных источников) // Военное дело в Азиатско-Тихоокеанском регионе с древнейших времен до начала XX века. Владивосток, 2010. Вып. 1. С. 131-199.

- Пузанов В. Д. Политика русского государства по снабжению уездов Сибири оружием в XVII в. // Исторический формат. 2016. № 4. С. 106-123.

- Сергеев А. Д. Тайны алтайских крепостей. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1975. 80 с.

- Слюсаренко И. Ю., Черемисин Д. В. Находка кольчуг близ с. Джазатор (Горный Алтай) // Гуманитарные науки в Сибири. Серия: Археология и этнография. 1995. № 3. С. 100-104.

- Тарасюк Л. И. Из истории русского огнестрельного оружия XVI-XVII вв. // СА. 1965. № 2. С. 104-120.

- Уманский А. П. Телеуты и русские в XVII-XVIII веках. М.: Наука, 1980. 296 с.

- Широкорад А. Б. Россия и Китай. Конфликты и сотрудничество. М.: Вече. 2004. 448 с.

- Ван Чжаочунь, Чжунго гудай бинци. [中国古代兵器 ] (Старинное оружие Китая). Пекин: Шанъу иньшугуань, 1996. 198 с. (на кит. яз.)

- Дуань Цинбо. Дао цян цзянь цзи шиба бань. Чжунго гудай бинци [刀枪剑戟十八般.中国古代兵器] (Старинное оружие Китая: Восемнадцать разновидностей сабель, пик, мечей, алебард). Чэнду: Сычуань Цзяоюй чубаньшэ, 1998. 258 с. (на кит. яз.)

- Ду Вэньюй, Ван Янь, Лю Пэн, Вэй Шуньлань. Tушо чжунго гудай бинци юй биншу [图说中国古代兵器与兵书] (Иллюстрированная история вооружений и военных трактатов древнего Китая). Сиань: Шицзе тушу чубань сиань гунсы, 2007. 242 с. (на кит. яз.)

- Лу Цзинъянь. Чжунго гудай бинци [中国古代兵器 ] (Старинное вооружение Китая). Сиань: Сиань цзяотун дасюэ чубаньшэ, 1993. 323 c. (на кит. яз.)

- Лю Цюлинь, Лю Цзянь, Ван Ясинь, Гуань Ци. Чжунго гудай бинци тушо [中国古代兵器图说] (Иллюстрированный атлас древнего вооружения Китая). Тяньцзинь: Тяньцзинь гуцзи чубаньшэ, 2003. 550 с. (на кит. яз.)

- Лю Сюй. Чжунго гудай хояо хоци ши [中国古代火药火器史 ] (История пороха и огнестрельного оружия в Древнем Китае). Чжэнчжоу: Дасян чубаньшэ, 2004. 275 с. (на кит. яз.)

- Синода Коичи. Чжунго гу бинци дацюань [中国古兵器大全 ] (Полное собрание китайского старинного оружия) (перевод с японского языка). Гонконг: Ваньли шудянь, 1999. 317 с. (на кит. яз.)

- Чжун Шаои, Чэн Дун. Чжунго гудай бинци туцзи [中国古代兵器图集 ] (Иллюстрированный сборник старинного оружия Китая). Пекин: Цзефанцзюнь чубаньшэ, 1990. 303 c. (на кит. яз.)

- Чжунго лиши няньдай цзяньбяо [中国历史年代简表 ] (Краткие хронологические таблицы по истории Китая). Пекин: Вэньу чубаньшэ, 1994 (репринт 1998). 263 с. (на кит. яз.)

- Чжун Шаои. Цзинь гэ те цзи: Чжунго гудай бинцидэ лиши юй чуаньтун [中国古代兵器的历史与传统] (Золотое копьё, железная алебарда: История и традиции древнего вооружения Китая). Пекин: Цзефанцзюнь чубаньшэ, 1999. 289 c. (на кит. яз.)

- Чжунго лидай цзюньши чжуанбэй. Чжунго Цзюньши Ши Бяньцзу [中国历代军事装备.中国军事史编组 ] (Старинное вооружение Китая. Редколлегия Военная история Китая). Пекин: Цзефанцзюнь чубаньшэ, 2007. 477 с. (на кит. яз.)