Находки рогов серн в раннесредневековых катакомбах Даргавского могильника в Северной Осетии (раскопки 2019 года)

Автор: Успенский П.С., Антипина Е.Е., Албегова Царикаева З.Х.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Комплексные исследования

Статья в выпуске: 261, 2020 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу редко встречаемых предметов, изготовленных из рога серны, выявленных при раскопках катакомб могильника аланской культуры у с. Даргавс РСО-Алании в 2019 г. Полученные результаты комплексного исследования позволяют расширить и дополнить наши представления об использовании останков животных в ритуальной практике населения Центрального Кавказа в VIII-IX вв.

Центральный кавказ, аланская культура, серна, катакомба

Короткий адрес: https://sciup.org/143175993

IDR: 143175993

Текст научной статьи Находки рогов серн в раннесредневековых катакомбах Даргавского могильника в Северной Осетии (раскопки 2019 года)

Одной из особенностей памятника является высокая степень сохранности предметов из органических материалов (кость, дерево, рог, кожа), благодаря этому здесь зафиксированы редко встречаемые предметы: седла, деревянные сосуды, гребни, кожаные детали поясов, фрагменты шкатулок и колчанов, кожаные футляры зеркал и амулетов.

В 2019 г. Терским отрядом Института археологии РАН были проведены комплексные исследования на территории могильника. В раскопе, заложенном в центральной части памятника, были изучены катакомбы № 97 и 98 ( Успенский , 2020).

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-09-40105.

Результаты экспедиционного сезона позволили сделать ряд новых интересных наблюдений, связанных с находками из органики, ранее не отмечавшимися на могильнике. Данная статья посвящена одной из категорий этих предметов – остаткам костей и рогов копытных.

В ходе зачистки катакомбы № 97 было выявлено одиночное погребение молодой женщины (определение Н. Г. Свиркиной). Среди сопровождающего ее инвентаря обнаружены фрагменты двух изделий, предварительно определенные как деревянные предметы с бронзовыми обоймами (находки № 4 и 10) (рис. 1). Оба предмета находились у пояса погребенной с правой стороны и лежали рядом с ножом в бронзовых ножнах и скоплением бус.

Катакомба № 98 была двухкамерной, в обеих камерах выявлены коллективные погребения. К камере 1 по результатам антропологического анализа было захоронено не менее 5 индивидов (4 взрослых и 1 ребенок). Скелеты плохой сохранности, в ходе последующих подхоронений они были частично сдвинуты и перемешаны, кроме того, последнее погребение частично перекрывало предыдущие, поэтому установить принадлежность большей части инвентаря определенному индивиду не представлялось возможным. Среди собранных в камере сохранившихся человеческих костей уже в ходе их камеральной обработки были найдены фрагменты стержня рога со следами обработки (объект 1, находка без номера) (рис. 2), железная скоба с нанизанным на один из концов фрагментом рога (находка № 27) (рис. 3), небольшой фрагмент костного стержня рога с отверстием (объект 2, находка без номера) (рис. 3) и часть трубчатой кости животного (объект 3, находка без номера).

Исследованные погребальные комплексы датируются второй половиной – концом VIII – IX в. и находят широкие аналогии основным чертам погребального обряда в других синхронных катакомбных могильниках Северного Кавказа (например, Тарский, Дагом, Чми и др.).

Перечисленные выше находки были направлены в лабораторию естественнонаучных методов ИА РАН для идентификации сырьевого материала предметов и таксономического определения трубчатой кости. Результаты исследования оказались весьма необычными и любопытными, они позволяют расширить и дополнить наши представления о составе погребального инвентаря и об использовании останков животных в ритуальной практике населения аланской культуры.

Тафономическая сохранность представленных для изучения органических объектов оказалась различной. Она фиксировалась по пятибалльной шкале, применяемой в археозоологических исследованиях, проводимых в ИА РАН ( Антипина , 2016). Лучше всего сохранился фрагмент костного стержня рога (объект 1, камера 1, катакомба № 98), его сохранность оценивается в 4 балла (рис. 2). Это означает, что поверхность костного стержня полностью сохранила свою естественную структуру, хотя сама костная ткань уже потеряла часть своей прочности, и края объекта несколько крошатся. Остальные фрагменты из камеры 1 катакомбы № 98 имеют плохую сохранность, их тафономическое состояние (кость крошится даже при легком надавливании) соответствует всего 2 баллам. Сохранность расслаивающихся чешуйками обоих «деревянных» изделий из катакомбы № 97 (находки № 4 и 10) оценивается в 1 балл, определение сырьевого материала для таких органических объектов не всегда достоверно. Однако в данном случае

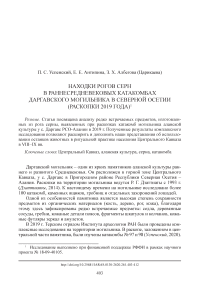

Рис. 1. Даргавский могильник. Катакомба № 97

1 – фрагмент рога серны с бронзовой обоймой (находка № 4); 2 – рог серны с бронзовой обоймой (находка № 10)

Рис. 2. Даргавский могильник. Катакомба № 98, камера 1.

Объект 1 – костный стержень рога серны (Rupicapra rupicapra)

А – участок сохранившегося лощения на внутренней стенке; Б – участок сохранившегося лощения на внешней стенке у всех объектов все же сохранились очень специфические признаки структуры органических тканей, являющиеся видовыми маркерами, что и позволило провести их однозначную таксономическую идентификацию.

Опознание первого объекта из камеры 1 катакомбы № 98 не вызывало затруднений уже при обнаружении – он сразу был зафиксирован как костная основа рога полорогого копытного. У этой группы животных костные стержни рогов, являющиеся продолжением лобной кости черепа, покрыты кератиновым чехлом, который, как правило, не сохраняется в культурных напластованиях. Форма костного стержня и особенности его внутреннего строения, а также структура его поверхности различаются у разных видов полорогих, поэтому в совокупности они имеют основное значение при идентификации его таксономической принадлежности.

Изучаемый стержень рога условно может быть описан как заполненный мелко трабекулярной костной тканью, удлиненный почти прямой конус с едва заметным загибом его вершины назад (рис. 2). В основании этого конуса присутствует внутренняя небольшая пустая полость, а на его вершинной части – небольшая каплеобразная выемка. На внешней стороне стержня хорошо видны отверстия для кровеносных сосудов в неглубоких продольных бороздках, формирующихся при продольном нарастании (или так называемом в морфологии «возрастном скольжении») кератинового чехла. Такое сочетание морфологических особенностей костного стержня рога встречается у взрослых особей лишь одного вида мелких полорогих – серны (Rupicapra rupicapra). Едва заметно проявляющаяся асимметрия сечения стержня по длине дает основание к заключению, что изучаемый костный стержень происходит от левого рога животного.

Поперечное сечение стержня характеризуется овальной формой практически по всей длине. На внешней поверхности хорошо сохранился участок перехода его стенок в лобную кость, что позволяет провести все необходимые измерения. Его наибольшая длина составляет около 70 мм, промеры максимального и минимального диаметров поперечного сечения у основания показывают соответственно 26 и 20 мм. Такие размеры свидетельствует о принадлежности обсуждаемых остатков рога совсем некрупной особи. Ярко выраженный рельеф поверхности стержня у его основания и на вершине наблюдается у взрослых особей с полностью сформировавшимися рогами, что соответствует возрастной группе 4–6 лет. Учитывая закономерности роста рогов у серны, а также сопоставляя небольшие размеры стержня и овальную форму его поперечного сечения, можно предполагать, что рог принадлежал взрослой самке. У самцов серны поперечное сечение имеет форму круга, которая сохраняется по всей длине стержня ( Lovari , 1985; Lovari, Bruno , 2003).

На основании костного стержня присутствуют видимые признаки инструментальной обработки: сохранились следы шлифовки и лощения торцевого края стенок (рис. 2: А, Б ). Сама форма основания стержня позволяет предполагать, что его отделили от черепа вместе с кератиновым чехлом.

Каким способом было произведено это отделение – отруб или спил – достоверно определить невозможно. В любом случае края стенок у основания этого рога были несколько подправлены шлифовкой и затем залощены тонким абразивом.

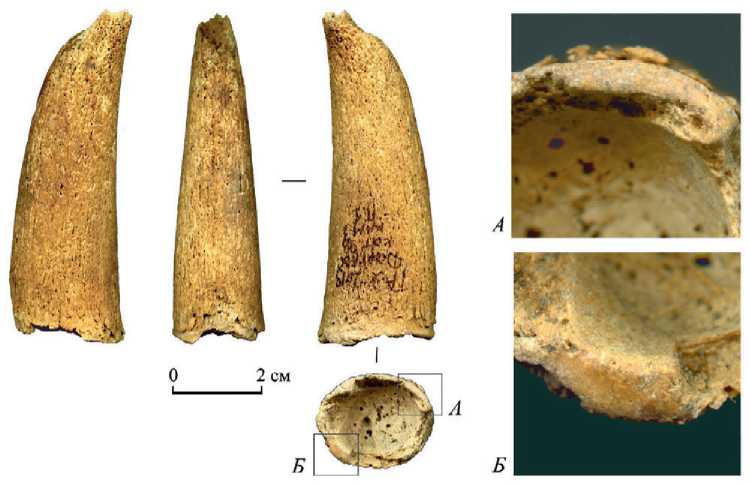

В той же камере 1 катакомбы № 98 были обнаружены еще два фрагмента от костных стержней рогов полорогих – находка № 27 и объект 2 (рис. 3). Несмотря на плохую сохранность, их принадлежность к остаткам рогов серны не вызывает сомнений. Таксономическая идентификация основывается на хорошо видимой специфической структуре внутренней костной ткани и внешней поверхности этих фрагментов, которые, как уже было отмечено выше, имеют значение видового маркера. Обломок на железной скобе (находка № 27) происходит от средней довольно близкой к черепу части рога; максимальная его ширина около 1,7 см. Объект 2 – это небольшой фрагмент вершины костного стержня рога. Выраженность рельефа на сохранившихся участках поверхности обоих костных стержней свидетельствует, что рога были получены от взрослых особей; однако пол животных по таким небольшим обломкам установить невозможно. На обоих объектах имеются сквозные отверстия. Диаметр отверстия на фрагменте, нанизанном на железную скобу, определяется лишь условно в 8–10 мм. Размеры овального отверстия на обломке вершины стержня рога – 6 на 7 мм. Способ получения отверстия можно предполагать только для концевого фрагмента рога: судя по его ровным стенкам, отверстие, скорее всего, сделали сверлением (рис. 3). Нельзя исключить вероятность, что оба эти фрагмента происходят от одного рога, составлявшего единый роговой элемент в комплексе с железной скобой.

Рис. 3. Даргавский могильник. Катакомба № 98, камера 1. Фрагмент металлического изделия с элементами из рога серны (справа – находка № 27, слева – объект 2)

Еще одна находка (обломок трубчатой кости животного, объект 3) в той же камере катакомбы № 98 представляет собой фрагмент дистальной части левой бедренной кости некрупного копытного. Строение медиального мыщелка типично для представителя мелких домашних парнокопытных – овец или коз. Полное прирастание дистального эпифиза указывает на принадлежность этой кости взрослой особи. И хотя пол животного по рассматриваемому элементу скелета у овец и коз не идентифицируется, подчеркнем, что мелкие размеры самой кости и небольшая толщина стенок диафиза более характерны для самок.

Фрагменты двух других изделий (находки № 4 и 10) из катакомбы № 97, предварительно определенные как деревянные предметы с бронзовыми обоймами, оказались также остатками рогов серны, но в полной структуре – кератиновые чехлы темно-коричневого цвета на костном стержне (рис. 1). Несмотря на фрагментарность этих объектов, экспертная визуальная оценка их размеров и формы изгиба указывает на то, что рога принадлежат взрослым некрупным особям, возраст которых не менее 3–4 лет.

Неудовлетворительное тафономическое состояние этих фрагментов, к сожалению, не позволяет достоверно установить пол животных, от которых получены рога. Впрочем, сечение рога, если принять отсутствие тафономической деформации предмета, выглядит как овальное, что у серны типично для рогов самки.

Исследуемые находки костных остатков животных представляют в погребальном инвентаре Даргавского могильника две разные категории. Это вещевой компонент (изделия из рогов серны) и остатки ритуальной пищи (фрагмент бедренной кости овцы или козы).

Использование конкретных частей туши барана в качестве напутственной, а также поминальной пищи в погребальных обрядах аланской культуры фиксируется по костным останкам животных в камерах. Учитывая такие факторы, как плохая сохранность костей или невозможность привлечь специалистов для анализа костных материалов при раскопках, можно предположить, что далеко не все случаи наличия такой пищи были зафиксированы. При анализе погребального обряда и инвентаря катакомб аланской культуры, проведенном Д. С. Коробовым на основании 824 грунтовых катакомб II–X вв., было установлено, что кости козы/овцы найдены в 7,4 % камер и в 1,1 % входных ям ( Коробов , 2003. С. 253). Эта традиция соотносится с предшествующей сармато-скифской эпохой, когда кости барана (чаще всего от задней конечности) были традиционны в погребальной практике кочевников позднесарматского времени в Волго-Донском регионе ( Яворская , 2010. С. 254).

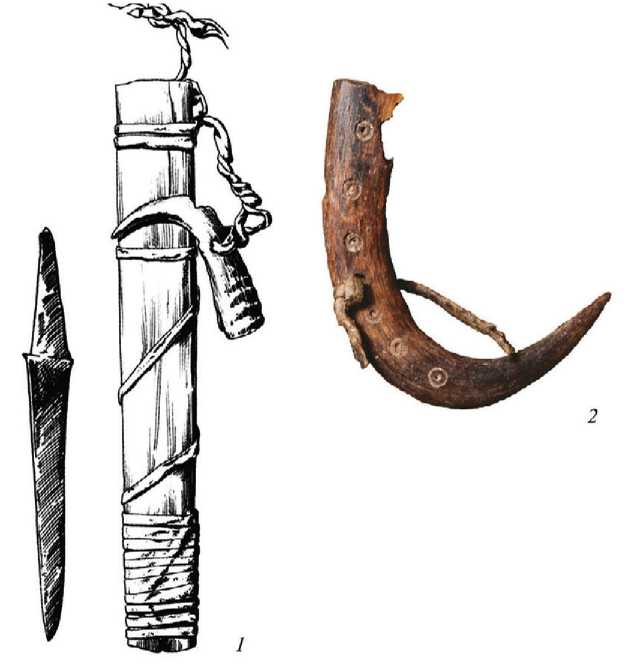

Представленные выше изделия из рогов серны в погребальных комплексах аланской культуры уникальны и крайне редки. Единственные аналогии происходят из могильника Мощевая Балка, известного уникальной сохранностью органических материалов ( Иерусалимская , 2012. С. 69, 74. Рис. 37а; 43; 45). Именно там сохранился комплекс предметов, среди которых оказались и остатки рога серны (рис. 4). Причем в одном случае (погребение № 1, женщина 40–45 лет), как и в катакомбе № 97 Даргавса, рог был найден с ножом, сохранился даже шнур из сухожилия, крепивший рог к деревянным ножнам (рис. 4: 1 ). В другом случае (погребение № 2, девочка 12–14 лет) два орнаментированных рога (рис. 4: 2 ) были закреплены на платье, фланкируя нагрудные украшения (бусы и амулеты).

А. А. Иерусалимская интерпретировала рога серны как амулеты и отмечала, что находки их связаны не только с женскими, но и с мужскими погребениями (Там же. С. 330).

В этом отношении рога копытных, прежде всего диких – оленей, косуль, коз и серн, в древности имели магическое значение. Возможно, привеска к ножнам могла являться своеобразным амулетом-оберегом тотемистического характера.

В аланской культуре разнообразные амулеты получили широкое распространение и были связаны с языческими представлениями, которые не исчезли и после принятия христианства. Такие амулеты позволяют проследить отголоски

Рис. 4. Могильник Мощевая Балка

1 – погребение 1, нож и деревянные ножны с закрепленной подвеской из рога серны; 2 – погребение 2, орнаментированный рог серны (по: Иерусалимская, 2012)

анимизма, тотемизма и фетишизма в религиозных воззрениях алан ( Афанасьев , 1976. С. 125, 126). Определенной параллелью находкам изделий-амулетов из рога серны являются находки фигурок оленей с разветвленными рогами, которые могли быть связаны с культом оленя как тотемного животного. Культ оленя сохранился в осетинском нартском эпосе, и фактически до наших дней дожил обычай приносить в жертву рога оленя (обнаружены в святилище Реком и при раскопках церкви в Нижнем Архызе) (Там же. С. 126).

Вместе с тем среди разнообразия аланских металлических амулетов VIII– IX вв. пока не встречено изображения серны, в отличие от оленей, козлов и баранов (Албегова, 2001). В зафиксированном и дожившем до сегодняшнего дня фольклоре и эпосе осетин серны практически не упоминаются, т. е. до наших дней этот культ и вкладываемый в него смысл не дошли. Но судя по находкам из Мо-щевой Балки и Даргавса, в VIII–IX вв. связанные с рогами серны суеверия были распространены достаточно широко на Северном Кавказе. Рога серны, наряду с пяточными костями и метоподиями зайцев, зубами оленя, когтями медведя, раковинами каури, дисками из перламутра, возможно, ввиду их не очень больших размеров, составляли группу амулетов, изготовленных из частей животных.

Изучая этимологию слова «серна» («сычъи», или один из вариантов произношения – sykʹe) в осетинском языке, В. И. Абаев отмечал, что это слово, как специфический термин горного ландшафта, было заимствовано аланами у кавказских народов ( Абаев , 1996. С. 192, 193). Таким образом, в религиозных представлениях раннесредневековых жителей Даргавса, носителей аланской культуры, могли найти отражение воспринятые ими на Кавказе более древние верования, сформировавшиеся здесь задолго до появления алан.

Изделие из металла и рога серны (№ 27) из камеры 1 катакомбы № 98 свидетельствует также о древней традиции использования рога серны для изготовления бытовых предметов.

Список литературы Находки рогов серн в раннесредневековых катакомбах Даргавского могильника в Северной Осетии (раскопки 2019 года)

- Абаев В. И., 1996. Историко-этимологический словарь осетинского языка: в 4 т. Т. III: S–T’. М.: ВИКОМ. 359 с.

- Албегова З. Х., 2001. Палеосоциология аланской религии VII–IX вв. (по материалам амулетов из катакомбных погребений Северного Кавказа и Среднего Дона) // РА. № 2. С. 83–96.

- Антипина Е. Е., 2016. Современная археозоология: задачи и методы исследования // Междисциплинарная интеграция в археологии (по материалам лекций для аспирантов и молодых сотрудников) / Отв. ред.: Е. Н. Черных, Т. Н. Мишина. М.: ИА РАН. С. 96–118.

- Афанасьев Г. Е., 1976. Дохристианские религиозные воззрения алан (по материалам амулетов могильника Мокрая Балка) // СЭ. № 1. С. 125–130.

- Дзаттиаты Р. Г., 2014. Аланские древности Даргавса. Владикавказ: Ир. 240 с.

- Иерусалимская А. А., 2012. Мощевая Балка: необычный археологический памятник на Саверокавказском шелковом пути. СПб.: ГЭ. 384 с.

- Коробов Д. С., 2003. Социальная организация алан Северного Кавказа IV–IX вв. СПб.: Алетейя. 380 с.

- Успенский П. С., 2020. Научный отчет о проведении археологических раскопок Даргавского катакомбного могильника в Пригородном районе Республики Северная Осетия-Алания в 2019 г. // Архив ИА РАН. № 1011.

- Яворская Л. В., 2010. Особенности использования животных в погребальных обрядах кочевников сарматского времени Волго-Донского региона (по археозоологическим материалам могильников бассейна реки Аксай Есауловский) // НАВ. Вып. 11. С. 233–256.

- Lovari S., 1985. Behavioural repertoire of the Abruzzo chamois, Rupicapra pyrenaica ornata Neumann, 1899 (Artiodactyla: Bovidae) // Säugetierkundliche Mitteilungen. 32. P. 113–116.

- Lovari S., Bruno E., 2003. Rupicapra pyrenaica // Fauna d’Italia: Mammalia III, Carnivora–Artiodactyla. Bologna: Calderini. P. 403–412.