Находки с Федоровского раскопа в Новгороде, связанные с водным транспортом

Автор: Г.Е. Дубровин

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Публикации

Статья в выпуске: 213, 2002 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/143183864

IDR: 143183864

Текст статьи Находки с Федоровского раскопа в Новгороде, связанные с водным транспортом

НАХОДКИ С ФЕДОРОВСКОГО РАСКОПА В НОВГОРОДЕ, СВЯЗАННЫЕ С ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ

Археологические исследования на Федоровском раскопе, располагавшемся в древнем Плотницком конце Новгорода Великого на южном берегу ныне засыпанного Федоровского ручья, проводились в течение четырех полевых сезонов (1991-1993, 1997 гг.). В результате общая площадь изученной территории составила 2470 кв. м. В процессе работ были исследованы остатки уличных настилов двух средневековых улиц - Славковой и Коржевой, а также застроенные комплексы восьми усадеб с более чем 160 жилыми и хозяйственными сооружениями XI-XVI вв. На раскопе обнаружено более 6600 индивидуальных находок. Среди них не последнее место занимают предметы, связанные с водным транспортом. На Федоровском раскопе они обнаружены практически во всех археологически изученных напластованиях П половины XI-XIV вв. И хотя количество этих находок относительно невелико, тем не менее, здесь представлена значительная часть основных категорий судовых деталей и оснастки, что лишний раз свидетельствует о большом значении водного транспорта в жизни средневекового Новгорода.

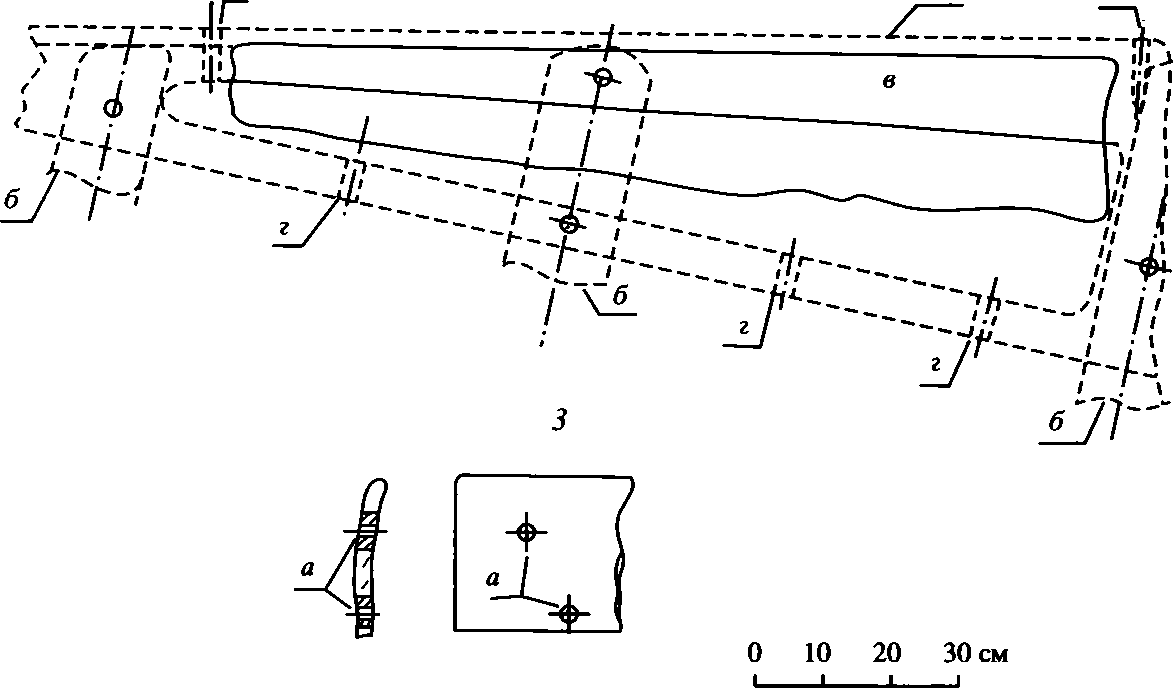

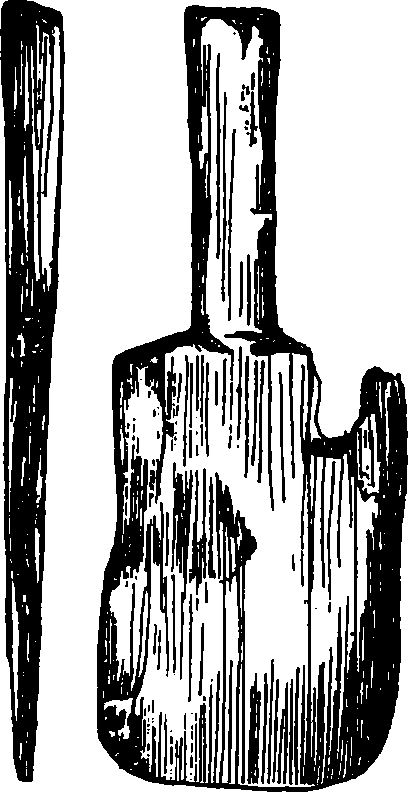

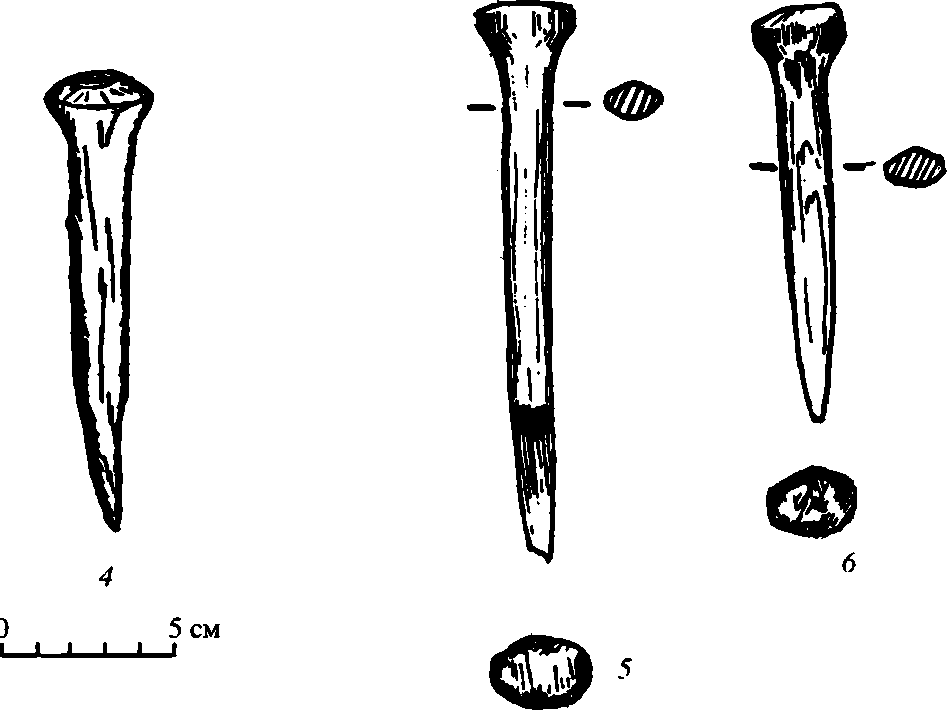

Железные (ладейные) заклепки

Железные заклепки, традиционно называемые ладейными, являются на сегодняшний день единственной категорией находок, свидетельствующей о присутствии в средневековом Новгороде дощатых судов ладейного типа с жесткими связями и клинкерной обшивкой, построенных в рамках скандинавской традиции. На комплексе Федоровских раскопов обнаружено 5 таких заклепок в напластованиях второй половины XI - начала ХПІ в. (табл. 1; рис. 1). Изучение новгородского археологического материала показало, что заклепки здесь образуют две хронологические группы: первую, раннюю, соотносимую с X - 30 годами XII в., и вторую, позднюю, датируемую 90-ми годами ХП - первой половиной XIV в. (Дубровин, 2000. С. 34). В соответствии с этим одна из федоровских заклепок попадает во вторую группу (4/5 м-18-1 (91)1 - середина 40-х годов XII -начало ХШ в.), остальные же четыре - в раннюю. Следует отметить, что это соответствует общей картине по Новгороду в целом, где большая часть заклепок относится к ранним напластованиям Дубровин, 2000. С. 34).

Рассмотрим конструктивные параметры федоровских заклепок. Важнейшим из них является расстояние между головкой и клинк-шайбой, определяющее общую толщину соединяемых заклепкой деревянных деталей. Анализ новгородского археологического материала показал, что заклепки в соответствии с этим параметром образуют две размерные группы: первую (25-40 мм - 51% всех находок) и вторую (47-68 мм2 - 38%), причем группы эти обусловлены не хронологическими, а функциональными (технологическими) причинами Дубровин, 2000. С. 35). В соответствии с указанной классификацией три заклепки с Федоровского раскопа (56-17-519 (29), 4С6-19-475( 62), 86-20-555 (14)) попадают

Таблица 1. Железные (ладейные) заклепки

Еще один важный параметр - диаметр ножки. Три заклепки имели ножки диаметром 6 мм (56-17-519 (29), 6/7м-19-194 (59), 4С6-19-475 (62)), а одна, самая поздняя (4/5м-18-105 (91)) - 7 мм. Эти величины (особенно 7 мм), типичны для новгородского материала (Дубровин, 2000. С. 35). Наибольший интерес в этом аспекте представляет заклепка 86-20-555 (14), датируемая второй половиной XI в. (ранее 70-х годов). Она обладала ножкой подквадратного сечения с размерами 8x8 мм (рис. 1:5). Судя по имеющейся в нашем распоряжении информации, заклепок с ножками прямоугольного сечения ранее ни в Новгороде ни на Рюриковом городище не находили.

Следует отметить, что вообще на русских средневековых памятниках встречаются заклепки как с круглыми, так и с прямоугольными ножками (Сорокин П.Е., 1997. С. 33). Последние, в частности, зафиксированы в курганах урочища Плакун, а также в Гнездове (Стальсберг, 1998. С. 363-364). Более того, Я. Билл высказал предположение, что заклепки с прямоугольными ножками являются не скандинавскими, а славянскими или балтскими (Bill, 1994. Р. 60). С ним не согласны А.Э. Кристенсен и А. Стальсберг, приводящие в качестве контраргумента наличие такого рода заклепок среди археологических материалов Трондхейма эпохи викингов (Стальсберг, 1998. С. 364). Добавим к этому, что О. Крумлин-Педерсен отмечал, что заклепки с прямоугольными ножками являются крайне редкими в датском археологическом материале эпохи викингов, а в большей степени они характерны для

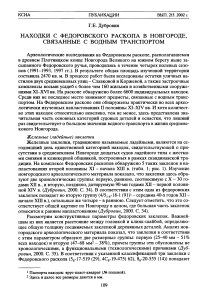

Рис. 1. Железные (ладейные) заклепки

/ -56-17-17-519(29); 2-4/5^-18-105(91); 3 - 6/7^-19-194(59); 4 - 4С6-19-475(62); 5 - 86-20-555(14)

английских и поздних скандинавских судов (Crumlin-Pedersen, 1991. Р. 72). Не соотнося однозначно заклепку с Федоровского раскопа с какой-либо этнической судовой традицией, отметим лишь, что, являясь более поздней, чем заклепки с прямоугольными ножками с урочища Плакун и из Гнездова, она синхронна периоду поствикингского скандинавского судостроения. Надеемся, что более определенная интерпретация данной находки станет возможной по мере дальнейшего накопления новгородского археологического материала.

Обратимся еще к одному конструктивному параметру заклепок с Федоровского раскопа - форме клинк-шайбы. Такие шайбы сохранились у трех заклепок, причем в двух случаях шайбы были ромбическими (86-20-555 (14), 6/7м-19-194 (59) /двойная шайба/), а одна заклепка (4/51.4-18-105 (91)) обладала подпрямоугольной шайбой. Показательно, что она является самой поздней из всех федоровских заклепок (середина 40-х годов XII - начало XIII в.).

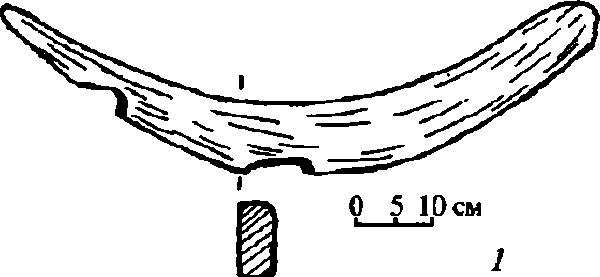

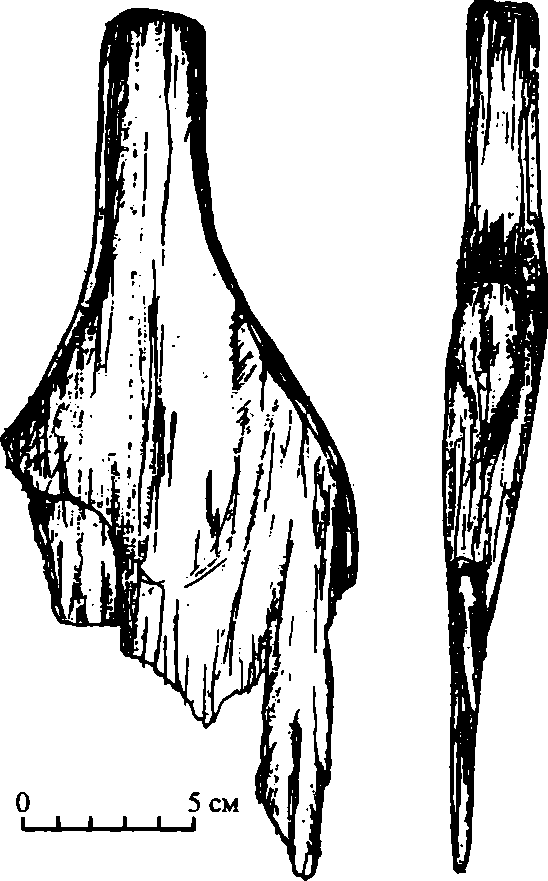

Рис. 2. Доски судовой обшивки (фрагменты)

7 - Днищевая трапециевидная доска сложного сечения І/З^-Фед.ІУ-СВ траншея-пл. 15/16(б/н). а - нагельное отверстие; б - железная скоба. 2 - Реконструкция доски 1/31-4-Фед.ГУ-СВ траншея-пл. 15/16(б/н) и схема ее размещения в корпусе дощатого судна барочно-ладейного типа, а - нагельные соединения днищевой трапециевидной доски с нижним поясом бортовой обшивки; б - шпангоуты; в - сохранившийся фрагмент доски 1/Зм-Фед.ІҮ-СВ траншея-пл. 15/16(б/н); г - нагельные соединения днищевой трапециевидной доски с соседней днищевой доской. 3 - Доска 2^-17-271(104). а - нагельные отверстия

Доски судовой обшивки

На Федоровском раскопе были обнаружены две такие доски.

Первая из них (рис. 2: 1, 2); (Фед. IV-CB траншея - пл. 15/16 (б/н)) была найдена в перемешанном культурном слое. Это затруднило ее датировку, хотя скорее всего по стратиграфическому контексту она может быть отнесена к ярусам 1/3^, т.е. к XIII в. Указанная доска представляла собой трапециевидный в плане обломок длиной ок. 1310 мм (ширина в узкой части 145 мм, в широкой - до 240 мм). Она имела Г-образное сечение за счет выбранного желоба глубиной около 15 мм, вследствие чего толщина доски колебалась от 25 мм (в желобе) до 40 мм (с краю). В образовавшейся в результате выдалб- ливания стенке на краю доски шириной от 45 мм (в узкой части) до 137 мм (в широкой части) располагалось нагельное отверстие диаметром 26 мм. Внешний край доски был скошен, и на краю этого скоса была обнаружена железная скоба, а также следы от еще не менее двух скоб. Никаких следов смоления на доске не прослеживается. Интерпретировать данную находку можно как фрагмент днищевой трапециевидной доски сложного сечения3. Такие доски, появившиеся в новгородском судостроении в ХШ в., предназначались для более прочного и надежного соединения обшивки в оконечностях дощатых судов барочного и барочно-ладейного типов за счет увеличения (по сравнению, например, с трапециевидными днищевыми досками простого сечения) количества торцевых нагельных соединений днищевых досок как между собой, так и с нижним поясом бортовой обшивки. Для этого в центре суженной части днищевых трапециевидных досок выдалбливались канавки или желоба, в краевых стенках которых можно было высверливать отверстия для дополнительных торцевых нагелей, которые на прямой (внутренней) стороне доски служили для соединения с соседней днищевой доской, а на скошенной (внешней) - для соединения с нижним поясом бортовой обшивки. Наличие выдолбленной канавки-желоба позволяло забивать нагели, соединявшие днищевые доски между собой. В нашем случае представлен фрагмент краевой (скошенной) части такой доски, причем, к сожалению, в том месте, где отсутствовали торцевые нагели. Единственное же нагельное отверстие, обнаруженное на этом фрагменте, вероятно, является следом от соединения доски со шпангоутом4. Скобы, прослеженные на внешней стороне доски безусловно были связаны с ластовым уплотнением паза между ней и доской нижнего пояса бортовой обшивки. Реконструкция детали и схема размещения ее в корпусе судна представлена на рис. 2: 2.

Фрагмент еще одной доски судовой обшивки (2^-17-271 (104)) (рис. 2: 3) был обнаружен в срубе середины ХШ в., где он вторично использовался в качестве вымостки пола. Находка имела в плане подпрямоугольную форму с габаритными размерами ок. 225 х 265 мм. Две грани из четырех соответствовали изначальной форме доски, а остальные две - обрублены еще в древности. В поперечном сечении доска имела небольшой прогиб и суживалась к одному из краев (толщина от 35 до 20 мм). Верхний, сохранивший изначальную форму более толстый край доски был хорошо обработан и скруглен. На доске прослежены два крепежных отверстия диаметром 6 мм (на расстоянии 85 мм от верхнего края), и 9 мм (на расстоянии 210 мм от верхнего края). Какой крепеж здесь был использован, сказать трудно: это могли быть нагели небольшого диаметра или гибкие связи (например, веревки), причем второй вариант кажется более вероятным. Никаких следов смоления на доске не обнаружено. Интерпретация данной находки затруднена в первую очередь из-за ее фрагментарности. Это могла быть часть обшивки шитого (?) судна или фрагмент корпуса лодки долбленки. В пользу этих версий свидетельствуют прогиб доски и крепежные отверстия, в большей степени подходящие для гибких связей.

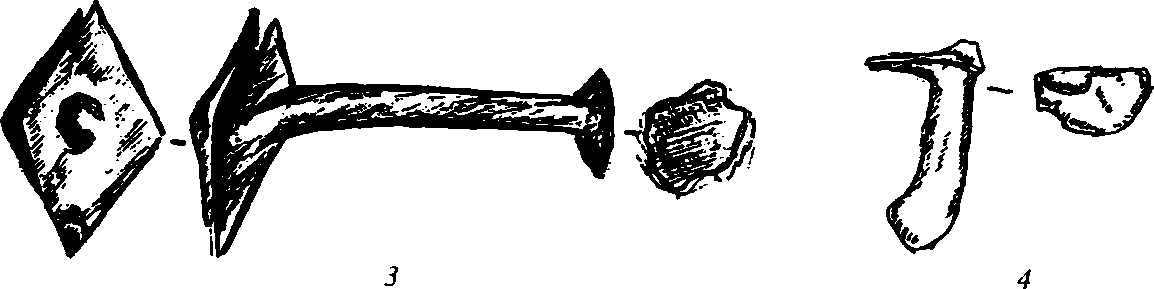

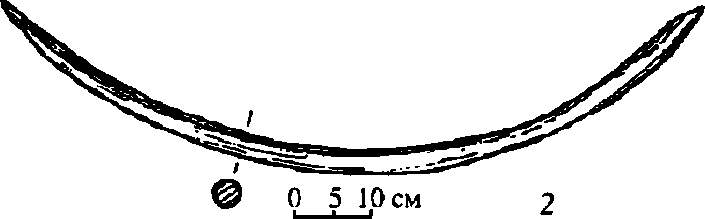

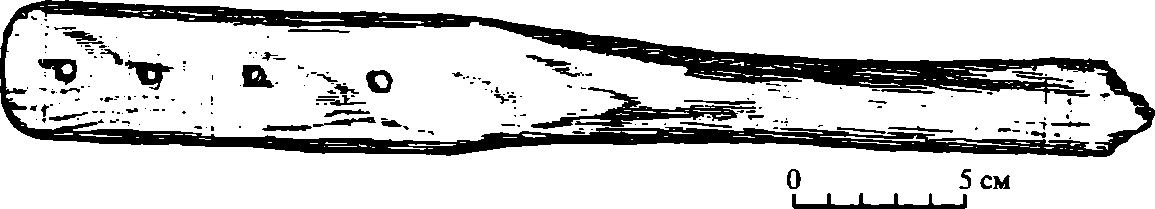

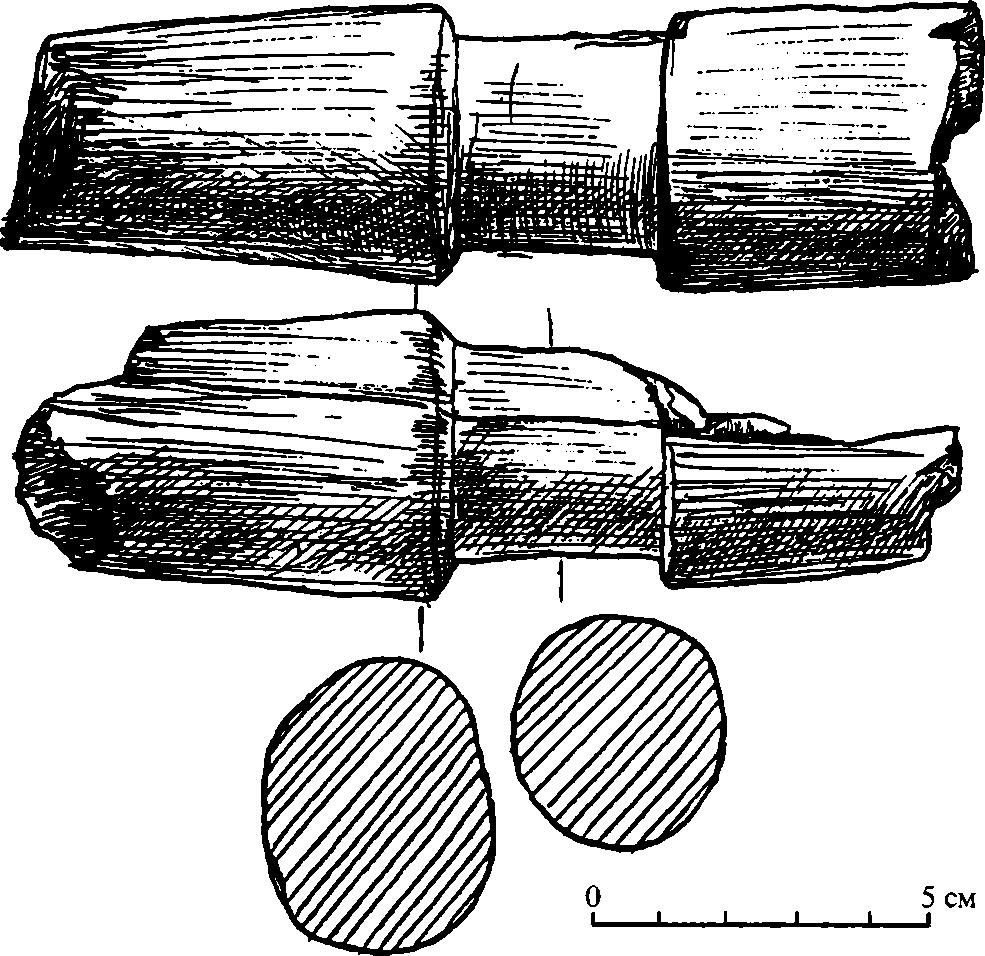

Рис. 3. Лодочные дугообразные шпангоуты

1 - 65-12/13-315 (б/н); (фрагмент); 2 - 6/76-18-533(93)(заготовка)

Детали лодок долбленок

Шпангоуты . На Федоровском раскопе были обнаружены фрагмент и заготовка дугообразных лодочных пшангоутов. Первая из находок (65-12/13-315 (б/н)), датируемая концом первого десятилетия - началом 40-х годов XIV в. (рис. 3:1), представляла собой обломок, составлявший немного менее половины довольно крупного шпангоута. Фрагмент обладал подпрямоугольным сечением с размерами max. 100 х 50 мм и сохранился на ширину около 820 мм и высоту 230 мм. На его боковой стороне прослежены два паза глубиной 15 и 25 мм для установки детали на клампы корпуса лодки однодеревки. Судя по этому обломку, высота изначального шпангоута составляла 480-500 мм, а ширина могла достигать 1200-1400 мм.

Заготовка шпангоута (6/76-18-533 (93)) (рис. 3: 2 ) шириной 1200 мм и высотой 300 мм была найдена в напластованиях конца 70-х годов XI - середины 30-х годов ХП в. Находка обладала круглым сечением диаметром около 50 мм. Никаких полочек для установки шпангоута на клампы или паза для протока воды на ней не было. Это и свидетельствует в пользу того, что данный крупный дугообразный предмет, весьма напоминающий лодочный шпангоут, был скорее всего лишь заготовкой, которая при незначительной доработке могла использоваться в поперечном наборе корпуса лодки долбленки.

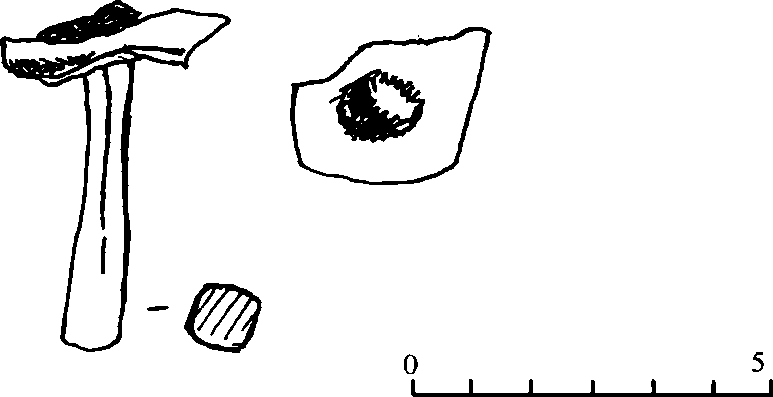

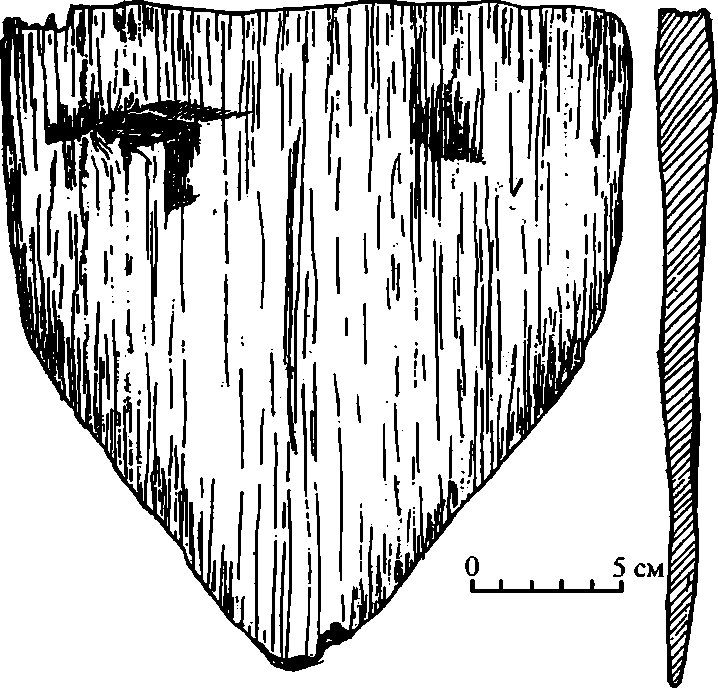

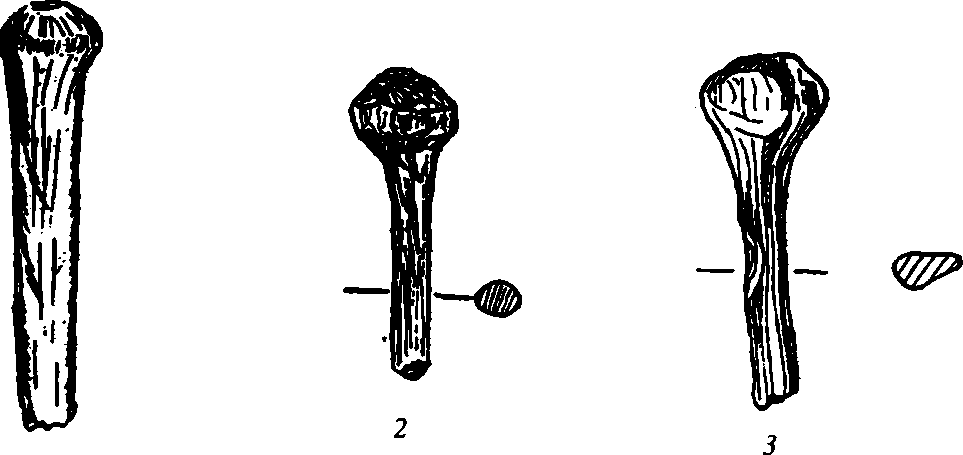

Рыбина . Единственная найденная на Федоровском раскопе рыбина (4/9^-23-6 (1)) имеет, к сожалению, очень широкую датировку: вторая половина XI -начало ХШ в. Ее размерные параметры были уже опубликованы (длина 212 мм, ширина 222 мм, толщина 16 мм /все они соответствуют изначальным/) (Дубровин, 2000. С. 173). Здесь мы приводим ее изображение (рис. 4) и считаем целесообразным отметить, что, во-первых, данная деталь относится к первой размерной группе5 и, во-вторых, на ней отсутствуют следы какого-либо крепежа,

Рис. 4. Рыбина. 4/9м-23-6(1)

посредством которого некоторые рыбины соединялись со шпангоутами или корпусами лодок.

Находки, связанные с конопаткой и уплотнением пазов

Среди федоровского археологического материала представлены три категории находок, имеющие отношения к указанным операциям, проводившимся при строительстве и обслуживании судов. Это конопатки, кисть для смоления и железные ластильные скобы.

Конопатки предназначались для забивания конопаточного материала в пазы между досками судовой обшивки. По форме они больше всего напоминали небольшие деревянные лопатки (сравнительно многочисленная универсальная категория находок), отличаясь достаточно толстой ручкой, способной выдержать удары чекмаря или молотка и широкой оконечностью со стесанной под конус нижней гранью. Среди десяти федоровских деревянных лопаток можно выделить две, которые в принципе могли являться конопатками. Одна из них была обнаружена в напластованиях второй половины XI - середины 30-х годов ХП в. (12/13518-394 (6)); (рис. 5: 1). Ее общая длина составляла 230 мм (ручка - 95 мм), диаметр ручки - около 25 мм, а ширина оконечности, имевшей довольно резкий переход к ручке - 85 мм. Другая конопатка, к сожалению, имеющая довольно широкую датировку - вторая половина XI - начало ХШ в.6 (4/9^-22-26 (22)); (рис. 5: 2), отличалась от предыдущей более плавным переходом от ручки овального сечения (32 х 21 мм) к оконечности (ширина около ПО мм). Общая длина конопатки составляла не менее 255 мм (длина ручки порядка 80 мм). Обе конопатки имели стесанную под конус нижнюю грань расширенной оконечности.

Рис. 5. Конопатки. 1 - 12/13s-18-394(6); 2 - 4/9^ -22-26(22)

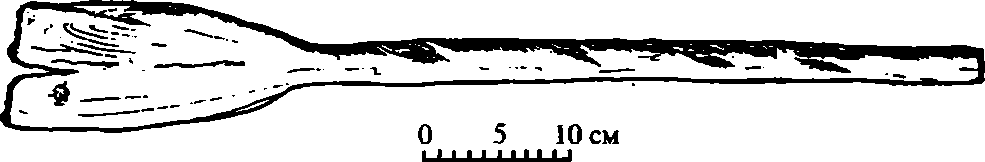

Рис. 6. Кисть для смоления (фрагмент). 7/8б-19-593(16)

Кисть для смоления на Федоровском раскопе была найдена в напластованиях второй половины XI в. (7/86-19-593 (16)), (рис. 6). Она представляла собой лопатку длиной не менее 400 мм с расширенным и уплощенным концом (длина 170 мм, ширина 48 мм, толщина 20-12 мм) и рукояткой диаметром около 25 мм. В расширенной части лопатки располагались четыре отверстия диаметром 6-7 мм. В них, вероятно, продевались веревки, с помощью которых привязывался войлок, просмоленные фрагменты которого обнаружены здесь же. Аналогичные по конструкции кисти для смоления ранее зафиксированы на Нерев-ском (Нер.-27/28-24-651) и Троицком IX (Тр.ГХ-11/12-3-995) раскопах (Дубровин, 2000. С. 92).

|

КСИА |

ПУБЛИКАЦИИ |

ВЫП. 213. 2002 Г. |

||||

|

Таблица 2. Ластильные скобы |

||||||

|

№ |

Ярус |

Пласт |

Квадрат |

№ полевой |

Длина |

Ластильная скоба? |

|

1 |

? |

бал. |

347 |

727 |

40 |

? |

|

2 |

10/115 - сер. 30-х годов XII в. -нач. ХШ в. |

16 |

365 |

56 |

50 |

+ |

|

3 |

3/4 м - П пол. 70-х годов XII в. -сер. ХШ в. |

17 |

264 |

ПО |

33 |

+ |

|

4 |

2/4 м - П пол. 70-х годов ХП в. -сер. ХШ в. |

17 |

61/70 |

16 |

47 |

+ |

|

5 |

2/4^ - П пол. 70-х годов ХП в. -сер. ХШ в. |

17 |

61/70 |

16 |

55 |

+ |

|

6 |

6/7 м - нач. 80-х годов XI в. -сер. 40-х годов ХПв. |

19 |

222 |

7 |

55 |

|

|

7 |

7/8 w - II пол. XI в. - сер. 30-х годов ХП в. |

21 |

56 |

37 |

30 |

— |

|

8 |

4/9^ - П пол. XI в. - сер. ХШ в. |

22 |

15 |

21 |

60 |

+ |

|

9 |

Дренажный перекоп |

22/23 |

127 |

5 |

35 |

? |

|

10 |

? |

Материковая яма №70 |

2 |

50 |

? |

|

Ластильные скобы . Из 67 железных скоб, найденных на Федоровском раскопе, большинство представлено в виде фрагментов, не дающих практически никакой информации об их функциональных размерных параметрах. Поэтому всего 10 из них, сохранившиеся на всю длину, могли быть рассмотрены в качестве потенциальных ластильных скоб, применявшихся для уплотнения судовой обшивки дощатых судов (табл. 2)7. Однако и из этих десяти, судя по датировкам8, настильными могли являться только 5. Следует отметить, что все они являются так называемыми “ленточными” скобами типа 1 (т.е. без расширения в центральной части) (Дубровин, 2000. С. 4).

Универсальные судовые детали и оснастка

Нагели . Всего на Федоровском раскопе обнаружено 14 нагелей в напластованиях второй половины XI - середины ХШ в. (табл. 3, рис. 7). Находки были преимущественно плохой сохранности, поэтому типологически определимыми

С однозначно судовым типом Б9 можно соотнести только одну находку -6/8^-20/21-61/67 (18), датируемую второй половиной XI - серединой 40-х годов ХП в. У этого нагеля, сохранившегося на длину 150 мм, диаметр ножки составлял 23 мм.

Три нагеля: 11/125-17-308 (51), 4/5 ^ 18-113 (94) и 6/7^-20-65 (4) относятся к универсальному типу А1.

Рис. 7. Нагели

1 - 6/714-20-65(4); 2 - 135-19-440(5); 3 - 214-15-122(58); 4 - 6/714-20-53(21); 5 - 56-17-552(15);

6-56-17-552(15а)

Еще четыре нагеля, отличающиеся уплощенными ножками: 56-1717-552 (15), 56-17-552 (15а), 5/76-17/18 - отвал Фед. VI (б/н), 6/7^-20-53 (21) относятся к типу А2 (следует отметить, что у трех из них ножки не только уплощены, но и заострены). Нагели типа А2 использовались, вероятно, для торцевого соединения деталей небольшой ширины и были распространены в основном в ХП-ХШ вв. (преимущественно в XII в.) (Дубровин, 2000. С. 102). Нагели этого типа, обнаруженные на Федоровском раскопе, по датировкам (к сожалению, до-

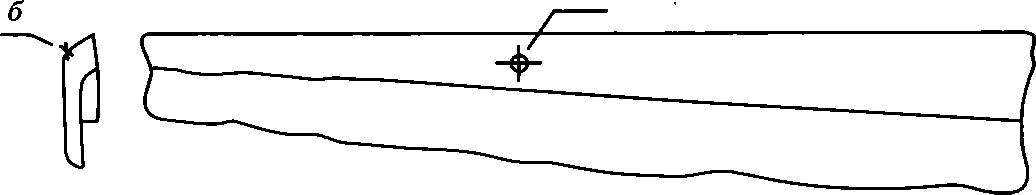

Рис. 8. Весло (фрагмент) 7/8i_4-20-118(24)

статочно широким) все-таки в основном тяготеют к ХП в. (табл. 3), что подтверждает правильность выводов, сделанных ранее на основе совокупности новгородского археологического материала.

Весло. На Федоровском раскопе было обнаружено всего одно весло - 7/8^-20-118 (24) (рис. 8), датируемое второй половиной XI в. - серединой 30-х годов ХП в. От него сохранился фрагмент длиной около 700 мм. Лопасть имела ширину около 90 мм, а диаметр рукоятки составлял 30 мм. Исходя из классификации, предложенной автором10, весло может быть отнесено к классу А, т.е. к гребель-ным веслам. Являлось ли оно опорным (группа А1) или безопорным гребком (группа А2), не ясно. Идентификация типа весла, определяемого формой рукоятки, точнее, наличием или отсутствием на ней валька, вызывает определенные затруднения ввиду того, что рукоятка дошла до нас во фрагментированном виде. Однако небольшие величины доступных для замеров параметров находки как будто бы свидетельствуют в пользу того, что валька у весла не было. Весло имело подпрямоугольную по форме (вариант 1) плоскую (подвариант П) лопасть. Таким образом, полный классификационный шифр данной находки может быть представлен следующим образом: А? 121П.

Кляп . Обломок очень крупного, а, следовательно, скорее всего, судового кляпа или соединительной детали, которая использовалась для привязывания концов канатов на парусных судах, был обнаружен на Федоровском раскопе в напластованиях второй половины XI в. - середины 30-х годов ХП в. (12/135-18283 (53)), (рис. 9). Фрагмент сохранился на длину 125 мм, максимальный диаметр широкой части - 36 мм, узкой - 28 мм. Следует отметить два обстоятельства. Во-первых, данный кляп является одним из самых крупных в новгородском археологическом материале11, а, во-вторых, хронологически он не попадает в период наибольшего распространения находок такого рода в Новгороде -ХШ-XIV вв. (Дубровин, 2000. С. 116).

Рассмотрение археологического материала Федоровского раскопа, связанного с водным транспортом, показало, что хотя в этот удаленный от основного водного пути, р. Волхова, район города судовые детали попадали сравнительно не часто, тем не менее, даже здесь прослежено большинство основных категорий такого рода находок. Анализ их хронологического распределения свидетельствует о том, что большая часть судового материала относится ко второй половине XI - первой половине XII в. с заметным преобладанием в наиболее ранних напластованиях (до 70-х - 80-х годов XI в.). Это соответствует раннему периоду подъема новгородского судостроения и судоходства, приходящемуся на

Рис. 9. Кляп (фрагмент) 12/135-18-283(53)

X-XI вв.12 Поздний период (XIII-XIV вв.) в федоровском материале столь явно не проявился, хотя именно в напластованиях XIII в. были найдены две доски судовой обшивки. Отчасти это может объясняться плохой сохранностью культурного слоя ХПІ-XIV вв., в значительной мере потревоженного перекопами. В заключение хотелось бы также отметить, что относительную немногочисленность судового материала на Федоровском раскопе можно рассматривать как косвенное доказательство того, что в каком бы виде не существовал в XI-XIV вв. Федоровский ручей (см., например: Сорокин А.Н., 1989), судоходной водной магистралью (как это было, например, в XIX - начале XX в.) он в это время не являлся.