Находки с селища Широкий буерак

Автор: Недашковский Леонард Федорович, Шигапов Марат Баязитович

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Публикации

Статья в выпуске: 2 т.16, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются украшения, зеркала, предметы вооружения, конского снаряжения, повседневного быта, торговли и массовый материал, в том числе керамика с селища Широкий Буерак второй половины XIII - XIV в., располагающегося в округе золотоордынского города Укека в Саратовском районе Саратовской области и изучавшегося в 1996 и 2001-2002 гг. экспедицией Казанского университета под руководством Л.Ф. Недашковского. Монетные находки с памятника, имеющего площадь более 6,8 га и мощность культурных напластований более 60 см, относятся к золотоордынской чеканке последней трети XIII - начала 60-х гг. XIV в. Украшения представлены поясной накладкой, предметы вооружения - фрагментом бронзового навершия булавы, конское снаряжение - удилами, подпружными пряжками и кольцами от сбруи, детали одежды - пуговицей и бубенчиком, предметы торговли - грузиком-пломбой. Из предметов быта в статье привлечены заклепки, ушко, фрагменты сосудов, обломок листа, фрагменты чугунных котлов, железные ручка ведра, серп, замки, бронзовая муфта и фрагмент костяной рукояти ножа, бараний астрагал с отверстием, залитым свинцом, шило, ножи, гвозди...

Селища, сельские поселения, золотая орда, нижнее поволжье, материальная культура, индивидуальные находки, керамика, округа увекского городища

Короткий адрес: https://sciup.org/149130808

IDR: 149130808 | УДК: 903.05+903.2+904

Текст научной статьи Находки с селища Широкий буерак

DOI:

Цитирование. Недашковский Л. Ф., Шигапов М. Б., 2017. Находки с селища Широкий Буерак // Нижневолжский археологический вестник. Т. 16, № 2. С. 116–130.

Селище Широкий Буерак имеет площадь более 6,8 га и мощность культурных напластований более 60 см. Данное сельское поселение датируется по найденным предметам второй половиной XIII – XIV в.; монетные находки с памятника относятся к золотоордынской чеканке последней трети XIII – начала 60-х гг. XIV в. [Недашковский, 2000, с. 110, 121–122, рис. 31, 41–42 ; 2012, с. 104– 106, 108, рис. 2, 2 ; Nedashkovsky, 2004, p. 72– 73, 78–79, 246, 250, fig. 83, 41–42 , 88, tab. 7–9].

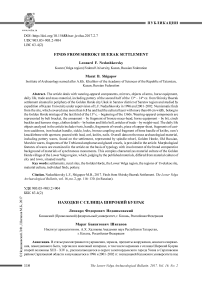

Научное исследование селища осуществлялось археологической экспедицией Казанского университета 1996 и 2001–2002 гг., возглавлявшейся Л.Ф. Недашковским. В 1996 г. осуществлялись разведки, а в 2001–2002 гг. – раскопки поселения (рис. 1).

Рассматриваемый комплекс характеризует материальную культуру золотоордынского села Нижнего Поволжья, которая, судя по публикуемым материалам, отличалась от материальной культуры крупного и малого городов, расположенных неподалеку.

Приведем описание предметов материальной культуры по категориям.

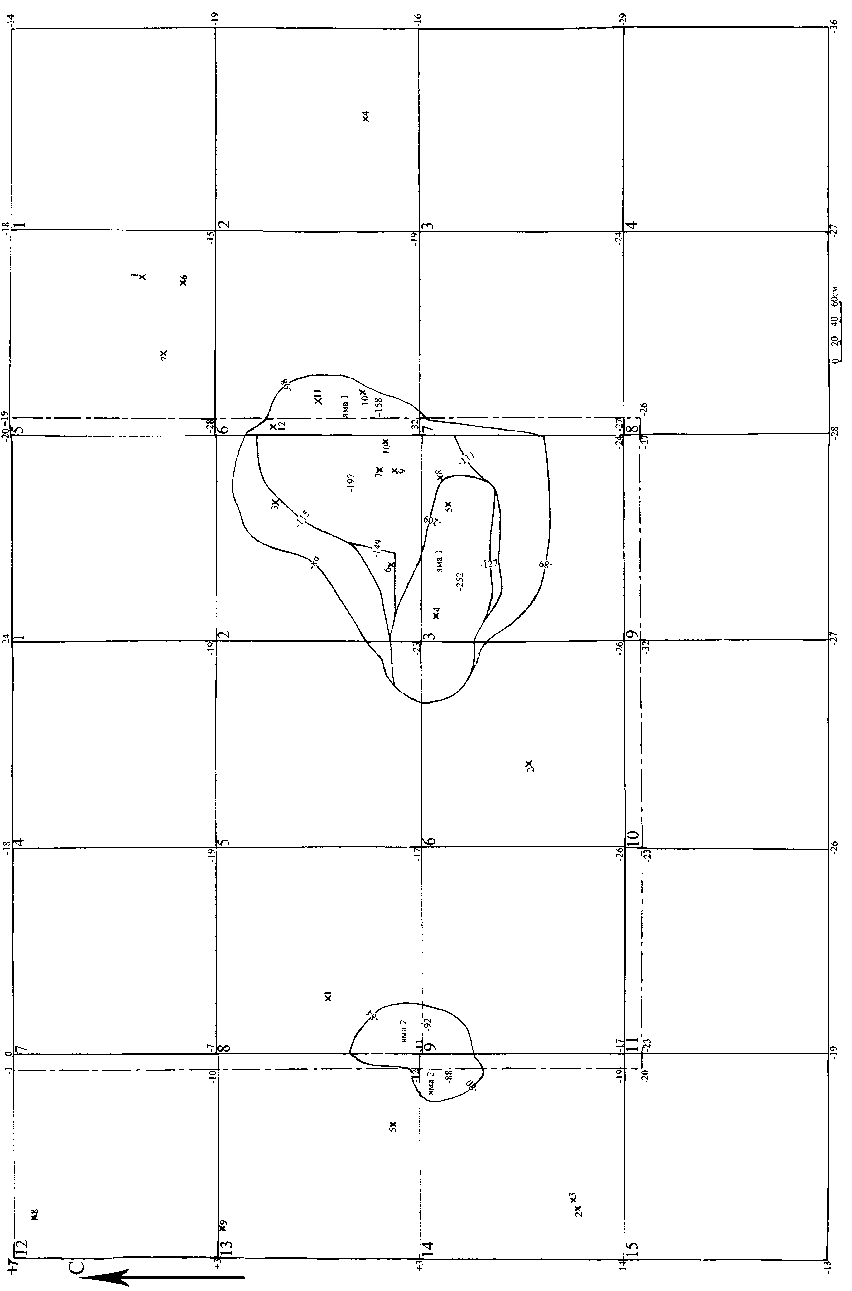

Накладка. С памятника происходит бронзовая литая поясная накладка-лунница с тремя округлыми выступами (рис. 2,1). Изделие, имеющее декоративные скосы к краям, крепилось с помощью двух шпеньков; общие размеры накладки - 15 х 16 мм, толщина – 3 мм. Согласно результатам спектраль- ного анализа она была отлита из оловянистой бронзы [Недашковский, 2010, с. 147–150, № 151]. Поясные накладки в форме лунниц характерны для раннеджучидской торевтики [Крамаровский, 2001, с. 37–50, рис. 14,9,14, 15, 18,7–13, 21,9].

Зеркала. На селище найдены фрагменты 12 литых бронзовых зеркал (рис. 2, 2–13 ). Нами принята следующая классификационная система: отделы выделены по форме бортика, а типы – по изображению на зеркале. Нумерация типов дается по ранее опубликованным работам одного из авторов статьи [Не-дашковский, 2000, с. 48–67; Недашковский, Ракушин, 1998, с. 87–108].

Отдел А. С узким высоким бортиком (рис. 2, 2–4 ).

Тип 1 (1 экз.). Зеркало с изображением двух плывущих друг за другом рыб диаметром 7,3 см (рис. 2, 2 ). Изделие, согласно данным спектрального анализа, было отлито из оловянистой бронзы [Недашковский, 2010, с. 147–149, 151, № 163]. Близкие зеркала с изображением двух рыб достаточно широко представлены в Нижнем и Среднем Поволжье [Железчиков, Кутуков, 1998, с. 139, рис. 4, 1,З ; Круглов, Клепиков, 1993, с. 139, рис. 1, 4 ; Недашковский, 2000, с. 49–50, рис. 9, 1–2 ; Полякова, 1996, с. 232–233, рис. 74, 6 ; Руденко, 2004, с. 118, рис. 18, 4 , фото 3]. Подобные изделия известны в позднекочевнических древностях Восточной Европы второй половины

ХIII – ХIV в. [Федоров-Давыдов, 1966, с. 82, Н1; Шнайдштейн, 1979, с. 67, рис. 4, 4 ], причем в кургане 108 (погребение 2) могильника Бахтияровка III зеркало данного типа [Кригер, 1985, рис. 155–156] было найдено с монетами Узбека (Сарай ал-Махруса 722 г.х., Сарай 731 г.х.), в материалах Хакасско-Минусинской котловины, Отрара ХIII–ХIV вв. [Акишев, Байпаков, Ерзакович, 1987, с. 195, рис. 85, 4 ; Байпаков, 1990, с. 144, рис. 4], а также Средней Вятки.

Тип 3 (1 экз.). Зеркало с расплывчатыми изображениями по окружности четырех сидящих человеческих фигур, разделенных четырьмя драконами; с выпуклым валиком, разделяющим зеркало на периферийную и центральную части (рис. 2, 3 ). Данный экземпляр имел диаметр около 8 см, он был отлит из оловянис-той бронзы [Недашковский, 2010, с. 147–149, 151, № 162]. Аналогичные изделия были широко распространены на памятниках золотоордынского времени от Средней Вятки до Северного Кавказа и от Поднепровья до Западного Казахстана [Недашковский, 2000, с. 49, 51, рис. 9, 4 ; Недашковский, Ракушин, 1998, с. 87, 107, рис. 3, 3 ; Полякова, 1996, с. 232–233, рис. 74, 3 ; Руденко, 2004, с. 116–117, 137, 149– 150, 155, рис. 2, 1,1а,2,12–13 , 14, 15, 10 , фото 2; Федоров-Давыдов, 1966, с. 82, 116].

Тип 6 (1 экз.). Зеркало имело выпуклую окружность в центре, остальное поле было заполнено ячеистым орнаментом (рис. 2, 4 ). Изделие, согласно данным спектрального анализа, было отлито из оловянистой бронзы [Не-дашковский, 2010, с. 147–150, № 152]. Близкие аналогии этому типу были найдены в Среднем и Нижнем Поволжье [Недашковский, 2000, с. 49, 53, рис. 9, 8 ; Полякова, 1996, с. 227– 228, рис. 71, 9 ], в Калмыкии и Средней Азии [Байпаков, 1990, с. 144, рис. 1].

Отдел Г. Зеркала с низким валикообразным бортиком (рис. 2, 5–12 ).

Тип 11 (2 экз.). Зеркала диаметром около 6,1 см с орнаментом в виде концентрической окружности (рис. 2, 5–6 ). Изделия отлиты из оло-вянистой бронзы [Недашковский, 2010, с. 147– 150, №/№ 160–161]. Аналогии известны на Нижнем Дону, в Среднем и Нижнем Поволжье [Каталог..., 1979, с. 72, № 200-2, рис. 30, 16 ; Недаш-ковский, Ракушин, 1998, с. 90, 106, рис. 2, 1 ; Руденко, 2004, с. 113, 146, рис. 11, 1,5 ].

Тип 12 (2 экз.). Без дополнительной орнаментации (помимо невысокого бортика); не исключается наличие у таких зеркал (рис. 2, 7– 8 ) боковой подтрапециевидной ручки-петельки. Диаметры изделий около 6 см; согласно данным спектрального анализа они были отлиты из оловянистой бронзы [Недашковский, 2010, с. 147–150, № 156–157]. Известны аналогии таким зеркалам из Нижнего и Среднего Поволжья, а также из бассейна Средней Вятки [Казаков, 1991, с. 90–91, рис. 33, 39 ; Недашковский, Ракушин, 1998, с. 90–91, 106, рис. 2, 2,4 ; Полякова, 1996, с. 216, 223, 237, рис. 69, 14 ; Руденко, 2004, с. 113, 136, 143, рис. 1, 1–5 , 8, 2–11 ; Федоров-Давыдов, 1966, с. 78, 264, рис. 13, АIII , № 326].

Тип 14 (1 экз.). С орнаментацией в виде нескольких расположенных одна в другой арок диаметром 6,6 см (рис. 2, 9 ). Изделие отлито из оловянистой бронзы [Недашковский, 2010, с. 147–150, № 154]. Аналогичные зеркала известны с Болгарского, Царевского и Увекско-го городищ, селищ Семеновские, IV Старокуйбышевское и Чакма, а также из бассейна Дона и из Кировской области [Казаков, 1991, с. 90–91, рис. 33, 30 ; Каталог..., 1979, табл. 30, 2 ; Недашковский, Ракушин, 1998, с. 91; Полякова, 1996, с. 216, 224, рис. 69, 22 ; Руденко, 2004, с. 115–116, 137, 141, 144, 155, рис. 2, 14–15 , 6, 9, 5–15 , фото 1].

Тип 16 (1 экз.). Крестовидный орнамент разделял поле изделия (диаметр 6,9 см) на сектора, в каждом из которых имелось идентичное изображение – сильно стилизованный распускающийся цветок (рис. 2, 11 ). Согласно данным спектрального анализа изделие было отлито из оловянистой бронзы [Не-дашковский, 2010, с. 147–150, № 158]. Имеются аналогии в кочевнических древностях второй половины XIII – XIV в., в материалах Царевского и Болгарского городищ [Недаш-ковский, Ракушин, 1998, с. 91–92, 106, рис. 2, 7 ; Полякова, 1996, с. 228–229, рис. 72, 2 ; Федоров-Давыдов, 1966, с. 80–81, 116, рис. 14, 1,ИI ].

Тип 20 (1 экз.). С довольно схематичным изображением двух плывущих друг за другом рыб (рис. 2, 10 ); изделие было отлито из оло-вянистой бронзы [Недашковский, 2010, с. 147– 150, № 159]. Зеркала с изображением двух рыб были распространены в золотоордынское время на территории Евразии от Поволжья и

Северного Кавказа до Приморья. Очень схематичные изображения двух рыб, сходные с данными, имеются на зеркалах из Болгара, с золотоордынского городища Шехрлик в Хорезме, из устья р. Черемшан, из кургана 13 у г. Аткарска и из кургана 2 группы № 3 у с. Советское Саратовской области [Недашковский, Ракушин, 1998, с. 93, 107, рис. 3, 6,9 ; Полякова, 1996, с. 228–229, рис. 72, 5 ; Руденко, 2004, с. 118, рис. 3, 4–5 , 18, 2 ].

Тип еще одного изделия с неясной орнаментацией определить не представляется возможным (рис. 2, 12 ); оно имело диаметр 8,5 см и было отлито из оловянистой бронзы [Недашковский, 2010, с. 147–150, № 153].

Отдел Д. Без выраженного бортика (рис. 2, 13 ).

Тип 2 (1 экз.). Без четких следов орнамента (рис. 2, 13 ), диаметром около 7,5 см. Согласно данным спектрального анализа изделие было отлито из оловянистой бронзы [Недашковский, 2010, с. 147–150, № 155]. Подобное изделие происходит из кочевнического могильника Зауморье [Недашковский, Ра-кушин, 1998, с. 94, 105, рис. 1, 1 ].

Булава. Фрагмент бронзового навершия булавы (вес целого предмета, очевидно, достигал 200 г) в виде куба 3,4 х 3,4 см со срезанными углами (рис. 2, 14 ) по форме аналогичен многочисленным древнерусским железным булавам XII–XIII вв.; такие изделия встречались также в Волжской Булгарии и Прибалтике [Измайлов, 1997, с. 97–99, 208, рис. 65, II , 66, 4 ; Кирпичников, 1966, с. 47–48, 54, рис. 10, II , 39, 3 , табл. XXV, 3 ].

Конское снаряжение.

Половина двусоставных кольчатых удил без псалиев с неподвижными кольцами в форме коротких цилиндров (подъемный материал 2002 г.) имеет общую длину 14,2 см и диаметр кольца 5,4 см. Такие удила характерны для восточноевропейских кочевников золотоордынского времени [Федоров-Давыдов, 1966, с. 17–18, 116, рис. 2, 1,ГIV ].

Подпружные пряжки (подъемный материал 2002 г.) представлены железными пряжками – круглой диаметром 3,2 см с сохранившимся язычком и подпрямоугольной размерами 4,4 х 4,9 см.

Два кольца от сбруи (подъемный материал 2002 г.) имеют диаметры 2,9 и 3,4 см.

Грузик-пломба (рис. 2, 24 ). Можно полагать, что грузики-пломбы служили для пломбирования тюков с товарами или связок шкур, так как в отдельных случаях внутри сплющенной втулки аналогичных изделий встречаются обрывки проволочек или ниток. Предмет конусовидной формы с неясными остатками орнамента, был отлит из сплава олова со свинцом [Не-дашковский, 2010, с. 147, 149, 151, № 170].

Предметы быта.

Заклепки металлических сосудов представлены двумя экземплярами: изготовленным путем сворачивания листа в конус (рис. 2, 15 ) и заготовкой подобного изделия (рис. 2, 16 ). Готовая заклепка сплющена и деформирована, что говорит об ее использовании. Предметы были изготовлены из «чистой» меди [Недашковский, 2010, с. 147–149, 151, № 165–166]. Заклепки таких форм, по мнению К.А. Руденко, применялись для крепления ушек тазов; они хорошо известны в памятниках Среднего и Нижнего Поволжья [Недашковский, 2000, с. 81–82, рис. 19, 1–9 ].

Ушко от сосуда (рис. 2, 17 ), вероятно, крепилось к котелку. Согласно данным спектрального анализа изделие было отковано из «чистой» меди [Недашковский, 2010, с. 147– 149, 151, № 167].

Фрагменты кованых сосудов представлены венчиками (рис. 2, 23,25 ) и стенкой с сохранившейся заклепкой (рис. 2, 19 ). Обломок листа (рис. 2, 18 ), вероятно, также принадлежит к числу фрагментов сосудов. Предметы были изготовлены из оловянистой (2 экз.), свинцово-оловянистой бронзы и «чистой» меди [Недашковский, 2002, с. 335, 337–338, 345, № 135, 137; 2010, с. 147–151, №2, 164].

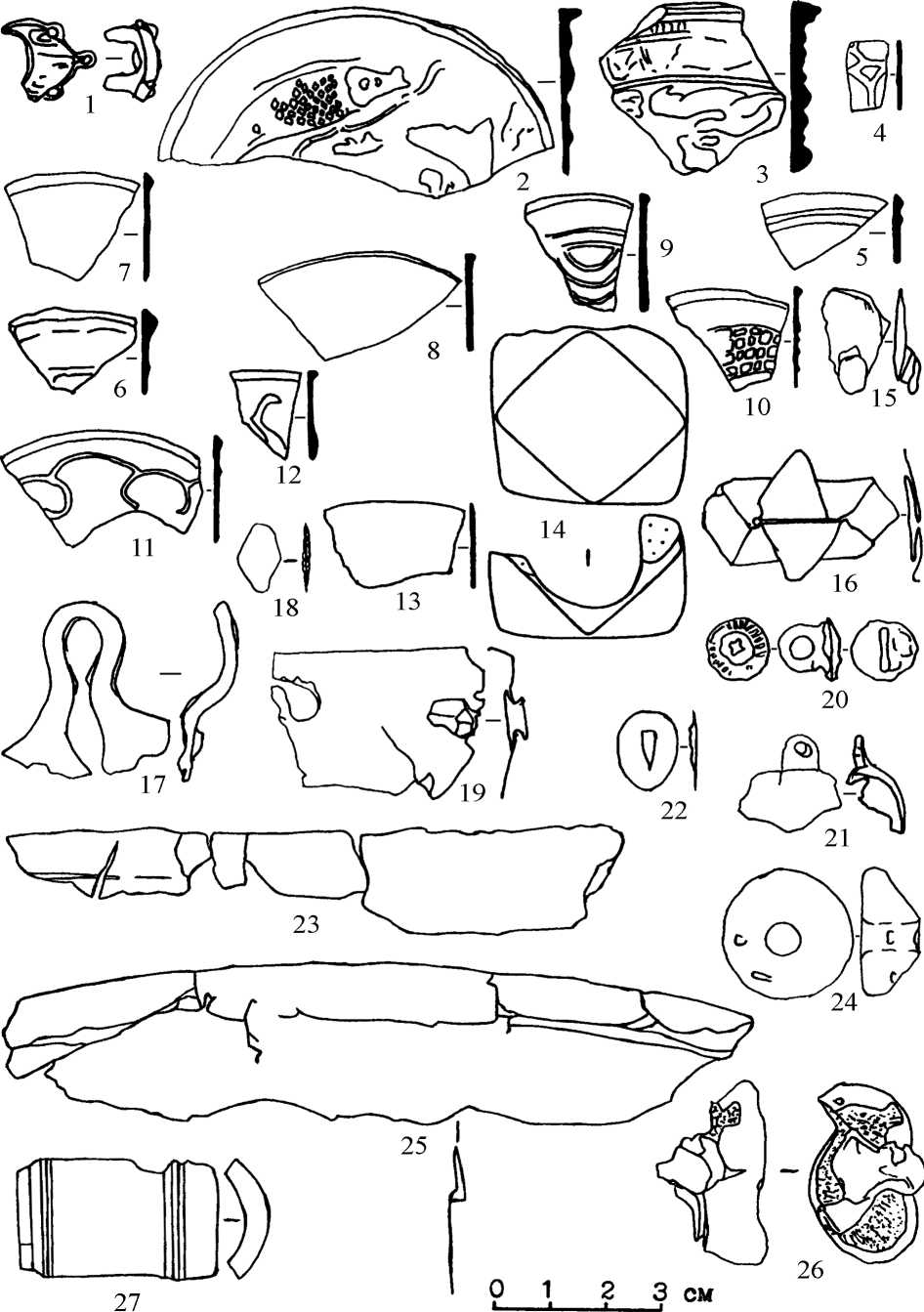

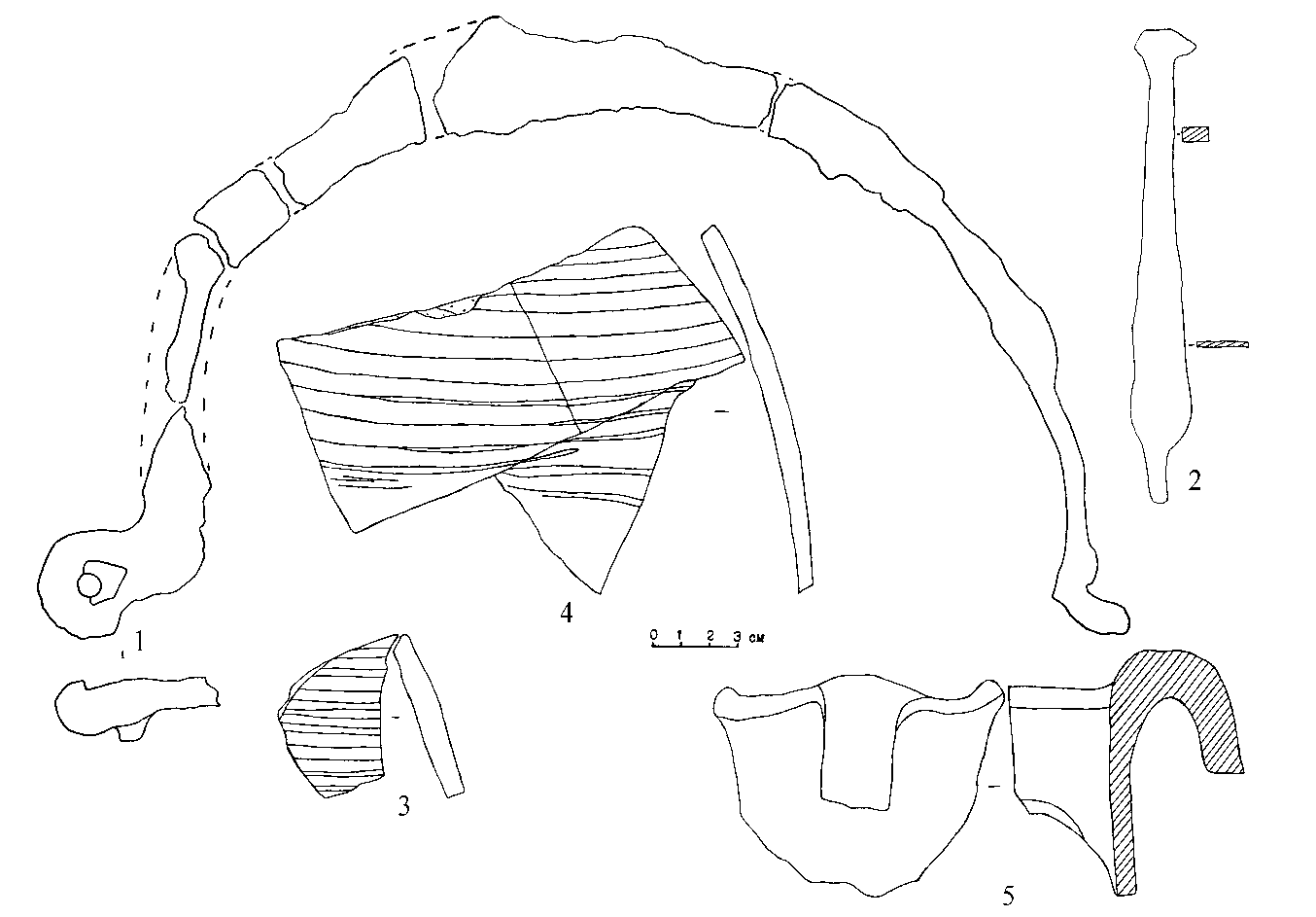

Были найдены четыре фрагмента чугунных котлов (рис. 3, 1 ); не приведенные на рисунках изделия происходят из подъемного материала 2002 года. Аналогичные котлы представлены на памятниках Золотой Орды и сопредельных территорий [Недашковский, 2000, с. 84–86, рис. 20, 2–5 ]. На расположенном вблизи Хмелевском I селище найдено 6 фрагментов котлов [Недашковский, Шигапов, 2016а, с. 656].

Железная ручка ведра (рис. 4, 1 ) имеет длину 38,2 см и высоту 20,5 см.

Имеется железный серп (рис. 3, 3 ); длина сохранившейся части 18 см, ширина лезвия – до 3,2 см.

Железные замки (5 экз.) относятся к типу В (по классификации Б.А. Колчина); помимо изображенного на рисунке изделия (рис. 3, 4 ) три небольших фрагментарно сохранившихся замка происходят из подъемного материала 2002 г., а один – из культурного слоя раскопа I-2002 (№ 3, -34 см). Такие замки состояли из скрепленных между собой двух цилиндров и запирающей дужки. Данный тип замков был широко распространен в Древней Руси c середины XII по начало XV в., а также на поселениях Среднего и Нижнего Поволжья, в Азаке и в Старом Орхее [Казаков, 1991, с. 74; Кокорина, Фахрутдинов, 2011, с. 213, рис. 33, 10 ; Недашковский, 2000, с. 87–89, рис. 21, 1–10 ; Руденко, 2011, с. 132, рис. 13, 1–2,7 ; Савченкова, 1996, с. 40–43, рис. 14, 1–8,10 , 15, 17].

Пуговица литая, круглая, с орнаментом в виде насечек (рис. 2, 20 ).

Бубенчик представлен фрагментом двусоставного экземпляра, у которого сохранилось ушко (рис. 2, 21 ). Бубенчики могли использоваться как украшения одежды. Согласно данным спектрального анализа изделие было отлито из многокомпонентного сплава с преобладанием цинка над оловом [Недашковский, 2010, с. 147, 149, 151, № 168]. Подобные изделия известны в материалах Восточной Европы, Средней Азии и Сибири IX–XIV вв. [Недашковский, 2001, с. 349–350, 360, рис. 1, 4–6 ; Полякова, 1996, с. 196, 200–202, рис. 65, 28–29,32–34 ; Федоров-Давыдов, Вайнер, Гусева, 1974, с. 117, табл. IV, 18 ; Nedashkovsky, 2004, p. 45–46, 224, fig. 58, 4–6 ].

Муфта ножа была вырезана из металлического листа (рис. 2, 22 ). Предмет изготовлен из свинцово-оловянистой бронзы [Недаш-ковский, 2010, с. 147, 149, 151, № 169]. Аналогичные изделия известны с поселений Нижнего Поволжья золотоордынского времени, в том числе с Увекского городища [Недашковский, 2001, с. 353, 361, рис. 2, 1–26 ; Nedashkovsky, 2004, p. 47, 225, fig. 59, 1–26 ], Среднего Поволжья, Хорезма, из курганов золотоордынских кочевников и из раскопок Белоозера [Захаров, 2004, с. 194, табл. 192, рис. 119, 1–7 ].

Фрагмент костяной рукояти ножа (рис. 2, 27 ). Изделие украшено орнаментом из желобчатых кольцевых линий.

Бараний астрагал с отверстием (рис. 2,26), залитым сплавом свинца с оловом [Недашковский, 2010, с. 147, 149, 151, № 171], сохранился фрагментарно. Известно, что астрагалы, в том числе их свинцовые отливки, являются нередкой находкой в золотоордынских городах – они использовались для игры в бабки [Федоров-Давыдов, 2001, с. 228].

Имеется фрагмент бесформенного слитка (раскоп I-2001, яма 1, № 6, -148 см) «чистой» меди [Недашковский, 2002, с. 335, 338, 345, № 136].

Ножи представлены тремя фрагментированными экземплярами с прямой спинкой и длиной лезвия не менее 6–7,7 см (подъемный материал 2002 г.).

Шило имеет длину 6,6 см, а 4 гвоздя – 4,5–11,8 см (шурф 1996 г.; раскоп I-2002, культурный слой, № 5, -9 см, № 6, -55 см; подъемный материал 2002 г.).

С памятника происходят также 8 неопределенных железных предметов (рис. 3 ,2,5 , 4, 2 ); не приведенные на рисунке изделия имеют длину 4,8–10,4 см (раскоп I-2002, культурный слой, № 1, -40 см, № 8, -43 см, яма 1, № 11, -153 см, № 12, -138 см; подъемный материал 2002 г.).

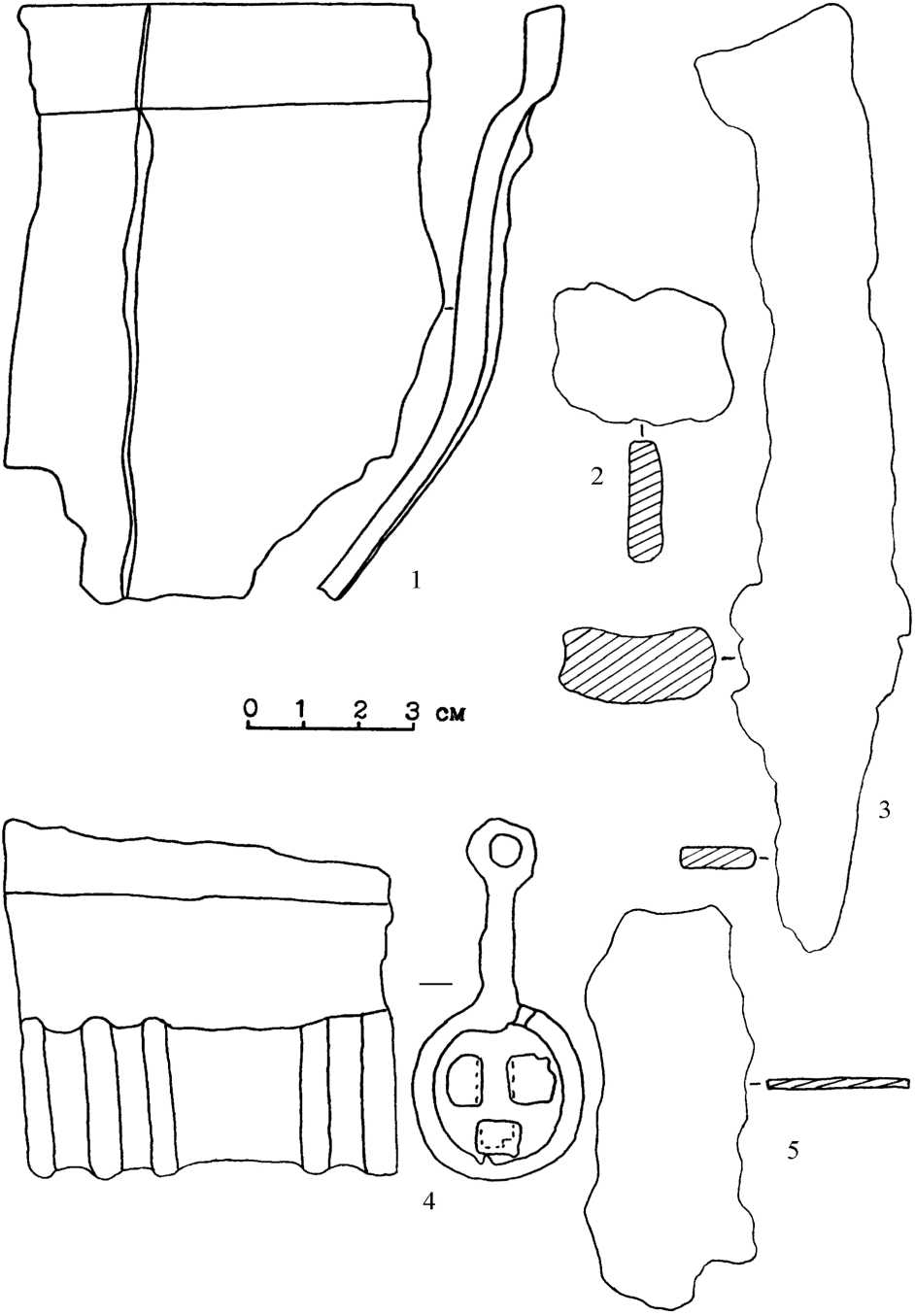

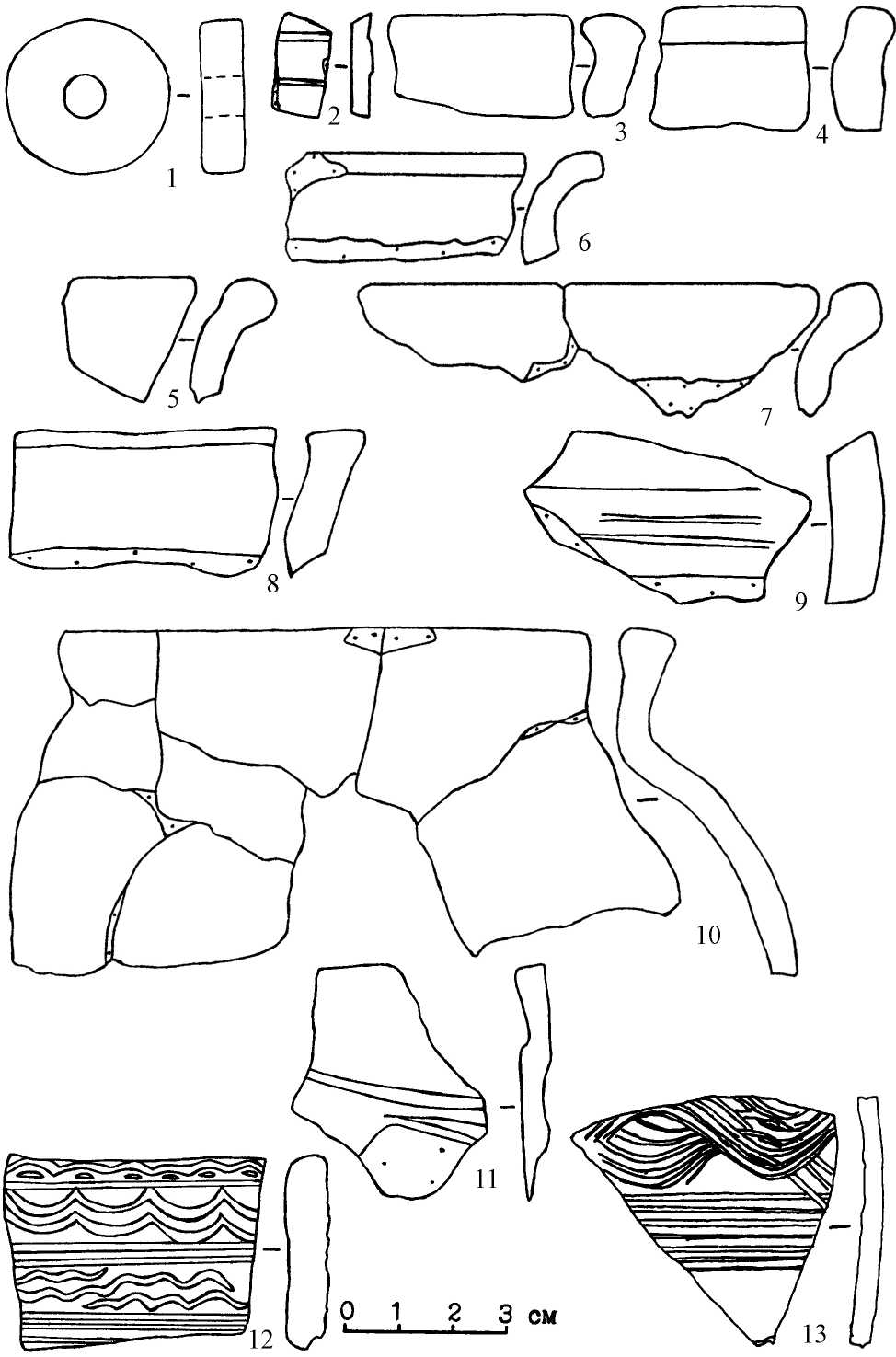

Золотоордынская неполивная гончарная керамика (рис. 4, 5 , 5, 11–13 , табл. 1–2) присутствует лощеная (18,1 %) (рис. 5, 12 ) и нелощеная (81,9 %) (рис. 4, 5 , 5, 11,13 ); керамика хорошего (рис. 5, 11–13 ) обжига (69,5 %) заметно преобладает над плохо обожженной (рис. 4, 5 ) керамикой (30,5 %). Коричневой посуды (рис. 4, 5 , 5, 12–13 ) 72,4 %, красной (рис. 5, 11 ) – 23,9 %, бурой – 2,2 %, желтой – 0,8 %, серой – 0,7 %.

Имеется горло одноручного кувшина с диаметром венчика 10,2 см (рис. 4, 5 ).

Золотоордынская керамика имеет примесь мелкого песка в тесте, иногда посуда дополнена красным ангобом. Керамика украшена орнаментом в виде прочерченных горизонтальных линий (рис. 5, 11–13 ), многорядной (рис. 5, 13 ) и однорядной (рис. 5, 12 ) волны, оттисков гребенчатого штампа, фестонов (рис. 5, 12 ) и оттисков палочки; есть сосуды, покрытые вертикальным лощением.

Имеется керамическое напрясло (рис. 5, 1 ) из стенки коричневого неполивного золотоордынского нелощеного хорошо обожженного сосуда с примесью песка в тесте.

Фрагменты древнерусской керамики (рис. 5,2–10) имеют примесь в тесте дресвы и песка (рис. 5,2,5–7,10), а также только пес- ка (рис. 5,3–4,8–9); цвет посуды коричневый (рис. 5,2–3,5–8,10) или серый (рис. 5,4,9). На некоторых изделиях нанесен орнамент в виде горизонтальных линий (рис. 5,2,9). Древнерусская керамика из слоя раскопа I представлена 68 фрагментами, в ямах найдено 93 фрагмента (табл. 1, 3). Находки древнерусской керамики на раскопе I составляют 16,4 % от всей керамической посуды.

Фрагменты мордовской посуды (табл. 1, 3) имеют в тесте примесь шамота. Мордовская лепная керамика из слоя раскопа I представлена 31 фрагментом, из ям – 34 фрагментами; находки такой посуды составляют 6,6 % от всей найденной керамики.

Из общей массы неполивной керамической посуды выделяются трапезундские амфоры (рис. 4, 3–4 ), их найдено при раскопках на селище 11 фрагментов. Из них 5 обнаружено в яме 1, а 6 – в слое. Один из фрагментов амфоры происходит из подъемного материала. Трапезундские амфоры имеют краснооранжевый цвет, с мелким рифлением и белым ангобом, а также примесь в тесте мелкого песка и слюды.

В составе подъемного материала встречена кашинная керамика с бирюзовой поливой и полихромной росписью, а также фрагмент красноглиняного поливного сосуда с бирюзовой поливой. На раскопе I в 2002 г. в слое найден фрагмент кашинной керамики с рельефом и полихромной росписью, а в 2001 г. в яме 1 найден фрагмент поливной красноглиняной посуды древнерусского облика с примесью дресвы и песка в тесте и темно-зеленой глазурью.

При раскопках найдено значительное количество глиняной обмазки (включая 7 фрагментов обмазки тандыра), камней и костей животных, кирпичи, железные и керамические шлаки, 4 фрагмента керамики эпохи бронзы и кварцитовый отщеп (табл. 3).

Представленная коллекция предметов золотоордынского времени, происходящая с сельского поселения Широкий Буерак, позволяет сделать некоторые выводы. Сравним приведенные материалы с изделиями тех же категорий, происходящими с Увекс-кого городища [Недашковский, 2000, с. 67–

93, 106–107, 109; 2001], на месте которого располагался близлежащий крупный город Укек, и Хмелевского I селища [Недашковс-кий, Шигапов, 2015; 2016а; 2016б], близлежащего малого города. Обращает на себя внимание наличие всего одного украшения (поясная накладка) и всего одного предмета вооружения (булава) на селище Широкий Буерак, что резко отличает материальную культуру этого сельского поселения. Примечательно незначительное количество красноглиняной поливной и кашинной керамики, найденной на селище. В то же время на селище присутствует медная и чугунная посуда (хотя и в меньшем количестве, чем на Увекском городище и Хмелевском I селище), а также импортная амфорная тара. Эти факты свидетельствуют о существовании развитых торговых связей между поселением Широкий Буерак и близлежащими городами.

Сравним распространение различных групп зеркал на селище Широкий Буерак с материалами Увекского городища, Хмелевского I селища и кочевнических курганов [Недашковский, 2000, с. 65–66, табл. 3]. По количеству экземпляров зеркал с узким высоким бортиком, в процентах от всей коллекции, данные по Широкому Буераку (25 %), сельскому поселению, ближе к курганам кочевников (25,6 %), чем к близлежащим городам. Количество изделий с низким валикообразным бортиком и без выраженного бортика, найденных на селище Широкий Буерак (74,4 %), также ближе к аналогичным данным по подкурганным захоронениям (64,1 %). Таким образом, судя по распространенности зеркал разных типов, отражающей вкусы местного населения, селище Широкий Буерак ближе к комплексам номадов, чем горожан.

Доля древнерусской и мордовской керамики на селище Широкий Буерак существенно больше (в 4,4 раза для древнерусской и в 16,5 раз для мордовской), чем на Хмелевском I поселении. Эти данные, подкрепленные находками костей свиньи в кухонных остатках с Широкого Буерака, позволяют говорить о значительных отличиях в этническом составе населения этих памятников.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1. План раскопа I на селище Широкий Буерак Fig. 1. Plan of excavation I in Shiroky Buerak settlement

Рис. 2. Накладка ( 1 ), фрагменты зеркал ( 2–13 ), булавы ( 14 ), заклепки ( 15–16 ), ушко ( 17 ), обломок листа ( 18 ), фрагменты кованых сосудов ( 19, 23, 25 ), пуговица ( 20 ), бубенчик ( 21 ), муфта ( 22 ) и фрагмент рукояти ( 27 ) ножа, грузик-пломба ( 24 ), бараний астрагал с отверстием, залитым свинцом ( 26 ), с селища Широкий Буерак. Саратовский областной музей краеведения:

1–23, 25 – бронза; 24 – свинец; 26 – кость и свинец; 27 – кость. 1–17, 19–22, 24, 26 – подъемный материал Л.Ф. Недашковского 2002 г. ( 1–13, 15–17, 19–22, 24, 26 ) и 1996 г. ( 14 ). 18, 27 – раскоп I-2002: 18 – культурный слой (№ 7, -62 см); 27 – яма 1 (№ 10, -127 см); 23, 25 – раскоп I-2001, яма 1 (№ 8, -163 см; № 5, -131 см)

Fig. 2. Bracket ( 1 ), fragments of mirrors ( 2–13 ), mace-head ( 14 ), rivets ( 15–16 ), handle ( 17 ), fragment of sheet ( 18 ), fragments of forged vessels ( 19, 23, 25 ), button ( 20 ), little bell ( 21 ), coupling ( 22 ) and fragment of handle ( 27 ) of knifes, weight-seal ( 24 ), ram’s knucklebone with aperture, poured with lead ( 26 ), from the Shiroky Buerak settlement. Saratov regional museum of regional ethnography:

1–23, 25 – bronze; 24 – lead; 26 – bone and lead; 27 – bone. 1–17, 19–22, 24, 26 – investigations of L.F. Nedashkovsky of 2002 ( 1–13, 15–17, 19–22, 24, 26 ) and 1996 ( 14 ). 18, 27 – trench I-2002: 18 – cultural layer (no. 7, -62 cm);

27 – pit 1 (no. 10, -127 cm); 23, 25 – trench I-2001, pit 1 (no. 8, -163 cm; no. 5, -131 cm)

Рис. 3. Фрагмент чугунного котла ( 1 ), железные серп ( 3 ), замок ( 4 ) и неопределенные предметы ( 2, 5 ) с селища Широкий Буерак. Саратовский областной музей краеведения:

1 – подъемный материал Л.Ф. Недашковского 1996 г.; 2–5 – раскоп I-2001: 2–4 – яма 1 (№ 7, -154 см; № 4, -101 см; № 10, -173 см); 5 – культурный слой (№ 3, -73 см)

Fig. 3. Fragment of cast-iron cauldron ( 1 ), iron sickle ( 3 ), lock ( 4 ) and uncertain objects ( 2, 5 ) from the Shiroky Buerak settlement. Saratov regional museum of regional ethnography:

1 – investigations of L.F. Nedashkovsky of 1996; 2–5 – trench I-2001: 2–4 – pit 1 (no. 7, -154 cm; no. 4, -101 cm; no. 10, -173 cm); 5 – cultural layer (no. 3, -73 cm)

Рис. 4. Железные ручка ведра ( 1 ) и неопределенный предмет ( 2 ), фрагменты трапезундских амфор ( 3–4 ), золотоордынского неполивного кувшина ( 5 ) из раскопа I-2001 с селища Широкий Буерак.

Саратовский областной музей краеведения:

1, 3–5 – яма 1 ( 1 – № 9, -167 см); 2 – культурный слой (№ 1, -42 см)

Fig. 4. Iron bucket handle ( 1 ) and uncertain object ( 2 ), fragments of Trebizond amhorae ( 3–4 ), Golden Horde unglazed jar ( 5 ) from trench I-2001 at the Shiroky Buerak settlement.

Saratov regional museum of regional ethnography:

1, 3–5 – pit 1 ( 1 – no. 9, -167 cm); 2 – cultural layer (no. 1, -42 cm)

Рис. 5. Керамическое напрясло из стенки сосуда ( 1 ), фрагменты древнерусской ( 2–10 ) и золотоордынской неполивной ( 11–13 ) керамики с селища Широкий Буерак.

Саратовский областной музей краеведения:

1 – раскоп I-2002, культурный слой (№ 9, -64 см). 2, 5, 7, 12–13 – подъемный материал Л.Ф. Недашковского 2002 ( 2, 13 ) и 1996 гг. ( 5, 7, 12 ). 3–4, 8–11 – раскоп I-2001: 3, 8, 10 – яма 1; 4, 9 – яма 2; 11 – культурный слой.

6 – шурф 1996 г., культурный слой

Fig. 5. Ceramic spindle whorl made from a wall of a vessel ( 1 ), fragments of Old Russian ( 2–10 ) and Golden Horde unglazed ( 11–13 ) pottery from the Shiroky Buerak settlement.

Saratov regional museum of regional ethnography:

1 – trench I-2002, cultural layer (no. 9, -64 cm). 2, 5, 7, 12–13 – investigations of L.F. Nedashkovsky of 2002 ( 2, 13 ) and 1996 ( 5, 7, 12 ). 3–4, 8–11 – trench I-2001: 3, 8, 10 – pit 1; 4, 9 – pit 2; 11 – cultural layer.

6 – probe trench of 1996, cultural layer

Таблица 1

Количественное распределение фрагментов неполивной золотоордынской, древнерусской и мордовской лепной керамики из раскопа I на селище Широкий Буерак

|

Штык, яма |

Золотоордынская |

Древнерусская |

Мордовская |

|

Штык 1 |

185 |

22 |

2 |

|

Штык 2 |

172 |

30 |

21 |

|

Штык 3 |

77 |

14 |

7 |

|

Бровка |

18 |

2 |

1 |

|

Всего из слоя |

452 |

68 |

31 |

|

Яма 1 |

286 |

91 |

33 |

|

Яма 2 |

2 |

2 |

1 |

|

Всего из ям |

288 |

93 |

34 |

|

Итого |

740 |

161 |

65 |

Таблица 2

Статистика неполивной золотоордынской гончарной керамики из раскопа I на селище Широкий Буерак

|

Штык, яма |

Красная |

Коричневая |

Бурая |

Желтая |

Серая |

Всего |

|||||||||||||||

|

лощ |

н/лощ |

лощ |

н/лощ |

лощ |

н/лощ |

лощ |

н/лощ |

лощ |

н/лощ |

||||||||||||

|

х/о |

п/о |

х/о |

п/о |

х/о |

п/о |

х/о |

п/о |

х/о |

п/о |

х/о |

п/о |

х/о |

п/о |

х/о |

п/о |

х/о |

п/о |

х/о |

п/о |

||

|

Штык 1 |

5 |

2 |

28 |

10 |

12 |

4 |

80 |

37 |

– |

– |

2 |

2 |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

2 |

185 |

|

Штык 2 |

24 |

– |

35 |

5 |

17 |

3 |

53 |

21 |

1 |

– |

5 |

3 |

1 |

– |

3 |

– |

– |

1 |

– |

– |

172 |

|

Штык 3 |

4 |

1 |

10 |

5 |

8 |

4 |

29 |

11 |

– |

– |

– |

2 |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

2 |

77 |

|

Бровка |

– |

– |

2 |

1 |

4 |

– |

9 |

2 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

18 |

|

Всего из слоя |

33 |

3 |

75 |

21 |

41 |

11 |

171 |

71 |

1 |

– |

7 |

7 |

1 |

– |

5 |

– |

– |

1 |

– |

4 |

452 |

|

Яма 1 |

6 |

4 |

19 |

16 |

27 |

6 |

127 |

80 |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

286 |

|

Яма 2 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

2 |

|

Всего из ям |

6 |

4 |

19 |

16 |

27 |

6 |

128 |

81 |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

288 |

|

Итого |

39 |

7 |

94 |

37 |

68 |

17 |

299 |

152 |

1 |

– |

7 |

8 |

1 |

– |

5 |

– |

– |

1 |

– |

4 |

740 |

Таблица 3

Статистика находок из раскопа I на селище Широкий Буерак (без золотоордынской неполивной гончарной керамики и индивидуальных находок)

|

Штык, яма |

Ка-шинная керамика |

Крас-ногли-няная поливная керамика |

Мордовская лепная керамика |

Древнерусская керамика |

Кера-миче-ский шлак |

Фрагменты трапе-зунд-ских амфор |

Кости |

Камни |

Фрагменты глиняной обмазки |

Фрагменты обмазки тандыра |

Кирпич |

Железный шлак |

Керамика эпохи бронзы |

Квар-цито-вый отщеп |

|

Штык 1 |

– |

– |

2 |

22 |

– |

4 |

76 |

142 |

2 |

2 |

13 |

3 |

– |

– |

|

Штык 2 |

1 |

1 |

21 |

30 |

– |

1 |

313 |

191 |

3 |

1 |

4 |

1 |

– |

– |

|

Штык 3 |

– |

– |

7 |

14 |

– |

1 |

188 |

27 |

7 |

4 |

– |

1 |

3 |

– |

|

Бровка |

– |

– |

1 |

2 |

– |

– |

28 |

2 |

3 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Всего из слоя |

1 |

1 |

31 |

68 |

– |

6 |

605 |

362 |

15 |

7 |

17 |

5 |

3 |

– |

|

Яма 1 |

– |

1 |

33 |

91 |

5 |

5 |

834 |

89 |

55 |

– |

6 |

16 |

1 |

1 |

|

Яма 2 |

– |

– |

1 |

2 |

– |

– |

3 |

1 |

5 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Всего из ям |

– |

1 |

34 |

93 |

5 |

5 |

837 |

90 |

60 |

– |

6 |

16 |

1 |

1 |

|

Итого |

1 |

2 |

65 |

161 |

5 |

11 |

1442 |

452 |

75 |

7 |

23 |

21 |

4 |

1 |

Список литературы Находки с селища Широкий буерак

- Акишев К. А., Байпаков К. М., Ерзакович Л. Б., 1987.

- Отрар в XIII-XV веках. Алма-Ата: Наука КазССР. 353 с.

- Байпаков К. М., 1990. По следам древних городов Казахстана (Отрарский оазис). Алма-Ата: Наука КазССР. 205 с.

- Железчиков Б. Ф., Кутуков Д. В., 1998. Раскопки у села Маляевка//Древности Волго-Донских степей: сб. науч. ст. Вып. 6. Волгоград: Изд-во ВолГУ. С. 124-140.

- Захаров С. Д., 2004. Древнерусский город Белоозеро. М.: Индрик. 592 с.

- Измайлов И. Л., 1997. Вооружение и военное дело населения Волжской Булгарии X -начала XIII в. Магадан: СВНЦ ДВО РАН. 212 с.

- Казаков Е. П., 1991. Булгарское село X-XIII вв. низовий Камы. Казань: Татар. кн. изд-во. 176 с.

- Каталог археологических коллекций, 1979/сост. Б. А. Раев. Новочеркасск: Ленуприздат. 161 с.

- Кирпичников А. Н., 1966. Древнерусское оружие. Вып. 2. Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени IX-XIII вв. М.; Л.: Наука. 147 с.

- Кокорина Н. А., Фахрутдинов Р. Г., 2011. Гончарные комплексы Иски-Казани//Татарская археология. № 1-2 (20-21). С. 152-217.

- Крамаровский М. Г., 2001. Золото Чингисидов: культурное наследие Золотой Орды. СПб.: Славия. 364 с.

- Кригер В. А., 1985. Отчет о раскопках в 1985 г. в Среднеахтубинском (п. Рахинка) и Ленинском (Бахтияровка III) районах Волгоградской области//Архив ИА РАН. Р-1. № 10773.

- Круглов Е. В., Клепиков В. М., 1993. Средневековые памятники из Фроловского района Волгоградской области//Древности Волго-Донских степей: сб. науч. ст. Вып. 3. Волгоград: Изд-во ВолГУ. С. 138-151.

- Недашковский Л. Ф., 2000. Золотоордынский город Укек и его округа. М.: Восточная литература РАН. 224 с.

- Недашковский Л. Ф., 2001. Металлические изделия и литейные формы с Увекского городища//Древние ремесленники Приуралья: материалы Всерос. науч. конф. (г. Ижевск, 21-23 нояб. 2000 г.). Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН. С. 349-364.

- Недашковский Л. Ф., 2002. Химический состав изделий из цветных металлов с золотоордынских поселений центральной части Саратовской области//Нижневолжский археологический вестник. Вып. 5. Волгоград: Изд-во ВолГУ. С. 335-347.

- Недашковский Л. Ф., 2010. Химический состав изделий из цветных металлов с золотоордынских селищ округи Укека//Интеграция археологических и этнографических исследований. Ч. 1. Казань: Изд-во Ин-та истории им. Ш. Марджани АН РТ. С. 147-151.

- Недашковский Л. Ф., 2012. Исследования селищ Константиновское, Колотов Буерак и Широкий Буерак//Актуальные вопросы археологии Поволжья. К 65-летию студенческого научного археологического кружка Казанского университета. Казань: ЯЗ. С. 102-108.

- Недашковский Л. Ф., Ракушин А. И., 1998. Бронзовые зеркала второй половины X -XIV в. из музеев Саратовской области//Татарская археология. № 2 (3). С. 87-108.

- Недашковский Л. Ф., Шигапов М. Б., 2015. Украшения и зеркала с Хмелевского I селища//Ученые записки Казанского университета. Серия «Гуманитарные науки». Т. 157. Кн. 3. С. 34-45.

- Недашковский Л. Ф., Шигапов М. Б., 2016a. Изделия из металла с Хмелевского I селища//Ученые записки Казанского университета. Серия «Гуманитарные науки». Т. 158. Кн. 3. С. 653-665.

- Недашковский Л. Ф., Шигапов М. Б., 2016б. Находки с Хмелевского I селища//Проблемы Археологии Нижнего Поволжья: материалы V Междунар. Нижневолж. археол. конф., 15-18 нояб. 2016 г. Элиста: Изд-во Калмыц. ун-та. С. 242-247.

- Полякова Г. Ф., 1996. Изделия из цветных и драгоценных металлов//Город Болгар: Ремесло металлургов, кузнецов, литейщиков. Казань: Тип. «Татполиграф». С. 154-268.

- Руденко К. А., 2004. Металлические зеркала золотоордынского времени из собрания Национального музея Республики Татарстан//Татарская археология. № 1-2 (12-13). С. 111-156.

- Руденко К. А., 2011. Города и села Булгарского улуса Золотой Орды (особенности материальной культуры)//Татарская археология. № 1-2 (20-21). С. 32-151.

- Савченкова Л. Л., 1996. Черный металл Болгара. Типология//Город Болгар: Ремесло металлургов, кузнецов, литейщиков. Казань: Тип. «Татполиграф». С. 5-88.

- Федоров-Давыдов Г. А., 1966. Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов. Археологические памятники. М.: Изд-во Моск. ун-та. 274 с.

- Федоров-Давыдов Г. А., 2001. Золотоордынские города Поволжья. Керамика. Торговля. Быт. М.: Изд-во Моск. ун-та. 254 с.

- Федоров-Давыдов Г. А., Вайнер И. С., Гусева Т. В., 1974. Исследования трех усадеб в восточном пригороде Нового Сарая (Царевского городища)//Города Поволжья в средние века. М.: Наука. С. 89-131.

- Шнайдштейн Е. В., 1979. Раскопки курганов в урочище «Гува»//Археологические памятники Калмыцкой степи. Элиста: Калм. НИИ истории, философии и экономики. С. 55-68.