Наиболее ранние погребения на юге Дальнего Востока России и Японском архипелаге: вопросы идентификации и интерпретации

Автор: Табарев А.В., Иванова Д.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

Поселение Гончарка-1, изученное в середине 1990-х гг., до сегодняшнего дня является единственным памятником начального неолита (12-10 тыс. л.н.) для всей территории Юга Дальнего Востока России, где зафиксирован необычный комплекс с углистым пятном и набором выразительных каменных артефактов, предполагающих его погребальную интерпретацию. Несмотря на то, что антропологические материалы отсутствуют, на данную трактовку указывает специфика сопровождающего инвентаря. Обращение к данным о погребениях изначального и начального дзё:мона на территории Японского архипелага (13,8-6,5 тыс. л.н.), а также к более широкому кругу аналогий в тихоокеанском бассейне (Юго-Восточная Азия, побережье Южной Америки) и в Северной Америке (памятники и стоянки палеоиндейского периода) подтверждает многообразие погребальных ритуалов и практик, присутствие одиночных, парных и групповых захоронений, их первичный и вторичный характер, акценты на манипуляции с частями скелета (длинными костями, черепом), существование групповых некрополей, приуроченных к пещерам и гротам, а также наличие специфических погребальных комплексов с ярко выраженным сопроводительным инвентарем (тщательно обработанные бифасиальные наконечники крупных размеров, бифасиальные нуклеусы, ножи, тесловидные инструменты, фигурные камни и т.д.). Детальный анализ материалов свидетельствует о том, что в круг таких «ритуально-погребальных комплексов» хорошо вписываются и памятник Гончарка-1 (Приамурье, Российский Дальний Восток), и комплекс Микосиба (преф. Нагано, Хонсю), изученный японскими археологами еще в 1950-х гг., но продолжающий оставаться предметом острой научной дискуссии.

Дальний восток России, японский архипелаг, погребения, идентификация, интерпретация

Короткий адрес: https://sciup.org/145145563

IDR: 145145563 | УДК: 903.59 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.253-260

Текст научной статьи Наиболее ранние погребения на юге Дальнего Востока России и Японском архипелаге: вопросы идентификации и интерпретации

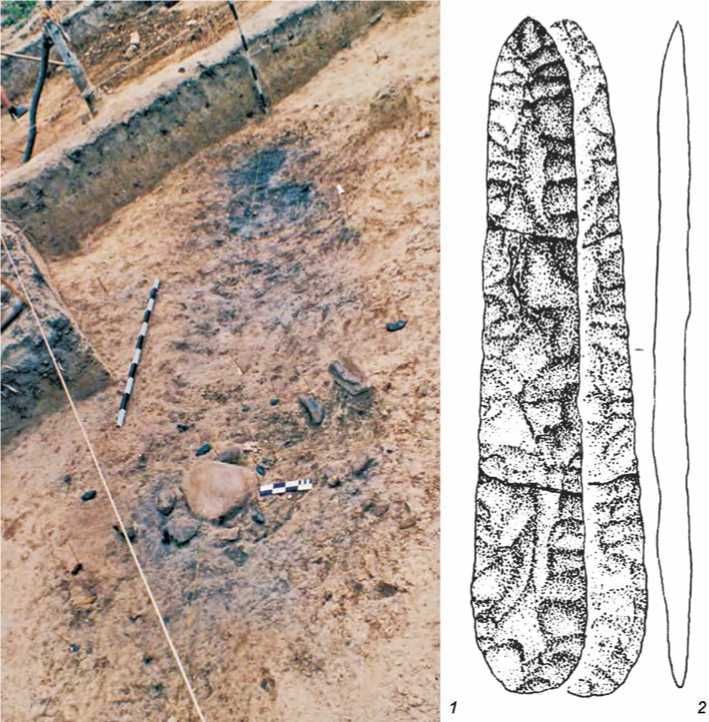

На сегодняшний день, в силу высокой кислотности почв, данных о специфике погребальной практики в культурах каменного века Юга Дальнего Востока России (Приамурье, Приморье) крайне мало, а применительно к периоду финального палеолита – начального неолита их практически нет. Исключение составляет комплекс, идентифицированный И.Я. Шевкомудом на памятнике осипов-ской культуры (12–10 тыс. л.н.) Гончарка-1 в 1996 г. (рис. 1, 27 ). Согласно описанию, он был выявлен в пристеночной части раскопа 4 и в последующей прирезке к нему, где «...при выборке галечника с темно-желтым суглинком постепенно оконту-рилось углубление овальной формы с неровными границами... 3,5 × 1,5 м... на дне была выявлена серия темно-серых углистых пятен... не характерных для очаговых линз... в северной части два пятна, по абрису напоминающие контур головы и верхней части туловища человека...» [Шевкомуд, Яншина, 2012, с. 42] (рис. 2, 1 ).

Комплекс сопровождался парой фигурных У-образных камней, обработанных техникой пикетажа и пришлифовки, валуном с лунками искусственного происхождения и целой серией изделий из камня, среди которых бифасы разной степени подготовки, наконечники стрел, тесловидные инструменты, скребки – всего 21 артефакт, а также несколько фрагментов керамики. Отдельно, над комплексом, который интерпретировался автором как «погребение с использованием огня», найдены два обломка бифасов «кинжаловидной формы» длиной 14 и 5 см [Там же, с. 43–46] (рис. 2, 2 ). К сожалению, данный сюжет, а вместе с ним и сама проблема идентификации и интерпретации наиболее ранних погребений на территории Юга Дальнего Востока России продолжения не получили.

В рамках настоящей работы мы обращаемся к данным о погребениях на соседней территории (о-вах Японского архипелага), которые относятся к ранним периодам эпохи дзё:мон – изначальному (Incipient Jomon) и начальному дзё:мону (Initial Jomon)*, а также к некоторым интересным аналогиям в пределах тихоокеанского бассейна и Американского континента.

Как и на Юге Дальнего Востока России, почвы Японского архипелага отличаются высокой кислотностью, грунтовые погребения практически не читаются, поэтому наибольший интерес представляют захоронения в пещерных комплексах и раковинных кучах, внутри которых органика сохраняется лучше.

Материалов по погребениям изначального дзё:мона практически нет. Единственный достоверно известный случай зафиксирован в пещере Оядзи, которая была открыта в 1965 г. в г. Уцуно-мия, в преф. Тотиги. Памятник относится к периодам изначального–начального дзё:мона и датирован рамками ок. 13 тыс. – 700 кал. л.н. Погребение находилось внутри пещеры на глубине 3 м. Костяк был уложен на боку в скорченном положении, скелет принадлежал молодому коренастому мужчине примерно 20 лет, ростом 154 см. Морфологический анализ показал, что при жизни молодой человек был парализован на левую руку, кости которой были тонкими и слабыми. Помимо целого костяка, на памятнике были зафиксированы фрагменты человеческих костей, принадлежащих другим индивидам [Дзё:мон…, 2009, с. 66].

Памятников начального дзё:мона, на которых обнаружены погребения с частично или полностью сохранившимися костяками, на территории Японского архипелага известно более 30 [Кохара и др., 2011, с. 93]. На о. Хоккайдо погребения начального дзё:мона представлены материалами раковинной кучи Хигаси Кусиро. На о. Хонсю к памятникам начального дзё:мона относятся: пещера Дзяо:до: (преф. Иватэ), грот Тотибара и пещера Югура (преф. Нагано); раковинная куча Минами Дзакай (преф. Мияги); раковинная куча Сиронодай Минами (преф. Тиба); памятник О:коси и пещера Мё:ондзи (преф. Сайтама); раковинные кучи На-цусима и Хирасака (преф. Канагава); раковинная куча Исияма (преф. Сига), пещера Тайсяку Кан-нондо: (преф. Хиросима); грот Ияи (преф. Гумма); пещера Муроя (преф. Ниигата) и пещера Томари (преф. Тояма). Самые ранние памятники начального дзё:мона известны на территории о. Сикоку – это пещерные комплексы Камикуроива, Анагами-до: и Нагацугава, расположенные в преф. Эхимэ. На о. Кюсю к начальному дзё:мону отнесены пещеры Фуцукайти, Каварада, Хэги и грот Нога в преф. Оита, в преф. Нагасаки – пещера Ивасита, и в преф. Сага – памятник Хигасимё: (см. рис. 1).

Рис. 1. Расположение памятников, упоминаемых в тексте.

1 – стоянка Микосиба (преф. Нагано); 2 – пещера Оядзи (преф. Тотиги); 3 – раковинная куча Хигаси Кусиро (о. Хоккайдо); 4 – пещера Дзяо:до: (преф. Иватэ); 5 – грот Тотибара (преф. Нагано); 6 – пещера Югура (преф. Нагано); 7 – раковинная куча Минами Дзакай (преф. Мияги); 8 – раковинная куча Сиронодай Минами (преф. Тиба); 9 – памятник О:коси (преф. Сайтама); 10 – пещера Мё:ондзи (преф. Сайтама); 11 – раковинная куча Нацусима (преф. Канагава); 12 – раковинная куча Хирасака (преф. Канагава); 13 – раковинная куча Исияма (преф. Сига); 14 – пещера Тайсяку Каннондо: (преф. Хиросима); 15 – грот Ияи (преф. Гумма); 16 – пещера Муроя (преф. Ниигата); 17 – пещера Томари (преф. Тояма); 18 – пещера Камикурои-ва (преф. Эхимэ); 19 – пещера Анагамидо: (преф. Эхимэ); 20 – пещера Нагацугава (преф. Эхимэ); 21 – пещера Фуцукайти (преф. Оита); 22 – пещера Каварада (преф. Оита); 23 – пещера Хэги (преф. Оита); 24 – грот Нога (преф. Оита); 25 – пещера Ивасита (преф. Нагасаки); 26 – памятник Хигаси-мё: (преф. Сага); 27 – стоянка Гончарка-1 (Хабаровский край).

На памятниках северной и центральной части Японского архипелага в слое с ко стными о станками преобладают фрагменты керамики типа осигатамон (оттиски штампа). Для территорий западной и южной Японии характерна керамика типов рю:таймон (линейные аппликации), цумэгатамон (насечки, нанесенные ногтем), мумон (неорнаменти-рованная керамика), кайгарамон (узор, нанесенный раковиной) и осигатамон.

Виды погребений начального дзё:мона наиболее детально представлены по материалам памятников Камикуроива (ок. 12,530–10,085 кал. л.н.), Мё:ондзи (ок. 10155–9680 кал. л.н.), Фуцукайти (ок. 11–7 тыс. л.н.), Тотибара (ок. 8600–8300 л.н.), Ияи № 1 (8300–8200 кал. л.н.) и Югура (7920–7795 кал. л.н.).

Грот Камикуроива – многослойный памятник, состоящий из девяти слоев, содержащих артефакты, датирующиеся от изначального дзё:мона до настоящего времени. Памятник открыт в 1961 г. в д. Кумакоген, преф. Эхиме. Работы велись до 1970 г. В слое № 4 найдено вторичное групповое захоронение (?), состоящее из останков мужчины и двух женщин. Кости захороненных женщин были положены друг на друга, верхняя половина туловища принадлежит одному индивиду, а нижняя другому. Обе части были выложены в анатомической последовательности. Всего на памятнике зафиксированы останки 28 индивидов [Кохара и др., 2011, с. 93; Дзё:мон…, 2009, с. 67; Kondo et al., 2018, p. 154–155].

Пещерный комплекс Мё:ондзи открыт в 1995 г. в п. Минано, преф. Сайтама. Погребение находилось в слое пепла в глубине пещеры. Костяк уложен на левом боку в скорченном положении, ноги прижаты к груди. Кости принадлежали невысокому зрелому мужчине ростом 153 см, весом примерно 40–45 кг [Дзё:мон…, 2009, с. 65–66].

Пещера Фуцукайти открыта в 1975 г. в п. Ко-коноэ, преф. Оита. Много слойный памятник, насчитывающий девять культурных слоев от начального до позднего дзё:мона (11–3 тыс. л.н.). Начальным дзё:моном датировано два коллективных вторичных захоронения, покрытых скоплениями камней. Костные о станки из погребения № 2 принадлежали трем индивидам – мужчине зрелого возраста, молодой девушке и ребенку. Внутри захоронения № 3 находились кости пятерых индивидов – четверых взрослых, предположительно, мужчин, и одного ребенка мужского пола. Обе могилы овальной формы, размерами 80 × 60 × 18 см (погр. № 2) и 100 × 75 × 20 см (погр. № 3) [О:ита-кэн…, 1980].

Рис. 2. Раскоп 4 памятника Гончарка-1.

1 – вид на погребение с юга; 2 – кинжаловидный бифас, найденный над погребением (по: [Шевкомуд, Яншина, 2012]).

Грот Тотибара обнаружен в 1965 г. в д. Китаа-ики, преф. Нагано, и исследовался на протяжении 14 лет (до 1978 г.). На территории грота раскопано 12 погребений – восемь захоронений взрослых индивидов (четыре мужских и четыре женских) и четыре детских погребения (два ребенка трех и пяти лет и два младенца). Судя по всему, младенцы погибли от частичного обрушения свода. Человеческие кости, многие из которых были разбросаны по гроту, располагались на глубине 5,5 м. В пяти случаях ко стяки были уложены на правом боку, некоторые окружены несколькими камнями, положение оставшихся определить невозможно. У 60 % умерших обнаружены практически все кости. Погребенные в гроте Тотибара следующего роста: мужчины – 148–163 см, женщины – 155–156 см [Кохара и др., 2011; Yoneda et al., 2002].

Памятник Ияи-1 представляет собой грот, расположенный в д. Наганохара, преф. Гумма. Работы на памятнике ведутся с 2014 г. В 2015 г. была обнаружена грунтовая могила с сохранившимся костяком. По предварительным данным, скелет принадлежал невысокой молодой женщине ростом 256

146 см и возрастом ок. 20–40 лет. Могила овальной формы с размерами 70 × 50 × 30 см находилась в отложениях пепла в центре грота. Примечательно в данном погребении неординарное положение усопшей: на первый взгляд костяк был уложен в типичном для эпохи дзё:мон скорченном положении с согнутыми руками и ногами. Однако дальнейшее изучение показало, что туловище покойной было расчленено на две части между третьим и четвертым поясничными позвонками. Обе части располагались отдельно. С точки зрения анатомической последовательности костей, верхняя и нижняя половины костяка были уложены полностью. Нижняя половина туловища была смещена вверх на 40 см от третьего поясничного позвонка. Четвертый и пятый поясничные позвонки, а также тазовые кости были помещены под черепную коробку. Погребение ориентировано на север. Наряду с этим погребением, внутри грота было зафиксировано еще шесть одновременных захоронений, что может свидетельствовать об использовании грота Ияи в качестве группового погребального комплекса [Kondo et al., 2018].

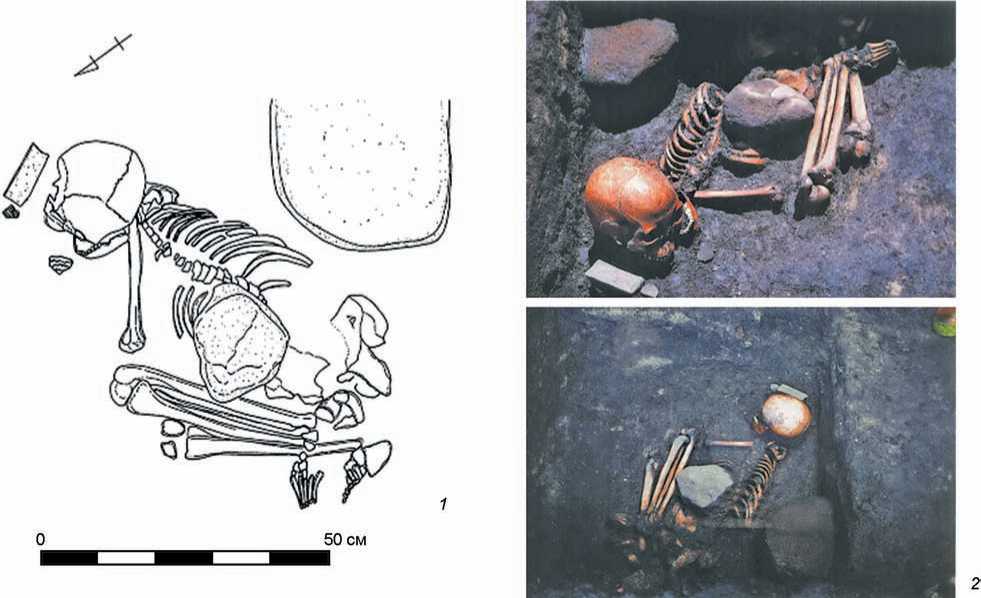

Рис. 3. Погребение из пещеры Югура. Японский архипелаг.

1 – прорисовка; 2 – фото (по: [Adachi et al., 2013]).

Пещера Югура расположена в д. Такаяма, преф. Нагано. Работы на памятнике велись с 1971 по 1995 г. Погребение раскопано в 1983 г. на участке C-3. Согласно морфологическим данным, кости принадлежали взрослой женщине, тело уложено в скорченном положении на правом боку, голова ориентирована на северо-восток. Рядом с черепом обнаружены фрагменты керамики типа оси-гатамон . Сверху на тело, между верхней правой рукой и левым бедром, положен крупный камень (20 × 17 см). У покойной были изъяты некоторые кости: большая часть правого предплечья, кисти рук, часть левых верхних конечностей и пальцы ног (рис. 3, 1 , 2 ). Всего на памятнике были обнаружены фрагменты костей пяти индивидов – трое (две женщины и ребенок) отнесены к начальному дзё:мону, оставшиеся два (женщина и ребенок) датированы поздним периодом эпохи дзё:мон и началом культуры яёй [Adachi et al., 2013].

Таким образом, даже достаточно общий обзор наглядно показывает, что уже для самых ранних периодов дзё:мона прослеживается разнообразие и вариативность погребальных практик: первичный и вторичный характер захоронений, одиночные, парные и групповые погребения, манипуляции с частями скелета в процессе захоронения, скромный сопровождающий инвентарь подавляющего большинства погребений, маркировка погребений камнями, явный акцент на пещеры и гроты в качестве погребального пространства.

Примечательно, что все перечисленные признаки раннедзё:монских погребальных практик совпадают с данными, имеющимися для континентальной и островной частей Юго-Восточной Азии [Barker, Reynolds, Gilbertson, 2005], например, с т.н. комплексом донеолитических погребений в пещере Ниа (малазийская часть о. Борнео) [Harrisson, 1967; Lloyd-Smith, 2012], и с древнейшими погребальными комплексами на тихоокеанском побережье Южной Америки [Табарев, 2018; Табарев, Гаврилина, 2017].

Комплекс на памятнике Гончарка-1 из этого контекста выбивается – стоянка открытого типа, углистое пятно вместо останков погребенного, эффектный каменный инвентарь (кинжаловидные бифасы, тесла, фигурные изделия). Имеются ли аналогии этому комплексу, и есть ли основания для его «погребальной» интерпретации?

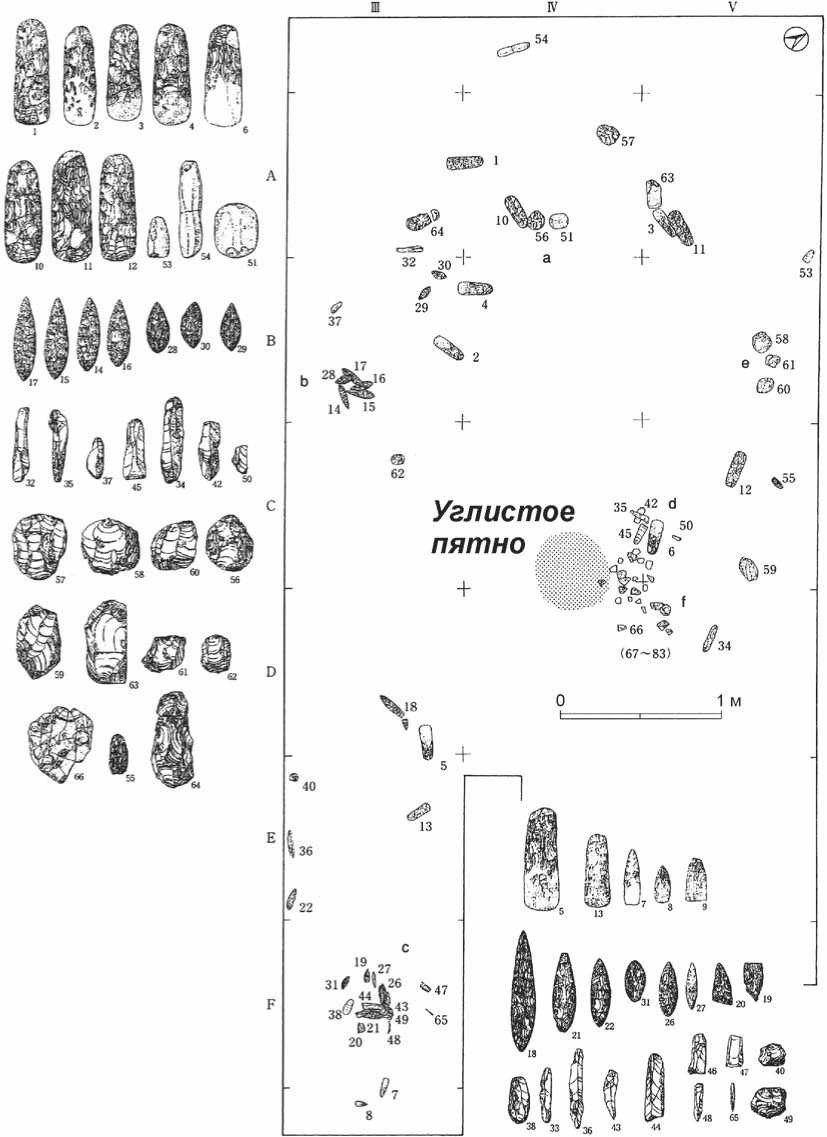

Приведем два очень показательных примера. Первый – стоянка изначального дзё:мона Мико-сиба (преф. Нагано), раскопки на которой велись в 1958–1959 и 1968 гг. В центральной части памятника на площади 6 × 3 м был зафиксирован комплекс с несколькими скоплениями тщательно изготовленных каменных артефактов (всего 87), в числе которых выделим 9 тесловидных инструментов

Рис. 4. Положение артефактов и углистого пятна на стоянке Микосиба (по: [Mikoshiba Site…, 2008]). Японский архипелаг.

с подшлифовкой, 18 бифасиальных наконечников (самый крупный 25 см длиной), два каменных изделия, подправленных пришлифовкой и пикетажем, скребки, нуклеусы, пластины с краевой ретушью. В центре этого комплекса в небольшом углублении было расчищено углистое пятно 70 × 60 см, которое позволило части исследователей интерпрети- ровать комплекс как «погребально-ритуальный» [Mikoshiba Site…, 2008, p. 328] (рис. 4).

Другой аналогичный пример – памятник Слоан (штат Арканзас, США), который датируется временем 10,5–9,2 тыс. л.н., относится к позднему пале-оиндейскому периоду и маркируется специфическим типом бифасиальных наконечников «Далтон».

В ходе раскопок памятника в 1974 г. было выделено 29 кластеров, идентифицируемых по углистым прослойкам с единичными фрагментами человеческих костей и скоплениям артефактов (всего 439), среди которых примечательны наконечники (146 экз. длиной от 8 до 19 см) и тесловидные орудия (42 экз.). Авторы раскопок интерпретируют кластеры как кремированные погребения (29–30 человек), а сам памятник Слоан как уникальный палеоиндейский могильник [Morse, 1997].

Нам представляется, что в свете данных аналогий комплекс на памятнике Гончарка-1 также может быть интерпретирован в качестве погребения, сопровождающего ритуальный комплекс, и иллюстрировать специфический тип захоронений, а сама проблема наиболее ранних погребений (и их разных типов) в Дальнево сточном регионе требует дальнейшей тщательной разработки.

Авторы выражают признательность своим зарубежным коллегам доктору К. Гилламу (Университет Уинтроп, США), профессорам Й. Каномата (Университет Тохоку, Сендай), Я. Танигучи (Университет Кокугаку-ин, Токио) и Т. Цуцуми (Музей Дё:мона Асама, Нагано) за помощь с литературой и ценные консультации.

Список литературы Наиболее ранние погребения на юге Дальнего Востока России и Японском архипелаге: вопросы идентификации и интерпретации

- Дзё:мон ва ицу кара!? Ити ман го сэн-нэн маэ ни нани га окотта но ка (Когда началась эпоха дзё:мон? Что произошло 15 тысяч лет назад?). – Сакура: Кокурицу рэкиси миндзоку хакубуцукан, 2009. – 187 с. (на яп. яз.).

- Кохара Ю., Сигэхара Н., Нисидзава Т., Фудзита С., Оотани Ё., Баба Х. Человеческие кости начального дзё:мона с памятника Тотибара (с. Китааики, уезд Минамисаку, преф. Нагано) – пересмотр данных о человеческих костях начально дзё:мона // Anthropol. Sci. (Japan. Series). – 2011. – Vol. 119, N 2. – P. 91–124 (на яп. яз.).

- О:ита-кэн Фуцукайти до:кэцу: хаккуцу тё:са хо:коку-сё (Пещера Фуцукайти, преф. Оита: археологический отчет). – Оита: Беппу дайгаку фудзоку хакубуцукан, 1980. – 108 с. (на яп. яз.).

- Табарев А.В. Вознаграждение вечностью: особенности погребальной практики в древних культурах тихоокеанского бассейна на рубеже эр // Вестн. РФФИ. Сер.: Гуманитарные и общественные науки. – 2018. – № 2. – С. 37–47.

- Табарев А.В., Гаврилина Т.А. Истоки погребальных традиций древних культур Тихоокеанского побережья Южной Америки // Теория и практика археологических исследований. – 2017. – № 1. – С. 167–180.

- Шевкомуд И.Я., Яншина О.В. Начало неолита в Приамурье: Поселение Гончарка-1. – СПб.: МАЭ РАН, 2012. – 270 с.

- Adachi N., Sawada Ju., Yoneda M., Kobayashi K., Itoh Sh. Mitochondrial DNA Analysis of the Human Skeleton of the Initial Jomon Phase Excavated at the Yugura Cave Site, Nagano, Japan // Anthropol. Sci. – 2013. – Vol. 121, N 2. – P. 137–143.

- Barker G., Reynolds T., Gilbertson D. The Human Use of Caves in Peninsular and Island Southeast Asia // Asian Perspectives. – 2005. – Vol. 44, N 1 – P. 1–15.

- Harrisson B. A Classifi cation of Stone Age Burials from Niah Great Cave, Sarawak // Sarawak Museum J. – 1967. – Vol. 15. – P. 126–200.

- Kondo O., Yoneda M., Taniguchi Y. A Female Human Skeleton from the Initial Jomon Period Found in the Iyai Rock Shelter in Mountainous Kanto, Japan // Anthropol. Sci. – 2018. – Vol. 126, N 3. – P. 151–164.

- Mikoshiba Site. Excavation and Research at a Site Transitional from the Terminal Late Paleolithic to the Incipient Jomon Period / ed. Sh. Hayashi. – Nagano: Shinmae Shoseki Publ. Center, 2008. – 331 p.

- Morse D.F. Sloan: A Paleoindian Dalton Cemetery in Arkansas. – Wash.; L.: Smithsonian Instit. Press, 1997. – 157 p.

- Yoneda M., Hirota M., Uchida M., Tanaka A., Shibata Y., Morita M., Akazawa T. Radiocarbon and Stable Isotope Analyses on the Earliest Jomon Skeletons from the Tochibara Rockshelter, Nagano, Japan // Radiocarbon. – 2002. – Vol. 44. – P. 549–557.