Наконечники из бивня мамонта эпохи каменного века арктической зоны Северо-Восточной Азии

Автор: Кандыба А.В., Зоткина Л.В., Григорьев С.Е., Федоров С.Е., Чепрасов М.Ю., Новгородов Г.П., Петрожицкий А.В., Кулешов Д.В., Пархомчук В.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 4 т.51, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты комплексного исследования изделий из бивня мамонта (фрагментированный стержневой и двухпазовый наконечники) хорошей сохранности, найденных в 2016 г. на территории Усть-Янского р-на Республики Саха (Якутия). Дается технико-типологическая характеристика предметов. Приводится детальное описание всех зафиксированных на артефактах следов обработки и придания формы, свидетельствующих о разных этапах технологического процесса. Установлена последовательность технологических операций, связанных с изготовлением наконечников: от получения заготовок, придания формы с помощью строгания и абразивной обработки до финальной стадии - полировки. Сколы на предметах интерпретируются как результат постдепозиционных повреждений, которые могли произойти от воздействия криогенных процессов во время залегания в толщах отложений. На пазовом наконечнике выявлен орнамент из пяти стрелок, выполненный в технике тонкой гравировки. На основе данных о месте обнаружения рассматриваемых изделий из бивня и их морфологических особенностей стержневой наконечник соотнесен со сходными изделиями из комплекса Янских стоянок, а пазовый наконечник - с материалами стоянки Жохово и других синхронных местонахождений Северо-Восточной Азии. Радиоуглеродное датирование предметов подтверждает эти заключения. Сделаны следующие выводы: стержневой наконечник относится к периоду, соответствующему MIS 3, а двухпазовый наконечник - MIS 2; наконечники из бивня следует рассматривать в качестве материальных свидетельств развитой технологии обработки этого вида сырья в период позднего плейстоцена и раннего голоцена в высоких широтах Северо-Восточной Азии и как одно из проявлений стратегии адаптации древнего населения к условиям малочисленности источников каменного сырья на данной территории.

Северо-восточная азия, плейстоцен, голоцен, бивень мамонта, наконечники из бивня, экспериментально-трасологический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/145146941

IDR: 145146941 | УДК: 903.222/224-035.56"631/634"(5-18) | DOI: 10.17746/1563-0102.2023.51.4.025-034

Текст научной статьи Наконечники из бивня мамонта эпохи каменного века арктической зоны Северо-Восточной Азии

Использование бивня мамонта как сырьевого ресурса для изготовления орудий труда, оружия, украшений и предметов символической деятельности является одним из ярких примеров реализации человеческих адаптационных стратегий и одним из важных компонентов материальной культуры древнего человека. Создание охотничьих орудий из бивня свидетельствует не только о доступности источников кости, но и о том, что этот материал по прочности превосходил камень и дерево, редкое для тундрово-степных ландшафтов арктической зоны Северо-Восточной Азии [Albrecht, 1977; Basilyan et al., 2011]. Одним из способов получения костяного сырья была охота [Nikolskiy, Pitulko, 2013]. В числе ее основных целей была добыча бивня, использовавшегося для изготовления предметов вооружения [Pitulko, Pavlova, Nikolskiy, 2015]. Поэтому места обнаружения археологических свидетельств пребывания человеческих популяций в эпоху палеолита связаны, как правило, с массовыми скоплениями остатков фауны, самыми известными из которых являются Берелехское [Верещагин, 1977; Pitulko, Basilyan, Pavlova, 2014; Pitulko,

Pavlova, Basilyan, 2014] и одно из местонахождений комплекса Янских стоянок [Basilyan et al., 2011]. В последние десятилетия удало сь обнаружить несколько палеонтологических местонахождений, в т.ч. с археологическими материалами [Чепрасов и др., 2015; Дьяконов и др., 2020; Кандыба, Дьяконов, Павлов и др., 2020; Кандыба, Зоткина, Павлов и др., 2022; Павлов, Судзуки, 2020]. В целом, в арктической зоне Северо-Восточной Азии относительно немного памятников каменного века позднеплейстоценового и раннеголоценового периодов [Питулько и др., 2015; Pitulko, Pavlova, Nikolskiy, 2017; Питулько, Павлова, 2019]. Этим объясняется важность для науки обнаруженных здесь отдельных знаковых материалов – костей животных со следами антропогенного воздействия, которые позволяют установить нижнюю границу появления древнего человека в данном регионе [Питулько и др., 2015; Pitulko, Pavlova, Nikolskiy, 2017; Питулько, Павлова, 2019], или единичных артефактов, маркирующих на означенной территории зону человеческой активности в периоды, соответствующие MIS 3 и 2 [Кандыба, Григорьев, Тихонов и др., 2015; Кандыба, Федоров, Дмитриев и др., 2015].

Технология изготовления изделий из бивня весьма специфична. Одним из первых, кто обратил на данный аспект особое внимание, был советский исследователь С.А. Семенов [1957, с. 180–184, рис. 74–76]. Специалисты рассматривали структурированные последовательности технологиче ских цепочек создания заготовок орудий [Герасимов, 1941; Филиппов, 1978; Хлопачев, 2006; Хлопачев, Гиря, 2010; Tartar, White, 2013], технологии изготовления украшений [Otte, 1974; Poplin, 1995; White, 1993, 1997]. Самая яркая коллекция находок из бивня, относящаяся к арктической зоне СевероВосточной Азии, связана с комплексом Янских стоянок [Pitulko, Nikolskiy, Girya et al., 2004; Питулько и др., 2012; Pitulko, Nikolskiy, Basilyan et al., 2013; Pitulko, Pavlova, Nikolskiy, 2015]. Некоторые предметы быта древнего человека, обнаруженные вне стратиграфического контекста, позволяют получить информацию о культурно-хронологическом диапазоне, в рамках которого были созданы и использовались. Они изучаются с точки зрения технологии обработки мамонтового бивня и признаков износа на них.

Объектами трасологического исследования стали наконечники копий, найденные в 2016 г. на территории Усть-Янского р-на Республики Саха (Якутия) (далее РС(Я)) [Grigoriev et al., 2017]. Двухпазовый наконечник был обнаружен местными жителями с. Тумат Усть-Янского р-на РС(Я) в тундровой зоне на р. Крестях (приток р. Сыалах) (71°14ʹ10.86ʺ с.ш., 140°1ʹ39.68ʺ в.д.), а фрагментированный стержневидный остроконечник – местными жителями с. Казачье Усть-Янского района РС(Я) на Янском кладбище мамонтов в низовьях р. Яны (70°43ʹ25.25ʺс.ш., 135°24ʹ47.62ʺв.д.). В 2017 г. артефакты были переданы в Музей мамонта Научно-исследовательского института прикладной экологии Севера Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, где они хранятся в настоящее время под номерами MM-A18 и ММ-А19.

Цель данной статьи – представить результаты проведенной на основе комплексного подхода культурно-хронологической атрибуции изделий из бивня мамонта, найденных вне стратиграфического контекста.

Методы исследования

При изучении наконечников из бивня мамонта применялся комплекс методов: технико-типологический, экспериментально-трасологический и радиоуглеродный. Технико-типологическим методом определялись технология изготовления и тип предметов – основные характеристики для культурной атрибуции. Они позволяют выявить поведенческо-сырьевые девиации, возникшие в результате адаптации в конкретном регионе конвергентно или благодаря миграционным потокам. Наконечники с выделенными технико-типологическими характеристиками должны встречаться на стратифицированных объектах, близких (или предполагаемо близких) по возрасту и сходных по культурно-технологическим характеристикам.

Экспериментально-трасологический метод [Семенов, 1957; Keeley, 1980] применялся в данном исследовании с целью реконструировать о сновные технологические операции, использовавшиеся при изготовлении рассматриваемых предметов.

Изучение артефактов осуществлялось поэтапно и включало оценку состояния сохранности предметов, предварительный осмотр с использованием стереоскопического микроскопа для выявления следов, их сопоставление с опубликованными данными и проведение небольшой серии экспериментов, связанных с базовыми приемами обработки бивня каменными орудиями. Завершающая стадия исследования предполагала детальное изучение артефактов с использованием микроскопа на малых (до ×50) и больших (от ×50 до ×300) увеличениях с целью интерпретации обнаруженных на предметах следов.

Анализ проводился при помощи стереоскопического микроскопа Olympus SZX7 (от ×8 до ×56) и металлографического Olympus BHMJ (от ×50 до ×300). Фотофиксация артефактов и следов на них выполнялась полноматричной камерой Nikon D750, макро-и микропризнаки фиксировались дистанционно с микроскопов при помощи программного обеспечения Nikon Pro Camera Control. Для получения фотографий максимального разрешения использовалась техника стекинга (выполнение серии кадров одного участка с различным фокусом), склейка производилась в программе Helicon Focus.

Для корректной интерпретации следов на изделиях из бивня мамонта привлекались опубликованные результаты исследований по рассматриваемой проблематике [Villa, d’Errico, 2001; Maigrot, 2003; Mazza et al., 2014; Haynes, 2017; Augustin et al., 2019; Thun Hohenstein, Gargani, Bertolini, 2020]. В качестве опорной выступала монография Г.А. Хлопачева, Е.Ю. Гири «Секреты древних косторезов Восточной Европы и Сибири: приемы обработки бивня мамонта и рога северного оленя в каменном веке (по археологическим и экспериментальным данным)» [2010].

Следует отметить, что следы обработки могут быть надежно дифференцированы на три основные категории – технологические, функциональные и постдепо-зиционные – не на всех артефактах. К последним следует отнести предметы, контекст залегания которых неизвестен. По этой причине о генезисе некоторых следов могут быть высказаны только предположения.

Для установления хронологической принадлежности был проведен радиоуглеродный анализ образцов, которые извлекались из внутренней части наконечни- ков путем сверления. Химическая предобработка образцов проводилась в лаборатории изотопных исследований Института археологии и этнографии СО РАН следующим образом. Фрагменты костных образцов промывались дистиллированной водой, сушились при комнатной температуре и размалывались в порошок на криогенном гомогенизаторе FreezerMill. Затем порошок каждого образца помещался в ячейку автоматического экстрактора ASE350 и промывался хлористым метиленом при комнатной температуре однократно, после чего высушивался. Затем проводилась деминерализация костного порошка путем обработки 0,5 М водным раствором HCl при комнатной температуре и промывки водой до pH = 7, затем порошок обрабатывался 0,05 М водным раствором NaOH при комнатной температуре в течение 15 мин, промывался дистиллированной водой до pH = 7 и повторно обрабатывался раствором HCl 0,5 М при комнатной температуре в течение 30 мин. После этого порошок промывался дистиллированной водой до pH = 3 и выдерживался при данной кислотности и 70 ºС в течение 12 ч. Затем раствор отделялся от осадка центрифугированием на приборе LMC-3000 со скоростью 3 000 об/мин в течение 3 мин; раствор переносился в пробирки, повторно цен-

А

Б

трифугировался со скоростью 14 500 об/мин в течение 70 мин и, отделенный от осадка, высушивался при 70 ºС для получения порошка коллагена.

Далее проводились процедура графитизации коллагена на AGE-3, прессование по 1 мг углерода в мишени, которые направлялись на радиоуглеродный анализ на уникальной научной установке «Ускорительный масс-спектрометр ИЯФ СО РАН». Процедуре графитизации, помимо исследовательских образцов, подвергались также стандартные образцы щавелевой кислоты OxI и сахарозы ANU. Относительное содержание радиоуглерода 14С/13С в исследовательских образцах рассчитывалось как среднее по двум параллельно изготовленным графитовым мишеням и нормировалось на содержание 14С/13С в стандартах.

Материалы исследований наконечников из бивня

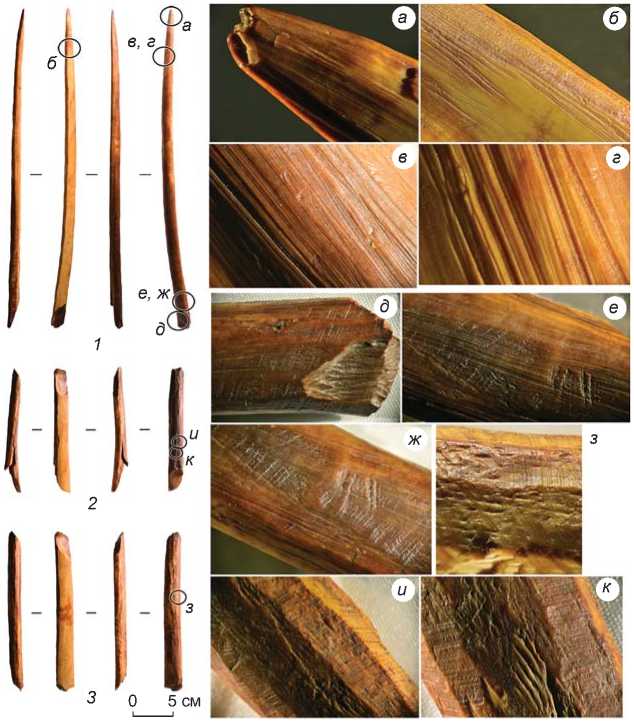

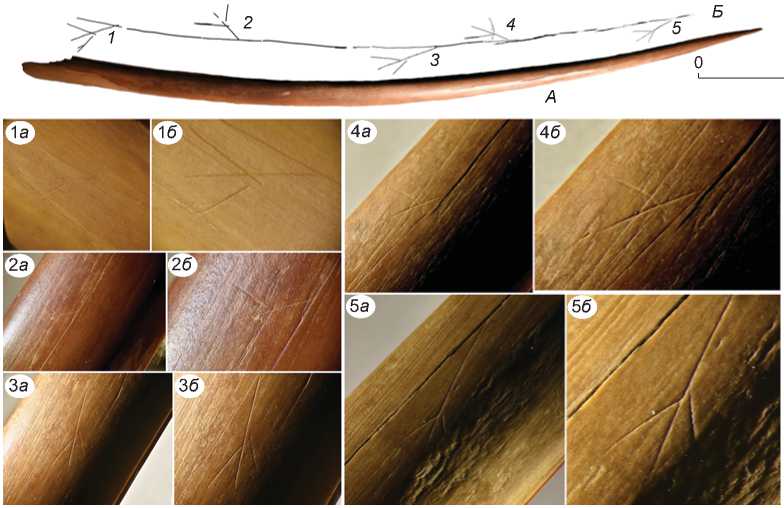

Первый предмет представляет собой фрагментированный, слегка изогнутый стержневой наконечник копья или дротика общей длиной 75 см. Предмет состоит из трех фрагментов, из которых два (2, 3) аппли- цируются (рис. 1). Между частями 1 и 2 фрагмент отсутствует.

Фрагмент 1 (дистальный) (рис. 1, А , 1 ), самый крупный (ок. 39 см). Острие имеет небольшие повреждения, связанные, возможно, с постде-позиционными процессами, т.к. это самая хрупкая часть предмета (рис. 1, Б , а ). Проксимальная часть также повреждена, присутствуют сколы с обе-

Рис. 1. Стержневой наконечник.

А : 1–3 – общий вид фрагментов; Б : а – повреждения на острие фрагмента 1 (увеличение ×20); б – следы строгания, частично заходящие на участок с цементным слоем на фрагменте 1 (увеличение ×20); в, г – следы строгания на фрагменте 1 (увеличение ×20 и ×40 соответственно); д – сочетание следов абразивной обработки отесанной поверхности и следов строгания, негатив скола в проксимальной части фрагмента 1 (увеличение ×8); е, ж – сочетание следов шабрения и строгания, в т.ч. взаимные перекрывания в проксимальной части фрагмента 1 (увеличение ×10), з – изменение ориентации следов абразивной обработки (шабрения) отесанных граней поверхности фрагмента 3, связанное с изменением положения обрабатываемой заготовки (увеличение ×10); и , к – по-разному ориентированные следы шабрения отесанных участков заготовки на фрагменте 2 (увеличение ×10 и ×20 соответственно). Фото Л.В. Зоткиной .

их сторон (рис. 1, Б , д ). Хорошо сохранилась поверхность цементного слоя бивня (рис. 1, Б , б ).

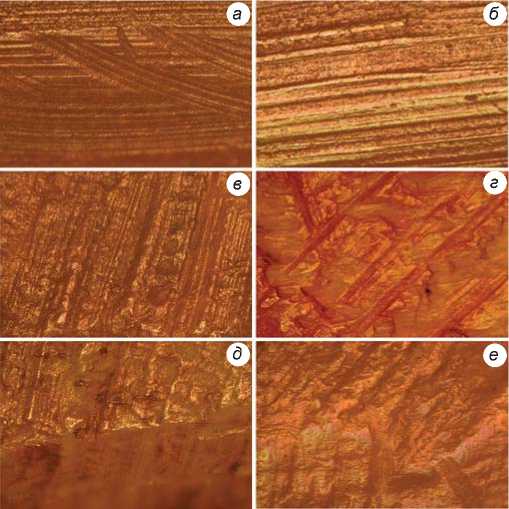

Практически на всей поверхности фрагмента фиксируются следы строгания: длинные поперечные, чаще всего параллельные или пересекающиеся под острым углом срезы поверхности бивня (рис. 1, Б, в, г; 2, а, б). Причем эти желобки имеют большую протяженность и не прерываются, что указывает на использование орудия в рукояти, возможно двуручного струга [Хлопачев, Гиря, 2010, с. 104, рис. 130–131]. Начиная от медиальной части рельеф поверхности «ступенчатый», его перекрывают следы строгания. В проксимальной части фиксируются серии поперечных диагонально ориентированных, линейных параллельных следов, сконцентрированных на нескольких гранях, которые формируют округлую форму предмета (см. рис. 1, Б, д). Такое сочетание свидетельствует об отеске небольших продольных участков и последующей абразивной обработке полученной формы. Поскольку около прокси- мального края отмечается ярко выраженное перекрывание этих диагональных следов строганием (см. рис. 1, Б, е), можно сделать вывод о том, что для придания формы заготовку сначала отесали, затем полученные грани уплостили с помощью абразивной обработки (см. рис. 2, в–е); финальная стадия выравнивания предполагала строгание (см. рис. 1, Б, е, ж; 2, а, б). Причем последняя операция производилась от острия и продолжалась в медиальной части. Цементный слой затронут следами строгания в основном в дистальной части ближе к острию (см. рис. 1, Б, б). Границы цементного слоя на остальных участках очень ровные и прямые.

Фрагмент 2 (медиальный) (см. рис. 1, А , 2 ). Негативы скола в дистальной части со стороны цементного слоя (не апплицируется с фрагментом 1), в проксимальной – со стороны обработанной поверхности (апплицируется с фрагментом 3).

Границы цементного слоя довольно четкие, за исключением левого края в медиальной части, поврежденного двумя сколами. Обработанная поверхность имеет характерные продольно ориентированные грани, благодаря которым заготовка имеет округлую форму. Практически все грани с неровными границами, но при этом хорошо уплощены (судя по поперечно и диагонально ориентированным коротким параллельным линейным следам) с помощью абразивной обработки. Таким образом, для придания формы заготовка была отесана, затем подвергнута абразивной обработке с целью уплощения и выравнивания поверхности. По всей длине фрагмента на каждой грани линейные следы практически всегда ориентированы в одном направлении. Изменение ориентации следов абразивной обработки (шабрение) отмечается лишь в местах,

Рис. 2. Стержневой наконечник.

а , б – следы строгания на фрагменте 1 (увеличение ×50); в , г – следы абразивной обработки (шабрения) отесанных участков на фрагменте 3 (увеличение ×100 и ×50 соответственно); д , е – следы абразивной обработки (шабрения) отесанных участков на фрагменте 2 (увеличение ×50 и ×100 соответственно). Фото Л.В. Зоткиной .

где мастер, окончив отесывать одну грань, приступал к другой; при изменении положения предмета несколько менялось направление следов (см. рис. 1, Б , и , к ). Это указывает на использование абразива достаточно большой площади, что обеспечивало контакт инструмента с обрабатываемой поверхностью почти по всей длине грани, а не отдельных ее участков.

Фрагмент 3 (проксимальный) (см. рис. 1, А , 3 ). Зафиксированы негативы сколов в проксимальной и дистальной частях. Дистальная часть апплициру-ется с фрагментом 2, хотя даже на участке, где края двух фрагментов совпадают, на стороне цементного слоя виден небольшой скол, негатив которого фиксируется ниже на этом же участке. Скол в дистальной части на стороне цементного слоя, а в проксимальной – на обработанной стороне.

Отмечаются идентичные грани отески, уплощенные шабрением. Однако ближе к проксимальному окончанию на поверхности фрагмента фиксируются более ярко выраженная ступенчатость и отдельные негативы снятий, характерные для отески [Там же, с. 119, рис. 153–155] (рис. 1, Б, з). Кроме того, правый край (со стороны цементного слоя) имеет характерную ступенчатость, обусловленную отеской; причем направления движения орудия – от острия к проксимальному окончанию. Ближе к проксимальной части на обработанной стороне отмечается крупная и глубо- кая выбоина, которая перекрывает следы обработки; ее края не уплощены и не сглажены в процессе шабрения. Появление выбоины, скорее всего, случайно, не связано с преднамеренной обработкой, хотя форма выбоины напоминает след от рубящего орудия.

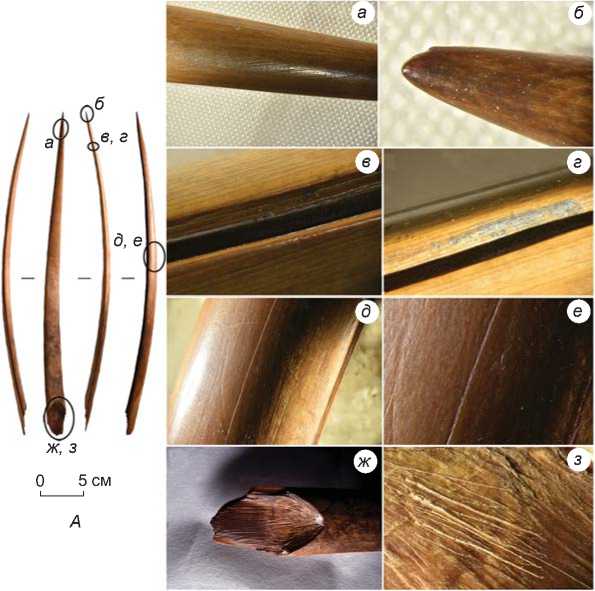

Второй предмет представляет собой пазовый наконечник хорошей сохранности длиной 56 см (рис. 3, А, 1). На нем имеются редкие незначительные све- жие царапины, которые могут быть связаны с транспортировкой. Проксимальная часть фрагментирована, определяется «язычковый» негатив скола, который чаще всего интерпретируется как слом в ходе залегания бивня в мерзлом грунте [Там же, с. 96, рис. 115]. На нем – серия довольно глубоких царапин, которые также могут быть связаны с постдепозиционными процессами (рис. 3, Б, ж, з). Яркий блеск с хаотичными

Б

Рис. 3. Пазовый наконечник.

А – общий вид артефакта в четырех проекциях; Б : а – полировка и серия продольных линейных следов у острия (увеличение ×12,5); б – сглаженный кончик острия (увеличение ×56); в, г – паз с остатками предположительно органического вещества черного цвета (увеличение ×40); д, е – заполированная поверхность в медиальной части, характерная для всего предмета, а также тонкие гравировки на внешней стороне (увеличение ×10 и ×32 соответственно); ж, з – негатив скола в проксимальной части обоймы и макрофото царапин на негативе скола (увеличение ×16). Фото Л.В. Зоткиной .

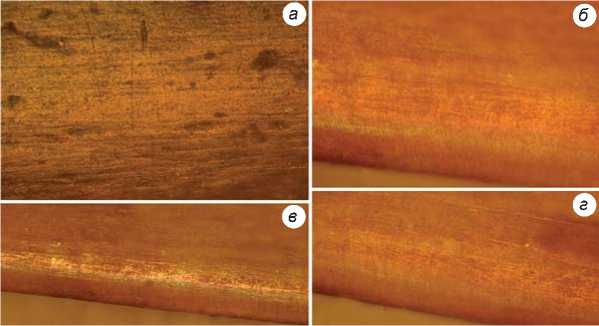

линейными следами разных размеров и направлений (рис. 4, а, б, д, е ) фиксируется практически на всей поверхности артефакта и является признаком интенсивной полировки на финальной стадии обработки. По краям пазов также отмечается интенсивный блеск, однако в настоящее время дифференцировать полировку, связанную с финальной стадией обработки артефакта и использованием, не представляется возможным. На одном из участков по краю наконечника фиксируются две зоны черного налета (см. рис. 3, Б , в, г ), возможно, в этих местах было вещество, на которое крепились микролиты, составлявшие лезвие.

На кончике острия выявлено небольшое повреждение, заполированное так же (см. рис. 3, Б , б ), как и весь предмет (см. рис. 4). Эта небольшая неровность могла появиться на острие при изготовлении или при эксплуатации.

Помимо случайных незначительных царапин, на поверхности артефакта имеются продольные гравированные линии, которые были нанесены намеренно (см. рис. 3, Б , а ). На внешней (выпуклой) поверхности предмета отмечается несколько выполненных, как правило, одним возвратным движением (прорезание) тонких линий, составляющих орнамент из пяти «стрелок» (рис. 5, Б ), которые поочередно отходят вправо и влево от центральной линии. В районе «стрелки» 4 (второй от острия) центральная линия переходит в трещину (рис. 5, Б , 4 а, 4 б ). Таким образом, самая близкая к острию «стрелка» отходит не от центральной линии, а от этой тре-

Рис. 4. Полированные участки на пазовом наконечнике.

а – на острие (увеличение ×100); б–г – по краям пазов в разных зонах обоймы с внутренней и внешней стороны паза (увеличение ×100, ×50 и ×50 соответственно). Фото Л.В. Зоткиной .

щины (рис. 5, Б , 5 а, 5 б ). «Стрелки» образованы тремя линиями (см., напр., рис. 5, 1 б ). Сначала была сделана центральная линия, «отходящая» от главной, протянувшейся вдоль всего предмета, затем – две короткие насечки, которые отводились из одной точки в противоположные стороны (продольно и поперечно оси предмета), образуя стрелку. Особенность этого орнамента связана со структурой материала. Продольные линии проводились легко и не меняли задуманной мастером траектории, т.к. она не нарушала структуру материала. Поперечные насечки иногда получались с небольшими заломами или побочными линиями, что можно объяснить большей сопротивляемостью материала, когда движение рабочей части орудия было направлено против волокон. Такой мелкий орнамент был значительно более заметен на свежей поверхности бивня, чем сегодня.

Результаты исследования

Технологическая характеристика

Получить длинную заготовку стержневого наконечника и при этом сохранить поверхность цементного слоя позволяла техника прорезания пазов [Там же, с. 120, рис. 97, 160], но в рассматриваемом регионе для этого использовалась чаще всего техника расклинивания

[Pitulko, Pavlova, Nikolskiy, 2015]. После получения длинного продольного фрагмента поверхность без цементного слоя была отесана для придания заготовке округлой в разрезе формы, однако при этом образовался ступенчатый рельеф. Чтобы несколько сгладить его, поверхность обработали абразивом (см. рис. 2, в–е ). Выполнялись шлифующие движения поперек оси заготовки, чаще всего под небольшим углом. Абразив был достаточно большой площади, что обеспечивало контакт с обрабатываемой поверхностью почти всей заготовки одновременно. Предмет постепенно поворачивали, изменяя грани, чтобы выровнить каждую из них. Последний этап обработки – строгание (см. рис. 2, а , б ): производилось предположительно двуручным стругом, позволявшим охватывать довольно протяженные участки поверхности, от острия до медиальной части. Цементный слой подвергся строганию только на острие. Судя по тому, что выравнивание шабрением и строганием отесанных участков не было завершено, предмет является незаконченной заготовкой. Вероятно, финальная стадия обработки предполагала полировку. Фрагментация наконечника могла произойти в результате криогенных деформаций вмещающих осадков; в пользу этого предположения свидетельствует поперечный слом, разделивший фрагменты 2 и 3.

Морфологические особенности пазового наконечника указывают на расклинивание бивня либо пропи-

5 cм

В

Рис. 5. Фотография пазового наконечника ( А ), прорисовка орнамента ( Б ), фотографии элементов ( В ).

1 a , б – первая снизу «стрелка», состоящая из трех линий тонкой гравировки, соединенных с центральной продольной гравированной линией, проходящей по всей внешней стороне наконечника (увеличение ×10 и ×25 соответственно);

2 a , б – вторая снизу «стрелка» (увеличение ×10 и ×25 соответственно); 3 a , б – третья снизу «стрелка» (увеличение ×10 и ×16 соответственно); 4 a , б – четвертая снизу «стрелка», соединяющаяся с центральной гравированной линией, уходящей под трещину (увеличение ×10 и ×25 соответственно); 5 a , б – пятая снизу «стрелка», уходящая под трещину (увеличение ×10 и ×32 соответственно). Фото Л.В. Зоткиной .

ливание пазов с последующим отделением продольного фрагмента от основного тела бивня. Не исключено, что предмет не выпрямляли и использовали в естественном изогнутом виде. Однако, как показывают аналоги, заготовку, скорее всего, выпрямили, предварительно вымочив и зафиксировав в пазу бревна под давлением*. Затем с помощью строгания заготовке была придана плоская форма и выровнена поверхность в целом. По бокам были пропилены два паза. Следы строгания и тем более первичного фрагментирования для получения заготовки не фиксируются, т.к. эти процессы предшествовали полировке. На завершающем этапе придания формы предмет полировали, вероятно, мягким материалом, например кожей/ шкурой с добавлением жира.

Радиоуглеродный возраст и аналоги изделий

Радиоуглеродный возраст стержневого наконечника 32 858–32 143 л.н. (GV-03658), пазового – 14 236– 14 094 л.н. (GV-03659)**, т.е. предметы относятся к периодам, соответствующим MIS 3 и 2. Длинные заготовки из бивня, как и свидетельства применения техники их получения в указанное время, широко распространены в Арктической Сибири [Pitulko, Pavlova, Nikolskiy, 2015; 2017, p. 134–135, fig. 7]. Среди находок следует назвать в первую очередь серию костяных изделий, отражающих последовательность технологических операций от первоначальной обработки сырья до финальных стадий оформления орудий, из комплекса Янских стоянок. Данная технология предполагает продольное расщепление и выпрямление бивня, обработку полученных заготовок и создание прямоугольных в сечении стержней. Использовавшиеся для получения длинных заготовок техника продольного расслоения с помощью клина и, вероятно, технология экстракции (техника паза-клина) могут рассматриваться как основные способы продольного раскалывания целых бивней. Эти способы позволяли получать длинные заготовки для изготовления типологически близких к янским и берелехским изделиям стержней для копий и дротиков [Верещагин, 1977; Pitulko, Pavlova, Nikolskiy, 2015]. Свидетельства применения техники продольного расщепления для получения заготовок фиксируются на памятниках рубежа плейстоцена – го- лоцена, таких как Урез-22, Озеро Никита, Илин-Сыа-лах [Pitulko, Basilyan, Pavlova, 2014]. Аналоги пазового наконечника имеются среди находок со стоянки Жохо-во [Питулько, 1998], близких к рассматриваемым артефактам по радиоуглеродному возрасту, хотя ресурс бивня на этом памятнике использовался минимально в силу сокращения биома мамонтовой степи на рубеже плейстоцена и голоцена [Питулько, Каспаров, Павлова, 2018]. Следует отметить, что орнамент в виде серии «стрелок», представленный на изучаемом пазовом наконечнике, на других находках из рассматриваемого региона пока не обнаружен.

Об интенсивном использовании бивневого ресурса в арктической зоне Северо-Восточной Азии свидетельствуют не только материалы археологических памятников, но и единичные знаковые находки. Необходимо указать нуклеусы из бивня с о-ва Новая Сибирь, расщепленный бивень, обнаруженный близ пос. Зырянка на р. Колыма [Pitulko, Pavlova, Nikolskiy, 2015], расщепленные бивни, а также фрагментированные человеком кости мамонта, бизона, лошади на местонахождении Ирелях-Сиене [Чепрасов и др., 2015]. Таким образом, можно говорить о существовании на территории Северо-Восточной Азии в период позднего плейстоцена и раннего голоцена обширной зоны обитания древних популяций со сходными по технико-типологическим характеристикам костяными индустриями и сырьевыми предпочтениями.

Заключение

На многих стоянках верхнего палеолита Северной Евразии встречаются костяные предметы охотничьего инвентаря, которые позволяют предполагать появление эффективной технологии изготовления орудий из бивня и ее адаптацию к различным климатическим колебаниям. Для расселявшихся в мамонтовой степи древних охотников мамонт являлся одним из основных жизненно важных ресурсов, эффективное использование которого подтверждается находками – костями животных с застрявшими в них фрагментами оружия из бивня мамонта [Pitulko, Nikolskiy, Basilyan et al., 2013], а также фрагментами каменных наконечников, представленными в остеологических коллекциях [Nikolskiy, Pitulko, 2013]. Очень часто археологические памятники верхнего палеолита приурочены к скоплениям остатков фауны. Свидетельства охотничьей деятельности древнего человека, представленные на таких местонахождениях, как Сопочная Карга [Питулько, 2016] и Луговское [Зенин и др., 2006], говорят об эффективной разработке тактики охоты, основанной на использовании метательного оружия, необходимого для успешной эксплуатации фауны открытых ландшафтов бывшей голарктической тундро- степной зоны. В некоторых археологических комплексах – Мальта [Sitlivy, Medvedev, Lipnina, 1997], Афонтова Гора [Астахов, 1999], Сунгирь [Бадер, 1998; Солдатова, 2014] – не отмечена высокая концентрация палеонтологического материала, хотя на стоянках обнаружены останки представителей мамонтовой фауны и изготовленные из них охотничьи орудия, украшения и символические предметы. Эти находки указывают на широкое распространение технологий обработки бивня, а также рога и кости других представителей фауны мамонтового комплекса. Фактически взаимодействие между людьми и мамонтами является фундаментальной характеристикой большей части верхнего палеолита в Северной Евразии. Поэтому изучение характера первоначального расселения и последовательности развития человеческих палеопопуляций в менявшихся палеоэкологических условиях Северной Азии в позднем плейстоцене и использования палеолитическими охотниками мамонтовой мегафауны в качестве ресурсной базы делает феномен освоения данного региона почти глобальным примером адаптации человека к экстремальным условиям.

Исследование выполнено выполнено по Госзаданию FWZG-2022-0003 «Северная Азия в каменном веке: культурная динамика и экологический контекст».

Список литературы Наконечники из бивня мамонта эпохи каменного века арктической зоны Северо-Восточной Азии

- Астахов С.Н. Палеолит Енисея. Палеолитические стоянки Афонтовой Горы в г. Красноярске. – СПб.: Европ. Дом, 1999. – 207 с.

- Бадер О.Н. Сунгирь. Палеолитические погребения // Позднепалеолитическое поселение Сунгирь (погребения и окружающая среда). – М.: Науч. мир, 1998. – С. 5–164.

- Верещагин Н.К. Берелёхское «кладбище» мамонтов // Тр. ЗИН. – 1977. – Т. 72. – С. 5–50.

- Герасимов М.М. Обработка кости на палеолитической стоянке Мальта // Палеолит и неолит СССР. – М.: Изд-во АН СССР, 1941. – С. 65–85. – (МИА; № 2).

- Дьяконов В.М., Симокайтис Т.Б., Протопопов А.В., Павлов И.С., Плотников В.В., Хлахула И., Долакова Н. Новые местонахождения и объекты археологии на архипелаге Новосибирских островов // Междисциплинарные археологические исследования древних культур Енисейской Сибири и сопредельных территорий: тез. Междунар. науч. конф. (Красноярск, 20–22 октября 2020 г.). – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2020. – С. 24–25.

- Зенин В.Н., Лещинский С.В., Золотарёв К.В., Грутес П.М., Надо М.-Х. Геоархеология и особенности материальной культуры палеолитического местонахождения Луговское // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2006. – № 1. – С. 41–53.

- Кандыба А.В., Григорьев С.Е., Тихонов А.Н., Никольский П.А., Обадэ Т.Ф., Чепрасов М.Ю., Макаров В.С., Новгородов Г.П. Полевые исследования на острове Большой Ляховский (Российская Восточная Арктика) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. – Т. XXI. – С. 82–85.

- Кандыба А.В., Дьяконов В.М., Павлов И.С., Зоткина Л.В., Протопопов А.В., Симокайтис Т.Б. Полевые исследования на территории Булунского района (Республика Саха (Якутия)) в 2020 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020. – Т. XXVI. – С. 107–112.

- Кандыба А.В., Зоткина Л.В., Павлов И.С., Дьяконов В.М., Пархомчук В.В., Петрожицкий А.В., Кулешов Д.А., Павлова Н.И., Протопопов А.В. Комплексное изучение палеолитических объектов Арктической зоны (местонахождение Муостах, Булунский район, Республика Саха (Якутия)) // Северо-Вост. гуманитар. вестн. – 2022. – № 2 (39). – С. 24–34.

- Кандыба А.В., Федоров С.Е., Дмитриев А.И., Протодьяконов К.И. Местонахождение Сыалах – новый археологический объект позднего неоплейстоцена Сибирской Арктики // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. – Т. XXI. – С. 90–93.

- Павлов И.С., Судзуки Н. Табаюряхский мамонт (Mammuthus primigenius Blum., 1799) с острова Котельный, Новосибирский архипелаг // Природные ресурсы Арктики и Субарктики. – 2020. – Т. 25, № 2. – С. 56–66.

- Питулько В.В. Жоховская стоянка. – СПб.: Дмитрий Буланин, 1998. – 186 с.

- Питулько В.В. Свидетельства раннего расселения человека в арктической области Евразии: новые находки и перспективы исследований // Археология Арктики. – Калининград, 2016. – Вып. 3. – С. 91–116.

- Питулько В.В., Каспаров А.К., Павлова Е.Ю. Система жизнеобеспечения и годовой хозяйственный цикл древнейших охотников высокоширотной Арктики (раннеголоценовая Жоховская стоянка, Новосибирские острова) // Археология Арктики. – Омск, 2018. – Вып. 5. – С. 39–62.

- Питулько В.В., Павлова Е.Ю. Расселение человека в Арктике в позднем неоплейстоцене – первой половине голоцена: основные события и процессы // Археология Арктики. – Омск, 2019. – Вып. VI. – С. 22–50.

- Питулько В.В., Павлова Е.Ю., Никольский П.А., Иванова В.В., Басилян А.Е., Анисимов М.А., Ремизов С.О. Расселение человека в Сибирской Арктике в позднем неоплейстоцене и голоцене: новые материалы к археологической карте // IV Сев. археол. конгресс: докл. Ханты-Мансийск. 19–23 октября 2015 г. – Екатеринбург: Изд-во Ин-та истории и археологии УрО РАН, 2015. – С. 152–176.

- Питулько В.В., Павлова Е.Ю., Никольский П.А., Иванова В.В. Символическая деятельность верхнепалеолитического населения Арктической Сибири (бусы и подвески Янской стоянки) // Историко-культурное наследие и духовные ценности России. – М.: РОССПЭН, 2012. –C. 35–51.

- Семенов С.А. Первобытная техника (опыт изучения древнейших орудий и изделий по следам работы). – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1957. – 240 с. – (МИА; № 54).

- Солдатова Т.Е. Обработка бивня на палеолитической стоянке Сунгирь // Каменный век: от Атлантики до Пацифики. – СПб.: Изд-во МАЭ РАН: ИИМК РАН, 2014. – С. 159–170. – (Замятнинский сборник; вып. 3).

- Филиппов А.К. Технология изготовления костяных наконечников в верхнем палеолите // СА. – 1978. – № 2. – С. 23–31.

- Хлопачев Г.А. Бивневые индустрии верхнего палеолита Восточной Европы. – СПб.: Наука, 2006. – 262 с.

- Хлопачев Г.А., Гиря Е.Ю. Секреты древних косторезов Восточной Европы и Сибири: приемы обработки бивня мамонта и рога северного оленя в каменном веке (по археологическим и экспериментальным данным). – СПб.: Наука, 2010. – 144 с.

- Чепрасов М.Ю., Обадэ Т.Ф., Григорьев С.Е., Новгородов Г.П., Марарескул В.А. Новые местонахождения мамонтовой фауны и палеолитические стоянки в бассейне среднего течения р. Колыма // Вестн. СВФУ им. М.К. Аммосова. – 2015. – № 6 (50). – С. 53–68.

- Albrecht G. Testing of materials as used for bone points in the Upper Paleolithic // Méthodologie appliquée à l’industrie de l’os préhistorique. – P.: CNRS, 1977. – P. 122–199.

- Augustin F.J., Matzke A.T., Csiki-Sava Z., Pfretzschner H.-U. Bioerosion on vertebrate remains from the Upper Cretaceous of the Haţeg Basin, Romania and its taphonomic implications // Palaeogeography, Palaeoclimatology Palaeoecology. – 2019. – Vol. 534 (109318).

- Basilyan A.E., Anisimov M.A., Nikolskiy P.A., Pitulko V.V. Woolly mammoth mass accumulation next to the Palaeolithic Yana RHS site, Arctic Siberia: its geology, age, and relation to past human activity // J. of Archaeol. Sci. – 2011. – Vol. 38. – P. 2461–2474.

- Grigoriev S., Stepanov A., Kandyba A., Obada Th., Rodionov G., Vasilev S., Van der Plicht J., Protodiakonov K., Cheprasov M., Novgorodov G., Grigorieva L., Dyakonov A., Savvinov G. New fi ndings of Stone Age bone tips in the Arctic zone of Yakutia // VII Intern. Conf. of Mammoths and Their Relatives, Taiwan, September 17–23. – Taichung: National Museum of Natural Sciences, 2017. – P. 1–2.

- Haynes G. Taphonomy of the Inglewood mammoth (Mammuthus columbi) (Maryland, USA): Green-bone fracturing of fossil bones // Quat. Intern. – 2017. – Vol. 445. – P. 171–183.

- Keeley L.H. Experimental Determination of Stone Tool Uses: a Microwear Analysis. – Chicago; L.: Univ. of Chicago Press, 1980. – 212 p.

- Maigrot Y. Etude technologique et fonctionnelle de l’outillage en matières dures animales: La station 4 de Chalain (Néolithique fi nal, Jura, France): Thèse de Doctorat. – P.: Univ. de Paris 1, Laboratoire de Chrono-écologie, 2003. – 284 p.

- Mazza P.P.A., Stefaniak K., Capalbo C., Cyrek K., Czyzewski Ł., Kotowski A., Orłowska J., Marciszak A., Ratajczak-Skrzatek U., Savorelli A., Sudoł-Procyk M. Taphonomic analysis of the MIS 4–3 (Late Pleistocene) faunal assemblage of Bi´snik Cave, Southern Poland: Signs of a human-generated depot of naturally shed cervid antlers? // Quat. Intern. – 2014. – Vol. 326–327. – P. 20–63.

- Nikolskiy P.A., Pitulko V.V. Evidence from the Yana Palaeolithic site, Arctic Siberia, yields clues to the riddle of mammoth hunting // J. of Archaeol. Sci. – 2013. – Vol. 40. – P. 4189–4197.

- Otte M. Observation sur le débitage et le faconnage de l’ivoire dans l’Aurignacien en Belgique // Actes du premier colloque international sur l’industrie de l’os dans la Prehistoire. – Aix-en-Provence: Abbaye de Sénanque, 1974. – P. 93–96.

- Pitulko V.V., Basilyan A.E., Pavlova E.Y. The Berelekh Mammoth Graveyard: New Chronological and Stratigraphical Data from the 2009 Field Season // Geoarchaeol. – 2014. – Vol. 29. – P. 277–299. Pitulko V.V., Nikolskiy P.A., Girya E.Y., Basilyan A.E., Tumskoy V.E., Koulakov S.A., Astakhov S.N., Pavlova E.Y., Anisimov M.A. The Yana RHS Site: Humans in the Arctic Before the Last Glacial Maximum // Sci. – 2004. – Vol. 303. – P. 52–56.

- Pitulko V.V., Nikolskiy P.A., Basilyan A.Y., Pavlova E.Y. Human Habitation in the Arctic Western Beringia Prior the LGM // Paleoamerican Odyssey. – College Station: Texas A&M Univ. Press, 2013. – P. 13–44.

- Pitulko V.V., Pavlova E.Y., Basilyan A.E. Mammoth Graveyards of the Northern Yana-Indighirka Lowland, Arctic Siberia // Abstract Book of the VIth International Conference on Mammoths and Their Relatives. – Thessaloniki: S.A.S.G, 2014. – Special Vol. 102. – P. 155.

- Pitulko V.V., Pavlova E.Y., Nikolskiy P.A. Mammoth Ivory Technologies in the Upper Palaeolithic Arctic Siberia: a Case Study based on the materials from Yana RHS site // World Archaeol. – 2015. – Vol. 47. – P. 333–389.

- Pitulko V.V., Pavlova E.Y., Nikolskiy P.A. Revising the archaeological record of the Upper Pleistocene Arctic Siberia: Human dispersal and adaptations in MIS 3 and 2 // Quat. Sci. Rev. – 2017. – Vol. 165. – P. 127–148.

- Poplin F. Débitage et débitage dans le travail de l’ivoire sur des examples du début du Paléolithique supérieur // Le Travail et l’Usage de l’ivoire au Paleolithique Supereiur. Actes de la Table Ronde. – Ravello: Centro Universitario Europeo per I Bene Culturali, 1995. – P. 17–27.

- Sitlivy V.I., Medvedev G.I., Lipnina E.A. Les civilisations préhistoriques d’Asie Centrale. 1. Le Paléolithique de la rive occidentale du lac Baikal. – Bruxelles: Musées Royaux d’Art et d’Histoire, 1997. – 82 p.

- Tartar E., White R. The Manufacture of Aurignacian Split- Based Points: An Experimental Challenge // J. of Archaeol. Sci. – 2013. – Vol. 40. – P. 2723–2745.

- Thun Hohenstein U., Gargani E., Bertolini M. Usewear analysis of bone and antler tools from Farneto (Bologna, Italy) and Sa Osa (Oristano, Italy) archaeological sites // J. of Archaeol. Sci.: Rep. – 2020. – Vol. 32 (102386).

- Villa P., d’Errico F. Bone and ivory points in the Lower and Middle Paleolithic of Europe // J. of Hum. Evol. – 2001. – Vol. 41. – P. 69–112.

- White R. Technological and Social Dimensions of ‘Aurignacian Age’ Body Ornaments across Europe // Before Lascaux: The Complex Record of the Early Upper Paleolithic. – Boca Raton, FL: Chemical Rubber Comp. Press, 1993. – P. 277–300.

- White R. Substantial Acts: From Materials to Meaning in Upper Paleolithic Representation // Beyond Art: Pleistocene Image and Symbol. – San Francisco: California Academy of Sci., 1997. – P. 93–121.