Наконечники копий кыргызов Тянь-Шаня из музейных собраний "Манас-ордо" и "Раритет" в Кыргызстане

Автор: Худяков Юлий Сергеевич, Борисенко Алиса Юльевна, Орозбекова Жазгул

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии и Америки

Статья в выпуске: 7 т.12, 2013 года.

Бесплатный доступ

Исследуются вопросы истории древкового колющего оружия кыргызов Тянь-Шаня. Анализируются данные о кыргызских копьях в трудах российских и кыргызских исследователей второй половины XIX – XX в. Изучаются сведения о различных видах оружия, содержащиеся в кыргызских историко-этнографических источниках и эпических сказаниях. Рассматриваются находки железных наконечников копий из государственных и частных музейных собраний Бишкека и Таласской области. В ходе изучения оружейных коллекций в музеях Кыргызстана авторами статьи были выявлены наконечники копий, относящиеся по характерным признакам к культуре кыргызов Тянь-Шаня. В результате проведения формально-типологического анализа изучаемые предметы были отнесены к широко распространенному типу копий, в составе которого выделено два самостоятельных варианта наконечников. Прослежены основные этапы применения данного вида оружия воинами кочевых народов Центрально-Азиатского историко-культурного региона в хунносяньбийскую эпоху, периоды раннего и развитого Средневековья. Изучены сведения фольклорных источников о процессе изготовления копий кыргызскими мастерами, производителями оружия, и различные приемы применения копий кыргызскими конными воинами при атаках противника в ходе сражений.

Наконечники копий, кыргызские воины, музейные собрания, оружейные коллекции, чуйская долина, таласская долина

Короткий адрес: https://sciup.org/147218888

IDR: 147218888 | УДК: 902.01

Текст научной статьи Наконечники копий кыргызов Тянь-Шаня из музейных собраний "Манас-ордо" и "Раритет" в Кыргызстане

Важным видом оружия ближнего боя в составе комплекса вооружения кыргызских воинов в периоды позднего Средневековья и Нового времени были копья. Они имели в своем распоряжении копья с длинными деревянными древками, увенчанные втуль-чатыми железными наконечниками.

Российские исследователи, совершившие экспедиционные путешествия на Тянь-Шань в середине XIX в., отмечали воинственность «кара-кыргызов», как в то время называли предков современных кыргызов, широкое использование ими древкового колющего оружия в качестве воинской символики в ритуальной практике, в том числе в заупокойной обрядности [Валиханов, 1984. С. 330-331; Семенов, 1946. С. 182-183]. Важную информацию для изучения этого вида оружия представляют этнографически точные, информативные рисунки, передающие внешний облик кыргызов, особенности их повседневной жизни, культуры и быта, сделанные участником экспедиции П. П. Семенова-Тян-Шанского, художником П. М. Кошаро-вым. На одном из его рисунков воспроизведены кыргызские всадники с пиками в ру- ках, у которых изображены остроугольные вытянутые наконечники и бунчуки [История Киргизской ССР..., 1984. С. 563].

Совершивший в 1860-х гг. несколько экспедиций в Чуйскую долину и окрестности оз. Иссык-Куль В. В. Радлов отметил на страницах своего дневника «воинственный характер» кыргызов Тянь-Шаня. Одним из проявлений этого характера было широкое использование копья в качестве воинского символа. Согласно его утверждению, почти у каждой кыргызской юрты установлено копье, чего он не наблюдал, посещая кочевья казахов. Подобная воинственность «ка-ра-кыргызов» была обусловлена тем, что они расселялись и перекочевывали целыми родами. Такой способ кочевания давал возможность «черным кыргызами в течение нескольких часов привести армию в полную боевую готовность» [ 1989. С. 348 ] .

В XX в. основным источником для изучения военного дела кыргызов Тянь-Шаня стали служить стихотворные описания этого вида оружия и особенности его использования в ходе боев, содержащиеся в кыргызском героическом эпосе «Манас». Одним из первых обратил внимание на описание разных видов оружия в эпосе этнограф С. М Абрамзон, который пришел к заключению, что основу кыргызского войска составляла легкая конница, однако с распространением защитных доспехов выделились и отряды пехоты [1944. С. 170-171]. В дальнейшем исследователь отмечал изображения оружия на фресковой живописи на кыргызских мазарах [1990. С. 349]. Исследователи кыргызского эпоса обращали внимание на содержащиеся в некоторых эпических сюжетах описания процесса изготовления кыргызскими мастерами древ-кового колющего оружия и использования их древков для крепления знамен [Мусаев, 1979. С. 159; Молдобаев, 1983. С. 82]. Ряд кыргызских и российских ученых упоминали в своих исследованиях о поединках эпических героев с использованием копий и пик [Садыков, 1982. С. 51; Липец, 1984. С. 66]. К эпическим сведениям и историкоэтнографическим материалам обращались исследователи для характеристики разных видов оружия кыргызских воинов, в том числе копий. По мнению Б. Солтоноева, кыргызские воины – «батыры» воевали только верхом на лошадях, при этом умело использовали копья [1996. С. 402-404]. Б. А. Дуйшеев и В. М. Плоских, опираясь, в том числе, на сведения кыргызского героического эпоса, высказали мнение, что в XVIII–XIX вв. на вооружении у кыргызских воинов были копья и пики. Наиболее «широко распространенным видом оружия северных киргизов были длинные копья, украшенные кистью из конских волос» [История Киргизской ССР..., 1984. С. 611]. Тюркологом Р. А. Бейбутовой была проанализирована кыргызская оружейная терминология, содержащаяся в эпосе «Манас», включающая названия копий и пик, наконечников этого оружия и бунчуков [1995. С. 130].

В настоящее время эти данные могут быть дополнены характеристикой предметов кыргызского древкового колющего оружия, изученного авторами настоящей статьи в музейных собраниях Кыргызстана. Эти работы были проведены в ходе поездки по музеям Республики Кыргызстан с целью сбора материалов по названному выше проекту.

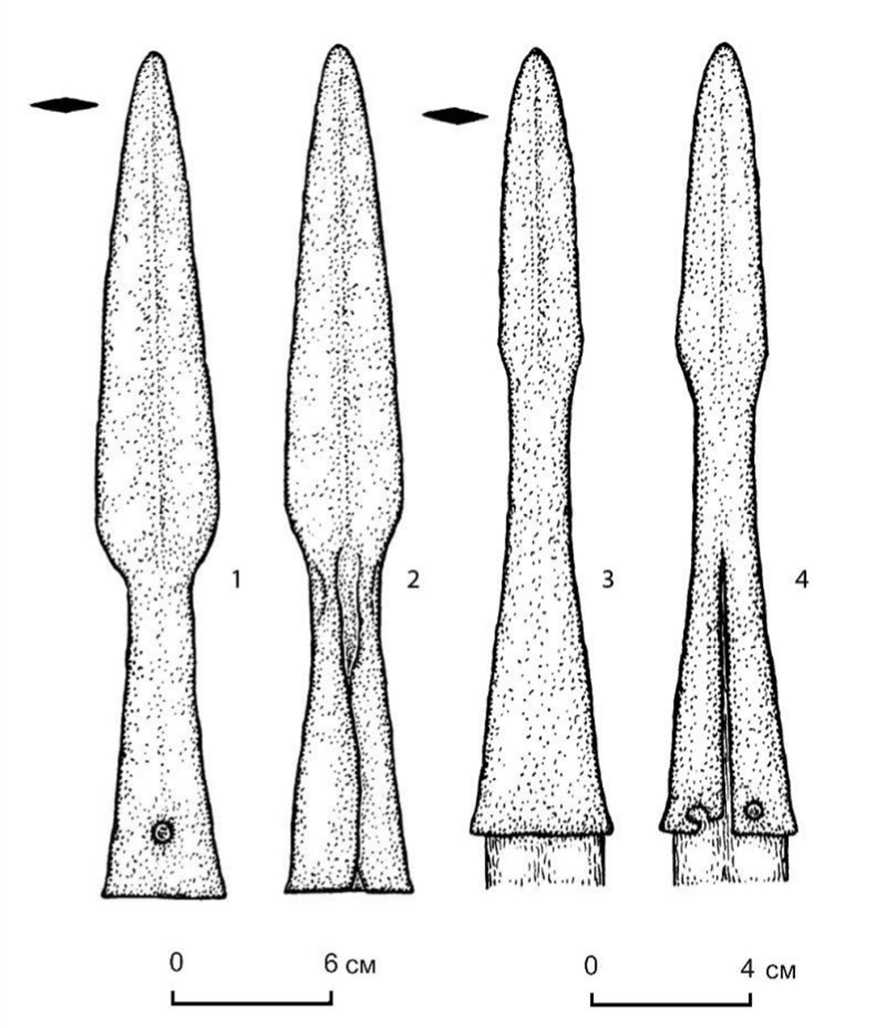

В составе оружейной коллекции музейного комплекса «Манас-Ордо», находящегося в с. Таш-Арык в Таласской области, был исследован хранящийся в этом собрании массивный кованый втульчатый железный наконечники копья 1. По сведениям, полученным от сотрудников музейного комплекса, эта находка происходит с территории Таласской долины Кыргызстана. Ее точное местонахождение не известно. Сечение пера этого наконечника ромбическое, уплощенное. В плане перо имеет удлиненно-ромбические очертания. У него остроугольное острие, удлиненно-ромбическая форма и покатые плечики. Втулка укороченная, коническая, свернутая в трубку, расширенную к нижнему краю, с вертикальным швом по всей длине. Край шва втулки, завернутый с левой стороны, частично перекрывает край, завернутый с правой стороны. При подходе к основанию пера втулка разомкнута, края оставлены не раскованными. На противоположной стороне от шва в нижней части втулки имеется округлое сквозное отверстие, которое пред-

Наконечники копий из музеев Кыргызстана: 1 , 2 – музей «Манас-Ордо»; 3 , 4 – музей «Раритет»

назначено для ее крепления к древку копья. Общая длина наконечника копья – 33 см, длина пера – 21, ширина пера – 4,5, длина втулки – 12,5 см. Характер оформления втулки, в том числе несомкнутый шов на подходе к основанию пера, может быть свидетельством кустарного производства этого наконечника копья.

В коллекции кыргызского оружия, относящегося к этнографическому времени, хра- нящейся в частном музее «Раритет» в Бишкеке, был исследован железный наконечник копья с реконструированным деревянным древком 2. По сведениям, полученным от сотрудников этого музея, данная находка происходит с территории Чуйской долины.

Ее точное местонахождение не установлено. Наконечник копья имеет уплощенно-ромбическое в сечении перо. В плане перо удлиненно-ромбических очертаний. У наконечника остроугольное острие, удлиненноромбическое перо, покатые плечики и удлиненная шейка. Втулка коническая, расширенная к слегка отогнутому нижнему краю. По одной из сторон втулки проходит вертикальный несомкнутый шов. В нижней части втулки, с обеих сторон от вертикального шва имеется два округлых сквозных отверстия для ее крепления к древку копья. Часть нижнего края с левой стороны втулки, включая отверстие, обломана. Общая длина наконечника копья – 20 см, длина пера – 10, ширина пера – 2,5, длина втулки – 10 см. Несколько необычной особенностью данного копья является оформление крепления втулки к древку с помощью двух отверстий, расположенных с обеих сторон шва.

Несмотря на некоторые отличия в размерах и оформлении втулки, по сечению пера оба наконечника можно отнести к одной группе.

Группа I – наконечники с ромбическим в сечении пером. По форме пера они должны относиться к одному типу. Тип 1 – наконечник с удлиненно-ромбическим пером. По деталям оформления несущей части наконечника – втулки они делятся на два отдельных варианта копий. Вариант 1 – наконечники с укороченной, конической, частично разомкнутой втулкой и завернутым швом и одним отверстием для крепления к древку. Представлен одним экземпляром из Таласской долины (см. рисунок, 1 , 2 ). Вариант 2 – наконечник с удлиненной шейкой, конической втулкой, несомкнутым швом и двумя отверстиями для крепления к древку. Представлен одним экземпляром из Чуйской долины (см. рисунок, 3 , 4 ).

По характерным признакам пера эти наконечники можно отнести к древковому колющему оружию универсального функционального назначения. Они могли применяться для поражения незащищенного металлическим доспехом противника и для пробивания металлического защитного покрытия. Хронологический диапазон применения подобных копий в культурах средневековых номадов Центрально-Азиатского историко-культурного региона достаточно велик. Близкие по оформлению пера железные наконечники копий с конической втул- кой, часть которых имела несомкнутый шов и отверстие для крепления к древку, употреблялись конными воинами народов Южной Сибири в хунно-сяньбийское время [Худяков, 1986. С. 81; 2005. С. 26; Бобров, Худяков, 2005. С. 111–113; Худяков, Юй Су-Хуа, 2000. С. 41]. Подобные наконечни-ки копий широко использовались тяжеловооруженными всадниками для ведения таранных атак в раннем Средневековье. Такие копья были на вооружении у панцирных кавалеристов в войсках древних тюрок Первого Тюркского каганата и Второго Восточного Тюркского каганата [Худяков, 1986. С. 156-157; Горбунов, 2006. С. 47]. В этой связи весьма примечательно, что в оружейном комплексе западных тюрок и тюргешей, обитавших в эпоху раннего Средневековья на Тянь-Шане и в Семиречье, включая современную территорию Кыргызстана, были представлены другие типы копий, с округлым и линзовидным сечением и удлиненнотреугольной формой пера [Худяков, Табал-диев, 2009. С. 118]. В то же время в составе оружия ближнего боя енисейских кыргызов в период существования их государства в Минусинской котловине и в последующую эпоху «Кыргызского каганата», когда кыр-гызами была завоевана вся Центральная Азия, на вооружении у кыргызских тяжеловооруженных конных воинов были копья с ромбическим в сечении пером удлиненноромбической формы с удлиненной или короткой шейкой и конической втулкой, часть которых имела несомкнутый шов. Подобные наконечники продолжали применяться кыргызскими панцирными всадниками и в последующем – в развитом Средневековье, когда единое кыргызское государство распалось на несколько княжеств, расположенных на территории Саяно-Алтая, и кыргы-зов, оставшихся на Тянь-Шане [Худяков, 1980. С. 52, 56-58]. После подчинения кыргызских княжеств монголами и включения территории Саяно-Алтая в состав Монгольской империи в XIII в. кыргызские тяжеловооруженные воины стали использовать в ближних боях копья с четырехгранными в сечении наконечниками удлиненно-ромбической и удлиненно-треугольной форм, ориентированными на пробивание панцирной брони [Худяков, 1997. С. 18]. На рубеже раннего и развитого Средневековья в Цен- трально-Азиатском регионе доминировали монгольские номады, создавшие свои империи. Среди предметов вооружения, обнаруженных в памятниках культуры киданей в Монголии, представлены бронебойные железные наконечники копий трехгранно-трехлопастного сечения. Копья монгольских воинов отличаются значительным разнообразием форм. Среди них преобладают разнотипные наконечники с плоским сечением пера. Однако в составе монгольского древ-кового колющего оружия представлены наконечники копий с ромбическим в сечении пером удлиненно-ромбической формы с короткой конической втулкой и сомкнутым швом по всей ее длине. Подобные копья получили распространение в эпоху существования Монгольской империи у кочевых племен Алтая [Худяков, 1997. С. 71]. В позднем Средневековье наконечники копий с массивным, ромбическим в сечении, удлиненноромбическим пером были на вооружении у халха-монгольских, джунгарских и тувинских воинов в Центральной Азии, сибирских татар на территории Западной Сибири [Молодин и др., 1990. С. 73-74; Бобров, Худяков, 2008. С. 300, 302]. Исследованные в музейных собраниях Кыргызстана железные наконечники копий находят аналогии среди предметов древкового колющего оружия тюркских и монгольских народов Центрально-Азиатского региона, относящихся к развитому и позднему Средневековью.

Судя по сведениям, содержащимся в кыргызском героическом эпосе «Манас», копья были основным оружием ближнего боя и таранных атак кыргызских батыров. В эпических сказаниях кыргызские воины названы теми, кто «может сражаться копьем», т. е. копьеносцами [ Манас..., 1988. С. 338 ] . Приведено подробное описание кыргызского богатырского копья, у которого был восьмигранный железный наконечник с острием, как волчий язык, и золотое кольцо, надетое поверх втулки [ Там же. С. 494 ] . Такое описание больше соответствует бронебойному наконечнику пики. В одном из изданий эпоса, наряду с копьями, оружием кыргызских батыров названы пики [ Манас..., 1994. С. 316, 349-350 ] . Описан процесс изготовления мастером-оружейником «крашенного копья», который оплел древко камышом, пропитал клеем и обмотал сухожилиями [ Там же. С. 354 ] .

Знаменитая «гладкая пика», которая была в распоряжении главного эпического героя Манаса, имела персональное название «Сырнайза». Эпос сохранил имя мастера, изготовившего ее, – Саламат. Вероятно, у кыргызов были особые мастера по изготовлению копий и древков к ним. В эпосе такой мастер назван «копейщик, знавший дело свое» [ Там же ] . В исследовании С. Мусаева отмечено, что древко пики было изготовлено из ели. Оно было покрыто сухожилиями, проклеено, «раскрашено в двенадцить цветов» и покрыто бронзой. Согласно приведенному описанию, древко не было круглым в сечении, а имело «восемнадцать ребер» [ 1979. С. 159 ] . На древки копий и пик крепились знамена, которые были белого цвета и назывались по-разному: «туу» или «ак-асаба» [ Молдобаев, 1983. С. 82 ] . По данным Р. А. Бейбутовой, традиционный кыргызский термин для обозначения копья – «Сунгу», был со временем вытеснен иранским по происхождению названием – «Най-за» [ 1995. С. 130 ] .

В эпических сказаниях достаточно подробно описаны приемы применения копий кыргызскими батырами и их противниками в ходе боев и поединков «один на один». Подробно описан поединок между предводителем кыргызского войска Манасом и калмыцкой амазонкой «удалой Сайкал». «В небо устремив копье с флажком», выехала Сайкал из строя своих соплеменников, вызывая на поединок желающего сразиться с ней кыргызского воина. Однако никто из них не вышел, не желая сражаться с женщиной. Пришлось принять вызов самому предводителю кыргызов, Манасу. Он сел на своего боевого коня и «гладкое копье в руки взял». Навстречу устремилась Сайкал, взяв в руки «копье с желто-серым флажком». Манас нацелил свое копье в правое плечо девушки, но та отбила его в сторону и направила свое в противника. Копье ударилось в грудь Манасу. В результате этого столкновения кони противников едва устояли на ногах. Первый удар не сразил Манаса. В следующем столкновении Сайкал снова наставила на противника свое копье, попала ему в предплечье и пронзила правую подмышку, пробив защитный доспех. В продолжение боя противники стали наносить удары друг другу секирами и защищались щитами [Манас..., 1988. С. 362-366]. В следующем столкновении они снова атаковали друг друга копьями. Манас ударил Сайкал копьем в грудь, а ее копье вонзилось ему в ключицу. После этого Сайкал направилась к своим и не решилась продолжить поединок [Там же. С. 368-369]. Судя по этому описанию, в ходе поединка противники при сближении атаковали друг друга копьями, а в случае продолжения ближнего боя вступали в рукопашную схватку, нанося по врагу удары боевыми топорами на длинных рукоятях и отражая вражеские удары своими щитами. В конкретных случаях поединок мог закончиться победой одного и гибелью другого противника уже на стадии использования древкового колющего оружия. Во время поединка Алмамбета с Мурадылом, Алмамбет отбил пику противника, после чего «пикой своей Мурадыла пронзил» [Манас..., 1994. С. 328].

Помимо своего основного боевого применения, копья у кыргызов несли определенную символическую нагрузку. Они являлись символом кыргызского мужчины – воина [ Шишло, 1975. С. 249 ] . При его жизни копье было установлено рядом с юртой, вероятно, означая, что мужчина находится дома [ Радлов, 1989. С. 348 ] . После смерти воина его копье использовалось в ходе поминальных церемоний и устанавливалось на могиле умершего, либо его изображали с копьем в руках на одной из стен надмогильного сооружения – мазара. После смерти мужчины проводился особый обряд «преломления найзы» - древка копья [ Худяков, Орозбекова, 2012. С. 303 ] . В редких случаях копье могли поместить в могилу умершему воину, хотя это и противоречило канонам мусульманской заупокойной обрядности. Вероятно, подобные обряды восходят к кыргызским воинским традициям Средних веков и Нового времени.

SPEARHADS THE KYRGYZ TIEN SHAN FROM THE MUSEUM COLLECTION «MANAS-ORDO» AND «RARITY» IN KYRGYZSTAN

Список литературы Наконечники копий кыргызов Тянь-Шаня из музейных собраний "Манас-ордо" и "Раритет" в Кыргызстане

- Абрамзон С. М. Черты военной организации и техники у киргизов (по историко-этнографическим данным и материалам эпоса «Манас») // Тр. Ин-та языка, литературы и истории Киргизского филиала АН СССР. Фрунзе, 1944. Вып. 1. С. 167-180.

- Абрамзон С. М. Кыргызы и их этногенетические и историко-культурные связи. Фрунзе: Изд-во «Кыргызстан», 1990. 480 с.

- Бейбутова Р. А. К истории названий оружия киргизского воина в эпосе «Манас» // Военное дело и средневековая археология Центральной Азии. Кемерово, 1995. С. 125-137.

- Бобров Л. А., Худяков Ю. С. Военное дело сяньбийских государств северного Китая IV-VI вв. н. э. // Военное дело номадов Центральной Азии в сяньбийскую эпоху. Новосибирск, 2005. С. 80-199.

- Бобров Л. А., Худяков Ю. С. Вооружение и тактика кочевников Центральной Азии и Южной Сибири в эпоху позднего Средневековья и раннего Нового времени (XV - первая половина XVIII в.). СПб., 2008. 776 с.

- Валиханов Ч. Ч. Дневник поездки на Иссык-Куль 1856 г. // Валиханов Ч. Ч. Собр. соч.: В 5 т. Алма-Ата: Глав. ред. Казах. сов. энциклопедии, 1984. Т. 1. С. 306-357.

- Горбунов В. В. Военное дело населения Алтая в III-XIV вв. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2006. Ч. 2: Наступательное вооружение (оружие). 232 с.

- История Киргизской ССР. С древнейших времен до середины XIX в. Фрунзе: Изд-во «Кыргызстан», 1984. Т. 1. 789 с.

- Липец Р. С. Образы батыра и его коня в тюрко-монгольском эпосе. М.: Наука, 1984. 236 с.

- Манас. Киргизский героический эпос. М.: Гл. ред. Вост. лит. изд-ва «Наука», 1988. Кн. 2. 687 с.

- Манас: Великий поход. Кыргызский эпос. 2-е изд. Бишкек: Изд-во «Шам», 1994. 404 с.

- Молдобаев И. Б. Эпос «Жаныш и Байыш» как историко-этнографический источник. Фрунзе: Илим, 1983. 169 с.

- Молодин В. И., Соболев В. И., Соловьев А. И. Бараба в эпоху позднего Средневековья. Новосибирск: Наука, 1990. 262 с.

- Мусаев С. Эпос «Манас»: Научно-популярный очерк. Фрунзе: Илим, 1979. 205 с.

- Радлов В. В. Из Сибири. Страницы дневника. М.: Наука, 1989. 749 с.

- Садыков А. Героические мотивы в эпосе «Манас». Фрунзе: Илим, 1982. 135 с.

- Семенов П. П. Путешествие в Тянь-Шань 1856-1857 годов. М.: Гос. изд-во геогр. лит., 1946. 256 с.

- Солтоноев Б. Из древней истории кыргызов // Кыргызы: источники, история, этнография. Бишкек: Шам, 1996. С. 395-404.

- Худяков Ю. С. Вооружение енисейских кыргызов VI-XII вв. Новосибирск: Наука, 1980. 176 с.

- Худяков Ю. С. Вооружение средневековых кочевников Южной Сибири и Центральной Азии. Новосибирск: Наука, 1986. 268 с.

- Худяков Ю. С. Вооружение кочевников Южной Сибири и Центральной Азии в эпоху развитого Средневековья. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1997. 160 с.

- Худяков Ю. С. Вооружение центральноазиатских номадов в II- V вв. н. э. // Военное дело номадов Центральной Азии в сяньбийскую эпоху. Новосибирск, 2005. С. 19-55.

- Худяков Ю. С., Табалдиев К. Ш. Древние тюрки на Тянь-Шане. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. 292 с.

- Худяков Ю. С., Юй Су-Хуа. Комплекс вооружения сяньби // Древности Алтая. Известия лаборатории археологии. Горно-Алтайск, 2000. № 5. С. 37-48.

- Худяков Ю. С., Орозбекова Ж. Использование оружия в оформлении надмогильных сооружений курганов Тянь-Шаня // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: Материалы Итоговой сессии ИАЭТ СО РАН. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. Т. 18. C. 301-305.

- Шишло Б. П. Среднеазиатский тул и его сибирские параллели // Домусульманские верования и обряды в Средней Азии. М.: Наука, 1975. С. 248-260.