Накопление и вынос элементов питания и тяжелых металлов растением сои на почвах юга Дальнего Востока

Автор: Бурдуковский М.Л., Голов В.И.

Статья в выпуске: 1 (146-147), 2011 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются особенности накопления и выноса калия, меди и хрома растением сои на двух типах почв в опытах с длительным применением минеральных и органических удобрений в Амурской области и в Приморском крае. Установлено, что для хрома характерно акропетальное распределение в растении сои, т.е. основное количество этого элемента накапливается в корнях, поэтому вынос его с урожаем небольшой. Для меди более свойственно базипетальное распределение, и ее больше всего накапливается в зерне и листьях, далее идут корни и солома. Вынос меди с урожаем, как правило, выше 60 %, поэтому этот элемент следует отнести к агрохимически активным, у которых вынос значительно превышает возврат. Калий занимает промежуточное положение и относится к среднеактивному.

Соя, вынос, баланс, калий, медь, хром, полевые опыты

Короткий адрес: https://sciup.org/142151000

IDR: 142151000 | УДК: 633.853.52:631.5(571.6)

Текст научной статьи Накопление и вынос элементов питания и тяжелых металлов растением сои на почвах юга Дальнего Востока

Введение. На важность изучения круговорота химических элементов в биосфере, особенно при интенсивном росте техногенной нагрузки на природные ландшафты, обращал внимание ученых В.И. Вернадский еще в начале минувшего века [1]. В первую очередь это касалось агрофитоценозов и, в частности, пахотных почв, которые в последние 100-150 лет испытывали интенсивные антропогенные нагрузки (механическая обработка, химическая и водная мелиорация, систематическое внесение удобрений и пестицидов). Поэтому в ХХI веке для почвоведения и агрохимии более приоритетными станут проблемы, связанные с экологией, экономикой и социологией. В связи с отмечаемыми в почвоведении и агрохимии тенденциями весьма актуальными становятся проблемы связанные с качеством получаемой растениеводческой продукцией и прежде всего в отношении содержания в ней необходимого и достаточного количества минеральных элементов. В последние годы Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена ростом неинфекционных (эндемических) заболеваний населения и животных, вызываемых недостаточным содержанием в пище многих химических элементов [2]. Согласно данным американских ученых, недостаток в питании микроэлементов, который стали называть «скрытым голодом», в настоящее время испытывает третья часть населения нашей планеты, т.е. около 2 млрд человек. Нарушение питания микроэлементами, чаще всего связанное с их недостатком, приводит к ослаблению здоровья, низкой работоспособности, высокой смертно- сти, понижению иммунитета и, как следствие, к опасным хроническим заболеваниям сердца, органов дыхания и пищеварения [3].

История мирового земледелия к началу ХХI века насчитывает 150 лет от начала применения в растениеводстве минеральных удобрений. До этого господствующими системами земледелия в мире считались подсечно-огневая и лесопольная в лесных районах, а также залежная и переложная – в степных. Эти системы земледелия, в которых использовалось только природное плодородие почв, просуществовали в Европе до XVI века, а в России даже до конца XIX века. Внесение органических удобрений и сидератов, практикуемое в некоторых странах (Китай, Япония, Индия и др.) не было систематическим и широко популярным в мире.

Интенсивное применение минеральных удобрений и успехи в селекции более продуктивных сортов, получившие наиболее бурное развитие в 60-70 годы минувшего столетия, в частности при выращивании риса и пшеницы, так называемая «зеленая революция», способствовали резкому повышению урожаев возделываемых культур. В связи с чем проблема голода, хоть и не была снята с повестки дня, но все же отступила на второй план. Протрезвление наступило к началу текущего столетия, когда все чаще стали появляться в печати материалы, свидетельствующие о негативном влиянии минеральных удобрений на окружающую среду (эвтрофикация водоемов, накопление нитратов в растениеводческой продукции, недостаток в них микроэлементов и др.). В течение всего этого периода (около 150 лет) с минеральными удобрениями поступали в почву только 3 элемента питания – азот, фосфор и калий, а кальций и магний привносились с известью, причем только в кислые почвы, которые периодически известковали. Поэтому со временем все чаще стал обнаруживаться дефицит тех элементов, которые не вносились с традиционными удобрениями. Так, например, в почвах южных районов Дальнего Востока в 60-е годы минувшего столетия был обнаружен резкий недостаток молибдена при возделывании сои. Достаточно сказать, что эффективность полного минерального удобрения (NPK) на урожай соевых бобов в большинстве случаев была ниже, чем от внесения одного молибдата аммония в количестве 25 г/га [4].

Позже был обнаружен недостаток серы на фоне оптимального питания азотом, а также бора, особенно при систематическом внесении извести, причем не только на сое, но и на других культурах [5].

Наиболее объективные результаты по изменению содержания микроэлементов в почвах при интенсивном применении удобрений и без их внесения можно получить в длительных опытах по изучению эффективности удобрений на урожай выращиваемых культур. Проводимые в нашей стране в этом направлении исследования свидетельствуют о том, что систематическое и длительное применение минеральных и органических удобрений, а также извести могут приводить как к недостатку микроэлементов, так и к избыточному их накоплению в почвах и, соответственно, в получаемой продукции [6; 7]. Все будет зависеть от плодородия почв, доз вносимых удобрений, длительности их применения и биологических особенностей выращиваемых культур, а точнее от их способности накапливать те или иные химические элементы в получаемой продукции. Способность к аномально высокому накоплению микроэлементов и тяжелых металлов в последние годы стали использовать для фитомелиорации (фиторемедиации) загрязненных почв как наиболее экономичный и легкодоступный прием. Есть данные, что такой способностью обладает и соя, которую с успехом использовали для очистки почвы от таких элементов как медь, кадмий и никель [8]. Учитывая тот факт, что соя среди зернобобовых культур занимает первое место в мире, изучение особенностей накопления и выноса микроэлементов и тяжелых металлов этой культурой представляется нам весьма актуальным [9]. Настоящей статьей мы продолжаем публикацию материалов по этой важной теме, начатую в 2009 г. на страницах журнала «Масличные культуры» [10].

Материалы и методы. Исследования проводили в опытах с длительным применением органических и минеральных удобрений в двух агрохимических стационарах. Первый расположен во ВНИИ сои (пос. Садовый, Тамбовского района Амурской области), второй - в Приморском НИИСХ (пос. Тимирязевский, Уссурийского района Приморского края). Стационар ВНИИ сои относится к луговым черноземовидным почвам, которые занимают 35 % пахотного фонда области. Эти почвы отличаются средним и высоким содержанием гумуса, хорошей обеспеченностью основными элемен- тами питания и микроэлементами, высокой степенью насыщенности основаниями и слабокислой реакцией среды (табл. 1). Опыт заложен в 1962 г., следовательно, длительность применения удобрений в нем составила к моменту наших исследований 46 лет.

Агрохимический стационар Приморского НИИСХ расположен на типичных для Приморья лугово-бурых оподзоленных почвах, занимающих 36 % пахотного фонда края. Для них характерно среднее плодородие, слабокислая и кислая реакция почвенной среды, низкое содержание подвижных форм питательных элементов, включая микроэлементы, за исключением меди и марганца [11]. Опыт заложен в 1941 г. и к началу наших исследований прошел 7 неполных ротаций девятипольного севооборота, т.е. длительность применения удобрений составила 68 лет.

Для определения величины выноса изучаемого элемента с гектара необходимо знать его концентрацию в каждой фракции урожая и массу этой фракции в пересчете на 1 га. Зная урожай перечисленных фракций сои и концентрацию искомых в них элементов, легко подсчитать их вынос с отчуждаемой (семена + солома) частью урожая и остающейся на поле (листья + пожнивные остатки). Напоминаем, что согласно принятой нами градации элементы, которые накапливаются в отчуждаемых с поля фракциях (зерно + солома, что принято называть хозяйственным выносом) более 60% от общего биологического выноса, отнесены к группе агрохимически активных, менее 40 % -слабоактивным и от 40 до 60 % - к среднеактивным [5]. В настоящей работе приведены величины накопления и выноса трех важных и ранее не изученных в отношении сои элементов - калия, меди и хрома, которые резко отличаются по упомянутым параметрам [10]. В опытах ВНИИ сои использовался сорт Гармония, а в ПримНИИСХе - Приморская-81.

Повторность в опытах 3-кратная. Для фракционного учета урожая перед уборкой отбирались пробные снопы (по 2 с каждой делянки, с площади 0,25 м2) со всех 3-х повторностей. Таким образом, общая повторность образцов всех фракций была шестикратной. Сходимость результатов анализа была вполне удовлетворительной. Азот, фосфор и калий в растительных пробах определяли по В.Т. Кур-каеву [11] из одной навески, микроэлементы и тяжелые металлы - атомно-абсорционным методом с использованием спектрофотометра «Квант-2А». Для учета биомассы листьев во время цветения устанавливали опадоуловители из марли по 2 на каждую делянку, из которых до полного опадения выбирали листья, а также опавшие цветки и завязи в индивидуальные емкости не реже одного раза в неделю. Корни учитывали вместе с частью стебля длиной 5 см от корневой шейки, т.е. ту фракцию, которая остается на поле после уборки комбайном. В таблицах она приведена под аббревиатурой ПЖО (пожнивные остатки).

мечательных свойств данного элемента заключается в том, что он присутствует в растительных клетках преимущественно в минеральной, а точнее в ионной форме, поэтому высокоподвижен и легко реутилизируется. В связи с этим калий может вымываться из растений в почвы при интенсивных осадках [12].

Оптимизировать круговорот калия без внесения удобрений в агроэкосистемах значительно проще, чем круговорот фосфора или

Таблица 1 – Агрохимическая характеристика почв стационарных опытов, на которых проводились исследования по круговороту микроэлементов и тяжелых металлов в посевах сои

|

Название почвы, место отбора образца |

Гумус, % |

рНсол. |

Нг* в мг-экв./ 100 г почв |

V**, % |

Подвижные формы питательных элементов |

|||

|

Р 2 О 5 , мг/100 г |

К 2 О, мг/100 г |

Cu мг/кг |

Сr мг/кг |

|||||

|

Луговая черноземовидная (Амурская обл.) |

4,1 |

5,3 |

4,4 |

87,0 |

3,4 |

17 |

7,6 |

3,0 |

|

Лугово-бурая оподзо-ленная (Приморский край) |

3,8 |

4,1 |

7,2 |

67,0 |

0,9 |

1,9 |

6,7 |

1,8 |

Примечания: *Нг – гидролитическая кислотность, мг-экв.на 100 г почвы.

**V – Степень насыщенности почв основаниями, %

азота вследствие того, что калий, как агрохимически среднеактивный и легкоподвижный элемент, больше содержится, аналогично бору и частично хрому, в нетоварной части урожая. Поэтому возвращая солому, листья и пожнивные остатки убранной культуры в почву, мы на 60-80 % компенсируем

Результаты и обсуждения. Баланс калия. Содержание валового и подвижного калия в основных почвах Приморья и Приамурья, как правило, высокое или среднее, поэтому калийные удобрения под сою малоэффективны. Исключение составляют торфянистые, легкие бурые лесные и аллювиальные почвы, составляющие около 25 % от пахотного фонда юга Дальнего Востока, которые нуждаются во внесении калийных удобрений наравне с азотными и фосфорными. Однако в последние годы в связи с возросшими ценами на минеральные удобрения и по другим причинам их применение резко упало и наряду с дефицитом азота и фосфора, по данным последних туров агрохимического обследования, на многих почвах были зарегистрированы случаи недостатка калия для выращиваемых культур [13]. Поэтому тем более важно знать его баланс в посевах сои для того, чтобы прогнозировать и своевременно принимать меры к устранению его дефицита для данной культуры.

Физиологическая роль калия в растениях довольно разнообразна и хорошо изучена. Помимо участия в фотосинтезе, где он способствует оттоку продуктов ассимиляции из листьев в генеративные органы, этот элемент, не входя в их состав, активирует работу многих ферментов, принимающих участие в метаболизме азота, фосфора, углерода и железа. Одно из при- его биологический вынос [14]. Наибольшая концентрация этого элемента, согласно нашим исследованиям, наблюдается в листьях и в зерне (2,5-3,5 %).

В соломе и в корнях его накапливается меньше (от 1 до 1,5 %). Вынос этого элемента с урожаем бывает несколько выше, чем привнос в почву остаточного, остающегося на поле с пожнивными остатками и опавшими листьями, благодаря меньшей массе последних фракций. Хозяйственный вынос калия, как правило, бывает равен или ниже 60 % от накопленного всей массой растений, поэтому мы его относим к агрохимически среднеактивному элементу. Особенно это хорошо заметно в опытах на лугово-бурых оподзоленных почвах Приморского края, где гидротермические условия в 20082009 гг. складывались для сои более благоприятно, чем в Амурской области. Возможно, на урожае отдельных фракций сказались биологические особенности сортов (табл. 2, 3).

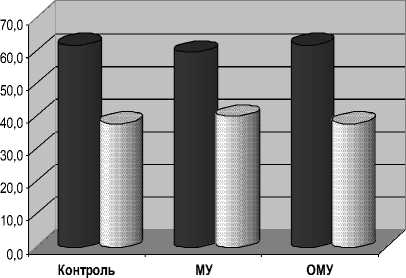

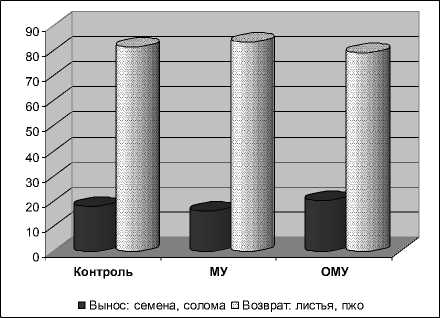

Таким образом, хозяйственный вынос калия с урожаем сои значительно меньше, чем вынос азота и фосфора (рис. 1), благодаря большей его концентрации в побочной (нетоварной) продукции. Поэтому калийные удобрения не обязательно вносить полными дозами ежегодно, а только по мере необходимости и в соответствии с результатами диагностики питания сои данным элементом.

Таблица 2 – Накопление и вынос калия (К 2 О) растением сои на лугово-черноземовидных почвах Амурской области

|

Вариант опыта |

Фракции урожая, кг/га |

Во всей биомассе, кг/га |

Вынос (семена + солома), кг/га |

Возврат (листья + корни), кг/га |

Вынос (семена + солома), % |

Возврат (листья + корни), % |

|||

|

семена |

солома |

ли стья |

ПЖО |

||||||

|

Контроль |

55,9 |

32,9 |

19,7 |

34,7 |

143,2 |

88,8 |

54,4 |

62,0 |

38,0 |

|

МУ |

51,4 |

30,0 |

18,4 |

36,3 |

136,1 |

81,4 |

54,7 |

59,8 |

40,2 |

|

ОМУ |

53,8 |

33,4 |

17,4 |

35,9 |

140,5 |

87,2 |

53,3 |

62,1 |

37,9 |

Таблица 3 – Накопление и вынос калия растением сои (К2О кг/га) на лугово-бурых оподзоленных почвах Приморского края

|

Вариант опыта |

Фракции урожая, кг/га |

Во всей биомассе, кг/га |

Вынос (семена + солома), кг/га |

Возврат (листья + корни), кг/га |

Вынос (семена + солома), % |

Возврат (листья + корни), % |

|||

|

семена |

солома |

ли стья |

ПЖО |

||||||

|

Контроль |

59,9 |

30,0 |

1,0 |

11,4 |

152,3 |

89,9 |

62,4 |

59,0 |

41,0 |

|

МУ |

53,7 |

37,3 |

62,0 |

16,0 |

169,0 |

91,0 |

78,0 |

53,8 |

46,2 |

|

ОМУ |

50,2 |

32,6 |

54,8 |

14,1 |

151,5 |

82,6 |

68,9 |

54,5 |

45,5 |

Баланс меди. Согласно нашим определениям, в верхних горизонтах дальневосточных почв валовой меди содержалось от 2,7 до 98 мг/кг. Причем подавляющее число образцов (95 %) содержали этого элемента более 20 мг/кг, т.е. выше среднего, и только 5 % – ниже. Низкое содержание валовой меди для болотистых почв было отмечено многими авторами. В среднем для наиболее представительных торфянисто-глеевых почв этого ряда оно составляет не более 10 мг/кг. Содержание подвижной меди колебалось от 0,2 до

Амурская область

□ Вынос: семена, солома □ Возврат: листья, пжо

Приморский край

□ Вынос: семена, солома □ Возврат: листья, пжо

Рисунок 1 – Влияние минеральных (МУ) и органоминеральных удобрений (ОМУ) на баланс калия в посевах сои при длительном их внесении (в % от общего выноса)

31 мг/кг, причем основной массив данных (до 85 %) укладывался в интервал концентраций от 3 до 7 мг/кг. В торфянисто-болотных почвах, как правило, ее количество не превышало 0,6 мг/кг.

Данный микроэлемент в небольших количествах необходим растительным организмам, так как участвует в процессах поглощения и трансформации основных элементов питания, способствует повышению интенсивности фотосинтеза, принимает участие в первичных фотохимических реакциях, входя в состав многих окислительно-восстановительных ферментов. Особая роль принадлежит меди в фиксации атмосферного азота бобовыми растениями и в частности соей. В практике давно используется медь для устранения болезни цитрусовых (экзантемы) и эндемического полегания злаковых культур на торфяниках [15]. Неоднократно отмечались патологии животных, связанные с избытком меди в почвах и соответственно в кормах. Это проявлялось в развитии различных форм «медной желтухи» (энзоотической желтухи). Заболевание считается хроническим и часто приводит к летальному исходу [16].

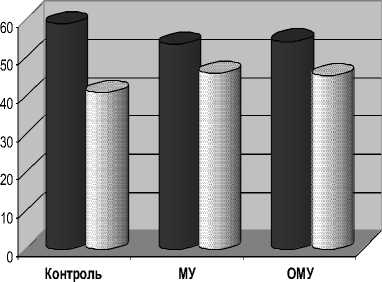

Наши исследования показали, что медь распределяется в органах растений сои неравномерно. Высокие концентрации данного микроэлемента отмечаются в семенах сои, далее по убывающей идут солома, листья и корни, в которых меди накапливается на порядок меньше, чем в семенах. Особенно хорошо это заметно на сое, выращенной на стационаре Приморского НИИСХ (табл. 4). У амурских образцов также отмечается повышенное количество меди в репродуктивных органах, причем длительное применение удобрений увеличивает ее вынос. Максимальный вынос меди был отмечен в опытах ПримНИИСХ (более 83 %). Следует подчеркнуть, что баланс меди в посевах злаковых культур (пшеница) оказался практически аналогичным балансу, отмеченному нами для посевов сои.

Таблица 4 – Накопление и вынос меди растением сои на луговых черноземовидных почвах Амурской области и лугово-бурых почвах Приморья (в г/га)

|

Вариант опыта |

Содержание Сu по фракциям урожая |

Во всей биомассе, г/га |

Вынос (семена + солома), г/га |

Возврат (листья + корни), г/га |

Вынос (семена + солома), % |

Возврат (листья + корни), % |

|||

|

семена |

солома |

ли стья |

ПЖО |

||||||

|

Амурская область |

|||||||||

|

Контроль |

3,29 |

3,42 |

2,52 |

1,65 |

10,88 |

6,71 |

4,17 |

61,68 |

38,32 |

|

МУ |

7,00 |

3,93 |

2,73 |

2,00 |

15,67 |

10,94 |

4,73 |

69,79 |

30,21 |

|

ОМУ |

5,70 |

4,46 |

2,95 |

2,02 |

15,13 |

10,15 |

4,97 |

67,14 |

32,86 |

|

Приморский край |

|||||||||

|

Контроль |

8,29 |

2,73 |

1,38 |

0,74 |

13,15 |

11,02 |

2,13 |

83,80 |

16,20 |

|

МУ |

11,96 |

3,58 |

2,17 |

0,82 |

18,52 |

15,54 |

2,99 |

83,87 |

16,13 |

|

ОМУ |

9,43 |

3,78 |

2,19 |

0,68 |

16,08 |

13,21 |

2,88 |

82,12 |

17,88 |

Амурская область

Вынос: семена, солома, створки □ Возврат: листья+пжо

Приморский край

□ Вынос: семена, солома 0 Возврат: листья, пжо

Рисунок 2 – Влияние минеральных и органоминеральных удобрений на баланс меди в посевах сои при их длительном внесении (в % от общего выноса)

Баланс хрома. Этот элемент в настоящее время больше известен как один из опасных и высокотоксичных загрязнителей, поэтому включен в программу глобального мониторинга, принятой ООН в 1980 г. [17]. Несмотря на свою довольно широкую распространенность в природе, его физиологическая роль в растениях изучена очень слабо и нет строгих доказательств необходимости этого элемента растениям. Есть сведения, что он активизирует окислительно-восстановительные ферменты, повышает общее содержание элементов питания, количество хлорофилла и сахара. Причем эти данные получены в основном для культуры винограда [18]. Более детально изучены вопросы ток- сикологии этого элемента для животных организмов. Так установлено, что наиболее токсичен шестивалентный хром и его соединения. Он является канцерогеном для человека и животных, накапливаясь в печени, селезенке, а также в скелете и других тканях [17].

Фоновое содержание валового хрома в почвах юга Дальнего Востока, судя по имеющимся немногочисленным данным, не превышает значения кларков, выведенных для почв мира и западных регионов России (~ 100 мг/кг почвы) [19, 20]. Количество подвижного хрома, как правило, ниже среднего уровня.

Тяжелые металлы, как правило, концентрируются в нижней части растений (корнях), следовательно, им свойственен акропетальный градиент концентрации, т.е. их содержание убывает снизу вверх [20]. Данное явление объясняется тем, что у растений существуют защитные механизмы, призванные обеспечить безопасную концентрацию токсикантов в первую очередь в жизненноважных (генеративных) органах. Эта способность, видимо, существенным образом может усиливаться в зависимости от концентрации тяжелых металлов, т.е. с увеличением их содержания в почве они больше будут накапливаться в корнях [5]. Так выглядит баланс хрома в посевах сои при фоновом содержании его в почве (табл. 5), для которого характерна низкая агрохимическая активность, как и для других тяжелых металлов.

Таблица 5 – Накопление и вынос хрома растением сои на луговых черноземовидных почвах Амурской области (в г/га)

|

Вариант опыта |

Содержание Сr по фракциям урожая, г/га |

Во всей биомассе, г/га |

Вынос (семена + солома), г/га |

Возврат: (листья + корни), г/га |

Вынос (семена + солома), % |

Возврат (листья + корни), % |

|||

|

семена |

солома |

ли стья |

ПЖО |

||||||

|

Контроль |

0,4 |

4,1 |

0,7 |

19,6 |

24,8 |

4,5 |

20,3 |

18,1 |

81,9 |

|

МУ |

0,7 |

2,6 |

0,8 |

16,2 |

20,3 |

3,3 |

17,0 |

16,3 |

83,7 |

|

ОМУ |

0,8 |

3,1 |

0,8 |

14,4 |

19,1 |

3,9 |

15,2 |

20,4 |

79,6 |

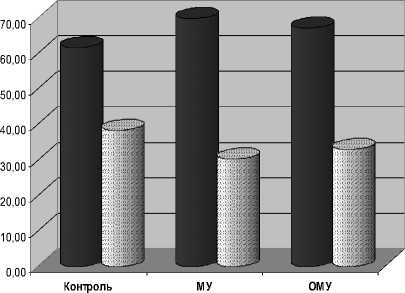

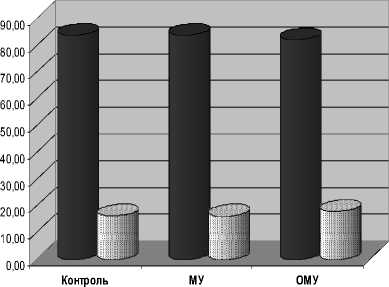

Максимальная концентрация хрома была обнаружена в корнях (от 32 до 50 мг/кг), минимальная – в семенах (от 0,1 до 0,56 мг/кг). Листья и солома занимали промежуточное положение и накапливали примерно одинаковое его количество – 0,4 до 3,5 мг/кг, в зависимости от вносимых удобрений и гидротермических условий года. Удобрения неоднозначно влияют на вынос хрома, и все же наблюдается некоторое его накопление биомассой сои при внесении ОМУ (рис. 3).

Амурская область

Рисунок 3 – Влияние минеральных и органоминеральных удобрений на баланс хрома в посевах сои при их длительном внесении (в % от общего выноса)

Выводы. 1. По характеру накопления калий относится к элементам средней агрохимической активности, т.е. интенсивность выноса его из почв с продуктивной частью растений (хозяйственный вынос) значительно меньше, чем у азота и фосфора. В связи с преимущественным накоплением его в побочной (непродуктивной) части урожая и при условии полного возвращения таковой в почву его вынос будет компенсироваться на 60-80 % от общего биологического выноса. Это позволит экономить минеральные калийные удобрения и, в конечном счете, приведет к некоторому оздоровлению экологической ситуации в агрофитоценозах.

-

2. Наибольшая

-

3. Топография распределения хрома в растении сои прямо противоположная той, которая отмечена для меди. Этому элементу свойственен акропетальный тип накопления, т.е. он в основном накапливается в корнях и в нижней части стебля, остающихся на поле. Низкая агрохимическая активность хрома свидетельствует о малой вероятности истощения почв этим элементом при возделывании сои.

концентрация меди у сои наблюдается в генеративных органах (в семенах) и в соломе, т.е. для этого элемента характерен базипетальный тип накопления.

Поскольку упомянутые фракции урожая выносятся с поля и по весу превышают биомассу, остающуюся на поле (листья+ПЖО), баланс меди в посевах сои складывается отрицательным. Медь – типичный элемент с высокой агрохимической активностью, т.к. ее вынос колеблется от 62 до 84 %. Поэтому вероятность истощения почв без внесения ее с удобрениями весьма вероятна и, в первую очередь, на почвах с низким содержанием этого элемента.