Налогообложение в недропользовании: проблемы и перспективы

Автор: Серединин И.Г.

Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf

Рубрика: Вопросы имущественной политики

Статья в выпуске: 6 (21), 2003 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/170151021

IDR: 170151021

Текст статьи Налогообложение в недропользовании: проблемы и перспективы

И.Г. Серединин управляющий инвестициями закрытого акционерного общества «ГрастИнфо»

Выходу России из экономического кризиса и ее переходу к устойчивому экономическому развитию может помочь эффективное использование природных ресурсов. Существующий механизм недропользования не обеспечивает дифференциации налогов и платежей в зависимости от рентных особенностей месторождения.

В системе платежей до сих пор существует ряд проблемных финансово-правовых аспектов. В частности, установленная плата за право пользования недрами значительно ниже рентного дохода, создаваемого в результате хозяйственного потребления минерально-сырьевых компонентов. Усиление роли фискальной функции государства в отношении недропользования в сочетании с политикой невозвратности средств в минерально-сырьевой сектор промышленности привело к ослаблению воспроизводства во всех его отраслях: геологоразведке, добыче полезных ископаемых и их переработке. В настоящее время налог взимается со всех недропользователей по одной схеме налогообложения. Платежи за пользование природными ресурсами выражаются в регулярных отчислениях, которые рассчитываются исходя из площади участка недр и прибыли, полученной от продажи полезных ископаемых. Оценка стоимости добытых полезных ископаемых определяется налогоплательщиком самостоятельно одним из следующих способов:

-

1) исходя из сложившихся у налогоплательщика за соответствующий налоговый период цен реализации без учета государственных субвенций;

-

2) исходя из сложившихся у налогоплательщика за соответствующий налоговый период цен реализации добытого полезного ископаемого;

-

3) исходя из расчетной стоимости добытых полезных ископаемых [1].

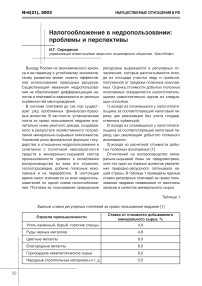

Отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы не предусмотрено, хотя это один из главных аспектов увеличения природно-ресурсного потенциала нашей страны. В таблице 1 приведены единые ставки регулярных платежей за право пользования недрами независимо от величины запасов и качества минерального сырья.

Таблица 1

Единые ставки регулярных платежей за право пользования недрами [1]

|

Отрасли промышленности |

Ставка от стоимости добываемого минерального сырья, % |

|

Уголь каменный, бурый, горючие сланцы |

4,0 |

|

Руды черных металлов |

4,8 |

|

Цветные металлы |

8,0 |

|

Благородные металлы |

6,0 |

|

Горнорудное неметаллическое сырье |

6,0 |

|

Нерудные строительные материалы и т. д. |

5,5 |

Вместо изъятия горной ренты в пользу государства как собственника недр, т. е. в пользу каждого российского гражданина, новый налог на добычу сродни акцизам, которые, как известно, оплачивают покупатели главным образом на такие товары повышенного спроса не первой необходимости, как меха, ювелирные изделия и т. п. Теперь Правительство Российской Федерации намерено оплачивать «акциз» на минеральное сырье за счет граждан, как будто повышенным спросом у населения является, к примеру, железная руда [2].

Возникает вопрос об экономически выгодном изъятии у недропользователей сверхприбыли (дифференциальной горной ренты). Рассмотрим принцип изъятия горной ренты на примере угольной промышленности [3]. Этот механизм базируется на возможности определения доли сверхприбыли, получаемой за счет природной горной ренты, двумя способами, предполагая, что существует спрос на уголь.

Первый способ состоит в определении прибыли шахты с наиболее сложными горно-геологическими условиями среди исследуемого массива шахт. Если величина прибыли превышает величину прибыли, характеризующую абсолютную горную ренту (абсолютная горная рента в понимании автора – это прибыль на уровне рентабельности, достаточной для простого воспроизводства, плюс величина прибыли, равная двум процентным ставкам по вкладам Центрального банка Российской Федерации (Банк России) от этой рентабельности), то превышение прибыли подлежит изъятию.

Величина сверхприбыли, получаемая за счет природной ренты по шахтам, работающим в лучших горно-геологических условиях, определяется как разница между экономической прибылью этих шахт и величиной прибыли, характеризующей абсолютную горную ренту. Изъятие доли сверхприбыли должно осуществляться с учетом отношения фактических и расчетных затрат, которые определяют величину дифференциальной горной ренты.

Принципиальное отличие второго способа определения величины дифференциальной горной ренты, подлежащей изъятию, состоит не в сравнении сверхприбыли, полученной шахтами, отрабатывающими участки угольных месторождений с лучшими условиями по сравнению с шахтой, имеющей абсолютную ренту, а в том, что дифференциальная горная рента определяется как разница между величиной экономической прибыли и величиной расчетного значения уровня рентабельности, достаточного для простого воспроизводства какой-либо шахты, плюс величина прибыли, равная двум процентным ставкам Банка России по вкладам от этой рентабельности, плюс доля прибыли, получаемая за счет вложения капитала недропользователем.

Такой подход должен стимулировать переход от продолжающего действовать затратного механизма к антизатратному и не допускать попытки возможного возврата частных угольных компаний к затратному механизму в целях сокрытия прибыли и получения дотаций от государства.

Ю.В. Разовским был предложен алгоритм расчета величины нормальной прибыли и дифференциальной горной ренты. Предложенная им методика основана на учете объективного рыночного показателя стоимости кредита для недропользователей. Схематически укрупненный алгоритм определения величины дифференциальной горной ренты выглядит таким образом [4]:

-

1) сбор исходных данных;

-

2) расчет средневзвешенной ставки рефинансирования Банка России;

-

3) расчет базового показателя эффективности использования финансовых ресурсов (базовая процентная ставка);

-

4) расчет уровня стимулирующего превышения нормальной прибыли над базовой процентной ставкой;

-

5) расчет уровня нормальной эффективности горного производства;

-

6) расчет стоимости фондов предприятия, участвующих в формировании горной ренты;

-

7) расчет прибыли горного производства;

-

8) расчет нормальной прибыли горного производства;

-

9) расчет дифференциальной горной ренты.

Специфика различных видов природопользования должна учитываться в ходе подготовки исходных данных для проведения расчетов по предложенной методике.

Сравнительно новым является воспроизводственный подход к оценке природных ресурсов, поскольку он связан с экологическим кризисом. Суть его состоит в том, что совокупность средообразующих (возобновляемых и невозобновляемых) природных ресурсов на определенной территории и состояние окружающей среды, приближенное к естественному (заданному) уровню, рассматривается как некий стандарт, отправной уровень. В таком случае использование какого-либо природного ресурса должно подразумевать его восстановление в прежнем качестве (для возобновляемых ресурсов) и количестве (для невозобновляемых) либо компенсации с учетом того, что стандарт качества окружающей среды в этом районе не будет ухудшаться. Тогда стоимость природного ресурса будет определяться как совокупность затрат, необходимых для воспроизводства (или компенсации потерь) ресурса на определенной территории. Подобный подход предполагает потенциальную дефицитность природных ресурсов и во многих случаях может привести к их завышенным оценкам. Однако, принимая во внимание тот факт, что сегодня в основных сырьевых регионах резервы экстенсивной эксплуатации природных ресурсов исчерпаны, а состояние окружающей среды близко к катастрофическому, этот подход может стать одним из главных.

При определении экономической оценки и платы за природный ресурс необходимо учитывать, что любой единичный природный ресурс в процессе эксплуатации функционирует с другими средствами производства, причем его продуктивность (и, следовательно, цена) зависит от выбран- ного способа эксплуатации. В то же время выбор способа эксплуатации природного ресурса зависит не только от характеристик его естественной продуктивности, но и от таких социально-экономических условий, как, например, расположение ресурса относительно пунктов потребления, его доступность для техники, социальные требования, предъявляемые к режиму использования занимаемой им территории. Именно поэтому одинаковые по естественной продуктивности единичные природные ресурсы могут иметь различную цену, находясь в различных социально-экономических условиях эксплуатации. Следовательно, возможна только комплексная экономическая оценка природных ресурсов с учетом их эксплуатации. Определение как цены природного ресурса, так и способа его эксплуатации должно происходить одновременно [5].