Нанотехнология ПАВ

Автор: Тринкер А.Б.

Журнал: Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал @nanobuild

Рубрика: Из истории развития нанотехнологий

Статья в выпуске: 1 т.10, 2018 года.

Бесплатный доступ

Решая проблемы качества бетона и экологии, отечественная наука 70 лет эффективно использует отходы химических, металлургических, медико-биологических, пищевых производств в строительстве. А в начале ХХI века появилось такое понятие, как нанотехнология. Изобретенный 70 лет назад первый пластификатор позволил получить сверхпрочный и сверхдолговечный бетон, из которого построена самая высокая в мире Останкинская башня, которая успешно выдержала 1000-градусный пожар в 2000 году, хотя применен был рядовой портланский цемент. Данный уникальный пример научных исследований, претворенных в производстве, позволил в ХХI веке построить небоскребы из железобетона.

Поверхностно-активные вещества, модифицирование бетона, нанотехнология, бетонная смесь, наука, примененная в производстве, многотоннажные отходы производств, экология, двойная прибыль

Короткий адрес: https://sciup.org/142211913

IDR: 142211913 | УДК: 691

Текст научной статьи Нанотехнология ПАВ

ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ

езотходного производства не существует, создание «замкнутого цикла» промышленных производственных процессов – это фантастика, но осуществить эффективное практическое использова- ние всех вредных отходов промышленности с целью защиты природы и климата – это реально для отечественных ученых.

Высоко-функциональный бетон ВФБ (High Performance Concrete), обладающий одновременно хорошими удобообрабатываемостью и удо-боукладываемостью в опалубку с большим содержанием арматуры (выше 250 кг/м3), имеющий высокие прочность (B40–В8 ), морозостойкость (F300–F500) и водонепроницаемость (более W10), а также сопутствующие свойства – низкое водопоглощение, коррозионную стойкость в разных агрессивных средах, высокую износостойкость, плотность, защиту от биологической коррозии и низкую себестоимость – такой бетон был получен в ХХ веке. Из высокофункционального бетона была построена в Москве Останкинская телебашня в 1963–1967 годах.

Предпосылки возникли в 1930-х годах: поверхностно-активные вещества ПАВ были впервые исследованы советским физико-химиком академиком П.А. Ребиндером (1898–1972). Открытие им в 1928 году эффекта адсорбционного понижения прочности твердых тел, названного «Эффектом Ребиндера», положило начало новой науке – физикохимической механике – и вошло в учебники всех народов мира, а его изобретения по коллоидной химии журналисты называют теперь «нанотехнологией».

ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ

Общеизвестно, что «высокая подвижность и удобоукладываемость бетонной смеси (литьевая технология) снижает трудоемкость работ, ускоряет темпы строительства и влияет на поверхность бетона, снижение водоцементного отношения бетона, улучшает его структуру, повышает плотность, прочность, морозостойкость и следовательно долговечность» – цитата из опубликованного в 1952 году труда [2] по итогам массового внедрения самого первого в мире ПАВ [1] в промышленном масштабе.

Первая отечественная пластифицирующая химическая добавка Сульфитно-Спиртовая Барда ССБ («Инструкция» Госстроя СССР 1951 года, № ИМ-202-51), с применением которой всего-то за одну пятилетку было успешно изготовлено более 4 миллионов кубометров высокопрочного и высокодолговечного пластифицированного бетона – это многотоннажные отходы целлюлозно-бумажных комбинатов ЦБК, которые выливали в озера, тайгу, реки.

Одновременно шла работа по модифицированию ССБ электролитами, которые как комплексные добавки впервые защищал в 1955 году в своей диссертации Б.Д. Тринкер, а потом применил при возведении Останкинской телебашни, причем впервые в количестве 0,15–0,2% сухого вещества от массы цемента. Самым ценным в его «Руководстве по проектированию составов бетона» 1957 года [3] оказалась возможность прогнозировать свойства бетона в конструкциях и сооружениях с при-мением пластификаторов, причем по простейшей методике за 1–2 дня.

В итоге, в дальнейшей очистке лигносульфонатов от вредных веществ был получен ПАВ с более стабильными свойствами и меньшим содержанием редуцирующих веществ: сульфитно-дрожжевая бражка (СДБ) («Указания» Госстроя СССР 1970 года, СН 406-70). Было пластифицировано более 60 миллионов тонн цемента в год или 50% от всего бетона, изготавливаемого отечественной промышленностью.

Параллельный этап в научно-техническом модифицировании бетонов – получение в лаборатории и применение лигносульфонатов технических ЛСТ разных марок. Учитывая индивидуальные требования для монолитного и сборного бетона, а также технологии и режимы ТВО, требовалось создать гибкую и одновременно универсальную добавку.

Помимо ССБ-СДБ-ЛСТ, применяли еще несколько десятков других химических добавок, ускорителей, разжижителей, которые вводили в бетонные смеси в количестве 3–10% и более.

ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ

В начале 1970-х годов впервые была поставлена научно-техническая задача о производстве и применении обезвоженного, то есть сухого пластификатора ЛСТ, который может храниться длительное время и при любой температуре, транспортируется на любые расстояния в герметической таре и имеет стабильные свойства.

Как известно, ранее ССБ – СДБ – ЛСТ отпускали с ЦБК в цистернах 50% концентрации и применяли в виде раствора 10–15% концентрации.

В результате НИИОКР была получена сухая ЛСТ, которую обезвоживали в калориферах на ЦБК, хранили в крафт-мешках. Дополнительный двойной эффект был получен в результате транспортирования добавки в мешках, компактном складировании и точности при дозировании. Одновременный значительный эффект – сухая ЛСТ не имеет ограничений в сроках годности и температурных параметрах хранения, в отличие от раствора.

Процесс поиска новых эффективных добавок ускорился после приезда в 1974 году из западно-германского города Heidelberg (Гейдельберг) двух профессоров с канистрой добавки, которую они назвали Melment (Мельмент), и после подробного доклада в НИИЖБ Госстроя СССР (автор данной статьи присутствовал как секретарь секции монолитного бетона), передали 20 литров раствора Мельмент в центральную лабораторию коррозии профессору д.т.н. Москвину В.М., и в скором времени в Минхимпроме при помощи масс-спектрометра получили точный химический состав: как оказалось, основой Мельмента была нафталино-формальдегидная смола. Чтобы получить авторское свидетельство, во ВНИИГПЭ была отправлена заявка на «суперпластификатор С-3», компонентами которого являются нафталино-формальдегидная смола (то есть Мельмент) и советская СДБ. Пластифицирующий эффект от применения «С-3» оказался меньшим, чем Мельмент.

При стоимости добавки СДБ = 5–10 руб/т и содержании в бетоне в количестве от 0,15 до 0,2% сухого вещества от массы цемента («С-3» стоил 1000 руб/т и вводился в количестве в 5–6 раз большем), нетрудно подсчитать, что никакой эффект от применения «С-3» не компенсирует расходы (ПЦ марки 400 тогда стоил 23 руб/т ). Кроме того, нафта-лино-формальдегиды вызывали аллергию и астму: как пример можно привести профзаболевание начальника лаборатории завода ЖБИ № 11 Главмоспромстройматериалы Варенцовой Н.Б.

ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ

В 1979 году из Японии ученые привезли еще один «супер» на основе органических смол Майти, но меламино-формальдегидная смола была еще более высокой стоимости и токсичности.

В 1985–1986 годах в Центральной лаборатории коррозии НИИЖБ были проведены комплексные многостадийные сравнительные испытания всех существующих химических добавок, подтвердивших наибольший экономический эффект при применении суперЛТМ по ТУ 480-2-486 на основе ЛСТ и СН, широко применявшихся с конца 1940-х годов без вредных последствий для людей и природы.

В начальный период электролитами использовались несколько солей, в том числе нитрат натрия, нитрат кальция и другие. Однако наилучшую совместимость с лигносульфонатами и, главное, безвредность для обслуживающего персонала и противопожарную безопасность, а также отсутствие ограничений и последствий, таких, как коррозия арматуры (чем отличаются все хлориды), и одновременно минимальную себестоимость обеспечил сульфат натрия СН [5].

Общеизвестно, что авария метромоста в Москве на Воробьевых горах и последующий многолетний сверхдорогостоящий ремонт с 1982 по декабрь 2002 года произошли в результате непроверенной и неотработанной технологии применения химических добавок-ускорителей на основе хлоридов (ХК, ННХК), и поэтому в условиях, максимально приближенных к производственным, в климатических камерах «Feutron» несколько лет в центральной лаборатории специальных и высотных сооружений и конструкций ВНИПИ Теплопроект проверяли бетон с комплексными добавками и разными электролитами, а затем с универсальным суперпластификатором ЛТМ.

Наилучший результат среди разных модификаций лигносульфона-тов и добавок из смол показал ЛТМ («Рекомендации» Госстроя СССР 1987).

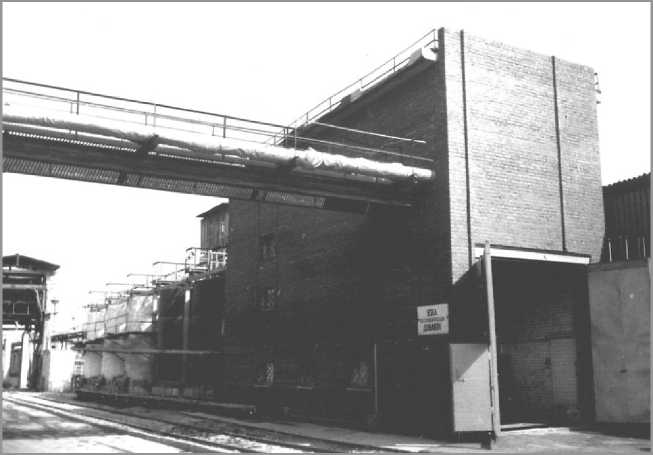

В течение 1985 года заводом ЖБИ № 17 под научно-техническим руководством автора статьи был полностью освоен промышленный выпуск всей номенклатуры изделий: забивные сваи длиной от 4 до 17 метров, плиты покрытий и перекрытий, фундаментные блоки, дорожные плиты, товарный бетон (летний и зимний) в полном объеме 170 тысяч кубометров бетона в год (см. рис. 1, 2, 3, 4). Отработана технология получения ЛТМ из ЛСТ многотоннажных отходов Кондопогского ЦБК (получаемых практически бесплатно в цистернах по 60 тонн 50% кон-

ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ

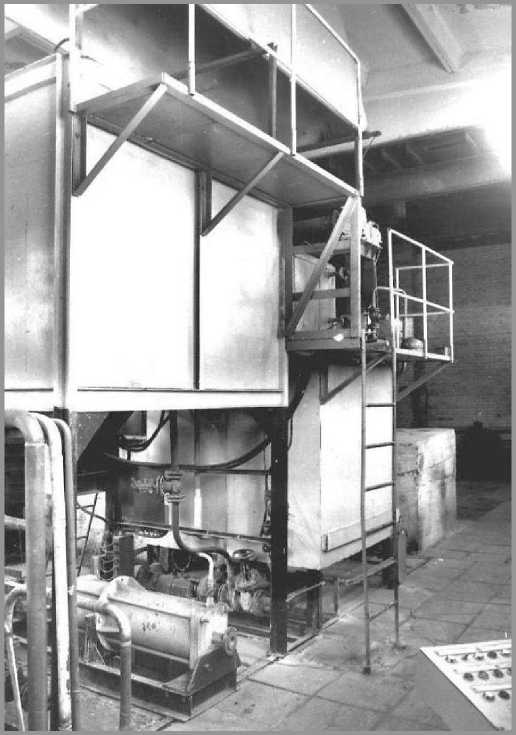

Рис. 2. Емкости с датчиками уровня для компонентов многотоннажных отходов: концентрата ЛСТ (СДБ) и сульфата натрия СН. Емкость готовой суперЛТМ объемом 4 кубометра, обеспечивающая производство

2000 кубометров особо долговечного и особо прочного бетона

Рис. 1. Первая автоматизированная установка превращения отходов производств в cуперЛТМ на заводе ЖБИ № 17 («Спецстройбетон») ГМПСМ в Москве в 1985 году для производства железобетонных забивных свай длиной от 4 до 17 метров, плит перекрытий и фундаментных блоков. В 1987 году завод ЖБИ-17 за полномасштабное внедрение в количестве 170 000 м3 бетона в год награжден Премией Совета министров СССР

ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ

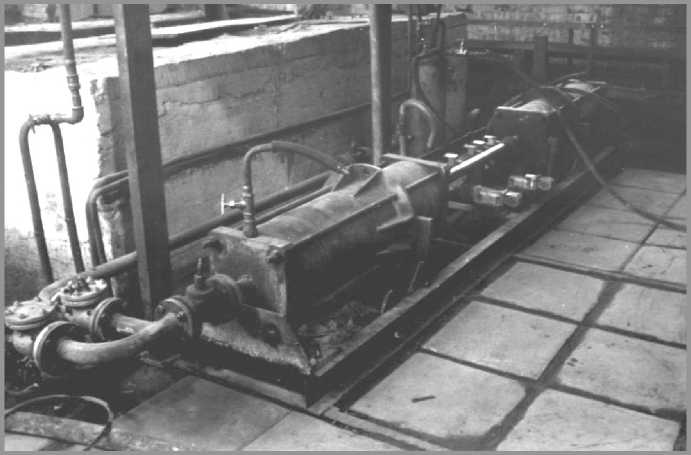

Рис. 3. Плунжерный насос, удачно переделанный под дозатор суперЛТМ

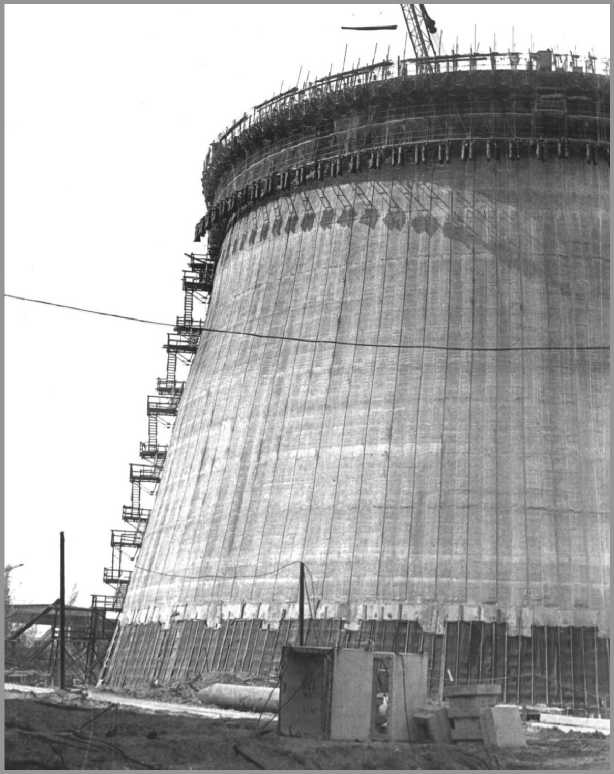

Рис. 4. Монолитная типовая тонкостенная особо долговечная железобетонная градирня высотой 90 м, возведенная при –30–35оС в скользящей опалубке с применением Наносупер-ЛТМ, рассчитанная на 100 лет непрерывной работы в экстремальных всепогодных температурновлажностных условиях (при температуре конденсата внутри 60–80 градусов, снаружи от +50 до –50оС)

ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ центрации), и сульфата натрия СН отходов Щекинского витаминного завода Минмедбиопрома СССР, покупаемых за символическую плату 10 руб/тонна.

Проверка всех параметров подтвердили уникальные свойства су-перЛТМ: низкая себестоимость, не сравнимая с другими добавками, получение стабильной литой (до 22–26 см осадков стандартного конуса) бетонной смеси в любое время года с высокими показателями: прочностью (B30-В40), морозостойкостью (F300) и водонепроницаемостью (W8-W12) бетона всех производимых Заводом ЖБИ № 17 конструкций и бетона для монолитных сооружений. Центральная санитарно-эпидемиологическая служба гарантировала экологическую безопастность при применении суперЛТМ.

«За разработку наиболее выдающихся проектов и строительство по этим проектам предприятий, зданий и сооружений, – цитата из опу-бликованого Постановления Правительства в августе 1987 года. – «За эффективное высокоприбыльное промышленное внедрение суперЛТМ» заводу ЖБИ № 17 Главмоспромстройматериалов (теперь «Спецстройбе-тон») была присуждена Премия Совета министров СССР.

Одновременно суперЛТМ широко применялся для получения осободолговечного бетона в монолитном гидротехническом специальном высотном [6] строительстве (рис. 4, рис. 9). Конструкции и сооружения получены высшего качества и многократно были испытаны на долговечность.

Не останавливаясь на достигнутом, в 1986 году на более мощном Краснопресненском заводе ЖБК ДСК № 1 Главмосстроя автором статьи была смонтирована и запущена самая большая в СССР установка с 12-кубовой рабочей емкостью, из расчета на полную производительность завода, равную 600 тысячам кубометров бетона в год (рис. 5, 6). Была отработана технология приема порошкообразного сульфата натрия СН, поставляемого с Волгодонского химического комбината Мин-химпрома СССР в 60-тонных цистернах: многотоннажные отходы производства моющих средств стиральных порошков, от которых завод был рад избавиться, так как был вынужден сбрасывать свои ежедневные отходы непосредственно в Волгу.

Для лучшего ускоренного перемешивания при приготовлении суперЛТМ автором статьи был смонтирован РПА-гомогенизатор, и впервые в Москве нанотехнология была промышленно применена

ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ

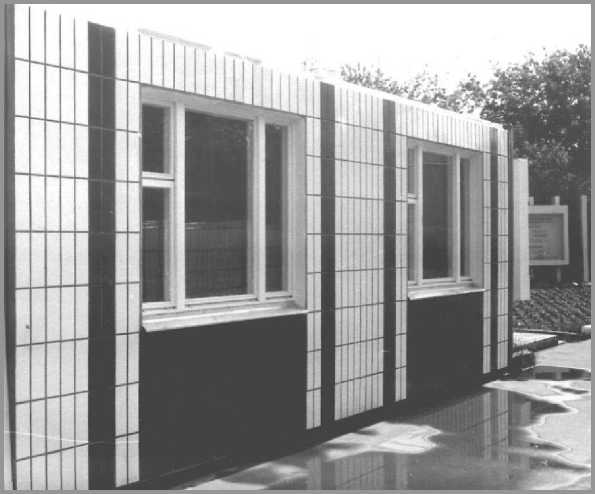

Рис. 6. Наружные трехслойные стеновые панели с гибкими связями, производимые с НаносуперЛТМ на восьми конвейерных линиях КрЗЖБК с 1986 года, проверенные на долговечность в естественных условиях эксплуатации Москвы

Рис. 5. Узел приготовления НаносуперЛТМ Краснопресненского завода ЖБК ДСК-1 ГМС с первым наноструктурным гомогенизатором РПА, что на порядок уменьшило дозировку ПАВ и увеличило пластификацию и эффективность

для строительного производства. НаносуперЛТМ [7] использовали в 1986 году на всех восьми конвейерных линиях, производящих наружные стеновые панели с гибкими связями, панели кровли, перегородки и другие конструкции, получив большие экономические эффекты, а автор технологии получил серебряную медаль ВДНХ СССР только в 1990 году.

ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ

За пятилетку с 1985 по 1990 годы суперЛТМ успешно применен в специальном высотном строительстве СССР, в монолитном и сборном домостроении Москвы, причем высокий экономический эффект получен в широком диапазоне технологий: при возведении высотных градирен и труб, на агрегатно-поточных, конвейерных и кассетных линиях, при производстве многопустотных настилов перекрытий с преднапряженной арматурой и жесткостью бетонной смеси 20–40 секунд (ЗЖБИ-5, ЗЖБИ-6, ЗЖБИ-8 ГМПСМ, при сокращенном – около 5 час – и сверхжестком режимах тепловой обработки при 90оС (Комбинат ЖБК-9 ГМПСМ) по литьевой технологии в кассеты высотой 4 метра (Тушинский ЗЖБК ДСК-1 ГМС). Отработаны технологии применения НаносуперЛТМ на прокатных станах ДСК-3 с керамзитобетоном, в пропарочных камерах с острым и глухим паром, с конвективным и контактным электроразогревом.

Необходимо отметить, что все химические добавки на основе лигно-сульфонатов и сульфата натрия абсолютно безвредные, в отличие от химических добавок на основе полимерных смол ( меламино-нафталино-формальдегидных и др.), вызывающих в случаях редкого применения аллергию, если же чаще применять – астму и т.д. Известно, что СДБ успешно заменяет мыло, а сульфат натрия – простейший и доступный ускоритель твердения, то есть все компоненты суперЛТМ – неагрессивные для человеческого организма. Лигносульфонаты – отходы производства целлюлозно-бумажных комбинатов – самые многотоннажные, и особенно перспективны в связи с их доступностью, распространенностью и способностью к совершенству для современных исследователей, имеющих модерновое лабораторное оборудование.

Созданный в Москве, в начале 1980-х годов, аппарат РПА для особотонкого измельчения нескольких компонентов разной консистенции, не смешиваемых в обычных миксерах, применялся на заводах сборного железобетона для получения высококачественной смазки для форм. Смазку по разработанной автором статьи технологии готовили так же из отходов производства пищевой промышленности – органических жиров, и это тоже отечественная нанотехнология.

Роторно-пульсационный аппарат РПА (рис. 7) позволяет за короткий промежуток времени при минимальных энергетических затратах перемешать компоненты и получить высокогомогенный состав на молекулярном уровне, то есть наноматериал. При помощи РПА на основе

ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ

Рис. 7. Роторно-нульсационный аппарат марки

РПА-15 для приготовления высокодиспергирован-ных, гомогенизированных жидких эмульсий и суспензий, многокомпонентных составов из трудносмешиваемых веществ.

Габаритные размеры: длина 640 мм, ширина 390 мм, высота 470мм. Масса 70 кг суперЛТМ получили новое вещество с уникальными свойствами: суперпластификатор нового поколения наносуперЛТМ, с помощью которого успешно промышленно получили и применили всепогодные самоуплотняющиеся бетоны и строительные композиты. Нанотехнология активированных строительных материалов и композитов, наномодификаторы на основе ЛТМ привели к созданию индустрии наноносителей, улучшающих экологию.

РПА, с помощью которого получили НаносуперЛТМ – это еще один шаг в будущее, который в ХХI веке необходимо продолжить: устанавливая последовательно РПА и сушильный калорифер на ЦБК и применяя для приготовления бетона сухой НаносуперЛТМ (рис. 8), можно добиться получения значительной дополнительной (от суммарного исходного достижения) экономической прибыли.

Всего за пятилетку (с 1984 по 1989 год) с применением Наносупер-ЛТМ было изготовлено более двадцати миллионов кубометров бетона, что позволило получить огромный экономический производственно-подтвержденный эффект за счет:

-

1. Экономии цемента от 8 до 15%.

-

2. Повышения удобоукладываемости бетонной смеси – применения литьевой технологии (снижения трудозатрат и электроэнергии).

-

3. Повышения срока службы, долговечности строительных сооружений и конструкций.

-

4. Сокращения срока ТВО и расходов на обогрев бетона.

-

5. Утилизации – использования многотоннажных отходов индустрии.

Это была новая отечественная промышленная сверхвысокоприбыльная технология, которая в течении 1960–1980-х годов доведена до 90%

ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ

Рис. 8. Сухой

НаносуперЛТМ

химизации технологии всего производства бетона в СССР с одновременной утилизацией – использованием многотоннажных ежедневных отходов разных производств, загрязняющих нашу отечественную природу.

В 1970–1980-е годы невозможно было представить, что до Великой Отечественной войны не существовала индустрия химических добавок в СССР (и во всем мире), и невозможно было возводить уникальные промышленные специальные долговечные железобетонные сооружения.

Наука должна работать для производства, что и доказали ученые.

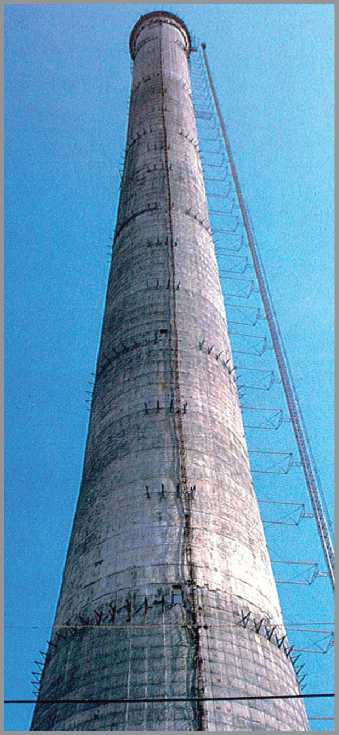

Рис. 9. Уникальное сооружение – дымовая труба высотой 320 метров Киришской ГРЭС ( Ленинградская обл.), возведенная с применением Наносуперпластификатора ЛТМ, бетононасоса и скользящей опалубки с рекордной скоростью подъема 3–6 м/сутки, в зимних условиях при температуре –30оС. 1979–1980 г.

ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ