Направления и механизм выравнивания пространственной поляризации российского экономического пространства

Автор: Слепнева Л.Р., Чебунина Н.М.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 2 (37), 2012 года.

Бесплатный доступ

Статья дает общую характеристику России в мировом экономическом пространстве и перспективы ее развития; раскрывает понятие поляризации регионов, сущность выравнивания и усиления данной поляризации. Также здесь рассматриваются инвестиции как один из ключевых факторов выравнивания поляризации; приведена классификация округов Российской Федерации исходя из уровня валового регионального продукта и объема инвестиций. Описан механизм выравнивания пространственной поляризации.

Выравнивание, поляризация, инвестирование

Короткий адрес: https://sciup.org/142148100

IDR: 142148100 | УДК: 338:91

Текст научной статьи Направления и механизм выравнивания пространственной поляризации российского экономического пространства

В настоящее время для мирового геополитического пространства характерно возрастание степени вовлеченности России в международные экономические отношения. Потенциальные возможности России можно оценить высоко, поскольку она обладает огромным природным, экономическим и интеллектуальным потенциалом. Однако на пути успешного вхождения России в мирохозяйственные отношения существуют некоторые затрудняющие факторы. По нашему мнению, главным из них можно считать усиление неоднородности экономического пространства (как по экономическим, так и по социальным и прочим показателям, например плотности населения, уровню жизни населения, объему валового регионального продукта и т.д.), обусловленное во многом природными, географическими различиями и постепенностью освоения огромной территории Российской Федерации. Регионы развиваются неравномерно. Данная неравномерность и служит главным сдерживающим фактором для выхода экономики России на траекторию устойчивого экономического развития России, что предопределило формирование концепции поляризованного развития.

В современной экономической литературе большое значение уделяется не только определению понятия региональной поляризации, но и поиску путей «смягчения» региональных различий. В настоящее время все большее развитие приобретает мнение о том, что поляризацию необходимо не выравнивать, а, наоборот, усиливать. Однако здесь, по нашему мнению, следует акцентировать внимание на том, что происходит усиление региональных различий в сфере развития регионального потенциала, дифференцированном подходе к экономическим особенностям региона. Таким образом, можно резюмировать, что выравнивание экономической поляризации может являться логическим продолжением усиления индивидуальных особенностей региона. В процессе выравнивания первоочередным этапом является выявление общих и частных направлений сглаживания дифференциации за счет формирования специфических полисов роста во всех регионах.

На наш взгляд, подлежат корректировке в плане выравнивания две большие группы показателей: социальные и экономические. При этом необходимо отметить их тесную взаимосвязь и взаимозависимость. Выравнивание межрегиональной поляризации возможно за счет «подтягивания» основных макроэкономических показателей отстающих регионов до показателей так называемых регионов – полюсов роста. В качестве основных макроэкономических показателей можно использовать следующие:

-

1) объем валового регионального продукта;

-

2) стоимость основных средств;

-

3) количество занятых и безработных и отношение их к общей численности населения;

-

4) уровень жизни населения в конкретном регионе.

Определив ключевые показатели, характеризующие социально-экономическое положение конкретного региона, инструмент, с помощью которого можно было бы, воздействуя на данные показатели, увеличить их объем, тем самым сократив разрыв между регионами внутри страны. С нашей точки зрения, инструментом является процесс инвестирования. Инвестирование можно рассматривать как движущую силу экономического развития любого хозяйствующего субъекта. Важность инвестирования обусловливается тем, что оно обеспечивает возможность притока финансовых средств в тот или иной сектор экономики конкретного региона, что в значительной степени способствует его оживлению, увеличению показателей экономической деятельности, а в некоторых случаях (когда речь идет о регионах с моноотраслевой структурой экономики) способствует улучшению всех макроэкономических показателей.

Инвестирование открывает возможности для расширения, сохранения или восстановления (в кризисных ситуациях) возможностей функционирования и экономической активности хозяйствующего субъекта (предприятия, региона или округа).

На уровне региона значение инвестиций обусловливается тем обстоятельством, что в условиях территориальной ограниченности показатели деятельности каждого из предприятий приобретают все большее значение в формировании валового регионального продукта. Инвестирование зачастую является источником создания новых рабочих мест на территории конкретного региона, а это служит предпосылкой к повышению уровня жизни, снижению криминальной напряженности в регионе, что, в свою очередь, повышает уровень инвестиционной привлекательности региона и может свидетельствовать о надежности вложения средств инвесторами и гарантией получения прибыли.

Неразрывно с вопросом процесса инвестирования следует рассматривать вопросы государственного регулирования вложений, создания на законодательном уровне условий , которые бы способствовали притоку инвестиций в регионы, требующие подтягивания. В частности, большое значение имеет сочетание частного и государственного взаимодействия. В особенности имеет немаловажное значение поощрение потенциальных инвесторов к размещению средств в хозяйствующие субъекты отстающих регионов как в законодательном, так и в материальном плане. В частности, в качестве основных направлений стимулирования могут быть рассмотрены различные адресные программы развития экономики, направленные на решение конкретных региональных проблем [1].

В этой связи целесообразны разработка и внедрение механизма выравнивания региональной поляризации. В проведении выравнивания немаловажно учесть специфические особенности региона, наиболее перспективные с точки зрения экономического развития, и стимулирование именно этих областей. Таким образом, возможно более рациональное размещение производительных сил и формирование специализации регионов с учетом их индивидуального внутреннего потенциала, что способствовало бы выравниванию в социально-экономическом развитии. Для того чтобы данное выравнивание стало возможным, необходимо формирование специфической экономической политики, учитывающей особенности региона [5]. Следует учесть не только важность инвестиций для каждого конкретного региона, но и изучение факторов, способствующих росту привлекательности конкретного региона с точки зрения осуществления капиталовложений. Для стимулирования инвестиционной активности важно развитие инфраструктуры, а также применение предпочтительно экономических методов воздействия (предоставление субсидий, долговременных налоговых льгот, частно - государственное партнерство).

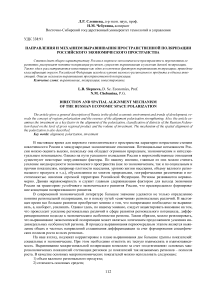

Мы полагаем, что данное утверждение верно для любого региона, нуждающегося в улучшении социально-экономического положения. С нашей точки зрения целесообразно выработать четкий алгоритм оценки социально-экономического положения регионов и действенный механизм воздействия, оказываемого с целью «подтягивания» отстающих по ряду показателей до уровня регионов - «лидеров». При этом необходимо отметить воздействие как экономического, так и административного характера. Общую схему данного механизма можно изложить в виде цепочки последовательно выполняемых действий (рис.).

— административное воздействие

— аналитические процедуры

— потоки финансовых средств (инвестиции)

Рис. Схема механизма выравнивания пространственной поляризации регионов

Первым элементом механизма выравнивания является анализ макроэкономических показателей каждого из регионов. Необходимость данного действия обусловливается следующим: прежде чем принимать какие-либо меры, следует убедиться в их необходимости для конкретного региона. Полномочия по выполнению данного анализа целесообразно возложить на органы государственной статистики, которые непосредственно связаны с макроэкономическими показателями и специалисты которых способны на основе имеющихся статистических данных сделать выводы по состоянию экономического субъекта. По окончании анализа каждый из рассмотренных субъектов (регион или округ) может быть отнесен к 1, 2 или 3 группе субъектов. Регионы в целях классификации были условно поделены на 4 группы.

Условно разделив уровень инвестиций и объем валового регионального продукта по уровню «высокий» и низкий, можно отметить наличие трех видов сочетания показателей по федеральным округам. При этом отметим, что в группе четвертого типа (высокий уровень ВРП при низком уровне инвестиций) не выявлено ни одного округа. Данную ситуация можно с уверенностью считать подтверждением важности значения инвестиционных процессов (табл.).

В разрезе применения механизма выравнивания мы полагаем, что рационально будет отнести в 1 группу регионы с высоким уровнем инвестиций и большим объемом ВРП, поскольку они по основным макроэкономическим показателям являются лидерами. Остальные же регионы, с нашей точки зрения, нуждаются в улучшении макроэкономических показателей . Далее необходимо разработать отдельный механизм воздействия на все группы регионов, учитывая их индивидуальные особенности.

Поскольку 1 группа регионов достигает высоких социальных и экономических показателей, мы можем предложить стимулирование ее межрегиональных связей с более отстающими регионами, что может быть обеспечено путем сочетания государственного регулирования и частных предпринимательских инициатив. В частности, важным фактором сглаживания может стать стимулирование размещения средств экономических субъектов из наиболее успешных регионов в объекты предпринимательской деятельности, находящиеся на территории отстающих субъектов Федерации. Для того чтобы активизировать данное перераспределение, мы можем предложить ряд мер, главными из которых выступят снижение налогового бремени для предпринимателей, размещающих средства в других регионах, государственная система страхования подобных вложений, разработка упрощенного порядка лицензирования и регистрации предприятий на территориях регионов 2 и 3 группы (на схеме данный комплекс показан как государственное воздействие первого типа).

Таблица

Группировка округов Российской Федерации исходя из объема инвестиций и валового регионального продукта

|

Тип группы |

Общая характеристика группы |

Состав группы |

|

Инвестиционноизбыточный (тип 1) |

Высокий уровень инвестиций и высокий уровень ВРП |

Центральный федеральный округ |

|

Инвестиционнонепродуктивный (тип 2) |

Высокий уровень инвестиций и низкий уровень ВРП |

Уральский федеральный округ, Приволжский федеральный округ |

|

Инвестиционнодефицитный (тип 3) |

Низкий уровень инвестиций и низкий уровень ВРП |

Северо-западный федеральный округ, Сибирский федеральный округ, Южный федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ, Северо-Кавказский федеральный округ |

|

Инвестиционномультипликативный (тип 4) |

Низкий уровень инвестиций и высокий уровень ВРП |

- |

Так, для группы с низким уровнем инвестиций необходима разработка комплекса мер по стимулированию притока инвестиций, а для группы регионов с низким уровнем валового регионального продукта следует в первую очередь выявить причины низкого уровня ВРП, далее разработать комплекс мер по повышению его уровня.

Более тонким должен быть механизм воздействия на регионы 2 и 3 группы. Прежде всего, для улучшения их положения необходима оценка потенциала, т.е. раскрытие их внутренних резервов, возможностей, поскольку ввиду чрезвычайной разности регионов уравнительный подход недопустим. В этой связи важно оценить общее состояние экономики и промышленности региона, выявить наиболее сильные и слабые стороны, а также потенциальные источники получения прибыли в регионе. Функции по выявлению потенциала регионов могут быть возложены как на органы государственной статистики, так и на специалистов различных предприятий, планирующих осуществление предпринимательской деятельности на территориях регионов 2 и 3 группы.

В частности, для регионов 3 группы (высокий уровень инвестиций - низкий уровень ВРП) целесообразно уделение большего внимания правильности и рациональности использования получаемых средств как на региональном уровне, так и на уровне конкретного предприятия (контроль за целевым использованием средств, разработка программ по увеличению производительности приобретенного оборудования на предприятиях и т.д.).

По результатам оценки можно сделать вывод о том, какие отрасли народного хозяйства имеют наибольшие перспективы развития в регионе. Далее в качестве основного рычага развития можно предложить государственное стимулирование предпринимательской деятельности в регионе. В частности, может быть предложена система разработки дотаций, оказывающих помощь предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории региона, стимулирование развития малого предпринимательства, снижение налогового бремени для субъектов предпринимательской деятельности, перераспределение налогов, т.е. изменение соотношения налогов, отчисляемых в федеральный бюджет и части налогов, остающихся на местном уровне.

С нашей точки зрения, наиболее эффективное функционирование приведенного механизма может быть обеспечено только при четком разграничении полномочий между различными участниками данного механизма.

Важным этапом в реализации механизма сглаживания является установление тесных связей между федеральным и региональным уровнями управления. При этом важно отметить, что неоценимое значение имеет активное взаимодействие структурных подразделений на уровне региона, поскольку они более чутко и быстро реагируют на изменения, происходящие на местном уровне. Например, на федеральном уровне целесообразно осуществление координации, мониторинга и общего руководства процессом социально-экономического развития регионов. На местном уровне рационально осуществление оперативного руководства, создание благоприятного климата для улучшения социально-экономического положения субъектов Российской Федерации.

При этом важно не только воздействие Министерства экономики на экономическую ситуацию в регионе, но и слаженное взаимодействие между его структурными подразделениями. Таким образом, функции по осуществлению оценки «входных параметров регионов» могут быть возложены на специалистов статистических служб и ведомств, курирующих экономическое развитие страны. Данный факт обусловливается тем, что данные ведомства обладают достаточными статистическими данными и необходимым инструментарием для проведения оценки. Разработка административных мер воздействия возлагается на законодательные и исполнительные органы. При этом важно отметить диспозитивное начало данного регулирования, т.е. ориентацию на добровольное участие хозяйствующих субъектов в предполагаемых мероприятиях сглаживания, а также то, что приемлемо общее целеполагание на федеральном уровне и дальнейшая адаптация мероприятий на местном уровне, проводящаяся с учетом индивидуальных региональных особенностей.

Внедрение механизма сглаживания поляризации естественным образом осуществляется на конкретных территориях, при этом важным фактором его эффективного функционирования является сочетание административного регулирования, протекционизма и частной инициативы. По результатам проведения сглаживающих мероприятий необходимо проведение анализа того, насколько эффективно они повлияли на социально-экономическое развитие конкретного территориально-хозяйственного комплекса. Данная функция, как и в начале функционирования механизма, возлагается на органы государственной статистики и независимых экспертов. При этом важную роль могут сыграть научные кадры.

Для того чтобы отследить, как функционирует данный механизм, нам видится актуальным предположение определенного периода его функционирования, например на основе анализа данных за 5 лет можно сделать предположение об эффективности на ближайшие 1-2 года. По истечении этого срока целесообразно проведение оценки внедрения этого механизма. Для обеспечения сравнимости с исходными данными можно сделать это аналогичным образом. Если по результатам оценки социальноэкономическое положение регионов улучшится, цель можно считать достигнутой. Также в качестве аналитического инструмента рационально использовать графическое представление исследуемых показателей. Далее с помощью простого наложения графиков можно сделать вывод о том, насколько изменилось положение каждого из субъектов по отношению к прямой нормальной полярности.

Если же положение останется прежним, целесообразно провести обратный пошаговый анализ внедряемой программы, устранить совершенные ошибки и разработать новый комплекс мероприятий по улучшению социально-экономического положения отстающих регионов.