Направления интеграции рынка труда и рынка образовательных услуг в сфере высшего профессионального образования Удмуртской Республики

Автор: Аношин А.В., Курильченко Е.И.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Труд, образование и занятость

Статья в выпуске: 6 (184), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты исследования интеграции рынка труда и рынка образовательных услуг в сфере высшего профессионального образования Удмуртской Республики. Целью работы стала разработка предложений по повышению сбалансированности спроса и предложения в молодежном сегменте рынка труда Удмуртской Республики. Работа была проведена на основе анализа действующих нормативных правовых актов, организационно-распорядительных документов, проектов и программ, содержащих направления развития рынка труда и рынка образовательных услуг, статистической и ведомственной информации с использованием результатов социологического опроса выпускников высших учебных заведений и молодых специалистов, а также экспертного опроса по теме исследования.

Молодежный рынок труда, занятость, высшее профессиональное образование, трудоустройство молодых специалистов

Короткий адрес: https://sciup.org/143181797

IDR: 143181797

Текст научной статьи Направления интеграции рынка труда и рынка образовательных услуг в сфере высшего профессионального образования Удмуртской Республики

Рынок труда, являясь главным элементом рыночной экономики, оказывает существенное влияние на процесс формирования качества и конкурентоспособности рабочей силы. Механизм функционирования рынка труда основан на принципах согласования различных интересов разнообразных групп работодателей – нанимателей рабочей силы и трудоспособного населения, нуждающегося в получении работы на условиях найма. Основными характеристиками рынка труда являются совокупное предложение, охватывающее всю наемную рабочую силу из числа экономически активного населения, и совокупный спрос, выражающий общую потребность экономики в наемной рабочей силе. Эти характеристики в своем единстве определяют емкость совокупного рынка труда в широком смысле. Совокупный рынок труда можно сегментировать по уровням и субъектам регулирования: общенациональный рынок труда, региональные (в разрезе административнотерриториальных образований) и локальные рынки труда (в разрезе предприятий и организаций).

Совокупное предложение рабочей силы охватывает все категории трудоспособного населения, претендующие на работу по найму, а также лиц, желающих трудиться на условиях самозанятости или свободного предпринимательства. Категория «предложение рабочей силы» характеризуется свободой выбора человека. При этом на величину предложения труда и его структуру оказывают непосредственное воздействие демографические тенденции и качественные характеристики трудовых ресурсов.

Спрос на рабочую силу определяется имеющимися в экономике рабочими местами, а именно, их количеством и качеством. С позиции качества рабочих мест рынок труда можно представить в виде двух основных сегментов – рынка квалифицированных и рынка неквалифицированных рабочих мест (первичные и вторичные рабочие места).

В рамках рассматриваемого вопроса проведен анализ рынка труда молодых специалистов Удмуртской Республики.

В общепринятом понимании, основанном на законодательно установленных возрастных границах, молодежь – это юноши и девушки в возрасте от 14 до 30 лет1. Вместе с тем, несмотря на объединение в одно понятие, эта специфическая группа населения неоднородна по своему составу, наблюдается значительная дифференциация отдельных групп молодежи практически по всем социальным показателям, в том числе их трудового поведения. Особой спецификой обладают молодые люди, впервые вступающие в трудовую жизнь.

Одной из устойчивых тенденций развития современного рынка труда является сокращение численности и доли молодежи, выходящей на рынок труда с уже полученной профессией (специальностью), и одновременное увеличение численности тех, кто пытается трудоустроиться, не имея не только профессионального, но, зачастую, и общего образования.

Как показывают социологические исследования, на определенном этапе социализации воз- никает противоречие, выраженное во влиянии

Доказано, что молодежь обладает достаточ- двух разных по сути институтов социализации на поведение молодых людей, а именно: «семьи», преимущественно позитивно оценивающей выбор молодого человека работать в силу экономических причин, и «системы образования», привлекающей перспективой получения профессии. Несмотря на объективное стремление молодых людей к получению квалификации, профессионального образования, понимание его значимости, высокая ставка дисконтирования подростков в силу их возраста и позитивного отношения института «семьи» к трудовой деятельности молодых людей зачастую демотивирует их учиться в целях получения профессионального образования. Необходимость получения образования все же есть, но определяется она атрибутивной значимостью, то есть получением диплома, установлением деловых связей и т. д. Такая необходимость в образовании возникает в поведенческих установках молодежи несколько позже, наличие данного дополнительного атрибута – диплома важно для повышения социального статуса молодых людей в процессе дальнейшей трудовой социализации. Ситуация современной ускоренной социализации подростков сложилась в силу значительных социально-экономических трансформаций общества последних лет, сопровождающихся частичной материализацией системы ценностей молодежи.

но весомым трудовым потенциалом для развития экономики. Население в возрасте 15–29 лет должно рассматриваться как самая перспективная с точки зрения последующей социальноэкономической отдачи группа. Однако для полной реализации потенциала этой возрастной группы необходимы система мер по поддержке молодежи на рынке труда, а также приведение рынка образовательных услуг в более полное соответствие с потребностями рынка труда в молодых специалистах. В противном случае высокая доля молодежи в составе трудового потенциала обернется дальнейшим ростом молодежной безработицы, неформальной занятости, снижением мотивации к повышению образовательного уровня рабочей силы и качества трудового потенциала.

В общем числе безработных молодежь занимает 42,5% по России в целом, а по Удмуртской Республике еще больше – 44,1%. При этом уровень молодежной безработицы существенно выше, чем в целом по трудоспособному населению.

Так, если средний уровень безработицы в Удмуртии в 2010 г. составил 9,3%, то в группе молодежи до 20 лет – 36,3%, а в старшей молодежной группе (20–29 лет) этот уровень был 13%. В Российской Федерации соотношение в уровне безработицы на рынке труда в различных возрастных группах молодежи было 7,5%, 31,9% и 11,2%, соответственно.

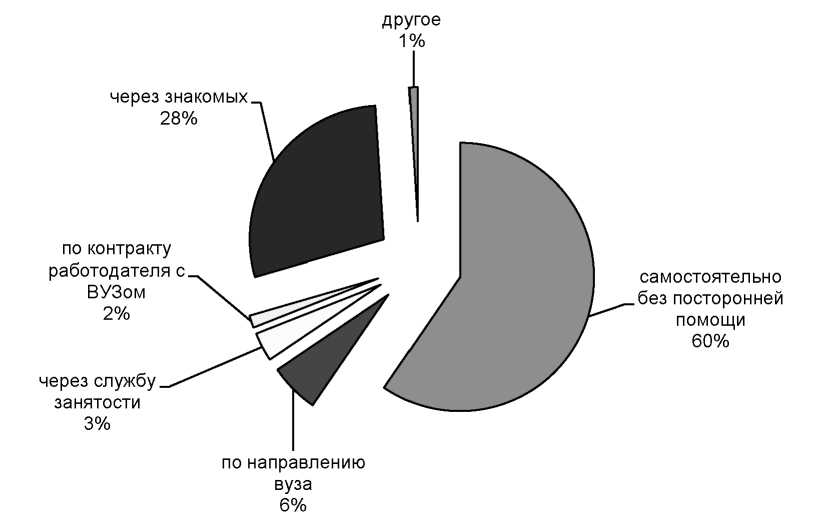

Рис. 1. Способ устройства на работу молодых специалистов, в % от общего числа опрошенных молодых специалистов

С целью получения оперативной информации о том, как сама молодежь оценивает собственное положение на рынке труда, в ноябре 2012 г. при содействии специалистов Института экономики и управления Удмуртского государственного университета было проведено социологическое исследование «Положение молодых специалистов на рынке труда».

Результаты опроса демонстрируют, что 98,5% молодых специалистов в настоящее время имеют оплачиваемую работу. Из них у 40,8% нынешняя работа полностью соответствует специальности, полученной ими в высшем учебном заведении, у 44,7% молодых людей частично соответствует, а 14,6% молодых специалистов работают не по своей специальности.

Как показали результаты опроса, проведенного среди молодых специалистов, имеющих в настоящее время оплачиваемую работу, и отображенные на рисунке 1, самым распространенным способом устройства на работу было именно самостоятельное приложение усилий без посторонней помощи. Так, 61% молодых специалистов самостоятельно нашли работу, 28% работающей молодежи получили работу через знакомых, что является вторым по популярности способом трудоустройства. Всего 6% выпускников высших учебных заведений трудоустроились по направлению своего вуза и 1% – по контракту между работодателем и институтом или университетом. Среди обратившихся в службу занятости населения успешными оказались 3% опрошенных молодых специалистов. Однако нужно отметить, что всего 29,6% опрошенных молодых специалистов обращались за помощью в трудоустройстве в службу занятости населения.

Таким образом, можно сделать вывод о заинтересованности молодых специалистов и выпускников высших учебных заведений в поиске работы по специальности. Однако высшие учебные заведения оказывают недостаточную поддержку и содействие в трудоустройстве своих выпускников.

Кроме того, на основании результатов проведенного обследования можно сделать вывод о том, что из 100% молодых специалистов, имеющих в настоящее время основную работу, 96,9% работают по найму и лишь 3,1% имеют собственное дело, хотя комментарии о пожелании открытия собственного бизнеса встречались часто в качестве ответов на вопросы анкеты. Этим может быть обосновано тем, что у кого-то есть вторая работа, а для 58,8% молодых людей – это собственное дело.

Относительно способа оформления на основной работе с большим отрывом преобладает бессрочный трудовой договор, который встречается у 76,9% работающей молодежи. А вот с теми, у кого есть вторая работа, ситуация иная – 61,5% молодых людей работают без оформления договора или контракта. Аналогично и с третьей работой – здесь у 75%, имеющих третью работу, нет официального оформления, а 25% работают по гражданско-правовому договору.

36% молодых специалистов предпочли бы связать свою дальнейшую трудовую жизнь с предприятием, на котором они работают в настоящее время, а 17% не строят столь долгосрочных планов и собираются остаться на нынешнем предприятии не более 5 лет. Вероятно, это связано с тем, что молодым специалистам просто необходим опыт работы для дальнейшего развития своей карьеры.

В завершение анализа отдельных аспектов работы нужно отметить, что 79,9% занятых на основной работе имеют фиксированный размер оплаты труда, а в случае второй работы – 81,8% молодых людей с этим видом деятельности имеют варьирующийся размер оплаты труда.

Притом что намерения молодых специалистов в отношении постоянства занятости на одном предприятии достаточно серьезные, вероятность потери работы есть всегда. При моделировании подобной ситуации на вопрос о том, легко ли молодым специалистам будет найти равноценную работу, 50% из них уверены, что с небольшими усилиями им удастся найти равноценную работу, 24% опрошенных молодых специалистов думают, что удастся найти достойную замену, однако с большим трудом.

Таким образом, энтузиазм молодых специалистов и уверенность в своих силах помогают им реализовывать себя на рынке труда.

Актуальным в последнее время стал вопрос о намерении переезда молодых специалистов. Несмотря на то, что более 70% опрошенных в ближайшее время переезжать не планируют, следует отметить причины переезда у тех, кто, тем не менее, рассматривает для себя такую перспективу (в общей сложности это 19% молодых людей).

По данным опроса самыми распространенными причинами переезда являются:

-

- поиск более высоких заработков (45,8%);

-

- желание сделать более удачную карьеру (37,3%);

-

- желание жить в более стабильном и благополучном обществе (30,5%);

-

- стремление жить в городе / стране с насыщенной культурной средой (22%).

Основными проблемами молодых специалистов, которые на сегодняшний день беспокоят их больше всего, являются:

-

1. Материальное положение – 56,2%;

-

2. Профессиональная карьера – 45,8%;

-

3. Собственное здоровье и здоровье членов семьи – 32,8%;

-

4. Жилищная проблема – 32,3%;

-

5. Медицинское обслуживание – 15,9%;

-

6. Проблемы политической жизни страны – 11,4%;

-

7. Отношения в семье, проблемы личной жизни – 10,9%;

-

8. Угроза потерять работу – 10,0%;

-

9. Неразвитость социальной и развлекательной инфраструктуры – 9,0%;

-

10. Сложности с трудоустройством – 5,0%;

-

11. Сложность с устройством ребенка в детский сад – 4,5%;

-

12. Сложность с получением дальнейшего образования – 4,0%;

-

13. Другое – 1,5%.

Меры, которые, по мнению молодых специалистов, необходимо предпринять для улучшения ситуации с трудоустройством молодежи в регионе, состоят в следующем:

-

1. Организация новых рабочих мест – 17,8%;

-

2. Прием на работу молодых специалистов без опыта работы – 14,4%;

-

3. Открытие новых предприятий и производств – 11,1%;

-

4. Повышение качества профессионального обучения – 8,9%;

-

5. Повышение заработной платы молодым специалистам – 8,9%;

-

6. Проводы людей пенсионного возраста на пенсию – 8,9%;

-

7. Поддержка малого и среднего бизнеса – 5,6%;

-

8. Развитие промышленности в регионе – 5,6%;

-

9. Трудоустройство выпускников вузов по окончании его, распределение – 5,6%;

-

10. Взаимодействие предприятий – работодателей и вузов – 4,4%;

-

11. Повышение заинтересованности работодателей в молодых специалистах – 4,4%;

-

12. Улучшение жилищных условий молодежи, постройка новых домов, социальное жилье – 3,3%;

-

13. Обучение и практику студентов на 4-х и 5-х курсах засчитывать как стаж работы – 3,3%;

-

14. Заключение договоров между вузами и работодателями для трудоустройства – 2,2%;

-

15. Возможность прохождения практик и стажировок на предприятиях – 2,2%;

-

16. Снижение требований работодателей при принятии на работу молодых специалистов – 2,2%;

-

17. Развитие системы информирования молодежи об имеющихся вакансиях – 2,2%;

-

18. Организация встреч студентов и выпускников с потенциальными работодателями – 1,1%;

-

19. Создание развитой культурной инфраструктуры – 1,1%;

-

20. Смена власти, правительства – 1,1%;

-

21. Другое – 13,3%.

Таким образом, социологическое исследование показало высокую зависимость мотивационных предпочтений молодежи от размера оплаты труда при выборе профессии в момент трудоустройства, а также на протяжении трудовой деятельности. Фактор оплаты труда превалирует также при смене места работы и является одним из мотиваторов смены молодым человеком места жительства в поисках более подходящей работы. Это обстоятельство должно служить серьезным поводом для инициирования решения данной проблемы с участием всех сторон социально-трудовых отношений, как с помощью инструментов государственной социальной политики, так и на принципах социального партнерства в рамках корпоративной социальной политики.

В целях настоящего исследования и в интересах наиболее полного представления о направлениях интеграции рынка труда и рынка образовательных услуг был проведен экспертный опрос представителей учебных заведений, научноисследовательских организаций, бизнес структур различных организационно-правовых форм по поводу их мнения относительно развития системы профессионального образования с учетом ситуации в молодежном сегменте рынка труда.

Распределение мнений экспертов по поводу наиболее эффективных организационно- экономических механизмов взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг приобрело следующий вид. На первое место по значимости (наибольшее количество ответов) эксперты поставили несколько направлений:

-

- распределение молодых специалистов после окончания вузов и организация стажировок с фиксацией в трудовой книжке стажа работы;

-

- увеличениеуровня заработной платы молодых специалистов;

-

- материальная, социально-экономическая поддержка (льготы) и материальное стимулирование молодых специалистов;

-

- улучшение качества образования;

-

- увеличение количества рабочих мест для молодых специалистов.

Некоторая конкретизация выявленных приоритетов показывает, например, что, несмотря на то, что обучение студентов по системе контрактов с работодателями, как эффективный механизм взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг, назвали в числе приоритетных механизмов только 5,9% респондентов, на вопрос: «Имеет ли смысл более широкое распространение системы контрактов вузов с работодателями в целях последующего трудоустройства молодых специалистов?» подавляющее число экспертов (более 90%) ответили утвердительно, около 6% отрицательно и 3,9% затруднились ответить.

Итак, в период экономического кризиса сформировались условия для появления значительных объемов избыточной рабочей силы и формирования у работодателей отношения к трудовым ресурсам как неисчерпаемому и беззатратному резерву производства, который не требует особого внимания и, тем более, планирования и вложения средств в его развитие. По этой же причине произошел разрыв существовавших ранее связей между предприятиями как потребителями рабочей силы и учебными заведениями профессионального образования, обеспечивавшими ее восполнение.

Государство, сохранив почти полную монополию на рынке образовательных услуг и взяв на себя значительную часть финансирования системы, в условиях практически полного отказа от активной роли в регулировании экономики (а значит, и рынка труда) не смогло сохранить существовавшую ранее систему планирования объемов и структуры подготовки профес- сиональных кадров. Учебные заведения стали и субъектом, и объектом процесса формирования планов приема.

Предприятия и органы местного самоуправления территорий, на которых располагаются учебные заведения, практически исключены из системы принятия решений о структуре и объемах подготовки профессиональных кадров, пополняющих их рынок труда. Органы службы занятости служат своеобразным буфером, смягчающим социально-экономические последствия разбалансированности между спросом экономики на профессиональные кадры и системой профессионального образования.

Региональные рынки труда и профессионального образования не имеют институционально оформленных способов предъявления требований друг к другу. Население реализует свои личные и семейные профессиональные планы независимо от стратегических региональных проектов развития.

Региональная система профессионального образования малопривлекательна для работодателей, о чем свидетельствует отсутствие крупных инвестиций, низкий платежеспособный спрос на образовательные программы начального и среднего профессионального образования, слабое участие работодателей в организации образовательного процесса по программам профессионального образования.

Присущая рыночным отношениям динамика развития производства требует органичной интеграции профессионального образования в экономику, ориентации его на постоянные изменения между спросом и предложением кадров. Именно в таком контексте система профессионального образования может рассматриваться в качестве важнейшего рычага развития экономики. Отсутствие эффективной системы социального партнерства учреждений профессионального образования с работодателями и механизма ее реализации делает работу системы профессионального образования малоэффективной.

Используя имеющийся опыт, необходимо выстраивать более тесные взаимоотношения вузов с предприятиями: согласование учебных планов и программ обучения с потребностями предприятий; привлечение представителей предприятий в работе методических советов вузов; проведение практических занятий и совместных исследований и т. п.

При таком подходе весь учебный процесс должен быть сконцентрирован на создании у молодых людей навыка самостоятельной практической работы. Представляется необходимым в образовательных программах и программах занятости молодежи предусмотреть проведение корректировки профессий и специальностей, по которым осуществляется подготовка молодежи в общеобразовательных и профессиональных учебных учреждениях с учетом реального и перспективного спроса на рабочую силу. Кроме того, следует ввести во всех образовательных учреждениях курс по обучению молодежи приемам поиска работы. Молодые люди должны владеть методами поиска нужной им работы, получения информации и сведений о вакансиях, развитию коммуникабельности, постижению культуры общения.

Необходимо развертывание широкой сети центров содействия молодежной предпринимательской деятельности, осуществляющих профессиональное обучение молодых безработных и обучение их основам ведения бизнеса в различных отраслях, организацию семинаров по предпринимательской деятельности и т. п.

При формировании молодежной политики необходимо учитывать, что при неполном и неэффективном использовании трудового потенциала молодежи замедляется процесс обновления рабочей силы и ротация кадров, особенно в тех отраслях, работа в которых для молодых людей не доступна или не привлекательна. Растрата трудового потенциала молодежи сегодня – это потеря качества рабочей силы в ближайшем будущем. Ведь целью обеспечения полной и продуктивной занятости молодежи является достижение роста эффективности труда, формирование структуры занятости в соответствии с потребностями совершенствования отраслевой и региональной структуры производства, учет социально-демографических факторов.

Молодежная политика должна быть нацелена на предоставление всем молодым людям равных стартовых возможностей вхождения в профессиональную и общественную жизнь. Целесообразно принять федеральный закон «О государственной молодежной политике» и зафиксировать в нем основные обязанности государства по отношению к молодежи, определить стандарты помощи молодым семьям, студентам, учащимся. С помощью этого закона необходимо законодательно обеспечить квотирование первого рабочего места для выпускников средних специальных и высших учебных заведений.

Также целесообразно ввести в практику установление вузам госзаказа на специалистов для государственных предприятий. Необходимо создать условия для привлечения и закрепления в научно-техническом комплексе страны талантливой молодежи, принять государственную программу обеспечения социальным жильем аспирантов и молодых специалистов.

Механизмы реализации отдельных направлений социальной политики в отношении молодежи должны разрабатываться в русле общей концепции управления социальными процессами. Управление социальными процессами в регионе в широком смысле – это управление всей совокупностью условий жизнедеятельности, включая формирование социальной инфраструктуры региона, а также их расширенное воспроизводство, в узком – управление сторонами общественной жизни, касающихся взаимоотношений людей и социальных групп. На всех уровнях управление социальными процессами осуществляется путем создания необходимого правового пространства и управляющего воздействия органов государственной власти и других субъектов управления на социальную сферу (условия жизни людей и их ценностные ориентации). Государство в лице федеральных органов власти в регионах и самих региональных органов власти выступает как основной институт, объединяющий усилия всех органов и систем в управлении социальными процессами. Причем оно осуществляется проведением социальных реформ и реформ во всех других сферах жизнедеятельности региона. Важным является условие взаимоувязки мер по реализации социальной политики с характером, интенсивностью и направлением протекающих социальных процессов в конкретном регионе.

При этом в рамках базового сценария Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 г. ожидается восстановление конъюнктуры внешних рынков, что позволит Удмуртской Республике сохранить кадровый потенциал и развиваться как крупный

2 Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года. Центр стратегических разработок // Ижевск-Санкт-Петербург, 2009 г. – С.11

процессинговый центр страны. В рамках этого предусмотрено «развитие за счет традиционных секторов: добыча нефти и процессинговое машиностроение»2.

Таким образом, очевидно, что потенциальные новые рабочие места появятся именно в промышленности.

Ввиду того, что с развитием отраслей растет и потребность в специалистах, уместным будет рассмотреть отдельно те категории опрошенных, кто является потенциальными работниками в конкретных сферах деятельности.

Из числа опрошенных студентов и молодых специалистов еще 27,5% проходящих обучение в высших учебных заведениях студентов планируют стать специалистами в сфере промышленности, при этом 24,2% и 23,9% молодых специалистов, стаж работы которых не превышает 3-х лет, имеют специализацию экономика и управление персоналом, а также юриспруденция, соответственно.

Тенденция обучения значительного числа студентов по промышленным специальностям открывает положительные перспективы их трудоустройства ввиду и планируемого развития таких секторов, как приборостроение и производство электрооборудования, атомная промышленность, химическое производство; а также черная металлургия, добыча нефти, автомобилестроение (сборка), производство нефтегазового оборудования, радиоэлектроника, сельское хозяйство, деревообработка, сетевой ритейл, машиностроение и ОПК.

Однако в рамках вопроса о трудоустройстве студентов, молодых специалистов, специалистов со стажем более 3-х лет, временно безработных и ищущих работу, а также находящихся в отпуске по уходу за ребенком важно рассмотреть вопрос и о намерении их работать по полученным специальностям.

Результаты проведенного обследования демонстрируют желание работать по выбранной специальности 73,6% студентов, ответивших на вопросы анкеты, 73,7% молодых специалистов, чей стаж работы не превышает 3-х лет, 78,1% специалистов, стаж работы которых превышает 3 года, и 87,5% молодых людей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Исключением из общей тенденции являются временно безработные и ныне ищущие работу, половина из которых затрудняется ответить на поставленный вопрос.

Результаты опроса показывают, что по большей части отношение к выбранной специальности у всех обследуемых групп не изменяется или изменяется в лучшую сторону. Это дает основание учитывать сложившиеся предпочтения в выборе профессии как стабильные, что поможет сопоставить перспективные направления развития региональной экономики с прогнозами профессиональноквалификационного состава потенциальной рабочей силы.

Вместе с тем, в условиях динамично развивающихся товарных и сырьевых рынков, диверсификации производства, модернизации региональной экономики рынок труда должен быть очень гибким. А это накладывает еще большую ответственность на сферу профессионального образования как с точки зрения сбалансированности спроса и предложения на рабочую силу, так и с позиций повышения инновационного потенциала и инвестиционной привлекательности сферы образования.

*****

-

1. Закон г. Москвы от 30.09.2009 г. № 39 «О молодежи».

-

2. Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 г. Центр стратегических разработок // Ижевск-Санкт-Петербург, 2009 г. ( http://www.csr-nw.ru/upload/file_category_587.pdf ).

Список литературы Направления интеграции рынка труда и рынка образовательных услуг в сфере высшего профессионального образования Удмуртской Республики

- Закон г. Москвы от 30.09.2009 г. № 39 «О молодежи».

- Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 г. Центр стратегических разработок // Ижевск-Санкт-Петербург, 2009 г. (http://www.csr-nw.ru/upload/file_category_587.pdf).