Направления развития местного самоуправления в условиях его интеграции в единую систему публичной власти

Автор: Мусинова Н.Н.

Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 7-2, 2025 года.

Бесплатный доступ

В Российской Федерации с 1991 года начались кардинальные изменения социально-экономической системы, направленные на построение демократического государства и связанные с уточнением роли государственных институтов, их состава, полномочий и территории, на которой местным сообществом самостоятельно решаются вопросы местной жизни. В становлении института местного самоуправления выделяется ряд временных этапов, в разграничении которых лежат изменения его правовой основы. Актуальность темы определяется тем, что, принятый в марте 2025 года, федеральный закон символизирует новый этап интеграции местного самоуправления в единую систему публичной власти. На повестке дня стоит задача выявления основных тенденций в его развитии и интеграции в единую систему публичной власти. Цель исследования – на основе комплексного анализа изменений правовой основы местного самоуправления в Российской Федерации, используя методы сравнительного анализа правовой практики, обобщения материалов научных статей, методов структурно-функционального анализа, ретроспективных методов сравнительного анализа роли местного самоуправления в единой системе публичной власти, определить направления его дальнейшего развития в условиях укрупнения муниципальных образований и его интеграции в единую систему публичной власти.

Местное самоуправление, муниципальное образование, публичная власть, органы публичной власти, органы государственной власти, организация местного самоуправления, муниципальная реформа, территориальное общественное самоуправление

Короткий адрес: https://sciup.org/142245387

IDR: 142245387 | УДК: 330:352:354

Текст научной статьи Направления развития местного самоуправления в условиях его интеграции в единую систему публичной власти

В любом государстве, согласно сложившимся представлениям об институтах власти, местное самоуправление (далее МСУ) является одним из важнейших его элементов, от эффективности функционирования которого зависит стабильность и перспективы развития любой социально-экономической системы. Роль МСУ и его функции в Российской Федерации зафиксированы в её Конституции [1]. Этот институт, занимая особое место в системе управления обществом и государством, является предметом изучения историков, обществоведов, политологов, экономистов, юристов и др.

Как показывает анализ научной литературы поиск оптимальных и эффективных моделей функционирования МСУ осуществляется не только в Российской Федерации, но и других странах. При этом не имеет значения ни форма организации государства, ни форма правления, ни национальные особенности [2].

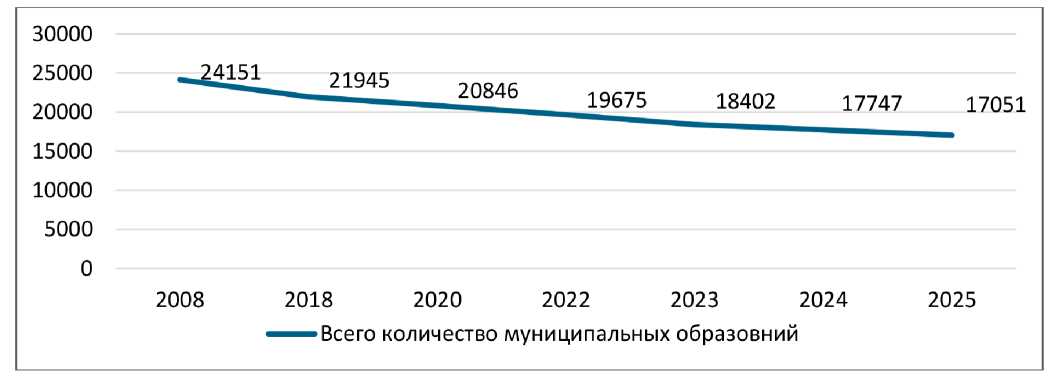

Актуальность исследования заключается в том, что функциональный анализ, проведенный в работе, позволяет выявить тенденции в развитии института МСУ и обозначить его дельнейшие перспективы. МСУ, являясь нижним уровнем публичной власти, осуществляется в муниципальных образованиях, количество которых по отношению к 2008 г. сократилось на 29,4%, что равносильно сокращению количества представительных органов на муниципальном уровне, относящихся к органам публичной власти.

Целью исследования является диагностика проблем и разработка предложений по развитию МСУ в условиях его интеграции в единую систему публичной власти.

Материалы и методы исследования

В девяностые годы ХХ века перед Россией встал вопрос об изменении базиса социально-экономической системы и перехода от иерархической системы государственного управления страной к организации на её территории МСУ. Анализ формирования МСУ на территории Российской Федерации показал, что большинство исследователей во временном периоде 1991–2017 гг. выделяют, как правило, четыре этапа его становления [2]. На рисунке 1 их выделено шесть, т. к. учитываются внесённые изменения в правовые акты, регулирующие функционирование МСУ.

Основным содержанием социально-экономических процессов, происходящих в начале 90-х годов является смена социальной парадигмы развития и переход от социалистической системы к условно либеральной. Эти процессы предполагают разгосударствление всех демократических институтов государства, к каковым относится местное управление. Одним из проявлений этого является формирование системы МСУ. Начало формирования системы МСУ в Российской Федерации можно отнести к периоду 1991–1995 гг. Именно в это время начался рост общественной активности. Основным принципом организации МСУ, основанным на системе международных актов, является его обособленность от системы органов государственной власти. Заметим, что организация МСУ в Российской Федерации, начиная с 1995 г. осуществлялась в соответствии с Законом № 154-ФЗ [3]. В 2003 г. был принят новый одноимённый закон [4], в соответствии с которым к 2008 году в России повсеместно была сформирована двухуровневая модель территориальной организации МСУ.

Согласно установленной законом нормой в субъектах РФ были сформированы муниципальные районы как муниципальные образования верхнего уровня [2], а на территории каждого из районов образованы муниципальные образования поселенческого типа. Динамика количества муниципальных образований за период начало 2008–2025 гг., представленная на рисунке 2, наглядно демонстрирует сокращение количества муниципальных образований. Общая их численность за этот период сократилась с 24151 ед. до 17051 единиц, то есть почти на 30 процентов. Уменьшение количества муниципальных образований до 2014 года происходило в основном результате их укрупнения, а позднее уже по причине преобразования муниципальных районов в городские и муниципальные округа.

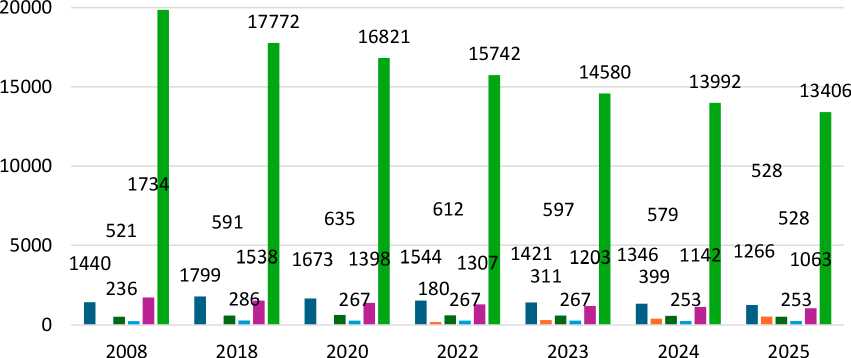

В этот период значительно изменилась и структура муниципальных образований по их видам. Так, если в 2008 году доля поселений в общем количестве муниципальных образований оставляла 89, 4 процента, то в 2025 уже 84,9. То есть поселенческий подход в развитии МСУ в Российской Федерации себя не оправдал.

Несмотря на то, что изменения, внесенные в 2020 г. в Конституцию РФ, исключили приоритет поселенческого уровня МСУ, однако существенно изменить территориальную организацию МСУ в России за анализируемый период не удалось. На рисунке 3 представлена динамика количества муниципальных образований по их видам. За исследуемый период наибольшее количество муниципальных образований отмечается в 2008 г., в их числе значительную долю составляли сельские (82,2%) и городские (7,2%) поселения. К 2025 г. отмечается рост числа городских и муниципальных округов. Произошло это после внесения поправок в мае 2019 г. в ст. 2 Закона № 131-ФЗ.

|

R S X к 4 X я a. X о S и u о о X и u V S X X H X X M X a. X X H X |

Сроки |

Нормативные акты |

Основное содержание этапа |

|

|

1991-1995 гг. |

Закон от 06.07.1991 №1550-1 |

Формирование модели МСУ, основанной на самостоятельности МСУ в системе управления государством |

||

|

1995-2003 гг. |

Закон от 28.08.1995 № 154-ФЗ |

Регламентация демократических основ МСУ |

||

|

—► |

2003-2014 гг. |

Закон от 06.10.2023 №131-Ф3 |

Переход субъектов РФ к двухуровневой модели территориальной организация МСУ: создание муниципальных районов и поселений |

|

|

—► |

2014-2019 гг. |

Внесение изменений в №131-Ф3, ст.2 |

Трансформация МСУ - укрупнения муниципальных образований и преобразования их в городские округа |

|

|

2019-2025 гг. |

Внесение изменений в Закон № 131 -ФЗ, ст. 10 |

Реализация МСУ в городских, сельских поселениях, муниципальных районах, муниципальных и городских округах и на внутригородских территориях городов федерального значения |

||

|

2025 г. |

Закон от 20.03.2025 № ЗЗ-ФЗ, ст.9. |

Реализация МСУ в муниципальных и городских округах и на внутригородских территориях городов федерального значения |

||

Рис. 1. Этапы становления и развития местного самоуправления в Российской Федерации Источник: составлено автором

Рис. 2. Динамика количества муниципальных образований за 2008–2024 годы сточник: составлено автором c использованием данных [5]

■ Муниципальные районы

■ Муниципалные округа

■ городские округа

■ внутригородские муниципальные образования

■ городские поселения

■ сельские поселения

Рис. 3. Количество муниципальных образований по видам Источник: составлено автором c использованием данных [5]

Особо следует отметить, что значительно изменилось не только количество муниципальных образований, но их структура. Так, если в 2008 году доля поселений в общем количестве муниципальных образований оставляла 89, 4 процента, то в 2025 уже 84,9. То есть поселенческий подход в развитии МСУ в Российской Федерации себя не оправдал. Наиболее значительные изменения в структуре произошли после 2018 года, когда в некоторых субъектах федерации началось укрупнение муниципальных образований, объяснявшееся совершенствованием бюджетных процессов в них.

Несмотря на то, что изменения, внесенные в 2020 г. в Конституцию РФ, исключили приоритет поселенческого уровня МСУ, однако существенно изменить территориальную организацию МСУ в РФ за анализируемый период не удалось. И только с 2020 г. отмечается рост муниципальных округов, по состоянию на 01.01.2023 г. они были об- разованы в 24 субъектах РФ. К 2025 г. их количество достигло 528 ед. (на 5 ед. больше, чем городских округов). К 01.01.2025 г. 12 субъектов РФ полностью перешли на одноуровневую модель организации МСУ.

Общее количество муниципальных образований за анализируемый период сократилось на 7 тыс. ед. и к 2025 году составило около 17 тыс. Учитывая, что в каждом муниципальном образовании создается представительный орган, минимальная численность депутатов которого зависит от вида муниципального образования и численности населения, проживающего на его территории, несложно определить их примерное число [4]. Проведенные расчеты показывают, что общая численность депутатов минимум сократилась на 78 тыс. чел.

Характер и направленность этих преобразований определялись в основном решениями федеральных и, в меньшей степени, региональных властей. При этом больше по- ловины субъектов РФ (в их числе многие республики) не вошли в число активных инициаторов и участников территориальных преобразований, осуществляемых в ходе муниципальной реформы, т. е. сохранили двухуровневую модель.

Результаты исследования и их обсуждение

Начало 2025 года ознаменовалось принятием нового закона об организации МСУ в РФ – № 33-ФЗ [6]. Для сравнения подходов к территориальной организации, полномочиям и правам местного самоуправления проведем сравнительный анализ действующего закона [4] и нового [6], используя для этого таблицу.

Данные, представленные в таблице, позволяют отметить, что закон, регулирующий деятельность органов МСУ, рекомендует в качестве основной одноуровневую модель территориальной организации и фиксирует группы полномочий в зависимости от возможности делегирования полномочий и компетенций от одних уровней управления другим. Однако при этом установлено, что если к сроку вступления в силу Закона № 33-ФЗ на территории субъекта РФ используется двухуровневая модель территориальной организации МСУ, то она сохраняется [6].

Однако, он (закон) подтверждает нормы прежнего представительства населения среди муниципальных депутатов для городских и муниципальных округов. Сокращение численности муниципальных образований приводит к значительному сокращению доступности населения как муниципальным услугам и депутатам, ко- торые согласно конституционным основам Российской Федерации, должны иметь возможность равного доступа к своим избирателям, интересы которых они представляют в органах МСУ.

В качестве выхода из этой ситуации некоторые авторы предлагают увеличить нормы представительства муниципальных депутатов в полтора – два раза [7]. При этом необходимо учесть, что увеличение численности представительных органов МСУ не потребует значительного увеличения муниципальных бюджетов. Согласно муниципальным нормативным актам, муниципальные депутаты работают на непостоянной основе, а компенсируются им лишь транспортных расходы и услуги связи. В процессе обсуждения законопроекта на заключительном этапе принятия установленных в законе норм в СМИ и публикациях в научно-аналитических изданиях были высказаны сомнения относительно их неизменности, но они (нормы) были приняты без изменений [8,9]. В качестве одного из основных возражений незыблемости этих норм при переходе к новой модели организации МСУ оппоненты ссылались на его недостаточную ресурсную базу, которая не позволит органам МСУ обеспечить в полном объеме реализацию муниципальных полномочий.

Таким образом, сокращение количества муниципальных образований в Российской Федерации носит объективный характер. Причем меняется не только количество, но их структура в пользу более крупных территориальных образований, что приводит к ограничению доступа населения к представителям публичных органов власти.

Анализ методических подходов федеральных законов № 131-ФЗ и № 33-ФЗ к территориальной организации, полномочиям и правам местного самоуправления

|

Федеральный закон № 131-ФЗ |

Федеральный закон № 33-ФЗ |

|

Сравнение подходов к территориальной организации местного самоуправления |

|

|

Изначально для всех субъектов РФ была установлена двухуровневая модель территориальной организации МСУ. С 2019 г. субъектам РФ предоставлено право выбора территориальной модели. |

Территория субъекта РФ разграничивается между муниципальными и городскими округами. Сохраняется возможность сохранения двухуровневой модели территориальной организации МСУ. |

|

Сравнение полномочий по решению вопросов местного значения |

|

|

Уточнен перечень вопросов местного значения и полномочий органов МСУ в зависимости от вида муниципального образования |

Сформулированы группы полномочий, в зависимости от возможности их делегирования разным уровням государственного и муниципального управления |

Составлено автором на основе [3,4].

Для ликвидации сложившегося парадокса следует, по нашему мнению, использовать шире инфраструктурные инструменты МСУ, в частности территориальное общественное самоуправление (ТОС), как институт местной демократии. ТОС способен выявлять локальные проблемы и ресурсы развития, мобилизовывать население на их решение посредством инициализации проектов. Деятельность ТОС часто нацелена на благоустройство территорий, развитие социальной инфраструктуры в населенном пункте, поддержку общественных инициатив, при этом для реализации своих проектов ТОСы нередко используют инициативное бюджетирование и средства самообложения граждан.

В ряде субъектов РФ накоплен значительный опыт развития ТОС, однако в масштабе страны ТОС распространено крайне неравномерно. Задача нормативного регулирования – сохранить и укрепить институт ТОС как неотъемлемую часть МСУ, даже при укрупнении муниципальных единиц и централизации отдельных функций. В рамках использования механизма поддержки развития ТОС в республиках Татарстан и Чувашской ежегодно проводятся смотры и конкурсы муниципальных проектов, финансирование лучших из них осуществляется из бюджета субъекта федерации и рекомендуются к использованию в ряде муниципальных образований.

В условиях реформирования МСУ роль ТОС должна существенно повышаться, поскольку как показывает практика, эта форма непосредственного участия граждан в МСУ, в первую очередь, может воспрепятствовать образованию вакуума власти. ТОСы могут эффективнее взаимодействовать друг с другом и с органами власти, создавая ассоциации развития ТОС на уровне региона и советы ТОС в муниципальных образованиях. В удалённых районах ТОСы становятся проводниками государственной политики на местах, участвуя в проектах по улучшению условий жизни и решении конкретных вопросов (ремонт дорог местного значения, обустройство детских площадок, организация досуга и др.), что способствует удовлетворённости жителей качеством среды проживания и снижению миграционного оттока.

ТОС следует рассматривать как резерв депутатского корпуса, т. е. в качестве возможных кандидатов на выборные муниципальные должности. В этой связи представляется необходимым укрепление связи деятельности ТОС с представительным органом. Субъект федерации своим нормативным актом может наделять орган ТОС отдельными организационными (муниципальными правовыми) полномочиями на договорной основе с выделением необходимых материальных и финансовых ресурсов. В этой связи на территории каждого субъекта РФ должно осуществляться содействие деятельности ТОС: определение направлений, а при необходимости принятие программ развития ТОС; ресурсная, в т. ч. финансовая поддержка их деятельности. Многие предлагаемые мероприятия предусмотрены в принятой стратегии развития ТОС [10].

Органам МСУ целесообразно наладить эффективную обратную связь с активистами ТОС удаленных территорий посредством современных медиаресурсов.

Заключение

Проведенный обзор изменений нормативной базы Российской Федерации, регулирующей деятельность органов МСУ и всей системы функционирования МСУ, показал существенные изменения в целевых подходах. На начальном этапе формирования системы МСУ ориентир был направлен на разгосударствление публичных институтов власти и составляющих её элементов при использовании европейского опыта. В дальнейшем целевым ориентиром организации института МСУ стало согласование деятельности всех уровней и видов публичной власти для достижения стратегических целей государства.