Направления развития теории международной производственной специализации в условиях интеграции

Автор: Панкова Лидия Александровна

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu

Рубрика: Мировая экономика

Статья в выпуске: 2 (35), 2016 года.

Бесплатный доступ

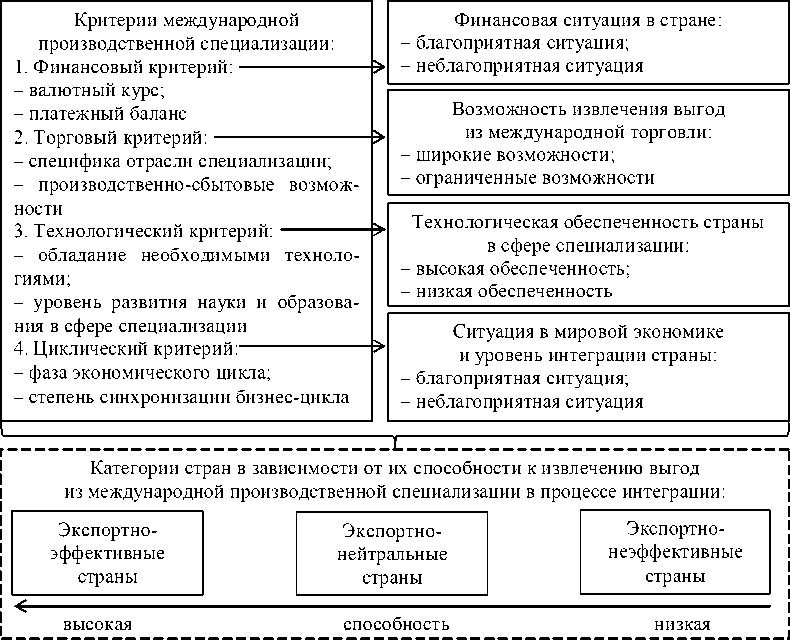

Статья посвящена определению направлений развития теории международной производственной специализации в условиях интеграции на основании новых тенденций в различных сферах международной хозяйственной деятельности. Автором предложена новая концепция международной производственной специализации в условиях интеграции. В результате проведения исследования автор пришел к выводу, что в современных условиях хозяйствования становится все более очевидной необходимость ограничения свободного рынка, связанная с углублением глобальных рыночных провалов. Поэтому в процессе международной производственной специализации в условиях интеграции страны должны руководствоваться не только относительными преимуществами в производстве определенных товаров или услуг, но и другими критериями. В качестве таких критериев предложены: финансовый критерий, определяющий финансовую ситуацию в стране; торговый критерий, отражающий возможность извлечения выгод из международной торговли; технологический критерий, рассматривающий технологическую обеспеченность страны в сфере специализации; циклический критерий, отражающий ситуацию в мировой экономике и уровень интеграции страны. На основании этих критериев автором выделены три категории стран в зависимости от их способности к извлечению выгод из международной производственной специализации в процессе интеграции: экспортно-эффективные, экспортно-нейтральные и экспортно-неэффективные страны.

Международная производственная специализация, интеграция, глобализация, международная торговля, свободный рынок, дезинтеграция

Короткий адрес: https://sciup.org/14971154

IDR: 14971154 | УДК: 338.22 | DOI: 10.15688/jvolsu3.2016.2.13

Текст научной статьи Направления развития теории международной производственной специализации в условиях интеграции

DOI:

С начала XXI в. экономическая теория все чаще сталкивается с практическими явлениями, вступающими в противоречие с современными теоретическими знаниями. Изменения, которые произошли в экономической среде, связанные с усилением и ускорением процесса глобализации и интеграции мировой хозяйственной системы, требуют модернизации теории международной производственной специализации [2].

Глобализация, которая сводит к минимуму национальный хозяйственный суверенитет и тем самым способствует интернационализации национальной экономической среды, перемещает хозяйствующие субъекты – домашние хозяйства, финансовые и нефинансовые корпорации и правительства – в принципиально иную среду с долгосрочными экономическими, социальными и политическими последствиями [7].

Новые тенденции в различных сферах международной хозяйственной деятельности изменяют условия специализации экономических систем. В соответствии с этим в данной работе выделяются следующие основные направления развития теории международной производственной специализации в условиях интеграции.

Финансовое направление. В современной мировой экономике движение коммерческого капитала и другие финансовые аспекты глобализации усиливаются наряду с увеличением потоков трансграничных инвестиций, ускорением глобального производства и удлинением цепочек поставок. Напряженная конкуренция в финансовом секторе и в целом спокойная обстановка в банковском кредитовании способствуют углублению международного платежного дисбаланса.

Взаимосвязь участников мирового рынка, с одной стороны, и относительно низкий уровень глобальной надзорной координации – с другой, представляют собой мощный потенциал как для нарушений или потрясений в мировой экономике, так и для передачи сбережений из развивающихся в развитые страны [3].

Существующие международные валютные механизмы глобальной экономической системы сдерживают узкие места в виде денежных манипуляций в пользу достижения преимуществ в иностранной торговле и связаны с перераспределением производства и доходов в мировой экономике [1].

Имеет место очевидное отсутствие механизма финансовой балансировки, который будет стимулировать восстановительные корректировки в странах с чрезмерными платежными излишками или дефицитом и позволит справиться с давлением непрерывного углубления глобального экономического дисбаланса, который проявляется в форме огромного бюджета и внешнеторговых излишков одних стран и дефицита платежного баланса других стран.

Расхождение рыночного курса национальных валют и их фактической стоимости исходя из объема ВВП из-за искусственного изменения валютных ставок составляет еще одну глобальную финансовую проблему. Сопутствующий эффект данного явления проявляется в некоторых странах в виде увеличения валютных резервов.

Накопление резервов часто воспринимается как своего рода предохранитель. Также ведется соперничество за более надежные резервы, в ходе которого прилагаются усилия для поддержания низких курсов национальных валют и конкурентных преимуществ экономики в международной торговле [4].

Торговое направление. На возможность извлечения выгод из международной производственной специализации в процессе интеграции оказывают влияние несколько факторов, важнейшими из которых, помимо обладания относительными конкурентными преимуществами для производства данных товаров и услуг, являются валютный курс, динамика мирового спроса и уровень конкуренции на мировых рынках.

Современный мир стоит перед проблемой переориентации источников роста в сторону расширения потребления в странах с дефицитом и производства в странах с излишками. Развитые и относительно быстро растущие страны часто финансируют или предоставляют дешевые кредиты для общего потребления развивающимся странам в обмен на обещание будущего спроса на их продукцию.

В условиях посткризисного развития мировой экономики решение проблемы глобальной рецессии вряд ли можно найти в обычной активизации динамики роста с возвратом к предыдущей тенденции или модели роста. Налицо признаки новых вызовов и тенденций с соответствующими последствиями для социально-экономической и политической сфер.

На макроэкономическом уровне существует очевидный существенный сдвиг экономической мощи и статуса некоторых стран, в частности азиатских развивающихся, в мировой экономике. Особенно крупные страны (Китай, Индия, Бразилия и др.) переходят из своего прежнего статуса подражателей и копиров стран с развитой экономикой в положение новаторов со своими собственными оригинальными исследованиями и разработками, которые применяют прогрессивные бизнес-модели, а также используют новые технологии в сфере производства товаров и услуг [6].

Это не только переход из положения должника (импортера или получателя иностран- ного капитала) в положение кредитора – это коренное преобразование роли действующих на международном уровне владельцев корпораций и суверенных инвестиционных фондов. Структурные аспекты собственности, следовательно, находятся в тесной связи с этим новым компонентом глобальной предпринимательской среды.

Помимо государственных компаний существуют также новые, прогрессивно структурированные семейные предприятия, возникающие в динамичной среде азиатских экономик. Они предлагают весьма специфические варианты мотивации, трудовых отношений, подходы к возможностям роста, а также временные горизонты инвестиционных планов и возврата вложенного капитала.

Уровень дифференциации хозяйствующих субъектов из крупных экономик развивающихся стран достаточно высок. Одним из таких примеров являются китайские и в последнее время также индийские компании, приобретающие сельскохозяйственные площади в Африке, осуществляющие финансирование железнодорожных проектов и строительство портовых сооружений на других континентах, а также поддерживающие инвестиционную деятельность органов местного самоуправления.

Исходя не только из цели получения текущей прибыли, эти предпринимательские структуры стремятся к созданию социальных льгот (например, поставки продовольствия, источников энергии и сырьевых товаров) и обеспечению лояльности потребителей в долгосрочной перспективе. Когда новые транснациональные корпорации из крупных развивающихся стран, жестко конкурирующие за ресурсы, вышли на мировую сцену, они повысили уровень риска и неопределенности управления современной глобальной бизнес-средой [12].

Дополнительными факторами риска являются геополитические потрясения, стихийные бедствия, финансовые кризисы, инфляционное давление в ключе развивающихся стран, углубление долговых проблем в США и т. д. В настоящее время хозяйственная деятельность и связанные с ней риски имеют очевидный транснациональный характер и глобальный охват.

Технологическое направление. В настоящее время наблюдается сложность прогрессивной адаптации в направлении мировых технологических тенденций. В этом контексте имеет смысл отметить, что экономическая теория до сих пор сосредоточена главным образом на анализе связи между глобализацией и производством, особенно на возможности отдельных стран специализироваться не только на производстве готовой продукции, но и на всех видах промежуточных этапов производства и, соответственно, на отдельных фазах производственного процесса.

Можно рассмотреть сектор услуг, особенно современных и сложных, как новый вызов для проведения научно-технологических исследований. Они должны быть ориентированы прежде всего на оценку эффективности определенной комбинации экономической деятельности и государственной поддержки, конкретных преимуществ услуг в контексте глобального развития спроса, а также потенциала для создания новых рабочих мест, требований к квалификации и др.

Эти вопросы касаются как развитых, так и развивающихся стран. В сфере технологий Индия выходит на первый план. Она преуспела в создании впечатляющей сети научно-исследовательских и сервисных центров для транснациональных корпораций и тем самым превратила экспорт услуг в области информационных технологий в источник прибыли.

Циклическое направление. Важным аспектом современной международной производственной специализации является влияние процессов глобализации на экономический цикл и экономический рост в макроэкономической теории. Важнейшими макроэкономическими эффектами в краткосрочном периоде после ударной волны кризиса в теории реального делового цикла являются следующие [8]:

– процентная ставка по-прежнему завышена, как и во время кризиса, но она постепенно снижается, поскольку несоответствие между совокупными расходами (спросом) и совокупным предложением становится все меньше, однако еще не находится на равновесном уровне;

– в период сразу же после кризиса инерционно продолжается производство товаров и услуг в том же объеме, что сопровождает- ся снижением уровня располагаемых доходов и падением спроса, в результате чего возникают излишек предложения и банкротство предприятий;

– инвестиционный спрос снижается, поскольку снижается производительность капитала;

– неоднозначной является ситуация в области занятости и уровня цен, так же как во время кризиса, так как под воздействием государственного стимулирования занятости могут создаваться новые рабочие места, в противном случае конкуренция на рынке труда будет расти. При этом цены могут как снижаться из-за превышения предложения над спросом, так и повышаться из-за последующего сокращения предложения и общей инфляции.

Макроэкономическая реальность в теории делового цикла в новом долгосрочном равновесии обладает следующими характеристиками [10]:

– новое долгосрочное равновесие по сравнению с прежним долгосрочным равновесием установлено на более высоком уровне предложения. Кроме того, фондообеспеченность в экономике становится выше;

– уровень цен, вероятно, увеличится по сравнению с базовым периодом. Увеличивается спрос на сделки, осуществляемые за наличный расчет, в то время как процентная ставка возвращается к своему первоначальному долгосрочному равновесному уровню. Изменения в операционных издержках не происходят.

Важным аспектом в этом контексте является эндогенность интеграции, которая предполагает, что страны, которые участвуют в экономической интеграции в течение более длительного периода времени, должны выйти на более высокий уровень синхронизации экономических циклов [5].

Основная теоретическая основа для анализа циклической и структурной синхронизации заложена в теории оптимальных валютных зон, которая сравнивает затраты и выгоды, связанные с вступлением в валютный союз. Монетарная интеграция, среди прочего, способствует устранению границ для национальных валют. Это способствует сокращению расстояния и изменению структуры экономических агентов [11].

Монетарная интеграция также сигнализирует о готовности страны принять участие в еще более широкой экономической интеграции, которая включает в себя, помимо прочего, вопросы прав собственности, нетарифных торговых барьеров, политики в области труда и социальной политики. Валютный союз усиливает эффекты свободного рынка. Синхронизация глобальных экономических потрясений увеличивается по мере возрастания экономической интеграции и глобализации, что проявляется в следующих явлениях [9]:

– количественные или качественные изменения условий экономической интеграции, при условии, что количественные барьеры, свободное перемещение факторов производства и национальные валюты будут удалены, это должно привести к более высокой синхронизации бизнес-циклов;

– процесс интеграции связан с ростом международной торговли и с постепенным возрастанием синхронизации бизнес-циклов;

– если в рамках развивающегося процесса интеграции все барьеры взаимной международной торговли постепенно удаляются, это может привести к региональной концентрации производства, связанной с более низкими расходами. Торговая интеграция приводит к более высокой специализации стран, а следовательно, к увеличению возможности возникновения асимметричных шоков (эффект агломерации);

– в период кризиса позитивные последствия процесса экономической и валютной интеграции подавляются;

– нынешний экономический кризис явно оказывает негативное влияние на процесс экономической и валютной интеграции, так как выгоды снижаются, а затраты растут. Это отрицательное развитие, однако, может быть ограничено во времени.

В соответствии с обозначенными направлениями в данной работе предлагается новая авторская концепция международной производственной специализации в условиях интеграции (см. рисунок).

Как видно из рисунка, в рамках разработанной концепции предложены новые критерии международной производственной специализации в условиях интеграции:

Рисунок. Концепция международной производственной специализации в условиях интеграции Примечание. Составлено автором.

– финансовый критерий, определяющий финансовую ситуацию в стране с помощью валютного курса и платежного баланса;

– торговый критерий, отражающий возможность извлечения выгод из международной торговли через специфику отрасли специализации и производственно-сбытовые возможности страны;

– технологический критерий, рассматривающий технологическую обеспеченность страны в сфере специализации посредством обладания необходимыми технологиями и уровнем развития науки и образования в сфере специализации;

– циклический критерий, отражающий ситуацию в мировой экономике и уровень интеграции страны с помощью фазы экономического цикла и степени синхронизации биз-нес-цикла.

На основании этих критериев можно выделить три категории стран в зависимости от их способности к извлечению выгод из международной производственной специализации в процессе интеграции. Экспортно-эффектив- ные экономики у тех стран, которые при поддержке благоприятной курсовой политики (заниженный валютный курс) получают преимущество не только в качестве экспортируемых товаров, но и в их цене.

Спрос на их продукцию стабилен, конкуренция невысока, вероятность появления товаров-заменителей минимальна. Общие условия производства продукции, на которой специализируются эти страны, благоприятны, лояльность мировых потребителей к ним стабильна и высока.

Они обладают необходимыми технологиями и активно проводят научные исследования в сфере своей специализации. Текущая фаза экономического цикла благоприятна для международной производственной специализации (экономический рост), уровень их интеграции в мировую экономику и степень синхронизации бизнес-циклов низкая.

Экспортно-нейтральные экономики у тех стран, рыночный курс национальной валюты которых совпадает с ее реальным курсом. Они специализируются на экспорте продукции на рынках со средним уровнем конкуренции, динамично изменяющимся, но в целом предсказуемым спросом.

Вероятность появления товаров-заменителей существует, но находится на приемлемом уровне. Общие условия производства продукции, на которой специализируются эти страны, нормальные, лояльность мировых потребителей к ним нестабильна, но приемлема.

В целом они обладают необходимыми технологиями или проводят научные исследования в сфере своей специализации для заполнения технологических пробелов. Текущая фаза экономического цикла не обязательно благоприятна, уровень их интеграции в мировую экономику и степень синхронизации биз-нес-циклов средняя.

Экспортно-неэффективные экономики формируются у стран, характеризующихся завышенным валютным курсом, что делает цены, устанавливаемые на их продукцию, неконкурентоспособными на мировых рынках и вынуждает их снижать цены до уровня ниже себестоимости. Они специализируются на экспорте продукции на высококонкурентных рынках с непредсказуемым спросом и высокой вероятностью появления товаров-заменителей.

Общие условия производства продукции, на которой специализируются эти страны, недостаточно благоприятны (относительных конкурентных преимуществ не так много или нет), лояльность мировых потребителей к ним нестабильна и недостаточно высока.

Они не обладают необходимыми технологиями в сфере своей специализации и импортируют их. Текущая фаза экономического цикла неблагоприятна для международной производственной специализации (рецессия, стагнация), уровень их интеграции в мировую экономику и степень синхронизации бизнес-циклов высокая.

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что в современных условиях хозяйствования становится все более очевидной необходимость ограничения свободного рынка, связанная с углублением глобальных рыночных провалов. Поэтому в процессе международной производственной специализации в условиях интеграции страны уже не могут руководствоваться, как это было первоначально, только абсолютными или относительными преимуществами в производстве определенных товаров или услуг.

В настоящее время проявляется противоречие интеграции, связанное с тем, что интеграционные процессы в мировой экономике сопровождаются тенденцией дезинтеграции. Это позволяет утверждать существование угрозы специализации для национальной экономики, так как дестабилизация ситуации на мировых рынках может привести к неспособности страны сбыть продукцию, на которой она специализируется, и, что еще хуже, приобрести импортную продукцию, которую она не производит самостоятельно, что неизбежно приведет к дефициту в экономике и социально-экономическому кризису.

Следовательно, в процессе международной производственной специализации в условиях интеграции страны должны руководствоваться не только стремлением к максимизации краткосрочной экономической эффективности и идеей разделения труда в мировом хозяйстве, но и интересами долгосрочного устойчивого развития национальной экономики, что обусловливает необходимость ограничения международной производственной специализации.

Список литературы Направления развития теории международной производственной специализации в условиях интеграции

- Бартенев, С. А. Международная специализация и кооперирование -две стороны единого процесса/С. А. Бартенев//Российский внешнеэкономический вестник. -2012. -№ 3. -С. 3-7.

- Белякова, В. А. Межстрановая специализация как основополагающий фактор международной конкуренции/В. А. Белякова//Сборник научных трудов вузов России «Проблемы экономики, финансов и управления производством». -2012. -№ 31. -С. 75-80.

- Гичиев, Н. С. Взаимосвязь международной специализации, внешней торговли и экономического роста/Н. С. Гичиев//Приоритетные научные направления: от теории к практике. -2014. -№ 11. -С. 161-166.

- Гоголева, Т. Н. Роль интеллектуальных ресурсов в формировании международной специализации страны/Т. Н. Гоголева, Н. И. Шикина//Поволжский торгово-экономический журнал. -2014. -№ 6 (40). -С. 51-57.

- Егорова, Л. И. Перспективные направления международной инновационной специализации промышленного сектора экономики России как основа экономической безопасности/Л. И. Егорова, К. А. Дорошенко, Е. М. Егорова//Экономика устойчивого развития. -2012. -№ 10. -С. 64-69.

- Златкина, Е. Д. Место научно-технологической специализации и кооперации в системе международных экономических отношений/Е. Д. Златкина//Современные проблемы науки и образования. -2014. -№ 4. -С. 433.

- Кунаков, Д. А. Профиль внешнеэкономической специализации национальной экономики России на современном этапе/Д. А. Кунаков//Российский внешнеэкономический вестник. -2012. -№ 12. -С. 11-18.

- Леденева, M. B. Сырьевая внешнеторговая специализация России: расчет потерь добавленной стоимости/М. В. Леденева//Национальные интересы: приоритеты и безопасность. -2011. -№ 23. -С. 47-58.

- Оболенский, В. П. Россия в международном разделении труда: сохранение или обогащение специализации?/В. П. Оболенский//Российский внешнеэкономический вестник. -2013. -№ 1. -С. 32-38.

- Панкова, Л. А. Перспективная модель международной производственной специализации России/Л. А. Панкова//Аудит и финансовый анализ. -2015. -№ 4. -С. 369-372.

- Попкова, Е. Г. Финансовый рынок России как инструмент развития инновационной экономики/Е. Г. Попкова, Т. Н. Митрахович//Инновационное развитие экономики. -2011. -№ 4. -C. 44-48.

- Попова, Л. В. Продовольственная безопасность страны как главная цель современной экономической политики Российской Федерации/Л. В. Попова, М. П. Беликова//Научное обозрение. Серия 1, Экономика и право. -2015. -№ 2 -С. 39-45.