Направления совершенствования государственной политики регионального развития посредством определения перспективных специализаций субъектов РФ

Автор: Коварда В.В., Болычева Е.А., Гололобова М.А.

Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 12-2, 2019 года.

Бесплатный доступ

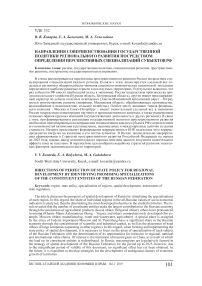

В статье рассматриваются перспективы пространственного развития России посредством стимулирования специализаций каждого региона. В связи с этим, анализируется удельный вес отдельных регионов в общероссийские значения социально-экономических показателей, тем самым определяются наиболее развитые отрасли в исследуемых территориях. В результате выявлено, что ряд субъектов РФ вносят наибольший вклад в экономику России посредством производства продукции сельского хозяйства (Курская область, Белгородская область), другие имеют ярко выраженный характер по добыче полезных ископаемых (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), третьи многосторонне развиты (например, Московская область: обрабатывающее производство, водоснабжение и водоотведение, сельское хозяйство). Особое место занимают города федерального значения - Москва и Санкт-Петербург - имеют значительный удельный вес в экономике России посредством концентрации научного и производственного капитала, а также размещением головных офисов крупных компаний (осуществляющих деятельность в других регионах)...

Регион, государственная политика, специализация регионов, пространственное развитие, инструменты государственного регулирования

Короткий адрес: https://sciup.org/142222761

IDR: 142222761 | УДК: 332 | DOI: 10.17513/vaael.882

Текст научной статьи Направления совершенствования государственной политики регионального развития посредством определения перспективных специализаций субъектов РФ

Современный этап характеризуется значительной дифференциацией в уровнях социально-экономического развития субъектов РФ, что отмечено в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации [1]. При этом, органы исполнительной и законодательной власти федерального уровня постоянно стремятся к выравниванию регионов по степени развития, осуществляя прямое финансирования (в т.ч. трансферты в форме дотаций, субсидий и т.п. [2]), либо создавая благоприятные условия для предпринимательской деятельности (например, создание территорий с особым правовым статусом для резидентов) [3]. Также, при оценке эффективности деятельности органов власти субъектов РФ, осуществляемой посредством системы показателей, предусмотрено выделение грантов тем регионам, которые демонстрируют наибольшие показатели роста.

Таким образом, в рамках регионального развития используется система инструментов и механизмов государственного стимулирования, сочетающих как прямое воздействие или поощрение экономического роста косвенными методами, так и создание конкурентной среды между территориями.

Однако, следует отметить недостаточность системного подхода при формировании государственной политики регионального развития – отсутствует единое целеполагание при разработке и внедрении конкретных методов и инструментов. В этом аспекте некоторые эксперты отмечают в качестве положительного момента утверждение Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, в которой отмечены перспективные экономические специализации каждого субъекта РФ [4]. При этом, важным представляется поэтапность (постепенность) развития указанных специализаций, т.к. они приведены без соответствующих технико-экономических расчетов и, порой, не всегда могут быть выделены на общероссийском уровне (отражают ресурсный потенциал территории в перспективе).

В результате, можно сделать вывод, что пространственное развитие России необходимо осуществлять посредством районирования, развития сложившейся специализации и вовлечение в региональные, национальные и международные цепочки создания стоимости, а также эффективного использования потенциалов регионов.

Цель исследования

В связи с вышесказанным была поставлена цель проанализировать степень различия специализаций регионов РФ и исследовать основные направления совершенствования государственной политики регионального развития посредством определения перспективных специализаций субъектов РФ.

Материал и методы исследования

В качестве материала для подготовки научной статьи выступали нормативно-правовые документы, размещенные в справочно-правовой системе «Кон-сультантПлюс», статистические данные Росстата, информационные материалы органов власти, труды российских ученых. Исследование проводится посредством методов анализа и синтеза.

Результаты исследования и их обсуждение

В настоящее время за каждым регионом России закрепилась некоторая специализация, которую можно проследить по удельному весу конкретного показателя в общероссийских значениях. При этом, значительная часть субъектов РФ имеет невысокие значения при наличии потенциала роста, другие, напротив, обладают существенными для страны значениями. Так, например, г. Москва по уровню ВРП в 2016 г. занимала первой место в России с величиной 20,6 % (т.е. пятая часть ВВП страны формируется в г. Москва). Аналогичная ситуация касается и такого показателя, как «добыча полезных ископаемых», который по состоянию на 2016 г. составил 9,14 %. Фактически, данный момент связан с тем, что многие крупные компании, осуществляющие свою деятельность в других субъектах РФ, зарегистрированы в г. Москва, и уплачивают там значительную часть налогов (13,9 % в Федеральный бюджет РФ от общероссийского значения в 2017 г.) [5].

При этом по доле субъекта РФ в общероссийских значениях показателей можно выделить первичную (сложившуюся в настоящее время, без учета, порой, ряда потенциальных направлений) специализацию в России. Так, например, в Курской области преобладает сельское хозяйство (2,6 % в 2017 г. в РФ) и производство электроэнергии (1,12 %), что вполне объяснимо и связано с потенциалом региона – черноземные почвы (растениеводство – 2,9 %) и наличие атомной электростанции (АЭС) (в настоящее осуществляется строительство АЭС-2). В Белгородской области преобладает сельское хозяйство (4,4 %), а также обрабатывающие производства (1,62 %). В то же время в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра преобладает добыча полезных ископаемых (21,44 % общероссийского значения), продукция обрабатывающего производства со- ставила в 2017 г. 1,38 %, производства электроэнергии, паром и газом составило 4,01 %, а сельское хозяйство ввиду географических и природно-климатических особенностей региона не развито (рис. 1). При этом, вышеотмеченный субъект РФ обеспечивал в 2017 г. 21,7 % всех поступлений налогов в федеральный бюджет РФ.

В Вологодской области также недостаточно развито сельское хозяйство, но продукция обрабатывающих производств составила в 2017 г. 1,48 %, в Тверской области – обеспечение электричеством, газом и паром – 1,76 %. В г. Санкт-Петербург преобладает производство продукции обрабатывающей промышленности (5,73 %), обеспечение электроэнергией, газом и паром (3,98 %), водоснабжение, водоотведение и т.д. (5,66 %), при этом также недостаточное обеспечение сельскохозяйственной продукцией собственного производства.

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

Продукция сельского хозяйства - всего

Рис. 1. Удельный вес отдельных субъектов РФ в общероссийских основных социально-экономических показателях в 2017 г. (в процентах)

Таким образом, по результатам поверхностного анализа можно предложить дальнейшее развитие сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Курской и Белгородской областях с целью обеспечения более северных субъектов РФ, таких как Тверская и Вологодская области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Санкт-Петербург (данный посыл приобретает особую важность в контексте импортозаме-щения). В свою очередь, некоторые из вышеперечисленных регионов имеют специализацию в обрабатывающей промышленности, что вызывает необходимость стимулирования развития данных направлений с целью обеспечения других регионов.

В дальнейшем следует проанализировать потенциальные возможности каждого региона в императиве развития новых направлений деятельности. Так, например, Курская область обладает транзитным потенциалом (через регион проходит участок трассы «Мо-сква-Симферополь», а также автодорога по направлению в столицу Украины г. Киев) [6], перспективами развития сельского хозяйства и переработки с/х сырья в направлении расширения и углубления, а также включения предприятий и организаций в региональные, национальные и международные цепочки создания стоимости.

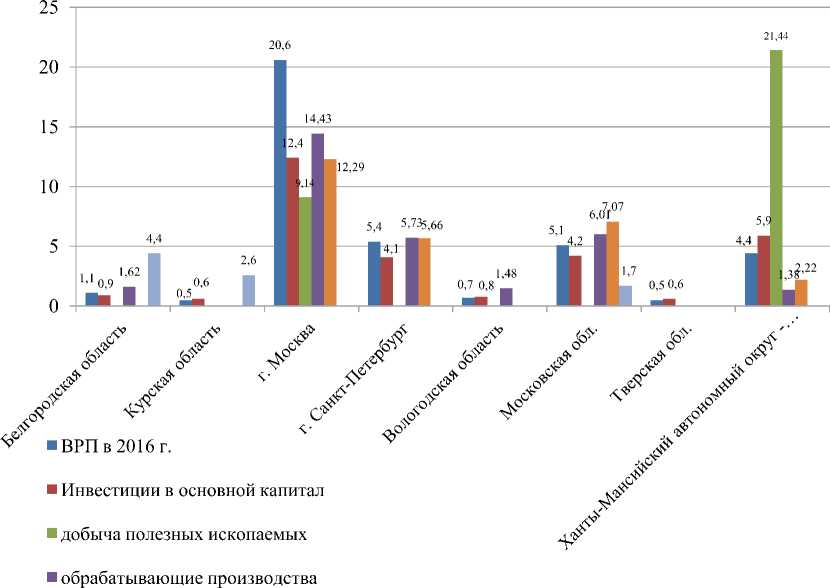

В этом аспекте необходимо стимулирование развития предпринимательского климата в двух взаимодополняющих векторах (рис. 2).

Таким образом, с одной стороны развитие инвестиционной привлекательно- сти региона посредством активизации эндогенных факторов роста (прежде всего, за счет использования потенциала) должно быть подкреплено достаточной инвестиционной активностью, с другой стороны. В данном случае возможно использование механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) с целью расширения инвестиционной привлекательности субъекта РФ.

В рамках расширения специализации и кооперации регионов страны интерес представляет опыт КНР по преодолению значительной дифференциации в уровнях социально-экономического развития регионов. Так, в 2015 г. были одобрены основные положение синергетического развития региона Пе-кин-Тяньцзинь-Хэбэй (своеобразный макрорегион), в рамках которого предусмотрена децентрализация Пекина, интеграция транспортной инфраструктуры, экологической защиты окружающей среды, модернизации промышленности и других ключевых секторов [7]. В результате различные по уровню экономического развития и урбанизации регионы должны достигнуть состояния сбалансированности: часть производственных мощностей и специалистов из Пекина будет перенаправлено в соседние территории (входящие в макрорегион), что позволит увеличить долю городского населения в них и, в целом, расширить степень индустриализации, которая повлечет рост качества жизни. В свою очередь, Пекин получит возможность снизить уровень антропогенной нагрузки на окружающую среду и создать зоны релаксации в городе (лесо-парковые ареалы и т.п.).

Рис. 2. Основные принципы развития благоприятного предпринимательского климата

В России административными мерами такие проекты не реализуется, однако в процессе развития можно наблюдать относительное влияние более экономически развитых субъектов РФ на относительно менее развитые, например, г. Москва на соседние территории. Так, исходя из рис. 1 видно, что соседний регион относительно города федерального значения Москва – Московская область – также демонстрирует относительно высокие показатели в общероссийском масштабе. В 2017 г. удельный вес региона по продукции обрабатывающих производств составил 6,01 %, обеспечении электроэнергией, газом и паром – 5,19 %, водоснабжение, водоотведение и т.п. – 7,07 %, продукции сельского хозяйства – 1,7 %. Однако в следующем регионе (после Московской области) – Тульской области – в 2017 г. отсутствовали показатели, по которым субъект РФ занимал более 1 % удельного веса в общероссийских значениях. В то же время, вышеотме-ченная территория является крупным разработчиком и производителем оружия, соответственно, обладает научным, технологическим и техническим потенциалом, который, вероятнее всего, недостаточно используется. В этом случае важно отметить, что в регионе применяются экономические инструменты косвенного воздействия в целях повышения инвестиционной привлекательности (Постановлением Правительства РФ от 14.04.2016 № 302 создана особая экономическая зона «Узловая», в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.04.2019 г. № 430 создана территория опережающего социально-экономического развития «Алексин» [8, 9]). Однако, в целях придания синергетиче- ского эффекта возможно рассмотрения кооперации с более экономически развитыми Московской областью и г. Москва.

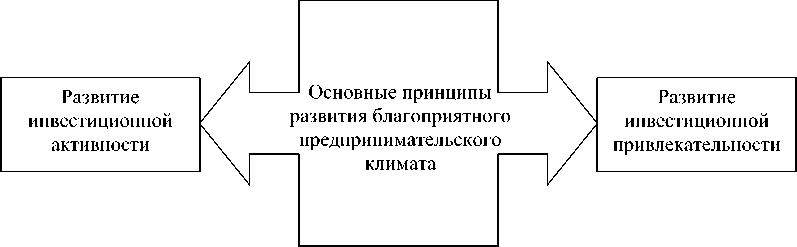

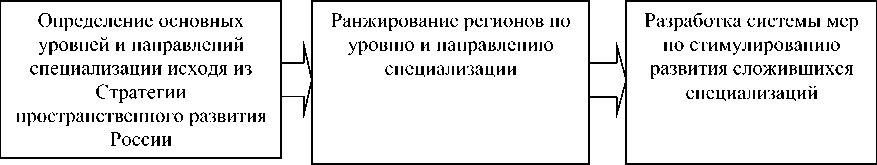

Таким образом, при формировании региональных стратегий социально-экономического роста необходимо отталкиваться от стратегии пространственного развития России, и, соответственно с этим, органам власти следует осуществлять разработку и реализацию методов и инструментов стимулирования. При этом, инвестиционные стратегии должны быть разделены на два взаимодополняющих и взаимодействующих направления: развитие существующего потенциала и производство «новой» (для региона) продукции (рис. 3).

В данном случае, алгоритм действий направлен на интеграцию каждого субъекта РФ в общероссийскую пространственную карту посредством выделения сфер деятельности, в которых регион более эффективным образом использует имеющиеся ресурсы. Если же территория не обладает ярко выраженной специализацией, то рассматривается ее потенциал, который может быть реализован в первую очередь. В противном случае, первоначально развиваются сферы деятельности в соответствии со специализацией, а потенциал в виде эндогенных факторов постепенно включается в функционирование территориально социально-экономической системы.

В конечном итоге, реализация государственной политики регионального развития должно быть согласовано со Стратегией пространственного развития и осуществляться по двум основным направлениям: расширение существующих специализаций и активизация потенциальных возможностей субъектов РФ (рис. 4).

Рис. 3. Стратегические направления развития региональных социально-экономических систем в аспекте повышения привлекательности

1 ЭТАП

2 ЭТАП

Определение потенциала конкретного субъекта РФ

Разработка программ развития конкретных потенциальных травлений, активизация эндогенных факторов экономического роста

Разработка системы мер по стимулированию развития потенциальных специализаций

МОНИТОРИНГ

Рис. 4. Основные этапы реализации стратегии пространственного развития России в векторе стимулирования развития специализаций

Следует отметить, что этапы могут осуществляться параллельно или последовательно. На первом первоначально проводится формирование системы специализаций регионов РФ, а также по удельным показателям в общероссийских значениях (или ассортименту вывозимой продукции в соседние субъекты России или за границу страны) определяются приоритетные направления развития. В данном случае должен быть соблюден принцип сбалансированного пространственного развития, а также ключевые ориентиры в области импортоза-мещения. Следующим шагом является разработка и реализация системы мер и инструментов по стимулированию отраслей специализации.

На втором этапе осуществляется анализ потенциала конкретного субъекта РФ, выявляются эндогенные факторы роста (например, транзитный потенциал, рекреационный и т.д.), исходя из чего разрабатывается пространственная карта распределения перспективных отраслей и секторов экономики (элемент планирования). В дальнейшем формируется система мер по стимулированию развития потенциальных специализаций.

Важной составляющей приведенной схемы является налаживание и развитие межрегиональной кооперации. В результате произойдет постепенное изменение структуры экономики в направлении производства продукции высокой степени переработки и технологичных отраслей (в Стратегии экономической безопасности РФ в качестве одной из основных угроз указано исчерпание экспортно-сырьевой модели экономического развития и снижение роли традиционных факторов экономического роста, т.е. отмечена недостаточность сложившейся структуры экономики).

Заключение

В заключении следует отметить необходимость направлять усилия на формирование региональных специализаций в рамках стратегии пространственного развития России. При этом особое внимание целесообразно уделять не только сложившимся специализациям, но и перспективным (исходя из потенциала конкретного региона и кооперационных связей), что повлечет изменение структуры экономики от сырьевой направленности к производству технологичных товаров и услуг.

Список литературы Направления совершенствования государственной политики регионального развития посредством определения перспективных специализаций субъектов РФ

- Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 "О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года" [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216629/ (дата обращения: 02.12.2019).

- "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 04.11.2019, с изм. от 12.11.2019) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ (дата обращения: 07.12.2019).

- Коварда В.В. Анализ влияния территорий с особым правовым статусом на развитие региональных социально-экономических систем России // Региональная экономика: теория и практика. 2019. Т. 17, № 11. С. 2039-2057.

- Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р (ред. от 31.08.2019) "Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года" [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_318094/ (дата обращения: 08.12.2019).

- Регионы России. Социально-экономические показатели [Электронный ресурс]. URL: https://www.gks.ru/folder/210/document/13204 (дата обращения: 06.12.2019).

- Тихомиров М.Е. Исследование роли таможенно-логистических терминалов в развитии приграничных регионов России (на примере Курской области) // Вестник Евразийской науки. 2018. № 6. [Электронный ресурс]. URL: https://esj.today/PDF/55ECVN618.pdf (дата обращения: 06.12.2019).

- Экономическое развитие регионов: опыт России и Китая: монография / под науч. рук. В.А. Ильина, А.А. Шабуновой, К.А. Гулина, Д. Мао. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2017. 402 с.

- Перечень особых экономических зон: справочная информация. (Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98622/ (дата обращения: 06.12.2019).

- Территории опережающего социально-экономического развития: справочная информация (Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_293862/ (дата обращения: 06.12.2019).