Направленный лигаменто-капсуло-тенодез в оперативном лечении привычного вывиха плеча

Автор: Коломиец Андрей Иванович, Голоденко Андрей Александрович, Вигель Вячеслав Дмитриевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2009 года.

Бесплатный доступ

Разработанный авторами метод направленного лигаменто-капсуло-тенодеза, предусматривает множественную закрытую остеоперфорацию плечевой кости под контролем рентгеновского ЭОП по ходу межбугорковой борозды и внутренней полуокружности хирургической шейки плеча, а также переднего края суставной впадины лопатки для укрепления поврежденной капсулы плечевого сустава (создание рубцовой преграды) у больных привычным вывихом плеча. Пролечено 78 пациентов с посттравматическим передним привычным вывихом плеча. Возраст пациентов был в интервале от 18 до 67 лет. Мужчин было 47 (60,2 %), женщин - 31 (39,8 %). У большинства больных при сохранении полного объема движений и косметики в плечевом суставе была восстановлена стабильность. Рецидив вывиха плеча произошел у 2 (2,6 %) пациентов на фоне подъема больших тяжестей

Привычный вывих плеча, остеоперфорация, лигаменто-капсуло-тенодез

Короткий адрес: https://sciup.org/142121192

IDR: 142121192 | УДК: 616.727.2-001.6-089.855

Текст научной статьи Направленный лигаменто-капсуло-тенодез в оперативном лечении привычного вывиха плеча

Травматические вывихи плеча встречаются в 50-60 % от всех вывихов в крупных суставах человека и по частоте занимают первое место. Привычный вывих плеча составляет от 2 до 75 % к числу первичных травматических вывихов плеча. Он наблюдаются во всех без исключения возрастных группах, но в 99 % случаев встречаются в наиболее трудоспособном (1940 лет) возрасте. Несмотря на наличие более 300 способов оперативного лечения привычного вывиха плеча, актуальность проблемы сохраняется, т.к. после различных оперативных вмешательств имеется высокий (до 50 %) уровень рецидива данного заболевания [13, 14, 15, 16].

Основные виды операций, по данным литературы [1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12], применяемые в лечении привычных вывихов плеча, направлены на пластику повреждённой капсулы сустава местными тканями (A.S. Bankart, 1923), укрепление передненижнего отдела капсулы плечевого сустава посредством смещения сухожилий и мышц плеча (Putti-Platt, 1925; Вайнштейн, 1934; Бойчев, 1951;

Magnuson-Stack, 1995 и др.), подвешивание плеча на дополнительно сформированных связках (Гей-манович, 1927; Свердлов, 1960; Краснов, 1967 и др.), формирование искусственных препятствий на пути смещающейся головки плечевой кости в виде костных блоков (Eden, 1917; Bristow, 1958; Marbet, 1959; Andina, 1968 и др.). Их эффективность, не в последнюю очередь, зависит от формирующегося на передневнутренней поверхности плечевого сустава рубцового сращения, препятствующего вывиху плеча.

B.G. Weber, 1977 [8] разработал оригинальный способ высокоэффективного лечения привычного вывиха плеча путем поперечной ротационной субкапитальной остеотомии на уровне хирургической шейки плечевой кости. Сухожилие подлопаточной мышцы он подтягивал кнаружи и подшивал у наружного края межбугоркового желобка с укорочением. Отломки плечевой кости соединял с поворотом головки плеча кнутри на 25º по отношению к диафизу при помощи стальной пластинки с 4 шурупами и верхним шипом. Оперированную руку фиксировал гипсовой повязкой на 4 недели. Он считал, что изменение биомеханики движений стабилизирует сустав. Основными недостатками этого метода являются: сложность техники выполнения операции, повышенный риск гнойновоспалительных осложнений, необходимость повторной операции по удалению металлоконструкции, развитие стойкой смешанной постиммо-билизационной контрактуры плечевого сустава II-III степени. Указанные недостатки не позволили широко внедрить в практику этот способ.

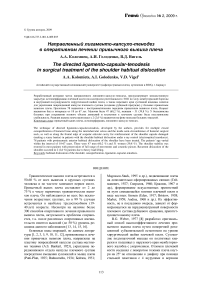

А.И. Голоденко и соавт., 2001, [4] разработали способ, близкий к способу Webera по технической сущности и достигаемому положительному результату. Они сочетали закрытую поперечную остеотомию хирургической шейки плечевой с ротацией диафиза кнаружи до 400, сдвигом диафиза кнутри на 5-10 мм с фиксацией плеча аппаратом Илизарова и последующим его дистракционным удлинением по Илизарову на 1-1,5 см. Ротация и сдвиг костных отломков вызывают натяжение и сдвиг капсулы и пара-артикулярных тканей на передневнутреннюю поверхность сустава, что восстанавливает тонус тканей сустава в направлении привычного вывиха, пломбирует “окно” для вывиха головки. Удлинение плеча увеличивает натяжение (тонус) капсулы и связок сустава, тем самым стабилизируя его. Однако, как показали МR-томография и МR-артрография, сустав стабилизирует не деротация, сдвиг и удлинение, а массив образующейся вокруг зоны остеотомии соединительной ткани. Пропитавшая все окружающие ткани гематома зоны остеотомии организуется, приводя к муфтообразному параар-тикулярному лигаменто-капсуло-тенодезу, рубцовому сморщиванию капсулы сустава (рис. 1). Приращение к подлежащей кости смещенного сухожилия длинной головки двуглавой мышцы плеча, фасций, клетчатки ста- билизирует сустав. Ретракция рубцовых тканей в процессе их созревания способствует этому. В последующем авторы, осуществляя остеотомию, отказались от деротации, сдвига и удлинения, продолжая получать гарантированную (96-98 %) стабилизацию сустава. К недостаткам метода можно отнести достаточно высокую травматичность, длительность фиксации плечевой кости аппаратом Илизарова (до 3 месяцев), избыточность процессов фиброзного параартикулярного лигаменто-капсуло-тенодеза.

б

Рис. 1. Распространенность фиброзного лигаменто-капсулотенодеза после корригирующе-удлиняющей субкапитальной остеотомии плечевой кости (штрихом выделен массив образовавшейся фиброзной ткани): а - фронтальная проекция; б - поперечный срез на уровне хирургической шейки

Нам представилось целесообразным упорядочить направленность стабилизирующих сустав рубцовых процессов лигаменто-капсуло-тенодеза не подвергая при этом пациента травматичной остеотомии плеча, пусть даже выполненной по закрытой технологии (через разрез кожи 1-1,5 см).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

С этой целью нами был разработан метод направленного лигаменто-капсуло-тенодеза (Патент РФ №2255692) [6]. Операцию осуществляют следующим образом. Под наркозом или проводниковой анестезий через разрез кожи длиной до 3-5 мм по передней поверхности плечевого сустава под контролем ЭОП (остеоперфорация плечевой кости без рентгендинамиче-ского контроля доступна лишь травматологам-ортопедам высокой квалификации) осуществляют множественные перфорации кортикальной пластинки на уровне внутренней полуокружности хирургической шейки плечевой кости и по ходу межбугоркового желоба.

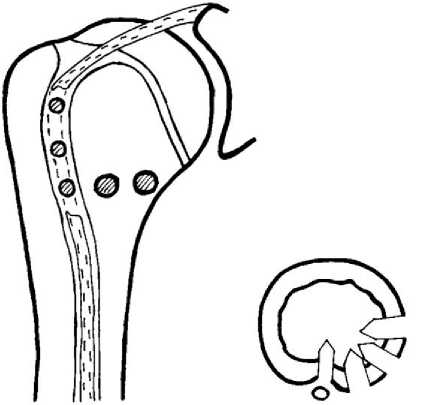

Для этого локтевой сустав сгибают до угла 90º, а плечо при помощи предплечья устанавливают в положение ротации 0º. Костным шилом диаметром 3-4 мм осуществляют в зависимости от размеров плеча 3-5 перфораций кортикальной пластинки по ходу межбугоркового желоба, отодвигая сухожилие длинной головки бицепса в сторону (рис. 2, а). Необходимость тенодеза связана с разрывом сухожильного растяжения и формированием хронической нестабильности сухожилия длинной головки бицепса при привычном вывихе плеча. Затем на уровне передневнутренней полуокружности хирургической шейки плеча через капсулу плечевого сустава костным шилом диаметром 5-6 мм 3-4 раза перфорируют кортикальную пластинку плечевой кости в направлении спереди назад. Для этого плечо при каждой перфорации ротируют дробно кнаружи по 20-30º из положения

0º ротации в положение 90º наружной ротации. Во всех случаях шило погружают в кость до 1,5-2 см (рис. 2, б), чтобы вызвать достаточное повреждение костной ткани для пропитывания кровью па-раоссальных тканей.

а б

Рис. 2. Схема остеоперфорации плечевой кости: а -остеоперфорации межбугоркового желоба и хирургической шейки плеча; б - перфорации хирургической шейки плечевой кости на ее поперечном срезе

При тяжелой нестабильности показана сквозная остеоперфорация и формирование небольшого костного отщепа, который создается концом шила (или узким долотом) во время перфораций путем нагрузки на излом. Выявленный на МR-артрографии разрыв хрящевой губы по передненижнему краю суставной впадины лопатки (повреждение Банкарта) является показанием к остеоперфорации участков лопатки, непосредственно прилежащих к переднему краю ее суставной впадины. После наложения одиночного кожного шва на рану на 3-4 недели накладывают гипсовую повязку типа Дезо. В этот период за счет пропитывания тканей кровью из зоны повреждения кос- ти происходит направленное рубцовое пломбирование “грыжевого окна” и расширенного подмышечного синовиального кармана (грыжевого мешка), а также тенодез сухожилия длинной головки двуглавой мышцы плеча в межбугороковом желобе. Направленные процессы лигаменто-капсуло-тенодеза и сморщивания капсулы сустава стабилизируют плечевой сустав.

Через 3-4 недели после операции (сроки формирования полноценной рубцовой ткани) гипсовую повязку снимают. Затем в течение 2-3 недель проводят реабилитационную терапию на снятие болей и отечности. Интенсивная разработка движений в суставе запрещена. Объем движений восстанавливается посредством бытовых движений за счет работы мышц оперированной конечности (сохранение смешанной контрактуры I-II степени тяжести плечевого сустава в первые 2-3 месяца после операции способствует окончательной его стабилизации). По окончании реабилитации больного выписывают на легкий труд, не связанный с поднятием тяжестей сроком на 3 месяца.

Для подтверждения стабилизации плечевого сустава, а также процессов, обеспечивающих лечебный эффект остеоперфораций, у 20 пациентов до операции и через 1-1,5 месяца после нее провели МР-артрографию с контрастированием полости плечевого сустава 0,5 % раствором новокаина (Патент РФ №2277852) [7] на МR-томографе “Gyroscan” T5II (Philips) со сверхпроводящим магнитом напряженностью 0,5 Тесла в режимах Т2-градиентное-эхо в коронарной и трансверзальной проекциях и в Т1 спин-эхо в коронарной проекции с толщиной среза 5 мм. Оценивались: ширина суставной щели; соответствие суставных поверхностей головки плечевой кости и суставной впадины лопатки; растяжимость капсулы плечевого сустава; глубина и выраженность подмышечного заворота.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Описанным методом в период с 2003 по 2007 годы нами пролечено 78 пациентов с посттравматическим передним привычным вывихом плеча. Возраст пациентов был в интервале от 18 до 67 лет. Мужчин было 47 (60,2 %), женщин – 31 (39,8 %). Таким образом, метод направленного лигаменто-капусло-тенодеза был применен у больных с привычным вывихом плеча для восстановления стабильности сустава без ограничения по полу, возрасту и тяжести нестабильности. Возможные противопоказания не отличались от таковых при других операциях: наличие у пациентов психических расстройств, кожные и гнойничковые заболевания, тяжелые гормональные заболевания. Метод осуществим при наличии стандартного набора инструментов для проведения травматолого-ортопедических операций. Для точного нанесения слепых или сквозных остеоперфораций в указанных местах применялся рентгенологический электроннооптический преобразователь (ЭОП).

У большинства больных при сохранении полного объема движений и косметики в плечевом суставе была восстановлена стабильность. Рецидив вывиха плеча произошел у 2 (2,6 %) пациентов на фоне подъема больших тяжестей.

При MRT-исследовании установлено, что в первые 1-1,5 месяца после остеоперфорации проксимальных отделов плеча и лопатки за счет пропитывания параартикулярных тканей кровью из зоны повреждения кости окончательно происходит направленное рубцовое пломбиро- вание “грыжевого окна” в суставной капсуле и расширенного подмышечного синовиального кармана (грыжевого мешка), а также тенодез сухожилия длинной головки двуглавой мышцы плеча в межбугорковом желобе. Направленные процессы лигаменто-капсуло-тенодеза и сморщивание капсулы сустава стабилизируют плечевой сустав. К МRT-признакам стабилизации сустава после операции (остеоперфорация) мы отнести:

-

1) нормализацию ширины суставной щели;

-

2) восстановление конгруэнтности суставных поверхностей;

-

3) утолщение капсулы плечевого сустава на уровне остеоперфораций за счёт направленного параоссального распространения рубцовой тка-

- ни (толщиной до 1,5-2,0 см);

-

4) уменьшение глубины расширенного подмышечного заворота на 80-90 % путем заполнения рубцовой тканью;

-

5) тенодез находящегося в подвывихе сухожилия длинной головки m. biceps в межбугорковой борозде фиброзной тканью.

Таким образом, метод направленного лига-менто-капсуло-тенодеза при технической простоте исполнения и высокой эффективности отличает малая травматичность и косметич-ность. Метод можно рекомендовать к более широкому внедрению в отделениях травматологоортопедического профиля для лечения больных с привычным вывихом плеча.