Направляющая роль технологического форсайта в управлении прорывными технологиями в региональной промышленности

Автор: Матвеева Людмила Григорьевна, Каплюк Екатерина Валерьевна, Лихацкая Екатерина Александровна, Низов Никита Владиславович

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Статья в выпуске: 1 т.11, 2023 года.

Бесплатный доступ

В новой системе макроэкономических координат принципиально изменяется временное представление процесса прогнозирования технологического развития промышленности в рамках концепта структурного реформирования национальной экономики. В силу высокой турбулентности факторов, особенно внешнего окружения, несмотря на безусловную важность научно обоснованных прогнозов, с большей долей вероятности их наступления можно говорить только в кратко- и среднесрочном контексте. В соответствии с этим усиливается направляющая роль технологического форсайта в управлении прорывными технологиями именно в данных временных горизонтах. А успех достижения целей определяется цифровизацией процесса принятия решений и внедрения моделей экономики замкнутого цикла в рамках взаимодействия предприятий сектора прорывных технологий. Этот новый (по направленности деятельности, специализации, формированию круговых цепочек создания ценности) этап развития промышленных предприятий отражает их ориентацию на параметры технологического форсайта. В работе приведены результаты критического анализа современных подходов к исследованию и методов оценки влияния технологического форсайта на структурное реформирование промышленности регионов, дано иерархическое представление вложенности программных модулей в сопряжении с целями макро-, мезо- и микроуровней. Обоснована глобальная целеориентирующая роль технологического форсайта на макроуровне, его адаптационная (к специфике региона) роль на мезоуровне и реализующая региональные и отраслевые цели роль технологического предвидения на уровне отдельного промышленного предприятия (объединения). На базе проведенного эмпирического анализа сравнительной динамики индикаторов инновационной деятельности в регионах России выявлены реперные показатели, на основании которых были построены кластеры, характеризующие динамику развития субъектов РФ через призму технологичности их промышленности. В результате повторной кластеризации определены кластеры - промышленные драйверы реализации целевых показателей технологического форсайта, в том числе в регионах Юга России. Это позволило сделать обоснованные выводы о формировании технологически прорывных инновационных кластеров в этих регионах и динамике их развития.

Технологический форсайт, реперные точки, иерархия технологического форсайта, юг России, структурное реформирование промышленности, цифровая трансформация, эффекты моделей экономики замкнутого цикла

Короткий адрес: https://sciup.org/149142394

IDR: 149142394 | УДК: 334.658.5 | DOI: 10.15688/re.volsu.2023.1.5

Текст научной статьи Направляющая роль технологического форсайта в управлении прорывными технологиями в региональной промышленности

DOI:

Цитирование. Матвеева Л. Г., Каплюк Е. В., Лихацкая Е. А., Низов Н. В., 2023. Направляющая роль технологического форсайта в управлении прорывными технологиями в региональной промышленности // Региональная экономика. Юг России. Т. 11, № 1. С. 55–69. DOI:

Постановка проблемы

Динамические системы, каковой является экономика государства, сильно подвержены возмущающим воздействиям внешнего и внутрен- него характера, причем не только управляющим воздействиям. Ярким подтверждением этому являются действующие в адрес России санкции беспрецедентного характера и масштаба, которые направлены на ключевые секторы и сферы эко- номической жизни, в том числе на промышленность и ее приоритетные для развития национальной экономики сегменты.

На Восточном экономическом форуме, проходившем 5–8 сентября 2022 г. во Владивостоке, Президент России В.В. Путин заявил, что пик самой сложной экономической ситуации в России пройден. Однако «на смену пандемии коронавируса пришли новые вызовы, которые несут угрозу для всего мира, а именно “санкционная лихорадка Запада”, “агрессивные попытки навязать другим странам модели поведения, лишить их суверенитета и подчинить своей воле”. Катализатором этих процессов стало “ускользающее доминирование” США в глобальной экономике и политике» [Путин, 2022].

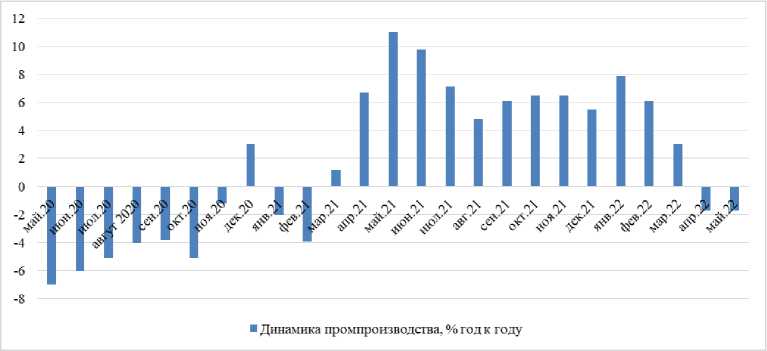

Эти вызовы объективного характера являются триггерами реализации новой экономической, модернизационной (на основе инноваций) политики структурного реформирования промышленности. Россия постепенно справляется с финансовой, экономической, технологической, информационной агрессией недружественного Запада, о чем в том числе свидетельствует профицит бюджета, низкая безработица (около 4 %) и ожидаемые незначительные (менее 2 %) темпы падения ВВП на конец 2022 г., несмотря на то что в первой половине года российская экономика показывала небольшой рост в годовом выражении (+0,5 %). Основными факторами, в дополнение к перечисленным, являются объективно сформировавшиеся транспортно-логистические рестрикции, заметное сокращение внутреннего спроса ввиду существенного уменьшения импорта, волатильность цен на энергоносители и курсов валют и другие. Но поскольку главным катализатором макроэкономических тенденций является промышленность, отметим, что, по данным Росстата, в первой половине 2022 г. объем промышленного производства (несмотря на колебания по месяцам этого периода) увеличился на 2,8 % (рис. 1).

При этом очень показательным, объясняющимся стремительным ростом экспортных цен на энергетические ресурсы (в том числе ввиду переориентации логистических цепей поставок данных ресурсов на восточное направление), в течение первого полугодия 2022 г. в структуре промышленного производства ускоренный рост отмечается по виду деятельности «электроэнергия, газ и пар» по сравнению с динамикой показателей в других сегментах (см. таблицу).

Приведенные на рисунке 1 и в таблице показатели свидетельствуют о необходимости ус-

Рис. 1. Динамика промышленного производства в РФ за период с мая 2020 г. по май 2022 года Примечание. Составлено авторами по: [Макропоказатели. Макрообзор … , 2022].

Таблица

Динамика отдельных сегментов промышленного производства в РФ за период с января 2022 г. по май 2022 года

|

Период / сегмент |

Добыча полезных ископаемых |

Обрабатывающие производства |

Электроэнергия, газ и пар |

Водоснабжение |

|

Январь 2022 |

+9,1 |

+10,1 |

+2,0 |

+0,4 |

|

Февраль 2022 |

+8,7 |

+6,9 |

–4,2 |

+6,9 |

|

Март 2022 |

+7,8 |

–0,3 |

+1,5 |

+7,2 |

|

Апрель 2022 |

–1,6 |

–2,1 |

+2,0 |

–8,0 |

|

Май 2022 |

–0,8 |

–3,2 |

+4,0 |

–4,4 |

|

Январь-май 2022 |

+4,5 |

+1,9 |

+0,8 |

–0,1 |

Примечание . Составлено авторами по: [Макропоказатели. Макрообзор … , 2022].

коренных мер, направленных на достижение сбалансированности основных сегментов промышленного производства. То есть структурного реформирования данной сферы. Непосредственно с задачами реализации политики структурного реформирования промышленности и национальной экономики в целом связана, как уже отмечалось, проблема усиленной активизации взаимосвязей с открытыми к России странами на восточном направлении, переориентация товарных потоков на динамично развивающиеся рынки, но при этом одновременно сохранение дружественных связей на прежних площадках, доказавших свою эффективность для взаимодействующих сторон.

Учитывая общий макроэкономический фон, динамику внутреннего и внешнего окружения России, поддержка безусловного приоритета и значимости для всей экономики индустриальной сферы возможна на основе непрерывного развития ключевых технологий (в том числе ставших таковыми – циркулярных), общих технологий, развивающихся технологий, перекрестных технологий и прорывных технологий, которые приводят к глубоким изменениям в политике, экономике, обществе, культуре и окружающей среде. Концепт прорывных технологий в текущих экономических условиях становится ключевым подходом к мобилизации потенциала индустриального сектора, к решению общенациональных задач на основе внедрения таких технологических разработок и инноваций, которые меняют сам «жизненный уклад» производителей и потребителей. Достижение потенциальных возможностей этих технологий, во-первых, лежит в плоскости интенсивных инноваций, цифровизации, экономики замкнутого цикла; во-вторых, определяется качеством и реалистичностью прогнозов (длительность временного горизонта которых существенно сокращается в текущей ситуации высокой неопределенности и кризиса) развития промышленного производства как глобальных целевых ориентиров.

На этом фоне можно говорить об усилении направляющей роли технологического прогнозирования в формулировании технологического планирования в области прорывных технологий, а также вспомогательной роли технологического форсайта в управлении развивающимися технологиями, что важно для академических исследований, практики бизнеса и в принятии государственных решений.

Несмотря на то что на смену долгосрочного прогнозирования, учитывая высокую турбулентность и непредсказуемость текущей ситуации, приходят и приобретают большее практическое значение средне- и краткосрочные прогнозы, проблема именно технологического форсайта не утрачивает своей важности, поскольку определяет и формирует будущие ориентиры развития российской промышленности.

В соответствии с этим данные вопросы широко рассматриваются не только в публикациях, описывающих исторический контекст, текущее состояние, будущие тенденции, ограничения и направления совершенствования исследований по технологическому форсайту, но также приобретают междисциплинарный характер. Они изучаются в координатах разных экономических теорий: пространственного развития промышленности, эволюции и структурного реформирования, модернизационного и инновационного развития промышленных объединений, сбалансированности промышленного развития в регионах, неоиндустриализации, инновационно-промышленных альянсов, информатизации, цифровизации промышленных комплексов, в том числе АПК [Chernova et al., 2022; Mitrofanova et al., 2022; Okhrimenko et al., 2019; Шишкин и др., 2022], и, разумеется, набирающей скорость и масштабы распространения теории экономики замкнутого цикла применительно к различным сферам деятельности [Murray et al., 2017; Wiesmeth, 2020; Volchik et al., 2021; Rusch et al., 2022; Ranta et al., 2021; Tedesco et al., 2022], в том числе в промышленности [Nikitaeva, Salem, 2022; Tseng et al., 2022] и гидроэнергетике [Kuizheva et al., 2022; Kosolapova et al., 2021].

Это определяет, учитывая направляющую роль технологического форсайта в управлении прорывными технологиями промышленности, важность выявления реперных точек ее структурных трансформаций в регионе, отвечающих современным требованиям поддержания ключевой роли индустриального сектора в сохранении устойчивости и суверенитета как отдельного региона, так и национальной экономики как суперсистемы.

Анализ современных подходов к исследованию и моделей оценки влияния технологического форсайта на структурное реформирование промышленности

С точки зрения содержания исследования по технологическому предвидению (форсайту) можно разделить на следующие категории: теоретические и методологические исследования, практика и прикладные аспекты, модельные конструкции, а также многоуровневое технологическое предвидение – страны, регионы, объединения и предприятия. К настоящему времени среди перечисленного подавляющее большинство составляют теоретические и методологические исследования, меньше – практика и прикладные примеры, а модельные разработки по оценке результатов технологического форсайта и его многоуровневого представления относительно немногочисленны. Последнее объясняется в основном длительностью периода времени, многочисленными влияющими факторами и высокой неопределенностью. Особенно в современных кризисных условиях и в ситуации высокой экономической, а также политической и информационной турбулентности.

Так, если исходить из традиционного представления направлений и аспектов прогнозирования развития промышленности (материальнотехническая и технологическая база производственной деятельности; организационно-технический уровень производства и качество принимаемых управленческих решений; потребность в производимой продукции и степень ее удовлетворения, включая ее качество и инновационность; потребности в ресурсах и возможности их удовлетворения; изменения структуры, темпов и объемов производства, особенно им-портозамещения), то по каждому из них можно констатировать наличие не только лимитирующих, но препятствующих факторов внутреннего и внешнего окружения.

В частности, с проблемой достаточности кадрового, материально-технического и технологического ресурсообеспечения в текущих кризисных условиях сталкиваются многие отечественные предприятия, производящие критически важную для сохранения конкурентоспособности и суверенитета национальной экономики продукцию. Это отрасли авиастроения и производства автомобилей (производство исключительно отечественных автомобилей существенно изменило рыночную конъюнктуру), техники для сельскохозяйственного производства и многое другое, включая также социальную сферу. Многочисленные примеры переориентации промышленных предприятий на модель импорто-замещения в рамках концепта структурного реформирования экономики подтверждают направляющую роль научно обоснованного технологического форсайта как целевого ориентира таких преобразований.

Как и в любых других процессах управления, развитие национальной экономики и ее ядра – промышленности, успех принимаемых на разных иерархических уровнях решений во многом определяются вложенностью и синхронизацией соответствующих планов и программ разных уровней, а также безусловным приоритетом федерального центра принятия решений (см. рис. 2).

Как видно на рисунке 2, в укрупненном виде можно выделить следующие уровни процесса согласования программ технологического форсайта:

– макроуровень – формирование общей концепции и стратегии структурного реформирования национальной экономики и индустриального комплекса страны, выделение ключевых направлений импортозамещающего контура, определяющих устойчивость, экономическую безопасность и суверенитет государства; создание институциональных условий для инноватизации и цифровизации;

– мезоуровень – «развертывание», детализация и конкретизация национальной модели технологического форсайта на уровне отрасли и региона, разработка механизмов и инструментов управления прорывными технологиями в приоритетных секторах промышленности, согласованным инновационным развитием всех сфер индустриального комплекса региона, максимально ориентированных на учет региональной специфики;

– микроуровень – детализация программных модулей регионального технологического форсайта в виде совокупности проектов и реализующих бизнес-моделей, направленных на достижение как собственных целей промышленного объединения (предприятия), так и общих целей развития индустриального комплекса региона, что релевантно их синхронизации с национальными императивами.

При этом следует отметить, что в современных условиях успешность реализации такого рода бизнес-моделей в значительной степени базируется на использовании цифровых (в том числе, сквозных) технологий [Давиденко и др., 2020; Журавлев, Глухов, 2021; Сухарев, 2021; Ranta et al., 2021], а также принципов экономики замкнутого цикла. Модель циркулярной (круговой) экономики позволяет, по своему определению и содержанию, не только рационально распределять и эффективно использовать ресурсы модернизации промышленности в русле Индустрии 4.0 [Ching et al., 2021; Kosolapova et al., 2021; Sony, Naik, 2020; Пьянкова, 2016], но также доби- ваться максимальной безотходности и экологичности, принципиально видоизменяя парадигму взаимодействий и взаимосвязей участников технологических процессов в промышленной иерархии [Bacovis, Borchardt, 2021; Пудовкина, 2019; Матвеева и др., 2022; Никитаева, Киселева, 2021; Nikitaeva, Salem, 2022; Ferasso et al., 2020; Кальянов, Шишкин, 2022].

Результаты анализа публикаций последних лет убедительно свидетельствуют о том, что теоретические и методологические исследования являются постоянной «горячей точкой» в области технического предвидения. При этом в целом качественных методов по-прежнему больше, чем количественных, но качественный анализ со временем перерастает в количественный, и они постепенно сочетаются друг с другом [Sakellariou, Vecchiato, 2022]. Кроме того, новые методы, такие как анализ данных, анализ текста, сетевой (в том числе нейросетевой), картог- рафический и другие виды анализа, все больше начинают применяться в техническом прогнозировании. Поскольку качественный метод слишком сильно привязан к использованию неявных знаний и интеллекту экспертов, последние, как правило, требуются высокого уровня, что впоследствии приводит к большим капитальным и временным затратам.

И в то же время мнения экспертов весьма субъективны, большое количество объективной информации, такой как научная литература, патенты и отчеты, может быть проигнорировано. Количественный же метод основан на данных и ориентирован на технологии. Он уделяет много внимания количественному анализу и применению разного рода вычислительных (в том числе цифровых) технологий, пренебрегая ролью экспертов в данной области.

Кроме того, каждый отдельный метод качественного или количественного анализа имеет

Макроуровень

Микроуровень

Рис. 2. Направляющая роль технологического форсайта и иерархическое представление согласованности и вложенности его программных модулей

Примечание . Составлено авторами.

Мезоуровень

свои особенности и недостатки. В данной связи все больше и больше практических мероприятий используют комбинированные методы для проведения исследований прогностического характера, стремясь обеспечить новые перспективы благодаря взаимодополняемости методов и повысить точность технологического прогнозирования.

С учетом рассмотренных подходов, а также в соответствии с мнением ряда специализирующихся в данной области ученых, в числе которых Zhao Minghuia, Ye Hanrui и др., можно говорить о том, что к настоящему времени в целом «сформирована комплексная система технологического прогнозирования на правительственном и региональном уровнях, организациях и предприятиях» [Minghuia et. al, 2022].

Исследования на макроуровне государства и на мезоуровне региона являются самыми ранними, и соответствующие мероприятия технологического форсайта проводятся под руководством правительства соответствующего уровня. С развитием технологий и экономики технологическое прогнозирование на микроуровне крупных организаций и предприятий стало особенно актуальной темой. Стратегии развития могут быть адаптированы к императивам более верхних уровней иерархии (см. рис. 2), или точки технологического прорыва в перспективе могут быть обнаружены посредством научного обоснования конкурентных преимуществ предприятия в регионе и за его пределами, либо роста прибыли. Но для того чтобы удовлетворить спрос большего количества предприятий в научно обоснованных прогнозах, систематические и основанные на цифровых платформах (сквозных цифровых технологиях) методы технологического форсайта должны набирать все большую популярность, несмотря на сопряженные риски предвидения.

В дополнение к отмеченной (имманентно сопряженной с любыми прогнозами) рисковой составляющей важным препятствием уверенного использования результатов технологического форсайта является фиксируемый практикой факт, что зачастую существуют (и порой достаточно сильные) экспертные предубеждения в области технологического прогнозирования. Иными словами, присущий большинству аналитиков в инновационной сфере определенный скептицизм в отношении достоверности прогнозов успешности и эффективности внедрения инноваций характерен и для сферы технологического форсайта как одной из разновидностей будущих инноваций с высокой рисковой составляющей.

В соответствии с этим в статье [Bonaccorsi et al., 2020] рассматривается вопрос, который широко обсуждается в области прогнозирования и во многих ориентированных на будущее научных и профессиональных дисциплинах, но реже рассматривается в литературе по форсайту, особенно в области технологического форсайта, а именно: степень влияния предубеждений экспертов на процесс форсайта.

Представляется целесообразным и практически значимым использовать коллективный разум при определении будущих тенденций в рассматриваемой области посредством так называемого «рассказывания историй» (накопленный опыт в аналогичных областях), совместного обсуждения количественно-качественных оценок форсайта и коллективного принятия решений. Такой набор навыков и приемов может повысить готовность менеджеров к работе в новых неопределенных условиях, предвидеть больше инновационных возможностей в будущем и принимать лучшие решения в настоящем.

Идентификация промышленных драйверов реализации целевых показателей (реперных точек) технологического форсайта в регионах России

Развитие регионов с учетом инновационной составляющей в рамках стратегического развития предполагает рост научного потенциала, увеличение количества проектов по развитию инновационной и технологической составляющих и при этом ориентированных на рациональное использование ресурсов за счет внедрения моделей экономики замкнутого цикла. В данном контексте одной из практических задач настоящего исследования является идентификация промышленных драйверов реализации целевых показателей (реперных точек ) технологического форсайта в регионах России.

В рамках реализации данной задачи авторами был определен перечень показателей, возможных к получению из официальных источников, для выявления тех зон региональной промышленности, которые не только уже являются опорными звеньями инноватизации, но также потенциально способны реализовывать целевые установки технологического форсайта в регионах.

Для проведения расчетов в базу данных были отобраны следующие показатели из открытых источников (ЕМИСС, данные Федеральной службы государственной статистики) за 2015, 2017 и 2020 гг.: «количество выданных патентов»; «используемые передовые производственные технологии»; «объем инновационных товаров, работ, услуг»; «численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками»; «объем потребленной электроэнергии»; «объем использования свежей воды». Указанные временные интервалы выбраны для проведения кластерного анализа и формирования карт, визуально демонстрирующих «срез» регионов Российской Федерации и динамику изменений по уровню инновационного развития промышленности, а также формирования «макета» технологического предвидения инновационного развития региональной промышленности.

Кластерный анализ проводился в системе Statistica 13 методом k-средних. Предварительно данные были стандартизированы. При первичной кластеризации для 2015 г. были получены результаты, графически представленные на рисунке 3.

В первый кластер, характеризующийся высокими показателями для всех выделенных признаков, за исключением потребления водных ресурсов, вошли два региона и два города федерального назначения: Москва, Санкт-Петербург,

Московская и Тюменская области. Для этих субъектов также характерны самый высокий уровень ВРП и наибольшие масштабы применения инновационных технологий в промышленном секторе.

Второй кластер включает 18 субъектов, характеризующихся полиотраслевой специализацией: в данных регионах развиты добывающая и перерабатывающая промышленность, а также отрасли сельского хозяйства; при этом все виды экономической деятельности характеризуются высоким потреблением водных ресурсов. По результатам расчетов в состав таких регионов вошли Республика Татарстан, Челябинская область, Ростовская область и Краснодарский край.

В третий кластер вошли 60 субъектов Российской Федерации с самыми низкими показателями по всем выделенным параметрам. Для этого кластера была проведена повторная кластеризация, в результате которой осуществлено равномерное распределение субъектов последующим группам (подкластерам).

Первый подкластер – 18 регионов с самими высокими показателями. Регионы, вошедшие в этот подкластер – это регионы, в которых развита тяжелая промышленность (машинострое-

Рис. 3. Кластеризация регионов по данным РФ 2015 года

Примечание . Составлено авторами на основе расчетов по материалам Федеральной службы государственной статистики.

ние, горнодобывающие отрасли, нефтехимия и др.). Во второй подкластер вошли 22 субъекта с достаточно высокими показателями по внедрению передовых технологий и при этом с низкими показателями потребления ресурсов. В третьем подкластере находится 20 субъектов-аутсайдеров с достаточно низкими величинами по всем показателям (Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика и др.).

По данным 2017 и 2020 гг. (см. рис. 4 и рис. 5) было проведено дополнительное моделирование посредством кластерного анализа. Необходимо отметить наглядно тестируемые изменения в составе кластеров: если по данным 2015 г. в первый кластер входило четыре субъекта, то с течением времени Москва становится безусловным лидером по объему производимой инновационной продукции и развитию промышленного и научного потенциала. Второй кластер представлен регионами, которые уступают городам федерального назначения в численности научных работников и выданных патентов, но при этом для них характерен такой же высокий уровень потребления ресурсов и внедрения инновационных товаров и услуг. Данный кластер представлен в основном регионами Сибирского и Южного федеральных округов.

В третий кластер входило 65 регионов в 2017 г. и 64 региона в 2020 г., для которых была проведена повторная кластеризация.

Проведение повторной кластеризации свидетельствует о том, что ее результаты не показали такой равномерности распределения регионов, которая позволила бы выделить подкластеры, интересные с точки зрения идентификации субъектов со значимой ролью технологического форсайта для их инновационного развития. Представляется, что это в том числе связано с использованием для рассмотрения и анализа таких показателей, как «объем внедренных инноваций» и «используемые передовые технологии», эффект от которых, как известно, является пролонгированным и может быть заметен и количественно оценен только с течением времени.

При этом следует отметить, что для этих регионов основными различиями для вторичных кластеров являются высокие показатели потребления ресурсов и объем внедренных передовых технологий. Кроме того, можно отметить увеличение количества субъектов, входящих в третий кластер повторной кластеризации в 2017 г. по отношению к 2015 году. Добавим, что если рассматривать динамику индекса промышленного производства в целом по всей Российской Федерации,

Рис. 4. Кластеризация регионов по данным 2017 года

Примечание . Составлено авторами на основе расчетов по материалам Федеральной службы государственной статистики.

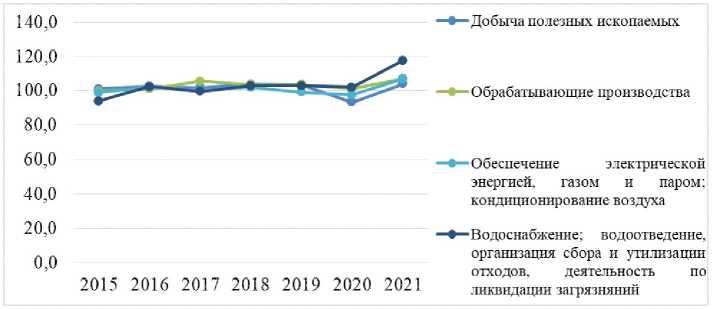

можно отметить его спад в 2017 г. и резкий подъем c 2020 г. (возможно, объясняемый существенно возросшими потребностями отдельных отраслей, в частности здравоохранения, в промышленной продукции специального назначения в условиях пандемии коронавируса). Особенно наглядно это видно по индексу промышленного производства в сфере обрабатывающих производств в 2021 г., что является вполне естественным в отмеченных условиях коронакризиса (рис. 6).

Если абстрагироваться от возможных негативных глобальных тенденций, объясняемых происходящими в мировом и российском экономическом пространстве турбулентностями, то представленная на рисунке 6 динамика индексов производства по рассмотренным сферам промышленного производства и видам деятельности может быть отражена (возможно, сохранена) в дальнейшем при кластеризации регионов для будущих периодов, но, разумеется, с учетом секторальных санкций. То есть показанные на рисунке 6 результаты моделирования динамики ряда ключевых индикаторов промышленного развития могут выступать в качестве условного примера (своего рода методологического прин-

Рис. 5. Кластеризация регионов по данным 2020 года

Примечание . Составлено авторами на основе расчетов по материалам Федеральной службы государственной статистики.

Рис. 6. Индекс производства по сферам и видам деятельности 2015–2021 годы Примечание. Составлено авторами по: [ЕМИСС, 2022].

ципа) для определения целевых показателей (реперных точек) технологического форсайта в анализируемых регионах и сферах деятельности в условиях действующих ограничений.

Выводы и предложения

Текущие макроэкономические условия, характеризующиеся нестабильностью внешней и внутренней среды, актуализируют для промышленной сферы построение действенной системы прогнозирования ее технологического развития. Именно технологическое развитие индустриального сектора на сегодняшний день становится приоритетной национальной задачей как основы формирования технологического суверенитета, на пути к которому придется преодолеть лимитирующие факторы, такие как низкий уровень инно-ватизации и цифровизации, моральный и физический износ основных производственных фондов, незначительный прирост в области разработки и внедрения передовых производственных технологий. В контексте описанных условий технологический форсайт становится необходимой и одновременно сложной процедурой, требующей значительных ресурсов для ее обеспечения. Это связано с тем, что в текущих кризисных и высоко турбулентных условиях информация для построения прогнозных моделей должна постоянно обновляться и актуализироваться; только в этом случае полученные прогнозы будут достаточно релевантными ситуации (причем исключительно в кратко- либо среднесрочном аспекте) и научно обоснованными. В соответствии с этим адекватным инструментом управления развивающимися технологиями становится технологический форсайт, выступающий в качестве «направляющего» вектора выявления перспективных зон технологического развития в регионах страны.

В рамках настоящей обзорно-аналитической работы предпринята попытка идентификации промышленных драйверов реализации целевых показателей (реперных точек) технологического форсайта в регионах России. С этой целью авторами был проведен кластерный анализ на основе перечня информативных показателей иннова-тизации промышленного производства в 2015, 2017, 2020 г., позволивший выделить точки технологического развития в промышленности регионов (в том числе южнороссийских) России и рассматривать их как опорные в перспективном контексте.

Список литературы Направляющая роль технологического форсайта в управлении прорывными технологиями в региональной промышленности

- Давиденко Л. М., Беспалый С. В., Бекниязова Д. С., 2020. Ресурсная парадигма построения промышленной экосистемы цифрового формата. // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. № 1 (80). C. 58–68. DOI: https://doi.org/10.21295/2223-5639-2020-1-58-68 ЕМИСС, 2021. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/57806

- Журавлев Д. М., Глухов В. В., 2021. Стратегирование цифровой трансформации экономических систем как драйвер инновационного развития // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. Т. 14, № 2. С. 7–21. DOI: https://doi.org/10.18721/JE.14201

- Кальянов А. Ю., Шишкин А. Н., 2022. Проблемы и перспективы цифровизации российской экономики в сложившейся геополитической ситуации // Научные исследования и разработки. Экономика. Том 10, № 5. С. 18–23. DOI: https://doi.org/10.12737/2587-9111-2022-10-5-18-23

- Матвеева Л. Г., Каплюк Е. В., Низов Н. В., 2021. Пути снижения технологической зависимости промышленности России от импорта в императивах импортозамещения // Вестник Академии знаний. № 45 (4). С. 184–191. DOI: https://doi.org/10.24412/2304-6139-2021-11355

- Макропоказатели. Макрообзор – данные за июнь 2022, 2022. URL: https://bf.arsagera.ru/makropokazateli/makroobzor_dannye_za_iyun_2022

- Никитаева А. Ю., Киселева Н. Н., 2021. Реконфигурация бизнес-моделей промышленных предприятий: векторы повышения устойчивости в новых реалиях // Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика. Т. 23, № 1. С. 110–120. DOI: https://doi.org/10.15688/ek.jvolsu.2021.1.9

- Пудовкина О. Е., 2019. Теоретический взгляд на цифровизацию промышленности // E-Scio. № 11 (38). С. 253–256.

- Путин В. В., 2022. Об изменении миропорядка. Выступление на Пленарном заседании VII Восточного экономического форума 2022 // Ведомости. URL: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2022/09/07/939640-plenarnoe-zasedanie-vef-2022

- Пьянкова С. Г., 2016. Перспективные направления социально-экономического развития монопрофильных муниципальных образований // Управленец. № 2 (60). С. 44–49.

- Сухарев О. С., 2021. Цифровизация и направления технологического обновления промышленности России // Journal of New Economy. Т. 22, № 1. С. 26–52. DOI: https://doi.org/10.29141/2658-5081-2021-22-1-2

- Шишкин А. Н., Савина И. В., Быкова М. В., 2022. К вопросу об инновационном развитии России // Научные исследования и разработки. Экономика. Т. 10, № 5. С. 30–35. DOI: https://doi.org/10.12737/2587-9111-2022-10-5-30-35

- Bacovis M. M. C., Borchardt M., 2021. Assessing the Influence of Circular Economy Practices in Companies that Orchestrate an Ecosystem of a Brazilian Industrial Cluster // Industrial Engineering and Operations Management. Vol. 367. P. 13–31. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-78570-3_2

- Bonaccorsi A., Apreda R., Fantoni G., 2020. Expert Biases in Technology Foresight. Why They Are a Problem and How to Mitigate Them // Technological Forecasting and Social Change. Vol. 151. Art. 119855. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119855

- Chernova O. A., Mitrofanova I. V., Adamièková I., Kleitman E. V., 2022. Digitalization of Agricultural Industry - The Vector of Strategic Development of Agro-Industrial Regions in Russia // Agris On-line Papers in Economics and Informatics. Vol. 14, iss. 1. P. 45–58. DOI: https://doi.org/10.7160/aol.2022.140104

- Ching N. T., Ghobakhloo M., Iranmanesh M., Maroufkhani P., Asadi S., 2021. Industry 4.0 Applications for Sustainable Manufacturing: A Systematic Literature Review and a Roadmap to Sustainable Development // Journal of Cleaner Production. Vol. 334. Art. 130133. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.130133

- Ferasso M., Beliaeva T., Kraus S., Clauss T., Ribeiro-Soriano D., 2020. Circular Economy Business Models: The State of Research and Avenues Ahead // Business Strategy and the Environment. Vol. 29, iss. 8. P. 3006–3024. DOI: http://dx.doi.org/10.1002/bse.2554

- Kosolapova N. A., Matveeva L. G., Nikitaeva A. Yu., Molapisi L., 2021. The Rational Use of Water Resources in the Strategy of Industry 4.0 // Water Resources Management. Vol. 35, iss. 9. P. 3023–3041. DOI: https://doi.org/10.24412/2304-6139-2021-11355

- Kuizheva S. K., Matveeva L. G., Zarubin V. I., Ovsyannikova T. A., Kaplina A. V., 2022. Paradigma de Negocio Circular en Soluciones Innovadoras de Ecosistemas Industriales de Regiones // Nexo Revista Cientifica. Vol. 35, iss. 1. Р. 199–211. DOI: https://doi.org/10.5377/nexo.v35i01.13931

- Minghuia Z., Hanrui Ye., Yao P., Lingling Z., 2022. Literature Review and Practice Comparison of Technology Foresight // Procedia Computer Science. Vol. 199. P. 837–844. DOI: https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.01.104

- Mitrofanova I. V., Batmanova V. V., Chernova O. A., 2022. Digitalization of Business Processes in Adaptation of Catering Industry to New Realities (COVID-19 Pandemic) // Serbian Journal of Management. Vol. 17, iss. 1. P. 237–251. DOI: http://dx.doi.org/ 10.5937/sjm17-34603

- Murray A., Skene K., Haynes K., 2017. The Circular Economy: An Interdisciplinary Exploration of the Concept and Application in a Global Context // Journal of Business Ethics. Vol. 140. P. 369–380. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10551-015-2693-2

- Nikitaeva A. Yu., Salem A. B. M., 2022. Institutional Framework for the Development of Artificial Intelligence in the Industry // Journal of Institutional Studies. Vol. 14. P. 108–126. DOI: http://dx.doi.org/10.17835/2076-6297.2022.14.1.108-126

- Okhrimenko I., Sovik I., Pyankova S., Lukyanova A., 2019. Digital Transformation of the Socio-Economic System: Prospects for Digitalization in Society // Espacion. International Journal of Management and Business Research. Vol. 40, iss. 38. P. 26. URL: http://www.revistaespacios.com/a19v40n38/19403826.html

- Ranta V., Aarikka-Stenroos L., Vaisanen J.-M., 2021. Digital Technologies Catalyzing Business Model Innovation for Circular Economy – Multiple Case Study // Resources, Conservation & Recycling. Vol. 164. Р. 105–155. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.105155

- Rusch M., Schöggl J.-P., Baumgartner R. J., 2022. Application of Digital Technologies for Sustainable Product Management in a Circular Economy – A Review // Business Strategy and the Environment. Special iss. P. 1–16. DOI: https://doi.org/10.1002/bse.3099

- Sakellariou E., Vecchiato R., 2022. Foresight, Sensemaking, and New Product Development: Constructing Meanings for the Future // Technological Forecasting and Social Change. Vol. 184. Art. 121945. DOI: https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121945

- Sony M., Naik S., 2020. Industry 4.0 Integration With Socio-Technical Systems Theory: A Systematic Review and Proposed Theoretical Model // Technology in Society. Vol. 61. Art. 101248. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101248

- Tedesco M., Simioni F. S., Sehnem S., Soares J. F., Coelho Junior L. M., 2022. Assessment of the Circular Economy in the Brazilian Planted Tree Sector Using the ReSOLVE Framework // Sustainable Production and Consumption. Vol. 31. P. 397–406. DOI: https://doi.org/10.1016/j.spc.2022.03.005

- Tseng M.-L., Tamirat Y., Csigene Nagypal N., Iranmanesh M., Tan R., 2021. A Causal Eco-Industrial Park Hierarchical Transition Model with Qualitative Information: Policy and Regulatory Framework Leads to Collaboration Among Firms // Journal of Environmental Management. Vol. 292. Art. 112735. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112735

- Volchik V., Posukhova O., Strielkowski W., 2021. Digitalization and Sustainable Higher Education: Constructive and Destructive Potential of Professional Dynasties // Transformations in Business & Economics. Vol. 20, iss. 3. P. 21–43.

- Wiesmeth H., 2020. Systemic Change: The Complexity of Business in a Circular Economy// Foresight and STI Governance. Vol. 14, iss. 4. P. 47–60. DOI: http://dx.doi.org/10.17323/2500-2597.2020.4.47.60