Напряженное состояние упругого толстостенного кольца при произвольно распределенных самоуравновешивающихся давлениях на его внутренней и внешней границах

Автор: Кравчук Александр Степанович, Кравчук Анжелика Ивановна

Журнал: Математическая физика и компьютерное моделирование @mpcm-jvolsu

Рубрика: Физика

Статья в выпуске: 4 (29), 2015 года.

Бесплатный доступ

Впервые с помощью теории аналитических функций и формул Колосова-Мусхелишвили решена задача двумерной теории упругости для толстостенного кольца при неравномерных самоуравновешивающихся давлениях, представленных в виде рядов Фурье, действующих на его границах.

Аналитические функции, формулы колосова-мусхeлишвили, комплексные числа, упругое толстенное кольцо, неравномерное давление

Короткий адрес: https://sciup.org/14968796

IDR: 14968796 | УДК: 539.3 | DOI: 10.15688/jvolsu1.2015.4.5

Текст научной статьи Напряженное состояние упругого толстостенного кольца при произвольно распределенных самоуравновешивающихся давлениях на его внутренней и внешней границах

DOI:

Обобщение задачи Ляме для толстостенного кольца на случай произвольного распределения давлений на его внутренней и внешней границах представляет определенный методический интерес, так как при решении указанной задачи у студентов закрепляются навыки решения краевых задач для областей, имеющих круговые границы с помощью рядов аналитических функций.

Отсутствие решения этой задачи как в научной, так и в учебной литературе объясняется довольно громоздкими преобразованиями, которые необходимо выполнить для получения распределений компонент напряжений.

Общие формулы Колосова-Мусхелишвили

Для упругого изотропного кольца формулы в декартовых координатах имеют вид [1; 2]:

°xx + ° yy = 2И z ) + ^lz) 1

°yy - °xx + 2i°xy = 2 • [z^"(z) + Иz)J, 2 M^(ux + iUy )= к • ф( z)-z^'( z) - ^(z), где °xx, °yy, °xy — компоненты напряжений; ux, uy - проекции вектора перемещений в декартовой системе

E координат; i - комплексная единица; ф(z), ^(z) — функции, голоморфные в кольце (рис. 1); ц = —7---?; E -

2 ( 1 + v )

модуль упругости; v - коэффициент Пуассона; к - константа, определяемая видом напряженного состояния:

3 - 4 v - при плоской деформации;

к = 1 3-v

И + v

–при плоском напряженном состоянии.

Учитывая, что в [1]:

° rr +°ее=° xx + ° yy,

°00 -° rr + 2 i ° re =(° yy -° xx + 2 i ° xy )• e2 i6, где °rr, °66, °r6 - компоненты напряжений в полярной системе координат, вычитаем из первого уравнения системы (4) и, используя (1) и (2), получаем:

° rr - i ° r 0 =Ф'( z ) + ^'I z ) - z Ф" ( z ) - z •ф'( z ) z

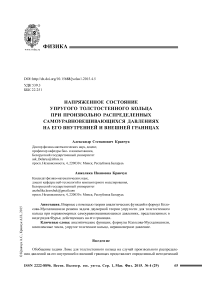

Рис. 1. Кольцо под действием самоуравновешивающегося внутреннего p 1 ( 0 ) и внешнего p 2 ( 0 ) давлений ( R 1 – внутренний радиус кольца; R 2 – внешний радиус кольца)

Общий вид комплексных потенциалов, решающих первую основную краевую задачу для кольца в общем случае

Очевидно, что общий вид комплексных потенциалов, решающих задачу для кольца, является простой суперпозицией комплексных потенциалов для линейно упругих изотропных отверстий в плоскости и диска:

где

ф ( z ) =

w ( z ) =

( V x ,1 + Vx,2 ) + i ( Vy ,1 + Vy,2 ' 2 n • ( 1 + к )

X

• ln ( z )+ E a ik k = 1

K V ,1 + V x ,2 ) - i ( V y ,1 + V y ,2 ) 2 п • ( 1 + к )

V x ,1

” Л

• zk + Z a' , k = 1 z

X

• l n ( z )+ E bvk k = 1

• ' ' E b> , k = 1 z

X

2п /

- R J( ° 4= R 1 coson ° r e r = R 1

• sin ( e ) ) d e

2 п /

V y ,1

• cos ( e ) ) d e

— R 1 H° rr l r = R 1 • ^1Ш1 -° r e| r = r

2 n / \

V x ,2 = — R 2 J ( ° rr l r = R 2 cos (e ) — ° r e I r = r 2 • sin (e) ) d e , 0

2 n \

V y ,2 = — R 2 J 1 ° rr l r = R 2 • sin (e)+ ° r e I r = R 2 • cos (e) ) d e , 0

Vx , 1, Vy , 1 – компоненты главного вектора сил, действующих на внутреннем радиусе кольца; Vx , 2, Vy , 2 – компоненты главного вектора сил, действующих на внешнем радиусе кольца.

Краевые условия на границах кольца.Определение самоуравновешивающейся нагрузки

Будем предполагать, что трение на границах кольца отсутствует (оrgl = 0), а также rR1V R1

° rr l r — R =- Р 1 (e) и ° rr l r = R = - P 2 ( e ) . Исходя из краевых условий задачи и из формул для определения главных векторов сил, действующих на одной и другой границе кольца (7) и (8), получаем:

2п 2 п

V x J = R J P 1 ( e ) cos ( e ) d e , v , д = R J p 1 ( e ) - sm ( e ) d e ,

2п 2п

V. x = R 2 J P 2 ( e ) cos ( e ) d e , v , ,2 = r 2 J p 2 ( e ) • sin ( e ) d e .

Условие самоуравновешенности нагрузок, действующих на границах кольца, определяется очевидным образом, исходя из (9):

Vx ,1 = Vy ,1 = Vx,2 = Vy,2 = 0.(10)

Будем полагать, что на внутренней и внешней границе кольца для p 1( e ) и p 2( e ) справедливы следующие равенства:

An X^d

P1(e) = + E(Au •cos(j •e) + Bu •sin(j •e)),(11)

An

P 2 ( 9) = ^,- 1 I ( A 2, j • cos ( j • 0) + B 2, j • sin ( j • 9)) , 2 j = 1

где A n j , B n j ( n = 1,2, j = 1, да ) - вещественные коэффициенты рядов Фурье, для которых выполнено:

1 п ____ ______

A n,, =- J p n (0) ^ cos ( j 0 d 0 ( n = 1,2 , j = 0, да ), (12)

п J -п

1 п ____ ______

B n,, = - J P n (0У sin ( j • 0) d 0 ( n = 1,2 j = 1 да ) . п -п

Тогда, подставляя (11) в (9), с учетом (10), можно получить условия самоуравновешивания обеих нагрузок, действующих на внутренней и внешней поверхностях кольца. Используя известное свойство ортогональности тригонометрических функций, с учетом (11) и (12), условие (10) можно переписать в виде:

A^ = B^ = 0 , A 2,1 = B 2,1 = 0. (13)

Решение первой основной задачи для упругого изотропного кольца с произвольными самоуравновешиваемыми распределениями давлений, заданными на его границах в виде рядов Фурье

Подставляя (10) в (6), можно получить:

да да n

Ф'(z)=E*•«1,* • z*--I*^, k=1 k=1 z дада

' ( z ) = E k • ( k - 1> « 1 * • zk - 2 + I k ( k + 1 ) « (14)

k=2 k=1 z , да да L v'( z ) = E b.* • k • zk-1 -I kbkk, k=1 k=1 z

Подставляя (14) в (5), получаем выражение нормального радиального и касательного напряжений, действующих в кольце, с использованием разложений в ряд:

да дал

^ rr - i ^r 0=E k • «1, k ■ zk-1 -I kO+1 + k=1 k=1 z да _____ _, 1 да л

+ I k • «1, k ■ zk-1 -I ka^ - k=1 k=1

да

-I k •( k -!)• «1, k • zk-1 -Ik (k +1) a^ - k=2 k =1

7k да h

I k T2: ? ^. k = 1 z • z

—

I Ь1, k " k ^+ k=1

Подставляем в (15) выражение z = r • e1 0 :

„ t * - 1-ei(-k -^-Y a2^ e- i ( k +1)0 +

О rr IО r 0=I * «1, * r e I * k+1 e + k=1 k=1 r да _____ да п

+ Y k • «к • r k - 1 • e - ( * - 1 ) 0 - У *« 2^ e 1 ( * + 1 ) 0 -

1, k k + 1

k = 1 k = 1 r

|

to - 2 k • ( k - 1 )• a 1, k "Г - 1 |

to • e - ( k ^- 2 k ( k + |

^ a 2, k - i ( k + 1 ) e 1) y^1 e - |

|

k = 2 |

k = 1 |

r |

|

to - 2 kbk-r - 1 k = 1 |

to • e - ( k + 1 ' e + 2 k- kk k = 1 r |

- - ( k - 1 ) 6 e . |

Задавая последовательно два значения r ( r = R 1 и r = R 2 ) в (16), получаем значение □ rr - г □ r e на обеих границах с учетом краевых условий:

toto

- P n (g) = У k • «1 к • Rk-1 • eik-1)e - У k a • e-(k+1)e + r n, n=1,2 V / 1, k nk k=1 k=1 Rn to to

+ У k • a, k • R k - 1 • e -( k - 1 ) e -У k ,, -e ik + 1 ) e -

1, k n k=1 k=1 Rn(17)

to to

-2k ■ (k -1)• aLk - R*—' • e*-1» -2k(k +1)a e—(k-1* - k=2 k=1 Rn toto

-

-У k • bxk • Rk - 1 e k + 1 ) e + У k e - ( k - 1 ) e .

-

1, k n k + 1

k = 1 k = 1 R n

Разделяя вещественную и мнимую части в (17), получаем очевидные уравнения:

to

- p..=n (e)=2•2 k'R.‘ "•Rek.-e(k-1,)- k=1

-

- 2 1 Л N a 2, ,-e • 1 ' 6 ) - k = 1 R n

to

-2k •(k - 1) • Rnk 1 • Re(a1, k • e-(k 1)e)- k=2

-

-У kfk+l) • Re(a •e-(k+1)e)-D k+1 \ 2,k/

k = 1 R n

-

- 2 k • R * - 1 • Re ( b , - ■ e^ k -1* ) + 2"^ ’Re (b 2 , 'e -< k ) )

k=1 k=1 Rn(18)

0 =-2k•(k-1)• r. •Im(a1,k"e k=2

-f fc1 • Im ( a2k•e - ( k + 1 ) e ) -

D k +1 \ 2,k/ k =1 Rn

-

- 2 - • R . - 1 • Im ( bl .k ek ' * "'^ T k + T • ImK k e - ' k -'I k = 1 k = 1 Rn

Используя очевидные подстановки a n , k = Re ( a n , k ) + - • Im ( a n , k ) , b n , k = Re ( b n , k ) + - • Im ( b n , k ) и e 'm e = cos ( m •e ) + - • sin ( m •e ) в (18) и (11) для левой части (18), можно получить две вещественные системы уравнений:

-

- A nT1 + 2 ( A n , j "cos ( j ^У B n , j "sin ( j =

-

2 j = 1

V j У n , n = 1,2

=2 • 2k • Rnk-1 •(Re (a1, k) •cos ((k-1)•e)- Im(a1, k) • sin((k-1)•e))- k=1

-

- 2 • 2^ - k +r • ( Re ( a 2, k ) • cos (( k + 1 )• e ) + Im ( a 2, k ) • sin (( k + 1 )• e )) - k = 1 Rn

to

-

— E k " ( k — 1 ) " R" — 1 " ( Re ( av k ) • cos (( k — ^" Ф Im ( a l, k ) • sin (( k — ^"Ф

k = 2

-

— E k ( k + V • ( Re ( a 2, k ) " cos (( k + 1 )" Ф Im ( a 2, k ) " sin (( k +

—

k = 1 R n

-

— E k " Rnk 1 " ( Re ( b 1, k ) " cos (( k + v )"6) — Im ( b 1, k ) " sin (( k + v )" e )) +

k = 1

+ E Tk+Г " (Re(b2,k )" cos((k — О" Ф Im(b2,k )" sin((k — 0Ф k=1 Rn (19)

0=—E k"(k—1)" Rnk1 ■ (Re(a 1, k )■ sin((k—1)"e)+Im (a1, k )■ cos((k—1)"e))— k=2

-

— E k („ k X1) ■( — Re ( a 2, k ) ■ sin (( k + 1 ) " e)+ Im ( a 2, k ) ■ cos (( k + 1 ) " e) ) —

k = 1 R n

-

— E k " R nk — 1 " ( Re ( b 1, k ) " sin (( k + Im ( b 1, k ) " cos (( k + ^"Ф

k = 1

+ E -^ k Tr " ( — Re ( b 2, k ) " sin (( k — ^"ф Im ( b 2, k ) " cos (( k — 1 )" e) )

k = 1 R n

Разделяем уравнения (19) для коэффициентов при cos( m • e ) и sin( m • e ) отдельно для вещественной и мнимой частей:

to

/

( AI

-jnr+E An, j • cos(j "e)|=

V j V n , n = 1,2

nk—1 " Re(a1,k ) + -Tkk+Г • Re(b2,k )| " cos ((k — 1) " e) RnV

—

= E 2 " k " R- k = 1 V

—

to

— E k "( k — 1 )" R nk 1"Re ( a 1, k ) " cos (( k —^"Ф k = 2

to

—E k=1

" ( k + 3 )" k

V

Rnk + 1

" Re ( a 2, k ) + k " R nk — 1 " Re ( b 1, k ) | " cos (( k + 1 ) " e)

—

to

E B n , j " sin ( j " 0 )

v j = 1

\

V n , n = 1,2

to

=E

k = 1 V

^

——" Im(b2,k)— 2" k" Rn • Im(a1,k ) Rn +± V to

" sin ((k — 1)" 0) +

+ E k "(k — 1)" Rnk 1 " Im(a1 k)" sin((k — 1)" 0) +

k = 2

to

+ E k " R. k = 1 V

'nk — 1 " Im ( b 1, k ) — ( k + 3 + 1 k " Im ( a 2, k ) | " sin (( k + 0" e) R n V

ю

0 = - E k • ( k — 1 ) • Rnk — 1 " Im ( a 1, k ) • cos (( k — 1 ) " 6 ) - k = 2

ю

—E k=1

" k(k + 1)

D k +1

V R n

" Im ( a 2, k ) + k " R nk — 1 " Im ( b 1, k )| " cos (( k + 1 NA

ю 7

+ E -1 " Im ( k 2, k ) " cos (( k - A6 )

k = 1 R n

ю

0 = — E k "( k — 1 ) " R nk — 1 " Re ( a 1, k ) " sin (( k — 1 ) " 6 ) + k = 2

ю

+E k=1

" k ( k + 1 )

„ k + 1

V R n

" Re ( a 2, k ) — k " R nk - 1 " Re ( b 1, k ) I " sin (( k + 1 )" 6 ) -

ю

— E " Re ( Ь 2, k ) ' sin (( k — 1 )" 6)" k = 1 R n

Выделяя уравнения для коэффициентов при одинаковых cos( m • 6) и sin( m • 6) в (20), получаем систему уравнений (ограничимся несколькими первыми слагаемыми в (6), то есть a 1, k ( k = 5 Ю ) = a 2, k ( k = 3 Ю ) = 0 , b 1,k, ( k =3,Ю ) = b 2, k , ( k =5,Ю ) = 0):

Полагая j = 0 в левой части первого и второго уравнений (20), определим вещественные части коэффициентов a 1,1 и b 2,1:

2 " Re ( a 1,1 ) + R L. R e ( b 2Д ) =- A l 2 " Re ( a 1,1 ) + A, " Re ( b 2,1 ) =- ^2^, R 2 2

Im ( a v ) = 0.

Из третьего уравнения (20):

Im ( b 2,1 )= 0 .

Полагая j = 1 в левой части первого и второго уравнений (20), получаем систему для определения вещественной части a 12, а также вещественной и мнимой части b 22 для тригонометрических функций аргумента 6, учитывая условие самоуравновешенности нагрузки на внутренней и внешней границе кольца (13):

2 " R n • Re ( a 1,2 )+ Ay " Re ( b 2,2 ) = - A n ,1 = 0,

R

n

- 2 " R n • Im ( a 1,2 )+ Ay " Im ( b 2,2 ) = - B n ,1 = 0.

Rn

Из третьего и четвертого уравнения (20) дополнительно получаем для тригонометрических функций аргумента 6:

—

—

2 " R n ■ Im ( a 1,2 ) + Ay " Im ( b 2,2 ) = 0 ,

Rn

2 " R n • Re ( a 1,2 ) — Ay " Re ( b 2,2 ) = 0.

Rn

Полагая j = 2 в левой части первого и второго уравнений (20), получаем систему для тригонометрических функций аргумента 2 • О:

-

-

^T • Re ( a 2,1 ) — Re M )+ -^

Rn Rn

A • Im ( a 2,1 ) + Im ( b 1,1 ) + 3^ Rn Rn

" Re ( b 2,3 ) =- A n ,2 ,

• M b 2,3 )=- B n ,2 .

Из третьего и четвертого уравнений (20) дополнительно получаем для тригонометрических функций аргумента 2 •О:

—

6 • Rn1 • Im ( a 1,3 ) — M • Im ( a 2,1 ) — Im ( b 1,1 )

R

n

— 6 • Rn2 • Re ( a 1,3 ) + ^2 • Re ( a 2,1 ) — Re ( b 1,1 )

Rn

+ R ^r • M b 2,3 ) = 0 , n

— ^3 T • Re ( b 2,3 ) = 0 .

Rn

Полагая j = 3 в левой части первого и второго уравнений (20), получаем систему для тригонометрических функций аргумента 3 •О:

— 4 • Rn 3 • Re ( a 1,4 )— . • Re ( a 2,2 )— 2 • Rn " Re ( b 1,2 )+ "TT • Re ( b 2,4 ) = — An ,3 ,

Rn Rn

4 • Rn 3 • M a 1,4 )— 10T • M a 2,2 )+ 2 • Rn • Im ( b 1,2 )+ 45" ? • М Ь 2,4 )= — Bn ,3 . Rn Rn

Из третьего и четвертого уравнений (20) дополнительно получаем для тригонометрических функций аргумента 3 • О:

—

—

" 12 • R n 3 • Im ( a 1,4 ) — • Im ( a 2,2 ) — 2 • R n • Im ( b 1,2 ) + ^5 • Im ( b 2, k ) = 0

Rn Rn

12 • R n3 • Re ( a 1,4 ) + ^3 • Re ( a 2,2 ) — 2 • R „ • Re ( b 1,2 ) — ^? • Re ( b 2,4 ) = 0 . Rn Rn

Исходя из систем (21)–(28), следует, что, решив эти уравнения, можно получить выражение коэффициентов a1k(k=-), a2,k(k=12), bi,k(k=й), b2,k(k=м) через коэффициенты двух рядов Фурье (11) в следующем виде a1,1 =

A 10 • R 1

—

M R 7

, = ( A 1,0 A 2,0 )

2,1 2

•

A 2,0 • R 2 — R 2 2 )

R 12 • R 22

R 22 — R 12

, a 1,2 = 0 ,

, b 2,2 = 0 .

Система для определения вещественной части коэффициентов при тригонометрических функциях аргумента 2 •О:

—

—

A • Re ( a 2,1 ) — Re ( b 1,1 ) + v?

R 1 R 1

R T • Re ( a 2,1 ) — Re ( b 1,1 ) + R^

• Re ( b 2,3 ) =— A 1,2 ,

• Re ( b 2,3 ) A 2,2 ,

—

6 • R 12 • Re ( a 1,3 ) + • Re ( a 2,1 ) — ReM ) — • Re ( b 2,3 ) = 0

R 1 R 1

—

-

6 • R 2 2 • Re ( a 1,3 ) + R 2y • Re ( a 2,1 ) — Re ( b 1,1 ) — R 3 4 • Re ( b 2,3 ) = 0 .

Система для определения мнимой части коэффициентов при тригонометрических функциях аргумента 2 •О:

—

—

—

—

^2 • Im ( а 2,1 ) + Im ( b 1,1 ) + ^4

R 1 R 1

R 4 2 • Im ( а 2,1 ) + Im ( b 1,1 ) + r 3_

• Im ( b 2,3 ) B 1,2 ,

• Im ( b 2,3 ) B 2,2 ,

6 • R 12 • Im ( a 1,3 ) — ^2 • Im ( a 2,1 ) — Im ( b 1,1 ) + Т4 R 1 R 1

6 • R 22 • Im ( a 1,3 ) — R 2y • Im ( а 2,1 ) — Im ( b 1,1 ) + « 3 4

• Im ( ^ 2,3 ) = 0 ,

• Im ( b 2,3 ) = 0 .

Система для определения вещественной части коэффициентов при тригонометрических функциях аргумента 3 •О:

—

4 • R 13 • Re ( a 1,4 ) — ^0 3- • Re ( a 2,2 ) — 2 • R1 • Re ( b 1,2 ) R 1

—

4 • R 23 • Re ( a 1,4 )— “T • Re ( a 2,2 ) — 2 • R 2 • Re ( b 1,2 ) R 2

+ R

+ R 25

• Re ( b 2,4 ) =— ^ 1,3 ,

• Re ( b 2,4 ) =— A 2,3 ,

—

12 • R 13 • Re ( a 1,4 )

— 12 • R 23 • Re ( a 1,4 )

I +— з R 13

+--§■

R 23

• Re ( a 2 2 ) — 2 • R 1 • Re ( b 1 2 ) —

• Re ( a 2 2 ) — 2 • R 2 • Re ( b 1 2 ) —

4 • Re ( b 2,4 ) = 0 , R 1

A • Re ( b 2,4 ) = 0 .

R 2

Система для определения мнимой части коэффициентов при тригонометрических функциях аргумента 3 •О:

4 • R / • Im ( a14 ) — ^0 3- • Im ( a 2,2 ) + 2 • R 1 • Im ( b 1,2 ) R 1

4 • R 2 3 • Im ( a 1,4 ) — —у • Im ( a 2,2 ) + 2 • R 2 • Im ( b 1,2 ) R 2

4 R 1 5 4

R 2 5

• Im ( b 2,4 ) = — B 1,3 ,

• Im ( b 2,4 ) = — B 2,3 ,

— 12 • R 13 • Im ( a 1,4 ) —

— 12 • R 2 • Im ( a 14 ) —

-6 3 • Im ( a 2,2 ) — 2 • R • Im b ^)

R 1

-6 3 • Im ( a 2,2 ) — 2 • R 2 • Im ( b 1; 2 )

R 2

+ R7

R 2 5

• Im ( b2kk ) = 0,

• Im ( b 2, k ) = 0.

При решении примера будем предполагать, что распределение нагрузки на внешней и внутренней границах кольца p, ^(о) (11) является четной функцией аргумента О е [ —п , п ] , то есть B n j = - в (11), (31) и (33). Это , условие приводит к тому, что все искомые коэффициенты a 1 k ( k =п) , a2 k ( k =Г2 ) , b l k ( k = 1-2 ) , b2 k ( k l4| являются вещественными числами и вычисляются с учетом (29) по формулам:

A^

a 11 ^R

—

■ A 2,0 • R 22

— R 2 ) ,

a12 = 0 ,

3 • R 12 • R 22 • ( A 22 - A 12) - A 12 • R 14 + A 22 • R 24

a13 _ ^Rc^

_ - 5 • A1 3 • R14 + 8 • A2,3 • R1 • R2 - 3 • A13 • R24 a 1,4 ” 8-(5 • R^ - 9 • R • R24 + 4 • R1 • R26)

a2,1 = (RI " R2 " (A2,2 - 2 • A1,2 ) + R " R24 • (A2,2 - A1,2

- R 12 • R 26 • ( Av 2 - 2 A 2,2 ) )/ 2 • ( R 12 - R 22 ) ,

a 2,2

R 1 • R 2^ • ( 2 • A 23 • R 1 + A 1 3 • R 2 • ( - 3 • R \" + R 2~ )) 4 ' ( 5 • R 16 - 9 • R 12 • R 2 4 + 4 • R 2 6 )

b11 = ( R 14 • R 2 "( A 1,2 - 2 • A 2,2 ) + R / • R 2 • f 2 • A 1,2 - A 2,2 ) +

+ A 1, 2 • R 1 - A 2,2 • R 2 /( R 1 - R 2 У ,

3 • ( - 6 • A 2,3 • R 13 • R 23 + A 1,3 * ( 5 • R 16 + R 26 ) I 4 ^ ( 5 • R 17 - 9 • R 13 • R 2 4 + 4 • R 1 • R 2 6 )

b 2,1

( A 1,0 A 2,0 1 R 1 • R 2

------------------ • ----Z--------—

2 R 2 2 - R 12 ,

b 2,2 _ 0 ,

b 2,3 _

44 2 2 2 2

R 1 • R 2 • ( A 2,2 • ( R 1 + 3 • R 2 ) A 1,2 • ( 3 • R 1 + R 2 ))

3 • ( R 12 - R 22 1

b 2,4 _ 0 .

Зададим распределение самоуравновешивающихся положительно определенных давлений на внешней и внутренней границах кольца с помощью отрезка ряда Фурье гипотрохоиды [1]:

P1(9)_ p 2(9)_ P • J1+Л1+2 •1 • cos((1+n У9), \ V n ! n

где Р – произвольный нормирующий множитель; n – целое число.

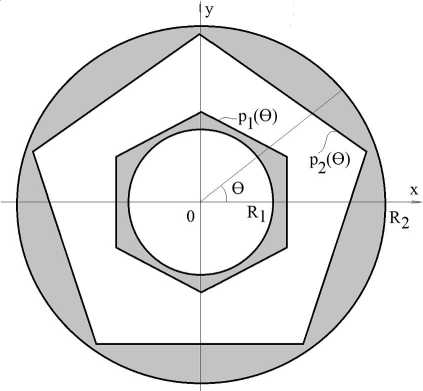

Коэффициенты A 1, v _ A 2 , v ( j _ 0,3 ) вычисляются численно при подстановке конкретных значений Р и n в (35), а затем полученного выражения в (12) (см. рис. 2).

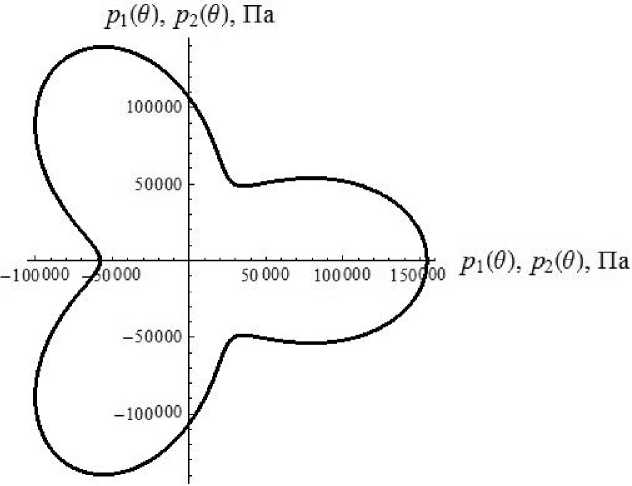

Подставляя далее (34) в (14), с помощью (1), (2) и (5) можно получить распределение напряжений в кольце, а с помощью (3) – распределение перемещений в декартовой системе координат (см. рис. 3).

Выводы

Впервые поставлена и решена задача для упругого изотропного кольца под действием са-моуравновешивающихся неоднородных нагрузок, действующих на его границах и представленных в виде отрезка ряда Фурье.

Рис. 2. Распределение приложенных к внутрен ней и внешней границе отверстия давлений приближенного в смысле отрезка ряда (11) для j = 0,3 с конкретными коэффициентами A 1, j = A 2, j , вычисленными с помощью (12) ( P = 10 5 Па, n = 2)

Рис. 3. Распределение касательных напряжений о r о в кольце ( R 1 = 1, R 2 = 2, при заданных давлениях р 1 ( о ) = p 2 ( б ) при P = 10 5 Па и n = 2 в (35) на внутренней и внешней границах)

Список литературы Напряженное состояние упругого толстостенного кольца при произвольно распределенных самоуравновешивающихся давлениях на его внутренней и внешней границах

- Амензаде, Ю. А. Теория упругости/Ю. А. Амензаде. -М.: Высш. шк., 1976. -272 с.

- Мусхелишвили, Н. И. Некоторые основные задачи математической теории упругости/Н. И. Мусхелишвили. -М.: Наука, 1966. -708 с.