Народная кукла как символизм образа материнства у дошкольников

Автор: Клепцова Елена Юрьевна, Пономарева Елена Витальевна

Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 3 (59), 2022 года.

Бесплатный доступ

Введение. Материнство - культурный, социально-психологический и физиологический феномен. Материнство способствует изменению социального, психологического статуса женщины, актуализирует и оптимизирует приобретение важных личностных качеств, которые попадают под характеристики архетипа матери или его оборотной, или теневой стороны - архетипа мачехи. Постепенный распад института семьи и социально «легализованные» интимные отношения между молодыми людьми репродуктивного возраста, наряду с отсрочиванием возраста рождения ребенка в паре, оставляют не актуализированной позицию взрослого человека, оставляют молодых людей в инфантильной позиции на неопределенный срок. Традиционные обряды возрастной инициации в материнскую позицию сейчас оказались невостребованными. В нашей культуре имеется дефицит социальных и культурных институтов, традиций, ритуалов обращения в материнство. Материалы и методы. Материалами исследования послужили психологические, философские, социологические, социокультурные труды, составляющие методологическую основу материнства и культурно-исторические корни народной куклы как культурно-исторического символизма образа материнства у дошкольников, архетипический символизм материнства, народной игрушки в культуре с позиций юнгинианской аналитической психологии. Результаты. Архетипические женские образы, включая образ материнства, широко представлены в виде осознанных и неосознанных проявлений, спонтанного воспроизведения традиций в символике народных кукол. Символика народных кукол погружает частное погружение в стихию «первоначал» и дает через него целостный образ материнства. Народная игрушка является одной из форм народной культуры. Именно народная игрушка в символической форме передает ребенку культуру, мудрость и духовность своего народа, являясь информационным носителем народной традиции. Обсуждение и заключение. Традиционная народная кукла транслирует традиционный образ материнства. Народная тряпичная кукла позволяет уменьшить психологическое напряжение между ребенком и окружающей его действительностью, мягкое и теплое на ощупь тело куклы воспитывает теплое и доверительное отношение к окружающему миру. Внутреннее содержание народной куклы идентично по функциональным характеристикам с материнской ролью, формирует представления дошкольников о матери, положительном отношении к ней, способствует развитию образа материнства у дошкольников.

Материнство как феномен, архетип, архетип матери, архетип мачехи, девиантное материнство, символ, народная игрушка, кукла, народная кукла

Короткий адрес: https://sciup.org/147238922

IDR: 147238922 | УДК: 159.913 | DOI: 10.15507/2078-9823.059.022.202203.351-362

Текст научной статьи Народная кукла как символизм образа материнства у дошкольников

«Материнство – культурный, социально-психологический и физиологический феномен, показывающий инициацию перехода или не перехода женщины в категорию взрослого человека. Тем не менее, психологические критерии взрослости субъективны, т. к. главным критерием переживания себя как взрослого человека является отнесение себя человеком к той или иной возрастной категории» [9, с. 68]. Однако материнство признано инстинктивным поведением у женщин, а не культурно-исторической практикой социализации, как у мужчин [6].

Материнство играет важную роль в становлении взрослой позиции у женщины. Те, кто не справляется с задачами возраста, остаются инфантильными, идентифицируют себя с молодым поколением, переживают психологическую близость к молодости, не взрослению, что проявляется в образе жизни, внешности, выборе одежды, ценностях и др.

Постепенный распад института семьи, социально «легализованные» интимные отношения между молодыми людьми репродуктивного возраста, наряду с отсрочиванием возраста рождения первого ребенка в паре, оставляют не актуализированной позицию взрослого человека и оставляют молодых людей в инфантильной позиции на неопределенный срок. То, что ранее субъективно актуализировалось с помощью традиционных обрядов возрастной инициации, сейчас оказалось невостребованным. Психотерапевтическая практика подтверждает этот тезис. Появляется все большее количество психотерапевтических программ, предлагающих клиентам пройти обряд инициации в родительскую, отцовскую или материнскую позицию.

Материалы и методы

Материалами исследования послужили психологические, философские, социологические, социокультурные труды, составляющие методологическую основу материнства и культурно-исторические корни на- родной куклы как культурно-исторического символизма образа материнства у дошкольников, архетипический символизм материнства, народной игрушки в культуре с позиций юнгинианской аналитической психологии.

В исследовании применены методы культурно-исторических и архетипических изменений и трансформаций, психологических измерений, социальной репрезентации, социальной топологии.

Накопленные этнографами и историками эмпирические факты об инициации женщин в позицию материнства в разные культурно-исторические эпохи дают возможность психологам использовать данные факты для научно-теоретического осмысления.

Зародившийся в начале ХХ в. в России русский символизм как течение глубинной психологии позволил рассмотреть различные феномены этнографических исследований в свете тех принципов, которые легли в его основание.

Символизация позволяет отражать мифологическую картину мира посредством культурных символов. Культурными символами могут быть любые предметы окружающей реальности как некие модели символизации и организации пространства.

Символ – культурный, психологически свободный знак, обладающий неисчислимой перспективой значений. Кроме того, любой символ слит с образом, который он символизирует, но отражает лишь часть образа. К. Г. Юнг наделял символ «колдовской силой» в плане эмоционального влияния на бессознательную психику человека в противовес рациональному [18]. Таким образом, аморфные, нечеткие представления, выражаемые через символы, сознание актуализирует в базовые образы мироустройства, делая их таким образом постижимыми и понятными.

Под архетипом понимают коллективные бессознательные универсальные изначальные врожденные психические структуры, составляющие содержание коллективного бессознательного, распознаваемые в культурно-историческом сознании, проявляемые в образах, мотивах, сновидениях [5; 9; 10; 21].

Характеристика архетипа зрелой матери описывается посредством прохождения матерью основных функций по защите и уходу за потомством: сохранения, служения, вынашивания, выращивания, сострадания, эмпатирования, благословления, дарения, исцеления, вдохновения, преобразования, принятия, отпускания. Именно духовная составляющая материнства перечисленными выше функциями женщины позволяет отличить материнство женщины и защитно-оборонительное инстинктивное поведение самки, например приматов.

«Материнство как архетип характеризуется динамичностью становления в зависимости от актуальных потребностей ребенка, имеет стадии своего становления и развития: выбор, удерживание и сохранение, вынашивание, рождение, символическое сопровождение, обучение, благословление и отпускание в нужное время. Матери со зрелым архетипом, имеющие несколько детей, в соответствии с задачами возраста и индивидуальными особенностями своих детей вовремя будут проявлять именно то, что необходимо их детям. Зрелое материнство отличает терпимость, способность к трансформациям, гибкость, сензитивность, чуткость, умение проводить необходимые для ребенка и его личностного роста инициации (приучать к горшку, поддерживать порядок, создавать комфорт, быть благодарным, учить учиться, уметь делать выборы, нести ответственность за проступки, переходить из одной социальной группы в другую, принимать ошибки как неизбежность, помогать другим, проявлять альтруизм, сочувствовать и пр.)» [9].

Однако существует и оборотная сторона архетипа матери – это архетип мачехи. Материнский инстинкт отрицается, вытесняется, подавлен, угнетен. В качестве иллюстраций можно привести примеры, имеющиеся в памяти практически любого человека, – образы деспотичных, постоянно наказывающих воспитательниц из детских садов; громко кричащих и с удовольствием ставящих двойки учительниц; маниакально в своей контролирующей тирании мстящих эгоцентричных неприступных матерей, лицемерно на людях объясняющих свою суровую жестокость, «чтоб не разболтались», или «для их же блага», или желанием «проучить ребенка, чтоб неповадно было». Таким образом, мачеха использует приемы нарочитой демонстрации превосходства и власти над близкими: раздражительность, излишнюю критичность, давление, тотальный контроль, запрет, изоляцию, зависимость, манипуляцию, агрессивное вторжение в личностное (физическое, территориальное, интеллектуальное, эмоциональное и т. п.) пространство близкого, подчинение, удушающую заботу и гиперопеку, уничижение, обесценивание, разлучение, подавление, лишение свободы, конкуренцию и сражения с детьми по поводу и без повода, провокации на конфликты, ведение войн, формирование ополчения против ребенка в виде других родственников и окружающих людей, требование к себе сверхуважения и беспрекословного подчинения, спускание инструкций, требование рапортов об исполнении, делание за другого его работы, упрекая впоследствии виной и обидой за неблагодарность, и др. Такое поведение свойственно инфантильным матерям. Даже в условиях военных, социальных, экономических, политических и прочих катаклизмов данные примеры псевдоматеринства, или девиантного (отклоняющегося от нормы) материнства, не являются оправдываемыми. Они свидетельствуют о недостаточной зрелости женщины как матери, не пройденных ею в разные периоды взросления женских инициаций. Причем из поколения в поколение женщины на личном примере обучаются материнству или девиантному материнству, передавая качество и уровень зрелости, выстраиваемых с ребенком или другими детьми, людьми отношений [19–23].

В качестве примеров для подражания, обучения материнству или девиантному материнству могут быть отношение и поведение не только собственной матери или старших родственниц, но и в целом других женщин, наблюдаемых в жизни [5; 9; 10, с. 70–72; 21]. Часто молодая женщина, в родительской семье которой доминирующим был архетип мачехи и старшие женщины рода не отличались конструктивными действиями к своим детям и домочадцам, а демонстративно показывали обожание и нарочитое восхищение кем-то одним из детей или некоторыми членами семьи в противовес другим детям и родным, не отличались глубокими переживаниями, анализом, рефлексией своих поступков, много путешествует, внутренне развивается и уже не проявляет к своим детям то, что наблюдала по отношению к близким или себе как к ребенку.

Надо добавить, что девиантному материнству можно научиться на чужих примерах, привнеся их в свою жизнь, даже если ребенок в детстве не подвергался девиациям матери или других родственниц, а просто наблюдал это в отношении кого-то со стороны, или слышал разговоры, или смотрел по телевидению.

Таким образом, в нашей культуре имеется дефицит социальных и культурных институтов, традиций, ритуалов обращения в материнство, а транслируемые по телевидению передачи о деструктивном разрешении бытовых конфликтов между членами семьи, демонстрации непроработанной агрессии, а порой и враждебности друг к другу не являются эталонными, а, напротив, оказывают деструктивную направленность на развитие материнства, так как нередко в силу гонки за высокими рейтингами показываются и проигрываются далеко не лучшие сценарии материнского отношения и поведения к собственным детям и членам семьи.

Неразвитое сознание обывателя, внутренне не обрабатывая поведенческие паттерны, демонстрируемые по телевидению, воспринимает за эталонные и проецирует, воспроизводит в общении с детьми. Таким образом, происходят привнесение чужого опыта нерешенных проблем в собственную жизнь и обучение порой деструктивным формам материнства. Кроме того, деспотичная мачеха может в одной женщине параллельно сосуществовать с инфантильной удушающей своей беспомощностью или сверхжертвенностью матерью.

Архетипические образы, в том числе женские, включая образ материнства, широко представлены в виде осознанных и неосознанных проявлений, спонтанного воспроизведения традиции в символике народных кукол. Символика народных кукол погружает частное проявление в стихию «первоначал» и дает через него целостный образ материнства.

Результаты

Традиционные обряды возрастной инициации в материнскую позицию сейчас оказались невостребованными. В нашей культуре имеется дефицит социальных и культурных институтов, традиций, ритуалов обращения в материнство.

Архетипические женские образы, включая образ материнства, широко представлены в виде осознанных и неосознанных проявлений, спонтанного воспроизведения традиций в символике народных кукол. Символика народных кукол погружает в стихию «первоначал» и дает через него целостный образ материнства. Народная игрушка является одной из форм народной культуры. Именно народная игрушка в символической форме передает ребенку культуру, мудрость и духовность своего народа, являясь информационным носителем народной традиции. Традиционная народная кукла транслирует традиционный образ материнства. Народная тряпичная кукла позволяет уменьшить психологическое напряжение между ребенком и окружающей его действительностью, мягкое и теплое на ощупь тело куклы воспитывает теплое и доверительное отношение к окружающему миру [1–4; 12; 13].

Вся символика народной куклы утверждает силу жизни и отражает характеристики материнства – внутреннюю твердость (твердая основа), огромная грудь как символ плодородия, круглое лицо как символ солнца (тепло – условие жизни, цикличность, стабильность), волосы как символ силы и др.

Игра с куклой позволяет ребенку создать условное пространство, которое в символической форме позволяет осваивать и понимать мир, значения образов. Через куклу ребенок постигает представления об образе матери – добром или недобром, положительном или отрицательном, прекрасном или безобразном и др. Народная кукла – предмет культуры, воплощающий образ материнства – сильной, здоровой, духовно несгибаемой, немногословной, терпимой, любящей женщины.

Внутреннее содержание народной куклы идентично по функциональным характеристикам с материнской ролью, формирует представления дошкольников о матери, положительном отношении к ней, что способствует развитию образа материнства.

Глубина феномена народной игрушки привлекла внимание таких ученых, как Н. Д. Бартрам, Л. А. Динцес, Л. А. Латынин, Ю. М. Лотман, И. А. Морозов и др.

Наиболее близким природе ребенка является такая народная игрушка, как кукла. И. А. Морозов дает следующее определение кукле – «антропоморфная фигурка, употреблявшаяся в обрядовых и не обрядовых практиках и способная заменять человека в игре, выступать в его функции» [14, с. 3].

Изначально кукла использовалась в ритуалах, связанных с плодородием [14]. Возможность женщины рожать ассоциировалась с силой плодоносящей земли; мать и земля – синонимичные понятия в представлениях архаичного человека. Кукла несла в себе символы плодородия и воплощала образы архаических верований, и в этом смысле она – символ филогенеза человечества [11; 15; 16].

Одновременно кукла – предмет детской забавы и игры. Игрушки для детей изготовляли взрослые, а иногда и сами дети. Изготовление кукол обращает сознание «мастера» в себя и проецирование своего внутреннего состояния во внутреннее пространство игрушки. Мать, делая игрушку ребенку, развивает у себя самосознание матери, способствует укреплению невидимых связей с ребенком.

Отмечая воздействие изготовления куклы, Д. Г. Трунов выделяет такие виды влияния, как «выражение эмоционального опыта, воплощение переживаний и мыслей об образе матери в кукле; самоосознавание себя в роли матери и развитие позитивного отношения к ребенку, понимание смыслов материнства; самовыражение» [17, с. 134].

Обсуждение и заключение

Что отличает народную куклу и почему для развития образа материнства оптимальнее использовать именно народную куклу, а не изготовленную промышленным образом, чаще всего китайского производства?

Анализ современного рынка игрушки, в частности кукол, показывает, что образы девочек и женщин в них даже физиологически деформированы. Для них характерны диспропорциональные тела, части тела, лица, которые не существуют в реальном мире. Нет женщин с очень тонкой талией, а если они и существуют, то они не способны к рождению ребенка. В природе нет женщин с розовыми волосами, огромными головами, на каблуках. Образы монстров, иноплане- тян и иных сущностей, предлагаемых детям в образе куклы, не предполагают, что они будут добрыми и любящими мамами, они не несут в себе такой смысловой нагрузки. Куклы типа Барби интересны в контексте их имущества – машины, кареты, дворцы, мебель, еда, большое количество одежды и т. д. Эти аксессуары акцентируют внимание ребенка на внешней атрибутике женщины, порой полностью исключая даже намек на материнство. Но даже если в поле куклы-мамы присутствуют дети, то она остается все такой же тоненькой, прохладной на ощупь, блестящей на первый взгляд и создает образ не реальной женщины – доброй и любящей мамы, а бездушной красотки. Но даже такой вариант привлекателен для ребенка за счет необычности цветовых и дизайнерских решений. Такой образ проникает в сознание ребенка как образец, культивируя с детства комплексы неполноценности, искажая эмоциональную сферу.

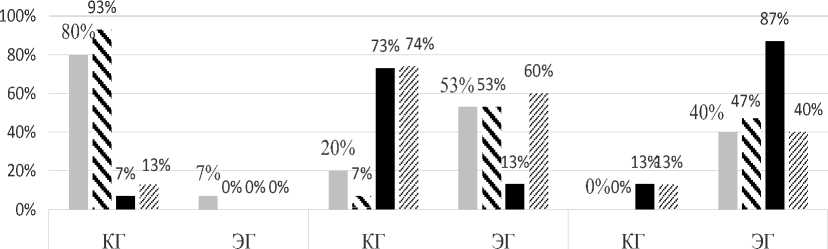

Нами проводилась программа по формированию образа материнства у дошкольников. Подобраны методики, отражающие исследуемый феномен в соответствии с описанной нами ранее методологией, организацией, процедурой, интерпретацией, оценкой проведения мониторингового исследования [7; 8]. Вторичная диагностика уровня развития материнства после проведения программы по формированию образа материнства у дошкольников показала, что у детей экспериментальной группы произошли изменения в характеристиках образа материнства средствами народной игрушки. Полученные по всем методикам результаты вторичной диагностики мы отразили в рисунке.

Количественный анализ результатов отражает положительную динамику проведенной программы. В целом дошкольники экспериментальной группы (ЭГ) демонстрируют большее положительное отношение к матери, чем испытуемые контрольной группы (КГ). Так, представления ребенка об образе матери и ее функциях на материале крайних показателей низкого уровня в КГ (80 %) и низкого уровня в ЭГ (7 %), показатели контактности, значимости, отношения в экспериментальной группе имеют нулевые значения. Показатели высокого уровня представлений о материнстве, контактности в КГ не имеют числовых выражений, значимость (13 %), отношение (13 %). Соответственно в ЭГ представления об образе материнства имеют 40 %, контактность (47 %), значимость (87 %), отношение (40 %).

Программа состояла из серии последовательных занятий по изготовлению народных кукол матерями для своих детей дошкольного возраста и дошкольниками для матерей, совместные и самостоятельные игры дошкольников с мамами с изготовленными куклами. Коротко остановимся на описании особенностей проведения занятий программы для старших дошкольников и их мам посредством изготовления народных тряпичных кукол. Главной целью описываемой программы стало формирование образа материнства у старших дошкольников через изготовление и игру с народной тряпичной куклой. Программа включала следующие задачи:

-

1) развитие положительного отношения к собственной матери;

-

2) формирование представления об образе и функциях материнства посредством изготовления народных кукол;

-

3) оптимизация детско-родительских отношений.

Средствами формирования образа материнства явились изготовление тряпичных народных кукол, свободная игра в изготовленные куклы, специально организованная игра в дочки/сыночки-матери, изготовление кукол для мамы, дарение кукол мамам, совместная игра в изготовленные куклы с мамами.

Мы предлагаем блоки занятий отдельно для мам и отдельно для дошкольников по изготовлению кукол и последующего их дарения (1-й и 2-й этапы). Свободная игра в изготовленные куклы – 3-й этап; совместная с мамой игра – 4-й этап; специально организованная игра в дочки/сыночки-матери мам дошкольников со своими детьми – 5-й этап.

Формирующая образ материнства программа повысила осознанность образа матери у детей в характеристиках представлений об образе материнства, контактности и значимости матери и отношения к ней.

В заключение добавим, что проводимая программа формирования образа материнства у старших дошкольников через народную тряпичную игрушку доказала свою эффективность. Народные игрушки могут быть успешно использованы для формирования у дошкольников образа материнства.

-

1. В результате проведенного исследования развития образа материнства у дошкольников сформулировано определение материнства как культурного, социальнопсихологического и физиологического феномена.

-

2. Постепенный распад института семьи и социально «легализованные» интимные отношения между молодыми людьми репродуктивного возраста, наряду с отсрочиванием возраста рождения ребенка в паре, оставляют не актуализированной позицию взрослого человека, оставляют молодых людей в инфантильной позиции на неопределенный срок.

-

3. Традиционные обряды возрастной инициации в материнскую позицию сейчас оказались невостребованными. В нашей культуре имеется дефицит социальных и культурных институтов, традиций, ритуалов обращения в материнство.

-

4. Архетипические женские образы, включая образ материнства, широко представлены в виде осознанных и неосознанных проявлений, спонтанного воспроизведения традиций в символике народных кукол.

-

5. Символика народных кукол погружает в стихию «первоначал» и дает через него целостный образ материнства. Народ-

низкий уровень

средний уровень

высокий уровень

■ значимость # отношение

-

■ представления об образе материнства V контакность

-

6. Традиционная народная кукла транслирует традиционный образ материнства. Народная тряпичная кукла позволяет уменьшить психологическое напряжение между ребенком и окружающей его действительностью, мягкое и теплое на ощупь

-

7. Внутреннее содержание народной куклы идентично по функциональным характеристикам с материнской ролью, формирует представления дошкольников о матери, положительном отношении к ней, способствует развитию положительного образа материнства у дошкольников.

-

8. Народные игрушки могут быть успешно использованы для формирования у дошкольников образа материнства.

Рисунок. Исследование образа материнства у старших дошкольников после формирующего эксперимента программы по формированию образа материнства у старших дошкольников.

ЭГ – экспериментальная группа, КГ – контрольная группа

Figure. Study of the image of motherhood of older preschoolers after the formative experiment of the program on the formation of the image of motherhood in older preschoolers ная игрушка является одной из форм народной культуры. Именно народная игрушка в символической форме передает ребенку культуру, мудрость и духовность своего народа, являясь информационным носителем народной традиции.

тело куклы воспитывает теплое и доверительное отношение к окружающему миру.

Список литературы Народная кукла как символизм образа материнства у дошкольников

- Акалович Н. П. Народная игрушка как средство приобщения детей старшего дошкольного возраста к национальной культуре // XXIV Вишняковские чтения «Вузовская наука: условия эффективности социально-экономического и культурного развития региона»: материалы Междунар. науч. конф. - СПб.; Бокситогорск, 2021. - С. 9-13. - URL: https://www. elibrary.ru/item.asp?id=46570666.

- Голубева Ю. О. Кукла в координатах индивидуально-психологического и социокультурного бытия: дис. ... канд. филос. наук. - М., 2000. - 166 с.

- Ибрагим А. А. М. Традиционная кукла как источник изучения культуры русского народа // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов: сб. докл. I Междунар. науч.-практ. конф.: в 2 т. - Томск, 2021. - Т. 2. - С. 268-272. - URL: https://www.elibrary.ru/item. asp?id=46290274.

- Историческая, художественная и педагогическая сущность игрушки. К 100-летию Художественно-педагогического музея игрушки имени Н. Д. Бартрама: кол. моногр. / под науч. ред. В. Ф. Максимович. - СПб.: ВШНИ, 2018. - 166 с.

- Клепцова Е. Ю., Зубарева Е. Н. Архетипическая иерархия построения межличностных отношений // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2017. - Т. 29. - С. 205209. - URL: http://e-koncept.ru/2017/770842.htm.

- Клепцова Е. Ю., Клепцов Н. Н. Феномен отцовства в современном обществе // Человеческий капитал. - 2021. - № 2. - С. 81-89.

- Клепцова Е. Ю. Мониторинг гуманизации межличностных отношений в образовательной деятельности // Вестник Череповецкого государственного университета. - 2013. - № 1, т. 2. - С. 133-135.

- Клепцова Е. Ю., Пономарева Е. В. Значение народной куклы в становлении образа материнства у дошкольников // Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. - 2020. - Т. 20, № 2. - С. 211-226.

- Клепцова Е. Ю., Пономарева Е. В. Образ материнства в современном обществе // Дошкольное воспитание. - 2020. - № 11. - С. 68-72.

- Клепцова Е. Ю., Пономарева Е. В. Образ материнства в современном обществе // Дошкольное воспитание. - 2020. - № 12. - С. 71-76.

- Ковычева Е. И. Народная игрушка: учеб.-метод. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Народное художественное творчество». - М.: ВЛАДОС, 2014. - 159 с.

- Латынин Л. А. Язычество Древней Руси в народном искусстве - игрушке, прялке, вышивке. - М.: Апрель-Пресс, 1996. - 230 с.

- Лопандина Н. П. Духовно-нравственное воспитание дошкольников средствами народной игрушки // Нравственные ценности и будущее человечества: материалы регион. этапа XXVI Междунар. Рождеств. образоват. чтений. - 2018. - С. 25-27. - URL: https://www. elibrary.ru/item.asp?id=36467308.

- Морозов И. А. Феномен куклы в традиционной и современной культуре (Кросскультурное исследование идеологии антропоморфизма). - М.: Индрик, 2011. - 352 с.

- Мишкина Е. Игры и игрушки в русской (славянской) культуре Сибири до начала ХХ в. // МНСК-2021: материалы 59-й Междунар. науч. студенч. конф. - Новосибирск, 2021. -С. 27-28. - URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47106704.

- Новоселова О. А. Народная кукла как неисчерпаемый ресурс воспитания // Управление дошкольным образовательным учреждением. - 2016. - № 1. - С. 103- 105. - URL: https://www. elibrary.ru/item.asp?id=30562557.

- Трунов Д. Г. Арттерапевтические занятия с супружескими парами, ожидающими рождения ребенка // Вестник Пермского университета. - 2012. - № 2. - С. 134-139.

- Юнг К. Г. Душа и миф: шесть архетипов: пер. с англ. - Киев: Гос. б-ка Украины для юношества, 1996. - 384 с.

- Kleptsova E. Y., Balabanov A. A. Development of Humane Interpersonal Relationships // International Journal of Environmental & Science Education. - 2016. - No. 11. - P. 2 147-2 157. -DOI: 10.12973/ijese.2016.585a.

- Kleptsova E. Y., Kleptsov N. N., Mishutinskaya E. A., Shubnitsyna T. V., Tsvetkova N. V. Psychological Structure of Humane Interpersonal Relations among the Subjects of Educational Activity // Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. - 2018. - Vol. 10, no. 7. - P. 1 844-1 848.

- Kleptsova E. Y., Sannikova Y. P., Lapteva N. V. Archetypes in Interpersonal Relation // Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. - 2018. - Vol. 10, no. 7. - P. 1 825-1 829.

- Josselsson R. Ego development in adolescence // Handbook of Adolescent Psychology. - New York, 1980. - P. 188-210.

- Zhidkova E. Family, Divorce and Comrade's Courts: Soviet Family and Public Organizations During the Thaw // And they lived happily ever after. Norms and every day pract^es of family and partnerhood in Russia and Central Europe. - Budapest; New York: Central European University Press, 2012.