Народнопоэтическое изображение образа ангела в сказках А. М. Ремизова

Автор: Мартыненко Лариса Борисовна, Соснина Екатерина Васильевна

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Антропология культуры

Статья в выпуске: 4 (12), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается образ ангела в трех сказках А. М. Ремизова: «Красочки» («Посолонь»), «Весенний гром» и «Ангел-хранитель» («К морю-океану»). Писатель всю жизнь занимался исследованием русской фольклорной традиции: собирал произведения народного творчества на Русском Севере, тщательно изучал фольклорно-этнографические труды и сборники. Отмечается, что в его творчестве присутсвуют как развернутые описания народных игр и обрядов, которые нередко взаимодействуют, так и особые, давно забытые слова-метафоры, составляющие богатство мифопоэтического мышления. Ангел в сказках, принадлежащих перу А. М. Ремизова, предстает не только в качестве представителя высших небесных сил, но и в роли носителя народных представлений об устройстве мироздания. Делается вывод, что, глубоко освоив фольклорно-этнографическую традицию, писатель творчески подходит к изображению библейского персонажа: удачно сочетает христианскую трактовку образа ангела с его народнопоэтическим истолкованием.

Сказка, ангел, миф, народная игра, народные поверья, апокрифические сказания, легенда, молитва, фольклорно- этнографическая традиция

Короткий адрес: https://sciup.org/170174950

IDR: 170174950

Текст научной статьи Народнопоэтическое изображение образа ангела в сказках А. М. Ремизова

Сказка серебряного века представляет собой уникальное явление отечественной культуры начала ХХ столетия, требующее еще основательного исследования. По верному замечанию Т. Берегулевой-Дмитриевой: «Обращение писателей серебряного века к литературной сказке было обусловлено притягательностью эстетики чуда и тайны, свойственной этому жанру, возможностью создать свой миф, проявить изощренность мысли и фантазии» [9, с. 11]. Увлечение русских прозаиков мифологией способствовало их глубокому освоению устного народного творчества. В «Письме в редакцию» от 29 августа 1909 г. А. М. Ремизов пишет: «Работая над материалом, я ставил себе задачу воссоздать народный миф, обломки которого узнавал в сохранившихся обрядах, играх, колядках, суявериях, приметах, пословицах, загадках, заговорах и апокрифах» [7, с. 607]. Еще в детские годы полюбивший народную сказку, старинные хороводы и игры на Чистых прудах, Ремизов всю жизнь продолжал исследование фольклорной традиции: собирал произведения народного творчества на Русском Севере, тщательно изучал фольклорно-этнографические труды и сборники А. Н. Афанасьева, Ф. И. Буслаева, Д. К. Зеленина, Е. В. Аничкова, Н. Е. Ончукова и других. Вот почему ремизовские сказки отличаются этнографизмом и особым поэтическим отображением окружающего мира, свойственным народной поэзии.

Представляется интересным раскрыть образ ангела в сказках Ремизова, к которому писатель обращается неоднократно, тем бо- лее, что сказки «Весенний гром» и «Ангел-хранитель» из сборника «К морю - океану» все еще недостаточно изучены.

Календарно-обрядовая образность, которая легла в основу книги Ремизова «Посолонь», формировалась под влиянием особой временной модели, которая была понятна народу. Сборник Ремизова имеет ряд особенностей. В нем можно увидеть как развернутые описания народных игр и обрядов, которые нередко взаимодействуют, так и особые, давно забытые слова-метафоры, составляющие богатство мифопоэтического мышления. Так,

Роспись стены у входа в Михайловский Златоверхий монастырь. Фрагмент (Украина. Киев)

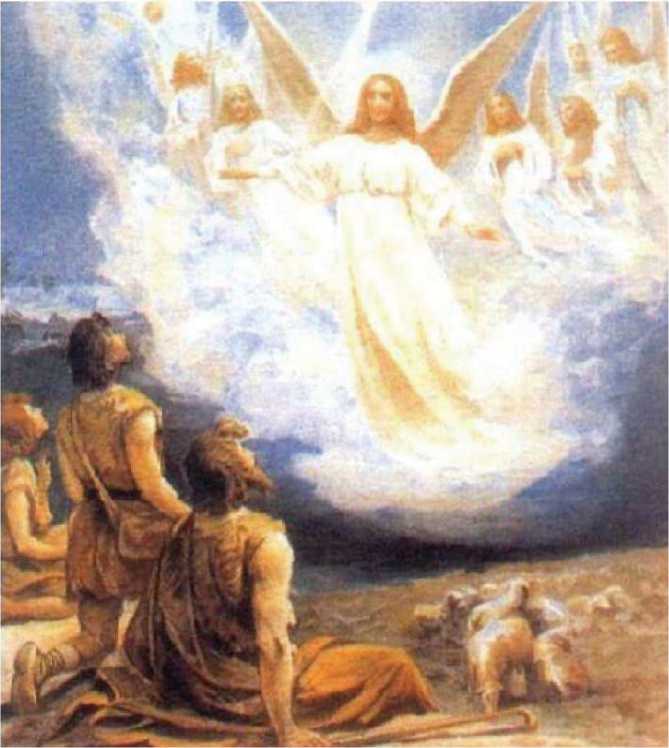

Адольф-Вильям Бугро (Adolphe-William Bouguereau). Песня ангелов, 1881 г. Холст, масло (Музей Мемориального парка Форест-Лаун, Глендейл, Калифорния, США)

Правила игры объясняются автором в примечании: «Играют в “Красочки” так: выбирают считалкой Беса и Ангела, остальные называют себя каким-нибудь цветком; названия цветов объявляют Ангелу и Бесу, не говоря, кому какой цветок принадлежит. Ангел и Бес должны будут сами разобрать цветы… Играющие составляют две партии – цветы Ангеловы и цветы Бесовы. Ангел при- например, слова «красочки», «краски» означали цветок, либо цветы. «Посолонь» является началом или частью общерусского литературного процесса возвращения к национальным корням. Основным практическим содержанием этого процесса является обращение писателя к русскому и славянскому фольклору, мифологии, религиозным представлениям («народному православию»). Ремизов использует слово «посолонь» в значении смены времен года «по солнцу». Композиция сборника основывается на годовом календарном круге.

Сказка «Красочки» открывает игровую серию «Посолони», включающую в себя пять сюжетов и целиком сосредоточенную в рамках весеннего цикла. Миниатюра представляет собой вдохновенное описание игры, сделанное наблюдателем – взрослым человеком, который любуется детьми-цветами. Образ ребенка, представляемого в виде ангела – прямая отсылка к легенде, согласно которой ангелы являются душами умерших невинных детей. Автор целиком захвачен стихией игры, ритмом этого цветочного карнавала, в котором действие переходит справа налево – с «тихой» площади Ангела на «веселую» территорию Беса, которая в полном соответствии со смыслом игры более всего интересна автору.

ступает к исповеди, а Бес со своей партией искушает-рассмеивает» [9, с. 109]. Следует отметить, что дети, исполняющие роли Ангела и Беса, стремятся точно соответствовать этим персонажам. Если Бес прибегает при стуке колотушки, шалит и тормошит «цветочки», то Ангел прилетает со звуком колокольчика: «Тихо у Ангела. Ангел смотрит серьезно, исповедует» [9, с. 34]. Игра заключается в том, чтобы рассмешить цветы. Кто засмеется — идет к Бесу. Победителем может быть, как Ангел, так и Бес, но в данном случает побеждает Бес, потому что это весенний текст, здесь иначе быть не может.

Эта игра была широко распространена в детской среде, существуют ее многочисленные записи, в том числе и в северорусских вариантах. Ремизов отразил игру в духе народнопоэтической традиции и придал ей новое звучание. Игра переходит во всеобщее веселье, в котором участвуют не только цветы и дети, но и ангелята и бесенята, на этот раз «настоящие». Совершенно в духе фольклорной традиции «прибежало откуда- то семь бесенят, и еще семь бесенят, и еще семь». Будто проказливые ребятишки, резвились бесенята, а потом совсем помяли, замучили цветочки. И тут на помощь пришел Ангел, он

«поднялся с горки, поманил белым крылышком темную тучку» [9, с. 35]. Пошел дождик, и цветочки попили досыта. «Ангел увидел, что цветочкам довольно водицы, махнул белым крылышком, сказал тучке: “Будет, тучка, плыви себе”» [9, с. 35]. И вот тут «ангелята явились, устроили радугу». Возникает картина всеобщей одухотворенности мира, гармонии, красоты и добра. Одна игра незаметно перетекает в другую, и «красочки» сменяются «горелками». Если в прошлой игре победили бесенята, то здесь более проворными оказались ангелята. Проигравшие бесенята «покрутились – повертелись, показали анге-лятам шишики, да и рассыпались по полю» [9, с. 35]. На Кубани бытует очень интересная пословица «Не так Бог, как боженята, не так черт, как чертенята <бесенята>» [6, с. 50], где главная смысловая антитеза – взрослые и дети. В ремизовской сказке добрый серьезный Ангел повелевает тучкой, ангелята же,

Анри Декайсне (Henri Decaisne), Ангел-хранитель, 1836 г. Холст, масло (Королевский музей изящных искусств, Антверпен, Нидерланды)

устроив радугу, вовлекаются в детскую игру вместе с цветочками.

В сказке «Красочки» народная детская игра сменяется чудесным мифом, где главная роль отводится Ангелу как повелителю небесных природных явлений. Эта идея особенно ярко реализуется в сказке Ремизова «Весенний гром» из книги «К морю-океану».

Сказка-миниатюра «Весенний гром» основана, как указывает в примечаниях А. М. Ремизов, на народном поверье: «когда гремит гром, ангелы по мосту едут» [9, с. 189]. Сказка открывается поэтической картиной: Белые Божьи ангелы едут по мосту в белых сосновых повозках, на которых «воз полевых цветов, целый воз кудрявых молоденьких березок». Вполне бытовая, реалистическая зарисовка – «плавно катят колеса, не скрипят: смазаны дегтем» – сменяется сказочно-мифологическим описанием чудесного поводыря ангелов: «И прямо по пути на грозный перекрест, где расходятся дороги Солнца, Земли и Месяца, твердо ступая на глухих железных ногах, их ведет поводырь – орлокрылая птица Главина: женские долгие волосы спущены ей на глаза, а из глаз, ровно льются, летят стрелы. Оттого так и гремит кругом» [9, c. 133]. Как известно, в христианской мифологии существует девять ангельских чинов: «По классификации Псевдо-Дионисия, начала входят в состав третьей триады наряду с архангелами и собственно ангелами» [10, с. 102].

Ремизов в примечании к своей сказке указывает, что «Главина птица – третий ангельский чин Начала, ангелы, низводящие дождь на землю» [9, c. 189]. Очевидно, он опирается на книгу И. Порфирьева «Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях», где о Началах сказано так: «Третий чин составляют Начала. Их служение состоит в том, чтобы носиться в облаках, по слову пророка Давида, и низводить дождь на землю. Все изменения въ атмосфере, дождь, градъ, сне-гъ, пыльные и кровавые дожди производятся ими. Им также принадлежат громы и молнии» [5, с. 171].

В сказке «Весенний гром» нет детального описания собственно ангелов, но дается оригинальное авторское представление о третьем ангельском чине – Началах. Воз- можно, облик птицы Главины навеян представлениями о мифической птице Феникс: «Внешне эта птица напоминает орла, ее перья – красно-зо-лотые» [10, c. 638]. Ангелам дважды адресован вопрос: «Белые Божие, куда вы поехали?». Завершается сказка их весьма замечательным ответом: «А поехали мы, ангелы, со цветами-колокольчиками и с кудрявыми березками на седьмое небо к Богу справлять Троицу» [9, c. 133]. В книге «Мифы Украины» Г. Бу-лашева говорится, что: «Множественность небес известна с первых веков христианства... “Завещания 12 патриархов“ и “Хождение Исайи на небо“ насчитывают семь небес» [11, с. 218]. Г. Булашев отмечает, что именно о семи небесах писали и южно-русские ученые-проповедники XVII столетия, «черпая научные сведения из

К. В. Лебедев, Ангельское славословие в момент рождения Спасителя, вторая половина XIX в. Холст, масло

В сказке «Ангел-Хранитель» образ Божьего посланника индивидуализирован – это тихий ангел, который прилетел «звездной ночью неслышно по полетному облаку». Однако он осознает себя частью единого небесного сонма: «Мне пора, – сказал ангел, – нас триста ангелов солнце вертят, а уж заря» [9, c. 146], это поверье об ангелах приводится в книге И. Порфирьева. Сюжет данной сказки очень прост: путники заблудились в лесу и, увидев ангела, решили обратиться к нему за помощью. Образ ангела здесь неоднозначен и во многом фоль-клористичен. Несмотря на то, что ангел – это представитель высших небесных сил и является больше героем библейских сказаний, нежели фольклорным персонажем, он все же хорошо вписывается в данный сюжет. Заплутавшие путники рассказывают ангелу о том, что Леший запутал их, сбил с верного пути, и

средневековых схоластиче ских источников» [11, c. 218]. В народном представлении седьмое небо – это Рай, именно там будут ангелы справлять Троицу – двунадесятый праздник православного календаря, отмечаемый на пятидесятый день после Пасхи: «В народном календаре Троица воспринималась как праздник растительности, а ее символом была березка. С ветками этого дерева, а иногда и целыми молодыми деревцами совершали обходы засеянных полей, сел, изб. Зеленью украшали дома и внутри и снаружи» [8, c .760].

Итак, народнопоэтическая трактовка библейских мотивов и образов в данной сказке способствует созданию замечательной картины весеннего обновления природы во время грозы накануне светлого христианского праздника, «ибо в этот праздник воспоминается и прославляется сошествие на апостолов Святого Д уха в виде огненных языков» [2, c. 280].

они не могут отыскать дорогу домой. Согласно славянской мифологии, Леший является хранителем леса. Он может менять облик, но чаще всего его видели в образе старика с длинной бородой. Иногда Леший помогал заблудившимся, но в данной сказке путники обидели его, съев землянику, и дух леса решил подшутить над ними. Ангел спасает детей, выводит их на дорогу, а затем обращается к Лейле. В их диалоге мы видим отражение мировоззрения русского народа, его представление об устройстве вселенной, о цикличности времени. Крестьяне не знали, каким образом день сменяет ночь, на смену зиме приходит весна и откуда берутся звезды.

да человек умрет – окно запирается и звезда исчезает – падает с неба» [1, c. 166-167]. Итак, ремизовский ангел рассказывает Лейле народную легенду о звездах, и это неспроста: ведь они идут ночью по лесу, и «много в ночи по небу Божьих огней» [9, c. 146]. Маленькая девочка задает ангелу вопрос, который всегда волновал человечество: «А когда конец света?» Он отвечает: «Когда перестанет петь Петух-будимир». «Золотой гребешок?», – уточняет Лейла. А. Н. Афанасьев в «Поэтических воззрениях славян на природу» пишет, что особенно знаменательны в народе поверья о петухе. «Петух – птица, приветствующая восход солнца; своим пением он как бы призы-

Христианизация Руси изменила сознание людей, но не вытеснила из их умов старые обычаи и поверья. На смену богу солнца Ярило пришли ангелы, которые вертели солнце. «Помнишь ты или не помнишь, – сказал ангел безугрознице Лейле, – а когда родилась ты, Бог прорубил вон то оконце на небе: через это оконце всякий час я слежу за тобой. А когда ты умрешь, звезда упадет [9, c. 146]. В «Поэтических воззрениях славян на природу» А. Н. Афанасьева по этому поводу сказано так: «Небо, по народному выражению, – терем божий, а звезды – окна, из которых смотрят ангелы. Связывая это представление с верой в зависимость судьбы человеческой от звезд поселяне наши утверждают: как только народится человек, то Господь тотчас же велит прорубить в небе окошечко и посадит к нему ангела наблюдать за делами и поступками новорожденного в продолжение всей его жизни;

ангел смотрит и записывает в книгу, а людям кажется, что то звезда светится. А ког-

Мельхиор-Поль фон Дешванден (Melchior Paul von Deschwanden) Ангел-хранитель, оберегающий спящего ребенка, 1859 г. Холст, масло.

вает это животворящее светило, прогоняет нечистую силу мрака и пробуждает к жизни усыпленную природу. Малоруссы дают ему характеристичное прозвание: «будимир» [1, c. 500]. И далее: «Когда петух перестанет петь, тогда наступит кончина мира; голос его уже не вызовет солнца и вселенной овладеет нечистая сила мрака и холода, на земле воцарится вечная зима [1, c. 504]. «Петушок золотой гребешок», по древним верованиям, воплощал в себе сварожий свет. Ангел знал его, потому что этот петух был похож на него, они были чем-то сродни друг другу. Не случайно Ремизов упоминает о нем в своей сказке, тем самым соединяя героя языческих сюжетов с героем библейских.

Очень интересен и следующий вопрос Лейлы, основанный на народных поверьях: «А правда, будто ворон в великий четверг купается в речке и все его воронята?» [9, c. 146]. Известно народное поверье: «Ворон купает детенышей своих в великий четверток и приносит для этого воду в гнездо свое в выеденном яйце». [4, c. 100]. Имеется ввиду Великий четверг Страстной недели, последней перед Пасхой. В ремизовской сказке воронье семейство купалось в речке «третьего года – у Волосяного моста».

Последний вопрос девочки: «А земля… земля тоже ходит?» также навеян народными поверьями: «По мнению крестьян, звезды созданы Богом для освещения земли и устроены так, что свободно могут перемещаться с одного места на другое. [8, c. 59]. Согласно народным представлениям дан и ответ ангела: «На железных гвоздях». Ведь известно, что «в космологических представлениях звезды уподобляются также гвоздям в куполе неба» [10, c. 59]. Маленькая Лейла, глядя в звездное небо, осознает и себя на такой же звезде – земле. После этого она говорит, что хотела бы сделаться мученицей. Ее светлые мечты прерывает ангел, который отлетает по облаку «вертеть солнце».

Итак, очевидно, что ангел в данной сказке передан в народнопоэтической традиции: он знает все народные поверья и легенды об устройстве вселенной. Заканчивается сказка молитвой, обращенной к Ангелу-хранителю: «Ангел Божий, ангел наш хранитель, сохрани нас, помилуй с вечера до полуночи, с полуночи до белого света, с белого света до конца века!» [9, с.146]. Следует отметить, что это не каноническая, а народная молитва, напоминающая заговорную формулу. Подобную молитву приводят составители «Словаря русских суеверий»: «Ангел мой, сохранитель мой! Сохрани мою душу, укрепи мое сердце на всяк день, на всяк час, на всяку минуту. Поутру встаю, росой умываюсь, пеленой утираюсь Спасова Пречистого образа. Враг-сатана, отшатнись от меня на сто верст – на тысячу, на мне есть крест Го-споден!» [3, c. 18].

Таким образом, проанализировав образ ангела в трех сказках А. М. Ремизова, можно сделать вывод, что, опираясь на фольклорные тексты, глубоко освоив саму фольклорно-этнографическую традицию, писатель создает самобытный образ библейского персонажа: удачно сочетает христианскую трактовку образа ангела с его народнопоэтическим истолкованием.

Список литературы Народнопоэтическое изображение образа ангела в сказках А. М. Ремизова

- Афанасьев А. Н. Мифы, поверья и суеверия славян. Поэтические воззрения славян на природу. М.: Эксмо; СПб.: Terra Fantastica, 2002. Т. 1.

- Времена года. Православный народный календарь / сост. Вл. Соколовский. Пермь: Урал-Пресс, 1991.

- Грушко Е. А., Медведев Ю. М. Словарь русских суеверий, заклинаний, примет и поверий. Нижний Новгород: Русский купец; Братья славяне, 1995.

- Даль В. И. О повериях, суевериях и предрассудках русского народа. СПб.: Литера, 1994.

- Порфирьев И. Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях. Казань: Универ. типография, 1872.