Нарративные сюжеты о казачестве в школьных учебниках региональной истории

Автор: Медведев М.М., Сергеев А.А.

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Школа молодых исследователей

Статья в выпуске: 2, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье проводится анализ текстовых стратегий и сюжетных линий, через которые учебники кубановедения конструируют представление о казачестве. Контент-анализ шести учебников (5–10 классы) проведен с использованием инструментов интеллектуального анализа текста, включая TF-IDF и анализ графов при помощи языка R, цифровой среды RStudio и Gephi. Заключается, что текстовый образ казачества используется преимущественно для конструирования региональной идентичности жителей Краснодарского края, при этом образные свойства меняются в различных учебниках.

Казачество, кубановедение, интеллектуальный анализ текста, нарратив

Короткий адрес: https://sciup.org/142245040

IDR: 142245040 | УДК: 316.73 | DOI: 10.24412/1994-3776-2025-2-108-118

Текст научной статьи Нарративные сюжеты о казачестве в школьных учебниках региональной истории

Цель настоящей статьи – проанализировать нарративное представление казачества в учебниках региональной истории: выяснить, какие сюжетные линии выделяются в повествовании о казаках и как они конструируют исторический рассказ о Кубани. Казачество в принципе является уникальной социальной группой в рамках российского общества, культура которой воплощает в себе славянский (и в принципе российский) культурный код, однако, согласно последним исследованиям, образ которой в обществе до сих пор не

Медведев Максим Максимович - магистрант Кубанского Государственного Университета

сформирован (а значит, позволяет поставить вопрос о восприятии населением общих традиционных ценностей условного культурного кода).

В основе настоящего исследования лежит структуралистская теория нарратива Р. Барта, согласно которой любой текст представляет собой упорядоченное множество функций и событий, выстроенных в последовательность, формирующую смысловой «рассказ» [7]. Кроме того, следуя М. В. Новиковой-Грунд, мы рассматриваем текст по нескольким лингвистических уровням: по сюжетному, лексическому, семантическому, глубинносинтаксическому и морфологическому [3]. Для эмпирической фиксации этих элементов используются цифровые методы: TF‑IDF, LSA и графовый анализ. Такое сочетание теории и вычислительных приёмов позволяет детально реконструировать сюжетную организацию текста и понять, какими приёмами учебники задают читателю восприятие прошлого.

Вообще анализ учебников истории и кубановедения является достаточно развитой областью. Так, например, в исследовании А. Ю. Рожкова и Т. А. Рунаева установлено, что в учебниках истории Юга России и кубановедения формируется особая кубанская идентичность: «Она имеет многосоставный этносоциальный характер и отличается «духом первопроходничества», т. е. стремлением к хозяйственному и культурному освоению региона и стойкостью перед трудностями. Эта идентичность не строится на враждебности, поскольку перед ней сегодня отсутствует ярко выраженный враг. Она встраивается в общероссийскую идентичность, так как исторически связана персоналиями и событиями, в которых они участвовали. Ядром кубанской идентичности является казачья идентичность, которая была сформирована на момент начала новейшей истории. В течение же советского периода она боролась за своё сохранение и активизировалась в трудные для России и Краснодарского края времена» – при этом для региональной истории характерно позитивное развитие от «трудного прошлого» к «хорошему настоящему» [4, c. 118].

В другом исследовании, посвящённом анализу выборки из 10 учебников истории и кубановедения 6–10 классов, Т. А. Рунаевым было продемонстрировано, что «образ «русского» в учебниках предстаёт в виде человека, который чувствует себя частью целого российского общества, уважает государство, поддерживает государственную власть, стремится к стабильности, почитает религию. «Казаки» выступают как военизированная группа людей, функция которых – защита и правопорядок». Тем не менее автор подчёркивает, что «казачество» как коллективный деятель истории постепенно рассеивается к периоду позднего СССР, само казачество предстаёт в учебниках в качестве феномена отдалённого прошлого, слабо связанного с настоящим [6, c. 21].

Для более тщательного рассмотрения нарративных сюжетов, конструируемых в текстах, нами был проведён анализ 6 школьных учебников по дисциплине «Кубановедение» разных классов и авторов:

-

1) 5 класс, Б. А. Трёхбратов, Е. А. Хачатурова, Т. А. Науменко;

-

2) 6 класс, Б. А. Трёхбратов, И. А. Терская, К. П. Казарян;

-

3) 7 класс, Б. А. Трёхбратов, Ю. М. Бодяев, И. А. Терская;

-

4) 8 класс, Б. А. Трехбратов, Ю. М. Бодяев, И. А. Терская;

-

5) 9 класс, А. А. Зайцев, С. А. Лукьянов, А. Н. Еремеева и др.;

-

6) 10 класс, В. Н. Ратушняк, О. В. Матвеев, И. А. Терская и др.

Для выявления структур нарративов о казачестве в учебниках мы будем использовать метод контент-анализа с использованием инструментов интеллектуального анализа текста на базе языка R, цифровой среды RStudio и программного обеспечения Gephi. Единицей анализа в большинстве случаев выступает одно слово – таким образом общий массив материала школьных учебников по «Кубановедению» составил 185 833 слова, из которых в ходе различных этапов препроцессинга (предварительной обработки текста путём удаления знаков препинания, токенизации и лемматизации) мы вычленяли «стоп-слова» – различные предлоги, междометия, местоимения и прочие неинформативные части речи, что позволило снизить массив до 144 268 слов.

Вообще одной из особенностей анализа текста (равно как и особенностей человеческого языка) является то, что текст (язык) подчиняется так называемому «Закону Ципфа» – согласно теории вероятности, если все слова языка или длинного текста упорядочить по убыванию частоты использования (встречаемости слов), частота n-го слова в списке окажется обратно пропорциональной его порядковому номеру n. Часто встречаемых слов в тексте количественно меньше, чем слов редко встречаемых: «Слова встречаются в соответствии с известным систематическим распределением частот, так что есть немного очень часто встречающихся слов, которые составляют большую часть токенов в тексте (например, «a», «the», «I» и т. д.), и много низкочастотных слов (например, «accordion», «catamaran», «ravioli»)» [8]. Следовательно, препроцессинг текста направлен в том числе на то, чтобы избавиться от доли наиболее частых слов, не являющихся информативными (в том числе «стоп-слов») – после всех процедур число наиболее часто встречаемых слов (с низкими рангами) значительно сократилось почти для каждого учебника.

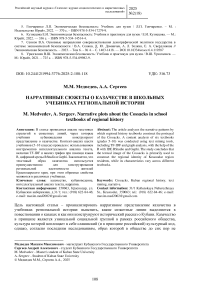

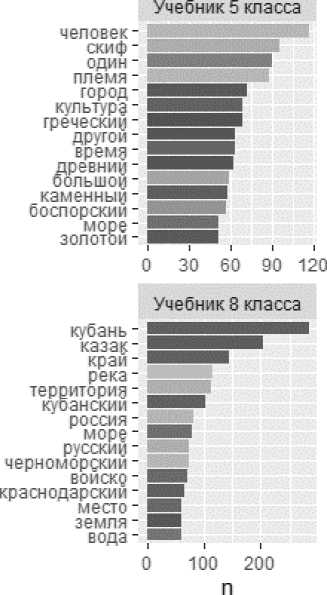

Первоочередным методом изучение нарративов будет являться простой «мешок слов», результаты которого представлены на рисунке 1. На данном графике видно, что почти во всех учебниках наиболее распространёнными терминами (за исключением слов «год», «век» и «который», которые были удалены нами с графика ввиду их неинформативности) являются «Кубань» (5,36% от всего массива), «человек» (2,21% от всего массива), «Кавказ» (1,41% от всего массива), «казак» (2,29% от всего массива), «русский» (1,59% от всего массива), «земля» (1,85% от всего массива), «край» (2,89% от всего массива), «территория» (1,94% от всего массива). Термины «казак», «казачество» и «казачий» в общем массиве встречаются 559 (2,29%), 91 (0,35%) и 193 (0,73%) раза соответственно (843 раза всего, 3,37%) – таким образом такие «казачьи» термины наравне с термином «Кубань» являются чуть ли ни самыми популярными среди всех других слов. Вообще уже такой расклад может говорить о том, что в исследуемых нами учебниках делается акцент на формировании территориальной идентичности с привязкой к конкретным локусам – «земле кубанской», «территории Краснодарского края», «Кавказу» и самой «Кубани».

Однако учебники повествуют не об одних и тех же исторических нарративах и одинаковых сюжетах – например, в учебнике 5 класса самым популярным термином является «скиф» (по-видимому, учебник преимущественно посвящён более древнему промежутку истории). Убедиться в различиях между учебниками может помочь метод TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency) – показатель, который отражает важность слова для документа, причём важность термина растёт, если он встречается в одном тексте много раз, но снижается, если этот же термин встречается в других текстах – это позволяет рассмотреть значимые различия между текстами, которые сложно увидеть при исследовании абсолютной встречаемости [5, с. 72].

Действительно, между учебниками разных классов имеются различия в нарративных планах, обусловленных, скорее всего, различными временными промежутками, рассматриваемым в главах учебников. Например, в учебнике 9 класса больше рассматриваются события революции, Гражданской войны и построения СССР (XX век) – в то же самое время количество упоминаний термина «казак» в этом учебнике снижается в сравнении с учебниками 7, 8 и 10 класса (54 раза против 142, 207 и 155 раз соответственно). Учебники 5 и 6 класса охватывают периоды ещё каменного века, поверхностно затрагивая XV столетие и далее, а термин «казак» упоминается в них наиболее редко (3 и 5 раз). Учебники 7 и 8 класса преимущественно рассматривают события кавказских войн, Отечественной войны 1812 г. (XVIII-XIX вв.), в то время как учебник 10 класса обобщает и охватывает наибольший период истории, но, опять же, более подробно рассматриваются события XIX столетия.

Учебник 10 класса

Кавказ -человек -народ -Кубань -край -князь -земля -северный -территория -время -русский -город-население -

ПР<«

Кубань ‘

_ край-кубанскиу -краснодарский -развитие ‘ первый -культура -воина -тысяча -район -Краснодар -человек -хозяйство -население -город -

Учебник 6 класса

Рисунок 1. Абсолютная частота встречаемости терминов текстов учебников 5–10 классов, топ 15

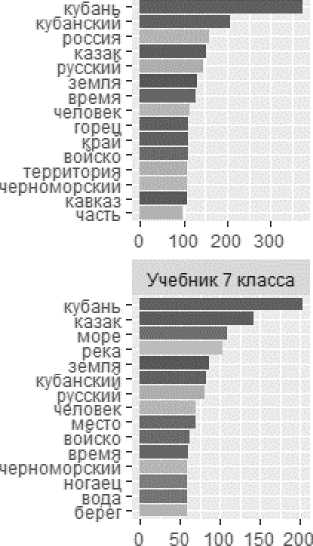

Подробную картину даёт метод латентного семантического анализа (LSA) – метод тематического моделирования, основанный на расчёте косинусного расстояния между терминами, программно представленными в виде векторов (эмбендингов): «Значения косинусного сходства варьируются от –1 до +1, но в интеллектуальном анализе текста они обычно больше нуля. Следовательно, чем ближе значение к +1, тем сильнее семантическая близость между элементами (несколькими терминами, несколькими документами или термином и документом)» [5, c. 101].

Результаты нашего анализа на рисунке 2 говорят о том, что наибольшим сходством между собой обладают учебники 7, 8 и 10 классов. Косвенно это подтверждается и «мешком слов», так как в «топах» во всех трёх учебниках находятся примерно одни и те же термины: «Кубань», «казак», «русский», «земля», «территория». Различия между ними можно рассмотреть методом TF-IDF, однако они не так значительны.

Более того, обилие повторяющихся из учебника в учебник исторических личностей, связанных с общероссийской историей (Екатерина Великая, А. В. Суворов, Пётр I, П. Н. Врангель, В. И. Ленин и др.), может говорить о том, что история Кубани таким образом вписывается в общероссийский исторический нарратив – прошлое Кубани и России неразрывно связано как частное и целое, что косвенно подтверждает выводы Т. А. Рунаева [6]. Вообще представление исторических личностей является серьёзным и важным инструментом «рассказывания истории», т. к. такие образы также могут транслировать определённые ценностные ориентиры, направленные на построение социальных образов и формирование установок читателя.

Рисунок 2. Латентный семантический анализ (LSA) текстов учебников, иллюстрирующий схожесть текстов

Теперь становится возможным отобрать необходимые для анализа учебники, избегнув повторяемости выводов. Мы сделаем допущение о том, что ввиду крайне редкого упоминания термина «казак» и «древнего» временного промежутка учебники 5 и 6 класса не способны конструировать социальные образы казачества (ведь о казаках в них просто не говорится). В то же время мы будем считать тексты учебников 7, 8 и 10 классов схожими, что даст нам возможность изучить образную составляющую казачества в учебнике 8 класса («казак» упоминается в этом учебнике чаще, чем в любых других текстах) и экстраполировать выводы по учебнику 8 класса на учебники 7 и 10 классов. Также учебник 9 класса ввиду его «уникальности» и преобладающего исторического периода (XX в.) будет подвергнут анализу. Итого анализу поддаются учебники 8 и 9 классов.

На этом этапе важным инструментом анализа представления «казака» и «казачества» будет являться подсчёт совпадений слов внутри предложений (cooccurrence): «То есть связь обуславливается двумя критериями: во-первых, близостью слов в тексте, во-вторых, частотой совместного повторения. Наличие кластеров, состоящих из трех и более слов, обладающих связью, свидетельствует о присутствии проблемы (или темы) в тексте. В свою очередь связь между кластерами слов образует архитектуру текста» – пишет Т. А. Рунаев об этом методе [5, c. 84].

Так, для учебника 8 класса характерными фигурами и центральными терминами (выделенными мерой центральности «по степени» (degree) – количеству прямых связей) являются: «Кубань», «край», «казак», «язык», «море», «год», «война», «Россия». Действительно, в учебнике представлен период истории, связанный с конфликтами России и Турции (как Российской и Османской империй) в Чёрном и Азовском морях, а также упоминаются казаки-некрасовцы. При этом особое внимание уделяется Кубани (Краснодарскому краю) как территории, связанной с большим числом событий. Казаки же представлены в первую очередь через призму войскового аппарата – Н. И. Бондарь писал, что для казаков «важной составной частью мужской казачьей субкультуры, войскового мира» была «система управления», при этом многие лексемы, представляющие связанные с административным аппаратом фигуры (напр. «атаман») в региональной фразеологии являются экспликаторами лексемы «казак» [1, c. 61].

Сюжетное содержание учебника 9 класса слегка отлично от предыдущего учебника, так как в большей мере учебник повествует о событиях XX века. Центральными же здесь являются термины: «Кубань», «(«Краснодарский») край», «кубанский», «культура», «война». Сюжетно упор делается на периоде установления власти Советского Союза, событиях Гражданской войны и Великой Отечественной Войны, послевоенном культурном и промышленном развитии края – главным местом протекающих событий остаётся Кубань. Становится заметно, что «казак» перестаёт являться одной из центральных фигур – «казак» и «казачество» связаны с более широким и центральным понятием «кубанский», в свою очередь связанное с терминами «культура», «народ». Так мы можем проследить намёк на конструирование в тексте своеобразной «кубанской» идентичности (вероятно, как конкретной формы территориальной идентичности) – что в целом характерно для текстов всех учебников. Так или иначе «казак» в данном тексте уже не является масштабной фигурой.

Так же мы адаптировали метод совпадений под задачу исследования терминов «казак», «казачество» и «казачий» в их взаимосвязи с другими терминами, находящимися рядом с ними в предложениях. В учебнике 8 класса вырисовываются следующие смысловые цепочки слов: «казачий» – «община», «казачество» – «власть» – «столица», «казак» – «войско» – «армия» – «война» – «враждебно, «казак» – «запорожский» – «донской» – «черноморский» – «некрасовский» – «яицкий», «казак» – «кубань» – «родина», «казак» – «ногаец» – «калмык», «казак» – «своевольный», «казак» – «переселенец». В целом заметно следование намеченной линии – казака представляют как воина, живущего в казачьей общине и тесно связанного с властными отношениями, презентуемыми прежде всего «казачеством» и «государством». Переселение казаков (черноморских и донских) преподносится как поворотное событие истории Краснодарского края, важной особенностью которой является создание чего-то нового: строительство храмов, завоз новых сельскохозяйственных культур, появление новых языков и диалектов. В контексте взаимодействия с казачеством и казаками упоминаются другие этносы: армяне, черкесы, адыги, ногайцы, калмыки. С точки зрения лингвистического анализа текста можно говорить о полицентрическом виде текста ввиду существования многочисленных (хоть и не центральных) фигур – казаки в данном тексте являются субъектом, однако далеко не одиноким, т. к. они взаимодействуют с другими социальными группами. На синтаксическом уровне субъектность казачества утверждена в области деятельности и действий по развитию территории и творчеству, однако в структуре властных отношений «государство-казачество» власть над казачеством имеет именно государство.

Для учебника 9 класса характерны цепочки терминов: «казачий» – «общество» – «общественность», «казачий» – «войско» – «дивизия» – «формирование» – «регион», «казачество» – «уничтожение» – «возрождение» – «реабилитация» – «пассивность», «казак» – «иногородний», «казак» – «солдат», «казак» – «фронт» – «дезертирство». На синтаксическом уровне текста «казак» и «казачество» теряют свою субъектность ввиду малочисленности упоминаний данных терминов, снижения значения центральности фигуры, претерпевания казачеством «расказачивания», навязанного извне. С точки зрения фигурного содержания текст остаётся полицентрическим, другими фигурами являются «крестьянство», «иногородние», «большевики» – однако характер отношений казачества с другими фигурами текста становится ярко враждебными.

На семантическом уровне текстов «казачество» и «казаки» как фигуры предстают скорее как «вещи» в классификации М. В. Новиковой-Грунд ввиду использования внешних предикатов – глагольных форм, таких как: «прийти», «подослать», «занять», «переходить», «осаждать» и др., – которые количественно сильно превышают число внутренних предикатов: «знать», «нуждаться», «любить». Так, для учебника 8 класса соотношение внешних и внутренних предикатов составляет 85 на 8, а для учебника 9 класса – 35 на 4.

Использование внутренних предикатов позволяет наделить фигуру внутренним пространством в глазах читателя, служат основой для представления внутреннего мира и идентичности фигуры. Внешние предикаты – напротив, лишают фигуру внутреннего измерения. Морфологическая сторона текста представлена в форме глаголов прошедшего времени – логично, ведь текстом является учебник истории.

Стоит обратить внимание и на корреляции между словами, рассчитанные на основе матрицы документ-терминов. Для учебника 8 класса характерны значимые корреляции между терминами «казак» и «некрасовец» (r = 0,23), «донской» (r = 0,22), «переселение» (r = 0,15), «пугачев» (r = 0,15), «недовольный» (r = 0,12), а также между терминами «казачество» и «идеал» (r = 0,22), «коллективизм» (r = 0,22), «самоосмысление» (r = 0,22), «мировоззрение» (r = 0,15), «нравственный» (r = 0,15), «православие» (r = 0,15), «духовный» (r = 0,15), «традиционный» (r = 0,14). В тексте учебника 9 класса с термином «казак» коррелируют термины: «крестьянин» (r = 0,29), «выживать» (r = 0,28), «коренной» (r = 0,28), «первопроходничество» (r = 0,28), «тяготы» (r = 0,28), «иногородние» (r = 0,21), «сословный» (r = 0,20), «дух» (r = 0,16), «антибольшевистский» (r = 0,14), «репрессии» (r = 0,12). С термином «казачество» коррелируют: «сословие» (r = 0,22), «регалии» (r = 0,19), «авторитетный» (r = 0,16), «военно-служивый» (r = 0,16), «ВЦИК» (r = 0,16), «многообразный» (r = 0,16). Связи не являются сильными ввиду большого объёма текста, однако являются значимыми.

Завершающим является метод графов, отображающий связи слов в предложениях. Узлами сети при таком моделировании становятся прежде всего термины, а сам граф отражает их взаимное функционирование в тексте и позволяет проделать важные статистические операции, такие как адекватный расчёт точек сочленения, определение клик и выделение К-ядер: «К-ядро – это максимальный подграф, в котором каждая вершина связана минимум с k другими вершинами этого же подграфа. k-ядра имеют массу преимуществ: они вложены (каждый участник 4-ядра является также участником 3-ядра и т. д.), они не перекрываются, и их легко определить» [2, c. 120].

Результат построения графа для учебника 8 класса изображён на рисунке 3. Для удобства визуализации при построения выбраны только существительные, встречающиеся более 2 раз в тексте, и отображены только связи, установленные более 2 раз. Графу принадлежат, во-первых, связи терминов «казак» и «казачество» с другими терминами в тексте, а, во-вторых, связи между терминами, имеющими связь с терминами «казак» и «казачество». Централизация графа достигла значения 0,597. Центральным по степени узлом является «казак» (73 связи), в то время как узлы «край», «река» и «территория» имеют соответственно 32, 30 и 26 связей. Самые объёмные клики (сплоченные группы терминов, подмножества узлов со всеми связями между ними): «атаман – казак – станица – войско – земля», «положение – край – территория – особенность – казак», «рельеф – край – положение – особенность – территория». Этот рисунок показывает, что центр сети в основном сформирован ядром наивысшей степени – в данном случае речь идёт о 5-ядре, которому принадлежат 18 узлов. Поскольку k-ядра имеют вложенную структуру, мы можем глубже исследовать подгруппы, последовательно удаляя k-ядра более низкой степени – то есть последовательно деконструировать граф для визуального отображения более мощных связей, т. к. чем выше степень ядра, тем сильнее узлы (термины) связаны между собой.

представитель.

гг^оо'вшманиё

IJ Idod

хан

:обие

монастырь

презентация

материаЯ служба скот

-некрасовец работа причина® помощь духовенство старшина

А культуре? —I групп™ . / ("У тра^КЙ уклад5 Р°пь ; м пЙселеше5 даб

черноморец но гае if ормация

- о

РК образ

• ПОЛК пребывание ■ крестьянин обстоятельство сечь

.к

и

сражение столица правление область точка

документ

курень*® участие

_строительсп тысяча < ■

ПОЛКОВНИ]

!рал

■епьств(

донец

ЧЕН

ГО pi

ПО!

море рева о течение*

■ров

век империя флот

день

оорьба

вниз Рыба

уровень мнение победа

труд0

Рисунок 3. Граф связей между терминами текста учебника 8 класса, разделённый по К-ядрам

При таком подходе видно, что наиболее сильную связь термины «казак» и «казачество», находящиеся в 5-ядре, имеют с терминами «край», «территория», «река», «место», «война». Связями более низкого порядка (4-ядро) обладают термины «действие», «жизнь», «культура», «особенность», «атаман». К связям 3-ядра относятся «быт», «традиция», «граница», «человек», «переселение», «семья», к связям 2-ядра – «адыг», «ногаец», «калмык», «труд», «поселение». Наиболее слабые связи (1-ядра) имеют термины «духовенство», «(православный) праздник», «монастырь», «вера», «воля», «власть», «скот», «почва», «рыба». Примечательно, что различные религиозные нарративы обладают наиболее слабыми связями с «казаками» и «казачеством».

Результат построения графа для учебника 9 класса изображён на рисунке 4. Условия визуализации данного графа идентичны условиям визуализации графа учебника 8 класса. Значение централизации графа составляет 0,559. Центральным по степени узлом здесь уже является термин «край» (63 связи), в то время как другие узлы «культура», «население», «тысяча», «война», «казак» сильно уступают по значению центральности (29, 29, 24, 22 и 19 связей соответственно. Как и при использовании метода соответствий на рисунке Б.19 термин «казак» является далеко не центральной фигурой даже с учётом нашего подхода к формированию графа на основе связей с терминами «казак» и «казачество». Одними из самых больших клик являются цепочки: «развитие – регион – население – век – край», «казак – край – население – часть – тысяча». Граф концентрируется вокруг 5-ядра, которому принадлежит 20 узлов, включая термины «казак» и «казачество».

Проделав уже стандартные процедуры последовательного удаления К-ядер, которые отображены на рисунке, мы можем заметить, что наибольшую связь (5-ядро) термины «казак» и «казачество» имеют с терминами «население», «народ», «война», «культура», «власть», «край», «развитие», «регион», «территория». Более слабой (4-ядра) связью обладают термины «переселенец», «страна», «армия», «работа», «жизнь», «деятельность», «ансамбль», «песня», «пляска», «хор» (последние 4 термина появляются ввиду частых упоминаний различных казачьих культурных и музыкальных объединений, в том числе

Кубанского казачьего хора). Связями 3-ядра обладают термины «область», «город», «федерация», «традиция», «религия». Терминами с более низким порядком связей (2-ядро) являются «кубанец», «житель», «история», «возвращение (регалий)», «станица», «отряд», «фронт», «крестьянин». Наиболее слабыми связями 1-ядра обладают термины «эмиграция», «освоение», «коллектив», «земля», «иногородние», «возрождение», «сохранение», «русский», «украинец». В тексте часто «казаки» перечисляются через запятую с «русскими» и «украинцами», также указывается на то, что Кубань была «домом» для многих народов, в том числе русского и украинского населения – что является, вероятно, неявным указанием на бинарную этническую идентичность кубанского казачества.

решение

Ры6а вода гимн совет участок море

волна

глава

федераций обпас>

член

любитель

событие

символ

родина

сотня

солдат

день половина * округ чиценность станица ~‘ .

ть1сяча количество" j

край работа

* конец развитие.

век период . _

■зллтЛ’ положение

театр’

. губерний казачество

perani

возрождение тема

судьба

текст

наш

религия

место отношение территория кранец

эмиграция фроиг' «

представитель лицо

казак движение

дование большинство право

отряд

народ

пример

действие

пляска <>

сохранение этносСередина

сила

иногородние земля

десятилетие поддержка

украинец

русский

Рисунок 4. Граф связей между терминами текста учебника 9 класса, разделённый по К-ядрам

Также внимание стоит уделить иллюстрациям в учебниках. В учебнике 7 класса обнаружено 14 изображений казаков в традиционной казачьей справе (из 107 рисунков). В учебнике 8 класса – 14 изображений казаков (из 101). В учебнике 9 класса 15 рисунков изображают казаков (из 130). В учебнике 10 класса размещено 19 иллюстраций казаков (из 107). Такое обилие иллюстрационного материала (на 13,9% рисунков от общего числа изображены казаки) может говорить о том, что иллюстрации выступают как визуальные «эпизоды» нарратива, подкрепляющие сюжетные линии о быте, армии и традициях казачества.

В заключение можно обобщить следующие положения:

-

1) мы допускаем, что результаты нарративного анализа текста учебника 8 класса возможно экстраполировать на тексты учебников 7 и 10 класса ввиду высокой степени их сходства;

-

2) центральными понятиями в большинстве учебников являются термины «Кубань», «край», «территория» и другие локусы, что указывает на активное конструирование региональной идентичности в текстах (по частоте использования и центральности термины «казак» и «казачество» уступают перечисленным локусам);

-

3) в учебнике 8 класса казачество представлено как группа людей (общество, община казаков), занимающаяся хозяйственно-культурным развитием региона и обороняющая границы России, при этом группа обладает военным потенциалом, сопряжённым с маскулинным (мужественным) содержанием, а также обладает религиозностью и принадлежностью к православию, основными ценностями группы являются традиционный образ жизни и коллективизм;

-

4) в учебнике 9 класса казачество также представлено как развивающая регион сила, однако заострено внимание на участии казачества в Первой мировой войне, Гражданской войне и Великой Отечественной Войне, а также на трагичных для казачества последствиях тех событий, в результате которых появилась нужда сохранения культуры и возрождения казачества;

-

5) вышеперечисленные характеристики фигур казака и казачества находятся в текстах как бы «между строк» и повторяются в единичных случаях, что выражается в низком числе совпадений слов и низких значениях корреляций (однако стоит учитывать, что в рамках образовательного процесса эти характеристики образов казака и казачества повторяются в нескольких учебниках год за годом);

-

6) согласно результатам лингвистического анализа текста, фигура казака (казачества) преподносится как субъект хозяйственной, культурной и военной деятельности, однако практически не имеет внутреннего пространства, содержания;

-

7) казачество и казаки во всех учебниках преподносятся как двигающие историю региона субъекты, важными функциями которых является «первопроходничество» и «переселение» – процесс освоения чужих территорий и создания (творения) чего-либо нового;

-

8) с течением времени от более раннего периода истории к более позднему субъектность фигуры казака (казачества) уменьшается – падает значение его центральности в текстах, повествующих о более поздних временных периодах;

-

9) согласно результатам сетевого анализа графов связей терминов в тексте, казачество (и сами казаки) имеют наибольшую связь с терминами, обозначающими различные локусы («регион», «Кубань», «край», «место», «территория»), и при этом гораздо более слабую связь – с терминами, обозначающими действия, ценностные характеристики (включая религиозный контекст), социальные отношения и другие содержательные элементы нарратива о казачестве;

-

10) исходя из результатов лингвистического анализа текстов и сетевого анализа графов, следует предположить, что персонаж «казак» воплощается главным образом как инструмент конструирования региональной идентичности, а не как самостоятельный нарративный герой;

-

11) в учебниках присутствует большое количество иллюстраций с изображением казаков и их традиционного уклада жизни, включая внешний вид, что предположительно может оказывать влияние на формирование визуального образа казачества в глазах читателя.

На уровне нарратива фигура казака в учебниках кубановедения представлена как исторический актант, через которого осуществляется рассказ о становлении, защите и культурном оформлении Кубани. В текстах прослеживаются три основные сюжетные линии: военная (где казак выступает как защитник границ и участник военных кампаний), освоительная (где он фигурирует как переселенец-первопроходец, обустраивающий новые земли и создающий хозяйственные структуры), и культурная (в которой казачество связано с традициями, языком, православием, песенным и танцевальным фольклором). Однако структура нарратива меняется по мере перехода от одного исторического периода к другому: в описании событий XX века фигура казака постепенно теряет субъектность и становится объектом внешних воздействий. Таким образом, нарратив о казачестве выстраивается как движение от активного героя ранней истории к опосредованной фигуре в позднесоветском контексте, что, в совокупности с визуальными материалами, формирует у школьника представление о казаках как о значимом элементе регионального наследия.