Нарушения социальной ситуации развития в подростковом возрасте в контексте антивитального поведения и социальной тревоги

Автор: Сагалакова О.А., Труевцев Д.В., Стоянова И.Я., Смирнова Н.С.

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Детско-подростковая психиатрия

Статья в выпуске: 1 (94), 2017 года.

Бесплатный доступ

Исследование посвящено изучению роли социальной тревоги (СТ) и ее составляющих в формировании антивиталь-ного (АП) и суицидального (СП) поведения с учетом нарушения социальной ситуации развития (на примере дисфункциональных семейных отношений и местности проживания). Материалы и методы. Использованы авторские опросники (Антивитальности и жизнестойкости, Социальной тревоги и социофобии). В исследовании участвовал 981 подросток, проживающий на территории Алтайского края. Результаты. 24 % участников выборки обладают высоким уровнем СТ, 21,8 % - клинической СТ, высоко связанной с риском АП и СП. Механизмом развития СТ выступает нарушение произвольной целевой регуляции психической деятельности при решении социальных задач в условиях оценивания. Подросток находится в нестабильном состоянии реорганизации психологического поля, ему необходимо актуализировать средства удовлетворения социальных мотивов. Это делает его уязвимым к дезорганизации психики в условиях оценивания, а отсутствие интериоризированных психологических орудий регуляции усугубляет ситуацию. Неудовлетворенность актуальных мотивов, несформированность стратегий самореализации и преодоления неуспеха, неумение удерживать целевой приоритет в ситуации оценивания приводят к переживанию потери смысла жизни, негативной оценке будущего и формированию АП. АП формируется при выраженной СТ, особенно в условиях неблагоприятной ситуации развития и может быть основой СП. В сельской местности подросткам более свойственна СТ при проявлении инициативы и решении повседневных задач, они более склонны к конфликтному реагированию, АП, чем городские жители.

Социальная тревога, антивитальное и суицидальное поведение, ситуации оценивания, произвольная регуляция психической деятельности, социальная ситуация развития, подростковый возраст, психологические орудия (средства)

Короткий адрес: https://sciup.org/14295963

IDR: 14295963 | УДК: 616.89-008.441(053.2):

Текст научной статьи Нарушения социальной ситуации развития в подростковом возрасте в контексте антивитального поведения и социальной тревоги

Стоянова Ирина Яковлевна, д.п.н., старший научный сотрудник, в.н.с. отд. аффективных состояний, профессор каф. психотерапии и психолог. консультирования. 89138212511.

Смирнова Наталья Сергеевна, медицинский психолог отделения аффективных состояний.

АП формируется при выраженной СТ, особенно в условиях неблагоприятной ситуации развития и может быть основой СП. В сельской местности подросткам более свойственна СТ при проявлении инициативы и решении повседневных задач, они более склонны к конфликтному реагированию, АП, чем городские жители. Ключевые слова : социальная тревога, антивитальное и суицидальное поведение, ситуации оценивания, произвольная регуляция психической деятельности, социальная ситуация развития, подростковый возраст, психологические орудия (средства).

DISTURBANCES OF SOCIAL SITUATION OF DEVELOPMENT IN ADOLESCENTS IN THE CONTEXT OF ANTIVITAL BEHAVIOR AND SOCIAL ANXIETY. Sagalakova O. A. 1 , Tru-evtsev D. V. 1 , Stoyanova I. Ya. 2,3 , Smirnova N. S. 2 1 Altai State University. Lenin Avenue 61, 656049, Barnaul, Russian Federation. 2 Mental Health Research Institute, Tomsk National Research Medical Center, Russian Academy of Medical Sciences. Aleutskaya Street 4, 634014, Tomsk, Russian Federation. 3 National Research Tomsk State University. Lenin Avenue 36, 634050, Tomsk, Russian Federation. The study is devoted to investigation of the role of social anxiety (SA) and its components in formation of anti-vital (AB) and suicidal (SB) behavior with account for disturbance of social situation of development (in terms of dysfunctional family relations and place of living). Materials and Methods: Authors’ questionnaires of anti-vitality and vitality, social anxiety and social phobia were used. The study enrolled 981 adolescents living in the territory of the Altai Krai. Results: 24 % of sample participants have a high level of SA, 21.8 % – clinical SA, highly associated with risk of AB and SB. Disturbance of voluntary targeted regulation of mental activity acts as a mechanism of development of SA during solving the social tasks in the conditions of estimation. The adolescent is situated in an instable condition of reorganization of psychological field; he/she has to actualize means of satisfaction of social motives. This makes him/her vulnerable towards disorganization of the psyche in the conditions of estimation and absence of internalized psychological tools of regulation complicates the situation. Non-satisfaction of relevant motives, incomplete formation of strategies of self-realization, overcoming of the failures, inability to keep target priority in the situation of estimation leads to experience of loss of meaning of life, negative evaluation of the future and formation of AB. AB is formed in severe SA, especially in the conditions of an adverse situation of the development and can be basis for SB. In the rural area adolescents are characterized by SA during demonstration of initiative and solving everyday tasks, they are more prone to react with conflict, AB than urban residents. Keywords: social anxiety, anti-vital and suicidal behavior, situations of estimation, voluntary regulation of mental activity, social situation of development, adolescence, psychological tools (means).

Работа выполнена при поддержке РГНФ (15-16-22017).

Введение. Социальная ситуация развития (ССР) в подростковом возрасте предполагает перестройку системы отношений с миром и окружающими, а нарушение в рамках реорганизации системы взаимодействий со значимыми другими приводит к блокированию возможности решения возрастных задач и реализации актуальных возрасту мотивов деятельности. Подросток стремится к общению и самореализации в референтной группе сверстников, к эмансипации от взрослых, проявлению инициативы, самостоятельности, но еще не обладает всеми необходимыми для этого ресурсами (противоречие). ССР должна формировать пространство доступных и конструктивных инструментов для решения противоречий возрастного развития, обеспечивать возможности решения дан- ных возрастных задач для успешного прохождения кризиса возрастного развития. ССР объясняет важную роль средовых факторов в формировании возрастных новообразований, выступает составляющей психологического возраста [3].

Нарушение ССР коренится в нарушении системы отношений, потенциальной невозможности перестройки данной системы или дефиците в микросоциуме доступных и соответствующих возрасту подростка конструктивных инструментов решения возрастных задач и противоречий в той системе отношений, которая актуальна на данный момент (это система отношений со значимыми взрослыми и сверстниками). Это влечет за собой нарушение психологической безопасности и рост социальной тревоги у подростка. Структура семейных отношений и общение со сверстниками, общие условия проживания и потенциал возможностей социальной самореализации выступают важнейшей основой социальной ситуации развития подростка, при нарушении адаптивной роли социальной ситуации развития подросток оказывается уязвим к формированию антивиталь-ного поведения

Цель исследования состоит в том, чтобы определить роль социальной тревоги и ее составляющих в формировании антивитального вектора поведения подростка с последующим риском суицидального поведения (динамика антивитальности).

Методологической основой анализа проблемы исследования взаимосвязи социальной тревоги и формирования АП (направленного против биологических потребностей), СП в подростковом возрасте выступает культурнодеятельностный подход. Ключевыми положениями, необходимыми для осмысления феномена, выступают представления о социокультурной основе формирования высших психических функций (ВПФ) и их свойствах, произвольном характере регуляции психической деятельности, приоритете культурных знаковосимволических средств в регуляции и опосредовании психики, закономерностях онтогенеза с учетом ведущего типа деятельности и актуальных мотивов, роли социальной ситуации развития, новообразований и противоречий возраста, механизмах интериоризации психологических орудий и способов деятельности, ключевой роли иерархизации мотивов личности в процессе ее развития [3, 10, 11].

Постановка и характеристика проблемы исследования. Диагностированные СТ и СТР оказались значимо связанными с вероятностью возникновения антивитальных, суицидальных мыслей и попыток, даже при контрольном сравнении с другими тревожными расстройствами [21].

Исследование связи СТ и СП обнаружено в исследованиях R. V. Bijl et al. [18], J. Sareen et al. [25], J. Nepon et al. [23]. СТ и СТР в значительной степени связаны с вероятностью СП, даже с поправкой на социально-демографические факторы и наличие других диагнозов. Характерна высокая вероятность суицидальных мыслей при СТ и СТР, а вероятность попыток самоубийства связана с наличием сопутствующих нарушений психики [27].

Современная социокультурная реальность характеризуется феноменом «тирании оценивания» (устойчиво воспроизводимый в культуре сценарий). Основной акцент в воспитании и образовании ставится на негативном и непрерывном оценивании, отрицательных аспектах освоения человеком мира. Развивающаяся в такой системе установок личность интериоризирует приоритет опыта неуспеха и способов его «мониторинга», а не успеха и гибкого арсенала способов его достижения. Человек учится воспринимать себя как объект управления в субъективно неприятной ситуации, в которой усвоен опыт неуспеха и способов его избегания, а не субъекта успешной деятельности. Такая тенденция очевидна в дисфункциональной социальной ситуации развития, предполагающей нарушение системы перестраивающихся отношений с миром и дефицит психологических инструментов для решения возрастных противоречий и реализации значимых социальных мотивов (в признании, принятии, достижении). Дисфункции социальной ситуации развития связаны, в первую очередь, с системой семейных отношений [6, 7]. Семьи, где есть «отчим» как субъективно «чужой» и часто «не принимаемый» подростком авторитет, диктующий новые правила, «присваивая» себе психологическое пространство личности подростка, часто и закономерно оказываются пространством формирования антиви-тального, суицидального и аддиктивного поведения [2]. Учитывая отсутствие в опыте таких семей знаний и механизмов культуры «вхождения в семью», данная ситуация неблагоприятна для дальнейшего развития подростка. Внешний фактор «наличие отчима» не определяет дисфункцию семьи, но четкая закономерность анти-витальных действий суицидального поведения у подростков в таком типе структуры семьи не может быть проигнорирована. Феномен нуждается в интерпретации, понимании косвенных переменных и третьих факторов, объясняющих данную закономерность.

В современном мире высок уровень суицидальной активности несовершеннолетней молодежи, а также и других форм саморазрушительного и опасного для здоровья рискового поведения (АП). Антивитальные переживания связаны с потерей смысла жизни, беспомощностью и безнадежностью [1].

На этом этапе подросток переживает невозможность удовлетворения социальных потребностей, что сопровождается усилением социальной тревоги. Антивитальные поступки – следующий этап АП, еще не имеющий смысловой основы [4]. Это способы снизить напряжение в системе регуляции деятельности. В списке мотивов АП и СП подростков нет собственно «суицидальной тематики». Как правило, это инструмент или средство достижения обычных целей и мотивов жизнедеятельности [1, 10]. Наряду с признаками АП и СП важно учитывать роль «антисуицидальных» регуляторов (жизнестойкость) [10] как сдерживающих, компенсаторных ресурсов. Регулятором является наличие «жизненного смысла», конкретизированного в ведущем устойчивом мотиве жизнедеятельности [10, 17]. СП мыслится как деятельность, направляемая представлениями о лишении себя жизни [17], клиническое нарушение саморегуляции [16], вопрос экзистенциального выбора в контексте жизнестойкости [10]. Значимым паттерном, провоцирующим уязвимость подростка к формированию АП и СП, по результатам исследования, выступает нарушение социальной ситуации развития, регуляции и опосредования СТ как индикатора неудовлетворенности значимых социальных мотивов [12, 13, 14, 15, 27]. Связь АП и риска СП и СТ актуальна именно в подростковом возрасте, когда ведущей деятельностью выступает общение со сверстниками [3], а особую значимость приобретает установление отношений с референтной группой [23]. При СТ подростки сосредоточены на потенциальной угрозе, а объективный анализ ситуации затруднен [19, 20, 22, 27], в результате формируются дисфункциональные паттерны избегания, закрепляющие «патологический круг тревоги», усиливающий дезадаптацию и рост вероятности АП.

Материалы и методы . В исследовании принимали участие несовершеннолетние подростки (N общее =981) разного пола (N юноши =447; N девушки =534). Обследованы подростки от 13 до 16 лет, проживающие в разных районах на территории Алтайского края (Сибирский федеральный округ, Российская Федерация). Доля выборки из сельской местности – 26 %, малых городов края – 37 %, столицы края – 37 %. Подростки – учащиеся учебных заведений – характеризовались воспитанием в разных типах социальной ситуации развития: в семьях с разной структурой (наличие обоих родных родителей или одного, наличие/отсутствие «отчима»). 20 % подростков проживают в семье с «отчимом», из них 53 % девушек и 47 % юношей Статус официального усыновления не контролируется, «отчим»– это муж или сожитель матери (не являющийся родным отцом, не обязательно официальный опекун).

Методики психодиагностических измерений: Опросник «Антивитальности и Жизнестойкости» (АВ/ЖС), включающий ряд шкал и подшкал, раскрывающих рисковые и протективные факторы [14, 15], опросник «Социальной тревоги и социофобии» (ОСТ и СФ) [14, 15]. Анкетирование включало ряд вопросов о структуре и благополучии семьи, половой принадлежности и возрасте ученика, местности проживания. Методы математико-статистической обработки данных: однофакторный и одномерный дисперсионный анализ, таблицы сопряженности, корреляционный анализ Пирсона, кластерный анализ, U-критерий Манна-Уитни. Тестирование проводилось он-лайн на основе авторского диагностического исследования в образовательных учреждениях края. Обработка данных осуществлена в программе SPSS 22.0, STATISTICA 8.0.

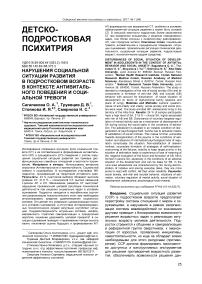

Обсуждение результатов . Результаты кластерного анализа позволили разделить выборку испытуемых на 4 кластера по уровню выраженности СТ. Около 78 % подростков испытывают дискомфорт, связанный с СТ в социальных ситуациях оценивания. Лишь 21,9 % подростков имеют невыраженную социальную тревогу, легко преодолимую в ситуациях социального оценивания с помощью сформированных в персональном опыте регуляторов психической деятельности в ситуации стресса оценивания. Чем выше уровень выраженности СТ с затруднением опосредствования тревоги и регуляции психической деятельности в условиях оценивания, тем выше склонность подростка к АП, выступающему основой провоцирования СП. СТ в молодом возрасте выражена опасением негативной оценки как индикатором фрустрации значимых социальных мотивов и потребностей возраста (в успехе, достижении, признании, принятии в референтной группе, одобрительном отношении и пр.).

Рис. 1 . Доля выборки подростков Алтайского края (%) с разным уровнем выраженности социальной тревоги (N=981, 100 %)

Примечание . Результаты кластерного анализа (Ward’s method) и однофакторного анализа ANOVA (кластеры достоверно дифференцируют выборку на 4 доли по выраженности СТ (F=2529,8, р<0,000(0)1).

Масштаб социальной тревоги среди подростков, находящихся на том или ином этапе кризисного «перехода» в новую модель социальной реальности и своего «Я» в ней, значителен. Система психической деятельности подростка находится в нестабильном состоянии реорганизации «психологического поля» личности, для них мир коммуникации еще не так прозрачен и понятен, как для взрослых, имеющих богатый опыт преодоления разных трудных ситуаций. Подросток решает накопленные противоречия предыдущего возраста, ищет новые средства реализации мотивов. Однако если в предыдущем возрастном периоде не заложены инструментальные средства овладения поведением и эмоциями, которые можно применить в личном опыте, то наблюдается нарушение регуляции психической деятельности.

При такой аккумуляции негативного аффекта (напряжения) в системе психики без возможности ее «разгрузки» (снятие напряжения в фазе завершения регуляции текущей деятельности) каждое последующее, объективно незначительное событие будет выступать всё большим «дезорганизующим» стрессором. Чем выше накопленный негативный эффект СТ при попытке реализации мотивов достижения, а также невозможность отрегулировать эмоции и поведение (нехватка культурных средств, не-интегрированность их в личном опыте), тем выше вероятность АП и СП (рис. 2).

Рис. 2 . Склонность к АП (саморазрушительные мысли и действия, переживания потери смысла жизни) (N=981)

Примечание . Результаты однофакторного анализа ANOVA (F=215; р<0,0001).

Персональное пространство психической деятельности подростка закономерно претерпевает системную перестройку. Эта реорганизация выступает дестабилизирующим психическую деятельность и личность подростка рисковым фактором в контексте вероятности возникновения аномалий развития личности и отклонений в поведении. Но, преломляясь в специфических социокультурных условиях реальности, это становится не просто «точкой бифуркации», но состоянием, высоко уязвимым к разрушению сис- темы (саморазрушительное АП или СП). СТ как субъективное представление о существенно ограниченных средствах воздействия на окружения с целью реализации социальных потребностей может играть одну из ключевых ролей в накоплении (аккумуляции) негативного аффекта в системе психической деятельности и приводить в конечном итоге к её срыву. Нарушение целевой регуляции деятельности при решении социально опосредованных задач и общий суммарный балл СТ наиболее значимо коррелируют с АП у подростков (рис. 3).

Взаимосвязь составляющих СТ и общего параметра Антнвнтальноспт (N=981)

СТ общая ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Я 0,67

СТ при решении повседневных задач ^^^^^^^^^^^^^^И 0,40

Нехватка социальных навыков ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^М 0,50

Страх в ситуациях формального общения '.^^=^^=™ о,59

Страх в проявлениииннициативыв общении ■ 0,54

Сосредоточение на второстепенных аспектах.. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Н 0,62

СТ в оценочных ситуациях ^^^^^^^^^^^^^^^^И 0,40

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80

Рис. 3 . Корреляционный анализ составляющих (шкал) СТ и параметра АП (обобщенный балл) Примечание . Приведенные корреляции статистически значимы. По оси y – коэффициент Пирсона (r), p<0,0001.

Тревога в ситуациях проявления инициативы (при знакомстве, высказывании своего мнения) и ситуациях формального общения также связана в АП в силу того, что в этих ситуациях реализуются самые актуальные мотивы подросткового возраста. При их фрустрации подросток не может «переключиться», совладать с этой ситуацией, хронически циркулируя в контуре фазы регуляции (сличение идеальной и реальной цели) и накапливая напряжение в структуре психической деятельности.

Выраженная СТ провоцирует развитие сопутствующих и связанных с данным феноменом страхов, усугубляя первичную тревогу, всё более нарушая произвольную регуляцию деятельности в условиях оценивания, смещая акцент внимания с целевых приоритетов на второстепенные стимулы, связанные с тревогой. Это страх осмеяния и дисморфофобия как опасение отрицательного оценивания мнимых или преувеличенных недостатков внешности (табл. 1).

При СТ характерны тревожные постситуативные руминации, нарушающие общую регуляцию деятельности (мысленный возврат в ситуацию и ее обдумывание пост-факт с сохранением уровня напряжения, характерного для реальной ситуации). В результате формируется замкнутое циркулирующее по кругу возбуждение, которое не разряжается, так как ситуация субъективно не завершена с тем уровнем успешности, которая ожидалась. Постепенно аккумулируется негативный эффект, а ресурсы психики истощаются.

Таблица 1

Корреляционный анализ составляющих СТ (шкалы ОСТ и СФ) и параметров «Антивитальности», связанных с сопутствующими страхами и последствиями тревоги

|

Коэффициент Пирсона (r>0,3) р<0,001 |

Гелото-фобия |

Дисмор мор-фофо-бия |

Тревожные ру-минации |

Одиночество, недоверчивость |

|

СТ в оценочных ситуациях |

0,35 |

0,30 |

0,49 |

0,27 |

|

Сосредоточение на второстепенных аспектах ситуации (нарушение целевой регуляции деятельности) |

0,46 |

0,41 |

0,54 |

0,40 |

|

Страх в проявлении инициативы в общении |

0,48 |

0,38 |

0,47 |

0,40 |

|

Страх в ситуациях формального общения |

0,47 |

0,43 |

0,42 |

0,43 |

|

Нехватка социальных навыков |

0,44 |

0,40 |

0,37 |

0,42 |

|

СТ при решении повседневных задач |

0,33 |

0,23 |

0,23 |

0,33 |

|

СТ общая |

0,55 |

0,46 |

0,57 |

0,48 |

Исследование авторами статьи каждого отдельного случая СП подростка, проведенное с 2013 по 2015 г., показало закономерную роль параметра «наличие отчима» в семье.

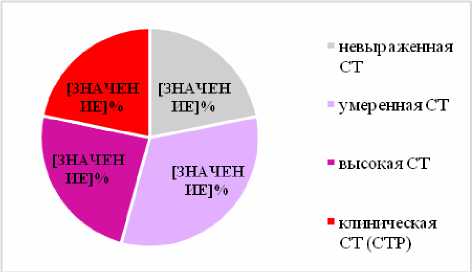

Рис. 4 . Параметры «Психологическая беспомощность» и «Антивитальные мысли и действия» у подростков из разных семей (средние значения)

Примечание . Сравнение параметров у подростков из семей с «отчимом» (муж/сожитель матери) и без «отчима»

Подросток нуждается в способах реализации и собственно удовлетворении социальных мотивов, в субъектности (авторстве) проживания своего опыта, в доминировании успеха в опыте, стратегиях конструктивного отношения к неуспеху, которые должна обеспечить адаптивная социальная ситуация развития. Не в любой социальной ситуации развития данные нужды подростка могут быть легко удовлетворены. Там, где реализация субъектности и успешной самоидентичности невозможна, подросток переживает психологическую беспомощность (нарушение субъектности, безнадежность, пассивность) и антивитальные переживания и мысли, прибегает к антивитальным действиям, что повышает риск СП (рис. 4).

Социальная ситуация развития – это система первичных отношений с семьей, социальная сеть коммуникаций в определенных условиях проживания. Её перестройка подразумевает формирование в опыте подростка новых способов решения возрастных задач и противоречий.

Фундаментальной в формировании регуляции психической деятельности и социального поведения является роль семьи, в которой уважается позиция ребенка. Результаты однофакторного анализа ANOVA по различию «беспомощности» у подростков из разных семей показывают значимые различия (F=13, p<0,0001). В семьях с фрустрированной потребностью в субъектности и социальном успехе у подростка (с «отчимом») более выражены конфликтные отношения, семья характеризуется большей дисфункциональностью (F=10,5, р=0,01). Подростки из таких семей находятся в патологической социальной ситуации развития: в большей степени конфронтируют с окружением, переживают во всех сферах социальной активности микро-социальный конфликт (F=13,1, р=0,0003). Они более, чем в семьях с родными родителями (одним или обоими), склонны к антивитальному поведению (F=8,5, р=0,004), включая антивиталь-ные переживания (F=7,3, р=0,007), антивиталь-ные мысли и действия (самоповреждения, рисковое для здоровья поведение) (F=6,2, р=0,01).

У подростков из семей с фрустрацией субъектности формируется негативный образ настоящего будущего (F=6,6, р=0,01). Девиации в поведении подростков из таких семей касаются внутренней и внешней агрессии – они более склонны к асоциальным поступкам (F=4,2, р=0,04), конфликтам с педагогами (F=5,1, р=0,03), конфликтам со сверстниками (F=6,3, р=0,01). В ситуациях социальной активности такие подростки неуверены в себе, опасаются проявлять инициативу, испытывают затруднения в самореализации и в решении повседневных задач (F=5,2, р=0,02). Эти различия по структуре семьи характерны для подростков, не зависимо от их пола и местности проживания.

Некоторые подростки отмечают, что «стыдятся своих родителей» (N=74; 7,5 %), а другие отрицают это утверждение (N=907; 92,5 %). Из выборки не согласных с этим утверждением подростков были ответы «скорее нет» (N=133; 13,6 %), «нет» (N=774; 78,9 %). Исследована роль параметра «наличие вредных привычек (алкоголизм)» у родителей, с которыми проживает подросток. Испытуемые (N=114; 11,8 %) отметили, что как минимум один из родителей имеет проблемы с алкоголем, другие респонденты утверждают обратное (N=867; 88,4 %). В семьях из сельской и городской местности не выявлено различий в злоупотреблении алкоголем, что может быть связано с разными критериями оценки «злоупотребления» или фактической однородностью групп. Параметры «стыд за родителя» и «злоупотребление алкоголем родителями» имеют сопряженную связь (метод таблиц сопряженности, χ²=41,2; р<0,000(0)1). «Стыд за своих родителей» выступает индикатором развития АП и СП. Он значимо взаимосвязан у подростков с общей СТ (r=0,23; р<0,0001) и АП (r=0,37; р<0,0001), в том числе с «антивитальными мыслями и действиями» (r=0,3; р<0,0001), и характеризуется обратной связью с жизнестойкостью (r=-0,3; р<0,0001).

Анализ ответов на отдельные пункты опросника показывает, что подростки в семьях с отчимом и без отчима (проживают с одним или обоими родными родителями) по-разному оценивают возможность нанесения себе самопо-вреждений. Результаты критерия Манна-Уитни показали значимые различия средних рангов по ряду пунктов, вносящих существенный вклад в шкалу антивитальных мыслей и действий. Подростки, вынужденные жить с отчимом, чаще «испытывают стыд за своих родителей», значимо чаще думают об исчезновении из жизни, о причинении себе вреда. Такие подростки чаще имеют опыт нанесения себе самоповрежде-ний (на уровне статистической тенденции – 13 % ошибки) (табл. 2).

Таблица 2 Результаты критерия Манна-Уитни (U-критерий). Различия в ответах на отдельные пункты опросника подростков, проживающих с отчимом и без отчима (с родными родителями или родителем)

|

Утверждение |

U-критерий |

Значимость |

|

Бывает я думаю о том, чтобы исчезнуть из жизни |

67166,00 |

0,003 |

|

Мне случалось наносить себе повреждения |

71462,00 |

0,130 |

|

Иногда я думаю о том, чтобы причинить себе вред |

70021,00 |

0,026 |

|

Я стыжусь своих родителей |

70694,50 |

0,025 |

Не обнаружено значимого взаимодействия факторов «пол» и «СТ» (F=0,5, р=0,7) в анализе динамики АП. Это свидетельствует от том, что рост напряжения в системе психической деятельности при СТ характерен в одинаковой степени как для юношей, так и для девушек. Вероятность АП как у юношей, так и девушек увеличивается с ростом уровня СТ и сопутствующим снижением способности к регуляции эмоций в условиях оценивания.

Динамика жизнестойкости у юношей характеризуется постепенным снижением ресурсов совладания по мере роста СТ, а у девушек жизнестойкость достигает своего пика не при низком, а при умеренном типе СТ, резко и более выраженно, чем у юношей, снижаясь к клиническому уровню выраженности СТ (СТР) (взаимодействие факторов: F=3,02, р=0,03).

В среднем при применении однофакторного анализа ANOVA юноши более склонны отмечать у себя выраженность жизнестойкости (наличие поддержки, оптимизм/самоподдержка, удовлетворенность жизнью, стремление к успеху, саморегуляция, позитивный образ будущего). Кроме отдельных параметров, обобщенный параметр жизнестойкости у девушек и юношей различен (F=12,2, р=0,001). Это, видимо, свидетельствует о большей убежденности подростков-юношей, что их ждет успех, поддержка, удовлетворенность в настоящем и будущем, что они способны планировать деятельность и справляться с трудными жизненными ситуациями. Причем данные различия сохраняются вне зависимости от местности проживания подростков. Результаты одномерного анализа ANOVA демонстрируют отсутствие взаимодействия факторов «местность проживания» и «пол» в изменении переменных «Жизнестойкость» (F=0,08, р=0,92) и «Антивитальность» (F=0,27, р=0,76). Вне зависимости от местности проживания (село, город края или столица края) и от структуры семьи юноши в большей степени склонны отмечать у себя ресурсы жизнестойкости, а девушки склонны демонстрировать проявления антивитальности.

В городской местности, особенно в столичном городе, подростки имеют больше возможностей, несмотря на возможное неблагополучие семьи, получить опыт социальной активности, в том числе и успешной. В городской местности (города и столица края) значительно больше благополучных функциональных семей, в которых родители более просвещены в вопросах воспитания и склонны уважать позицию ребенка (F=3,3; р<0,04). Городские подростки менее склонны испытывать дискомфорт в ситуациях проявления социальной инициативы (высказывание мнения, чувств, эмоций) (F=4,7; р<0,01), а также в ситуациях решения повседневных задач (F=3,3; р<0,04), предполагающих социальную активность, чем подростки из сельской местности, которым больше свойственны антивитальные мысли и действия (F=4,6; р<0,01), они чаще прибегают к демонстративным формам аутоагрессии (F=9,8; р<0,0001), в том числе «вредным» привычкам с целью раскрепощения и одобрения сверстников (F=8; р<0,001). Страх осмеяния и негативного оценивания внешности одинаков у подростков, проживающих в городской и сельской местности.

По результатам работы сформулированы выводы.

-

1. Неблагоприятная социальная ситуация развития может провоцировать формирования АП, СП и характеризуется наличием дисфункциональной семьи, в которой фрустрированы основные социальные мотивы подростка. В психологическом пространстве дисфункциональной социальной ситуации развития подростка наблюдается дефицит возможностей усвоения арсенала психологических инструментов решения возрастных задач и противоречий, формирования адаптивного стиля регуляции тревоги и саморегуляции социальной деятельности. Структура семьи «с отчимом» закономерно более дисфункциональна в исследуемой ментальности по сравнению с любой другой структурой семьи «без отчима» (либо полная семья, либо неполная, где только один родитель – родная мать). Эта закономерность соблюдается не зависимо от местности проживания подростка и не зависимо от его пола. Подростки из структуры семьи «с отчимом» имеют большую вероятность как АП, так и СП.

-

2. СТ проявляется в нарушении произвольной целевой регуляции психической деятельности при решении социально опосредованных задач в условиях потенциального или реального оценивания. Чем выше СТ, тем ниже способность к ее регуляции и овладению поведением в ситуации оценочного стресса. Проявление инициативы в социальных ситуациях вызывает меньшую тревогу у тех подростков, которые проживают в городской местности, так как они имеют больше опыта в разнообразных ситуациях взаимодействия. Подростки из сельской местности чаще отмечают дисфункциональные семейные отношения, им более свойственны антивитальные мысли и действия. Они характеризуются выраженными конфликтами в мик-росоциальном окружении, наличием «вредных» привычек, чаще испытывают неуверенность в себе при проявлении инициативы, в решении повседневных задач.

-

3. В семье с фрустрацией субъектности подростка, а также в которой ребенок стыдится своих родителей и отмечает у них злоупотребление алкоголем, пренебрежение к его нуждам (нарушение социальной ситуации развития), значительно выше как социальная тревога и ее составляющие, так и вероятность развития АП и последующего СП.

Список литературы Нарушения социальной ситуации развития в подростковом возрасте в контексте антивитального поведения и социальной тревоги

- Амбрумова А.Г., Тихоненко В.А. Диагностика суицидального поведения. -М.: Б. И., 1980. -48 с.

- Бохан Н. А, Мандель А.И., Бадыргы И.О. Этнокультуральная парадигма формирования алкогольной зависимости. -Томск: «Иван Федоров», 2016. -120 с.

- Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. -М., 1960. -223 с.

- Зейгарник Б.В., Братусь Б.С. Очерки по психологии аномального развития личности. -М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. -157 с.

- Зинченко Ю.П., Первичко Е.И. Эвристическая ценность постнеклассических моделей в психосоматике (на примере синдромного подхода Л.С. Выготского -А.Р. Лурии)//Вопросы психологии. -2014. -№ 1. -С. 14-27.

- Куприянова И.Е., Семке В.Я., Дашиева Б.А., Карауш И.С. Психическое здоровье детей с особыми образовательными потребностями. -Томск, 2011.

- Куприянова И.Е., Дашиева Б.А., Карауш И.С. Клинико-психологические, биологические и социальные факторы риска развития психопатологических нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья//Сибирский вестник психиатрии и наркологии. -2012. -№ 3. -С. 36-40.

- Левин К. Динамическая психология: Избранные труды. -М.: Смысл, 2001. -572 с.

- Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. -М., 1975. -304 с.

- Леонтьев Д.А. Экзистенциальный смысл суицида: жизнь как выбор//Консультативная психология и психотерапия. -2008. -№ 4. -С. 58-81.

- Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. -М.: «Академия», 2003. -384 с.

- Сагалакова О.А., Стоянова И.Я. Когнитивноперцептивная избирательность и регуляция социальной тревоги в ситуациях оценивания//Известия Алтайского государственного университета. -2015. -№ 3-1 (87). -С. 75-80.

- Сагалакова О.А., Труевцев Д.В., Стоянова И.Я., Терехина О.В., Шухлова Ю.А. Социальная тревога в подростковом и юношеском возрасте в контексте психологической безопасности//Вопросы психологии. -2016. -№ 6. -С. 63-75.

- Сагалакова О.А., Труевцев Д.В. Нарушение когнитивной регуляции аффекта в ситуации социального оценивания при антивитальной направленности поведения. -Томск: Изд-во Том. ун-та, 2014. -158 с.

- Сагалакова О.А., Труевцев Д.В. Психология социального тревожного расстройства. -Томск: Изд-во Том. ун-та, 2014. -248 с.

- Соколова Е.Т., Сотникова Ю.А. Проблема суицида: клинико-психологический ракурс//Вопросы психологии. -2006. -№ 2. -С. 103-115.

- Тихоненко В.А., Сафуанов Ф.С. Введение в суицидологию//Медицинская и судебная психология: курс лекций/под ред. Т. Б. Дмитриевой и др. -М.: Генезис, 2004. -С. 266-283.

- Bijl R.V., van Zessen G., Ravelli A. Prevalence of psychiatric disorder in the general population: Results of the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS)//Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. -1998. -V. 33. -P. 587-595.

- Clark D.M., McManus F. Information processing in social phobia//Biological Psychiatry. -2002. -V. 51 (1). -P. 92-100.

- Clark D.M., Wells A. A cognitive model of social phobia/R.G. Heimberg, M.R. Liebowitz, D.A. Hope, E.R. Schneier (Eds.)//Social phobia: Diagnosis, assessment, and treatment. -New York: Guilford Press, 1995. -P. 69-93.

- Cougle J.R., Keough M.E., Riccardi C.J., Sachs-Ericcsson N. Anxiety disorders and suicidality in the National Comorbidity Survey -Replication//Journal of Psychiatric Research. -2008. -V. 43. -P. 825-829.

- Heimberg R.G., Brozovich F.A., Rapee R.M. A cognitive-behavioral model of social anxiety disorder: Update and extension/S. G. Hofmann, P. M. DiBartolo (Eds.)//Social anxiety: Clinical, developmental, and social. -New York: Academic Press, 2010. -P. 395-422.

- Nepon J., Belik S.L., Bolton J., Sareen J. The relationship between anxiety disorders and suicide attempts: Findings from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions//Depression and Anxiety. -2010. -V. 27. -P. 791-798.

- Rapee R.M., Heimberg R.G. A cognitive-behavioral model of anxiety in social phobia//Behavioural Research and Therapy. -1997. -V. 35. -P. 741-756.

- Sareen J., Cox B.J., Afifi T.O., de Graff, R., Asmundson G.J.G., ten Have M., Stein M. B. Anxiety disorders and risk for suicidal ideation and suicide attempts: A population based longitudinal study of adults//Archives of General Psychiatry. -2005. -V. 62. -P. 1249-1257.

- Wells A., Clark D. M., Ahmad S. How do I look with my mind's eye: Perspective taking in social phobic imagery//Behaviour Research and Therapy. -1998. -V. 36. -P. 631-634.

- Wenzel A., Jager-Hyman S. Social Anxiety Disorder and Its Relation to Clinical Syndromes in Adulthood/edited by S.G. Hofmann, P. M. DiBartolo//Social Anxiety Clinical, Developmental, and Social Perspectives. -2014. -Ch. 9. -P. 227-251.