Нарушения уровней регуляции деятельности и юридический критерий ограниченной дееспособности вследствие психических расстройств

Автор: Корзун Дмитрий Николаевич, Ткаченко Андрей Анатольевич

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Пенитенциарная психиатрия

Статья в выпуске: 4 (79), 2013 года.

Бесплатный доступ

Анализируется вводимая в законодательство норма ограниченной дееспособности лиц с психическими расстройствами. Приводится модель соотношения уровней регуляции деятельности при принятии юридически значимых решений. Проводится анализ нарушения уровней регуляции деятельности при различных психических расстройствах с учетом этапа заболевания. Обосновываются модели ограниченной дееспособности, исходя из преобладающих нарушений целевого и смыслового уровней регуляции деятельности.

Судебно-психиатрическая экспертиза, ограниченная дееспособность, смысловой уровень регуляции деятельности, целевой уровень регуляции деятельности

Короткий адрес: https://sciup.org/14295661

IDR: 14295661 | УДК: 616.89

Текст научной статьи Нарушения уровней регуляции деятельности и юридический критерий ограниченной дееспособности вследствие психических расстройств

ФГБУ «ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского» Минздрава России 119992, ГСП-2, Москва, Кропоткинский пер., 23

Анализируется вводимая в законодательство норма ограниченной дееспособности лиц с психическими расстройствами. Приводится модель соотношения уровней регуляции деятельности при принятии юридически значимых решений. Проводится анализ нарушения уровней регуляции деятельности при различных психических расстройствах с учетом этапа заболевания. Обосновываются модели ограниченной дееспособности, исходя из преобладающих нарушений целевого и смыслового уровней регуляции деятельности. Ключевые слова : судебно-психиатрическая экспертиза, ограниченная дееспособность, смысловой уровень регуляции деятельности, целевой уровень регуляции деятельности.

DISTURBANCES OF LEVELS OF ACTIVITY REGULATION AND JURIDICAL CRITERION OF LIMITED LEGAL CAPACITY AS A CONSEQUENCE OF MENTAL DISORDERS. Korzun D. N., Tkachenko A. A. «State Scientific V. P. Serbsky’s Social and Forensic Psychiatry Center» of Ministry of Healthcare of Russia. 119992, GSP-2, Moscow, Kropotkinsky Lane, 23. Introduced into legislation norm of limited legal capacity of persons with mental disorders is analyzed. Model of ratio of levels of activity regulation during adoption of juridical significant decisions is introduced. Analysis of disturbance of levels of activity regulation in various mental disorders with account for stage of diseases is carried out. Models of limited legal capacity are based resulting from predominant disturbances of targeted and sematic levels of activity regulation. Key wordsа : forensic psychiatric examination, limited legal capacity, semantic level of activity regulation, targeted level of activity regulation.

Реформирование законодательства в Российской Федерации, идущее по пути расширения прав лиц с психическими расстройствами, ставит новые экспертные задачи, которые требуют научного обоснования. Одной из наиболее значимых является норма ограниченной дееспособности вследствие психического расстройства, которая в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2012 № 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» вступит в действие в марте 2015 г. Согласно новой редакции п. 2 ст. 30 Гражданского кодекса Российской Федерации, «гражданин, который вследствие психического расстройства может понимать значение своих действий и руководить ими лишь при помощи других лиц, может быть ограничен судом в дееспособности, в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается попечительство».

Попечители граждан, дееспособность которых ограничена вследствие психического расстройства, дают согласие на совершение тех сделок, которые граждане, находящиеся под попечительством, не вправе совершать самостоятельно, оказывают подопечным содействие в осуществлении ими своих прав и исполнении обязанностей, а также охраняют их от злоупотреблений со стороны третьих лиц. Попечители исполняют свои функции, учитывая мнение подопечного (ст. 33, 36 ГК РФ). На попечителя, таким образом, возложена функция помощника гражданина, ограниченного судом в дееспособности, которая может заключаться в разъяснении в доступной форме гражданину, ограниченному судом в дееспособности, юридически значимых ситуаций, неясных положений, в оказании помощи в принятии решения, в контроле за принимаемыми им решениями и исполнением обязательств. Кроме того, в обязанности попечителя входит заявление в суд ходатайства (при наличии достаточных оснований) об ограничении или лишении такого гражданина права самостоятельно распоряжаться своими доходами, а также в случае изменения психического состояния подача заявления о восстановлении дееспособности либо признании гражданина недееспособным (п. п. 2–3 ст. 30 ГК РФ).

Правовая категория дееспособности (ст. 21 ГК РФ) включает в себя способность самостоятельно принимать юридически значимые решения и способность исполнять обязательства (взятые на себя и/либо накладываемые действующим законодательством). Законодательство не содержит дефиниции категории ограниченной дееспособности, выраженной в привычных формулах юридических (психологических) критериев. Тем не менее вводимая норма включает определенный диапазон социальной компетентности, который требует дифференциации с категорией дееспособности, с одной стороны, и недееспособности – с другой.

Между тем даже при выраженных формах психических расстройств юридически значимая активность человека, в частности реализация своих гражданских прав и исполнение обязательств, регулируется личностными образованиями [1]. Общие принципиальные закономерности психической деятельности и психически здоровых, и лиц с психическими расстройствами едины [2]. Это позволяет рассматривать нарушения регуляции деятельности у лиц, страдающих психическими расстройствами, исходя из теории принятия решений [3, 4] и теории деятельности [5]. Возможность применения психологической теории принятия решений в судебной психиатрии с разграничением нормативных и психопатологических механизмов принятия юридически значимых решений обоснована применительно к экспертизе дееспособности и сделкоспособности [6, 7]. Устоявшимся является подход, основанный на представлении об уровневой регуляции деятельности [8].

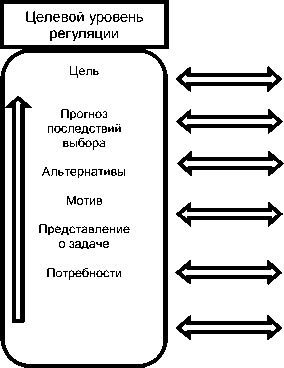

В норме и смысловой, и целевой уровни регуляции деятельности действуют согласованно (рис.). Устойчивые личностные смысловые образования в зависимости от механизмов инициации деятельности могут играть различную роль: побудительную, направляющую, оценочную либо обусловить отказ от деятельности.

Устойчивые ценностные смысловые образования

Рис. Соотношение уровней регуляции деятельности

Смысловой уровень регуляции

Система усвоенных социальных значений

На каждом этапе деятельности представление о решаемой юридически значимой задаче (проблемной ситуации), мотив, цель, альтернативы, прогнозируемые последствия выбора из альтернатив и риски сопоставляются с составляющими смысловой системой регуляции. При комплементарности смысла выполняемой деятельности усвоенным социальным значениям и устойчивым ценностным смысловым образованиям происходит последовательное осуществление деятельности, а конечном счете, достижение ее цели. Если смысл деятельности, например, ее промежуточных результатов, не соответствует смысловой системе регуляции, возникает конфликтный личностный смысл, что ведет к коррекции выполняемой деятельности, отказу от нее либо через «решение задачи на смысл» приводит к перестройке иерархии ценностно-смысловых образований.

Психическое расстройство может приводить к нарушению различных звеньев регуляции юридически значимого поведения. Гипотезой исследования явилось предположение о неравномерном нарушении целевого и смыслового уровней регуляции деятельности в зависимости от нозологической принадлежности психического расстройства и этапа заболевания.

Целью исследования явилась разработка принципов экспертной оценки ограниченной дееспособности.

Материал и методы. Обследованы 92 подэкспертных, направленных на повторную судебно-психиатрическую экспертизу по гражданским делам об определении их дееспособности. Выбор материала исследования обусловлен тем обстоятельством, что на повторное экспертное обследование, как правило, направляются лица с пограничной, с экспертной точки зрения, психической патологией. Именно данный контингент и должен составить группу лиц, экспертный вывод об ограниченной дееспособности которых является высоко вероятным. Обследованы 50 мужчин и 42 женщины.

Распределение обследованных по диагнозам было следующим: 58,70 % составили больные с разными формами шизофрении, 18,48 % – органическими психическими расстройствами (в том числе органическим расстройством личности – 7,61 %, деменцией – 6,52 %, органическим бредовым (шизофреноподобным) расстройством – 4,35 %), 7,61 % – умственной отсталостью, 15,21 % пришлось на долю прочих наблюдений (расстройства личности, аффективные расстройства, неуточненные психические расстройства, психически здоровые).

Основными методами исследования были клинико-психопатологический и статистический. 70,65 % больных были обследованы с помощью набора экспериментально-психологических методов обследования. Статистическая обработка полученных данных выполнялась по оригинальной карте обследования с помощью программы Statistika 6.0. Оценка достоверности сравниваемых показателей осуществлялась с использованием критерия Фишера. Статистически значимыми считались различия при р<0,05.

Результаты исследования. У обследованных лиц с легкой умственной отсталостью (в возрасте от 25 до 32 лет), которые были направлены на судебно-психиатрическую экспертизу для восстановления их дееспособности, на первый план выступали малый запас общеоб- разовательных знаний, снижение способности к обобщению, обстоятельность мышления, умеренное снижение памяти, замедленный темп психической деятельности. Несмотря на имеющуюся у них интеллектуальную недостаточность, обследованные хорошо ориентировались в бытовых вопросах. Достаточная развитость памяти, уровня обобщения позволяли им создавать представление о решаемой юридически значимой задаче, удерживать в памяти достаточное число альтернатив, оценивать выгоду или ущерб для себя и лиц близкого окружения в случае совершения тех или иных юридически значимых действий. Анализ их поведения выявил достаточную целенаправленность поведения: они настойчиво, последовательно добивались восстановления дееспособности, строили реальные планы относительно трудоустройства.

При этом обследованным были свойственны ограниченность круга интересов, облегчен-ность, незрелость суждений, недостаточная сформированность представлений о принятых в обществе ценностях. При экспериментальнопсихологическом обследовании отмечались личностная незрелость, ориентация на мнение других лиц. Моделирование юридически значимых ситуаций в ходе клинического интервью выявляло зависимость принимаемого ими решения от направляющей помощи, что в целом говорит о несформированности иерархии личностно-смысловой сферы.

Таким образом, полученные результаты (р<0,05) позволяют говорить, что на определенном этапе эволютивной динамики умственной отсталости наблюдается опережение формирования целевого уровня регуляции юридически значимой деятельности в сравнении со смысловым.

Наблюдавшийся у лиц с органическим расстройством личности вследствие сосудистого заболевания головного мозга психоорганический синдром формировался после 60 лет и проявлялся заострением характерологических особенностей, повышенной раздражительностью, нетерпимостью, плаксивостью. Интел-лектуально-мнестические расстройства характеризовались парциальностью нарушений и проявлялись снижением памяти на текущие события, обстоятельностью мышления с нарушением функций анализа, обобщения, невозможностью целостного охвата ситуации при правильном понимании ее деталей. Несостоятельность больных проявлялась при решении сложных задач, характеризующихся многоэтап-ностью, необходимостью одновременного учета нескольких факторов. Смысловая регуляторная система сохраняла свою функцию побуждения к деятельности. Безуспешность попыток таких больных осуществить целенаправленную ак- тивность связана, главным образом, с нарушением функций кратковременной памяти. Неспособность удержать в памяти условия решаемой юридически значимой задачи, альтернативы, обусловливала нарушение целевого уровня регуляции поведения.

При этом у больных сохранялись устойчивые отношения с лицами значимого окружения, они давали однозначную оценку событиям, которые были доступны их пониманию, давали последовательные пояснения. Смысловая система регуляции поведения сохраняла свою иерархичность, что позволяло таким больным при разъяснении сложной ситуации принять юридически значимое решение в соответствии с сохранными ценностными ориентациями. Очевидно, что для выполнения гражданских обязанностей такой больной также нуждается в помощи и контроле.

Проведенный анализ показал, что у больных с психоорганическим синдромом сосудистого генеза в первую очередь страдает целевая регуляторная система при относительной сохранности системы усвоенных социальных значений и устойчивых ценностно-смысловых образований (р<0,05). По мере течения заболевания расстройства памяти, нарастающая подозрительность могут приводить и к деформации смыслового уровня регуляции с вытеснением нормативных смысловых образований патологическими, которые обусловлены ожиданием враждебного отношения, параноидной настроенностью. Однако до тех пор, пока привнесенный патологический смысл подчинен устойчивым нормативным ценностно-смысловым образованиям, можно говорить о сохранности смыслового уровня регуляции деятельности. Распад обеих регуляторных систем наблюдается у больных, страдающих деменциями.

У больных с непрерывной формой параноидной шизофрении(13 наблюдений) с актуальными политематичными бредовыми переживаниями и галлюцинаторными расстройствами, очерченными аффективными синдромами (маниакальный, гипоманиакальный, депрессивный) отмечалось нарушение и смыслового (образование патологических смыслов выполняемой деятельности, искажение системы ценностносмысловых образований), и целевого уровней регуляции деятельности (искаженное представление о юридически значимой ситуации, патологическая мотивация, аспонтанность), а также разобщение регуляторных систем (отсутствие критики).

Характер и выраженность дефицитарных расстройств у больных с параноидной формой шизофрении в состоянии ремиссии существенным образом варьировали.

У подгруппы больных (14 наблюдений) дефект по типу простого дефицита характеризовался нарушениями мышления в виде непоследовательности, малопродуктивности, резонерства, нарушениями актуализации прошлого опыта, недостаточностью побуждений, амбивалентностью, пассивностью, редукцией энергетического потенциала, выхолощенностью эмоциональной сферы. Данные психические расстройства обусловливали нарушение социальных когнитивных функций [9, 10] и дезадаптацию [11].

При анализе результатов клинической беседы и экспериментально-психологического исследования у всех больных удавалось проследить нарушение смыслового уровня регуляции деятельности. Наблюдалось искажение системы ценностно-смысловых образований за счет «выпадения смыслов», патологического смыс-лообразования. Нарушения системы устойчивых ценностно-смысловых образований, по-видимому, объясняются тем, что в число обследуемых вошли больные с достаточно продолжительным течением заболевания (от 7 до 20 лет). Расстройства мышления обусловливали и нарушение целевого уровня регуляции за счет искаженного формирования представлений о проблемной ситуации, искажения мотивации деятельности, апатических расстройств, что нарушало принятие решений как на уровне целеполагания, так и целедостижения.

В отношении больных, у которых были нарушены и смысловая, и целевая регуляторные системы, выносилось экспертное решение о неспособности понимать значение своих действий и руководить ими.

У другой подгруппы больных приступообразно-прогредиентной шизофренией (16 наблюдений) негативные расстройства в период ремиссии исчерпывались нерезкими нарушениями мышления (непоследовательность, соскальзывания, рассуждательство), снижением побуждений, эмоциональной обедненностью. Наблюдались эмоциональная неустойчивость, ипохондрические переживания, повышенная исто-щаемость, утомляемость. Нарушения смысловой сферы у этих больных характеризовались явлениями «выпадения» за счет эмоционального дефекта, диссоциацией, эгоцентрической перестройкой. При этом у больных сохранялась способность к созданию представлений о юридически значимых ситуациях, связанных с реализацией гражданских прав. В ситуации выбора они руководствовались реально-бытовыми мотивами, несмотря на некоторую пассивность, стремились, чтобы их мнение было учтено. Статистически достоверно (p<0,05) отмечалась относительная сохранность целевого уровня регуляции при нарушенном смысловом.

При наличии в клинической картине ремиссии остаточных бредовых переживаний (параноидный тип ремиссий) критического отношения к перенесенному приступу не возникало. У больных выявлялись нарушения мышления в виде непоследовательности, паралогичности, склонности к рассуждательству, эмоциональная уплощенность. Нарушения смыслового уровня регуляции деятельности были связано как с приданием патологического смысла текущим событиям, на которые распространялись болезненные переживания, так и с постепенной болезненной переработкой событий прошлой жизни, которым придавался новый, патологический смысл. Вместе с тем сохраняющиеся психотические симптомы не имели тесной связи с уровнем функциональной адаптации [12, 13], у больных не наблюдалось грубых операциональных нарушений мышления, сохранялся достаточный уровень побуждений, что позволяло им не только самостоятельно себя обслуживать, но и осуществлять на исполнительском уровне свои гражданские обязанности. В целом при параноидном типе ремиссий в большей мере нарушался смысловой уровень регуляции деятельности (p<0,05). При этом сохранялась вероятность принятия больным юридически значимого решения по продуктивным психопатологическим механизмам [7], что будет означать нарушение целевого уровня регуляции.

У больных с паранойяльной формой шизофрении ведущим психопатологическим синдромом являлся высоко систематизированный сверхценный бред (ревности, преследования, реформаторства). Выявлялись негрубые нарушения мышления в виде обстоятельности, чрезмерной детализации, ригидность, инертность психических функций, своеобразие эмоциональной сферы. Длительное существование бредовых идей приводило к искажению устойчивых ценностно-смысловых образований, нарушению иерархии мотивов. Одними из главенствующих мотивов, направляющих деятельность больного, становятся мотивы, связанные с бредовыми переживаниями, которые в значительной степени вытесняют нормативные, однако не замещают их полностью. При выполнении деятельности, не затрагивающей комплекса болезненных переживаний, бредовые идеи не нарушали целевой уровень регуляции (р<0,05).

Вместе с тем не исключается ситуация, при которой в ходе совершения конкретного юридически значимого действия паранойяльный бред приведет к нарушению регуляции деятельности как на смысловом, так и на целевом уровне. Паранойяльный синдром может обусловить патологическую мотивацию конкретного правового действия, например, распоряжение имуществом в ущерб близкому родственнику, на которого распространяется система болезненных построений. В этом случае окажется нарушенным и целевой уровень регуляции поведения.

Оценка дееспособности таких больных должна строиться на основе прогнозирования вероятности вовлеченности болезненных переживаний при реализации больным с паранойяльным синдромом своих гражданских прав и исполнения обязанностей. По всей видимости, учитывая многообразие направлений деятельности, в которую может быть вовлечен гражданин в связи с осуществлением своих гражданских прав (заключение сделок, участие в выборах, трудовые отношения, несение налогового бремени и др.), наиболее адекватной мерой защиты больных с паранойяльным синдромом является вводимая категория ограниченной дееспособности.

При псевдопсихопатической шизофрении выявлялись выраженная эмоциональная неустойчивость и конфликтность, сочетающиеся с нарастающей замкнутостью, отгороженностью. Отмечались немотивированные колебания настроения по депрессивному типу, квазип-сихотические эпизоды с бредовыми идеями отношения, преследования. В ходе проведенного обследования отмечены нарушения мышления в виде непоследовательности, противоречивости суждений, нечувствительности к противоречиям, а также эмоциональная обедненность, эгоцентризм.

Нарушения смыслового уровня регуляции поведения были обусловлены дефицитарной симптоматикой и характеризовались перестройкой иерархии ценностных смысловых образований за счет нарастающего эгоцентризма, эмоционального оскудения. Психические расстройства у больных с псевдопсихопатической шизофренией при принятии юридически значимых решений не нарушали процесс целеполагания. У некоторых больных выявлялись нарушения регуляции на этапе целедостижения за счет волевых расстройств, снижения контроля.

В целом же нарушения мотивационноличностной сферы были таковы, что в ходе реализации своих гражданских прав больные руководствовались эгоцентрической мотивацией, в то время как группоцентрические мотивы деятельности (интересы семьи, знакомых) теряли побудительную силу, переходили в разряд всего лишь знаемых, хотя и не исключались вовсе.

По-видимому, основой для дифференцированной экспертной оценки между экспертным выводом о дееспособности и ограниченной дееспособности больных псевдопсихопатиче-ской шизофренией должны являться волевые расстройства, которые обусловливают нарушения целевого уровня регуляции на этапе целе-достижения.

На основании анализа клинического материала с позиций психологических теорий принятия решений и регуляции деятельности можно сделать вывод о том, что на определенном этапе течения психического заболевания в большей мере нарушается одна из регуляторных систем: при легкой умственной отсталости и шизофрении преобладает нарушение смыслового уровня регуляции деятельности, при органическом расстройстве личности сосудистого генеза – целевого. При этом возникает необходимость рассмотрения смыслового и целевого уровней регуляции с точки зрения их формирования и распада.

Таким образом, могут быть выделены две модели ограниченной дееспособности.

Первая модель – психические расстройства преимущественно нарушают смысловой уровень регуляции деятельности при относительно сохранном целевом (индивидуально-исполнительском). В этих случаях функция попечителя будет реализовываться за счет принятия за подэкспертного юридически значимых решений.

Вторая модель – при относительно сохранной системе устойчивых ценностно-смысловых образований и социальных значений нарушается целевой уровень регуляции деятельности на этапе целеполагания и/или целедостижения. В этом случае попечитель, разъясняя ограниченно дееспособному сложную ситуацию (многокомпонентную, динамическую задачу с риском), выполняет функцию упрощения решаемой задачи, что позволяет подопечному, опираясь на систему социальных значений и личностных смыслов, участвовать в принятии юридически значимого решения. В рамках данной модели ограниченной дееспособности в функции помощника будет входить контроль за реализацией принятого решения.

При обеих моделях ограниченной дееспособности попечитель, как и заложено в законодательстве, оказывает гражданину помощь в принятии решений о совершении сделок, которые он не может заключать самостоятельно, а также оказывает содействие в исполнении обязанностей.