Нарушенные погребения ирменской культуры эпохи поздней бронзы Западной Сибири

Автор: Бондаренко А.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Актуальные проблемы и новые материалы

Статья в выпуске: 237, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются материалы курганных могильников ирменской культуры Преображенка-3 и Журавлево-4. На фоне стандартной погребальной практики выявляются и рассматриваются погребения со следами древнего постингумационного проникновения. Разработанная рядом ученых концепция о существовании территориальных различий в погребальном обряде ирменской культуры дополнена выводами о наличии локальных особенностей постпогребального нарушения могил. Особое внимание уделено анализу особенностей посмертного обращения с телом, планиграфического размещения и нарушения парных захоронений могильника Журавлево-4. Предлагается один из вариантов интерпретации археологических данных с опорой на этнографические источники, основным выводом является возможное семантическое равенство погребений с нарушенной анатомической целостностью костяка (кремация, вторичные и парциальные погребения, проникновение в могилу) и захоронением целого тела в позе, отличной от общего стандарта.

Западная сибирь, эпоха бронзы, ирменская культура, погребальный обряд, нарушенные погребения

Короткий адрес: https://sciup.org/14328122

IDR: 14328122

Текст научной статьи Нарушенные погребения ирменской культуры эпохи поздней бронзы Западной Сибири

Неотъемлемой чертой всех перечисленных могильников является наличие нарушенных в древности комплексов. Следы проникновения в могилу чаще всего фиксируются как разрушение первоначальной стратиграфии и внутренней планиграфии комплекса, определяемых основным, характерным для памятника обрядом. В их числе – смещение деревянной обкладки и перекрытия камеры (если таковые имеются), перемещение костей погребенного и погребального инвентаря (как по дну могилы, так и на разные уровни ее заполнения), а также полное и частичное изъятие оных. Целью работы является сопоставление практики постпогребального проникновения в могилы в контексте погребальной практики ирменской культуры на материалах двух самых крупных памятников разных территориальных групп – Преображенка-3 и Журавлево-4.

Разнокультурный могильник Преображенка-3 (Новосибирская область, Чановский район, 3 км к западу от села Старая Преображенка) исследовался сначала экспедицией под руководством Т. Н. Троицкой (курганы 1–8), а затем – В. И. Молодина (курганы 9–110). Некоторую сложность в работе с ирменским массивом памятника вызывает отсутствие в публикациях иллюстраций: приведены планы только четырнадцати погребений ( Молодин , 1985. С. 132; Молодин, Чикишева , 1988. С. 155). Поэтому оценка сохранности погребений и других нюансов погребальной практики делалась в большинстве случаев только на основе текста 1 .

В выборке оказалось 109 могил (из 118). В 8 курганах с ирменской керамикой не найдены человеческие останки. Поскольку в большинстве случаев сложно определить, имело ли место погребение, в выборку такие «могилы» включены не были, как и разрушенное современной деятельностью захоронение кургана 3.

49 могил (45 %), вероятно, не вскрывались после захоронения умершего. Сохранность еще 31 комплекса (28 %) не поддается однозначной оценке. 14 из них содержали «беспорядочно» расположенные кости, 3 – скопления костей, 12 на- званы авторами вторичными2 (4 из них с «беспорядочным» положением костей), еще в 4 найдены единичные кости. В двух могилах (№ 1 в к-нах 11 и 28) черепа погребенных были заменены керамическими сосудами. Признак не является массовым (скорее, это один из примеров «чрезвычайной» практики). Вероятно, часть из этих 29 могил является потревоженными постингумационным проникновением, а вторая – закрытыми (непотревоженными) вторичными погребениями.

Предположительно, 29 могил из 109 (27 %) были нарушены в древности. Сюда включены 13 погребений, которые назвали потревоженными сами авторы. Еще в 13 остались на месте кости ног и таза (реже), а остальные либо смещены (5 могил), либо в разной степени изъяты (еще 4 могилы), либо не имеют упоминания о расположении верхней части скелета (2 могилы). Назвать эти погребения нарушенными позволило наличие аналогичных им 6 погребений, отнесенных авторами раскопок к потревоженным и ограбленным: м. 1 к-на 20, м. 1 к-на 35, м. 1 к-на 54, м. 1 к-на 55, м. 3 к-на 74 и м. 1 к-на 98. В них тоже сохранились in situ только нижние части скелетов.

В могиле 1 кургана 65 «кости скелета, кроме левой ноги, согнутой в колене, лежали в полном беспорядке» ( Молодин, Чикишева , 1988. С. 142). Авторы раскопок считают это погребение вторичным без уточнения положения костей в сочленении. Однако сосуд обнаружен не в стороне, в изголовье или в ногах, а «среди костей», что может быть прямым указанием на его смещение с первоначального места в ходе постингумационного проникновения. Таким образом, скорее всего, перед нами нарушенное в древности погребение.

Расположение керамических сосудов среди беспорядочно залегавших костей указано при описании могил № 1 к-нов 79 и 108. Они тоже отнесены нами к потревоженным в древности.

Рассмотрим нарушенные погребения в общем контексте погребальной практики ирменской части могильника.

Под одной курганной насыпью располагалось от 1 до 6 ирменских погребений. 27 (37 %) из 72 включенных в выборку курганов содержали нарушенные погребения (в кургане 77 их было 3).

Подавляющее число захоронений совершено в насыпях курганов, только в двух комплексах фиксировались остатки дерева. Погребенного укладывали скорченным на правом боку, головой на юг, реже – юго-запад. В трех комплексах поза покойного определена как скорченная, без уточнений, на каком боку.

4 захоронения содержали полностью кремированные останки. Еще в 8 кости были частично обожжены (6 из них отнесены авторами к вторичным).

На площади могильника выявлено 14 коллективных погребений, 4 из них нарушены. В м. 1 к-на 35 потревожены верхние части обоих погребенных, в м. 1 к-на 110 – одного из двух. В двух комплексах (м. 6 к-на 19 и м. 1 к-на 70) были смещены верхние части скелетов двух из трех погребенных. Авторами раскопок не описаны какие-либо следы кумулятивности3 погребений. Значит, ско- рее всего, все индивиды были захоронены одновременно, а затем совершалось проникновение с разрушением отдельных останков. В отсутствие перекрытия могильная яма полностью заполнялась грунтом. Поскольку смещения костей в сочленении не описаны, мягкие органические саваны, если таковые имелись, тоже должны были разложиться на момент проникновения. Таким образом, поиски мелких предметов в случае ограбления привели бы к полному разрушению обоих костяков. Исключение может составить только ситуация, когда грабители точно знали, с каким из погребенных была уложена нужная вещь. При исполнении же какого-либо постпогребального обряда могли руководствоваться как состоянием захороненного тела (Богатырев, 1971. С. 272), так и какими-то заранее известными фактами, например особенностями поведения при жизни или какими-то явлениями, приписанными покойному (Зеленин, 1995. С. 101–108). Так или иначе, подобное проникновение является направленным на определенного умершего.

Погребальный инвентарь имелся в 64 погребениях из 109 (59 %). Сравнение погребального инвентаря в комплексах различной сохранности (табл. 1) показало небольшие отличия. Например, в нарушенных погребениях было на 22 % меньше сосудов, чем в закрытых. Этот факт может быть связан как с изъятием сосудов в ходе проникновения, так и со спецификой выборки. В целом в 19 из 27 насыпей зафиксированы керамические сосуды или их фрагменты. К сожалению, неясно, могла ли эта керамика происходить из потревоженных комплексов.

Количество металлических изделий в нарушенных и непотревоженных комплексах примерно одинаково, что говорит скорее о ритуальных, нежели грабительских целях проникновения в могилы. Кроме того, в нарушенном погребении 1 кургана 55 найден единственный на могильнике бронзовый наконечник дротика в комплексе с точилом и костяным орудием. Отметим, что столь большое количество находок в одном погребении не характерно для могильника: в 49 погребениях сделано по 1 находке, в 7 – по 2, в 4 – по 3, в 2 – по 4 и 5 предметов.

Большинство погребений, отнесенных к нарушенным в древности, имеют довольно яркие черты: в 19 (65 %) могилах из 29 сохранились in situ после эксгумации нижние части скелета (ноги, реже кости таза). В 5 захоронениях из этих 19 потревоженные кости были оставлены в могиле. Предположительно, в 6 они были полностью или частично изъяты, состояние еще 8 не удалось оценить. Таким образом, при проникновении было важно разрушить именно верхнюю часть скелета погребенного.

В 7 могилах был потревожен весь скелет. В двух случаях смещенные останки образовывали скопления, в пяти же были беспорядочно разбросаны. В 3 могилах из 29 не определена степень разрушения костяка.

Таким образом, нельзя однозначно утверждать, что целью древних проникновений в захоронения представителей ирменской культуры на могильнике Преображенка-3 было изъятие вещей. Высокий процент шаблонного проникновения к верхней части тела погребенного, отдельные захоронения голов или уже скелетированных черепов (7 случаев в 109 погребениях), а также случаи замены черепов сосудами с оставлением in situ посткраниального скелета

Таблица 1. Состав сопроводительного инвентаря в комплексах разной сохранности могильников Преображенка-3 и Журавлево-4

На некрополе отсутствовали сколь-нибудь значительные внутримогильные конструкции. Таким образом, скорее всего, не могло происходить значительного проседания почвы спустя какой-то срок после захоронения. Значит, «грабители» были современниками или даже соплеменниками, знавшими планиграфию конкретных курганов. Возможно, некоторые копали шурфы «наудачу». Свидетельством в пользу последнего предположения является наличие в центре кургана 9 следов никуда не попавшей «грабительской» ямы ( Молодин, Чикишева , 1988. С. 128). Нет никаких признаков, позволяющих определить время этой попытки проникновения. Небольшая высота курганных насыпей не позволила зафиксировать следы других шурфов. Не исключено также и возведение насыпей после совершения необходимых постпогребальных обрядов, как на могильнике Журавлево-4 ( Бобров и др. , 1993. С. 82).

Ирменский могильник Журавлево-4 (Кемеровская область, Кемеровский район, 4,5 км к востоку от деревни Журавлево) исследовался археологической экспедицией под руководством В. В. Боброва и Ю. И. Михайлова. Вероятно, материалы могильника Журавлево-4 следует считать одним из ярких примеров существования у ирменского населения постпогребальных обрядов. Авторы раскопок уже останавливали свое внимание на могилах с потревоженным костяком. Например, на основании отсутствия черепа в 27 могилах из 157 и нарушений верхней части скелета погребенного в 49 ямах были сделаны выводы о функционировании площади могильника как сакрализованного пространства ( Бобров , 1991. С. 68; Бобров и др. , 1993. С. 82).

В 22 курганах могильника исследовано 158 погребений, одно из которых (п. 3 к. 16) относится к большереченской культуре, поэтому в выборку включено не было. 99 погребений из 157 (63 %) в разной степени потревожены. Сохранность 5 могил (3 %) не была окончательно определена. 53 комплекса (34 %) могут быть отнесены к закрытым.

Планиграфия памятника, особенности формирования курганных насыпей и погребальных ям могильника Журавлево-4 подробно описаны и проанализированы ( Бобров и др. , 1993. С. 75–81). В целом погребальная практика схожа с прослеженной в Преображенке-3, но есть небольшие отличия.

Каждый из 22 курганов могильника Журавлево-4 содержал от 25 до 100 % нарушенных погребений.

В отличие от описанного памятника барабинской группы, 137 ям могильника Журавлево-4 имели деревянные рамы или их остатки, перекрытия или их фрагменты. Стоит отметить, что 89 могил из этих 137 отнесены нами к потревоженным. Однако определить по авторским замечаниям и чертежам разрушение деревянных элементов обкладки и перекрытия удалось только в 16 случаях. Скорее всего, это связано с точностью попаданий шурфов в могилы и плохой сохранностью тонких плах перекрытий.

Одной из ярких черт погребального обряда являлась каменная плита или камень, устанавливаемый в изголовье погребенного. Такая особенность зафиксирована в 13 могилах. 9 из них потревожены в древности. В нарушенных ком-

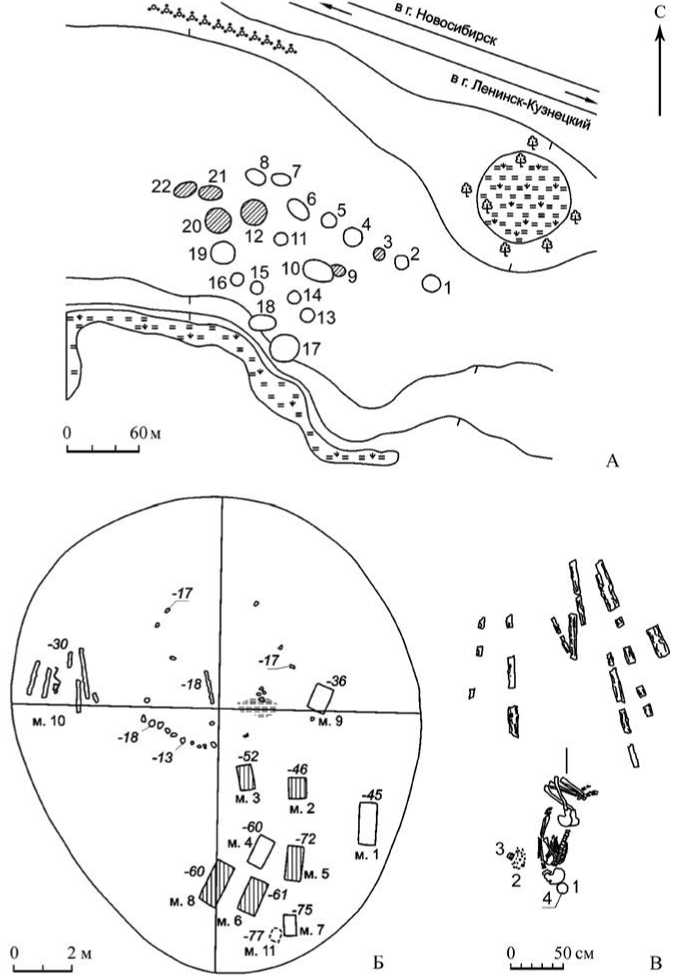

Рис. 1. Могильник Журавлево-4 (по: Бобров, Чикишева, Михайлов и др. , 1993. С. 9, 72, 73)

А – ситуационный план могильника Журавлево-4. Заштрихованы курганы, содержавшие парные погребения (горизонтали даны через 1 метр); Б – план кургана 22. Заштрихованы нарушенные погребения ; В – план могилы 10 кургана 22 ( 1 – керамический сосуд; 2 – бронзовая бляшка-пуговица; 3 – фрагмент кости животного; 4 – фрагмент лезвия бронзового ножа)

плексах 8 и 9 кургана 12 и могиле 4 кургана 18 был изъят или сдвинут череп, а на его месте оказалась плита. Скорее всего, речь не идет о «замене» головы камнем: он мог упасть в яму под тяжестью собственного веса и грунта или в результате смещения в ходе древнего вскрытия могилы.

Только в девяти ямах найдены кремированные останки. Таким образом, кремациями были 5 % погребений могильника Журавлево-4, в то время как на материалах памятника Преображенка-3 частичное или полное сжигание останков зафиксировано в 11 % погребений.

Два погребения могильника Журавлево-4 были биритуальными (м. 6 к. 20 и м. 10 к. 22). Могила 6 кургана 20, вероятно, нарушена в ходе подзахоронения кремированных костей ребенка ( Бобров и др. , 1993. С. 64). У лежащего на дне ямы погребенного (взрослый мужчина) были изъяты череп, частично ребра, позвонки, кисти рук и стопы, in situ остались только конечности. Перекрытие над верхней частью погребенного было разрушено, в проломе лежали, вероятно, in situ кальцинированные кости ребенка. Подобные подзахоронения с нарушением костей погребенного ранее известны в материалах одиновской культуры ранней бронзы могильника Сопка-2 (Барабинская лесостепь) ( Молодин , 2012. С. 59, 60, 64, 65. Рис. 68; 74; 75).

Так же как и в барабинском памятнике, покойного укладывали на правый бок. Однако преобладающей ориентировкой было юго-западное направление (70 % против 14 % могильника Преображенка-3). Один погребенный лежал на левом боку (закрытое парное погребение 10 кургана 22) 4 .

10 погребений были парными. Таким образом, коллективными оказались только 6 % захоронений могильника Журавлево-4, в то время как на памятнике Преображенка-3 этот показатель равняется 13 %. Исследователями этот факт относится к территориальным отличиям ( Степаненко , 2012. С. 18). Остановимся подробнее на других особенностях парных захоронений.

Могила 2 кургана 3 – парное захоронение взрослых, оба костяка потревожены. Могила 5 кургана 9 – костяк одной женщины нарушен, скелет второй представлен фрагментами черепа и нижней челюстью (возможно, парциальное 5 ). Могила 6 кургана 9 – костяк девочки-подростка потревожен, взрослая девушка представлена костями черепа (возможно, парциальное). Могила 4 кургана 12 – детский скелет потревожен, взрослый представлен фрагментами черепа (возможно, парциальное). Могила 2 кургана 20 – захоронение ребенка и взрослого, оба потревожены, ребенок – в меньшей степени. Могила 6 кургана 20 – взрослый потревожен, ребенок кремирован. Могила 11 кургана 20 – парное детское нарушенное погребение. Могила 14 кургана 20 – потревоженное погребение ребенка и взрослого. Могила 1 кургана 21 – парное детское погребение, оба представлены отдельными костями (один нарушен, второй может быть парциальным). Могила 10 кургана 22 – ребенок кремирован, женщина уложена на левый бок (рис. 1, 3 ).

Итак, все парные погребения имеют следы чрезвычайной погребальной практики: это постпогребальное разрушение скелета, сжигание останков, парциальное или вторичное захоронение. Во всех случаях смысловой доминантой является полное или частичное разрушение останков. «Расчленение… обозначает умерщвление… убить, т. е. лишить сущности, можно, лишь разъяв тело чисто физически на части, клочья, куски… Покойник часто не считался окончательно мертвым до тех пор, пока не был окончательно расчленен, т. е. пока не была нарушена физическая целостность его тела» ( Евсюков , 1988. С. 45). Таким образом, постпогребальное нарушение, парциальные или вторичные захоронения и кремация могут означать полное умерщвление человека. Отметим, что все это известные методы борьбы с вредными покойниками (см., например: Зеленин , 1995. С. 101, 102, 106). И, скорее всего, особое значение имел единственный на некрополе случай помещения покойного на левый бок. В некоторых культурах применение особой, отличной от канона позы относится к обрядам обезвреживания в рамках погребальной или постпогребальной обрядности. Например, у тувинцев описаны погребения опасных покойников ничком, а у бурят – вниз головой ( Дьяконова , 1975. С. 112; Кисель , 2009. С. 22). Вероятно, именно поэтому костяк не был потревожен – с умершим уже провели все необходимые процедуры ( Бондаренко , 2014. С. 28, 29). Таким образом, перед нами совокупность парных захоронений, объединенных сходным погребальным и постпогребальным обрядом, и единственного на некрополе левобочного погребения. На основе приведенных данных можно сделать вывод о семантическом равенстве этой противопоставленной всем остальным захоронениям могильника позы кремациям и механическим разрушениям тела или скелета.

Примечателен и планиграфический контекст расположения могилы 10. Курган 22 являлся самым западным на могильнике, остальные насыпи располагались к востоку и юго-востоку от него (рис. 1, А ). В центре кургана зафиксирована округлая каменная ограда и бревно, вероятно служившее столбом ( Бобров и др. , 1993. С. 72) (рис. 1, Б ).

К югу и юго-востоку от центра насыпи располагались 9 могил. 5 из них нарушены, во всех оставлены черепа. Ближайшие к центру кургана могилы 2 и 3 – единственные на некрополе примеры проникновения, когда при нарушении нижней части скелета череп оставлен in situ: в могиле 2 изъяты кости ног, руки потревожены; в могиле 3 отсутствовали кости таза, большая часть костей рук, позвонки, ноги смещены. Подобная практика нарушения может интерпретироваться как желание обездвижить покойного, а также отсылает к представлениям о нижнем мире, хтонических и мифологических существах (змеи, рыбы, Баба-яга – костяная нога, русалки).

К востоку от столба было погребение 9 (кремация), к западу – погребение 10 (кремация ребенка и взрослый на левом боку). Таким образом, погребение 10 оказалось противопоставлено другим захоронениям кургана и даже всего некрополя, являясь самым западным из всех могил памятника и не отличаясь никакими иными параметрами погребальной практики, кроме левобочного положения одного из погребенных (по сути, спиной ко всему могильнику и лицом к кремированным детским останкам). Близкая планиграфическая картина зафиксирована в кургане 1 могильника Кубей (энеолит и ямная культура, Северное Причерноморье) (Потемкина, 2004. С. 230. Рис. 7).

Роль парных погребений и полный смысл планиграфической картины требуют отдельного исследования. Однако уже теперь ясно, что проникновение в могилы могло быть не просто самостоятельной постпогребальной практикой, но и играть определенную роль в «правильном» исполнении и семантическом оформлении (?) погребальной обрядности.

Наличие основных категорий погребального инвентаря в комплексах разной сохранности приведено в таблице 1. 60 могил (38 % общего количества) имели в качестве сопроводительного инвентаря керамические сосуды (в м. 7 к-на 21 – 4 штуки, еще в 6 могилах по два). В 34 из этих 60 могил фиксировались следы проникновения. В 23 (70 % числа потревоженных комплексов с сосудом) нарушенных погребениях сосуд сохранился in situ. Еще в 5 достоверно потревожен. В 6 ямах сохранность сосуда определена не была. Некоторые из оставшихся in situ стояли в самом углу могилы, другие непосредственно рядом с костяком (табл. 2). Вероятно, такой большой процент сохранивших свое первоначальное положение сосудов указывает на относительно бережное обращение с инвентарем и, как следствие, ритуальные цели проникновения.

Таблица 2. Стандартное расположение инвентаря в закрытых и нарушенных комплексах могильника Журавлево-4

|

Закрытые комплексы |

Нарушенные погребения |

|

|

1. Керамический сосуд |

25 (100 %) |

34 (100 %) |

|

Сосуд в изголовье |

11 (44 %)* |

22 (65 %) |

|

Сосуд рядом с черепом |

8 (32 %) |

3 (9 %), в 1 случае смещен вместе с черепом |

|

Сосуд в ногах |

2 (8 %) |

5 (14 %) |

|

Другое |

4 (16 %) |

4 (12 %) |

|

2. Изделия из бронзы |

34 (100 %) |

56 (100 %) |

|

Металл в верхней части погребенного |

26 (76,5 %) |

37 (66 %) |

|

Другое |

8 (23,5 %) |

19 (34 %) |

|

3. Бронзовая бляшка |

20 (100 %) |

25 (100 %) |

|

Бляшка связана с черепом |

16 (80 %) |

13 (52 %), в 7 (28 %) случаях из них со смещенным черепом + в 3 (12 %) случаях осталась в изголовье после изъятия черепа = 16 (64 %) |

|

Другое |

4 (20 %) |

9 (36 %) |

|

* В каждом разделе проценты высчитываются по столбцам от количества могил, указанных в строках, имеющих числовое обозначение и выделение полужирным шрифтом. Например, в 20 непотревоженных могилах имелись бронзовые бляшки, в 16 из них (80 %) бляшка найдена рядом с черепом. |

||

Нарушенные погребения демонстрируют меньшее, чем в непотревоженных могилах, количество керамики и изделий из бронзы. Ситуация несколько прояснилась при сопоставлении мест типичного расположения инвентаря (табл. 2) и особенностей практики нарушения могил.

Во-первых, в 42 могилах проникновение было четко ориентировано на верхнюю часть скелета (42 % всех проникновений): сохранились in situ кости пояса нижних конечностей. Учитывая, что в 31 погребении из них остались на первоначальном месте все или некоторые кости грудной клетки, можно утверждать – проникновение было направлено именно к голове. Выбивается из общей тенденции только погребение 6 кургана 22 (потревожена одна рука и изъята другая).

Во-вторых, основное положение трупа – скорченно, на боку. Руки сгибались в локтях, кисти укладывались перед лицом или на некотором расстоянии от него. Таким образом, фаланги рук и кости предплечья (основное место расположения бронзовых колец и браслетов) оказывались в непосредственной близости к черепу погребенного. Кроме того, с черепом часто связано положение бляшек (рядом, на нем или под ним), так как чаще всего они нашивались на головной убор или на деталь одежды, закрывающую лицо ( Бобров и др. , 1993. С. 83). Соответственно, эти вещи в первую очередь страдали при проникновении.

К сожалению, неизвестно, является этот факт причиной или следствием: шаблонное помещение украшений в верхней части тела позволяло грабителям работать только с этой областью скелета, либо комплекс представлений о душе и смерти заставлял обращаться к груди и голове, попутно уничтожая какую-то долю сопроводительного инвентаря. Можно предположить, что во втором случае некоторые предметы могли попадать на древнюю поверхность, но только в насыпи кургана 4 зафиксирован фрагмент лезвия ножа.

Степень потревоженности погребений различна. В некоторых смещались отдельные кости: черепа и нижние челюсти (5 могил) или руки (1 могила). В других на месте оставалась только небольшая часть костей. В 19 могилах не сохранилось костей in situ. Степень нарушенности детских скелетов гораздо выше, чем взрослых. Возможно, это связано с тем, что в силу своих физических размеров детские останки чаще попадали в шурф почти полностью.

В 16 из 99 могил сохранился in situ череп, в 11 случаях – вместе с нижней челюстью. В 37 могилах череп был изъят при проникновении, в одной из них осталась нижняя челюсть. В 46 ямах сохранился смещенный череп или его фрагменты, в 17 – смещенная нижняя челюсть.

Сложно сказать, имеем ли мы дело со следами развитого культа головы, как утверждают авторы раскопок (Бобров и др., 1993. С. 82). Оставленные черепа могли лежать в изголовье, в области живота или даже на обкладке погребения, в 7 случаях они были установлены основанием вниз, в 4 – основанием вверх. В 10 могилах нижняя челюсть оказалась уложена рядом с черепом или даже на него. Во всех потревоженных могилах «женских» курганов 8 и 9 остались черепа (7 могил) или их фрагменты (2 могилы), а в погребении 6 кургана 9 череп и кости ног сохранили первоначальное положение, тогда как кости таза и грудной клетки отсутствовали, а руки были смещены. Остались черепа и во всех нарушенных захоронениях кургана 22, о чем говорилось выше. Следует отметить, что полностью изъяты черепа у 7 % женщин, 25 % мужчин и 26 % детей. Таким образом, обряд, скорее всего, не был направлен на какую-то возрастную категорию, а имел различные предпосылки для разных комплексов.

В 77 случаях из 99 (78 %) из погребения изымались какие-либо кости. В 28 случаях из этих 77 в могиле оставался череп или его фрагменты, т. е. изымались только кости посткраниального скелета. Эта деталь тоже говорит не в пользу существования культа черепа.

Смещенные кости либо оставались близ своего первоначального места, либо были разбросаны по всему дну могильной ямы (8 случаев). Некоторые даже оказались на разных уровнях заполнения шурфа (15 могил). В 9 случаях кости образовывали скопления.

На момент проникновения в могилу тела имели разную степень сохранности. В 8 случаях зафиксировано расположение сдвинутых костей в сочленении, что означает наличие мягких тканей во время смещения останков. Чаще это длинные кости рук, реже позвонки или ребра, в одном случае – череп и нижняя челюсть.

Таким образом, анализ материалов могильников Преображенка-3 и Журавлево-4 показал не только наличие известных ранее локальных различий в погребальной практике юго-западной и северо-восточной территориальных групп ирменской культуры, но и существование отличий в постпогребальной практике проникновения в могилы. В обоих случаях есть основания предполагать наличие представлений о душе, локализованной в верхней части тела человека (голова, грудная клетка). Для материалов юго-западной группы характерны захоронения полностью или частично скелетированных останков. Скорее всего, в основе лежат особенности развития ирменского населения на территории, где подобные практики известны в предшествующих ей культурах: усть-тартасской, одинов-ской, кротовской ( Молодин , 1985. С. 80, 81; 2012. С. 178; Степаненко , 2012. С. 22). Вероятно, именно эта особенность постмортального обращения с телом покойного лежит в основе значительной разницы в процентном соотношении нарушенных и закрытых комплексов разных территорий: и постпогребальное нарушение, и захоронение скелетированных останков имеют в основе общую идею разрушения тела.

Список литературы Нарушенные погребения ирменской культуры эпохи поздней бронзы Западной Сибири

- Бериков В.Б., Степаненко Д.В., Рыбина Е.В., 2011. Характерные черты погребального обряда ирменской культуры (опыт анализа с использованием логистико-вероятностных методов)//Вестник НГУ. Серия: История, филология. Т. 10. Вып. 3: Археология и этнография. С. 233-238.

- Бобров В.В., 1991. Особенности погребального обряда ирменской культуры в Кузнецкой котловине//Древние погребения Обь-Иртышья: Сб. науч. тр./Под ред. В.И. Матющенко. Омск: ОмГУ С. 60-71.

- Бобров В.В., Мыльникова Л.Н., Мыльников В.П., 2004. К вопросу об ирменской культуре Кузнецкой котловины//Аридная зона юга Западной Сибири в эпоху бронзы: Сб. науч. трудов/Под ред. Ю.Ф. Кирюшина. Барнаул: АлтГУ С. 4-34.

- Бобров В.В., Чикишева Т.А., Михайлов Ю.И., 1993. Могильник эпохи поздней бронзы Журавлево-4. Новосибирск: Наука. 157 с.

- Богатырев П.Г., 1971. Вопросы теории народного искусства. М.: Искусство. 544 с.

- Бондаренко А.В., 2014. Практика постингумационного нарушения могил в культурах ранней и развитой бронзы Западной Сибири: археологические факты и этнографические параллели//Вестник археологии, антропологии и этнографии. № 3 (26). С. 25-33.

- Дьяконова В.П., 1975. Погребальный обряд тувинцев как историко-этнографический источник. Л.: Наука. 164 с.

- Евсюков В.В., 1988. Мифология китайского неолита: По материалам росписей на керамике культуры яншао. Новосибирск: Наука. 128 с.

- Зеленин Д.К., 1995. Избранные труды. Очерки русской мифологии: умершие неестественной смертью и русалки. М.: Индрик. 432 с.

- Кисель В.А., 2009. Поездка за красной солью. Погребальные обряды Тувы. XVIII -начало XXI в. СПб.: Наука. 142 с.

- Матющенко В.И., 2006. Еловский археологический комплекс. Ч. 3: Еловский II могильник. Комплексы ирмени и раннего железного века. Омск: ОмГУ. 120 с.

- Молодин В.И., 1985. Бараба в эпоху бронзы. Новосибирск: Наука. 200 с.

- Молодин В.И., 2012. Памятник Сопка-2 на реке Оми: культурно-хронологический анализ погребальных комплексов одиновской культуры. Т. 3: Культурно-хронологический анализ погребальных комплексов одиновской культуры. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. 220 с.

- Молодин В.И., Чикишева Т.А., 1988. Курганный могильник Преображенка-3 -памятник культур эпохи бронзы Барабинской лесостепи//Палеоантропология и археология Западной и Южной Сибири/Отв. ред. В.П. Алексеев. Новосибирск: Наука. С. 125-206.

- Новикова О.И., 1995. Могильник ирменской культуры Милованово-1//Археология вчера, сегодня, завтра: Межвуз. сб. науч. тр./Отв. ред. В.И. Молодин. Новосибирск: НГПУ. С. 41-51.

- Пелих Г.И., 1972. Происхождение селькупов. Томск: Томский ун-т. 423 с.

- Потемкина Т.М., 2004. Особенности структуры сакрального пространства энеолитических курганов со столбовыми конструкциями (по материалам Северного Причерноморья)//Памятники археологии и древнего искусства Евразии/Отв. ред. А.Н. Гей. М: ИА РАН. С. 214-250.

- Савинов Д.Г., Бобров В.В., 1978. Титовский могильник (к вопросу о памятниках эпохи поздней бронзы на юге Западной Сибири)//Древние культуры Алтая и Западной Сибири/В.И. Молодин. Новосибирск: Наука. С 47-62.

- Савинов Д.Г., Бобров В.В., 1981. Титовский могильник эпохи поздней бронзы на реке Ине//Проблемы западносибирской археологии Эпоха камня и бронзы/Отв. ред. Т.Н. Троицкая. Новосибирск: Наука. С. 122-135.

- Степаненко Д.В., 2012. Погребальный обряд ирменской и позднеирменской культур: опыт многомерного статистического анализа: Автореф. дисс.... канд. ист. наук. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. 25 с.