Нас - 190! Краткая история долгой дороги

Автор: Докторов Борис Зусманович, Григорьева Елена Ивановна

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Современная история российской социологии

Статья в выпуске: 5, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье кратко рассматривается развитие историкосоциологического исследования, базирующегося на биографической информации о советских / российских социологах всех поколений. Фокус анализа направлен на 15-летний процесс формирования массива биографической информации, в частности, освещается вопрос её IT-шного представления, получившего название «Большой портрет». К настоящему времени это - совокупность из 190 интервью и биографических очерков.

Историко-социологическое исследование, поколения советских / российских социологов, выход в web-пространство, а.н. алексеев, в.а. ядов, "большой портрет"

Короткий адрес: https://sciup.org/142224021

IDR: 142224021

Текст научной статьи Нас - 190! Краткая история долгой дороги

Прошло более месяца с момента завершения этой статьи. Количество интервью в «Большом портрете» увеличилось, теперь их — 200. Последним моим собеседником, из законченных интервью, был декан факультета социологии СПб Университета Николай Генрихович Скворцов. Текст интервью опубликован в настоящем выпуске «Телескопа».

Профессор Борис Докторов

Исследование, о котором идет речь в статье, родилось на страницах «Телескопа» в конце 2004 года. И с тех пор журнал — дружеское пространство разного вида материалов, отражающих развитие исследований по истории советской / российской социологии. В нем опубликовано свыше сотни методологических статей, интервью с представителями разных поколений отечественных социологов, воспоминаний, эссе и т.д. В начале сентября этого года количество интервью, проведенных в рамках историко-социологического проекта, достигло 190. По мнению специалистов, это — значительный вклад в изучение истории социологии современной России. Обсуждение полученных результатов найдет отражение в новых публикациях в разных журналах и на различных web-порталах. Но первое сообщение должно быть в «Телескопе».

И теперь искренне поблагодарим редактора журнала Михаила Евгеньевича Илле за его постоянное внимание к этому проекту и за воможность опубликовать настоящую статью в «Телескопе».

Расстояние измеряется временем

Во многих культурах расстояние измеряется временем. От одного стойбища в тундре до другого, скажем, неделя при хорошей погоде и ярких звездах. В песках пустыне, если не будет бурана, от одного оазиса до другого — три недели, может и значительно дольше. В лесах Амазонки, мне недавно рассказывал бывший житель Никарагуа, от одной деревни до другой — несколько дней, если по течению реки, и дольше — если против течения.

Вот и дорогу, о которой пойдет речь лучше всего измерять годами. В одиночестве ее не осилишь. Последние годы по ней шли оба соавтора: «IT-инженер» Елена Григорьева и «Социолог» Борис Докторов, в первые годы он разведывал путь в одиночку. Но всегда ощущалась поддержка друзей...

Памяти А.Н. Алексеева и В.А. Ядова

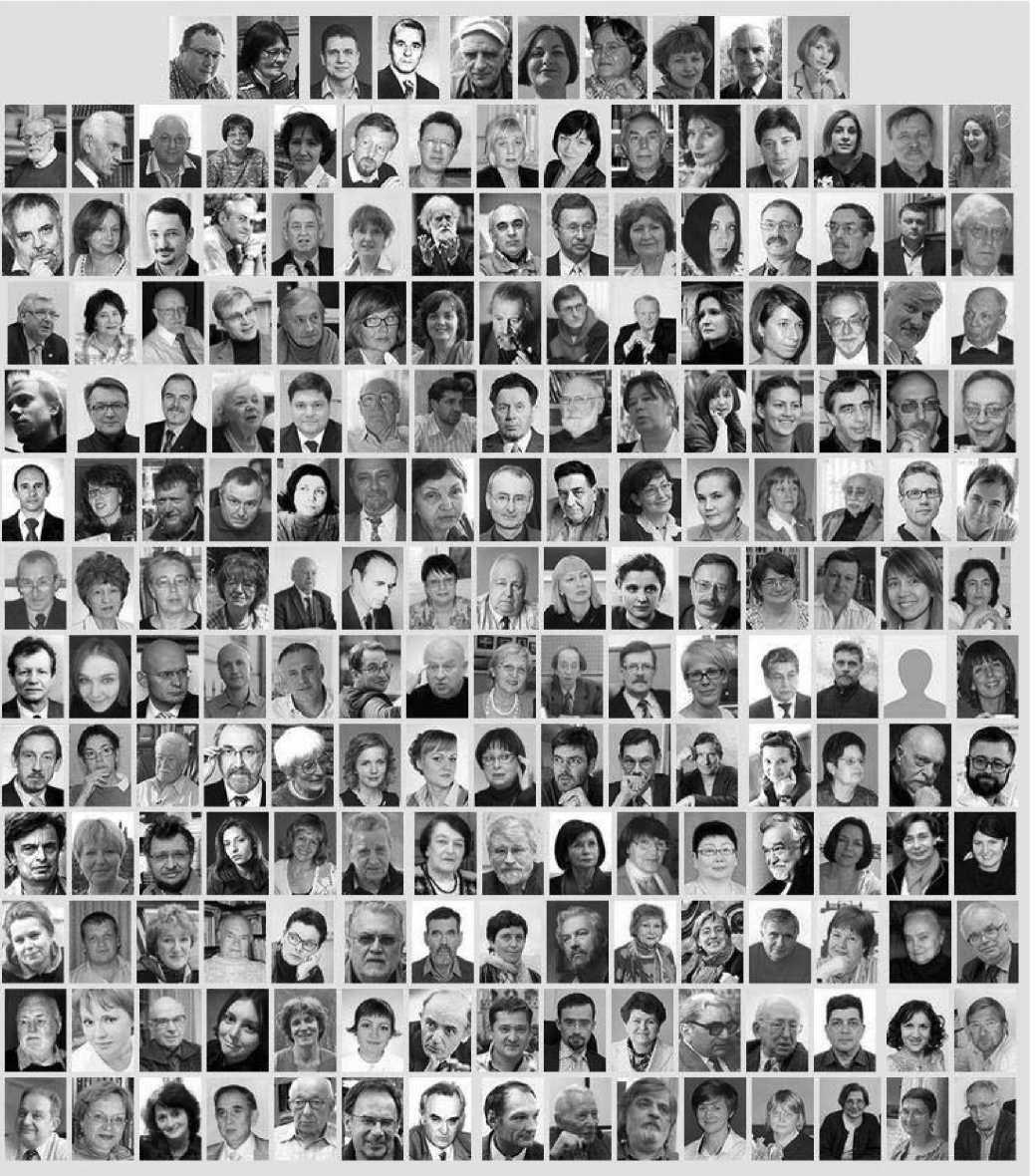

Прежде, чем рассказать о самой дороге, имеет смысл осмотреть (пока) конечную точку пути, т.е. зафиксировать, куда же мы пришли. Перед нами — «Большой портрет», объединяющий 190 «живых» (интерактивных) портретов советских / российских социологов =207. Такое количество лиц, глаз обладает магическими свойствами. В них есть гипнотизм, некая гравитационная сила. Портреты не молчат, особенно, если зритель узнает некоторые лица. По большому счету — это уже наша история, причем — уникальная, звучащая из первых уст.

Говорят, что ничего подобного в рамках исследования истории науки в целом, не именно — социологии, нет. Хотелось бы верить, а основания для этого есть.

Во-первых, такого множества ученых в одной стране не могло быть до середины XIX века, когда наука начала превращаться в важнейший социальный и гуманитарный институт, оказывающий значительное влияние на все сферы общества и культуру и когда стало складываться науковедение.

Во-вторых, социология науки как особая область социологических исследований началась недавно, в 1930е годы. Объектом историко-науковедческого анализа является процесс накопления знания и передачи знаний, деятельность отдельных, выдающихся ученых, работа научных школ, особенности научной коммуникации.

В-третьих, до настоящего времени остается не разработанным весь комплекс проблем формирования и жизни научных поколений, по сути — ведущей силы развития науки, выработки, сохранения и передачи научных традиций. Именно поколенческий подход к изучению истории российской социологии и обусловил столь широкое, массовое интервьюирование отечественных социологов. По историческим меркам, российская социология — молодая наука, таким образом, в поле наблюдений оказались все когорты ученых.

В-четвертых, можно утверждать, что настоящий историко-социологический проект во всех свои составляющих несет в себе следы развития IT-технологий. Отмечу: интервью по электронной почте, формирование компьютерного массива структурированной информации, демонстрация результатов исследований в Интернете в режиме реального времени, а также в сети Facebook.

«Большой портрет» — 190 фотографий советских / российских социологов

Эту галерею портретов можно назвать хором, хором солистов. Можно ожидать, что на определенной стадии анализа собранного материала этот хор даст импульс возникновению трудно предсказуемых синергетических эффектов, т.е. того, что обозначается термином эмерджентность.

Здесь рассказы тех, кто стоял у истоков настоящего этапа российской социологии, их первых учеников и последователей. Одновременно, это и голоса тех, для кого рубеж 1950-х — 1960-х — далекая история.

Но есть здесь и рассказы о тех, кто в разные годы внес свой вклад в развитие социологии; не со всеми удалось поговорить, о них вспоминают родные, друзья, коллеги.

Многие из собеседников — ученые, известные в России и за границей, но есть и те, кто лишь недавно вошел в науку.

География опроса охватывает всю Россию: от Калининграда до Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

И вместе с тем, все эти люди соединены множеством связей различной природы. Есть универсальные, всеобщие лидеры, признанные в качестве таковых всеми поколениями, есть — внутрипоколенные, есть создатели региональных школ.

А теперь — в дорогу.

Самое начало

Все началось, можно сказать, случайно. Но эта случайность — не слепая, она явно была проявлением большого числа закономерно развивавшихся процессов. Просто в некоей временнОй точке траектории этих процессов пересеклись.

В разгар лета 2004 года у Социолога возникло желание, к тому было множество предпосылок, написать биографическую статью о Б.А. Грушине. 16 августа 2004 года она была отправлена в петербургский журнал «Телескоп», в конце августа или в начале сентября (в «Телескопе», 2004, №4) статья увидела свет. Сейчас — начало сентября 2019 года, значит дорога, о которой мы пишем, имеет продолжительность в 15 лет.

Если бы не предложение редактора журнала М.Е. Илле и не поддержка коллег и друзей В.А. Ядова и Б.М. Фирсова, то никакой дороги и не было бы. Но они высказали предложение-пожелание, которое невозможно было не принять: заняться современной историей российской социологии. Долго запрягать не пришлось, на это просто не было времени. Осенью, «по-холодку» началось первое интервью по электронной почте, и первым собеседником согласился стать Б.М. Фирсов. И это тоже — не случайность, так и должно было быть; интервью с ним было опубликовано в «Телескопе» №1 за 2005 год. Процесс пошел... иногда быстро, иногда — медленно, было несколько остановок (привалов), но движение, целью которого было движение, т.е. накопление информации о становлении и развитии отечественной послевоенной социологии не замирало. Одни интервью завершались, другие пополнялись новыми воспоминаниями и оценками, третьи — начинались. Но в целом движение было неспешным, слишком многое и в его маршруте, и в способе перемещения было неясным.

Довольно быстро практика интервьюирования и отношение коллег к самому Проекту сняли один из главных вопросов, возникавших после завершения очередной беседы: «Продолжать дальше или остановиться?». Но актуализировался вопрос рекрутирования респондентов: «С кем начинать новый разговор?». Формальные критерии для выбора респондентов были элементарные: наличие электронной почты, в 2005-2007 гг. это еще не стало обыденностью, и известность человека в профессиональном цехе. Но, очевидно, в поле этих требований можно было найти очень много подходящих кандидатур. Конечно, поначалу предпочтение отдавалось тем, кого Социолог знал по совместной работе, прежде всего, исследователям из Петербурга. Посмотрим сайт журнала «Телескоп» за 2005-2006 годы, помимо Фирсова: Я.И. Гилинский, В.А. Ядов, Л.Е. Ке-сельман, Е.Э. Смирнова, Р.С. Могилевский, А.Г. Здра-вомыслов. В то время Здравомыслов и Ядов жили в Москве, но для Социолога они оставались ленинградцами. Первыми москвичами в 2006-2007 годах были: Д.Л. Константиновский, В.Э. Шляпентох, А.Б. Гофман, Л.Г. Ионин, Т.И. Заславская и Ф.Э. Шереги. При этом, Заславскую, Константиновского и Шляпентоха (уже многие годы жившего в Америке) естественно было рассматривать и как представителей «новосибирской социологической школы». Всех перечисленных исследователей, кроме Гофмана, Социолог на тот момент знал, Гофман был рекомендован Ядовым.

В 2007-2010 годах было сформулировано положение о «втором рождении» российской социологии, построена лестница социологических поколений, окрепла убежденность в том, что центральным актором истории социологии должен быть исследователь, при- шло понимание того, что история должна быть многолюдной и писаться многими [1], важнейшие ключевые положения нашли отражение в серии публикаций, сложились творческие отношения не только с журналом «Телескоп», но и с «Социологическим журналом» и изданием ФОМ «Социальная реальность». Процесс интервьюирования приобрел устойчивый характер. Подавляющая часть интервью размещалась на портале «российско-американского проекта «Международная биографическая инициатива , созданного профессором Университета штата Невада в Лас-Вегасе Дмитрием Шалиным.

Переход в сетевую рельность.Подарок Андрея Алексеева

Постепенно у Социолога возникало желание собрать все интервью вместе и разместить их в веб-сети, но все произошло «как бы само». Вот что писал в конце декабря 2011 года А.Н. Алексеев: «... в апреле 2011 года я затеял собрать доступные мне тексты биографических интервью Бориса Докторова с коллегами социологами, опубликованные в ряде профессиональных журналов и на сайте «Международная биографическая инициатива». Я расположил их по алфавиту в файле на 1000 с лишним страниц, а каких-то текстов в электронном виде у меня не было, и я запросил Бориса.

Ни он ни я не помышляли о книге, а всего лишь попытались упорядочить архив масштабного историкобиографического проекта «Современная история российской социологии», осуществляемого Б.З. Докторовым на протяжении семи лет. Делали это для себя, ну, — для ближайших коллег.

А затем, как это часто бывает, когда Том Сойер начинает красить забор, к этому делу подключились другие люди, возникли новые идеи, оказалось это может быть книга, да еще и электронная, с оригинальным дизайном, классификацией текстов по разным основаниям, фотогалереей, справочным аппаратом» [2].

В дневнике Социолога есть запись от 6 мая 2011 года: «Андрей Алексеев задумал сделать е-книгу «Борис Докторов. Биографические интервью с коллегами-социологами (2005-2011)». Уже многое собрал, просил кое-что дослать».

Предложение А.Н. Алексеева сразу принял и поддержал Ф.Э. Шереги, директор Центра социального прогнозирования и маркетинга, который в то время реконструировал свой портал Он же подключил к работе по созданию названной e-книги опытнейшего IT-инженера Е.И. Григорьеву. Так, свыше восьми лет назад началось сотрудничество соавторов этого текста, сотрудничество — ежедневное.

Все было новым: разрабатывался дизайн книги, обсуждалась структура, создавались некоторые служебные тексты, искался вариант обложки. Редактором-составителем согласился стать А. Алексеев.

И вот, 13 ноября 2011 года на сайте состоялась презентация электронной книги: Докторов Б.З. Биографические интервью с коллегами-социологами / Ред.-сост. А.Н. Алексеев. М.: ЦСПиМ. 2011. В ней было 40 интервью, проведенных в 2005-2011 гг. Книга вышла с посвящением — «...Владимиру Александровичу Ядову, которого многие мои собеседники называют своим Учителем». Это посвящение сохранилось и в последующих изданиях работы.

Интервьюирование продолжалось, но технология размещения электронного издания не была рассчитана на быстрое дополнение собранной коллекции новыми интервью, поэтому вслед за первым изданием были оперативно подготовлены два следующих: в конце того же года вышло 2-е издание, в котором было 44 беседы, в начале июня 2013 года появилось 3-е. На тот момент 1-е издание было просмотрено 1610 раз, второе — 2908 (а через год — свыше 6000 раз). К середине года оно содержало 60 интервью и было просмотрено около 1800 раз.

Вторая половина 2013-го — первая половина 2014 года были периодом накопления новой биографической информации и осознанием «тесноты» уже испытанной, привычной электронной оболочки коллекции интервью.

К десятилетию исследования в журнале «Телескоп» была опубликована обзорная статья, из нее видно состояние архива интервью на середину 2014 года [3]. Расклад был таким:

Первое поколение 8 человек

Второе поколение 12 человек

Третье поколение 21 человек

Четвертое поколение 15 человек

Пятое поколение 3 человека

Шестое поколение 1 человек

Итого: 60 человек

В то время такое количество опрошенных советских / российских социологов оценивалось как очень высокое, но мысли о завершении бесед не было. Напротив, возникла установка на расширение анализа прошлого-настояще-го за счет бесед с представителями пятого (1959 — 1970 гг. рожд.) и шестого (1971 — 1982 гг., рожд.) поколений.

Становилось понятным, что существовавшая система строения электронного массива биографических интервью была принята социологическим сообществом и становилась не просто окаймлением набора текстов, а современной, активной технологией продвижения историко-социологической, биографической информации в наше профессиональное сообщество, особенно в молодежные когорты. Франц Шереги первым понял готовность Елены Григорьевой к решению такой задачи. Вместе с тем, в середине 2014 года уже ощущалась потребность в обновления софтвера электронной книги. Это произошло осенью 2014 года.

«Большой портрет»: октябрь 2014-сентябрь 2019

Начну с цитирования фрагментов текста, которым сопроводил новое издание его редактор-составитель А.Н. Алексеев, с ним всегда обсуждались планы работы и промежуточные результаты. Обозначив хронологию развития проекта, он так подвел итоги сделанного: «Итог — 4-е издание онлайн книги Б.З. Докторова «Биографические интервью с коллегами-социологами» [4] (2014), включающее (на сегодня) 73 биографических интервью, — перед Вами. Разглядывайте его «со всех сторон». Читайте подряд или выборочно. Используйте разнообразие расположений материала. И оцените грандиозность не только замысла, но и воплощения. То, что сделано за эти 10 лет российским социологом, живущим в США, по сбережению и воссозданию истории отечественной (советской и российской) социологии «в лицах», насколько знаю, не имеет ни прецедентов, ни аналогов, ни в других научных дисциплинах, ни в других странах» [5].

Обращаясь к событиям пятилетней давности, хотелось бы подчеркнуть тот факт, что Алексеев справедливо выделил одну из главных тенденций динамики исследования: «Существенной новацией 4-го издания по сравнению с третьим (не говоря уж о более ранних) является поистине полувековая ретроспектива и перспектива с 1950-х гг. до наших дней, с включением практически ВСЕХ поколений ныне работающих социологов. Сравнительно недавно Б. Докторов принял решение освоить terra incognita (такой она предстает для многих «отцов») новых поколений («детей», идущих на смену «отцам» и даже «дедам»). «Здравствуй племя, младое, незнакомое!» — словно говорит он.

Недавно один из моих коллег и почти сверстников сказал мне, в ответ на мое критическое замечание в адрес молодого коллеги: «Они — другие, и нравится нам это или нет, с этим ничего не поделаешь». Да, им не суждено было пройти пути ошибок и прозрений старших, это их и удача, и, может быть, также и изъян. Новые поколения, вероятно, уже сейчас образованнее своих учителей, больше вписаны в контекст мировой науки и т. д. Многих из тех (из пятого и даже шестого поколения), к кому ныне обратился Б. Докторов за интервью, можно назвать интеллектуалами, но вроде они более прагматичны и, возможно, снисходительно смотрят на своих «романтиков»-учи-телей. Ну а учителя «снисходительно» смотрят на самонадеянность, «снобизм», карьерные амбиции некоторых из молодых, и даже порой прощают им недостаток не интеллектуализма, но интеллигентности».

Действительно, как указано выше, к середине 2014 года в массиве опрошенных было три социолога поколения V и один — из когорты VI. В настоящее время в первой группе — 25 человек, во второй — 26. Кроме того, проведены интервью с 15 социологами поколения VII. Это означает, что сейчас треть всех опрошенных — родились не раньше 1959 года, т.е., они — российские исследователи, не имеющие собственного опыта работы в социологии советского периода. Более того, профессиональное становление социологов поколения VII, родившихся в 1983-1994 годах, происходило уже в этом столетии.

Два историко-социологических вывода следует из сказанного. Во-первых, родившимся не раньше 1959 года в настоящее время — 60 и менее лет. Легко понять, что это — большинство нашего профессионального сообщества. Старшие, т.е. социологи поколения V, начинали свою деятельность в кругу коллег, имевших значительный опыт работы в советские годы и, они могли слышать от них, как работалось в те годы. Более молодые когорты крайне поверхностно знакомы с доперестроечной, советской социологией. Таким образом, на наших глазах социология советских лет превращается в трудно постигаемый предмет исторического познания.

Во-вторых, можно утверждать, что изучение биографий социологов V-VII поколений на фоне анализа коммуникационных сетей внутри нашего профессионального цеха — это переход от исследования прошло-го-настоящего к изучению нашего будущего. Ведь многие представители VI-VII покoлений будут играть заметную роль в нашей науке в ближайшие десятилетия.

Пять лет назад А.Н. Алексеевым был отмечен еще один аспект проводимого исследования: «В начале своей работы над этим проектом Б. Докторов нащупывал магистральные, ключевые идеи, которые теперь сознательно проводит в своем историко-биографическом и прософологическом исследовании. К таким идеям относится БИОГРАФИЧНОСТЬ профессионального (в данном случае — социологического) творчества. Подобно тому, как нельзя исследовать творчество писателя или художника вне его биографии, так и уче- ный-гуманитарий (а ведь и не только гуманитарий!) несет в своем творчестве «следы» и «меты» своей биографии». И далее Алексеев приводит слова Б. Докторова: «К сожалению, одной из черт советской социологии была ее ВНЕБИОГРАФИЧНОСТЬ: в силу очевидных (и не совсем очевидных) обстоятельств социологи не имели права, возможности говорить «от себя» и «своим языком». Дурно, т.е. ограниченно понимавшийся тезис об объективности» научного знания, а также цензура и самоцензура, кроме всего прочего, ограничивали жанр социологического повествования. Книги, статьи, тезисы… Порождением застоя стали «коллективные монографии», их называли «братскими могилами», но это было гениальное изобретение времени. Перестройка дала российским социологам не только возможность изучать новые социальные процессы, использовать новые методы, обогатила жанр социологических текстов (например, появились этюды, эссе, письма...). Она внесла в социологическое творчество биографичность. Вот примерно то, о чем я предполагал говорить с (недавно ушедшим от нас. — А. А.) Борисом Дубиным, поскольку он был и философом-социологом, и литератором в самом широком смысле этого слова» [6].

Работа в направление поиска следов биографичности творчества социологов уже дала ряд интересных «выходов». Одно из них — проведение интервью с социологами одной семьи, представляющими разные поколения. Вообще говоря, все началось достаточно давно; так, вскоре после завершения бесед с В.А. Ядовым (2005 г.) и А.Г. Здравомысловым (2005-2006 гг.) были проведены интервью с их детьми — Е.А. Здравомысло-вой (2007-2008) и Н.В. Ядовым (2008-2009 гг.). К настоящему времени в архиве есть полдюжины интервью с представителями двухпоколенных (родители — дети) социологических семей и два случая — трехпоколенных (дедушки-бабушки — родители — внуки) подобных семей. Представляется возможным весьма интересный сопоставительный анализ вхождения в социологию разных когорт внутри семьи. Укажу и беседу с А.Ф. Филипповым, подробно описавшим жизнь своего отца Ф.Р. Филиппова (2014 г.).

Ценнейший материал для анализа природы и эффекта биографичности творчества социолога содержат, во-первых, публикации А.Н. Алексеева и, во-вторых, его уникальный архив, который собирался им фактически в течение всей его жизни. Говоря о публикациях, прежде всего, имеются в виду его многотомные «Драматическая социология и социологическая ауторефлексия» и «Профессия — социолог». В августе 2017 года, в поздравлении Алексеева с 83-летием говорилось: «Дорогой Андрей, тебе удалось сделать, нет, не так... тебе удается делать удивительное. Своими работами последних десятилетий ты — несоизмеримо больше других отечественных социологов — показываешь, доказываешь, отстаиваешь личностный характер социального познания. «Драматическая социология...» — это глубокий анализ отношения к труду рабочих в период, когда лишь очень немногие открыто требовали перемен. И верили в них. «Профессия — социолог» (сделанная вместе с твоим другом и единомышленником, украинским социологом Романом Ленчовским) — это многомерное рассмотрение ключевых процессов, происходящих в нашем профессиональном сообществе.

Но это не все. Этими и более поздними работами ты отстаиваешь свое право и право социолога на публичный разговор о том, что и как болит в нем как в личности и в гражданине». Но теперь пришло время для ино- го жанра, мемуарно-аналитического и это будет уже в ближайшее время» [7].

В обстоятельной статье, опубликованной в начале этого года, максима А. Н. Алексеева: «Собственная жизнь может быть полем включенного наблюдения» обозначается как «принцип Алексеева» и отмечается, что А.Н. Алексеев своей драматической социологией доказал, что «личное» никогда не остается замкнутым, приватным, в нем отражается все множество связей человека с миром. Таким образом, «принцип Алексеева» рассматривается как методологическое обоснование правомерности анализа собственного жизненного опыта для иллюстрации биографичности творчества социологов [8].

Общие характеристики архива А.Н. Алексеева были обозначены им в сентябре 2015 года и были обнаружены при разборке архива его вдовой Зинаидой Глебовной Вахарловской и его другом, социологом Владимиром Владимировичем Костюшевым [9]. Значительная часть архивных документов уже разобрана, но предстоит еще много сделать в целях первичной обработки и анализа наследия Алексеева. Но сделанное уже позволяет предположить, что в данном случае мы имеем ценнейший материал для истории социологии и науковедения, в частности — для изучения биографичности социологического творчества.

Теперь немного о IT-шной стороне обсуждаемой книги, а значит и об устройстве «Большого портрета». Первое что следует отметить, — неправомерно считать некий набор PDF-текстов электронным изданием только потому, что они распространяются не на бумаге, а через Интернет. Электронное издание должно обладать чертами, возможностями, которые открывает этот формат представления информации. Обратим внимание лишь на некоторые аспекты электронного издания, которые трудно или даже невозможно реализовать в издании печатном.

Первое. Онлайн-книгу можно легко пополнять новыми материалами. Новое интервью находит своё место без необходимости что-либо изменять в уже расположенных на странице Интернета, без перепублика-ции или перевёрстки.

Второе. Электронное издание позволило представить все интервью не только алфавитном порядке, но и в других ракурсах. Интервью можно просматривать исходя из списков респондентов, сгруппированных по профессиональным поколениям, по характеру полученного образования, месту работы, по направленности исследований.

Эти и некоторые другие свойства софтвера электронного издания образуют своего рода поисковую систему, позволяющую уже сейчас — при достаточно внушительной коллекции биографических интервью изучать поколенческую динамику российской социологии и некоторые другие проблемы. Более того, он-

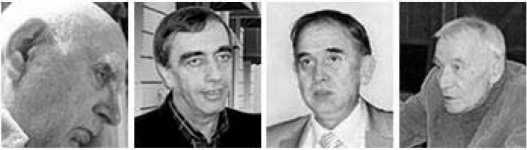

Справа налево:

А.Н. Алексеев, М.Е. Илле, Ф.Э. Шереги, В.А. Ядов лайн-книга — «развивающийся организм», и это развитие заключается не только в наполнении новыми интервью, но и в использовании новых возможностей, возникающих в самом Интернете.

Заключение. От «квадрата» к «квадрату»

Долгая дорога к 190 портретам — это время сотрудничества с давними друзьями, период приобретения новых друзей и прощаний со старыми. Все как в жизни.

1 апреля 2018 года на Facebook было объявлено о том, что «Большой портрет» содержит 180 фотографий советских / российских социологов. Мы не видели в этом рекорда, в исследовательской сфере рекордов не бывает. Но мы благодарили всех, кто соглашался рассказать о себе или / и об ушедших коллегах. Только благодаря всем им наша история может быть многолюдной и написанной многими авторами.

И этот пост был иллюстрирован «полоской» портретов социологов, без каждодневной поддержки которых все это не могло быть сделано: Андрей Алексеев, Михаил Илле, Франц Шереги и Владимир Ядов. Грустно осознавать, что уже нет А.Н. Алексеева и В.А. Ядова, но память о сделанном ими и сейчас помогает нам в работе.

Скорее всего, в 2011-2012 годах, когда появились первые версии галереи портретов опрошенных социологов, петербургский социолог Елена Смирнова, одна из первых с кем было проведено интервью, назвала это собрание фотографий «Большим портретом». Этот термин прижился в нашей повседневной практике и постепенно вошел и в наши публикации.

Понятно, что «Большой портрет» — это меняющаяся во времени матрица с определенным числом столбцов и строк. Если все строки заполнены, то в общем случае получается прямоугольник. А в тех случаях, когда число проведенных интервью является полным квадратом, скажем, 36 или 49, таблица превращается в квадрат. Не мною замечено, что динамика геометрических фигур не только порождает удивительной красоты орнаменты, но и сами фигуры содержат импульсы для размышлений и действий. Вспомним, «Черный квадрат» Казимира Малевича. В нашем случае, действительно, каждый новый квадрат воспринимался нами и как важный промежуточный итог, и как вызов: «А дальше будет?»

Исходно 4-е издание книги: «Биографические интервью с коллегами-социологами» начиналось с 73 интервью, и первый «квадрат» — 9х9=81 интервью — был в конце 2014 года. Следующая «фигура» — 10х10=100 — казалось очень далекой, но манящей. Ее представление на FB, порталах Института социологии РАН и состоялось 12 февраля 2015 года. Тогда же был опубликован пост, в котором Социолог подводил итоги десятилетней работы: «100 интервью — важная веха в развитии рассматриваемого проекта, но — не его окончание. Еще есть около двух десятков начатых интервью, и они будут завершены.

«Когда я задумываюсь об анализе собранной информации, мне кажется, что я стою на берегу информационного океана. Покорить это пространство сходу крайне сложно, невозможно. Сначала придется долго ходить по заливам, осваивать прибрежные зоны и возводить на них маяки. Да и вообще непонятно, на лодке какой формы, какого веса, с каким запасом пропи- тания и питьевой воды следует отправляться в такое плавание. По-видимому, первое, что придется сделать, — это подготовить своего рода гид, путеводитель по собранному материалу… а затем — в неизведанное» [10].

И начались трудовые будни, ежедневная работа, иногда — видимая, когда новое интервью размещалось в «Большом портрете», но чаще — незаметная: проводились интервью, уточнялись разные методологические вопросы, готовились новые публикации.

20 июня 2015 года — 121 интервью, или «квадрат» 11х11.

7 февраля 2017 года — 144 интервью, или «квадрат» 12х12.

2 декабря 2017 года — 169 интервью, или «квадрат» 13х13.

Близок и ближайший «квадрат» — 196 интервью (14х14).

Проведение интервью продолжится, но «квадратов» (225 интервью) более не будет.

Информационный океан бурлит. Наступило время анализа...

Список литературы Нас - 190! Краткая история долгой дороги

- Докторов Б. К семилетию рубрики "Современная история российской социологии" // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2011. № 5. С.2-10. http://www.teleskop-jour-nal.spb.ru/files/dir_2/artide_content1356939805257404file.pdf.

- Алексеев А.Н. От редактора-составителя - ко второму изданию книги http://www.sodoprognoz.ru/index.php?page_id=147.

- Историко-биографическое исследование российской социологии: к десятилетию проекта. Б. Докторов отвечает на вопросы Л. Козловой // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2014. № 4. С. 19-28. http://www.cogita.ru/cogita/a.n.-alek-seev/publikacii-a.n.alekseeva/10-let-2013-unikalnomu-proektu-istoriya-sovremennoi-rossiiskoi-sociologii-v-licah.

- Докторов Б. 3. Биографические интервью с коллегами-со-циологами. 4-е дополненное издание [электронный ресурс] / Ред.-сост. А. Н. Алексеев. Ред. электр. издания Е. И. Григорьева. М.: ЦСПиМ, 2014. http://www.sodoprognoz.ru/publ.html?id=385.

- Алексеев А.Н. От редактора - консультанта. http://www.so-doprognoz.ru/mdex.php?page_id=211.

- Докторов Б. Биографичность как существенная черта соци ологического творчества // http://www.cogita.ru/a.n.-alekseev/b-dok-torov-biografichnost-kak-suschestvennaya-cherta-sociologicheskogo-tvorchestva.

- Докторов Б. Человек в пути! Андрею Николаевичу Алексее ву - 83! Когита.Ру. 22 августа, 2017. http://www.cogita.m/a.n.-alekseev/publikadi-a.n.alekseeva/k-voprosu-o-lichnostnom-haraktere-so-cialnogo-poznaniya.

- Докторов Б. О биографичности социологического творче ства. Поиски методологии и опыт анализа // Телескоп. 2019, №1, с. 3344. http://www.socioprognoz.ru/index.php?page_id=273, http://www.so-cioprognoz.ru/index.php?page_id=274.

- Алексеев А.Н. Мои пожелания и /или распоряжения // http://www.cogita.ru/a.n.-alekseev/andrei-alekseev-1/moi-pozhelaniya-i-ili-rasporyazheniya

- Докторов Б. 100 биографических интервью с коллегами-со-циологами // http://www.cogita.ru/a.n.-alekseev/publikacii-