Население Южной Синдики в эпоху великой греческой колонизации

Автор: Малышев А. А., Новичихин А. М.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век и античность

Статья в выпуске: 267, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье вводятся в научный оборот материалы могильника эпохи раннего железа ОПХ «Анапа», расположенного в окрестностях античного центра Горгиппия, который, как считается, до присоединения к Боспорскому государству назывался Синдская гавань. Хронология инвентаря погребений позволяет считать этот аборигенный некрополь одним из самых ранних в этом регионе, он датирует ранние контакты с греческим населением концом VII - началом VI в. до н. э. Сравнительный анализ комплексов могильника с материалами расположенного в 2 км восточнее некрополя у хутора Рассвет позволил связать их с единой группой местного синдского населения. Прекращение бытования могильника ОПХ «Анапа» могло быть обусловлено оттеснением аборигенного населения на восток в результате греческой торгово-экономической активности в регионе.

Горгиппия, синдика, могильник, греческая колонизация, эпоха раннего железа, гробница, погребальный обряд, хронология

Короткий адрес: https://sciup.org/143179091

IDR: 143179091 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.267.124-138

Текст научной статьи Население Южной Синдики в эпоху великой греческой колонизации

1 Исследование выполнено при поддержке РНФ, проект 22-28-01998 «Население предгорий Северо-Западного Кавказа в период Великой греческой колонизации».

Синдская гавань, Синдика, деревня синдов ( Малышев , 1989. С. 71–73; Нови-чихин , 2014. С. 39–45).

Сведения письменных источников о синдах немногочисленны ( Новичихин , 2017б. С. 61–79): это варварское племя, по сведениям Псевдо-Арриана (65), было известно своим кротким нравом. Археологические материалы позволяют несколько детализировать ситуацию в окрестностях древнего залива (рис. 1). Недавно удалось осуществить развернутую публикацию погребальных комплексов и результатов комплексных исследований инвентаря синдского могильника у хут. Рассвет (Население архаической Синдики…, 2010). Погребальный памятник ближнего варварского окружения расположен в 10 км восточнее черноморского побережья и в целом синхронен Синдской гавани письменных источников.

В предлагаемой статье предпринята попытка сопоставить опубликованные данные с материалами из исследованного неподалеку (западнее на 2 км)2 некрополя эпохи раннего железа (ОПХ «Анапа»). Выборку из 31 погребения с каменными конструкциями образуют девять комплексов из раскопок 1981 г. ( Алексеева , 1981. С. 123–136) и 22 комплекса 1992–1993 гг. ( Зуйков , 1992; 1993)3. Исследованные участки могильника были расположены на расстоянии в 80 м друг от друга по широтной оси, судя по всему, на склонах небольшого водотока, который впадает в речку Анапка.

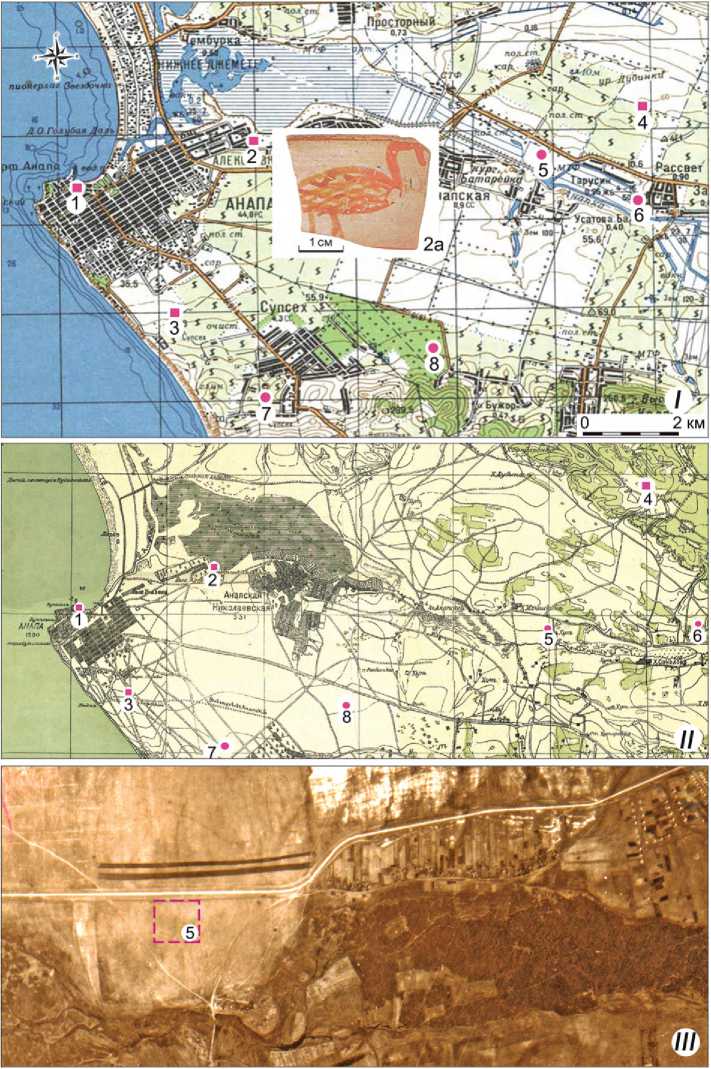

Две третьих захоронений совершены на уровне древней дневной поверхности под каменными закладами овальной или округлой формы, окруженными по периметру обкладкой из двойного или одинарного ряда крупных камней (рис. 2: I, II ), что типично для «каменных могильников» эпохи раннего железа этого региона в целом. В частности, на могильнике у хут. Рассвет такие погребения относятся к числу наиболее ранних и датируются первой половиной VI в. до н. э. ( Новичихин , 2010а. С. 192). Известны такие захоронения на некрополях Красная Скала и Воскресенский близ Анапы ( Алексеева , 1997. Табл. 20: V ), в кургане 3 у ст. Раевской ( Дмитриев , 1987. Л. 9–15), на Владимировском могильнике близ Новороссийска ( Шишлов, Федоренко , 2006. С. 69) и на могильнике Шесхарис ( Дмитриев , 1976. С. 20).

Предполагается, что обкладки из крупных камней по периметру закладов впоследствии трансформировались в кольцевые каменные оградки-кромлехи погребений в грунтовых ямах и каменных ящиках ( Новичихин , 2006. С. 16). Дальнейшим развитием этой традиции могли стать обкладки могил в виде башенок, открытые на могильниках VI–IV вв. до н. э. в районе Новороссийска ( Дмитриев, Малышев , 1999. С. 24–26, Рис. 8, 24; 2009. С. 56. Рис. 4).

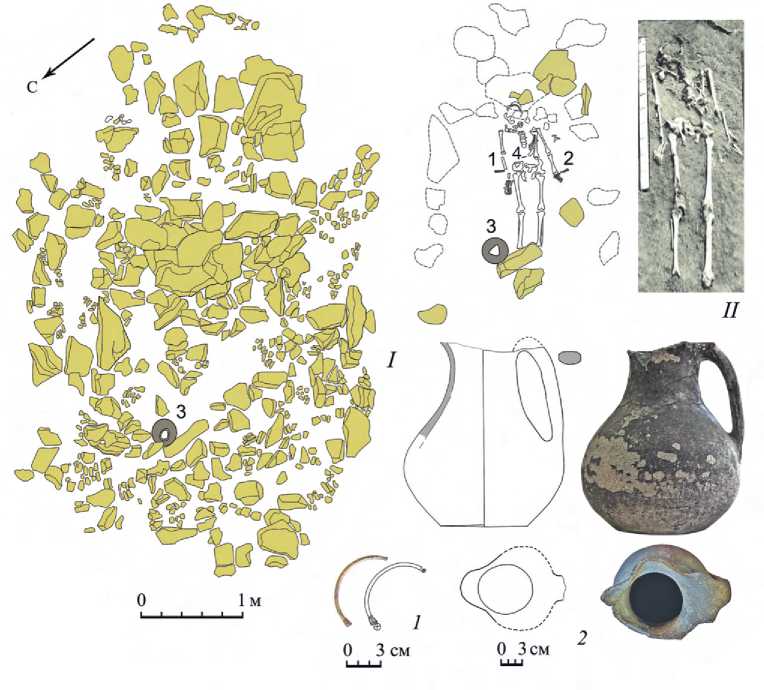

Пять захоронений (16 %) совершено в каменных ящиках с перекрытием из плоских плит и округлой обкладкой из плоских камней на уровне перекрытия (рис. 3: 1, 2 ). Каменные ящики – один из наиболее распространенных видов

погребальных конструкций «каменных некрополей» ( Новичихин , 2006. С. 18–20). В районе Новороссийска, судя по материалам могильника Большие Хутора, захоронения в каменных ящиках совершались еще в VIII–VII вв. до н. э. ( Дмитриев , 1976. С. 20; Новичихин , 2006. С. 18). На расположенном поблизости могильнике у хут. Рассвет захоронения в каменных ящиках, окруженных кромлехами, появляются во второй половине VI в. до н. э. и составляют более половины комплексов ( Новичихин , 2010а. С. 193–195). Захоронения VI–V вв. до н. э. в каменных ящиках открыты на могильниках Красный Курган, Красная Скала, Воскресенский, Алексеевский, Владимировский ( Алексеева , 1997, Табл. 20: II ; Но-вичихин , 2006, С. 18–20; Шишлов, Федоренко , 2006. С. 63).

Останки погребенных удовлетворительно сохранились в 26 захоронениях. Погребенные были уложены вытянуто на спине и ориентированы головой в восточный сектор с небольшими (сезонными?) отклонениями. 24 погребения были одиночными, шесть – парными. Судя по размерам костяков, два одиночных погребения представляли собой захоронения детей в каменных ящиках.

Три погребения под каменными закладами сопровождались костями жертвенных животных: вероятно, сложенной шкурой лошади (фрагменты черепа и копыт: погр. 10), кости, по предположению автора раскопок, барана находились в ногах погребенных (погр. 27 и 30). Сходные жертвенные комплексы отмечены при раскопках могильника у хут. Рассвет: череп лошади с металлическим деталями узды (погр. 6), лопатка крупного животного, возможно барана, у плеча погребенного (погр. 100) ( Новичихин , 2010а. С. 198, 199).

Погребальный инвентарь представлен комплексом керамической посуды, предметами наступательного вооружения, орудиями труда и украшениями. Достаточно разнообразен ассортимент лепной керамики. Закрытые формы сосудов представлены тремя разновидностями: крупными (корчагами), горшками и кувшинами.

Обширный круг аналогий выявлен для крупной корчаги с асимметрично-би-коническим туловом, приземистым снизу и вытянутым кверху, отогнутым валикообразным венчиком и двумя вертикальными петлевидными ручками (погр. 9): раннемеотские памятники правобережья Средней Кубани (вариант III-C (первая половина – середина VI в. до н. э.): Лимберис, Марченко , 2012. С. 26–27. Рис. 12) и Центральное Предкавказье (западный вариант кобанской культуры (VII–V вв. до н. э.): Козенкова , 1998. С. 94. Табл. XXXII: 10, 11 ).

Довольно многочисленные (4 экз.) крупные горшки-корчаги с биконическим или округло-биконическим туловом, выраженным горлом средней высоты и сильно отогнутым наружу венчиком обнаружены в погребениях под каменными закладами и в культурном слое некрополя. В расположенном поблизости могильнике

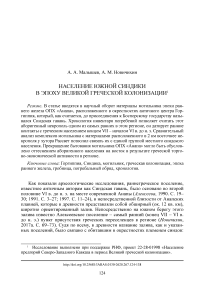

Рис. 1 (с. 126). Археологические памятники в окрестностях Синдской гавани

I – выкопировка из карты 1:100000; II – выкопировка из полуверстовой карты 1926 г.; III – аэросъемка 14.03.1944

Поселения: 1 – Синдская гавань; 2 – Алексеевское; 2а – фрагмент расписного сосуда с изображением птицы (вторая половина VII в. до н. э.); 3 – Ленина; 4 – Урочище Самойленко. Могильники: 5 – ОПХ «Анапа»; 6 – у хут. Рассвет; 7 – Су-Псех; 8 – Бужор

Рис. 2. Захоронение под каменным перекрытием (погр. 2)

I – развал перекрытия (план); II – план захоронения

1 – браслет бронзовый; 2 – браслет железный; 3 – лепной кувшин с ойнохоевидным горлом у хут. Рассвет подобные корчаги (2 экз.) происходят из наиболее ранних (первой половины VI в. до н. э.), отнесенных к захоронениям под каменными закладами (Новичихин, 2010а. С. 179. Рис. 203: 1; С. 186. Рис. 209: 2; С. 220. Рис. 224), а наиболее многочисленные аналогии имеются в раннемеотских (VI–V вв. до н. э.) погребениях правобережья Средней Кубани (Лимберис, Марченко, 2012. С. 24–26. Табл. 11, 12).

Горшки – одна из самых многочисленных (9 экз.) форм всего комплекса лепной керамики – обнаружены в восьми захоронениях. Преобладают горшки с бочонковидным, округлым или округло-биконическим туловом и слегка отогнутым наружу верхним краем. Ареал аналогий включает не только могильники предгорий – могильники у хут. Рассвет ( Новичихин , 2010б. С. 220. Рис. 224) и Владимирский ( Шишлов и др ., 2007. С. 17. Рис. 6: 8, 10 ), но и Западное Заку-банье ( Новичихин , 2006. С. 35. Рис. 32).

Рис. 3. Захоронение в каменном ящике (погр. 21)

1 – гробница под каменным завалом (план); 2а–в – каменный ящик (фото); 3 – 5 – наконечники копий; 6 – нож; 7 – бусы; 8 – пряслице керамическое; 9 – шило; 10 – миска; 10 – ковш с вертикальной ручкой

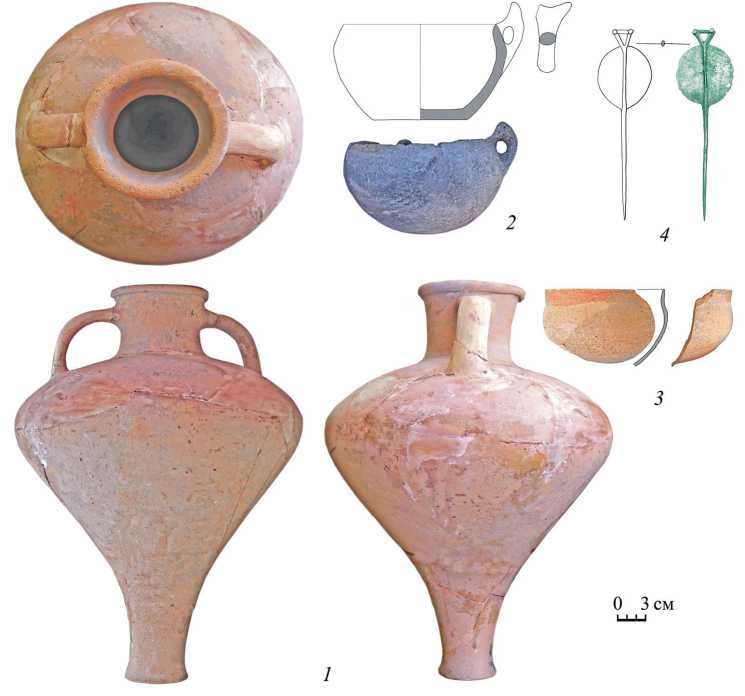

Редкие формы лепной посуды – два примитивных кувшина (погр. 2 и 4) – происходят из захоронений под каменными закладами. Оба имеют округлое тулово и массивную, округлую в сечении ручку (рис. 2: 2 ). Край горла одного из кувшинов оформлен в виде ойнохоевидного слива, что позволяет предположить появление этой формы в местном керамическом комплексе под влиянием античных традиций. Горшки с ойнохоевидным оформлением горла, но без ручки известны в материалах погребений могильника у хут. Рассвет ( Новичихин , 2010б. С. 220. Рис. 222: 6, 15 ).

Открытые формы представлены двумя разновидностями: миски и ковши. Плоскодонные, усеченно-конической формы миски с округленными стенками и мягко загнутым внутрь краем (рис. 3: 10 ) встречены в семи комплексах. Начиная с протомеотского времени эта форма является одной из самых распространенных на Западном Кавказе в целом (Кубанский могильник: Вальчак и др ., 2016. Рис. 30: 1 ; 68: 2 ; 82: 1 ; 112: 2 ; Лимберис, Марченко , 2012. Рис. 23; могильник у хут. Рассвет: Новичихин , 2006. С. 37. Рис. 35; 2010б. С. 212. Рис. 217).

Интереснейшую группу лепной керамики составляют ковши, представленные двумя разновидностями: с петлевидными рогатыми и плоскими ручками.

Ковши с туловом в форме сегмента шара, мягко загнутым внутрь краем и небольшой вертикальной ручкой, украшенной вверху парными выступами-рогами: в четырех захоронениях под закладами (погр. 10, 13, 15, 30) и в одном каменном ящике (погр. 21). У ковшей из погребений под закладами верх ручки крепился к краю венчика (рис. 4: 2 ), у ковша из каменного ящика – под ним (рис. 3: 11 ). Ручки отличаются высотой выступов рожек – у одних экземпляров они едва намечены, у других – высокие и слегка разведены в стороны. В районе Анапы ковш с ручкой, снабженной невысокими выступами, встречен в могильнике у хут. Рассвет, в погребении под каменным закладом, в комплексе с бико-нической корчагой ( Новичихин , 2010б. С. 218. Рис. 209: 1 ; 217: 157 ). Три ковша с рогатыми ручками происходят из погребения Владимировского могильника близ Новороссийска ( Шишлов и др ., 2007. С. 17. Рис. 6: 2, 3 ). Отметим находки фрагментов аналогичных рогатых ручек ковшей в ранних слоях поселения Урочище Самойленко, расположенного в 7 км к северо-востоку от исследуемого некрополя ( Иванов, Сударев , 2018. С. 130. Рис. 1: 1 ).

Ковши с пластинчатыми ручками представлены двумя находками: целым экземпляром (круглодонным, с туловом в форме сегмента шара, ручка в виде горизонтального сегментовидного выступа с отверстием) из погребения 14 и фрагментом края с ручкой в виде трапециевидного выступа с тремя отверстиями из погребения 26. В районе Анапы подобные сосуды встречены впервые, их возможные прототипы известны в протомеотских древностях ( Сазонов , 1995. Табл. 1: 48, 73 ).

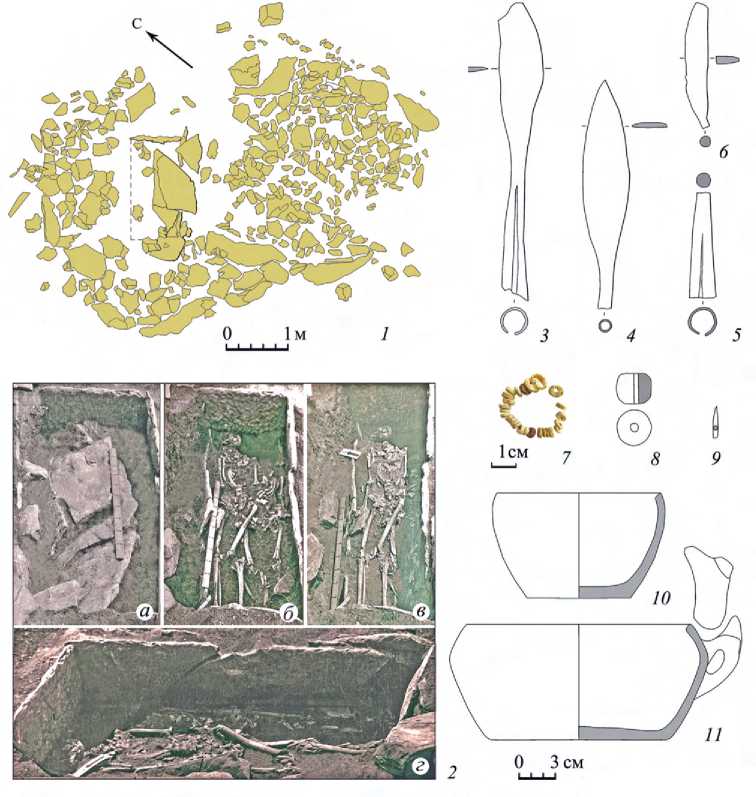

Кружальная керамика, представленная двумя импортными античными сосудами – тарной амфорой (погр. 7, рис. 4: 1 ) и крупным фрагментом ионийского килика (погр. 20, рис. 4: 3 ), – позволяет уточнить абсолютную хронологию комплексов могильника в целом. Датировка амфоры «круга Клазомен» ( Монахов , 2003. С. 50–55) или Теоса ( Sezgin , 2017. Р. 1539) концом VII – первой половиной VI в. до н. э. не вызывает сомнения. Некрополь ОПХ «Анапа» дает наиболее ранний пример помещения в погребение античных тарных амфор. Продолжение этой традиции отмечено в могильнике у хут. Рассвет ( Новичихин , 2010б. С. 218).

Ионийские чаши с туловом в виде сегмента шара и вертикальным краем, внутренняя поверхность которого и венчик снаружи покрыты сургучно-красным лаком, известны в материалах Березанского ( Чистов и др ., 2012. Табл. 38: 1 ; Rosamentir , 2006. Fig. 16) и Таганрогского ( Копылов , 2011. Рис. 5; Копылов, Литвиченко , 2006. С. 15. Рис. 3) поселений первой половины VI в. до н. э.

Не менее важен для понимания особенностей быта населения южной Синдики в архаическое время довольно многочисленный и разнообразный по ассор-

Рис. 4. Хроноиндикаторы погребальных комплексов могильника ОПХ «Анапа»

1 – амфора (погр. 7); 2 – ковш с вертикальной ручкой (погр. 30); 3 – венчик ионийской чаши (погр. 20); 4 – булавка типа Сукко (погр. 30)

тименту комплекс наступательного вооружения могильника «ОПХ Анапа», что не вполне согласуется с отмеченным Псевдо-Аррианом миролюбивым нравом синдов. В 20 % захоронений обнаружены типичные для этого региона в эпоху раннего железа ( Новичихин , 2006. С. 53–54) втульчатые с пером лавролистных или ланцетовидных очертаний наконечники копий (13 экз.).

Причем дважды в комплексах обнаружено три (погр. 15, 21, рис. 3: 3–5 ) или два (погр. 20, 27) копья, в остальных случаях (погр. 4, 12 и 19) – по одному. За исключением комплекса с топором (погр. 15), это единственный предмет вооружения в погребении.

Все топоры происходят из погребений с каменными закладами (погр. 10, 15, 26), во всех трех случаях они лежали справа от погребенного, обушком в сторону тела. Топоры имеют вытянутые треугольные бойки, овальную проушину для рукояти в средней части, но отличаются формой обушка. В комплексах могильника у хут. Рассвет они неизвестны, ближайшие аналогии представлены в инвентаре погребений Владимировского могильника в Цемесской долине (Шишлов и др., 2007. С. 12. Рис. 2: 9, 10, 11).

Единственный образец клинкового оружия – короткий (23,5 см) кинжал-акинак (погр. 9) с серповидным (в виде стержня с отогнутыми кверху концами) навершием, бабочковидным перекрестием, ручка плоская с ребрами по краям (тип 2, отдел I: Мелюкова , 1964. С. 49–51). По морфологическим признакам (сохранение элементов клинкового оружия предшествующего периода, угловатые бабочковидные перекрестия «келермесского типа») и обстоятельствам находки в погребениях такие мечи и кинжалы отнесены к числу наиболее ранних – второй половины VII – первой половины VI в. до н. э. ( Новичихин , 2006. С. 47–48).

В захоронениях представлено и вооружение дистанционного боя: железные длинновтульчатые двухлопастные с лавролистной головкой (погр. 94, 26), бронзовые трехлопастные с короткой втулкой (погр. 14), а также костяные четырехгранные (погр. 265) наконечники стрел. Расширяет круг захоронений с оружием находка в практически безынвентарном погребении 24 трех костяных застежек-столбиков, обычно интерпретируемых как детали горитов или колчанов ( Черненко , 1981. С. 33–36. Рис. 21). Примечательно, что на некрополях раннего железного века в окрестностях Синдской гавани (Горгиппии) находки наконечников стрел – явление редкое. Так, в погребениях могильника у хут. Рассвет они неизвестны. Все три описанные разновидности наконечников представлены в материалах Владимировского могильника ( Шишлов и др ., 2007. С. 4–11. Рис. 1).

Помимо античной керамики о связях с античным миром свидетельствуют предметы комплекса украшений. В частности, в каждом пятом комплексе обнаружены бусы и бисер (погр. 4, 7, 9, 14, 21, 22, 29, 30, рис. 3: 7 ), в том числе и четыре фаянсовых пронизи в виде скарабея (погр. 9).

Не менее популярны у населения Синдики были браслеты, которые представлены двумя разновидностями: из округлого или овального стержня, украшенные с внешней стороны зонами поперечных насечек, и с коническими утолщениями на концах, на торцах которых выгравированы крестики (рис. 2: 1 ). Украшения обнаружены в шести погребениях: один (погр. 4, 5, 7), два (погр. 2 и 9) и даже пять (погр. 1) браслетов. Обе разновидности браслетов представлены в материалах Владимировского могильника ( Шишлов и др. , 2007. С. 14–15. Рис. 5: 1, 3, 8 ), браслеты с коническими утолщениями на концах встречены на некрополе у хут. Рассвет в погребениях, датируемых VI в. до н. э. ( Новичихин , 2010б. С. 232).

Важным хроноиндикатором для могильника в целом является булавка типа Сукко с плоским круглым щитком с продольным ребром, являющимся продолжением иглы, и навершием в виде V-образных антенных выступов, завершающихся шишечками, соединенными перемычкой (погр. 30, рис. 4: 4 ) (вариант 1: Новичихин , 2006. С. 63. Табл. 95; Эрлих , 2007. С. 160–161). Находка в комплексе с ковшом со слабо выраженными выступами-рогами (погр. 30) позволяет расширить традиционный период бытования этих булавок (VIII – первая половина VII в. до н. э.: Эрлих , 2007. С. 161) вплоть до конца VII – начала VI в. до н. э.

Таким образом, могильник ОПХ «Анапа» входит в группу некрополей раннего железного века с каменными конструкциями в окрестностях Анапы (хут. Рассвет, Красный Курган, Красная Скала, Воскресенский, Алексеевский), являясь одним из самых ранних. Наиболее выразительный в хронологическом отношении инвентарь (античная керамика, а также характерной формы корчаги, ковши, топоры, кинжал-акинак, костяные столбики-застежки, бронзовая булавка типа Сукко), происходит из погребений под каменными закладами (рис. 4), что дает основания датировать эту группу захоронений, возможно, концом VII – первой половиной VI в. до н. э.

Менее выразителен хронологически оказался инвентарь из каменных ящиков. Судя по материалам расположенного поблизости могильника у хут. Рассвет, захоронения в каменных ящиках получают распространение в регионе во второй половине VI в. до н. э. Материалы могильника «ОПХ Анапа» не противоречат этому, причем находка ковша с рогатой ручкой в каменной гробнице (погр. 21) может указывать на то, что традиция погребений в каменных ящиках возникает на некрополе в период, близкий середине VI в. до н. э.

Сопоставление особенностей погребального обряда и погребального инвентаря двух расположенных на правом пологом берегу реки Анапка могильников позволяет говорить о наличии между ними определенной хронологической взаимосвязи: в период завершения бытования могильника ОПХ «Анапа» (вторая половина VI в. до н. э.) начинает функционировать могильник у хут. Рассвет. Об этом свидетельствует смена в регионе такого значимого элемента погребальной обрядности, как форма погребальной конструкции. Если в могильнике ОПХ «Анапа» преобладают погребения под каменными закладами (82 %), то на некрополе у хут. Рассвет их доля совсем незначительна (4 % от общего числа) и они маркируют начальный период его возникновения. На этом могильнике, просуществовавшем более полутора столетий, преобладают погребальные конструкции, характерные для второй половины VI – начала IV в. до н. э., – каменные ящики и ямы с кольцевыми обкладками.

В погребальном инвентаре могильников имеются как черты сходства, так и различия. Последние могут объясняться не столько отличиями в материальной культуре оставившего могильники населения, сколько определенной разницей в хронологии памятников. Отличия проявляются, прежде всего, в такой социально значимой категории погребального инвентаря, как оружие.

Такие категории инвентаря, как столовая посуда, тарные амфоры, украшения, орудия труда, в комплексах обоих могильников близки, хотя и в них прослеживаются хронологические различия. Так, в некрополе у хут. Рассвет в погребениях второй половины VI – начала IV в. до н. э. широко представлена кружальная посуда античного происхождения, по вполне понятным причинам отсутствующая как в погребениях ранней группы (первой половины VI в. до н. э.) указанного могильника, так и в погребениях некрополя ОПХ «Анапа». Обращает на себя внимание почти полное отсутствие лепных ковшей в некрополе у хут. Рассвет (всего одна находка из погребения ранней группы), в то время как на некрополе ОПХ «Анапа» они широко представлены. Очевидно, что с расширением сферы греко-варварских контактов ковши в материальной культуре синдов были вытеснены античными сосудами для питья вина – ионийскими чашечками с петельчатой ручкой и рюмкообразными чернолаковыми киликами.

Поскольку некрополи расположены в непосредственной близости (2 км) один от другого и, вероятно, оставлены тесно связанными между собой группами населения, имеются основания предполагать, что с возникновением могильника у хут. Рассвет к нему перешли функции основного кладбища этого населения, что привело к росту данного некрополя. Как один из вариантов прекращения бытования могильника ОПХ «Анапа» – его местоположение в непосредственной близости от сухопутной трассы из Синдской гавани (Горгиппии), которая вела на север к центрам азиатского Боспора и в Прикубанье, потребность в которой заметно возросла с основанием античного центра и привела к вытеснению аборигенного населения на восток.

Археологические остатки поселения (поселений), связанного с указанными некрополями, пока не открыты. Известное на сегодняшний день в регионе поселение Урочище Самойленко, среди материалов которого имеются фрагменты ковшей, сходных со встреченными в погребениях могильника ОПХ «Анапа», удалено от рассматриваемых могильников на 5–7 км к северу. Такое расстояние представляется слишком большим для того, чтобы связать поселение с указанными некрополями. Вероятнее всего, поиск варварского синдского поселения или поселений, жители которых погребали своих сородичей на могильниках ОПХ «Анапа» и у хут. Рассвет, следует вести в непосредственной близости от побережья древнего залива, обеспечивавшего их не только необходимыми морскими ресурсами, но и дававшего возможность прямых контактов с греками-колонистами, осваивавшими регион в конце VII – V в. до н. э.

Список литературы Население Южной Синдики в эпоху великой греческой колонизации

- Алексеева Е. М. Анапская экспедиция Института археологии АН СССР. Отчет о работе в 1981 г. // Научный архив ИА РАН. № Р-1. № 9484.

- Алексеева Е. М., 1990. Раннее поселение на месте Анапы (VI–V вв. до н. э.) // КСИА. Вып. 197. С. 19–30.

- Алексеева Е. М., 1991. Греческая колонизация Северо-Западного Кавказа. М.: Наука. 144 с.

- Алексеева Е. М., 1997. Античный город Горгиппия. М.: Эдиториал УРСС. 560 с.

- Вальчак С. Б., Пьянков А. В., Хачатурова Е. А., Эрлих В. Р., 2016. Кубанский могильник. Материалы раскопок Н. В. Анфимова 1965 года. М.: Краснодарский гос. ист.-культур. музей-заповедник. 208 с.

- Дмитриев А. В. Отчет об археологических раскопках в зоне сооружения оросительных систем с/х «Раевский» и о разведках на территории Натухаевского и Раевского сельсоветов и Новороссийского мехлесхоза в 1987 г. // Научный архив ИА РАН. № 12836.

- Дмитриев А. В., 1976. Новые материалы VIII–V вв. до н. э. из района Новороссийска // Археология Северного Кавказа. VI Крупновские чтения: тез. докл. М. С. 19–20.

- Дмитриев А. В., Малышев А. А., 1999. Могильник VI–II вв. до н. э. в устье Лобановой щели // Историко-археологический альманах. Вып. 5. Армавир; М.: Армавирский краевед. музей. С. 17–52.

- Дмитриев А. В., Малышев А. А., 2009. Население предгорий Северо-Западного Кавказа в VIII–IV вв. до н. э. // ABRAU ANTIQUA. Результаты комплексных исследований древностей полуострова Абрау / Отв. ред. А. А. Малышев. М.: Гриф и К. С. 53–73.

- Зуйков Ю. В. Отчет о раскопках некрополя на территории опытного хозяйства «Анапа» в 1992 г. // Научный архив ИА РАН. № Р-1. 17261.

- Зуйков Ю. В. Отчет о раскопках некрополя на территории опытного хозяйства «Анапа» в 1993 г. // Научный архив ИА РАН. № 18518.

- Зуйков Ю. В., 1994. Раскопки некрополя на территории опытного хозяйства «Анапа» // Боспорский сборник. № 4. М.: Архэ. С. 164–168.

- Иванов А. В., Сударев Н. И., 2018. «Урочище Самойленко» – поселение в Синдике (предварительное сообщение // XIX Боспорские чтения. Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Традиции и инновации: материалы междунар. науч. конф. / Ред. В. Н. Зинько. Симферополь; Керчь: Литвиненко Е. А. С. 179–184.

- Козенкова В. И., 1998. Материальная основа быта кобанских племен. Западный вариант. М.: ИА РАН. 200 с. (САИ; вып. В2-5.)

- Копылов В. П., 2011. Таганрогское поселение – гавань Кремны? (письменные источники и археологические реалии) // Античный мир и археология. Вып. 15 / Ред. С. Ю. Монахов. Саратов: Научная книга. С. 223–239.

- Копылов В. П., Литвиченко Л. В., 2006. Расписные килики из Таганрогского поселения // Международные отношения в бассейне Черного моря в скифо-античное время: сб. ст. по материалам IX Междунар. конф. / Ред. В. П. Копылов. Ростов-на-Дону: Ростовский гос. пед. ун-т. С. 14–18.

- Лимберис Н. Ю., Марченко И. И., 2012. Меотские древности VI–V вв. до н. э. (по материалам грунтовых могильников правобережья Кубани). Краснодар: Кубанский гос. ун-т. 316 с.

- Малышев А. А., 1989. К вопросу о ранних торговых связях синдов с греками (локализация Синдского порта) // Проблемы исследований античных городов: тез. докл. М.: ИА АН СССР. С. 71–73.

- Мелюкова А. И., 1964. Вооружение скифов. М.: Наука. 90 с., 23 табл. (САИ; вып. Д1-4.)

- Монахов С. Ю., 2003. Греческие амфоры в Причерноморье. Типология амфор ведущих центров-экспортеров товаров в керамической таре: каталог-определитель. М.: Киммерида; Саратов: Изд-во Саратовского ун-та. 350 с.

- Население архаической Синдики. По материалам некрополя у хутора Рассвет / Ред. А. А. Малышев. М.: Гриф и К, 2010. 270 с. (Некрополи Черноморья; т. III.)

- Новичихин А. М., 2006. Население Западного Закубанья в первой половине I тысячелетия до н. э. По материалам погребальных памятников / Отв. ред. И. И. Ашкинадзе. Анапа: Сочинский гос. ун-т туризма и курортного дела. 220 с.

- Новичихин А. М., 2010а. Погребальный обряд и планиграфия некрополя у хутора Рассвет // Население архаической Синдики. По материалам некрополя у хутора Рассвет / Ред. А. А. Малышев. М.: Гриф и К. С. 192–203. (Некрополи Черноморья; т. III.)

- Новичихин А. М., 2010б. Погребальный инвентарь некрополя у хутора Рассвет // Население архаической Синдики. По материалам некрополя у хутора Рассвет / Отв. ред. А. А. Малышев. М.: Гриф и К. С. 204–234. (Некрополи Черноморья; т. III.)

- Новичихин А. М., 2014. Синдская топонимия // Синдика, Горгиппия, Анапа: исследования по археологии и истории: сб. науч. тр. к 100-летию со дня рождения А. И. Салова / Ред. А. М. Новичихин и др. Краснодар; Анапа: Платонов. С. 39–45.

- Новичихин А. М., 2017а. Греческая колонизация Синдики // Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья. Вып. 9. С. 67–96.

- Новичихин А. М., 2017б. Письменные источники о синдах и Синдике // Археология и этнология Северного Кавказа. Вып. 7. С. 61–79.

- Сазонов А. А., 1995. Протомеотский культовый комплекс в урочище Лининхабль на реке Пшиш // Археология Адыгеи / Ред. П. А. Дитлер. Майкоп: Меоты. С. 73–83.

- Черненко Е. В., 1981. Скифские лучники. Киев: Наукова думка. 168 с.

- Чистов Д. В., Зуев В. Ю., Ильина Ю. И., Каспаров А. К., Новоселова Н. Ю., 2012. Исследования на острове Березань в 2005–2009 гг. СПб.: Изд-во ГЭ. 298 с. (Материалы Березанской (Нижнебугской) античной археологической экспедиции; т. 2.)

- Шишлов А. В., Федоренко Н. В., 2006. Погребальный обряд племен Северо-Западного побережья Кавказа в конце VII – V вв. до н. э. (по материалам Владимировского могильника) // Аргонавт. Черноморский исторический журнал. № 2. С. 63–73.

- Шишлов А. В., Федоренко Н. В., Колпакова А. В., Кононенко А. П., 2007. Материальная культура Владимировского могильника // Исторические записки. Исследования и материалы. Вып. 5. Новороссийск: Новороссийский ист. музей-заповедник. С. 4–19.

- Эрлих В. Р., 2007. Северо-Западный Кавказа в начале раннего железного века: протомеотская группа памятников. М.: Наука. 430 с.

- Rosamentir R., 2006. The Greeks in Berezan and Naukratis: A Similar Story? // Naukratis: Greek diversity in Egypt: studies on East Greek pottery and exchange in the Eastern Mediterranean. London: British Museum. Р. 159–167.

- Sezgin Y., 2017. Arkaik dönemde teos’ta ticari amphora űretimi: sorunlar ve gözlemler // Anadolu (Anatolia). No. 43. P. 15–39.