Население мышевидных грызунов Северного Сихотэ-Алиня в условиях природно-антропогенного воздействия

Автор: Симонов П.С.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 4, 2016 года.

Бесплатный доступ

Целью нашей работы являлось выявление на примере мышевидных грызунов трансфор-мации животного населения, связанной с воз-действием рубок и пожаров на их природные местообитания в условиях Северного Сихотэ-Алиня (Дальний Восток России). Для достиже-ния поставленной цели были проведены поле-вые работы по учету грызунов с июля по ав-густ в 2009 и 2010 гг. на 5 ключевых участках, расположенных в Ванинском районе Хабаров-ского края. С помощью стандартного метода ловушко-линий установлено, что наиболее многочисленный вид в районе работ - красная полевка (Myodes rutilus (Pallas, 1779)), доля ко-торой среди всех отловленных зверьков со-ставляла 54,3 %. Нарушение коренного рас-тительного покрова приводит к повсемест-ному снижению численности и доли данного вида в населении грызунов. Красно-серая по-левка (M. rufocanus (Sundevall, 1846)) широко распространена в районе исследования. В сла-бонарушенных местообитаниях ее доля в на-селении грызунов невысока. Под воздействием природно-антропогенных факторов, в сильно измененных лиственничных лесах красно-серая полевка становится доминирующим ви-дом, а в измененных пихтово-еловых лесах ее доля в населении высока только среди осоко- во-вейниковых биотопов, образованных на месте коренных темнохвойных лесов. Вос-точноазиатская мышь (Apodemus peninsulae (Thomas, 1907)) - постоянный, но немногочис-ленный член сообщества мелких млекопи-тающих, встречается во всех типах место-обитания, где ее доля среди всех отловленных зверьков составляет 18,3 %. Максимальная численность данного вида достигается в до-линных лесах, играющих роль экологических коридоров, позволяющих проникать виду в не-благоприятные местообитания.

Грызуны, структура населения, динамика численности, антропогенное воздействие, трансформация раститель-ности, северный сихотэ-алинь

Короткий адрес: https://sciup.org/14084665

IDR: 14084665 | УДК: 599.323.4:591.9

Текст научной статьи Население мышевидных грызунов Северного Сихотэ-Алиня в условиях природно-антропогенного воздействия

Введение. Мышевидные грызуны – одна из самых многочисленных групп мелких млекопитающих. Они являются важным компонентом наземных природных экосистем, где играют значительную роль в качестве кормовой базы для хищных животных, переносчиков и резервуаров возбудителей ряда особо опасных природноочаговых заболеваний [1, 2].

На Дальнем Востоке мышевидные грызуны изучены достаточно полно [3–6]. Однако до настоящего времени сохранились территории, для которых сведения об этом объекте остаются отрывочными, неполными. Именно к ним относятся лесные экосистемы Северного Сихотэ-Алиня. В последние десятилетия данный район является ареной интенсивного хозяйственного освоения, что совместно с регулярно повторяющимися лесными пожарами привело к значительным изменениям облика фоновых растительных формаций.

Цель исследования. Показать на примере мышевидных грызунов трансформацию животного населения, связанную с воздействием рубок и пожаров на их природные местообитания.

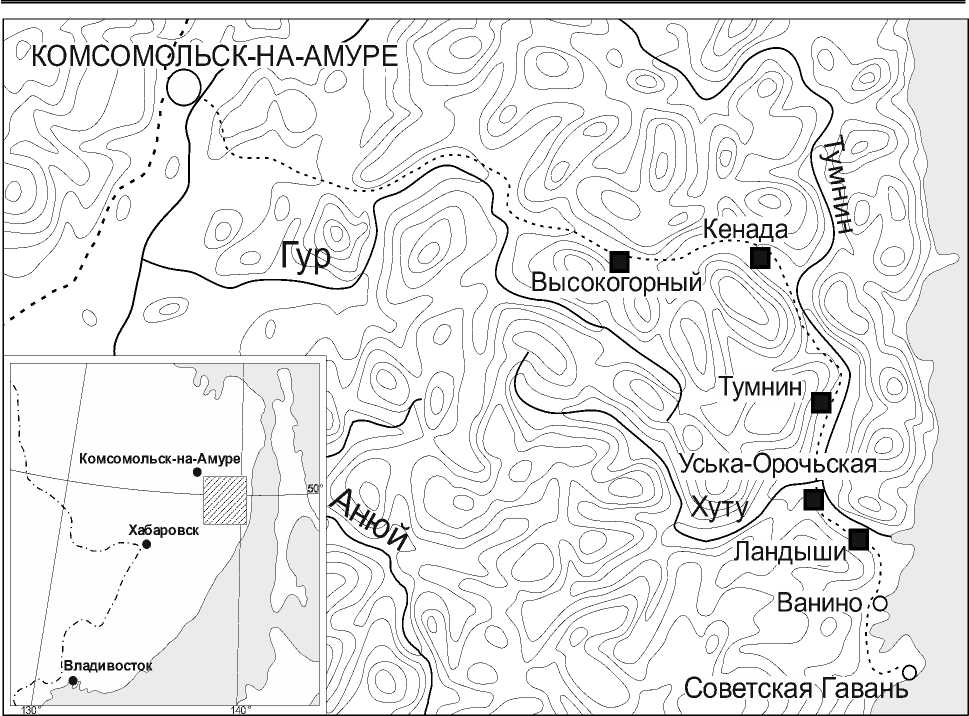

Материал и методы исследования. В соответствии с поставленной целью были проведены полевые работы по учету мышевидных грызунов с июля по август в 2009 и 2010 гг. на 5 ключевых участках, расположенных в Ванинском районе Хабаровского края между поселками Датта и Высокогорный (Северный Сихотэ-Алинь) (рис. 1). На каждом участке ежегодно по стандартной методике выставлялось не менее 25 ловушко-линий, состоящих из 25 плашек Ге-ро каждая [7]. Для характеристики биотопов, в которых проводились учетные работы, делались стандартные геоботанические описания [8].

Степень доминирования видов определялась эмпирическим путем по доле их участия в населении: до 2,0 % – третьестепенный член сообщества; 2,1–10,0 – второстепенный член сообщества; 10,1–30,0 – содоминант; 30,1–50,0 – доминант; 50,1–90,0 – абсолютный доминант; более 90,0% – монодоминант [5].

Рис. 1. Район проведения полевых работ (темными прямоугольниками отмечены ключевые участки)

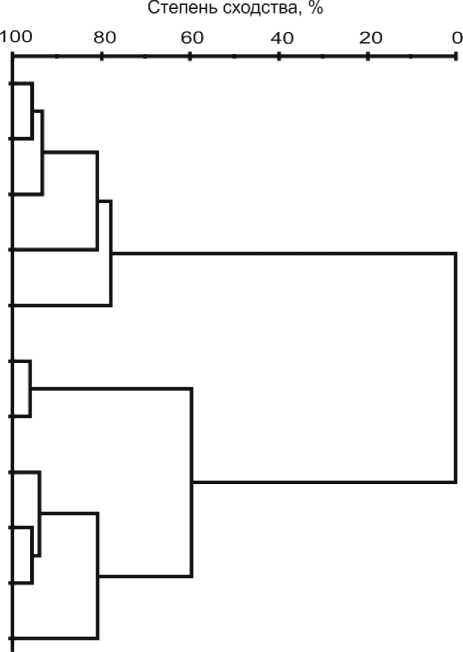

Анализ биотопической приуроченности сообществ грызунов проводился одним из методов кластерного анализа по мерам невзвешенного нормированного евклидова расстояния между объектами с использованием автоматизированного пакета обработки данных в среде программы «Statistica 6.0» [9].

Всего за годы наблюдений отработано 6350 ловушко-ночей (л.-н.) и отловлено 475 грызунов 3 видов: красная полевка ( Myodes rutilus (Pallas, 1779)) – 258; красно-серая полевка ( M. rufocanus (Sundevall, 1846)) – 130 и восточноазиатская мышь ( Apodemus peninsulae (Thomas, 1907)) – 87 особей.

Автор выражает благодарность С.Б. Симонову и Т.Л. Симоновой за помощь, оказанную в сборе полевого материала.

Результаты и их обсуждение. Изначально в растительном покрове района работ преобла- дали лесные сообщества с доминированием в древостое лиственничных и пихтово-еловых пород. Регулярные рубки, а также обширные по площади пожары, прошедшие в 1970–80 гг.., способствовали появлению различных вариантов производных и вторичных сообществ и значительной дефрагментации растительности, приданию ей мозаичного облика.

Кластерный анализ собранного материала (табл.) позволил выделить следующие группы типов местообитаний по сходству населения мышевидных грызунов: лиственничные леса, лиственничные нарушенные леса, пихтовоеловые леса, пихтово-еловые нарушенные леса, лугово-полевые местообитания (рис. 2). Рассмотрим подробно особенности динамики, численности и структуры населения мелких млекопитающих в выделенных группах местообитаний.

Население мышевидных грызунов Северного Сихотэ-Алиня

|

Тип местообитания |

Вид грызунов |

Всего |

||

|

КП |

КСП |

ВАМ |

||

|

Коренные леса |

||||

|

Пихтово-еловые леса |

9,0/78,3 |

1,0/9,2 |

1,4/12,5 |

11,4/100 |

|

Елово-пихтовые леса с лиственницей |

10,0/80,7 |

2,0/16,1 |

0,4/3,2 |

12,4/100 |

|

Лиственничные леса |

12,7/79,2 |

2,7/16,7 |

0,7/4,1 |

16,1/100 |

|

Пихтово-лиственничные долинные леса |

9,4/66,2 |

2,2/15,5 |

2,6/18,3 |

14,2/100 |

|

Вторичные леса |

||||

|

Пихтово-лиственнично-березовые леса |

6,0/70,6 |

1,0/11,8 |

1,5/17,6 |

8,5/100 |

|

Разреженные леса и гари |

||||

|

Лиственничники вейниковые |

3,5/46,7 |

4,0/53,3 |

0 |

7,5/100 |

|

Березово-елово-лиственничные редины |

5,1/90,0 |

0,3/5,0 |

0,3/5,0 |

5,7/100 |

|

Березово-лиственничные редины |

1,6/66,7 |

0 |

0,8/33,3 |

2,4/100 |

|

Лиственнично-березовые редины |

0,8/22,2 |

2,4/66,7 |

0,4/11,1 |

3,6/100 |

|

Травяно-кустарниковые сообщ |

ества |

|||

|

Кустарниково-разнотравно-злаковые сообщества |

0 |

2,7/56,9 |

2,1/43,1 |

4,8/100 |

|

Осоково-вейниково-разнотравные сообщества |

0,4/5,7 |

4,4/68,6 |

1,6/25,7 |

6,4/100 |

Примечание. КП - красная полевка; КСП - красно-серая полевка, ВАМ - восточноазиатская мышь. В числителе - численность грызунов (особей на 100 л.-н.), в знаменателе - доля вида в населении (%).

Тип местообитаний

осоково-вейниково-разнотравный кустарниково-разнотравно-злаковый лиственнично-берёзовый разреженный берёзово-лиственничный разреженный лиственничник вейниковый разреженный берёзово-елово-лиственничный разреженный

пихтово-лиственнично-берёзовый елово-пихтовый с лиственницей пихтовый долинный с лиственницей

пихтово-еловый

лиственничный

Рис. 2. Дендрограмма сходства населения грызунов обследованных типов местообитаний

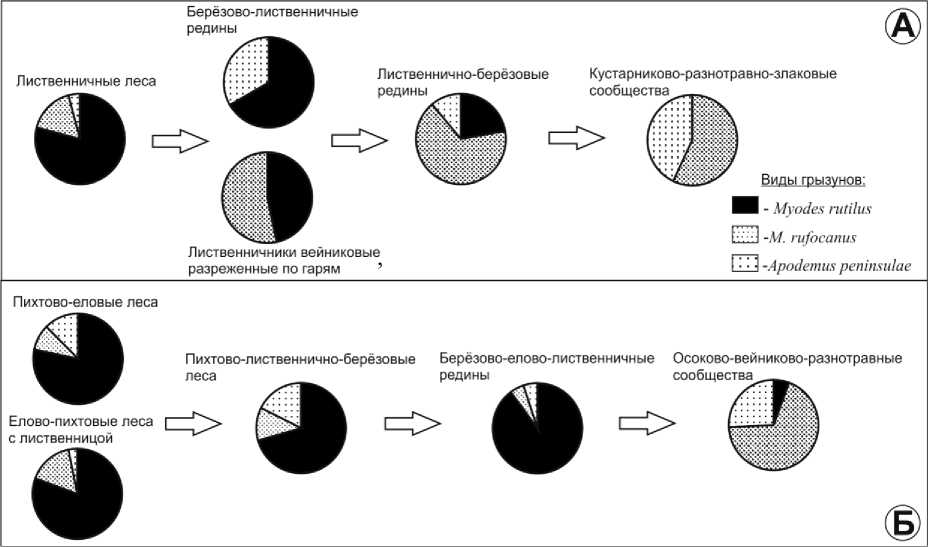

Лиственничные леса. Коренные, слабона-рушенные лиственничники сохранились на незначительной территории. Они занимают как выположенные участки вдоль морского побережья, так и каменистые склоны разных экспозиций на различных высотах над уровнем моря. Древостой состоит из лиственниц, достигающих высоты 15–20 м, с незначительным участием елей и пихты в третьем ярусе. Травяный ярус представлен вейниками и осоками, занимающими 20–30 % территории. Широко распространены зеленые мхи. Состав населения грызунов характеризуется абсолютным доминированием красной полевки (79,2%) при содоминировании красно-серой полевки (16,7% населения) и второстепенном участии восточноазиатской мыши

(4,2% населения). Среди всех обследованных местообитаний здесь наблюдалась максимальная общая численность грызунов – 16,0 особей на 100 л.-н. (см. табл.). Под воздействием природно-антропогенных факторов (рубок и гарей) лиственничники претерпели существенные изменения. В первую очередь произошло снижение сомкнутости древостоя. Для биотопов, пройденных пожарами и расположенных на вы-положенных участках с преобладанием вейника в травяном покрове, свойственно снижение доли красной (до 53,3%) и увеличение участия в населении красно-серой полевки (46,7% населения) (рис. 3, А). Общая численность отловленных грызунов не превышала 7,5 особей на 100 л.-н.

Рис. 3. Смена населения грызунов в природно-антропогенных сукцессиях растительности: А – лиственничные леса; Б – пихтово-еловые леса

Для лиственничников, пройденных рубками, характерно наличие в древостое мелколиственных пород, травяный ярус становится разнотравным. В населении грызунов, так же как и в коренных лиственничниках, по-прежнему абсолютно доминирует красная полевка (66,7%), а в доминанты выходит восточноазиатская мышь (33,3% населения). Но необходимо отметить, что численность грызунов здесь наиболее низкая среди всех обследованных биотопов (2,4 особи на 100 л.-н.).

По мере усиления роли берез в древостое и уменьшения количества лиственницы в населении грызунов происходит снижение доли красной полевки до 22,2 % и значительный всплеск участия красно-серой полевки в населении (до 66,7%) при содоминировании восточноазиатской мыши (11,1% населения). Подобная ситуация отмечалась нами ранее на Южном Сихотэ-Алине [10].

Полная смена коренных лиственничных лесов на кустарниково-травяные растительные сообщества приводит и к смене доминантов в населении грызунов – в абсолютные доминанты выходит красно-серая полевка (56,9%), восточноазиатская мышь находится на уровне доминанта (43,1% населения). Красная полевка исчезает из населения (рис. 3, А). Суммарная численность отловленных зверьков в данном биотопе низкая – до 4,8 особей на 100 л.-н.

Пихтово-еловые леса , наименее подверженные рубкам и гарям, сохранились в приводораздельной части Северного Сихотэ-Алиня. Здесь они произрастают в различных условиях на склонах и в долинах небольших речек. Основу древостоя, достигающего в высоту 20–25 м, составляют пихта белокорая и ели аянская, корейская. Местами встречается незначительное количество лиственницы и березы белой. В травостое преобладает осока, которая имеет проективное покрытие до 40 %. На плакорах и у верхней границы произрастания пихтовоеловых лесов широко распространены мертвопокровные участки, где травостой отсутствует полностью. Повсеместно встречаются зеленые мхи. В населении грызунов пихтово-еловых лесов абсолютно доминирует красная полевка (78,3% населения) при участии красно-серой полевки и восточноазиатской мыши (9,2 и 12,5% населения соответственно) (рис. 3, Б). Доля последнего вида наиболее значима в долинных пихтовых лесах с лиственницей – 18,31 % (см. табл.), что подтверждает представление о долинах рек как об экологических коридорах, по которым виды проникают в неблагоприятные для них местообитания. Средняя численность грызунов здесь составляла 12,8 особей на 100 л.-н.

Воздействие рубок и огня на коренные леса привело к тому, что в пихтово-еловых лесах доля темнохвойных пород снизилась. Во всех ярусах древостоя появляются березы с небольшим участием осины Давида. В травостое к осоке добавляется вейник, при этом проективное покрытие местами колеблется от 10 до 30 %. На земле в большом количестве встречаются поваленные и обгоревшие стволы деревьев.

В пихтово-лиственнично-березовых лесах со следами старых интенсивных рубок лиственницы, но с хорошо сохранившимся моховым покровом и кустарниковым ярусом, структура населения грызунов близка к коренным лесам, хотя общая численность зверьков ниже – 8,5

особей на 100 л.-н. То же наблюдается и на березово-елово-лиственничных рединах на месте старых гарей (рис. 3, Б). Здесь красная полевка по-прежнему является абсолютным доминантом (ее доля в населении составляла 90,0%) при участии красно-серой полевки и восточноазиатской мыши (по 5,0% населения).

Так же как и в лиственничных лесах, при полной смене пихтово-еловых лесов на осоково-вейниково-разнотравные растительные сообщества наблюдается смена доминантов в населении грызунов. В абсолютные доминанты выходит красно-серая полевка (68,6 %) при доминировании восточноазиатской мыши (25,7% населения), а доля красной полевки не превышает 5,7 %. Общая численность зверьков здесь достигала 6,4 особей на 100 л.-н.

Выводы. На Северном Сихотэ-Алине за годы наблюдений отмечено 3 вида мышевидных грызунов: восточноазиатская мышь, красная и красно-серая полевки.

Красная полевка – самый многочисленный вид на Северном Сихотэ-Алине. Для нее благоприятны слабонарушенные пихтово-еловые и лиственничные леса. Нарушение растительного покрова приводит к повсеместному снижению численности и доли данного вида в населении грызунов.

Красно-серая полевка широко распространена в районе исследования. В слабонарушенных местообитаниях ее доля в населении грызунов невысока. Под воздействием природноантропогенных факторов в сильно измененных лиственничных лесах красно-серая полевка становится доминирующим видом, а в измененных пихтово-еловых лесах ее доля в населении высока только среди осоково-вейниковых биотопов, образованных на месте коренных темнохвойных лесов.

Восточноазиатская мышь является постоянным, но немногочисленным членом сообщества мышевидных грызунов и встречается во всех типах местообитания. Максимальная ее численность достигается в долинных лесах, играющих роль экологических коридоров, позволяющих виду проникать в неблагоприятные местообитания, а наибольшая доля в населении зверьков отмечается в кустарниковоразнотравных биотопах на месте коренных лесов.

Изменение населения грызунов во вторичных и производных местообитаниях обусловлено интенсивностью воздействия неблагоприятных факторов, степенью нарушенности растительного покрова (прежде всего – травянокустарникового яруса) и длительностью его восстановления.

Список литературы Население мышевидных грызунов Северного Сихотэ-Алиня в условиях природно-антропогенного воздействия

- Солдатов Г.М. Грызуны и птицы как прокор-мители иксодовых клещей в очаге клещевого энцефалита Приморского края//Тез. докл. итоговой научной конференции Владиво-стокского ИЭМГ с участием научно-практических учреждений Приморского края. -Владивосток, 1962. -С.11-12.

- Слонова Р.А., Ткаченко Е.А., Иванис В.А. . Геморрагическая лихорадка с почеч-ным синдромом. -Владивосток: Приморпо-лиграфкомбинат, 2006. -250 с.

- Костенко В.А. Закономерности биотопиче-ского размещения и распределения грызунов на Дальнем Востоке СССР//Наземные мле-копитающие Дальнего Востока СССР. -Вла-дивосток: Изд-во ДВНЦ АН СССР, 1976. -С. 3-62.

- Костенко В.А. Грызуны (Rodentia) Дальнего Востока России. -Владивосток: Дальнаука, 2000. -210 с.

- Симонов С.Б. Население мышевидных грызу-нов Среднего Сихотэ-Алиня. -Владивосток: Изд-во ДВНЦ АН СССР, 1990. -111 с.

- Симонов С.Б. Структура территориальных группировок мышевидных грызунов юга Дальнего Востока. -Владивосток: Дальнау-ка, 2003. -196 с.

- Кучерук В.В. Новое в методике количествен-ного учета вредных грызунов и землероек//Организация и методы учета птиц и вредных грызунов. -М.: Изд-во АН СССР, 1963. -С. 159-183.

- Сукачёв В.Н. Избранные труды. -Л.: Наука, 1972. -Т.1. -418 с.

- Боровиков В.И., Боровиков И.И. «STATISTICA». Статистический анализ и обра-ботка данных в Windows. -М., 1998. -608 с.

- Симонов П.С., Симонов С.Б., Симонова Т.Л. Высотно-поясная дифференциация сооб-ществ грызунов в горных экосистемах При-морья. -Владивосток: Дальнаука, 2008. -120 с.