Население птиц скальных останцев Убсунурской котловины

Автор: Близнецов А.С., Баранов А.А., Банникова К.К., Мельник О.Н.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 2, 2018 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования состояла в изучении пространственно-биотопического размеще-ния, видового состава и плотности населения птиц скальных останцев Убсунурской котло-вины. Обследованы практически все наиболее крупные, а также ряд более мелких скальных останцев, расположенных в пределах Эрзин-ского степного подрайона Убсунурской котло-вины преимущественно к юго-востоку от низ-когорного хребта Агар-Даг. Определен видо-вой состав и плотность населения птиц останцовой группы в сравнении со скалисты-ми местообитаниями по окраинам днища кот-ловины в предгорьях окружающих ее хребтов. Выявлено, что интразональные условия, фор-мирующиеся на скальных останцах и останце-вых хребтах, привлекают на гнездовье 47 ви-дов птиц различных экологических групп, в том числе 26 петрофильных и 14 кустарнико-вых видов. Петрофильные виды на останцах отдают предпочтение южным экспозициям отвесных скальных выходов и каменистых склонов различной крутизны, в то время как северные экспозиции заняты преимуществен-но кустарниковыми и степными видами. Уста-новлено, что 16 видов составляют устойчи-вое ядро в населении птиц скальных останцев Убсунурской котловины. Средняя плотность населения птиц различных экологических групп для всех обследованных нами скальных останцев составляет 505 ос/км2. На долю пе-трофильных видов приходится 366 ос/км2 (72,5 %). Значительное влияние на структуру населения птиц скальных останцев оказыва-ют особенности окружающих ландшафтов. Так, доля кустарниковых и степных видов в общей плотности населения птиц скальных останцев, расположенных в полупустынных ландшафтах, не превышает 19,4 %, в кара-ганниковых степях этот показатель дости-гает 33,7 %.

Плотность населения, население птиц, скаль-ные останцы, петрофильные виды, видовой состав, экологические группы птиц

Короткий адрес: https://sciup.org/140224352

IDR: 140224352 | УДК: 598.2:591.5(571)

Текст научной статьи Население птиц скальных останцев Убсунурской котловины

Введение. Привлекательность изучения птиц, населяющих скальные останцы, в первую очередь обусловлена тем, что эти местообитания представляют собой изолированные острова, разбросанные по равнинным участкам. Будучи дискретными экологическими единицами, останцы имеют довольно четкие границы и об- ладают физическими и биологическими свойствами, что дает возможность их количественного измерения. В частности, они могут быть описаны такими параметрами, как площадь, протяженность, ярусность, ориентация относительно сторон света, особенности рельефа (морфоскульптуры), подверженность выветриванию, а также типы растительных сообществ на склонах разных экспозиций и в окружающих ландшафтах. Все эти особенности представляют большой интерес, поскольку прямо или косвенно воздействуют на таксономический состав и структуру населения птиц.

Цель исследования. Изучение простран-ственно-биотопического размещения, видового состава и плотности населения птиц скальных останцев Убсунурской котловины.

Объект и методы исследования. Для получения сведений о видовом составе, пространственной организации и плотности населения птиц скальных останцев проводились пешеходные маршрутные учеты, большая часть которых повторялась 2–3 раза. Показатели обилия и плотности населения птиц были получены путем учетов с использованием метода маршрутного учета с фиксированными полосами обнаружения всех встреченных птиц. Ширина полос дальности обнаружения составила 0–25, 26–100 и 101–300 м. При работе на склоне дистанция до птицы оценивалась в проекции на учитываемую поверхность. Для склонов, близких к 90° (вертикальные скалы), расстояние измерялось в проекции на их основание. Регистрация птиц осуществлялась визуально и по голосам. За семейную пару принимались: встреченные вместе территориальные самец и самка, поющий самец, птица с кормом, птица с отвлекающими демонстрациями, жилое гнездо, семейная группа слетков. Показатели обилия (ос/км2) вычислялись индивидуально для каждого встреченного вида по методике Ю.С. Равкина (1967) [1].

Суммарная протяженность учетных маршрутов составила 60 км. Координаты и высота местности для всех гнездящихся пар, а также протяженность учетных маршрутов фиксировались с помощью спутникового навигатора GARMIN GPSmap-60Cx, с последующим нанесением маршрутов и полученных данных на карты и спутниковые снимки.

Проведенные нами исследования позволили определить видовой состав, плотность населения птиц скальных останцев в сравнении со скалистыми местообитаниями, занимающими значительные пространства по окраинам днища котловины в предгорьях окружающих ее хребтов.

Обследованию подлежали практически все наиболее крупные, а также ряд более мелких скальных останцев, расположенных в пределах Эрзинского степного подрайона Убсунурской котловины преимущественно к юго-востоку от низкогорного хребта Агар-Даг. Это приподнятая в среднем до 1000 м над уровнем моря широковолнистая равнина с несколькими останцовыми грядами и многочисленными одиночными выступами интрузивных пород. Последние, в виде острозубчатых гребней, фантастических бастионов, глыбовых скоплений и других причудливых форм выветривания, венчают собой холмы, широкие увалы, вершины грядовых возвышенностей, выступают на платообразных ровных местах и по бортам речных долин. Все эти останцы гранитов, прорывающих древний массивно-кристаллический фундамент местности, как будто утопают в древесно-песчанистых элювиальных накоплениях, значительно переработанных ветром.

Результаты исследования и их обсуждение. Интразональные условия, формирующиеся на скальных останцах и останцевых хребтах, привлекают на гнездовье 47 птиц различных экологических групп. Основу в структуре населения птиц скальных останцев Убсунурской котловины составляют 26 петрофильных видов с общей плотностью населения 366 ос/км2: камен-ка-плешанка (Oenanthe pleschanka), обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe), пестрый каменный дрозд (Monticola saxatilis), горихвостка-чернушка (Phoenicurus ochruros), каменный воробей (Petronia petronia), маскированная трясогузка (Motacilla personata), монгольский снегирь (Bucanetes mongolicus), бледная завирушка (Prunella fulvescens), удод (Upupa epops), бе-лопоясный стриж (Apus pacificus), скальная ласточка (Ptyonoprogne rupestris), скалистый голубь (Columba rupestris), клушица (Pyrrhocorax pyrrhocorax), ворон (Corvus corax), мохноногий курганник (Buteo hemilasius), черный гриф (Aegypius monachus), балобан (Falco cherrug), степная (Falco naumanni) и обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus), черный коршун (Milvus migrans), филин (Bubo bubo), домовый сыч (Athene noctua), черный аист (Ciconia nigra), горный гусь (Eulabeia indica), огарь (Tadorna ferruginea), алтайский улар (Tetraogallus altaicus) [2-4].

Группу, экологически связанную с кустарниками, образуют 14 видов: садовая ( Emberiza hortulana ) и красноухая ( Emberiza cioides ) овсянки, рыжехвостый жулан ( Lanius isabellinus ), горная чечетка ( Carduelis flavirostris ), овсянка Годлевского ( Emberiza godlewskii ), индийская пеночка ( Phylloscopus griseolus ), серая славка ( Sylvia communis ), белошапочная овсянка ( Emberiza leucocephalos ), ястребиная славка ( Sylvia nisoria ), бородатая куропатка ( Perdix daurica ), пеночка-зарничка ( Phylloscopus inornatus ), пустынная славка ( Sylvia nana ), северная бормотушка ( Hippolais caligata ), соловей-красношейка ( Luscinia calliope ). С окрестными типично зональными ландшафтами связано 7 видов - полевой конек ( Anthus campestris ), каменка-плясунья ( Oenanthe isabellina ), рогатый жаворонок ( Eremophila alpestris ), полевой жаворонок ( Alauda arvensis ), обыкновенный козодой ( Caprimulgus europaeus ), забайкальский конек ( Anthus godlewskii ), журавль-красавка ( Anthropoides virgo ).

Размеры, ориентация по сторонам света и своеобразная форма определяют неравномерность условий в разных частях скальных останцев. В большинстве из них условно можно выделить 3 яруса. Эта условность определяется тем, что ярусы зачастую перекрываются, накладываются друг на друга, а местами и вовсе выпадают. Однако они все же достаточно обособлены друг от друга, и между ними можно провести довольно четкую границу. Каждый ярус дифференцируется на несколько биотопов и отличается своим комплексом видов. Таким образом, даже в пределах одного яруса птицы распределяются неравномерно.

Верхний ярус, как правило, представлен различными по форме, высоте и размерам более или менее отвесными скальными стенами, высота которых может достигать нескольких десятков метров. Видовой состав этого яруса сформирован преимущественно облигатными петрофильными формами. Здесь, в скальных щелях, нишах и полостях, гнездятся P. pyrrhocorax, C. corax, C. rupestris, T. ferruginea, U. epops, P. ochruros, M. saxatilis, A. pacificus, F. tinnunculus, A. noctua; реже -O. pleschanka и F. naumanni. Лепные гнезда под укрытием нависающих карнизов сооружает P. rupestris. M. saxatilis и P. ochruros гнездятся, как правило, невысоко от подножия скального выхода или вовсе у самого его основания, отдавая предпочтение южным экспозициям склонов. На уступах, скальных полках и вывалах устраивают свои гнездовые сооружения A. monachus, B. hemilasius, F. cherrug, M. migrans и C. nigra. У основания скальных выходов в кулуарах нередки заросли шиповника и караганы, где находят укрытие многие кустарниковые формы.

Ниже на южных экспозициях расположен ярус, сформированный в результате процессов выветривания. Он имеет вид осыпей из крупно-и мелкообломочного материала и каменистых склонов различной крутизны с разбросанными кое-где отдельными невысокими скальными выходами или различными по величине каменными глыбами. Для этого яруса характерны такие петрофильные виды, как P. petronia, P. ochruros и O. pleschanka , реже можно встретить P. fulvescens и B. mongolicus . Здесь же, под прикрытием редких кустарников, гнездятся не-петрофильные виды - E. hortulana и E. cioides . В пределах указанного яруса птицы распределяются неравномерно. Так, P. ochruros более характерна для тех участков останца, где присутствует кустарниковая растительность. O. pleschanka и P. petronia , напротив, отдают предпочтение каменистым склонам различной крутизны, практически лишенным растительности. В мелкообломочных осыпях птицы практически не гнездятся, что, по всей видимости, связано с большой подвижностью этих биотопов.

Самый нижний ярус останцев образован наиболее пологой частью склона, непосредственно примыкающей к равнинным участкам. Из всех петрофильных видов этим биотопам явное предпочтение отдает лишь O. oenanthe . Подавляющее же большинство птиц этого яруса - представители различных типов степных и полупустынных формаций.

Более мягкие мезофитные склоны, преиму- щественно северной и северо-западной экспозиций, привлекают птиц, экологически связанных с кустарниковой растительностью. Самыми многочисленными среди них являются E. hortulana, E. cioides и L. isabellinus. Реже встречаются C. flavirostris, P. griseolus, S. nisoria и др. На наиболее пологих остепненных участках северных склонов гнездится A. godlewskii. Из птиц петрофильной группы здесь же в норах и под камнями сооружает гнезда O. oenanthe, а в щелях скальных выходов изредка поселяется P. ochruros.

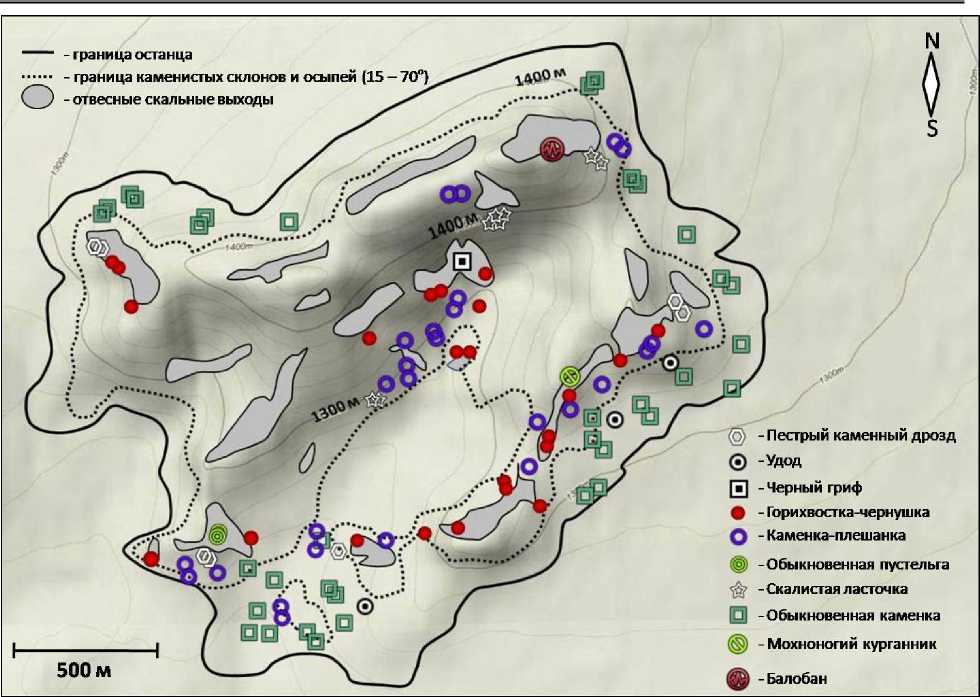

Таким образом, петрофильные виды на останцах отдают предпочтение южным экспозициям отвесных скальных выходов и каменистых склонов различной крутизны (рис.). Северные экспозиции заняты преимущественно кустарниковыми и степными видами.

Видовой состав птиц скально-останцовой группы из года в год остается относительно стабильным. Исключением являются лишь немногие виды, гнездование которых подчинено особенностям их физиологии и колебаниям численности основных кормовых объектов в разные годы. Так, некоторые пары A. monachus , B. hemilasius , F. cherrug и B. bubo в отдельные годы вовсе не приступают к размножению. Однако даже эти виды отмечаются на скальных останцах в большей части сезонов.

Сравнительный анализ видового состава птиц крупных скальных останцев позволяет сказать, что для них характерно присутствие достаточно постоянных обитателей. Эта группа образована 16 видами, которые составляют ядро населения. Среди них 10 видов являются петрофильными: O. oenanthe (96,2 ос/км2); O. pleschanka (109,8 ос/км2); P. ochruros (90,6 ос/км2); M. saxatilis (25,5 ос/км2); P. petronia (l3,3 ос/км2); P. rupestris (12,2 ос/ км2); U. epops (1,8 ос/ км2); B. hemilasius (1,5 ос/км2); F. cherrug (1,4 ос/км2) и F. tinnunculus (2,6 ос/км2). С кустарниковой растительностью связаны 3 вида: E. hortulana (70,3 ос/км2), E. cioides (26,5 ос/км2) и L. isabellinus (12 ос/км2). К представителям зональных сообществ также относится 3 вида: A. godlewskii (16,1 ос/км2), E. alpestris (4,4 ос/км2) и O. isabellina (3,9 ос/км2).

Пространственно-биотопическое размещение петрофильных видов птиц на скальном останце в урочище Цаган-Тологой (GPS-данные). Юго-Восточная Тыва

Перечисленные виды составляют устойчивое ядро в населении птиц скальных останцев Убсунурской котловины. Большинство из них являются многочисленными на всех останцах, однако показатели их обилия на разных останцах могут значительно варьировать: P. ochruros (52,5-105 ос/км2); О. pleschanka (87,5165 ос/км2); О. oenanthe (68,3-143 ос/км2). Эти отличия становятся вполне объяснимыми при сопоставлении биотопических и стациальных преференций каждого конкретного вида с особенностями рельефа и морфоскульптуры различных скальных останцев.

Так, P. ochruros предпочитает гнездиться в глубоких вертикальных щелях скальных выходов, как правило, там, где есть кустарник (n=22). Голых каменистых склонов избегает.

Показатели обилия O. pleschanka, напротив, определяются наличием сухих ксерофитных склонов различной крутизны - от 10 до 47,5° (n=32) с многочисленными обломками горной породы и относительно невысокой степенью проективного покрытия (20-50 %) [5].

О. oenanthe гнездится в нижнем ярусе скальных останцев. Оптимальность условий для нее определяется наличием пологонаклонных (5– 20°) склонов (n=14) с разбросанными кое-где каменными глыбами или кучами камней (курганами). Предпочитает склоны южной экспозиции, но нередко гнездится и на более мезофитных склонах, степень проективного покрытия которых достигает 90 %, придерживаясь, однако, низкотравных участков.

Присутствие этих птиц на подавляющем большинстве скальных останцев дает основание полагать, что данные местообитания весьма привлекательны для них.

Помимо довольно стабильного ядра населения птиц скальные останцы содержат непостоянную, подвижную часть. В этой группе преобладают кустарниковые формы, для которых оптимум условий определяется развитием кустар- никовой растительности на более или менее затененных склонах.

Прослеживается некоторая зависимость видового состава птиц от размеров скальных останцев. Но стоит отметить, что эта зависимость является косвенной и проявляется лишь для немногих видов, площадь индивидуальных гнездовых участков которых существенно превышает размеры самих останцев. Так, например, небольшие размеры некоторых останцев препятствуют одновременному гнездованию на них сразу нескольких видов хищных птиц. Существенно снижает вероятность гнездования многих дневных хищников присутствие ворона. В то же время наличие у подножия скал стоянок чабанов, напротив, оказывает благоприятный эффект на успешность гнездования таких видов, как мохноногий курганник, балобан и черный гриф [6].

Для большинства видов характерны относительно небольшие площади гнездовых участков, и размеры скальных останцев в этом случае не имеют особого значения. В большей степени на видовой состав и плотность населения птиц оказывают влияние особенности рельефа и связанная с ним экологическая емкость местообитаний, которая выражается в биотопиче-ской мозаичности и разнообразии гнездовых стаций.

Средняя плотность населения птиц различных экологических групп для всех обследованных нами скальных останцев составляет 505 ос/км2. На долю петрофильных видов приходится 366 ос/км2 (72,5 %). Стоит отметить, что для этой группы значение индекса плотности на всех обследованных нами останцах превышает таковое среди прочих скально-каменистых участков Убсунурской котловины. Так, на южном шельфе хр. Восточный Танну-Ола на участке между реками Шивилиг-Хем и Харалыг-Хем плотность населения птиц составила 316 ос/км2. Из них 200 ос/км2 (63,3 %) приходится на долю петрофильной группы.

Существенное влияние на структуру птичьего населения останцев оказывают окружающие ландшафты. Так, в пределах кластера Ямаалыг скальные останцы окружены преимущественно полупустынными ландшафтами. Доля непетро-фильных видов в общей плотности населения составляет на этих останцах не более 19,4 %. Скальный останец, расположенный в урочище Цаган-Тологой, окружен караганниковыми сте- пями. Это объясняет увеличение в пределах останца обилия многих кустарниковых форм, а также появление ряда видов, которые не отмечались на других обследованных нами останцах Убсунурской котловины (ястребиная славка, серая славка, горная чечетка, индийская пеночка, бледная завирушка и др.). Доля кустарниковых и степных видов в общей плотности населения составляет на этом останце около 33,7 %.

Заключение. Структура населения птиц скальных «островов» является результатом взаимодействия множества разнообразных факторов: площадь останцев, ориентация относительно сторон света, типы растительных сообществ на склонах разных экспозиций и в окружающих ландшафтах, особенности рельефа и степень выветривания горных пород (наличие гнездовых стаций). Перечисленные факторы в конечном итоге и определяют ценность и привлекательность описываемых местообитаний.

Список литературы Население птиц скальных останцев Убсунурской котловины

- Равкин Ю.С. К методике учета птиц лесных ландшафтов//Природа очагов клещевого энцефалита на Алтае (северо-восточная часть). -Новосибирск, 1967. -С. 66-75.

- Близнецов А.С. Видовое разнообразие и плотность населения птиц скально-каменистых местообитаний//Фауна и эко-логия животных Сибири: межвуз. сб. науч. тр. -Красноярск, 2013. -Вып. 7. -С. 52-60.

- Близнецов А.С. Особенности пространственно-биотопического размещения и экологии петрофильных видов птиц южной ча-сти Средней Сибири//Тез. XIV Междунар. орнитологической конф. Северной Евразии. -Алматы, 2015. -С. 72-73.

- Близнецов А.С. Особенности гнездования хищных птиц в аридных условиях Центральной Азии//Вестник Краснояр. гос. пед. ун-та им. В.П. Астафьева. Т. 2. Гуманитарные и естественные науки. -2011. -№ 3. -С. 182-187.

- Близнецов А.С. Материалы по гнездовой биологии облигатных петрофильных видов птиц южного шлейфа хребта Танну-Ола//Современные проблемы орнитологии Си-бири и Центральной Азии: мат-лы IV Меж-дунар. орнитол. конф. -Улан-Удэ, 2009. -С. 137-140.

- Близнецов А.С., Баранов А.А. Гнездование мохноногого курганника в аридных условиях Центральной Азии//География и гео-экология на службе науки и инновационного образования: мат-лы XI Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. Всемирному дню Земли и 100-летию заповедной системы России. -Красноярск, 2016. -Вып. 11. -С. 97-99.