Наш опыт лечения больных с разгибательным вывихом надколенника

Автор: Шевцов В.И., Буравцов П.П.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Статья в выпуске: 4, 2009 года.

Бесплатный доступ

Обобщен опыт оперативного лечения 11 больных с разгибательным вывихом надколенника врожденной этиологии. У трех из них оперированы оба коленных сустава. Описаны методы предоперационного обследования, показания к оперативному лечению и его выполнение. Применяли операцию, направленную на уменьшение угла прикрепления сухожилия наружной широкой мышцы к сухожилию прямой мышцы и надколеннику, укрепление его сухожильно-связочного аппарата, а также фиброзной капсулы надколенниково-бедренного сустава с внутренней стороны. При латеральном смещении связки надколенника более 10 мм перемещали ее медиально. При высоком стоянии надколенника низводили его на необходимую величину, рассчитанную до операции. После операции фиксацию надколенника осуществляли аппаратом Илизарова, компоновка которого обеспечивала возможность раннего начала разработки коленного сустава. Во всех 14 случаях получен хороший результат.

Коленный сустав, дисплазия, разгибательный вывих надколенника, диагностика, оперативное лечение

Короткий адрес: https://sciup.org/142121255

IDR: 142121255 | УДК: 616.718.49-001.6:617.583.1-001.5-089.227.84

Текст научной статьи Наш опыт лечения больных с разгибательным вывихом надколенника

В настоящее время большинство авторов признают, что врожденный вывих надколенника является проявлением диспластических изменений опорно-двигательной системы [3, 4, 7]. Заболевание иногда длительное время протекает скрыто [4], а затем проявляется и относительно редким разгибательным привычным или рецидивирующим вывихом надколенника, когда он вывихивается не при сгибании, а при разгибании в коленном суставе и смещается кнаружи и, как правило, кверху. При сгибании коленного сустава надколенник может занимать правильное анатомическое положение. Публикаций по этой проблеме мало. В отечественной литературе нами найдена одна работа, посвященная разгибательному вывиху надколенника, со ссылкой на нескольких иностранных авторов, описавших единичные подобные случаи [6]. При выборе метода лечения авторы работы ориентировались на положение надколенника по отношению к наружному мыщелку бедренной кости. Если надколенник располагался на передней поверхности мыщелка, то применяли консервативное лечение, а если на наружной поверхности, то оперативное лечение. Они наблюдали восемь больных (оперировали 12 надколенников). Применили методы Фридланда-Волкова, Ру-Фридланда-Волкова. В одном случае наступил рецидив. О результатах консервативного лечения не сообщают. Анатомической основой разгибательного вывиха помимо диспластических изменений мыщелков бедренной кости является аномалия развития наружной широкой мышцы. В норме ее мышечные пучки направлены сверху вниз и снаружи вперед, переходя в широкое сухожилие, которое частично прикрепляется к латеральному краю надколенника и частично соединяется с сухожилием прямой мышцы в общее сухожилие. При разгибательном вывихе мышечные пучки латеральной широкой мышцы расположены более горизонтально, чем в норме, часть ее сухо- жильных пучков прикрепляется непосредственно к латеральному краю надколенника. По нашим наблюдениям во время операций, при разгибательном вывихе надколенника мышечные пучки и сухожилие латеральной широкой мышцы расположены по отношению к сухожилию прямой мышцы под углом, близким к прямому. По клиническому течению сгибательный врожденный вы- вих надколенника разделяют на рецидивирующий, привычный и постоянный [1, 5]. Мы считаем, что эта классификация применима и к разгибательному вывиху.

Целью настоящей работы было оценить эффективность применения предложенного нами метода оперативного лечения разгибательного вывиха надколенника.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Оперировали 11 больных (14 коленных суставов) с врожденным разгибательным вывихом надколенника. Возраст больных варьировал от 14 до 48 лет (средний возраст – 29). 10 больных были женского пола, 1 мужского. У двух больных был привычный двусторонний вывих, у восьми – двусторонний рецидивирующий, а у одной больной справа – привычный, а слева – рецидивирующий. Впервые надколенники начали вывихиваться в возрасте от пяти до четырнадцати лет, а у одной пациентки – в 48 лет. Вывих надколенников происходил, когда при разгибании коленные суставы находились под углом 160-165°. Для облегчения своего состояния больные бинтовали коленные суставы эластичным бинтом, при ходьбе ограничивали разгибание коленного сустава. Одна из пациенток ходила с тростью. Больные не могли бегать, быстро ходить, походка была неуверенная, осторожная, некоторые в момент внезапного вывихивания надколенника падали. При обследовании применяли клинический, рентгенологический, сонографический методы и компьютерную томографию. Рентгенограммы выполняли на рентгеновском диагностическом стационарном аппарате Neo-diagnomax. Фокусное расстояние было 100 см. В среднем расстояние от структур объекта до пленки равнялось 15 см. При таком расстоянии увеличение составляет 17,6 % [2]. В своих расчетах эту погрешность мы не учитывали. По рентгенограммам определяли расстояние от надколенника до щели коленного сустава и его положение по отношению к наружному мыщелку бедренной кости. При высоком стоянии надколенника производили расчет насколько нужно низвести связку с надколенником. Всем пациентам до лечения производили обследование на компьютерных томографах Somatom AR HP или Somatom Smail фирмы Siemens. На полученных томограммах определяли угол латерализации связки надколенника, величину необходимого смещения ее медиально [8], а также угол раскрытия блока бедренной кости. Ультрасонографическое исследование структуры и длины связки надколенника проводили на аппаратах Sonoline SL 450 «Siemens» (Германия) и Aloka SSD – 630 (Япония) до операции, а через 21 день после операции для определения прочности сращения ее с подлежащими тканями. Датчик на 7,5 Мгц устанавливали продольно от нижнего полюса надколенника до бугристости большеберцо- вой кости.

Так как при рассматриваемой патологии ведущей анатомической основой является аномалия расположения наружной широкой мышцы, то мы считаем, что при разгибательном вывихе консервативное лечение неэффективно, потому что не устраняет основную причину его появления. Радикальным является оперативное лечение. Всем пациентам для устранения разгибательного вывиха надколенника применили реконструктивную операцию на разгибательном аппарате коленного сустава.

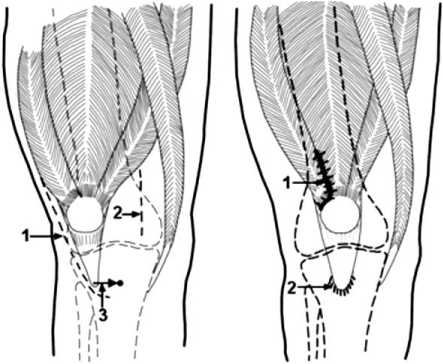

Методика операции [9]. Производили разрез, отступив на два сантиметра проксимальнее надколенника по его наружному краю до бугристости большеберцовой кости. Выделяли наружную широкую мышцу от сращений с широкой фасцией бедра, отделяли ее сухожилие от латерального края надколенника и сухожилия прямой мышцы. Затем дистальную часть мышечного брюшка наружной широкой мышцы и ее сухожилие смещали медиально. Сухожилие подшивали к основанию надколенника и сухожилию прямой мышцы спереди, а ее мышечное брюшко – к брюшку прямой мышцы спереди ближе к ее средине.

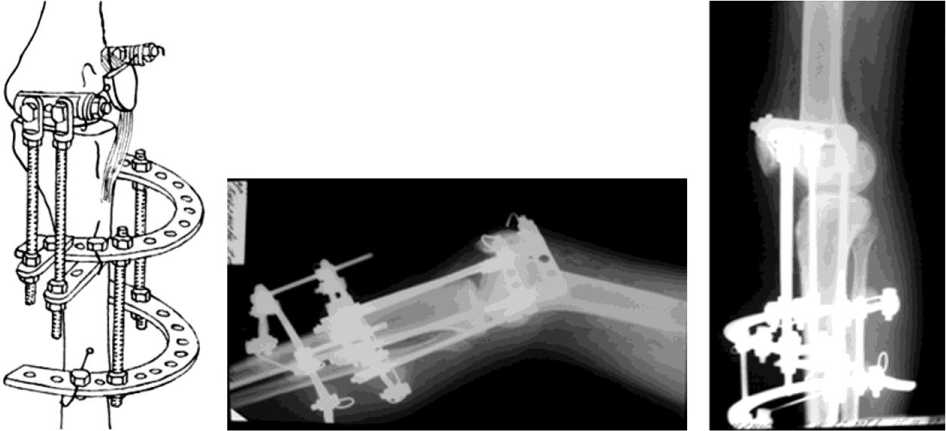

При этом направление волокон дистальной части брюшка наружной широкой мышцы и ее сухожильных пучков приближалось к оси сухожильных пучков прямой мышцы (рис. 1). Таким образом, исключали возможность смещения надколенника кнаружи при сокращении четырехглавой мышцы, не уменьшая ее силу. После этого перемещали прямую и фиксированную к ней наружную широкую мышцы медиально и устанавливали надколенник в анатомически правильное положение. При латеральном смещении связки надколенника более 10 мм ее перемещали медиально на величину смещения. По нашим наблюдениям, если это не сделать, то останется тенденция к смещению надколенника кнаружи. Для этого связку отделяли от бугристости большеберцовой кости с надкостницей, а с медиальной стороны большеберцовой кости надкостницу предварительно отслаивали от кости на один-два сантиметра и в образовавшееся пространство подводили связку надколенника, которую фиксировали швами к отслоенному лоскуту надкостницы и бугристости кости. При высоком стоянии надколенника низводили связ- ку с надколенником на необходимую величину, рассчитанную до операции. С этой целью до отделения связки от бугристости определяли проксимальное место прикрепления ее к бугристости большеберцовой кости и отмечали спицей Киршнера, затем линейкой отмеряли расстояние, на которое нужно низвести связку с надколенником, и на связке накладывали шов-метку. Связку низводили с надколенником настолько, чтобы шов-метка был на одном уровне со спицей Киршнера, и фиксировали швами к большеберцовой кости поднадкостнично с натяжением, близким к норме. В процессе низведения надколенника следили за его центрацией по средней линии блока бедренной кости. После этого производили разрез длиной шесть сантиметров с внутренней стороны надколенника. Сухожильно-связочный аппарат и фиброзную капсулу рассекали вдоль, выкраивали из них два лоскута, которые сшивали между собой с дублированием. Выполняли наложение компоновки аппарата Илизарова [10] на голень. Через надколенник во фронтальной плоскости проводили спицу с напайкой снаружи, фиксировали ее в шарнирном блоке, соединенном стержнями с компоновкой аппарата на голени (рис. 2). Затем проверяли, как перемещается надколенник при сгибании коленного сустава на 30º. Для контроля расположения надколенника по отношению к щели коленного сустава производили рентгено- графию в боковой проекции в положении разгибания сустава на 180º (рис. 3, 4). Если оставались погрешности в положении надколенника по отношению к щели коленного сустава, то осуществляли необходимую коррекцию и укрепляли дополнительными швами связку к проксимальной части бугристости большеберцовой кости.

б

а

Рис. 1. Схемы операции: а 1, 2 – операционные доступы; 3 – направление перемещения связки надколенника; б 1 – шов, соединяющий сухожилие наружной широкой мышцы с сухожилием прямой мышцы; 2 – поднадкостничная фиксация связки надколенника к большеберцовой кости

Рис. 3. Контрольная рентгенограмма со сгибанием, выполненная в операционной

Рис. 2. Схема компоновки аппарата Илизарова

Рис. 4. Контрольная рентгенограмма с разгибанием, выполненная в операционной

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

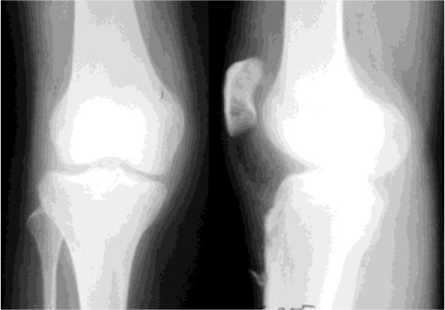

У оперированных больных до лечения на рентгенограммах в прямой проекции надколенники располагались на передней поверхности наружного мыщелка бедра в восьми случаях, на передненаружной – в шести случаях. В пяти случаях расстояние от надколенников до щели коленных сус- тавов было 20 мм. В девяти случаях до операции расстояние от верхушки надколенников до щели коленных суставов было от 25 до 35 мм (рис. 5). После операции расстояние от надколенников до щели коленных суставов было 15 мм. Надколенники располагались в блоке бедренной кости

(рис. 6). При исследовании на компьютерном томографе у одной пациентки угол латерализации надколенника был менее 12º с величиной латерального смещения связки шесть миллиметров. Этой пациентке связку медиально не перемещали. В остальных тринадцати случаях угол латерализа-ции был от 14º до 25º и латеральное смещение связки от 10 до 18 мм, а после ее перемещения медиально на рассчитанную индивидуально величину угол латерализации составлял 2-3º, что соответствовало нормальным показателям. Угол раскрытия блока бедра был в пределах 162-145°. Сила четырехглавой мышцы была три-четыре балла.

б

а

Рис. 5. Рентгенограммы больной с разгибательным вывихом надколенника до лечения: а – в прямой проекции; б – в боковой проекции

а б

Рис. 6. Рентгенограммы больной после лечения: а – в прямой проекции; б – в боковой проекции

Разработку коленного сустава пациентки начинали на третьи сутки. Спица, проведенная через надколенник и закрепленная в шарнирном блоке, защищала перемещенную связку надколенника от нагрузки на растяжение при разработке коленного сустава.

При ультрасонографическом исследовании связки надколенника через три недели после опе- рации сращение ее с большеберцовой костью было прочным. Плотность сращения составляла 31±0,6 условных единиц серой шкалы, что является нормой. С учетом результатов клинической пробы и ультрасонографического исследования через 21 день после операции мы демонтировали компоновку аппарата Илизарова, защищавшую перемещенную связку, и пациенты продолжали активно-пассивную разработку коленного сустава. Перед ее демонтажем сгибание в коленном суставе достигало до 130-140º, разгибание активно до 170-175º (рис. 7). У одной из больных в процессе операции при сгибании коленного сустава на 30º выявилась тенденция смещения надколенника медиально. После ослабления сухожильносвязочного аппарата надколенника с внутренней стороны эти явления были ликвидированы. В данном случае произвели избыточное укрепление связочного аппарата надколенника и фиброзной капсулы с внутренней стороны. Было нарушено равновесие наружных и внутренних структур, удерживающих надколенник в правильном положении. Поэтому контрольную проверку перемещения надколенника при сгибании коленного сустава во время операции мы считаем одним из важных моментов. При появлении признаков медиального смещения надколенника необходимо уменьшить натяжение фиброзной капсулы и сухожильно-связочного аппарата и убедиться в правильном перемещении надколенника.

б

а

Рис. 7. Фото ног больной перед демонтажем аппарата Илизарова: а – со сгибанием в коленном суставе; б – с разгибанием в коленном суставе

При осмотре пациентов от двух месяцев до трех лет после лечения надколенник располагался в блоке бедренной кости, при сгибании и разгибании в коленном суставе перемещался по средней линии (рис. 8). Улучшилась опороспособность конечности. Сгибание в коленном суставе было до 40°, разгибание до 180° активно с мышечной силой четыре-пять баллов. Жалоб больные не предъявляли (рис. 9). Применяя предложенный нами подход к лечению разгибательного вывиха надколенника, можно улучшить результаты и свести к минимуму вероятность рецидива вывиха.

Рис. 8. Томограмма боль- а б ной с разгибательным вы- Рис. 9. Фото больной через 56 дней после операции: а – со сгибанием в коленном вихом после лечения суставе; б – с разгибанием в коленном суставе

РЕЗЮМЕ

Диспластические изменения опорнодвигательной системы проявляются и разгибательным вывихом надколенника. Часто этот вид вывиха сопровождается высоким стоянием надколенника. Для устранения вывиха применяли реконструктивную операцию, направленную на уменьшение угла прикрепления сухожилия и дистальной части брюшка наружной широкой мышцы к прямой мышце и ее сухожилию. До операции по компьютерной томограмме рассчитывали величину необходимого смещения связки надколенника медиально, а по рентгенограммам – величину низведения связки с надколенником. Для защиты перемещенной связки надколенника от нагрузки на растяжение при разработке коленного сустава применяли компоновку аппарата Илизарова. Сращение связки с подлежащими тканями наступало через три недели, что уточняли методом ультрасонографии и компоновку демонтировали. Перед ее демонтажем сгибание в коленном суставе было до 130-140º. При осмотре пациенток от двух месяцев до трех лет после лечения надколенник занимал анатомически правильное положение. Улучшилась опороспособность конечности. Предложенный подход к лечению разгибательного вывиха надколенника позволил у всех пациенток получить хорошие результаты.