Наш опыт лечения застарелых вывихов головки лучевой кости у детей

Автор: Ходжанов Искандар Юнусович, Солдатов Юрий Петрович, Байимбетов Гайрат Джиенбаевич, Эдилов Умид Абдураззакович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1 т.27, 2021 года.

Бесплатный доступ

Цель. Повышение эффективности лечения детей с застарелыми вывихами головки лучевой кости (ЗВГЛК). Материалы и методы. Под наблюдением с 2005 по 2019 г. находились 100 детей в возрасте 2-18 лет с ЗВГЛК. Применены клинический, лучевой (рентгенография, УЗИ, МРТ, МСКТ), статистический методы исследования. Больные разделены на 2 группы. Основную группу составили 33 (33 %) больных, пролеченных по разработанным новым костно-пластическим методикам (открытое вправление голови лучевой кости (ОВГЛК), пластика кольцевидной связки лоскутом m. anconeus с фиксацией гипсовой повязкой; остеотомия проксимального отдела локтевой кости, закрытое дозированное вправление головки лучевой кости посредством удлинения локтевой кости и устранения ее деформации аппаратом Илизарова), результаты лечения которых сравнивали ретроспективно с 67 (67,0 %) пациентами контрольной группы, пролеченными различными классическими методами, включающими ОВГЛК, фиксацию ее спицами, лавсановой лентой либо остатками кольцевидной связки, без или с остеотомией локтевой кости. Анатомо-функциональные результаты лечения оценивали в ближайшие (до одного года) и отдаленные (более одного года) сроки после демонтажа аппарата Илизарова по модифицированной шкале Маттиса-Любошица-Шварцберга. Результаты. Сравнительный анализ результатов оперативного лечения больных в ближайшем и отдаленном периодах в обеих группах показал, что процент хороших результатов в основной группе был в 1,5 раза выше, чем в контрольной. На основании изученных результатов лечения была разработана таблица дифференцированных показаний к методикам лечения детей с ЗВГЛК. Заключение. После вывиха головки лучевой кости с течением времени нарушается биомеханика сустава, возникают различные деформации головки лучевой кости (ГЛК), локтевой кости и ее укорочение. Поэтому лечение детей с ЗВГЛК должно быть дифференцированным в зависимости от давности заболевания, возраста пациента, анатомо-рентгенологических особенностей сустава. Методики оперативного лечения детей с ЗВГЛК, основанные на разработанных костно-пластических операциях, обусловливают хорошую внутреннюю фиксацию, противодействуя повторению вывихивания ГЛК.

Застарелый вывих, головка лучевой кости, оперативное лечение, остеотомия, аппарат илизарова, костно-пластические операции, результаты

Короткий адрес: https://sciup.org/142230206

IDR: 142230206 | УДК: 616.717.51-001.6-053.2 | DOI: 10.18019/1028-4427-2021-27-1-17-23

Текст научной статьи Наш опыт лечения застарелых вывихов головки лучевой кости у детей

Травмы локтевого сустава являются одними из частых повреждений в детской травматологии и отличаются высоким риском развития разнообразных осложнений. Одной из тяжелых патологий являются застарелые вывихи головки лучевой кости (ЗВГЛК), которые, по данным различных авторов, встречаются в 1,9–2,7 % случаев от всех повреждений в области локтевого сустава [1], а у детей составляют около 86 % случаев от всех травматических вывихов опорно-двигательного аппарата (ОДА) [2–4]. Зачастую вывихи головки лучевой кости (ГЛК) диагностируются поздно, что приводит к развитию таких осложнений как контрактура и вальгусная деформация локтевого сустава, нейротрофические изменения предплечья [5].

Лечение больных с ЗВГЛК представляет большую сложность из-за риска возникновения рецидива вывиха, даже после проведенных оперативных вмешательств [6–8]. На сегодняшний день, несмотря на наличие в мире большого количества различных видов операций и различных научных школ, отдаленные результаты не всегда удовлетворяют врачей. Одной из причин является проблема восстановления кольцевидной связки во время операции, что в последующем приводит к рецидиву вывиха [9–11]. Как показал анализ литературных источников, на сегодняшний день проблема лечения застарелого вывиха ГЛК окончательно не решена [12–14].

Исследовательская работа соответствовала этическим стандартам, изложенным в Хельсинской декларации «Этические принципы проведения научных медицинских исследований с участием человека», «Правилам клинической практики в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минздрава РФ от 19.06.2003 г. № 266 и ГОСТу Р ИСО 14155-1-2008 «Руководство по проведению клинических испытаний медицинских изделий. Часть 1. Общие требования».

На проведение исследования имеется одобрение комитета по этике ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. академика Г.А. Илизарова» Минздрава России.

Результаты исследования обработаны статистическим методом с вычислением средней арифметической и стандартного отклонения.

Цель исследования : повышение эффективности лечения детей с застарелыми вывихами головки лучевой кости.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Под наблюдением с 2005 по 2019 г. находились 100 детей в возрасте 2-18 лет с ЗВГЛК. Применены клинический, лучевой (рентгенография, УЗИ, МРТ, МСКТ), статистический методы исследования.

Больные разделены на 2 группы. Основную группу составили 33 (33 %) больных, пролеченных по разработанным новым костно-пластическим методикам, результаты лечения которых сравнивали ретроспективно с 67 (67,0 %) пациентами контрольной группы, пролеченными различными классическими методами.

В основной группе было 19 (57,6 %) мальчиков и 14 (42,4 %) девочек. В возрастном аспекте больные основной группы распределились следующим образом: 3–7 лет – 4 (12,1 %) больных, 8–11 лет – 8 (24,2 %) детей, 12–15 лет – 5 (15,2 %) детей, 16–18 лет – 16 (48,5 %) пациентов.

В контрольной группе было 39 (58,2 %) мальчиков, 28 (41,8 %) девочек: в возрасте 3–7 лет – 16 (23,9 %) детей, 8–11 лет – 36 (53,8 %), 12–15 лет – 8 (11,9 %) детей, 16–18 лет – 7 (10,4 %) больных.

По сроку давности полученной травмы у больных обеих групп: две недели – 4 детей, от 2 недель до 1 месяца – 15 детей, от одного до 6 месяцев – 21 ребенок, от 6 до 12 месяцев – 33 детей, 1 – 4 года – 27 детей.

У 67 (67,0 %) больных контрольной ретроспективной группы с ЗВГЛК применялись следующие методики оперативного лечения (известные классические методики, включающие ОВГЛК, фиксацию ее спицами, лавсановой лентой либо остатками кольцевидной связки, без или с остеотомией локтевой кости):

-

1) открытое вправление головки лучевой кости (ОВГЛК), трансартикулярная ее фиксация спицами, фиксация локтевого сустава гипсовой повязки (5 случаев – 7,5 % от количества детей данной группы);

-

2) ОВГЛК, фиксация головки лавсановой лентой, фиксация локтевого сустава гипсовой повязкой (3 случая – 4,5 %);

-

3) ОВГЛК, трансартикулярная ее фиксация, косая проксимальная остеотомия локтевой кости с фиксацией спицами, фиксация локтевого сустава гипсовой повязкой (операция Тер-Егиазарова – Шаклычева) (16 (23,8 %) детей);

-

4) ОВГЛК, трансартикулярная ее фиксация, косая проксимальная остеотомия локтевой кости с фиксацией спицами (12 (17,9 %) детей);

-

5) ОВГЛК, внутренняя ее фиксация остатками кольцевидной связки, трансартикулярная фиксация спицами (17 (25,4 %) детей);

-

6) ОВГЛК, внутренняя ее фиксацией остатками кольцевидной связки, косая проксимальная остеотомия локтевой кости с фиксацией спицами (14 (20,9 %) детей).

В 33 % случаев (33 больных) основной группы применялись новые разработанные методики стабилизации ГЛК, в том числе у 18 (54,5 % данной группы) больных применена ОВГЛК, пластика кольцевидной связки лоскутом m. anconeus с фиксацией гипсовой повязкой (заявка на изобретение № IAP 20180477 от 09.10.2018 АИС РУз) (у 4 детей с давностью заболевания более одного года и деформацией локтевой кости на уровне консолидированного перелома дополнительно проводилась остеотомия проксимальной части локтевой кости с интрамедуллярной фиксацией спицами для осуществления беспрепятственного вправления головки лучевой кости).

Данный способ заключается в следующем (рис. 1): производится разрез по задне-наружной поверхности локтевого сустава, середина разреза соответствует уровню шейки лучевой кости с переходом на дистальный конец плечевой кости. После удаления фиброз-нотканных тяжей, отодвигая подлежащие мышцы, вправляется головка лучевой кости, затем мобилизуется локтевая мыщца, открывается наружный надмыщелок, резецируется проксимальный конец сухожилия m. аnconeus в месте прикрепления к наружному надмыщелку. Затем осуществляется мобилизация мягких тканей до мышечной части с последующим формированием сухожильно-мышечного лоскута. Этот лоскут длиной около 4 см армируется шелковыми нитями. Острым и тупым путем мобилизуется проксимальная часть лучевой кости в области ее шейки. Вновь созданным сухожильно-мышечным лоскутом фиксируется шейка лучевой кости в виде петли, и конец лоскута фиксируется к локтевой кости у основания, соответствующего уровню лучевой вырезки. Несмотря на довольно прочную фиксацию образованной петли, дополнительно проводили трансартикулярную фиксация головки лучевой кости трансартикулярной спицей Киршнера сроком на 2 недели с целью хорошей адаптации нового лоскута. По истечении данного срока спица удаляется, снимаются кожные швы и начинается пассивная разработка сгибательно-разгибательных и ротационных движений, затем еще 2 недели – активная физиофункциональная терапия локтевого сустава.

Рис. 1. Схема выполнения способа фиксации головки лучевой кости

У 15 (45,5 %) детей основной группы в возрасте 14–18 лет с давностью заболевания более одного года, у которых ЗВГЛК сопровождался деформацией и укорочением локтевой кости (последствия перелома Монтеджи), проведена остеотомия локтевой кости для удлинения, коррекции ее оси и дозированного вправления застарелого вывиха головки лучевой кости с применением аппарата Илизарова (заявка № 2002129070/14 РФ, МКИ7 А 61 В 17/56 Способ лечения застарелого вывиха головки лучевой кости и устройство для его осуществления / Ю.П. Солдатов, В.Д. Макушин (РФ). – Заявл. 30.10.02). Компоновка аппарата Илизарова состояла из трех опор со спицами для проксимального, среднего, дистального отделов предплечья. Опоры соединяли стержнями, причем проксимальную опору (коррекционную) – стержнями с шарнирными узлами и располагали ее под углом к средней опоре. В верхней и средней трети предплечья спицы проводили только через локтевую кость, в нижней трети – через обе кости (рис. 2).

На пятый – шестой день после операции начинали осуществлять дистракцию в режиме один мм в сутки с целью удлинения локтевой кости. После низведения ГЛК до уровня венечного отростка локтевой кости (обычно через 6–10 дней после начала дистракции) дистракцию осуществляли только по стержням, расположенным на вогнутой стороне (в данном случае по задним стержням аппарата Илизарова). При этом происходило низведение головки лучевой кости и центрация ее относительно головчатого возвышения плечевой кости. Исправление деформации локтевой кости производили до момента полной центра-ции головки. Одновременно с удлинением локтевой кости и ее коррекции три раза в день по 20–25 минут осуществляли гимнастику сустава с максимально возможным сгибанием. Срок дистракции и устранения деформации локтевой кости составил 22,5 ± 3,5 дня. Фиксация локтевой кости аппаратом продолжалась 49,0 ± 3,3 дня. После демонтажа аппарата Илизарова в течение 2–3 недель пациенты продолжали заниматься разработкой сустава собственной мышечной силой, затем – с постепенно возрастающей нагрузкой на оперированную конечность (от одного до трех кг). Через 3–4 месяца разрешали производить полную функциональную нагрузку на конечность.

Анатомо-функциональные результаты лечения оценивали в ближайшие (до одного года) и отдаленные (более одного года) сроки после демонтажа аппарата Илизарова по модифицированной шкале Маттиса-Лю-бошица-Шварцберга [15] (табл. 1).

При сумме показателей от 14 до 21 балла результат лечения оценивали как хороший, при сумме от 8 до 13 – удовлетворительный, от 0 до 7 – плохой.

Рис. 2. Макет компоновки аппарата Илизарова для дозированного вправления застарелого вывиха головки лучевой кости с выполненной остеотомией локтевой кости в верхней трети: а – после операции; б – после выполнения удлинения, коррекции оси локтевой кости и закрытого вправления ГЛК

Таблица 1

Алгоритм оценки ближайших и отдаленных результатов лечения больных с ЗВГЛК

|

Анатомо-функциональные признаки |

Характеристика признаков и показатели в баллах |

|||

|

Болевой синдром |

отсутствует |

кратковременный, незначительный при нагрузке |

кратковременный, умеренный при нагрузке |

резко выраженный при нагрузке или постоянный |

|

Сила мышц сгибателей и разгибателей предплечья, кисти |

без изменений или увеличена |

незначительно снижена (до 5 %) |

умеренно снижена (до 15 % или на 1 балл по В.О. Марксу) |

резко снижена (более 15 %) |

|

Нейро-сосудистые нарушения |

отсутствуют |

явления нейропатии отсутствуют, умеренный отек (до 1 см) |

явления нейропатии отсутствуют, отек до 2 см |

нейропатия, отек более 2 см |

|

Остеоартрит |

отсутствует или положительная динамика |

прежние признаки |

незначительное усугубление |

прогрессирование |

|

Сгибание (разгибание) в локтевом суставе |

увеличено |

без изменений |

снижено до 15 0 |

снижено на 15 0 и более |

|

Трудоспособность |

восстановлена |

сохранена прежняя |

снижена |

инвалидность |

|

Коэффициент прибавки амплитуды движений (КП) КП = АП/АД, где АП – прибавленная величина угла на разгибание, АД – дефицит угла разгибания |

1,0 |

0,75–0,9 |

0,5–0,7 |

менее 0,5 |

|

Баллы |

3 |

2 |

1 |

0 |

РЕЗУЛЬТАТЫ

В контрольной группе больных количество хороших результатов лечения получено в 58,2 % случаев, и их количество в отдаленном периоде не изменилось (табл. 2). У 25,4 % детей с удовлетворительными результатами в ближайшем и отдаленном периодах лечения отмечались стойкие сгибательно-разгибательные и ротационные контрактуры, которые, несмотря на длительные реабилитационные мероприятия, не были устранены. По нашему мнению, это произошло из-за длительной иммобилизации и позднего начала реабилитационных процедур. У 16,4 % детей с неудовлетворительными результатами, которым выполнены операции без реконструкции локтевой кости, наблюдался рецидив вывиха ГЛК. У 14 больных, которым были выполнены ОВГЛК и косая проксимальная остеосто-мия локтевой кости с фиксацией спицами, внутренней фиксацией остатками кольцевидной связки и наложение аппарата Илизарова, плохих результатов (рецидива заболевания) не обнаружено.

В основной группе количество положительных результатов лечения соответствовало 100 %. Неудовлетворительных результатов не было. Полученные удовлетворительные результаты лечения в основной группе (12,1 %) были связаны, в основном, с функцией локтевого сустава

(наблюдалось ограничение сгибательно-разгибательных и ротационных движений в локтевом суставе у больных с давностью заболевания более одного года, когда ГЛК была деформированной и увеличенной в объеме).

Сравнительный анализ результатов оперативного лечения больных в ближайшем и отдаленном периодах в обеих группах показал, что процент хороших результатов в основной группе был в 1,5 раза выше, чем в контрольной группе.

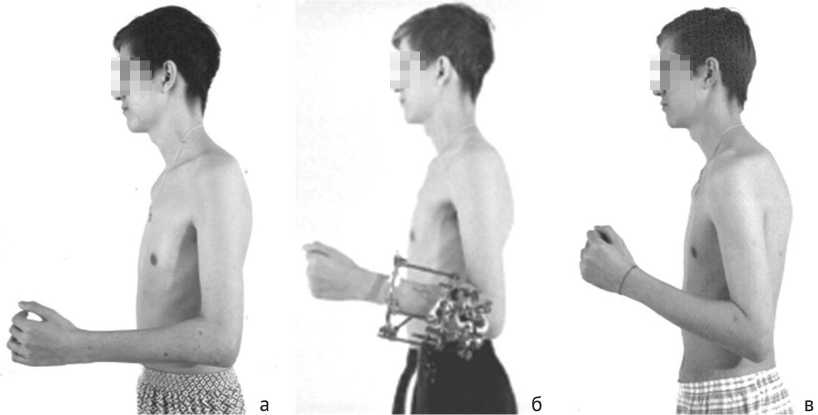

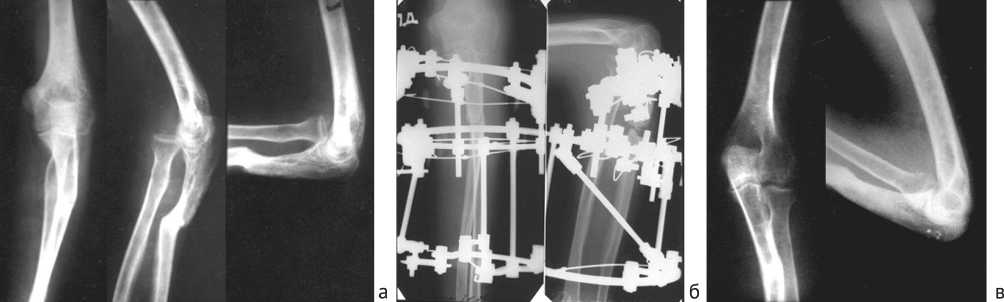

Клиническое наблюдение. Пациент М., 17 лет (рис. 3, 4), находился на лечении с застарелым передневнутренним вывихом головки лучевой кости, неправильно сросшимся переломом проксимального отдела локтевой кости, сгибательно-разгибательной контрактурой левого локтевого сустава. Давность заболевания составила 1,5 года. При поступлении: сгибание до 85º, разгибание – до 140º. Произведены остеотомия локтевой кости, остеосинтез аппаратом Илизарова, коррекция деформации проксимального отдела локтевой кости, последующее ее удлинение. В результате лечения головка лучевой кости вправлена, деформация локтевой кости устранена, функция локтевого сустава восстановлена полностью. Оценка результата лечения – 20 баллов (хороший).

Таблица 2

Сравнительные результаты хирургического лечения больных с ЗВГЛК у детей в зависимости от видов операций

|

Виды операций |

Результаты |

|||||

|

хороший |

удовлетворительный |

неудовлетворительный |

||||

|

ближайший |

отдаленный |

ближайший |

отдаленный |

ближайший |

отдаленный |

|

|

Контрольная группа |

||||||

|

Открытое вправление головки лучевой кости (ОВГЛК), трансартикулярная ее фиксация спицами, фиксация локтевого сустава гипсовой повязкой (5 случаев – 7,5 % от количества детей данной группы) |

2 |

2 |

– |

– |

3 |

3 |

|

ОВГЛК, фиксация головки лавсановой лентой, фиксация локтевого сустава гипсовой повязкой (3 случая – 4,5 %) |

– |

– |

2 |

2 |

1 |

1 |

|

ОВГЛК, трансартикулярная ее фиксация, косая проксимальная остеотомия локтевой кости с фиксацией спицами, фиксация локтевого сустава гипсовой повязкой (операция Тер-Егиазарова – Шаклычева) (16 (23,8 %) детей) |

9 |

9 |

5 |

5 |

2 |

2 |

|

ОВГЛК, трансартикулярная ее фиксация, косая проксимальная остеотомия локтевой кости с фиксацией спицами (12 (17,9 %) детей) |

5 |

5 |

4 |

4 |

3 |

3 |

|

ОВГЛК, внутренняя ее фиксация остатками кольцевидной связки, трансартикулярная фиксация спицами (17(25,4 %) детей) |

12 |

12 |

3 |

3 |

2 |

2 |

|

ОВГЛК, внутренняя ее фиксацией остатками кольцевидной связки, косая проксимальная остеотомия локтевой кости с фиксацией спицами (14 (20,9 %) детей) |

11 |

11 |

3 |

3 |

– |

– |

|

ВСЕГО (в контрольной группе) (п = 67) |

39 (58,2 %) |

39 (58,2 %) |

17 (25,4 %) |

17 (25,4 %) |

11 (16,4 %) |

11 (16,4 %) |

|

Основная группа |

||||||

|

ОВГЛК, пластика кольцевидной связки лоскутом m. аnconeus, фиксация локтевого сустава гипсовой повязкой (n = 14) |

14 |

14 |

– |

– |

– |

– |

|

ОВГЛК, пластика кольцевидной связки лоскутом m. аnconeus, фиксация ГЛК трансартикулярной спицей, косая проксимальная остеостомия локтевой кости с фиксацией спицами ( n = 4) |

2 |

2 |

2 |

2 |

– |

– |

|

Остеотомия локтевой кости для удлинения, коррекции ее оси и дозированного вправления ЗВГЛК, остеосинтез аппаратом Илизарова (n = 15) |

13 |

13 |

2 |

2 |

– |

– |

|

ВСЕГО (в основной группе больных) (n = 33) |

29 (87,9 %) |

29 (87,9 %) |

4 (12,1 %) |

4 (12,1 %) |

– |

– |

Рис. 3. Пациент М., 17 лет, с застарелым передневнутренним вывихом головки лучевой кости, неправильно сросшимся переломом проксимального отдела локтевой кости, сгибательно-разгибательной контрактурой левого локтевого сустава с максимальным сгибанием предплечья: а – до лечения; б – в процессе лечения; в – через 4 года после демонтажа аппарата Илизарова

Рис. 4. Рентгенограммы локтевого сустава пациента М., 17 лет, с застарелым передневнутренним вывихом головки лучевой кости, неправильно сросшимся переломом проксимального отдела локтевой кости, сгибательно-разгибательной контрактурой левого локтевого сустава: а – до лечения, в прямой и боковой (с максимальным сгибанием и разгибанием предплечья) проекциях; б – в процессе лечения; в – через четыре года после демонтажа аппарата Илизарова в прямой и боковой (с максимальным сгибанием предплечья) проекциях

ОБСУЖДЕНИЕ

В процессе исследования выявлено, что клиническими особенностями свежих изолированных вывихов ГЛК у детей были недостаточно выраженное нарушение функции локтевого сустава, отсутствие вынужденного положения руки, болевого синдрома. Это обстоятельство часто способствовало позднему обращению за медицинской помощью пациентов и их родителей [16–18].

С течением времени в процессе роста костей конечности дислокация ГЛК усугубляется, возникает ее деформация различной степени выраженности, укорочение локтевой кости. Поэтому для выбора тактики лечения необходимо учитывать сроки после травмы, возраст ребенка. Все это обусловило поиск новых практических решений по устранению недостатков и улучшению отдаленных показателей и, конечно, полному восстановлению утраченных функций конечности у больных детей.

С.С. Сальников и Ю.П. Гольцов [13] предлагают при лечении больных с ЗВГЛК и застарелыми переломами локтевой кости осуществлять остеотомию локтевой кости на вершине деформации, производить ее удлинение методом дистракции, гиперкоррекцию во фронтальной плоскости с одновременным низведени- ем и закрытым вправлением головки лучевой кости. Постепенное удлинение локтевой кости и репозицию головки лучевой с использованием аппарата Илизарова для ее вправления применяют Ph. Gicquel с соавт. [19]. Однако, по наблюдениям L. Wattincourt и R. Seringe [20], после хирургической репозиции застарелого вывиха головки лучевой кости в сочетании с остеотомией локтевой кости возможны осложнения – рецидив вывиха, псевдоартроз локтевой кости. Также к плохим результатам приводят пренебрежение возрастом больных и давностью заболевания.

В результате исследований нами модифицирована техника оперативного лечения детей с ЗВГЛК. В основной группе у 18 пациентов проведена операция ОВГЛК и пластика кольцевидной связки лоскутом m. аnconeus с фиксацией гипсовой повязкой до 1 месяца. У 4 детей из 18 отмечалась деформация проксимальной части локтевой кости и трудно вправимое состояние головки, в связи с чем им дополнительно проведена остеотомия локтевой кости и фиксация ее спицами для устранения деформации. Надо отметить, что иммобилизационный период в основной группе был значительно короче, и реабилитационные мероприятия проводились значи- тельно раньше, чем у детей в контрольной группе, что позитивно повлияло на окончательные результаты.

На основании изученных результатов лечения была разработана таблица дифференцированных показаний к методикам лечения детей с ЗВГЛК (табл. 3). Следует учесть, что таблица имеет ориентировочную направленность. Выбор метода лечения зависит от клиникорентгенологической картины заболевания.

Таким образом, основными причинами рецидива ЗВГЛК являются: 1) последствия перелома Монтеджа – оставшаяся деформация локтевой кости; 2) укорочение локтевой кости, деформация ГЛК, которые возникают в процессе роста ребенка в условиях невправленной ГЛК. Поэтому развившиеся анатомо-морфологические изменения в локтевом суставе требуют коррекции осе- вых взаимоотношений костей предплечья и локтевого сустава, обеспечения стабилизации вправленной головки лучевой кости. Эти патогенетические принципы согласуются с данными литературы [5]. При лечении больных с ЗВГЛК методикой закрытого дозированного вправления ГЛК посредством остеотомии локтевой кости для ее удлинения и коррекции оси с применением аппарата Илизарова стабилизация ГЛК осуществляется за счет образования соединительной ткани области лучелоктевого сочленения и исправленной деформации локтевой кости (возможно, до гиперкоррекции). Вновь образованная соединительная ткань не препятствовала пронационным движениям предплечья за счет ее растяжения в результате ротационной разработки предплечья. Эти данные были приведены нами ранее [21].

Таблица 3

|

Давность заболевания |

Возраст |

Анатомо-рентгенологическая характеристика |

Методика оперативного лечения |

|

До 2 мес. |

– |

Без укорочения локтевой кости и деформации ГЛК |

ОВГЛК, пластика кольцевидной связки |

|

2–12 мес. |

Вне периодов активного роста скелета |

Без укорочения локтевой кости и деформации ГЛК |

ОВГЛК, пластика кольцевидной связки |

|

Периоды активного роста скелета |

Укорочение локтевой кости, деформация ГЛК |

ОВГЛК, пластика кольцевидной связки лоскутом m. аnconeus, фиксация ГЛК трансартикулярной спицей, косая проксимальная остеотомия локтевой кости с фиксацией спицами |

|

|

Более 1 года |

До 14 лет |

Без укорочения локтевой кости и деформации ГЛК |

ОВГЛК, пластика кольцевидной связки лоскутом m. аnconeus, фиксация локтевого сустава гипсовой повязкой |

|

Укорочение локтевой кости, деформация ГЛК |

ОВГЛК, пластика кольцевидной связки лоскутом m. аnconeus, фиксация ГЛК трансартикулярной спицей, косая проксимальная остеотомия локтевой кости с фиксацией спицами |

||

|

14–16 лет |

Укорочение локтевой кости, деформация ГЛК |

Остеотомия локтевой кости для удлинения, коррекции ее оси и дозированного вправления ЗВГЛК, остеосинтез аппаратом Илизарова |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Показания к оперативным методикам лечения детей с ЗВГЛК

Таким образом, после вывиха ГЛК с течением времени нарушается биомеханика сустава, возникают различные деформации лучевой и локтевой костей, их укорочение. Поэтому лечение детей с ЗВГЛК должно быть дифференцированным в зависимости от давности заболевания, возраста, анато- мо-рентгенологических особенностей сустава.

Методики оперативного лечения детей с ЗВГЛК, основанные на разработанных костно-пластических операциях, обусловливают хорошую внутреннюю фиксацию, противодействуя повторению вывихивания ГЛК.

Список литературы Наш опыт лечения застарелых вывихов головки лучевой кости у детей

- Clare D.J., Corley F.G., Wirth M.A. Ipsilateral combination Monteggia and Galeazzi injuries in an adult patient: a case report // J. Orthop. Trauma. 2002. Vol. 16, No 2. P. 130-134. DOI: 10.1097/00005131-200202000-00011

- Дульцев И.А. Оперативное лечение застарелых вывихов и переломо-вывихов в локтевом суставе : автореф. дис. ... канд. мед. наук / Дульцев Игорь Александрович. СПб., 2010. 26 с.

- Королёв С.Б., Павлов Д.Б. Диагностика и лечение переломо-вывихов типа Монтеджа : пособие для врачей. Н. Новгород, 1998. 31с.

- Divergent elbow dislocation with radial shaft fracture, distal ulnar deformation and distal radioulnar joint instability: an unclassifiable Monteggia variant / J.L. Laratta, R.S. Yoon, M.A. Frank, K. Koury, D.J. Donegan, F.A. Liporace // J. Orthop. Traumatol. 2014. Vol. 15, No 1. P. 63-67. DOI: 10.1007/s10195-013-0239-x

- Андреев П.С., Скворцов А.П., Цой И.В. Хирургическое лечение застарелого перелома Монтеджа у детей и подростков // Практическая медицина. 2014. № 4-2: Инновационные технологии в медицине. С. 19-22.

- Овсянкин Н. А. Лечение последствий травм локтевого сустава у детей : актовая речь / Науч.-исслед. дет. ортопед. ин-т им. Г.И. Турнера. СПб., 2000. 21 c.

- Evaluation of outcome of corrective ulnar osteotomy with bone grafting and annular ligament reconstruction in neglected Monteggia fracture dislocation in children / T. Datta, N. Chatterjee, A.K. Pal, S.K. Das // J. Clin. Diagn. Res. 2014. Vol. 8, No 6. Р. LC01-LC04. DOI: 10.7860/ JCDR/2014/9891.4409

- Biomechanical analysis of the annular ligament in Monteggia fractures using finite element models / J. Tan, M. Mu, G. Liao, Y. Zhao, J. Li // J. Orthop. Surg. Res. 2015. Vol. 10. Р. 30. DOI: 10.1186/s13018-015-0170-3

- Оперативное лечение детей с посттравматическими вывихами предплечья в локтевом суставе : (метод. рекомендации) / Ленингр. науч.-ис-след. дет. ортопед. ин-т ; [сост. Н.А. Овсянкиным, В.Е. Казимирским]. Л., 1988. 17 с.

- Прощенко Я.Н., Овсянкин Н.А., Поздеева Н.А. Методы лечения детей с травмами области локтевого сустава (обзор литературы) // Травматология и ортопедия России. 2011. № 4. С. 147-151.

- Ipsilateral supracondylar humerus fracture and Monteggia lesion with a 5-year follow-up: a rare injury in a young girl / M. Cobanoglu, §.O. §avk, E. Cullu, F. Duygun // BMJ Case Rep. 2015. Vol. 2015. P. bcr2014206313. DOI: 10.1136/bcr-2014-206313

- Бабовников А.В. Новый способ хирургического лечения застарелых вывихов предплечья // Современные повреждения и их лечение : сб. материалов междунар. юбил. науч.-практ. конф., посвящ. 200-летию со дня рождения Н.И. Пирогова. М., 2010. С. 44-45.

- Способ лечения застарелого перелома локтевой кости с вывихом головки лучевой кости : пат. 2012258 Рос. Федерация : МКП А 61В 17/56 / Сальников С.С., Гольцов Ю.А.; патентообладатель Гольцов Ю.А. № 4699339/14 ; заявл. 31.05.89 ; опубл. 15.05. 94.

- Kalamchi A. Monteggia fracture-dislocation in children. Late treatment in two cases // J. Bone Joint Surg. Am. 1986. Vol. 68, No 4. Р. 615-619.

- Шевцов В.И., Швед С.И., Сысенко Ю.М. Чрескостный остеосинтез при лечении оскольчатых переломов. Курган, 2002. 332 с.

- Eamsobhana P., Kaewpornsawan K. Chronic Monteggia lesions treatment with open reduction and Z-lengthening technique with annular ligament reconstruction // J. Med. Assoc. Thai. 2012. Vol. 95, No Suppl. 9. Р. S47-S53.

- Surgical treatment for chronic radial head dislocation / E. Horii, R. Nakamura, S. Koh, H. Inagaki, H. Yajima, E. Nakao // J. Bone Joint Surg. Am. 2002. Vol. 84, No 7. Р. 1183-1188. DOI: 10.2106/00004623-200207000-00014

- Outcomes after surgical treatment of missed Monteggia fractures in children / G.L. di Gennaro, A. Martinelli, C. Bettuzzi, D. Antonioli, R. Rotini // Musculoscelet. Surg. 2015. Vol. 99, No Suppl. 1. Р. S75-S82. DOI: 10.1007/s12306-015-0362-3

- Traitement de la fracture de Monteggia negligee par allongement de l'ulna avec la technique d'Ilizarov / P. Gicquel, B. de Billy, C. Karger, M.C. Maximin, J.M. Clavert // Rev. Chir. Orthop. Reparatrice Appar. Mot. 2000. Vol. 86, No 8. P. 844-847.

- Wattincourt L., Seringe R. Fractures de Monteggia anciennes chez l,enfant. Treitement chirurgical: resultats a moyen terme // Chir. Orthop. 2000. Vol. 86, No suppl. II. P. 39.

- Солдатов Ю.П., Макушин В.Д. Аппарат Илизарова. Лечение патологии локтевого сустава с позиций доказательной медицины. [Saarbrücken, Германия] : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. 301 с.