Наш опыт применения интрамедуллярного эластичного стабильного остеосинтеза при лечении диафизарных переломов бедра у детей

Автор: Первунинская Юлия Евгеньевна, Попков Дмитрий Арнольдович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2013 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования. Анализ первого опыта использования интрамедуллярного стабильного эластичного остеосинтеза в условиях Областной детской больницы имени Красного Креста г. Кургана. Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов лечения диафизарных переломов бедра с использованием интрамедуллярного стабильного эластичного остеосинтеза у 25 детей. Во всех случаях перелом был закрытым, на уровне диафиза. В одном случае перелом носил патологический характер на фоне фибромы. Ни в одном случае не отмечалось острых сосудистых и неврологических нарушений. Результаты. Сроки оперативного лечения от момента получения травмы колебались от 1 до 69 суток. У 17 детей имплантат удален, во всех случаях достигнуто сращение в правильном положении с полным восстановлением функции нижней конечности. Встретившиеся в процессе лечения осложнения не оказали влияния на сроки консолидации и функционального восстановления. Заключение. Полученные результаты лечения позволяют говорить об эффективности метода интрамедуллярного эластичного стабильного остеосинтеза при диафизарных переломах бедренной кости у детей в возрасте 5 лет и старше.

Интрамедуллярный эластичный стабильный остеосинтез, диафизарные переломы бедра, дети

Короткий адрес: https://sciup.org/142121636

IDR: 142121636

Текст научной статьи Наш опыт применения интрамедуллярного эластичного стабильного остеосинтеза при лечении диафизарных переломов бедра у детей

Со времени внедрения в начале 80-х годов J.-P. Metaizeau и J. Prevot интрамедуллярного эластичного стабильного остеосинтеза подходы к лечению диафизарных переломов бедренной кости у детей кардинально изменились [6, 7, 8]. Оперативные методы лечения переломов у детей, по мнению многих авторов, показаны в возрастном периоде старше 5 лет [11, 12]. Учитывая психологические, социальные и экономические факторы, интрамедуллярный остеосинтез эластичными стержнями наиболее целесообразен в возрастной группе 5-14 лет, что обеспечивает сокращение длительности стационарного лечения, быстрое функциональное восстановление после травмы [4, 10, 11]. Восстановление обычного образа жизни ребенка происходит в короткие сроки [1]. Другими преимуществами метода являются достижение репозиции перелома на операционном столе, малоинвазивность оперативной техники, отсутствие необходимости внешней иммобилизации [2, 3].

Целью данного исследования явился анализ нашего первого опыта использования интрамедуллярного стабильного эластичного остеосинтеза в условиях Областной детской больницы имени Красного Креста г. Кургана.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Мы проанализировали ретроспективно результаты лечения диафизарных переломов бедра у детей с использованием интрамедуллярного стабильного эластичного остеосинтеза в течение 2012 года. Все 25 случаев (мальчики – 17 случаев, девочки – 8 случаев) являются последовательными. Критерием включения в исследование явилось применение интрамедуллярного стабильного эластичного остеосинтеза при лечении диафизарных переломов у детей.

Средний возраст детей на момент получения травмы составил 8,6±0,51 года. Переломы во всех случаях были закрытыми, по характеру линии перелома: 14 поперечных, 6 косых, 3 винтообразных и 2 крупнооскольчатых. Уровень перелома соответствовал средней трети диафиза у большинства пациентов – в 19 случаях, верхней трети – в 5 случаях, нижней трети – у одного пациента. В шести случаях повреждение было сочетанным (закрытая черепно-мозговая травма). Особенностью перелома в нижней трети диафиза бедра явилось прохождение линии перелома через очаг неоссифицирующей фибромы, когда обстоятельством травмы явилось занятие контактным спортом (футбол). По причине травматизма случаи рас- пределились следующим образом: 40 % – автодорожные, 35 % – уличные, 25 % – прочие (школьные, детский сад).

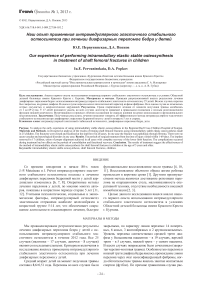

Во время оперативного вмешательства соблюдались принципы стабильного эластичного остеосинтеза, применялись методики и технические приемы, описанные авторами метода [6, 7, 8]. Диаметр эластичного стержня соответствовал 40 % диаметра костномозгового канала, дугообразные изгибы стержней идентичны, но противонаправлены и располагаются на уровне перелома. Использовался адаптированный хирургический инструментарий, интраоперационный визуальный контроль с помощью C-дуги. Для переломов в средней и верхней третях была применена методика ретроградного биполярного эластичного стабильного остеосинтеза (рис. 1), для переломов в нижней трети – методика антеградного монополярного интрамедуллярного остеосинтеза.

Результаты оценивались по следующим показателям: методика и длительность оперативного вмешательства, параметры имплантов, длительность госпитализации, рентгенологические показатели смещения отломков в ближайшем послеоперационном и более позднем периоде, время восстановления движений и активности ребенка в послеоперационном периоде, встретившиеся осложнения.

Для статистической обработки данных использовалась программа Attestat ® . Показателями описательной статистики явились среднее значение, стандартное отклонение и средняя ошибка средней арифметической.

Рис. 1. Рентгенограммы бедра пациента Н. на этапах лечения: а - до остеосинтеза; б - после выполнения интрамедуллярного стабильного эластичного остеосинтеза; в – через шесть недель после операции; г – после удаления материала остеосинтеза

РЕЗУЛЬТАТЫ

Время от получения травмы до выполнения оперативного вмешательства составило в среднем 2,4±0,33 дня за исключением двух случаев, когда интрамедуллярный остеосинтез выполнен при наступлении вторичного смещения отломков на 22 сутки и при неправильно срастающемся переломе – на 69 сутки.

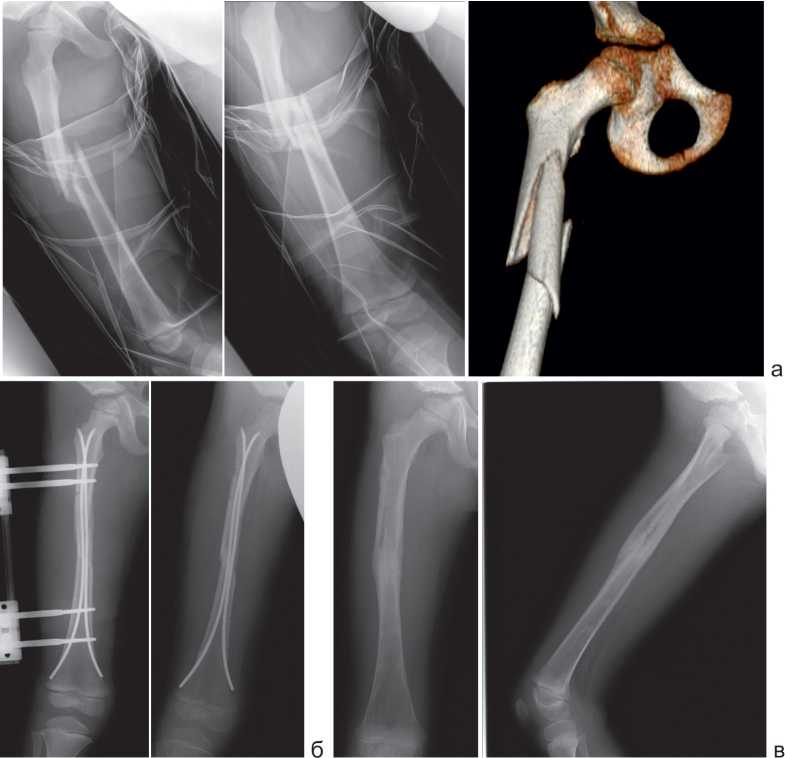

Длительность оперативного вмешательства варьировала от 30 до 105 минут, составляя в среднем 54,2±3,32 минуты. Для первичной репозиции скелетное вытяжение использовалось в 23 случаях. Ни у одного пациента не потребовалось ни открытой репозиции фрагментов, ни применения временного дистракционного внешнего устройства. У двух пациентов при проведении спиц через зону перелома произошло формирование дополнительно осколка, но данное обстоятельство не повлияло на способ остеосинтеза и последующее течение послеоперационного периода. В других двух случаях, учитывая крупнооскольчатый характер перелома, была выполнена методика комбинированного остеосинтеза, когда интрамедуллярный стабильный эластичный остеосинтез дополнялся внешней фиксацией аппаратом Илизарова или Orthofix (рис. 2). Наконец, в одном случае одновременно с остеосинтезом перелома был произведен остеосинтез винтом шейки и головки бедра in situ, учитывая выявленный при госпитализации проксималь- ный эпифизеолиз бедра.

Во время оперативного вмешательства проводилась антибактериальная профилактика. Кривизна интрамедуллярных стержней была модифицирована в 20 случаях для лучшей адаптации к уровню перелома. Отношение диаметра стержня к диаметру костно-мозгового канала составило в среднем 0,39±0,01, если не учитывать двух случаев в самом начале освоения методики, когда это отношение было ниже 0,3, и когда были применены гипсовые циркулярные повязки в послеоперационном периоде.

Дети были вертикализированы с костылями на 2-7 сутки после операции, в этот же период значительно снижался или исчезал болевой синдром. Общая длительность госпитализации составила 14,8±2,42 дня и была обусловлена скорее нормативными документами (медико-экономическими стандартами), чем клинической необходимостью. Начало ходьбы с частичной опорой на оперированную конечность (не более 50 %) приходилось на третью неделю, полная нагрузка была разрешена в период от 3 до 8 недель после операции в зависимости от динамики формирования костной мозоли и характера линии перелома. Дети смогли начать посещать школу в течение первого месяца после операции во всех случаях.

Рис. 2. Рентгенограммы и 3D-реконструкция бедра пациента М. на этапах лечения: а – до лечения; б – комбинированный остеосинтез и после удаления внешнего фиксатора; в – после удаления интрамедуллярных стержней

Частота амбулаторных наблюдений составила в среднем один консультативный осмотр в 6 недель. Восстановление движений в смежных суставах отмечено у всех пациентов и произошло в период от 1 до 3 месяцев после выполнения остеосинтеза. Из 25 пролеченных детей стержни удалены у 17 детей, критериями для удаления является клинико-рентгенологическая картина сращения перелома: исчезновение линии перелома, непрерывность кортикальных пластинок, полный объем движения в смежных суставах, отсутствие болевого синдрома, ходьба с полной нагрузкой на оперированную конечность. В среднем срок удаления стержней составил 4-6 месяцев.

При рентгенологическом исследовании видимая костная мозоль, преимущественно периостальная, окружавшая уровень перелома, появлялась к концу первого месяца после перелома. Именно в этот момент пациенту разрешался постепенный переход к ходьбе с полной нагрузкой.

Мы не наблюдали торсионных деформаций бедра после выполнения остеосинтеза. Избыточная длина сегмента отмечалась в 4 случаях (от 0,5 до 1,2 см), укорочение (0,5 см) – у двух пациентов. Угловая деформация сегментов отмечена в 6 случаях и составила от 3° до 14°. В двух из этих случаев деформация была менее 5° и не потребовала коррекции. В двух случаях деформация была 7° и 12°, но в процессе наблюдения прогрессивно уменьшалась по мере ремоделирования костной мозоли и роста ребенка. Еще в двух случаях угловые деформации, выявленные в ближайшем послеоперационном периоде, были устранены либо реориентацией изгиба стержней, либо наложением гипсовой повязки и гипсотомией.

Среди других осложнений отметим перфорацию кожи свободным концом стержня, что потребовало госпитализации ребенка для укорочения спицы. Осложнений при удалении спиц мы не наблюдали.

ОБСУЖДЕНИЕ

Традиционно в практике детских травматологов использовалось скелетное вытяжение или закрытая ручная репозиция с наложением гипсовой повязки для лечения диафизарных переломов бедренной кости [10, 11]. Эти методы не утратили своей актуальности и используются чаще всего при лечении переломов бедренной кости у детей в возрасте от 0 до 4 лет.

Среди оперативных методов лечения ведущим яв- ляется интрамедуллярный стабильный эластичный остеосинтез [2, 3, 4]. Его преимуществами являются малоинвазивность, точность репозиции перелома, относительная простота осуществления, отсутствие необходимости в дополнительной иммобилизации, ранняя активизация пациента, возвращение его к обычному образу жизни и социальная адаптация в короткий период после травмы [5, 6, 7, 8]. Результаты нашей серии под- тверждают вышеперечисленные преимущества метода. Как и в других сериях наблюдений, начало ходьбы с полной нагрузкой на поврежденную конечность у наших пациентов произошло к 6-7 неделе после операции [3, 5, 8]. Дети смогли начать посещать школу в течение первого месяца после операции во всех случаях. Ни у одного пациента не отмечались ни замедленная консолидация, ни формирование ложного сустава, в том числе и у больного с переломом на уровне фибромы. Данное осложнение крайне редко встречается в литературе при лечении переломов интрамедуллярным эластичным стабильным остеосинтезом у детей [3, 4, 9].

В отношении других осложнений, встретившихся у наших пациентов: перфорация кожи свободным концом спицы, угловые деформации, потребовавших выполнения незапланированных вмешательств, то они описаны и в других публикациях. Частота их встречаемости сходна с частотой подобных осложнений в нашей серии. Мы разделяем мнение U.G. Narayanan et al. [9] и J.M. Flynn et al. [3], что такого рода осложнения обусловлены нарушением техники оперативного вмешательства.

ВЫВОДЫ

Основываясь на опыте лечения 25 пациентов в возрасте от 6 до 15 лет с диафизарными переломами бедренной кости, мы можем утверждать, что метод интрамедуллярного эластичного стабильного остеосинтеза является эффективным, сравнительно технически про- стым методом оперативного лечения, который позволяет активизировать ребенка в минимально короткие сроки после оперативного вмешательства, не требует внешней иммобилизации, уменьшает сроки стационарного лечения, дает низкий процент осложнений.