Нашествие Батыя на Рязанскую землю на миниатюрах XVI в

Автор: Чернецов А.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Славяно-русские древности

Статья в выпуске: 251, 2018 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена рассмотрению серии миниатюр Лицевого летописного свода Ивана Грозного - многотомного создания книжной культуры. Анализируемые миниатюры посвящены начальному этапу монголо-татарского нашествия на русские земли - завоеванию Рязанского княжества. Особенности композиций содержат дополнительную «сверхтекстовую» информацию об отношении книжников и миниатюристов XVI в. к изображаемым событиям. На миниатюрах изображены боевые эпизоды и полевые фортификационные сооружения. Подробно отражена история осады и взятия Старой Рязани. Сцены разрушений и разграбления древнерусских городов позволяют понять, какие потери в глазах потомков представлялись наиболее важными.

Лицевой летописный свод ивана грозного, исторические миниатюры, монголо-татарское нашествие, рязанская земля, старая рязань

Короткий адрес: https://sciup.org/143164057

IDR: 143164057

Текст научной статьи Нашествие Батыя на Рязанскую землю на миниатюрах XVI в

Историко-археологическое изучение и комментирование миниатюр Лицевого летописного свода имеет давнюю традицию (см.: Арциховский, 2004. С. 75–223; Амосов, 1998; Лицевой летописный свод…, 2003). В частности, им посвящен ряд публикаций автора этой статьи (Чернецов, 1990; 2015; Chernetsov, 2015). Огромное количество этих миниатюр сильно затрудняет их исчерпывающее изучение и даже не позволяет дать всей этой серии какую-то обобщающую характеристику. По этой причине представляется целесообразным обратиться к рассмотрению отдельных групп миниатюр. Автор этой статьи предполагает подготовить обзор значительной серии миниатюр, посвященных истории Рязанского княжества до утраты им независимости. На эту тему им уже была написана небольшая статья, посвященная легендарному рассказу о военном столкновении войск Дмитрия Донского и Олега Ивановича Рязанского (Чернецов, 2005). В данном случае рассматривается небольшая серия миниатюр, посвященная событиям монголо-татарского нашествия на Рязанскую землю, которая первой оказалась на пути завоевателей. Эти миниатюры находятся в Голицынском томе http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.251.303-313

Свода (Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург), IV, 225, лл. л. 302 об. – 311 об.; Лицевой летописный свод…, 2009. Кн. 5. С. 327–346. Соответствующий текст см.: ПСРЛ, 1885. Т. 10. С. 105, 106). Историческое значение этих событий освещено в многочисленных специальных работах (см., напр.: Чернецов , 2003; Чернецов, Стрикалов , 2003).

Первая композиция серии (л. 302 об.) представляет появление завоевателей у границ Рязанской земли (верховья Дона в районе впадения в него р. Воронеж). При этом упоминается захваченный монголами город Онуза (Онуга, Нухла, Нузла), не имеющий точной достоверной локализации. В Списке городов русских дальних и ближних этот город («Онузе») фигурирует в ряду «литовских» (Новгородская первая летопись…, 2001. С. 476), что свидетельствует о его нахождении на рязанско-черниговском пограничье.

В верхней части миниатюры изображен Батый, возглавляющий конное войско. Воины представлены в кольчугах и шлемах-шишаках (они вполне тождественны изображениям русских воинов). Батый также в кольчуге, на его голове городчатый царский венец, на плечах воинский плащ. Воины представлены молодыми, безбородыми. Батый с длинной бородой. Он беседует с воином, изображенным с небольшой бородкой. Очевидно, это один из его военачальников. Батый и его воины вооружены копьями.

Внизу – сидящий на престоле Батый, изображенный на фоне шатра (что обозначает, что он находится в шатре), отдает приказания пешим воинам. Еще одна группа пеших воинов рубит мирное население и поджигает жилища. Рядом с шатром решетчатые вертикальные сооружения с округлым завершением (возможно, сильно деградированные изображения юрт).

В верхнем правом углу изображение небольшого града, обнесенного стенами с башнями. Показана одноглавая церковь. Очевидно, град изображает загадочную Онузу.

На следующей миниатюре Батый направляет к рязанским князьям послов (л. 303). В руках сидящего на престоле Батыя изображен посох – важный символ царской власти. В тексте упомянуты два посла и сопровождавшая их «жена-ча-родеица» (шаманка). Послы представлены в длиннополых одеждах, обычных при изображении горожан и бояр. Черты национального своеобразия одежды и головных уборов отсутствуют. То же касается одежды «чародеицы»; на ее голове изображен платок, обозначающий, что это замужняя женщина. На древнерусских миниатюрах языческие жрецы, волхвы и колдуны обычно изображались в костюмах рядового населения. Любопытно, что, несмотря на то что летописный текст сообщает только о двух послах и женщине, на миниатюре изображено более многочисленное посольство. Очевидно, в представлении миниатюристов XVI в. высокопоставленных послов могущественного правителя должна была сопровождать свита. Посольство направляется к рязанским князьям на конях. Женщина, как и другие участники посольства, представлена едущей верхом.

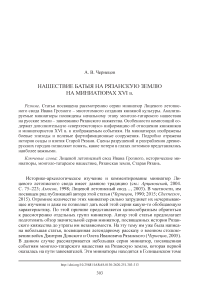

Согласно тексту Лицевого свода, князья «рязанские, муромские и пронские» собрались для выступления против захватчиков в Воронеже (очевидно, позднейшие книжники подразумевали город Воронеж, основанный в XVI в.). Соответственно, рязанские князья и неприятельские послы изображены в укрепленном городке, в действительности в то время не существовавшем (л. 303 об) (рис. 1).

T#UM П4Ш<

ГОУД t ,

K

ristiгке

^А-^даь

tfnifi. м*|*Ы(нп&глл |>дйн .

ц^дт£еуснил4г»б

. ;#^t2tj»iv

«К<Н . HH^OrtbtKl/MfAsM MUi»ytni/S,

чмнI'^ffropo^ty . 0bfH^O

<|14Ш4НЛ4^НПдН ■ Д»

Рис. 1. Рязанские князья и послы Батыя в Воронеже. Голицынский том Свода (Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург), IV, 225, л. 303 об.)

Среди послов показана «жена-чародеица». В древнейшей версии данной летописной статьи в Новгородской первой летописи находим чтение «на Воронажь» (Новгородская первая летопись…, 2001. С. 74), т. е., очевидно, на р. Воронеж. В позднейшем легендарном рассказе «Повести о Николе Зарайском», очевидно созданном в Рязанской земле, место действия определено как «прииде на реку на Воронеж к царю Батыю» ( Лихачев , 1949. С. 288). По совокупности данных разных источников место встречи рязанских князей с послами Батыя получает достаточно конкретную локализацию. Оно также подтверждается данными о местоположении Онузы.

При описании последующих событий изложение Свода расходится с более ранним летописным текстом. В последнем говорится только о том, что рязанские князья собрались для сопротивления монголо-татарам; в Своде сообщается о генеральном сражении («сеча зла»), данном завоевателям на границах княжества. Ранний текст о сражении не говорит, изложение событий отмечено недоговоренностью, включает отсылки к событиям библейской истории. Слова летописца «отъя Господь у нас силу, а недоумение и грозу, и страх, и трепет вложи в нас» (Новгородская первая летопись…, 2001. С. 75) прямо указывают на то, что устрашенное рязанское воинство бежало без боя. Рассказ о кровопролитном сражении у границ княжества, по-видимому, восходит к легендарному повествованию о нашествии Батыя на Рязань в «Повести о Николе Зарайском» ( Лихачев , 1949. С. 290, 291).

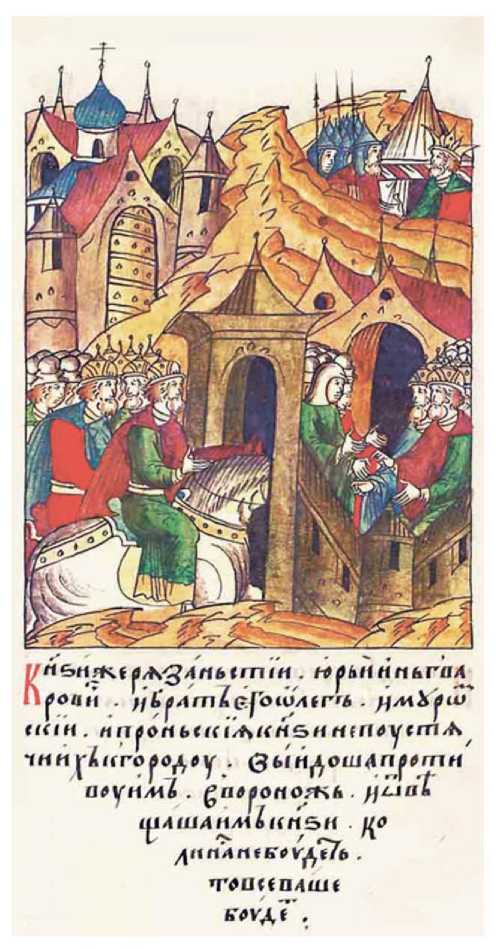

Согласно тексту Лицевого свода, войско Батыя приступило к осаде столицы княжества 6 декабря 1237 г. (в Новгородской первой летописи – 16-го числа того же месяца). Взятие [Старой] Рязани в летописях датируется 21 декабря. То есть, согласно древнейшим записям, осада длилась 5 дней, а в Своде 15. Данное расхождение наиболее вероятно связано с ошибкой переписчика. Осада, согласно тексту, сопровождалась возведением частокола по периметру укреплений города («острогом оградиша») – (л. 306 об.) (рис. 2). Учитывая протяженность укреплений Старой Рязани (более 3 км), данное сообщение может показаться недостоверным. Однако это была распространенная практика, применявшаяся монголами при осаде крупных городских центров (аналогичный прием был вскоре использован при осаде Владимира). На миниатюре укрепления Старой Рязани представлены в виде условных стен и башен, сооруженный осаждающими «острог» изображен в виде частокола. Участок частокола на переднем плане имеет в нижней части косые бревенчатые контрфорсы, усиливающие конструкцию.

Взятие столицы Рязанского княжества представлено в виде прорыва конным воинством кольца укреплений, захватчики зажигают здания, изображены окровавленные обитатели города. Следующие четыре миниатюры изображают последствия взятия города. На первой представлено избиение представителей княжеского рода, их приближенных и служителей (л. 308 об.). На второй – расправа над представителями духовенства. Изображены монахи и монахини, которых рубят и расстреливают из луков и бросают в огонь. Единичная фигура изображает представителя белого духовенства. Он показан без священнических риз, в длиннополой одежде, сходной с одеждой мирян (как одевались священнослужители вне храма). Принадлежность к духовенству обозначена выстриженной макушкой (так называемое гуменце). Третья миниатюра посвящена проявлени-

Рис. 2. Осада Старой Рязани. Голицынский том Свода, л. 306 об.

ям жестокости завоевателей (л. 309). Один из воинов «взрезывает груди» поверженному пленнику. Другой склоняется над простертой обнаженной женщиной. Две стоящие женские фигуры (одна в головном платке замужней женщины, другая простоволосая, видимо, изображает незамужнюю) представлены с рукой, прижатой к щеке (жест печали). Один из пленников изображен со связанными за спиной руками. Часть неприятельских воинов (очевидно, предводители) изображены в позолоченных шлемах-шишаках, остальные в обычных, стальных, покрашенных синим.

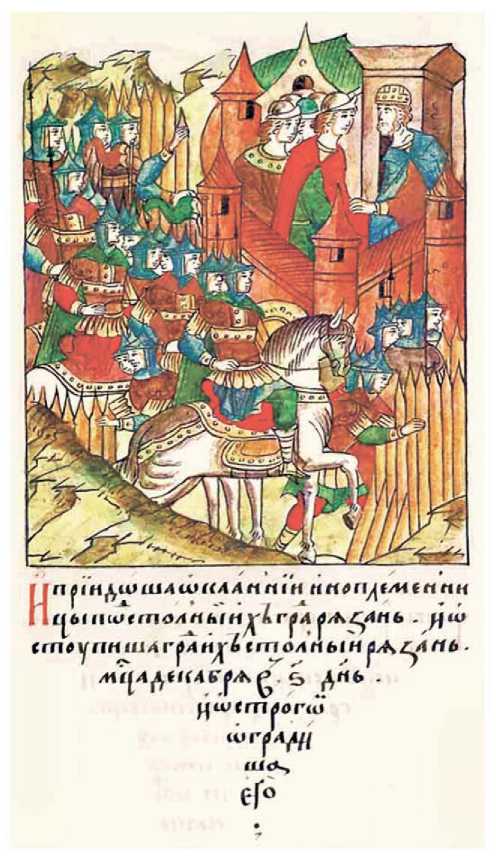

Следующая миниатюра посвящена разорению и разграблению захватчиками церквей и монастырей города (л. 309 об.) (рис. 3). На миниатюре изображены пять одноглавых церковных зданий, объятых пламенем, и поджигающие их пешие и конные воины. На переднем плане условное здание (очевидно, монастырская постройка), перед входом в которое изображен церковный престол (?). Пеший воин в золоченом шлеме (очевидно, один из предводителей) выносит из здания большой плоский ларец прямоугольной формы. Очевидно, это вместилище для драгоценностей церковной или монастырской ризницы (в тексте неопределенное «имение их поимаша»). Это единственная миниатюра, на которой изображена добыча, доставшаяся неприятелю в Старой Рязани. Характерно, что речь идет, несомненно, о церковных сокровищах. Между тем многочисленные клады, сокрытые жителями города во время его осады, не содержат драгоценностей богослужебного назначения. Точнее сказать, в них встречаются драгоценные изделия, украшенные изображениями святых, процветших крестов, наконец, дорогие наперсные кресты, но такие вещи, как потиры, дискосы и т. п., в составе кладов эпохи монгольского нашествия отсутствуют. Это касается не только Старой Рязани, но и подавляющего большинства кладов, происходящих из других городов. Данное обстоятельство, очевидно, объясняется тем, что инициатива сокрытия дошедших до нас кладов была связана с частными владельцами. Сокровища храмов и монастырей не являлись личной собственностью и в случае взятия города, вероятно, как правило, попадали в руки захватчиков.

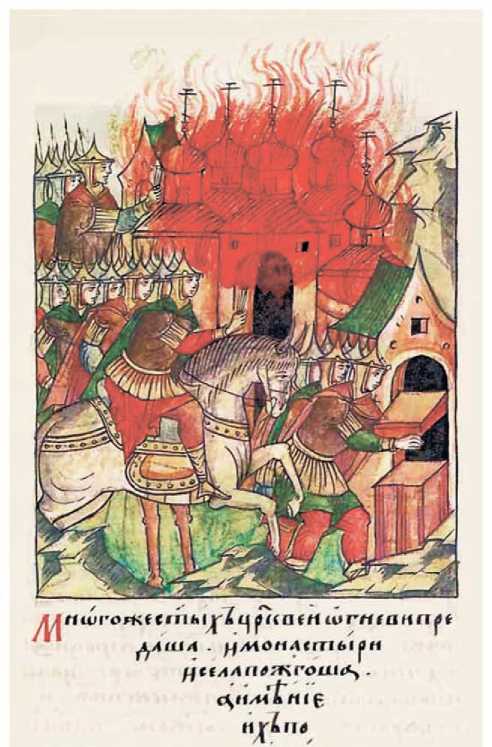

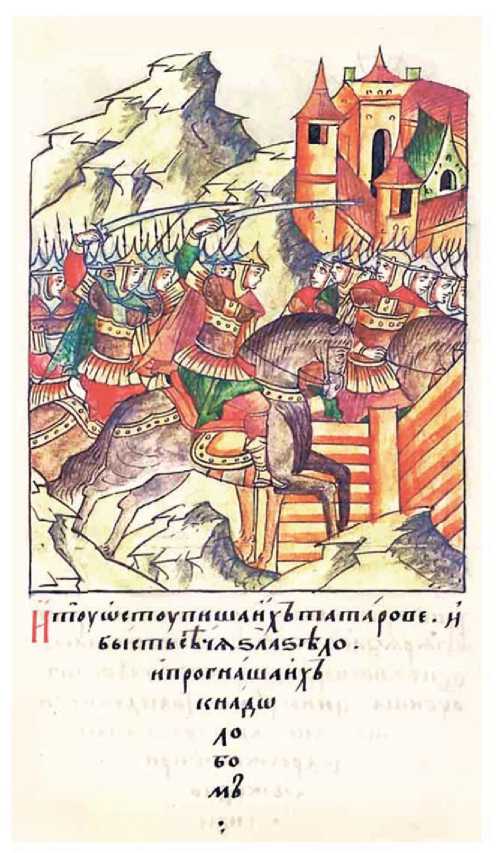

Последующие миниатюры повествуют о боевых действиях остатков рязанского воинства и с опозданием пришедших ему на помощь владимирцев под Коломной, входившей в то время в состав Рязанской земли. Приступившие к городу завоеватели оттеснили русских «к надолобом» (л. 311) (рис. 4). Последние изображены отлично от «острога», которым была окружена Старая Рязань. «На-долобы» имеют вид ограждения столбовой конструкции, причем промежутки между столбами заполнены врубленными в них горизонтальными бревнами. Они представлены в роли дополнительного укрепления, возведенного с внешней стороны городских стен Коломны.

Участвовавшие в боевых действиях рязанский князь Роман Ингворович и сын великого князя Владимирского Всеволод Юрьевич изображаются в княжеских шапках. На двух последних композициях, повествующих о поражении русских и гибели князя Романа, оба князя изображены в позолоченных шлемах полусферической формы. Владимирский воевода Глеб Еремеевич, также погибший в бою, изображен в позолоченном шлеме, но обычного для русского и татарского воинств типа (шишак). Любопытно, что в данном случае миниатюрист

НЛ1*, им

Рис. 3. Разорение и разграбление церквей и монастырей. Голицынский том Свода, л. 309 об.

Рис. 4. Осада Коломны. Голицынский том Свода, л. 311

присваивает русским князьям экзотический тип шлема (подобные шлемы встречаются на изображениях западных рыцарей). Вероятно, это отражает представления об особо ценном, импортном вооружении. В «Задонщине» при описании вооружения войска Дмитрия Донского упоминаются «мечи литовские», «су-лицы немецкие», «кинжалы фряския» ( Адрианова-Перетц , 1947. С. 200, 201). В «Слове о полку Игореве» прославляются воины Романа Мстиславича Владимиро-Волынского и Мстислава Ярославича Луцкого «под шеломы латинскими» (Хрестоматия…, 1947. С. 116).

Созданные в XVI в. миниатюры Лицевого летописного свода не так много добавляют к той информации, которая содержится в более ранних летописных статьях, повествующих о тех же событиях. Тем не менее в них представлена дополнительная, так называемая сверхтекстовая, информация. Она касается количественного состава Батыева посольства, конструкций оборонительных сооружений, иерархии, существовавшей в противоборствующих воинских отрядах. Миниатюристам удалось успешно справиться с задачей изобразить масштаб катастрофических событий. Они, безусловно, не стремились преуменьшить масштабы военного поражения. Однако возможности драматизировать или героизировать события за счет включения в повествование хорошо известных книжникам легендарных эпизодов из популярной «Повести о Николе Зарайском» использованы не были.

Список литературы Нашествие Батыя на Рязанскую землю на миниатюрах XVI в

- Адрианова-Перетц В. П., 1947. Задонщина. Текст и примечания//Труды отдела древнерусской литературы Института литературы АН СССР. Т. V. М.; Л.: Изд-во АН СССР. С. 194-224.

- Амосов А. А., 1988. Лицевой летописный свод Ивана Грозного: комплексное кодикологическое исследование. М.: Эдиториал УРСС. 392 с.

- Арциховский А. В., 2004. Древнерусские миниатюры как исторический источник. Томск; М.: Водолей Publishers. 352 с.

- Лихачев Д. С., 1949. Повести о Николе Заразском//Труды отдела древнерусской литературы Института литературы АН СССР. Т. VII. М.; Л.: Изд-во АН СССР. С. 257-406.

- Лицевой летописный свод XVI века. Методика описания и изучения разрозненного летописного комплекса/Сост.: Е. А. Белоконь, В. В. Морозов, С. А. Морозов. М.: РГГУ, 2003. 223 с.

- Лицевой летописный свод. Русская летописная история. Кн. 5: 1217-1241 гг. М.: Актеон, 2009. 542 с.

- Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. Рязань: Александрия, 2001. 642 с. (Русские летописи; т. 10.)

- Полное собрание русских летописей. Т. 10: Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью. СПб.: Тип. М-ва внутренних дел, 1885. 244 с.

- Хрестоматия по древней русской литературе XI-XVII веков. 4-е изд., испр. и доп./Сост. Н. К. Гудзий. М.: Учпедгиз, 1947. 504 с.

- Чернецов А. В., 1990. Древнейшие события русской истории на миниатюрах XVI в.//Труды отдела древнерусской литературы Института литературы АН СССР. Т. XLIV. Л.: Наука. С. 422-432.

- Чернецов А. В., 2003. К проблеме оценки исторического значения монголо-татарского нашествия как хронологического рубежа//Русь в XIII веке. Древности темного времени. М.: Наука. С. 2-17.

- Чернецов А. В., 2005. Скорнищевская битва на миниатюрах Лицевого летописного свода//Великое княжество Рязанское: историко-археологические исследования и материалы/Отв. ред. А. В. Чернецов. М.: Памятники исторической мысли. С. 547-553.

- Чернецов А. В., 2015. Католицизм глазами миниатюристов Лицевого летописного свода//Города и веси средневековой Руси. Археология, история, культура: К 60-летию Н. А. Макарова: сб. ст. М.; Вологда: Древности Севера. С. 410-414.

- Чернецов А. В., Стрикалов И. Ю., 2003. Старая Рязань и монголо-татарское нашествие в свете новых исследований//Русь в XIII веке. Древности темного времени. М.: Наука. С. 18-33.

- Chernetsov A. V., 2015. Religious and political concepts in miniatures of the Illustrated Chronicle of Ivan the Terrible//Zbrojne i ideologiczne konflikty w dawnym piśmiennictwie Słowian i ich echa w nowszej kulturze/Eds: M. Kaczyńska, J. Stradomski. Kraków: Instytut Filologii Słowiańskiej Universytetu Jagellońskiego w Krakowie. S. 133-149. (Krakowsko-Wileńskie Studia Sławistyczne: Seria poświęcona starożytnościom słowiańskim; t. 11.)