Наскальное искусство раннего пласта на территории Минусинской котловины: опыт систематизации данных и экспериментально-трасологического исследования

Автор: Зоткина Л.В., Сутугин С.В., Постников Н.В., Русакова И.Д., Давыдов Р.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

Одной из актуальных проблем изучения наскального искусства в Минусинской котловине остается культурнохронологическая атрибуция петроглифов раннего пласта. В последние годы это направление исследований активно развивается, продолжается дискуссия о возрасте минусинского и ангарского стилей, а также предлагаются различные способы решения проблемы классификации корпуса наскальных изображений раннего пласта, который за последние годы значительно расширился. Полевые исследования в 2021 г. были направлены на систематизацию имеющихся данных о ранних наскальных изображениях Минусинской котловины, а также включали детальное экспериментально-трасологическое изучение петроглифов этого пласта. Систематизация данных о наиболее архаичных изображениях рассматриваемого региона включала документирование (описание и фиксацию) петроглифов по единому стандарту, с учетом всех необходимых параметров плоскостей и отдельных изображений для дальнейшей статистической обработки информации об особенностях как петроглифов, так и контекста, в котором они расположены. Изучение палимпсестов, в которых участвуют ранние изображения, проводилось параллельно с серией экспериментов, направленных на установление механизмов деформации следов пикетажа на участках пересечений петроглифов. Это позволило выявить ряд ограничений метода анализа перекрываний, которые обусловлены неполной сохранностью следов. Однако с другой стороны, проведенные сопоставления экспериментальных данных с результатами трасологического анализа большой серии пересечений, позволили выявить новые признаки, значимые для определения последовательности нанесения наскальных изображений в палимпсестах. Экспериментально-трасологический анализ петроглифов раннего пласта показал, что одной из наиболее важных характеристик для их культурно-хронологической атрибуции являются особенности построения и последовательность выполнения линий пикетажа внутри изображений.

Наскальное искусство, петроглифы, ранний пласт, минусинская котловина, эксперимент и трасология, палимпсест

Короткий адрес: https://sciup.org/145146152

IDR: 145146152 | УДК: 903.07.31 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0453-0458

Текст научной статьи Наскальное искусство раннего пласта на территории Минусинской котловины: опыт систематизации данных и экспериментально-трасологического исследования

Исследование памятников наскального искусства Минусинской котловины в ходе полевого сезона 2021 г. было сосредоточено на изучении петроглифов и рисунков, относящихся к раннему пласту. Под ранним пластом авторы статьи подразумевают изображения минусинского и ангарского стилей, а также различные переходные варианты, которые на данный момент надежно не датированы. Все современные представления о возрасте этой обширной группы изображений остаются гипотетическими [Шер, 1980, 2006; Подольский, 1973; Пяткин, Мартынов, 1985; Советова, Миклашевич, 1999; Миклашевич, 2015; Русакова, 2005; Есин, 2010]. В современных исследованиях этой проблематики прослеживается тенденция к расширению территориальных границ распространения наскальных изображений раннего пласта [Ковтун, 2001, с. 90; Молодин и др., 2019; Миклашевич, 2020, с. 84]. Считалось, что минусинский стиль встречается исключительно на памятниках Среднего Енисея, но современные представления о его географии изменились. При этом исследователи согласны в том, что манера исполнения этих петроглифов архаична, что они были созданы до появления искусства культур каракольско-окуневского круга. Однако нельзя сказать, что расширение как территориальной, так и источниковой базы приблизило решение проблем, связанных с культурной и хронологической атрибуцией раннего пласта. Скорее, напротив, на данный момент не предложено новой классификации изображений рассматриваемого обширного корпуса петроглифов, позволяющей на современном уровне подходить к этой проблеме.

Направления исследований и конкретные научные задачи, которые будут способствовать уточнению культурно-хронологической принадлежности изображений раннего пласта, не раз были озвучены (см., напр.: [Миклашевич, 2015; Миклашевич, 2020, с. 89]). В рамках работы экспедиции Минусинского петроглифического отряда в полевом сезоне 2021 г. были проведены исследования, ориентированные лишь в некоторых из этих направлений.

Одной из главных задач при документировании наскальных изображений любого периода является правильная систематизация данных, облегчающая дальнейшую обработку материалов (как иллюстративных, так и описательных). Для оптимального решения этой задачи были проведены следующие мероприятия. При изучении крупных местонахождений, таких, например, как Шалаболинская писаница, была подготовлена специальная внутренняя рабочая индексация, включающая только изображения, относящиеся к раннему пласту. Кроме того, для обеспечения полноты данных и во избежание ошибок при работе с каждой плоскостью или с конкретными изображениями, сразу осуществлялась привязка к двум основным существующим системам индексации, разработанным для всего местонахождения Б.Н. Пяткиным и А.Л. Заикой [Пяткин, Мартынов, 1985; Учетная карта…, 2010]. Для других памятников, где плоскости с ранними изображениями составляют, скорее, исключение, например, Бояры I, использовалась существующая индексация плоскостей, а дополнительно нумеровались только изображения в пределах выбранных скальных поверхностей.

В соответствии с разработанным стандартом документирования были выполнены описания плоскостей и каждого изображения, отнесенных к раннему пласту. В ходе этих описаний фиксировались как морфологические и метрические параметры (размеры, углы наклона поверхности, падения слоев породы и пр.), так и особенности состояния сохранности объектов, а также факторы, влияющие на специфику разрушения или их естественной консервации.

Ранее было замечено, что некоторые признаки, например, выбор специфической выпуклой или вогнутой формы скальных поверхностей для нанесения изображений, типичных для раннего пласта, встречается довольно часто. Это позволило сделать вывод о том, что некоторые аспекты, связанные с контекстом расположения данной категории наскальных изображений, могут быть не очевидны на первый взгляд, но при этом отражать специфику конкретной группы петроглифов внутри раннего пласта. Чтобы зафиксировать эти особенности, необходимо применение одного из главных инструментов систематизации – создание базы данных, позволяющей в дальнейшем вести статистическую обработку полученных материалов с применением широкого спектра фильтров. Для реализации этой задачи была разработана достаточно гибкая модель, позволяющая уточнять и совершенствовать формат обработки и систематизации данных о наскальных изображениях и контексте, в котором они расположены. Эта работа является продолжением начатого в 2020 г. дополнительного этапа документирования изображений раннего пласта [Зоткина и др., 2020].

Таким образом, в базу данных войдут иллюстративные материалы и описания петроглифов с памятников Шалаболинская, Пойловская писаницы, г. Березовая, г. Георгиевская, Бояры I, Суханиха (береговая линия), Оглахты («Сорок зубьев» и Оглахты VI), Потрошиловская и Майдашинская писаницы.

Друго е направление работ Минусинского петроглифического отряда было связано с изучением палимпсестов. Перекрывания, в которых участвуют изображения раннего пласта, являются одним из косвенных хронологических маркеров, указывающих на ранний возраст этих петроглифов [Ми-клашевич, 2020, с. 84]. Один из ярчайших примеров памятников с изображениями раннего пласта – плоскость 7 местонахождения Бояры I (Боградский р-н, Республика Хакасия). Она насчитывает более 60 изображений и более 40 участков их пересечений. Помимо описаний и фиксации изображений и плоскости в целом по единому стандарту, был проведен трасологический анализ каждого пересечения петроглифов, в большинстве случаев непосредственно на памятнике, а для слабо доступных верхних участков – по детализированным трехмерным моделям, выполненным в технике фотограмметрии.

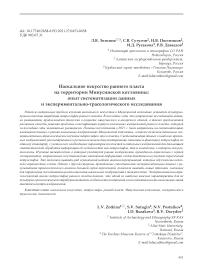

Таким образом, изучение палимпсеста предполагало предварительное выполнение прорисовки по фотографиям. Учитывая высокую сложность объекта, обусловленную плотным «пустынным загаром», значительной степенью выветренности изображений, интенсивным антропогенным воздействием, многочисленными утратами скальной корки и разрыхлением ее поверхностного слоя (рис. 1), работа непосредственно на памятнике

Рис. 1. Общий вид на плоскость 7 памятника Бояры I, Республика Хакасия.

требовала по стоянного обращения к прорисовке как к основному исходному документу. Благодаря такому подходу, была выполнена индексация всех изображений, непосредственно на объекте были уточнены некоторые детали уже известных петроглифов и выявлены новые, ранее не переданные на прорисовке по фотографиям.

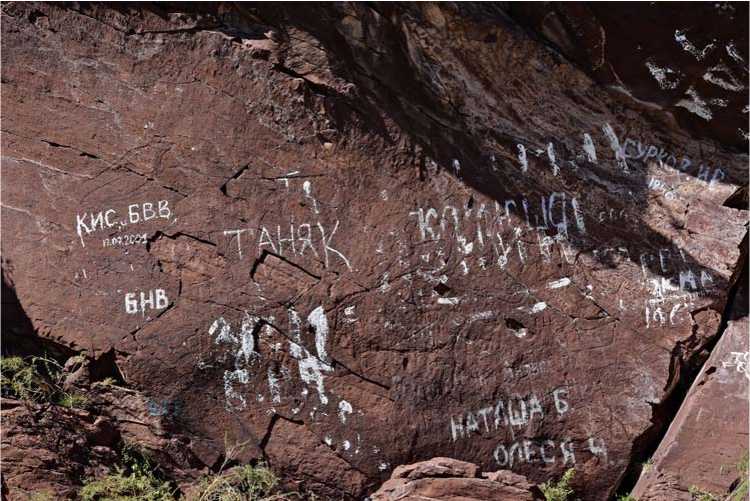

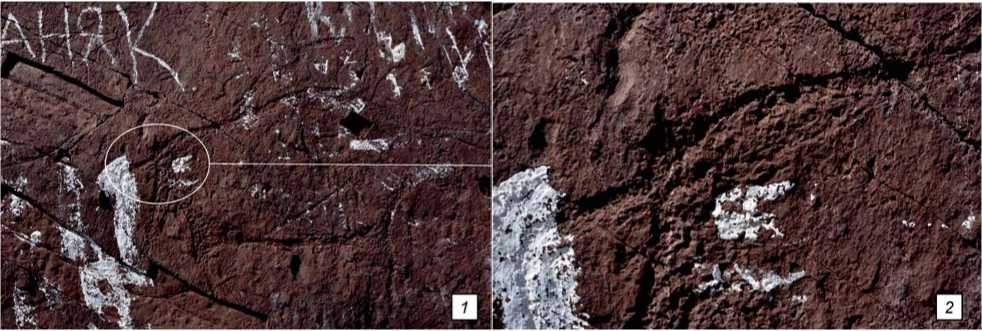

Затем был проведен предварительный анализ всех участков пересечения изображений плоскости 7 местонахождения Бояры I. Во многих случаях характер скальной поверхности настолько деформирован различными естественными процессами выветривания, что их изучение сегодня уже не представляется возможным (рис. 2). Однако в большинстве случаев особенности микрорельефа поверхности петроглифов не только давали достаточно информации для того, чтобы провести анализ, но и демонстрировали довольно яркие признаки, маркирующие последовательно сть перекрывания. Например, высокой информативностью обладают пересекающиеся изображения с различными метриче скими и морфологическими характеристиками следов, также важную информацию несет ориентация выбоин в пределах линий. В некоторых случаях определенное направление лунок пикетажа на участке пересечения позволяет сделать вывод о последовательно сти перекрываний (рис. 3). Детальный анализ всех участков пересечения изображений позволяет судить не только о последовательности заполнения плоскости петроглифами, но и об отно сительной хронологии изображений различной стилистики.

Проведена также серия экспериментов, направленных на моделирование различных ситуаций перекрывания выбитых линий. Как и в полевой сезон 2020 г., была использована площадка, расположенная недалеко от д. Пойлово, тщательное обследование которой показало отсутствие наскальных изображений [Зоткина и др., 2020]. Проведенные

Рис. 2. Пример участка пересечения линий пикетажа, где сохранность поверхности не позволяет провести трасологическое исследование.

1 – общий вид на изображение быка с отмеченным на нем участком макро-фото (без масштаба); 2 – участок пересечения линий спины и крупа двух быков (макро-фото).

Рис. 3. Пример участка пересечения изображений, где следы обладают высокой информативностью.

1 – фрагмент прорисовки плоскости 7 Бояры I с участием трех пересекающихся изображений быков; 2 – общий вид на композицию с отмеченным на ней участком перекрывания (фото без масштаба); 3 – участок пересечения, где продолговатые выбоины ориентированы продольно линии пикетажа Б (показаны стрелками), образующей спину быка, что указывает на последовательность перекрывания, где линия Б нанесена позже линии А, и где линии, образующие туловище «тощего» окуневского быка В перекрывают линию Б (трехмерная модель без текстуры, плотное облако точек); 4 – участок перекрывания (полигональная трехмерная модель).

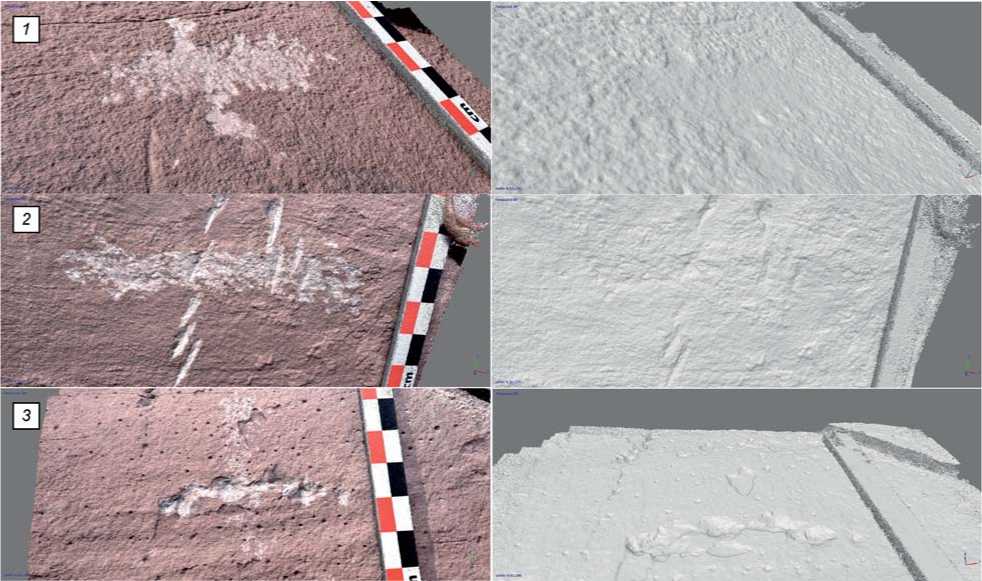

Рис. 4. Примеры экспериментальных эталонов, обладающих различной степенью информативности (трехмерные модели с текстурой и без).

1 – перекрывание, в котором участок пересечения не обладает достаточной информативностью из-за уплощенности краев выбоин; 2 – перекрывание, в котором характер следов указывает на обратную последовательность, чем есть на самом деле; 3 – перекрывание, в котором последовательность следов хорошо читается и позволяет верно ее идентифицировать. Во всех случаях горизонтальная линия пикетажа выполнена поверх вертикальной.

эксперименты позволили сделать вывод о том, что далеко не во всех случаях участки перекрывания дают достаточно информации о последовательно сти выполнения выбоин (рис. 4). Это связано с тем, что иногда, даже при ярко выраженной разнице между следами пикетажа в линиях, собственно участок их пересечения был уплощен, т.е. края выбоин деформированы и больше не несут необходимой для анализа информации (рис. 4, 1 ). Либо когда следы перекрывающего пикетажа менее глубокие, чем уже существующая выбивка, образующиеся лунки практически не повреждают поверхность на участке пересечения, из-за чего создается ошибочное впечатление, что верхний пикетаж более ранний (рис. 4, 2 ). Существуют, однако, и примеры, когда последовательность следов может быть легко и верно интерпретирована (рис. 4, 3 ). Таким образом, проведенные эксперименты позволят в дальнейшем учитывать различные характеристики, такие, как, например, разница глубины линий пикетажа, участвующих в перекрывании, и подходить к анализу палимпсестов, лучше понимая механизмы изменения следов выбивки в зонах пересечений петроглифов.

Работа реализована при поддержке гранта президента РФ № МК-2273.2020.6.

Список литературы Наскальное искусство раннего пласта на территории Минусинской котловины: опыт систематизации данных и экспериментально-трасологического исследования

- Есин Ю.Н. Проблемы выделения афанасьевской культуры в наскальном искусстве Минусинской котловины // Афанасьевский сборник. - Барнаул: Азбука, 2010. - С. 53-73.

- Зоткина Л.В., Солодейников А.К.. Давыдов Р.В., Курбанов Р.Н., Постников Н.В., Сутугин С.В., Шевченко Т. А., Конохов В. А., Федоренко П.Ю. Результаты полевых исследований памятников наскального искусства древнейшего пласта на территории Минусинской котловины в 2020 году. // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2020. - С. 445-452.

- Ковтун И.В. Изобразительные традиции эпохи бронзы Центральной и Северо-Западной Азии: проблемы генезиса и хронологии иконографических комплексов Северо-Западного Саяно-Алтая. - Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2001. - 184 с.

- Миклашевич Е.А. Древнейшие наскальные изображения Минусинской котловины: проблемы и перспективы исследования // Учен. зап. музея-заповедника «Том -ская писаница». - 2015. - №2. - С. 66-78.

- Миклашевич Е.А. О сходстве древнейших наскальных изображений Южной Сибири и Центральной Азии и проблеме их атрибуции // Краткие сообщения Института археологии - 2020. - Вып. 261. - С. 82-98.

- Молодин В.И., Женест Ж.-М., Зоткина Л.В., Че-ремисин Д.В., Кретэн К. «Калгутинский» стиль в наскальном искусстве Центральной Азии. // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2019. - № 3 (47). - С. 12-26.

- Подольский М.Л. О принципах датировки наскальных изображений. По поводу книги А.А. Формозова «Очерки по первобытному искусству. Наскальные изображения и каменные изваяния эпохи камня и бронзы на территории СССР» // Советская археология. - 1973. -№3. - С. 265-275.

- Пяткин Б.Н., Мартынов А.И. Шалаболинские петроглифы. - Красноярск: КрГУ, 1985. - 192 с.

- Русакова И.Д. К вопросу о хронологии древнейших петроглифов Минусинской котловины) // Сборник докладов Международной конференции «Мир наскального искусства». - М.: ИА РАН, 2005. - С. 214-217.

- Советова О.С., Миклашевич Е.А. Хронологические и стилистические особенности среднеенисейских петроглифов (по итогам работы петроглифического отряда Южносибирской археологической экспедиции Кем-ГУ) // Археология, этнография и музейное дело. - Кемерово: КемГУ, 1999. - С. 47-74.

- Учетная карта объекта культурного наследия федерального значения, представляющего собой историко-культурную ценность, «Шалаболинская писаница» (сост.: Заика А. Л.). 2010 г. // Архив Музея археологии и этнографии Средней Сибири Красноярского гос. пед. ун-та им. В.П. Астафьева. Оп. 0057. Д. 002. 261 л.

- Шер Я.А. Петроглифы Средней и Центральной Азии. - М.: Наука, 1980. - 328 с.

- Шер Я.А. Первобытное искусство. Учебное пособие. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. - 351 с.