Наскальные изображения Ходжикента

Автор: Кащей О.А., Недашковский Л.Ф.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Археология

Статья в выпуске: 1 (60), 2023 года.

Бесплатный доступ

Известняковая скала с петроглифами в поселке Ходжикент (узб. Xoʻjakent) - один из самых известных и доступных для посещения памятников наскального искусства Узбекистана с богатой историей открытия и изучения. Первые упоминания о знаках на скале известны в печати с 1879 г., но систематически наскальные изображения изучались целой плеядой исследователей с середины XX в.: Х. А. Алпысбаевым, Г. В. Парфеновым, Г. В. Шацким, Д. Кабировым, М. М. Хужаназаровым и др. Помимо опубликованных данных, в настоящую работу включены уникальные архивные материалы, проливающие новый свет на исследования ходжикентских петроглифов Бостандыкским археологическим отрядом под руководством Г. В. Парфенова. Анализ историографических материалов раскрывает целый ряд дискуссионных вопросов, связанных прежде всего с качеством фиксации изобразительных источников и с расхождениями в их хронологической атрибуции. Сплошное обследование перспективных участков и методика документирования, разработанная с учетом специфики ходжикентских петроглифов (сглаженности их контуров), позволили получить качественно новые результаты: выявить ранее неизвестную поверхность с изображением «розетки», зафиксировать на «центральной» скале 119 наскальных изображений и определить с помощью анализа палимпсестов и планиграфии последовательность их создания, отразить на цифровых прорисовках целостный облик памятника наскального искусства. Относительная хронология, анализ иконографии и изобразительного ряда указывают на возможные широкие хронологические рамки создания наскальных изображений Ходжикента - с эпохи энеолита и до раннего Средневековья.

Ходжикент, петроглифы, историографический анализ, методика документирования, изобразительный ряд, анализ палимпсестов и планиграфии, относительная хронология

Короткий адрес: https://sciup.org/147246470

IDR: 147246470 | УДК: 903.27 | DOI: 10.17072/2219-3111-2023-1-73-88

Текст научной статьи Наскальные изображения Ходжикента

Местонахождение с петроглифами в поселке Ходжикент расположено в Бостанлыкском районе Ташкентской области (Узбекистан) в 75 км к северо-востоку от г. Ташкента, на левом берегу реки Чирчик, на территории кафе «Cinara’s» и является одним из самых известных и ежедневно посещаемых памятников наскального искусства Узбекистана. У скалы с наскальными изображениями установлена табличка с надписью: «Петроглифы. Возраст: около 100–40 тыс. лет до н.э.».

По сведениям конца XIX – начала XX в., эта местность считалась священной и знаковой, в первую очередь благодаря славившейся на весь Туркестан многовековой чинаре ( Platanus orientalis ) 20 аршин (14 м) в окружности, под тенью которой останавливались на отдых утомленные путники, отправлявшиеся в горы из г. Ташкента; к 1913 г. от этого гиганта остались лишь четыре отпрыска [Россия…, 1913, с. 619–620].

В 1879 г. Д. М. Граменицкий впервые опубликовал сведения о «круглых знаках на скале» в селении Ходжикент, якобы происшедших по легенде от ударов копыт Дульдуля (мифической лошади халифа Али). Второе местонахождение, связанное с подобной легендой, которую приводит Д. М. Граменицкий, – скала с изображениями лошадей в селении Араван [ Граменицкий , 1879, с. 16].

В 1885 г. С. А. Лидский описывает Ходжикент как местность, освященную пребыванием здесь великого пайгамбара (пророка) мусульман халифа Али, двоюродного брата Мухаммеда, и приводит краткие сведения о новой группе наскальных знаков на берегу реки Чирчик: «До сих пор благочестивые мусульмане показывают углубление в приречной скале, куда Али клал свою чалму… Здесь же, в скале, видны следы копыт знаменитого коня Али, Дуль-дуля» [ Лидский , 1887, с. 189].

На протяжении последующих десятилетий сведения, приведенные у Д. М. Граменицкого и С. А. Лидского, были опубликованы и другими авторами. Так, в издании 1913 г. уже более коротко сообщается, что в Ходжикенте «туземцы показывают знаки на скале, происшедшие от ударов копыт Дуль-дуля, легендарной лошади Али, и углубление, служившее для нее яслями» [Россия…, 1913, с. 620].

И только в 1949 г. этот многовековой мифологический туман, простирающийся, видимо, из средневековой эпохи, был рассеян студентом кафедры археологии Среднеазиатского государственного университета Х. А. Алпысбаевым, который при внимательном исследовании «следов», понял, что в действительности это изображения «рогов горного барана». Он зафиксировал две группы петроглифов: 25 изображений в самом поселке Ходжикент (из которых 19 горных козлов, две собаки, домашняя лошадь, фигура человека, тамга и неопределенный знак) и два изображения лошади на отвесной скале, находящейся у ходжикентского моста. Х. А. Алпысбаев отметил сходство фигур лошадей из Ходжикента с наскальными изображениями в горах Арымачтау и у села Араван и, по аналогии, отнес все выявленные им петроглифы к I тыс. до н.э. [ Алпысбаев , 1956; Массон , 1948].

В 1956–1957 гг. участниками Бостандыкского археологического отряда (юными краеведами и археологами Всесоюзной пионерско-школьной экспедиции) – К. Бирюлиной, Н. Ким, Л. Букинич, Т. Разыковым, К. Губайдуллиным и др. под руководством Г. В. Парфенова (НАУ. Р-2561. Оп. 1. Д. 573. Л. 144) - в 16 местах в Ходжикенте было зафиксировано более 200 изображений (НАУ. Р-2561. Оп. 1. Д. 571. Л. 17). Все пункты с петроглифами Г. В. Парфенов объединил в две основные группы: «южную», расположенную в центральной части п. Ходжикент (скальный массив у родника и «центральная скала» с петроглифами) и «северную», примыкающую к левому скалистому берегу р. Чирчик (отдельные камни и скальные выходы у моста), но при этом он указал, что это «еще не может считаться за полное выявление всех действительно имеющихся в Ходжикенте наскальных изображений» (НАУ. Р-2561. Оп. 1. Д. 571. Л. 27, 32, 35; Д. 352. Л. 15). Действительно, позже, в 1960 г., наскальные изображения животных были выявлены К. Бирюлиной в районе водопада над Ходжикентским мустьерским гротом [ Парфенов , 1961, с. 71]. Г. В. Парфенов, единственный из исследователей петроглифов Ходжикента, работал над созданием общих фотопанорам поверхностей с изображениями с целью передачи неповторимого облика «центральной скалы» (НАУ. Р-2561. Оп. 1. Д. 573. Л. 154; Д. 353. Л. 26). Большой интерес представляют сведения об открытии юными археологами на прибрежных скалах р. Чирчик древнейших контурных и силуэтных одиночных изображений первобытных быков, горных козлов и лежащего оленя, выполненных в натуральную величину, которые, по мнению Г. В. Парфенова, были созданы в эпоху верхнего палеолита и при их создании был «использован естественный рельеф камня» [ Парфенов , 1957 а , с. 3; Парфенов , 1957 б , с. 4; Парфенов , 1963, с. 201].

В 1957 г. Г. В. Парфеновым впервые была предпринята беспрецедентная попытка синхронизации изобразительных материалов с археологическим контекстом: у «центральной скалы» был заложен шурф размером 1×6 м (НАУ. Р-2561. Оп. 1. Д. 571. Л. 18). Подводя итоги полевым работам 1956–1957 гг., исследователь пришел к заключению, что наскальные изображения Ходжикента создавались начиная с эпохи верхнего палеолита и до начала XIII в. (Там же. Л. 32). В дальнейшем выводы Г. В. Парфенова о древности петроглифов Ходжикента подверглись жесткой критике [Формозов, 1966, с. 25; Формозов, 1969, с. 78], возможно, поэтому до настоящего времени вклад Гавриила Васильевича в археологию Средней Азии и в особенности в изучение прошлого нынешней Ташкентской области так и остался не осмыслен и недооценен последующими поколениями исследователей.

Так, в работах 1970-х гг. у Г. В. Шацкого приводятся сведения о 20 изображениях животных, выявленных им в Ходжикенте (парные фигуры козлят, горные козлы и изображение быка). Исследователь выделяет две группы фигур горных козлов: стилизованные изображения с длинной шеей и отсутствием хвоста (считая их произведением одного автора), реалистичные изображения, с укороченной шеей и удлиненными рогами (фигуры, созданные другим автором) [ Шацкий , 1973, с. 99–102, рис. 49–52].

У Д. Кабирова вслед за Х.А. Алпысбаевым отмечается стилистическое сходство изображений лошадей Ходжикента, Аравана и Айрымачтау (а также Сармышсая), и даются следующие хронологические рамки создания данных образов – VII–I вв. до н.э. [ Кабиров , 1974, с. 119].

В коллективной монографии 1976 г. имеется информация о двух группах «рисунков» в п. Ходжикент: «Первая изображает козлов и пресмыкающихся, а во второй встречаются рисунки лошадей» [ Буряков , Кабиров , 1976, с. 45].

С 1979 г. наскальные изображения Ходжикента исследовались М. М. Хужаназаровым. В монографии автора имеются сведения о 93 выявленных им петроглифах (с учетом семи сцен шествия, без сцен – 86 фигур и знаков): горные козлы – 49, архары – 3, олени – 3, лошади – 3, бык – 1, собаки – 2, антропоморфные изображения – 6, знак – 2, неясные изображения – 17 [ Хужаназаров , 1995, с. 18]. Особый интерес представляют «три женские фигуры» (одна из них изображена с луком в руке) и «ряд других сюжетов», которые исследователь относит к энеоли-тическому времени, т.е. к IV – первой половине III тыс. до н.э. [Там же, с. 59–62, рис. 7]. К эпохе поздней бронзы он относит изображение «быка» [Там же, с. 66, рис. 8, 2 ]. «Фигуры оленей» (парные образы «козлят» по Г. В. Шацкому) и остальные петроглифы (антропоморфное изображение и фигуры животных) он датирует VII–II вв. до н.э. [Там же, с. 70–77]. В двух публикациях М. М. Хужаназаров не выделяет, а в наиболее ранней даже указывает на отсутствие в Ходжикенте петроглифов древнетюркского времени и Средневековья в целом [Там же, с. 78; Khujanazarov , 2011, с. 108], а в двух других пишет: «Нередко древнейшие изображения перекрыты более поздними рисунками. Последние связаны с древнетюркским временем или последующими этапами средневековья» [ Хужаназаров , 2009 а , с. 24; Хужаназаров , 2009 б , с. 56].

Несмотря на многолетнюю историю изучения изобразительного памятника, представление о нем можно составить только по опубликованным в монографии М. М. Хужаназарова четырем черно-белым фотографиям отдельных фрагментов ходжикентской скалы с обведенными мелом изображениями и частью тех же петроглифов, оформленных на 10 рисунках в виде черно-белых прорисовок (всего 68 фигур и знаков, 20 из которых неопределимы) [ Хужаназаров , 1995, рис. 3-8, 10-15, 48–50]. Следует признать, что данные иллюстративные материалы не дают реального представления об уникальном памятнике: во-первых, в прорисовках содержится много ошибок и они не охватывают весь изобразительный ряд, во-вторых, они «вырваны» из контекста и оформлены без учета взаиморасположения фигур на скальном массиве.

Подводя итог истории открытия и изучения петроглифов Ходжикента, хочется обратить внимание на ряд проблемных вопросов, которые на сегодняшний день остаются нерешенными:

-

1. В фокусе внимания как у дореволюционных авторов, так и у Х. А. Алпысбаева и Г. В. Парфенова находились два местонахождения с петроглифами: «южная» группа («центральная» скала) и «северная» группа (прибрежные скалы р. Чирчик). Но последующие поколения исследователей – Г. В. Шацкий, Д. Кабиров, М. М. Хужаназаров - занимались изучением только первой группы изображений.

-

2. История исследования наскальных изображений Ходжикента наглядно показывает, насколько важно учитывать опыт своих предшественников: кропотливая работа по документированию и изучению наскальных изображений Ходжикента, которая проводилась Бостандык-ским археологическим отрядом под руководством Г. В. Парфенова, впоследствии не была принята во внимание, проанализирована и, по сути, оказалась «выпавшей» из научного оборота.

-

3. Петроглифы документировались в прошлом столетии с применением методики, которая в настоящее время уже считается устаревшей и малоинформативной.

-

4. Хронологические рамки создания наскальных изображений сохранившейся «южной» группы имеют расхождения не только у различных исследователей, но и в пределах публикаций одного автора.

-

5. Мнения исследователей расходятся и при интерпретации изобразительного ряда памятника.

Настоящая публикация нацелена на решение обозначенного круга вопросов и подразумевает применение целого спектра цифровых методов фотофиксации и постобработки изобразительных источников.

Методика выявления, документирования и постобработки наскальных изображений Ходжикента

Первоначально проводилась работа с архивными материалами с целью определения точного местоположения всех ранее выявленных групп петроглифов в Ходжикенте. По сведениям XIX в., у «подножья» ходжикентской горной гряды осуществлялась переправа через перекидной мост в два пролета, проложенный через береговые скалы, сжимающие здесь реку и скалу, поднимающуюся посреди русла Чирчика [ Лидский , 1887, с. 189]. В районе описанного моста в прошлом были выявлены два изображения «сакской» лошади [ Алпысбаев , 1956, с. 185] и несколько «верхнепалеолитических» изображений животных (по Г. В. Парфенову). В связи с заполнением котлована Чарвакского водохранилища (в 1970-е гг.) орография Чирчика претерпела существенные изменения: уровень воды поднялся на 8–10 м выше прежнего, в настоящее время прибрежные скалы реки и остатки старого моста затоплены и их частично видно с нового моста, построенного выше. Тем не менее зимой, при низком уровне воды, на левобережье реки Чирчик был проведен осмотр доступных прибрежных скал. Петроглифы на верхних участках скал не выявлены. Прорисовки оленя и быка из данного местоположения опубликованы в «Выдающихся памятниках изобразительного искусства Узбекистана» [ Пугаченкова , Ремпель , 1960, с. 12–13].

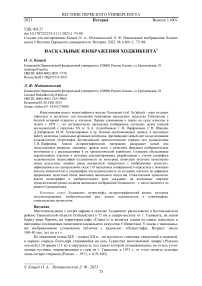

Детальный осмотр первой (основной) ходжикентской террасы вдоль всего скального массива (начиная от гротов за родником и до местоположения с петроглифами на «центральной скале»), а также на возвышающейся выше горной гряде в районе ходжикентских мустьерских гротов [ Окладников , 1961] и в окрестностях водопада осуществлялся как в дневное, так в и ночное время суток (с использованием источников искусственного освещения). Судя по фотографиям из архива Г. В. Парфенова, у родника было выявлено «гигантское» изображение левой руки человека (НАУ. Р-2561. Оп. 1. Д. 573. Л. 80), а слева от основного скопления – два изображения первобытных быков (НАУ. Р-2561. Оп. 1. Д. 357. Л. 12). В ходе обследования этих участков стало понятно, что за изображения «руки» и «первобытных быков» в прошлом был принят естественный рельеф скалы. На второй террасе (в районе гротов и водопада) петроглифы также не были выявлены. Но при этом в 10 м восточнее от «центральной» скалы, у входа в грот, на наклонной левой полочке, в 155 см от поверхности земли было найдено ранее неизвестное в работах предшественников изображение «розетки» (85×42 см) (рис. 1, 1 ).

Рис. 1. Цифровые прорисовки наскальных изображений Ходжикента:

1 – «розетка», расположенная у входа в грот;

2 – участок № 1 (расположен слева от «центральной» скалы)

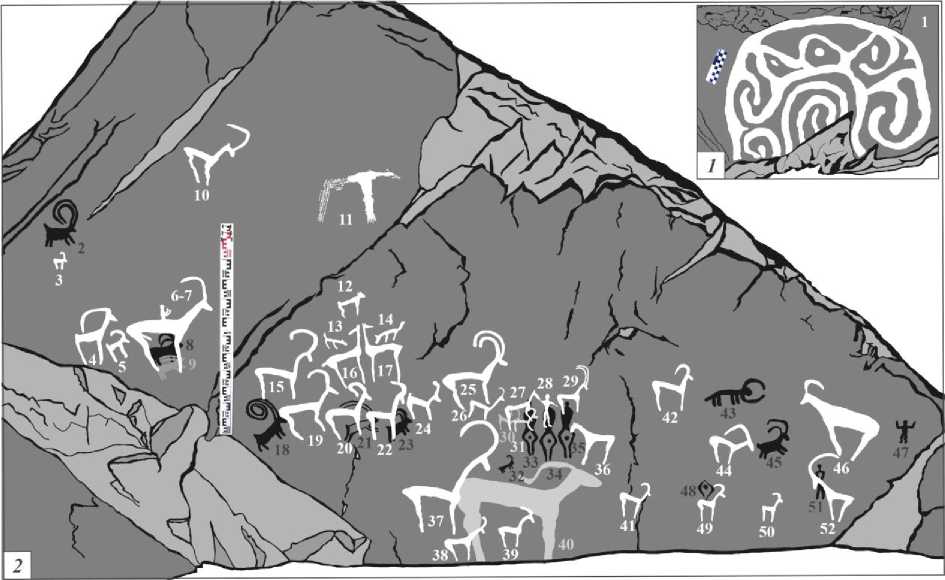

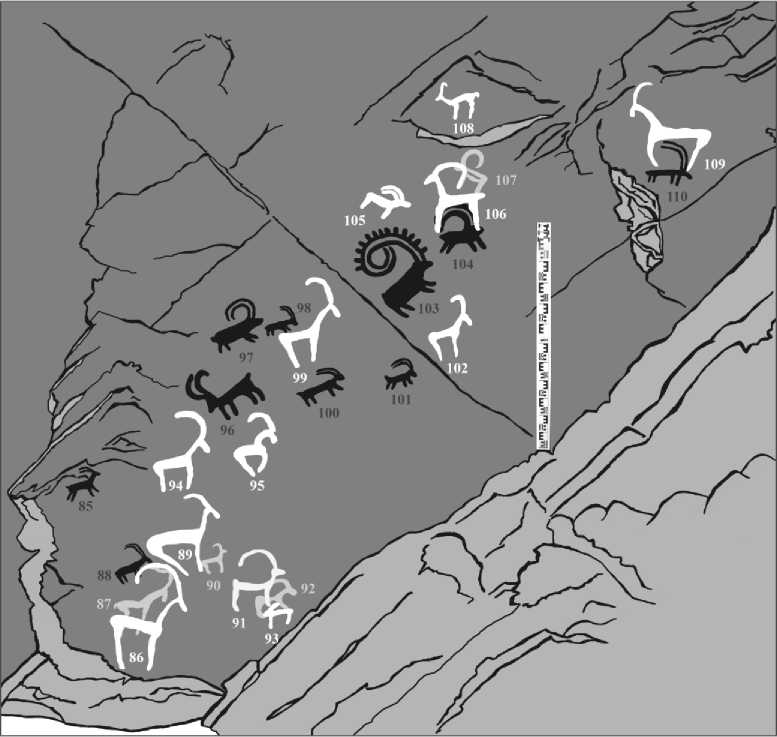

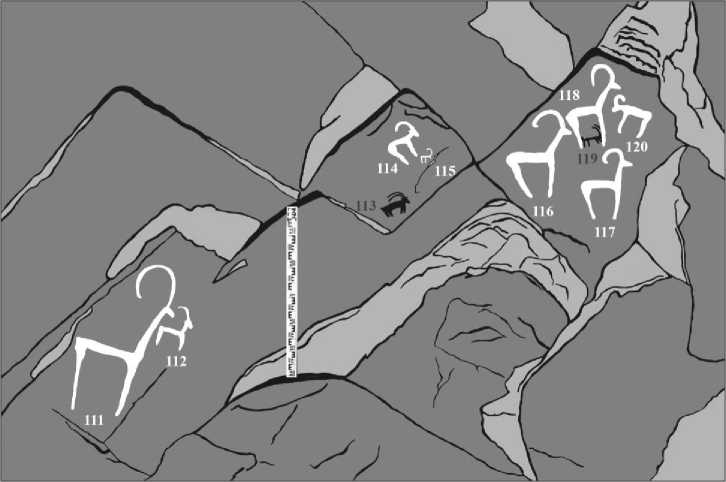

Итак, в результате проведения серии разведок в п. Ходжикент было зафиксировано только одно скопление с петроглифами, которое расположено в 150 м к западу от родника и реликтовых чинар. Наскальные изображения обращены на северо-восток и сконцентрированы преимущественно небольшими группами на протяжении 20 м на сглаженных природой трех следующих друг за другом (слева направо) нижних участках вертикальных поверхностей (см. рис. 1, 2 ; рис. 2, 3) и частично на трех небольших плоскостях, расположенных на высоте 3–6 м, к которым можно подняться по скальному выступу (рис. 4).

Рис. 2. Цифровая прорисовка участка № 2 («центральная» скала)

Рис. 3. Цифровая прорисовка участка № 3 (расположен справа от «центральной» скалы)

Рис. 4. Цифровая прорисовка участка № 4 (расположен справа от участка № 3 на высоте 3–6 м)

При дневном свете на поверхности ходжикентских фризов можно рассмотреть лишь некоторые изображения. Основная сложность документирования петроглифов данного местонахождения связана с принятием естественного рельефа известняковой скалы за части изображе- ния/фигуру или наоборот. Именно эта специфическая особенность петроглифов Ходжикента, со сглаженными временем контурами фигур, приводила исследователей памятника к многочисленным ошибкам при документировании. В связи с этим первоначально была поставлена задача – зафиксировать динамику светотеневого рисунка поверхности скалы. Для этого в течение 2020–2022 гг. проводилась фотофиксация петроглифов во все сезоны года и в различное время суток. Наилучшая видимость контуров фигур была получена осенью при освещении закатными лучами солнца некоторых участков скалы, в зимнее время года и при ночной съемке, с применением источников искусственного освещения. Процедура ночной съемки петроглифов Ходжикента осуществлялась следующим образом. На самом первом этапе работы каждый участок, имеющий естественные границы на скале, размечался на квадраты 1×1 м с помощью лазерного уровня. Границы квадратов были отмечены бумажными маркерами 1×1 см, которые оказались удобны как для определения границ фиксируемых участков при сборке снимков в панораму, так и во избежание возможных искажений. Далее производилась последовательная съемка каждого такого квадрата, подсвеченного с четырех сторон прибором искусственного освещения, который располагался в 20–50 см от поверхности, в зависимости от специфики рельефа скалы. Общая схема проведения съемки состояла из большой серии кадров с перекрытием смежных снимков и осуществлялась в ортогональной проекции с одинаковым фокусным расстоянием на цифровую зеркальную камеру Canon EOS 6D с объективом Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro, установленным на штатив. Эта же разметка сохранялась и при проведении съемок в другое время суток. Большое внимание при фотофиксации уделялось фрагментам изобразительной поверхности с наложением фигур: здесь осуществлялись серии макросъемок в режиме ручной фокусировки, а также проводились серии бестеневых съемок для дальнейшего создания трехмерных моделей поверхностей с петроглифами. Таким образом, каждый участок был зафиксирован с различным освещением и с высокой детализацией изображений.

На следующем этапе проводился комплекс камеральных работ по постобработке собранных данных: все фотографии сортировались по обозначенным квадратам, из одних серий отбирались лучшие фотографии, из других – создавались детализированные панорамные фотографии участков и трехмерные модели, при этом также осуществлялись анализ и сопоставление фотографий, созданных при различном освещении для выявления четких контуров фигур. Далее в программе Adobe Photoshop с использованием графического планшета по каждому квадрату проводилась процедура послойной ручной прорисовки изображений, и впоследствии каждый прорисованный участок накладывался на единую панораму изобразительной поверхности (см. рис. 1–4).

Цифровая прорисовка в Adobe Photoshop производилась по высокодетализированным фотографиям на макроуровне. В ходе проведения этой исследовательской процедуры совершались настоящие открытия. Так, был выявлен целый пласт не зафиксированных в прошлом изображений. Также проводился анализ палимпсестов, который базировался на результатах серийной макросъемки участков с наложениями фигур (с разной точкой фокусировки), собранных в программе Helicon Focus в одно полностью сфокусированное изображение. Те фигуры, которые были выявлены в «нижнем слое», были прорисованы черным цветом, а наложенные на них изображения – белым цветом. В дальнейшем выполненные в единой стилистической манере исполнения фигуры животных были окрашены в единый цвет. Серым цветом обозначены фигуры, близкие по иконографии к изображениям одного «слоя», они выделены отдельным цветом для отражения последовательности их появления на скале (палимпсесты одной эпохи). При проведении процедуры цветовой атрибуции стратиграфии петроглифов затруднение возникло только в одном случае – при определении антропоморфной фигуры (см. рис. 1, 2 , № 47), которая была окрашена черным цветом, так как, во-первых, она имеет ближайшее сходство с соседней антропоморфной фигурой, которая создана на «нижнем слое» (см. рис. 1, 2, № 51), а во-вторых, для изобразительного ряда «верхнего слоя» характерны парные «сцены» с участием антропоморфных и зооморфных фигур (см. рис. 1, 2, № 6–7, 27–28, 69–70).

На заключительном этапе постобработки рисунки участков сверялись с опубликованными и неопубликованными фотографиями и прорисовками. Такая работа позволила выявить скрытые под современными надписями три фигуры животных (см. рис. 2, № 57–59), которые присутствуют на панорамной фотографии 1956 г. у Г. В. Парфенова, созданной до появления посетительских надписей (НАУ. Р-2561. Оп. 1. Д. 829. Л. 21); прорисовки двух из этих же фигур животных (третье изображение отсутствует) были опубликованы и у Х. А. Алпысбаева [Ал-пысбаев, 1956, табл. II, 3–4].

Также были проанализированы прорисовки ходжикентских петроглифов из монографии М. М. Хужаназарова, и на одном из рисунков были выявлены две фигуры животных, которые в настоящее время скрыты под современным уровнем дневной поверхности [ Хужаназаров , 1995, рис. 6, 19–20 ].

Анализ полученных результатов

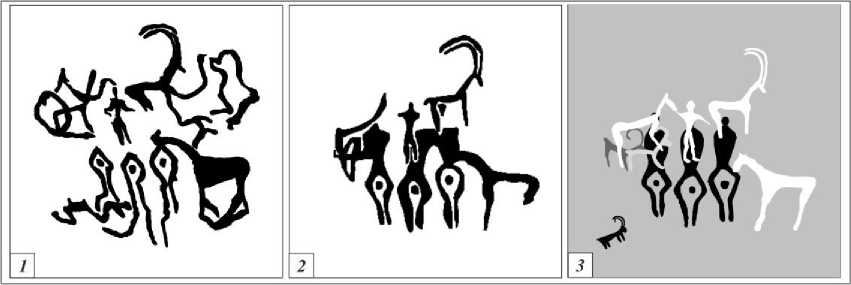

Комплексная работа по фотофиксации и постобработке полученных материалов позволила выявить в Ходжикенте 120 изображений с четкими контурами и проработкой мелких деталей фигур (см. рис. 1–4, также ср. рис. 5, 1–3 ).

Рис. 5. Фрагмент группы изображений с участка № 1:

1 – прорисовка с фотографии «с промелкой» фигур 1956 г. из архива Г. В. Парфенова (НАУ. Р-2561. Оп. 1. Д. 829. Л. 1);

2 – прорисовка М. М. Хужаназарова [ Хужаназаров , 1995, рис. 4];

3 – цифровая прорисовка О. А. Кащей (см. рис. 1, 2 , № 2–9)

При сопоставлении цифровых прорисовок с фотографиями поверхностей, зафиксированных в 1956–1957 гг. Бостандыкским археологическим отрядом под руководством Г. В. Парфенова, выяснилось, что указанное в отчетах количество выявленных фигур (более 200) не соответствует действительности: при промелке изображений юными археологами были допущены многочисленные ошибки, связанные с принятием естественного рельефа поверхности скалы за части изображений (ср. рис. 5–7).

Рис. 6. Фрагменты группы изображений с участка № 1:

1 – прорисовка с фотографии «с промелкой» фигур 1957 г. из архива Г. В. Парфенова (НАУ. Р-2561. Оп. 1. Д. 357. Л. 9);

2 – прорисовка М. М. Хужаназарова [ Хужаназаров , 1995, рис. 6];

3 – цифровая прорисовка О. А. Кащей (см. также рис. 1, 2 , № 27–36)

Рис. 7. Фрагменты группы изображений с участка № 1:

1 – прорисовка с фотографии «с промелкой» фигур 1957 г. из архива Г. В. Парфенова (НАУ. Р-2561. Оп. 1. Д. 357. Л. 8);

2 – прорисовка М. М. Хужаназарова [ Хужаназаров , 1995, рис. 5];

3 – цифровая прорисовка О. А. Кащей (см. также рис. 1, 2 , № 12–24)

Изобразительный ряд петроглифов Ходжикента представлен преимущественно характерными для наскального искусства региона зооморфными изображениями: сибирского горного козла (88 фигур), лошади (8), собаки (3), волка (?) (2), быка (2), верблюда (2); антропоморфными фигурами (5), схематичным изображением колесного транспорта – колесницы (?) (1), знаками (3), а также несколькими редкими изображениями: парными фигурами косуль (?) (см. рис. 7), «женскими фигурами» (3 изображения) (см. рис. 6, 3 ) и орнаментальной композицией – «розеткой» (см. рис. 1, 1 ). Одна фигура неясного животного (см. рис. 1, 2 , № 11) была создана после 1957 г., так как она отсутствует на архивных фотографиях Г. В. Парфенова (в дальнейшем мы ее не включаем в анализ изобразительного ряда). Большая часть изображений животных обращена вправо (87 изображений – 81,3 %), меньшая часть – влево (19 изображений – 18,7 %).

Один из дискуссионных вопросов, который был поставлен в прошлом столетии, связан с интерпретацией трех петроглифов, выполненных в центральной части участка № 1 (см. рис. 1, 2 , № 33–35; см. рис. 6). Так, Г. В. Парфеновым эти фигуры были приняты за три «поясные изображения» людей (НАУ. Р-2561. Оп. 1. Д. 571. Л. 37). М. М. Хужаназаров интерпретирует данные изображения как «три фигуры женщин», при этом «две правые фигуры соединены плечами», «голова и руки (за исключением одной руки у третьей женщины) отсутствуют», одна из фигур изображена с простым луком в руке [ Хужаназаров , 1995, с. 18, 61]. В ходе наших исследований данный участок был изучен с особой тщательностью (со снятием силиконового оттиска и последующей отливки с него позитивной копии). Результаты бесконтактного и контактного документирования позволили создать прорисовку четких контуров фигур с проработкой головы у женских образов и опровергнуть наличие лука у одной из фигур (см. рис. 6, 3 ). Справа от данных изображений был выявлен знак, внешне сходный с нижней частью «женских фигур» (см. рис. 1, 2 , № 48). Подобные изображения женских образов в бассейне реки Чирчик более не выявлены, но известны в наскальном искусстве Южного Казахстана – в урочище Сауыскандык. По мнению исследователей, все эти изображения имеют много общего с терракотовыми фигурками женщин древнеземледельческих культур и могут быть отнесены к энеолиту [Там же, с. 59–62], энеолиту – ранней бронзе [ Самашев и др., 2014, с. 87, 220–224, 250–251]. В целом наличие подобных изображений на ходжикентской скале – отголоски южного импульса распространения изобразительной традиции Бактрийско-Маргианского археологического комплекса, что, в свою очередь, может указывать на существование на данной территории «контактной зоны и транзитного коридора» между оазисными цивилизациями Средней Азии и мобильным миром кочевых культур [ Рогожинский , 2011].

Второй дискуссионный вопрос в исследованиях XX в. был связан с интерпретацией парных зооморфных образов (см. рис. 7). Г. В. Парфенов объяснял эти фигуры как «два изображения газелей (джейранов) с “вонзенными” в спины животных… копьями или дротиками (?)» (НАУ. Р-2561. Оп. 1. Д. 571. Л. 38). Г. В. Шацкий считал, что это изображения двух козлят

[ Шацкий , 1973, с. 100]. По мнению М. М. Хужаназарова, это «две совершенные фигуры оленей» [ Хужаназаров , 1995, с. 70]. При создании цифровой прорисовки нам стало понятно, что данная композиция состоит не только из парных зооморфных образов в окружении горных козлов (?), но и парных фигур хищников – волков (?), изображенных выше холки животных, которые и были первоначально приняты Г. В. Парфеновым за «копья» или «дротики» (см. рис. 1, 2, № 13–14, 16–17; см. рис. 7, 1 , 3 ).

В ходе анализа сюжетного ряда сразу бросается в глаза еще одна особенность ходжи-кентских петроглифов – сложность в определении композиционных связей, причем даже с участием антропоморфных фигур (см. рис. 1, 2 , № 47, 51). Так, в приведенном выше примере сложно однозначно определить, относятся ли фигуры пяти горных козлов к композиции с парными образами или они не связаны с ней смысловым единством и вообще связаны ли эти пять фигур между собой в одну «сцену» или нет.

Композиции с участием антропоморфных и зооморфных образов представлены: 1) двумя всадниками – один из них верхом на лошади (см. рис. 2, № 69–70), второй – на горном козле (см. рис. 1, 2 , № 6–7; см. рис. 5); 2) антропоморфной фигурой, которая изображена держащей за поводья лошадь (см. рис. 1, 2 , № 27–28; см. рис. 6).

Сюжетные «сцены» с участием трех и более зооморфных образов практически отсутствуют, в качестве исключения можно привести три фигуры животных (лошадь, бык, собака), выполненные в единой манере исполнения (см. рис. 2, № 57–59). В связи с этим композиционные связи, указывающие на семь «сцен шествия козлов» [ Хужаназаров , 1995, с. 49], вызывают сомнение.

На ходжикентской скале было зафиксировано и проанализировано более 30 палимпсестов. Так, на изобразительных поверхностях выделяются группы фигур, для которых можно обозначить первоначально созданное «ядро» (первый – ранний слой изображений, который на прорисовках выделен черным цветом) и более поздние добавления фигур – «периферию» (второй – поздний слой изображений – выделен белым цветом). Таким образом, по результатам стратиграфического анализа наложения фигур четко выделяются две группы изображений двух основных «слоев», которые прежде все отличаются иконографическими особенностями исполнения и характерны для наскального искусства двух эпох: эпохи бронзы (нижний слой) и раннего железа (верхний слой). Это заключение также косвенно подтверждается результатами шурфовки, проведенной Г. В. Парфеновым: под культурными напластованиями эпохи средневековья исследователем были вскрыты наскальные изображения, созданные на нижних участках скалы (см. рис. 2, № 74, 82), что указывало на то, что они значительно старше XIII–XIV вв. (НАУ. Р-2561. Оп. 1. Д. 571. Л. 18).

При этом в рамках эпохи бронзы можно выделить несколько разновременных «слоев». Так, к наиболее раннему пласту, предположительно к финалу развитой бронзы – начальному этапу эпохи поздней бронзы, по всей видимости, относятся три фигуры животных из описанной выше «сцены» (см. рис. 2, № 57–59), которая выполнена в «реалистичной» манере исполнения и, скорее всего, изображает диких животных (лошадь и бык).

К этому же раннему «слою», вероятно, следует отнести и изображение горного козла с гипертрофированными рогами (см. рис. 3, № 103). В данном случае представляется возможным проследить последовательность появления изображений уже в рамках одного «слоя» от «ядра» фигуры № 103 к «периферии» (соседним изображениям горных животных, окрашенных черным цветом), созданным, по всей вероятности, позже «основной» фигуры. К этому же пласту, скорее всего, относится крупная фигура горного козла с семью гипертрофированными рогами (см. рис. 2, № 62). Подобные фигуры с акцентом на большом количестве чрезмерно крупных рогов у животных нередки в наскальном искусстве, к примеру, встречаются в ранних слоях памятников наскального искусства Кыргызстана: Чет-Кой-Суу, Саймалы-Таш и др. [ Кадыров , 2014, с. 96; Сулайманова , 2021, с. 178].

Ко второму пласту (эпоха поздней бронзы) мы относим фигуры горных козлов с реалистично выполненным корпусом, четырьмя ногами и двумя рогами (из обозначенной «периферии») (см. рис. 1, 2 , № 2, 8–9, 18, 21, 23, 32, 45; см. рис. 3, № 85, 88, 96–98, 100–101, 104; см. рис. 4, № 113), антропоморфные образы (см. рис. 1, 2 , № 47, 51) и схематичное изображение колесницы (?) (см. рис. 2, № 84).

Третий слой (возможно финал эпохи поздней бронзы) представлен изображениями горных козлов с линейно выполненным корпусом, четырьмя ногами и двумя рогами (см. рис. 2, № 55; см. рис. 3, № 110; см. рис. 4, № 119) и линейным изображением быка (рис. 1, 2 , № 43).

Итак, по предварительным подсчетам на ходжикентской скале в эпоху бронзы было создано 29 изображений, с большей долей вероятности весь этот пласт петроглифов следует связывать с изобразительной деятельностью представителей андроновской культурноисторической общности [ Новоженов , 2014], что также подтверждается археологическим контекстом [ Буряков и др., 1973].

Принадлежность описанных изображений к одной эпохе также может быть обусловлена тем, что все они были созданы на свободных участках скалы первыми, частью группами и в целом не имеют разновременных наложений.

К следующему периоду – эпохе раннего железного века - относятся 83 фигуративных изображения, т.е. большая часть изобразительного ряда памятника. Еще в 1879 г. Д. М. Граменицким было отмечено сходство легенд о «знаках» из Ходжикента и об изображениях на скале у села Араван в Южной Киргизии [ Граменицкий , 1899, с. 150, 152], которое впоследствии подтвердилось действительным стилистическим подобием изображений лошадей из Ходжикента, Аравана, Айрымачтау, а также Сармышсая [ Алпысбаев , 1956, с. 184–187; Кабиров , 1974, с. 119]. Особо хочется подчеркнуть полное иконографическое сходство ряда фигур лошадей с ходжикентской скалы (см. рис. 2, № 60, 66–67) с изображениями «даваньских лошадей» у селения Араван [ Массон , 1948, рис. 1, фигура № 2; Аманбаева и др., 2015, с. 81], а также большое сходство манеры исполнения парных образов косуль (?) и изображений горных козлов из Ходжикента с экстерьером лошадей из Айрымачтау – поджарый корпус фигуры, длинные ноги и длинная плавно изогнутая шея с небольшой головой [ Заднепровский , 1962, с. 126–127, рис. 2], которые расходятся только в практически полном отсутствии хвостов у животных из Ходжи-кента. Этот особый канон, вероятно, привнесенный «извне» и представленный первоначально на фигурах лошадей (см. рис. 2, № 66, 66-67, 71), многократно воспроизводится при изображении горных козлов на разных участках ходжикентской скалы, что создает неповторимый облик памятника и в целом отражает локальную особенность наскального искусства бассейна реки Чирчик, для которого образ горного козла является ведущим. В этой же манере исполнения оформлены и две фигуры верблюдов (см. рис. 2, № 53, 65). По мнению Ю. А. Заднепровского, изображения лошадей из Аравана и Айрымачтау были созданы во второй половине I тыс. до н.э. [Там же, с. 128]. Действительно, при сопоставлении этих изображений с ранними образцами классического скифо-сакского звериного стиля, к примеру, на памятниках наскального искусства Южного Казахстана [ Новоженов , 2020, с. 550-553], отмечаются упрощение и схематизм в выражении ходжикентских образов. В связи с этим большую часть петроглифов Ходжи-кента можно отнести ко второй половине I тыс. до н.э., но не исключено, что какие-то фигуры могли быть нанесены на скалу и позже, по изобразительному канону.

Одна из новых находок в Ходжикенте – орнаментальная композиция («розетка»), расположенная обособленно от основного скопления с петроглифами (см. рис. 1, 1 ). Вероятнее, время ее появления также эпоха раннего железного века, когда в искусстве происходит усложнение орнаментальных мотивов с использованием спиральных завитков [Мир кочевников…, 2013].

Возможно, самые поздние изображения памятника – это знаки в виде зигзага и знака-тамги (?), которые, видимо, частью видоизменены и разрушены посетительскими надписями и следами их удаления (см. рис. 2, № 79–80). К данным знакам можно привести широкий круг аналогий вплоть до эпохи раннего Средневековья [Тамги доисламской … , 2019, с. 164, 166, 186, 222, 227-228 и др.].

Большая часть петроглифов эпохи бронзы с участка № 1 (см. рис. 1, 2 ) сконцентрирована в центральной части плоскости горизонтальной полосой в 50 см от поверхности земли, а все остальные изображения, как правило, «сосредоточены» у скальных выступов. В связи с этим можно предположить, что под современным уровнем дневной поверхности имеется скальный выступ, с которого в эпоху бронзы и создавались фигуры в центральной части данного участка. Если это предположение в будущем окажется верным, то оно послужит, во-первых, подтверждением примерной единовременности создания данных изображений, во-вторых, подтверждением тезиса, что все фигуры этого периода создавались авторами со скальных выступов.

Самые ближайшие к современной поверхности земли фигуры животных, а также два скрытых в настоящее время, но известные по публикации М. М. Хужаназарова изображения, вероятно, уже были нанесены на скалу в положении стоя на дневной поверхности в эпоху раннего железного века, поэтому они и расположены ниже «слоя» петроглифов эпохи бронзы, а более поздние изображения – выше. Таким образом, если исследовать не вскрытый в прошлом Г. В. Парфеновым «контрольный участок» (слева от центральной скалы), то представится возможным определить более детальную «стратиграфию» появления петроглифов на наскальном массиве, а также тщательно изучить археологический контекст и составить более полное представление о памятнике.

Удивительно, что, несмотря на доступность местонахождения и широкие хронологические рамки оформления ходжикентского фриза, на нем представлены 122 изображения (с учетом двух фигур на прорисовках М. М. Хужаназарова), в сравнении, к примеру, с комплексом петроглифов в верховьях рек Каракиясай и Аулиесай, который находится в 20 км от п. Ходжи-кент на правом берегу р. Чирчик высоко в горах и с учетом полевых исследований, проведенных в 2021 г., насчитывает уже более 3700 наскальных изображений [ Кащей , 2020]. В этой связи можно высказать предположение, что появление изобразительного памятника в п. Ходжи-кент следует связывать с трудностями, возникавшими при переправе через р. Чирчик, которая, видимо, не так часто, но использовалась в обозначенные выше эпохи. По сведениям Ю. Ф. Бурякова, древняя караванная дорога до VI–VII вв. (до появления городища Ходжикент-базарбоши («Харджанкент» у Истахри) на правом берегу р. Чирчик и «замка» Актепе, возведенного «для охраны переправы» – на левом берегу) [ Буряков , 1975, с. 79-81] проходила по правому берегу р. Чирчик, а сама переправа с правого берега на левый осуществлялась намного выше – в районе р. Угам, а далее – через реки Пскем и Чаткал [ Буряков , 1978, с. 57], что, по сути, представляло собой обходной путь. Следует отметить, что эти даты (VI–VII вв.) также косвенно очерчивают «верхнюю» границу изобразительной традиции создания наскальных изображений в Ходжикенте.

Заключение

Верховья реки Чирчик с глубокой древности входили в так называемую «контактную зону» между степными и южными культурами [ Буряков и др., 1973, с. 4], что нашло отражение и в иконографии изображений, и в специфике изобразительного ряда наскального искусства Ходжикента. Создание первых петроглифов – «фигур женщин» - вероятно, следует соотносить с эпохами энеолита – ранней бронзы и связывать с распространением южного импульса оазисных цивилизаций Средней Азии на данной территории. Первый «всплеск» изобразительной традиции на памятнике отмечается в эпоху поздней бронзы и с большей долей вероятности связан с деятельностью представителей андроновской культурно-исторической общности, а второй (самый многочисленный) может быть отнесен ко второй половине I тыс. до н.э. и связан с сакскими племенами и изобразительными традициями, привнесенными из Южной Ферганы (?). Несмотря на то что большая часть изображений была создана в эпоху раннего железа, нельзя исключать, что знаки и некоторые изображения могли быть созданы и позже (вплоть до VI–VII вв.), по изобразительным канонам уходящей эпохи.

В завершении особо хотелось бы подчеркнуть необходимость создания комплекса мер по защите петроглифов Ходжикента от антропогенных воздействий. Табличка, которая установлена у ходжикентской скалы, вероятно, имеет цель подчеркнуть глубокую древность наскальных изображений Ходжикента, что не всегда останавливает вандалов, желающих увековечить свое имя поверх древних рисунков. Некоторые участки памятника в настоящее время настолько разрушены посетительскими надписями и попытками их удаления, что восстановить первоначально созданные на них изображения уже практически невозможно.

Список литературы Наскальные изображения Ходжикента

- Алпысбаев Х.А. Новые наскальные изображения Бостандыкского района // Тр. ин-та истории, археологии и этнографии АН КазССР. 1956. Т. 1. С. 182-188.

- Аманбаева Б.Э., Кольченко В.А., Сулайманова А.Т. Археологические памятники на кыргызстанском участке Великого шелкового пути. Бишкек: Гулчынар, 2015. 116 с.

- Буряков Ю.Ф. Историческая топография древних городов Ташкентского оазиса (историко-археологический очерк Чача и Илака). Ташкент: Изд-во «ФАН» Узбекской ССР, 1975. 204 с.

- Буряков Ю.Ф. По древним караванным путям Ташкентского оазиса. Ташкент: Изд-во «ФАН» Узбекской ССР, 1978. 104 с.

- Буряков Ю.Ф., Кабиров Д. Петроглифы Чарвака // Древности Чарвака: коллективная монография / отв. ред. Р.Х. Сулейманов. Ташкент: Изд-во «ФАН» Узбекской ССР, 1976. 88 с.

- Буряков Ю.Ф., Касымов М.Р., Ростовцев О.М. Археологические памятники Ташкентской области. Ташкент: Изд-во «ФАН» Узбекской ССР, 1973. 114 с.

- Граменицкий Д.М. Заметка о древних урочищах Туркестанского края // Туркестанские ведомости. 1879. № 2. С. 16.

- Заднепровский Ю.А. Наскальные изображения лошадей в урочище Айрымачтау (Фергана) // Советская этнография. 1962. № 5. С. 125-128.

- Кабиров Д. Исследование наскальных изображений в Узбекистане: дис. ... канд. ист. наук. Ташкент, 1974. 207 с.

- Кадыров В.В. Шедевры первобытного искусства. Бишкек: Раритет, 2014. 156 с.

- Кащей О.А. Пространственная организация сюжетного ряда наскальной галереи Каракиясая // Тр. VI (XXII) Всерос. археолог. съезда в Самаре. Самара, 2020. Т. III. С. 82-83.

- Лидский С.А. Горные окрестности Ташкента // Туркестанские ведомости. 1887. № 48. С. 189-191.

- Массон М.Е. Древние наскальные изображения домашних лошадей в Южном Кыргызстане // Тр. Ин-та языка, литературы и истории Киргизского филиала АН СССР, 1948. Вып. 2. С. 129-134.

- Мир кочевников. Из археологических коллекций Государственного Эрмитажа. Каталог выставки. СПб.: Славия, 2013. 132 с.

- Новоженов В.А. Андроновская изобразительная традиция в петроглифах эпохи бронзы Центральной Азии // Арии степей Евразии: эпоха бронзы и раннего железа в Степях Евразии и на сопредельных территориях: сб. памяти Е.Е. Кузьминой. Барнаул: Изд-во Алтай. гос. ун-та, 2014. С.455-468.

- Новоженов В.А. Наскальные летописи Золотой степи: модель коммуникации населения в древности и средневековье. Алматы: Международный центр сближения культур, 2020. Т. 1. 780 с.

- Окладников А.П. Ходжикентская пещера - новый мустьерский памятник Узбекистана // Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института археологии. 1961. Вып. 82. С.68-76.

- Парфенов Г.В. Новые следы первобытного человека в Бостандыке // Ташкентская Правда. 1957а. № 137 (884). С. 3.

- Парфенов Г.В. Ходжикентские палеолитические рисунки // Ташкентская Правда. 1957б. № 159 (1043). С. 4.

- Парфенов Г.В. Работа кружка юных археологов Института истории и археологии АН УЗ ССР в 1960 году // Общественные науки в Узбекистане. 1961. № 1. С. 71.

- Парфенов Г.В. Картинная галерея первобытного искусства // Следопыт Средней Азии. Краеведческий альманах. Ташкент, 1963. С. 201.

- Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. Выдающиеся памятники изобразительного искусства Узбекистана. Ташкент: Гослитиздат УзССР, 1960. 328 с.

- Рогожинский А.Е. Образы и реалии древнеземледельческой цивилизации Средней Азии в наскальном искусстве эпохи бронзы Южного Казахстана и Семиречья // Наскальное искусство в современном обществе: материалы междунар. науч. конф. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011. Т. II. С. 87-99.

- Россия. Полное географическое описание нашего Отечества: настольная и дорожная книга для русских людей. СПб: А.Ф. Девриен, 1913. Т. 19. Туркестанский край / сост. В.И. Масальский. 861 с.

- Самашев З., Мургабаев С., Елеутов М. Петроглифы Сауыскандыка. Астана: Институт археологии им. А.Х. Маргулана, 2014. 374 с.

- Сулайманова А.Т. Новые исследования памятника Саймалы-Таш (Кыргызстан, Ферганский хребет) // Археология евразийских степей. 2021. № 6. С. 171-185.

- Тамги доисламской Центральной Азии / науч. ред. Р.Х. Сулейманов. Самарканд: МИЦАИ, 2019. 452 с.

- Формозов А.А. О наскальных изображениях Зараут-камара в ущелье Зараут-сай // Советская археология. 1966. № 4. С. 14-26.

- Формозов А.А. Очерки по первобытному искусству. Наскальные изображения и каменные изваяния эпохи камня и бронзы на территории СССР. М.: Наука, 1969. 255 с.

- Хужаназаров М.М. Наскальные изображения Ходжакента и Каракиясая. Самарканд: Ин-т археологии Республики Узбекистан, 1995. 174 с.

- Хужаназаров М.М. Наскальные изображения Ташкентского оазиса // Археология Ташкентского оазиса. Ташкент: ФАН, 2009а. С. 56-57.

- Хужаназаров М.М. К вопросу о характерных особенностях петроглифов в окрестностях Ташкента // Столице Узбекистана Ташкенту 2200 лет: материалы междунар. науч. конф. Ташкент: ФАН, 2009б. С. 22-27.

- Шацкий Г.В. Рисунки на камне. Ташкент: Изд-во лит-ры им. Гафура Гуляма, 1973. 155 с.

- Khujanazarov М.М. Rock Art Sites in Uzbekistan // Rock Art in Central Asia: A Thematic Study. Paris: ICOMOS, 2011. P. 99-113.