Наследование признака "число зёрен в колосе" у яровой мягкой пшеницы в зависимости от условий среды экологических пунктов программы "Экада"

Автор: Менибаев Асхат Исмаилович, Мальчиков Птр Николаевич, Зуева Анастасия Александровна, Захаров Владимир Григорьевич, Кривобочек Виталий Григорьевич, Василова Нурания Зуфаровна, Багавиева Эльмира Зинуровна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 2-3 т.20, 2018 года.

Бесплатный доступ

Число зерен в колосе один из самых важных компонентов урожайности. В многочисленных исследованиях результатов селекционного улучшения пшеницы, установлена высокая значимость вклада в этот процесс озернённости колоса и колоска. В связи с этим целенаправленная селекция по этому признаку может быть эффективным методом ускорения селекции на высокую урожайность. Научное обоснование этого процесса включает поиск, изучение, подбор исходного материала, определение наследования и выработку стратегии отбора. Многолетнее функционирование кооперативной программы по селекции яровой мягкой пшеницы «Экада», позволило отобрать генотипы с высокой и стабильной урожайностью. Семь сортов (Архат, Омская 36, Экада 113, Экада 148, Эстивум 1079, Эстивум 1311ае72, Экада 204) в том числе созданные в «Экаде», были включены в программу изучения наследования элементов урожайности. Изучение проведено по методике B.I.Hayman с применением полудиаллельной схемы и изучения в 4-х пунктах: Казань, Безенчук, Пенза, Ульяновск. В результате было установлено: 1) в Ульяновске все генетические параметры были недостоверны, что осложняет работу по отбору в этом пункте; 2) в Казани значимыми были только аддитивные эффекты, что создает благоприятные условия для отбора; 3) в Безенчуке значимыми были аддитивные эффекты и один параметр доминирования; 4)в Пензе все генетические параметры были достоверны; 5) отмечены изменения конфигурации графиков регрессии Wr на Vr, смена доминантного статуса сортов и переопределение генетической формулы признака. В связи с этим предложено проводить отборы по числу зерен в колосе в старших поколениях (F4 - F5 ). Для уточнения понимания зависимости генетических параметров от лимитирующих факторов среды, формируемых экологическими пунктами необходимо продолжить изучение признака в различных средах.

Наследование, признак, зерно, колос, яровая мягкая пшеница

Короткий адрес: https://sciup.org/148312397

IDR: 148312397 | УДК: 633.111.1

Текст научной статьи Наследование признака "число зёрен в колосе" у яровой мягкой пшеницы в зависимости от условий среды экологических пунктов программы "Экада"

ствующих генов (генетических систем), условий выращивания растений и взаимодействием «генотип-среда». Успех селекции (отбора) по этим признакам зависит от соотношения эффектов воздействия на них каждой компоненты из этой триады. Идеальной считается ситуация, где основной вклад в дисперсию признака вносит генетическая система, контролирующая признак. В этом случае отбор по фенотипу оказывается результативным, его эффект сохраняется в последующих поколениях независимо от условий среды. Превалирование в дисперсии признака генотип-средовых взаимодействий, ограничивает эффективность использования результатов отбора параметрами среды, в которой он был проведён. Определяющая роль среды при формировании количественного признака, создаёт неблагоприятный фон для отбора и делает его бессмысленным. Применение двухфакторного дисперсионного анализа (ANOVA) позволят общую сумму квадратов варьирования урожайности в целом по эксперименту аддитивно распределить на эффекты среды, генотипов и их взаимодействие. При этом структура генотипи- ческой и генотип-средовой вариансы не анализируется. Доля генотипической вариансы в общем варьировании признака (фенотипическая варианса), представляет собой коэффициент наследуемости в широком смысле слова H2=σ2g/ σ2ph, который включает в себя аддитивные, доминантные, сверхдоминантные и эпистатиче-ские эффекты. Доминирование и эпистаз создают неблагоприятный фон для отбора, особенно в ранних поколениях. Репродукция (пересев), отобранных фенотипов, «снимает» эффекты доминирования и эпистаза, что может свести к нулю величину селекционного дифференциала, зафиксированного в момент отбора. Наиболее результативен отбор в популяциях с превалированием аддитивной вариансы или с высокими значениями коэффициента наследуемости в узком смысле слова- h2=σ2a/σ2ph. Диаллельный анализ даёт возможность по генетическим параметрам и графику определить тип действия генов [1] и спрогнозировать эффективность отбора в конкретной среде.

Признак «число зерен в колосе» наряду с плотностью продуктивного стеблестоя и массой зерновки, определяет величину урожайности зерна с единицы посевной площади. Сильная изменчивость признака обусловлена его чувствительностью к воздействию условий среды в периоды его формирования в онтогенезе растений. Тем не менее, это один из основных селекционных признаков, роль которого в процессе улучшения пшеницы, на отдельных этапах селекции была определяющей. Актуальность исследования связана с поиском наиболее благоприятных условий среды для максимального проявления генетических систем озернённости колоса, функционирующих в исследуемой сортовой популяции.

В связи с этим цель исследований, результаты которых представлены в настоящей публикации, заключалась в оценке значимости генетических параметров и вклада эффектов генов в формирование признака «число зерен в колосе» в зависимости от условий среды, формируемых экологическими пунктами кооперативной программы по селекции яровой мягкой пшеницы «Экада».

МАТЕРИАЛЫИ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для реализации поставленной задачи были подобраны следующие сорта: Архат, Эстивум 1079, Эстивум 1311ае72, Омская 36, Экада148, Экада113, Экада 204. Ранги сортов по исследуемому признаку меняются в зависимости от условий среды в пунктах изучения. Это обстоятельство позволяет получить необходимую информацию по генетике признака «число зерен в колосе» с применением диаллельных скрещиваний. Для полного представления о сортах, включённых в диаллельный анализ приводим их краткую характеристику по основным хозяйственно-ценным признакам.

Архат . Сорт получен путём скрещивания Ишеевская/Л-503. Зерно крупное, - масса 1000 зёрен 25,6-45,2 г. Содержание белка в зерне 13,8–17,0%, клейковины в зерне 30,0–35,6% первой и второй группы качества. Архат имеет муку жёлтой окраски, которая определяется геном Y, сцепленным с геном устойчивости к бурой ржавчине Lr 19, что в сочетании с геном Lr 34, унаследованным от сорта Ишеевская, обеспечивает устойчивость к поражению бурой ржавчиной.

Омская 36 Происхождение - Лютесценс 150/86–10/ Runar (Норвегия). Масса 1000 зёрен 39–46г. Среднеранний, вегетационный период 87 суток. Устойчивость к засухе высокая, на инфекционном фоне практически устойчив к пыльной головне, устойчивость к бурой ржавчине проявляется по типу медленного «ржавления».

Экада 113 . Получен от скрещивания сорта Скала БР (аналог сорта Скала - аббревиатура БР означает устойчивость к бурой ржавчине) с сортом Юлия. Сорт устойчив к бурой ржавчине (устойчивость к бурой ржавчине детерминируется геном LrTR). Масса 1000 зерен 32-39 г. Сорт степного экотипа, среднеспелый. Вегетационный период 87-90дней. Среднестебельный (66–95 см), среднеустойчивый к полеганию. Обладает комплексной устойчивостью к бурой, стеблевой, жёлтой ржавчине и мучнистой росе. Высокозасухоустойчив.

Экада 148 . Получен в результате скрещивания Экада 6 / Прохоровка. Несёт в себе пирамиду генов Lr19 и Lr26. Обладает свойствами высокой общей сортообразующей способностью, унаследованной от Саратовской 46 и Прохоровки, имеет компенсирующий комплекс генов по качеству, который сформировался на фоне отрицательных эффектов ржаной транслокации (1B/1R) в сегменте хромосомы, включающей Lr 26.

Эстивум 1079. Сорт выведен методом индивидуального отбора из гибрида F3 1438ae45 Дуэт / Юго-Восточная-2. Родительские формы были подобраны, исходя из их высокой продуктивности и пластичности, высокой засухо-жаростойкости, а также устойчивости к листовой бурой ржавчине и полеганию. Несёт ген Lr9. Предполагается что у сорта общая сортообразующая способность и компенсаторный комплекс генов, влияющий на качество, унаследованы от сорта Чайка.

Эстивум 1311ае72. Сорт получен в результате скрещивания Эритроспермум 11/Тулайков-ская 100. Сорт несёт пырейную хромосому 6Agi полностью заменившую 6E пшеничную хромосому. Имеет крупное зерно. Поскольку 6Agi хромосома включает генетическую систему с отрицательным эффектом на массу 1000 зёрен, правомерно предположить наличие у этого генотипа компенсаторного комплекса генов увеличивающих массу зерновки.

Экада 204 получена в результате скрещивания СП188-14 / Любава 5 Предполагается что у сорта общая сортообразующая способность и компенсаторный комплекс генов, действующий на качество, унаследованы от сорта Любавы5.

Исследования проведены в 4 точках программы «Экада»: Безенчуке, Пензе, Ульяновске и Казани. Во всех точках была единая методика исследований. Гибридные зерна получали в каждом учреждении по полудиаллельной схеме. Посев выполнен рендомизированными блоками в трехкратной повторности по 20 зёрен, однорядковыми делянками по 1 метру с междурядьми 20 сантиметров. Фенологические наблюдения отмечались по фазам развития в кущение, колошение и созревание.

Уборка проводилась в момент полной спелости путём выдёргивания растения с корнями. Снопы этикировали и хранили в снопохрани-лище 2 недели. В анализ брали 10 растений с каждой повторности без отбора, исключались больные растения. Полученные значения признака были изучены при помощи дисперсионного анализа и методом диаллельного анализа по B.I.Hayman [2] с применением персонального компьютера и специализированной программы «Аgros», разработанной доктором биологических наук С.П.Мартыновым.

Варьирование условий среды в экопунктах повлияло на формирование и наследование признака, в связи с этим ниже приведена краткая информация о состоянии гидротермического и фитопатогенного режимов в экопунктах эксперимента в период вегетации растений.

В Казани условия среды сильно отличались от среднемноголетних характеристик повышенными температурами и низким уровнем влаго-обеспеченности. Засуха негативно повлияла на фертильность колосков и общую озернённость колоса. Несмотря на засуху отмечено значительное развитие листовых и головневых болезней. На посевах пшеницы в первой половине вегетации наблюдалось развитие мучнистой росы, в период формирования и налива зерна имела место эпифитотия бурой и стеблевой ржавчины. Комплексное влияние этих факторов привело к формированию значительных сортовых различий по признаку «число зёрен в колосе». Признак варьировал от 38 зерен у сорта Омская 36 до 47-46 зерен у Экады 204 и Эстивум 1311ае72 соответственно.

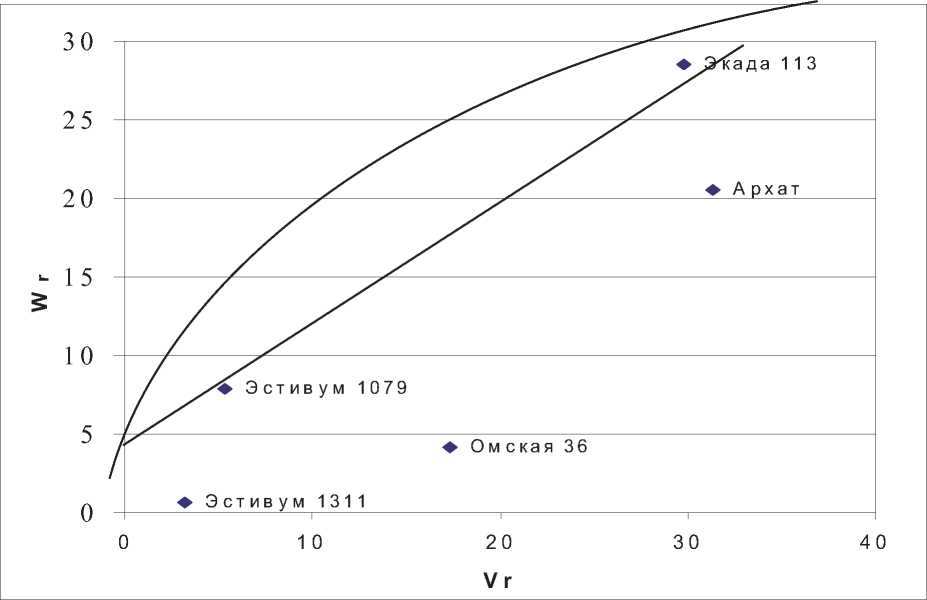

В Безенчуке в целом за вегетационный период сложились очень засушливые условия (ГТК=0,52). Также, как и в Казани имела место эпифитотия бурой и стеблевой ржавчине. На- блюдалась дифференциация по признаку «число зёрен в колосе» от 19 у сорта Экада 113 до 43 зёрен у сорта Экада 204.

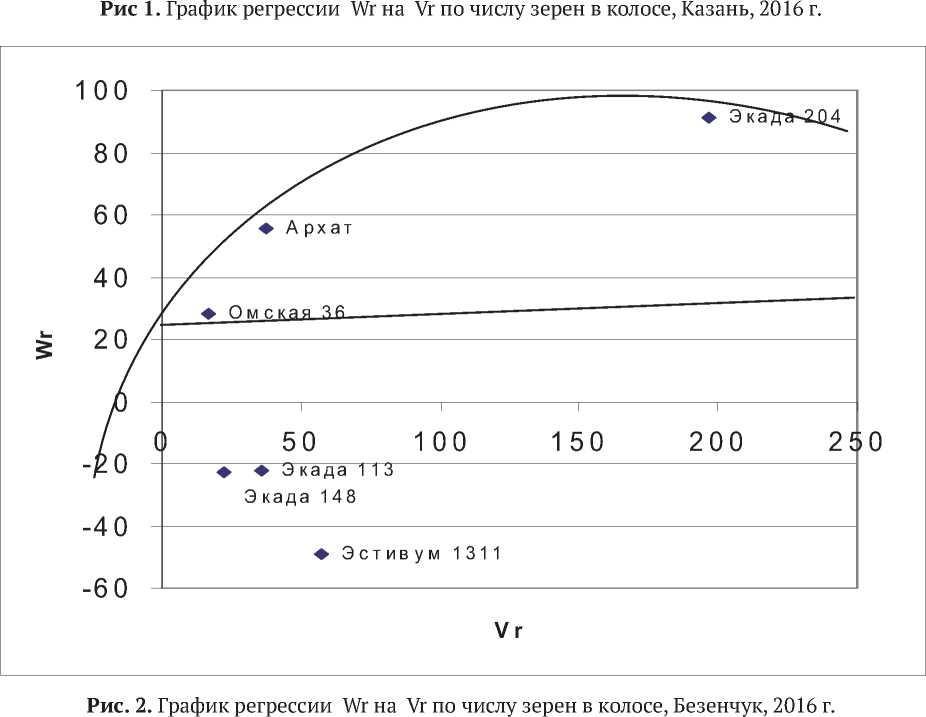

В Пензе на фоне повышенных температур выпало достаточное количество осадков. Гидротермический коэффициент варьировал в период вегетации от 0,81 до 1,1. В этих условиях дифференциация сортов по признаку «число зёрен в колосе» была вполне приемлемой. Варьирование признака отмечено в пределах от 34 зёрна у Эстивум 1079 до 46 у Эстивум 1311ае72 .

В Ульяновске наблюдалось сильное отрицательное воздействие негативных условий среды на элементы продуктивности. Кроме недостаточного увлажнения, посевы были поражены мучнистой росой в начале вегетации, пиренофорозом, бурой и стеблевой ржавчинами в колошение и в период налива зерна. Число зерен в колосе по сортам варьировало от 38 до 52 штук соответственно у Омской 36 и Экады 204.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

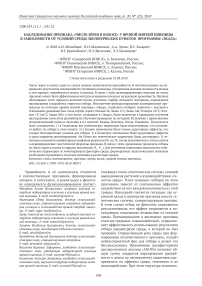

В среднем по всем пунктам наибольшее число зерен в колосе отмечено у Экады 204 (45,9 шт.), Экады 148 (42,2шт.) и Архата (41,4шт.). Наименьшая величина признака была у сортов Омская 36 (33,7 шт.), Экада 113 (33,8шт.) и Эсти-вум 1079 (35,0 шт.). При этом у сорта Архат варьирование признака по средам было одним из самых незначительных – второе место среди исследуемых сортов в ряду, при ранжировании по возрастанию коэффициента вариации (CV e = 10,7%). Эти обстоятельства позволили вполне обоснованно применить к массиву данных методику диаллельного анализа и получить генетико-статистические параметры исследуемого признака (табл. 2; рис.1-3).

К известным ограничениям метода B.I.Hayman (гомозиготность родителей, отсутствие множественного аллелизма, эпистаза, реципрокных эффектов, независимость распределения генов у родителей, диплоидное расщепление), В.А.Драгавцев и др. (1984) добавили ещё три: равная доля доминантных и рецессивных генов, направленное доминирование, одинаковый вклад генов в признак.

При этом авторы рекомендовали использовать следующие относительно бесспорные параметры: (H1 / D)1/2 – средняя степень доминирования в локусе, H2 / 4 H1 – среднее значение произведения частот доминантных и рецессив-

Таблица 1. Число зёрен в колосе сортов и гибридов F1 по экологическим пунктам, 2016 год

|

Сорт |

Казань |

Безенчук |

Пенза |

Ульяновск |

||||

|

Число зерен в колосе у родител. сортов |

Число зерен в к-се гибридов F1 |

Число зерен в колосе у родител. сортов |

Число зерен в к-се гибридов F1 |

Число зерен в колосе у родител. сортов |

Число зерен в к-се гибри дов F1 |

Число зерен в колосе у родител. сортов |

Число зерен в к-се гибридов F1 |

|

|

Эстивум 1311 |

48,5 |

47,6 |

33,8 |

34,5 |

45,9 |

38,1 |

47,9 |

49,4 |

|

Эстивум 1079 |

41,7 |

43,2 |

23,8 |

23,9 |

34,2 |

38,3 |

40,3 |

42,5 |

|

Экада148 |

45,5 |

- |

35,8 |

25,9 |

42,8 |

37,6 |

44,5 |

44,4 |

|

Омская36 |

38,5 |

40,1 |

23,7 |

22,7 |

34,9 |

37,4 |

37,6 |

40,1 |

|

Архат |

47,5 |

42,1 |

28,2 |

31,8 |

41,3 |

39 |

48,6 |

46,3 |

|

Экада204 |

45,9 |

- |

43,4 |

25,2 |

43,9 |

41,9 |

50,3 |

48,2 |

|

Экада 113 |

35,9 |

43,5 |

19,5 |

29 |

36,3 |

40,2 |

43,5 |

44,6 |

|

НСР 0,05 |

7,3 |

7,9 |

6,1 |

8,9 |

||||

Таблица 2. Компоненты генетической дисперсии в зависимости от условий среды в пунктах изучения, 2016 год

|

Компонента |

Казань |

Безенчук |

Пенза |

Ульяновск |

|

D |

21.8423* |

98.9197* |

21.7737* |

6.8049 |

|

F |

1.3667 |

157.2635 |

33.7432* |

-40.6523 |

|

H1 |

30.7004 |

237.0639* |

48.1010* |

8.7699 |

|

H2 |

21.6225 |

137.1356 |

31.4880* |

7.5639 |

|

h |

-10.3683 |

-21.8637 |

2.2923 |

-14.3200 |

|

E |

16.3217* |

54.2956* |

2.7795* |

24.0151* |

|

Эстивум 1311 ае 72 |

44.3989 |

225.5911 |

12.6019 |

-5.3323 |

|

Эстивум 1079 |

40.2651 |

- |

43.0559* |

-78.5016* |

|

Экада 148 |

- |

372.0055* |

16.6151 |

- |

|

Омская 36 |

29.9059 |

293.2096 |

50.7481* |

-24.7255 |

|

Архат |

-50.6003 |

126.4120 |

36.3037* |

-38.7166 |

|

Экада 204 |

- |

-294.8004* |

- |

-8.6659 |

|

Экада 113 |

-57.1363 |

221,1613 |

43.1347* |

-87.9720 |

|

V (H1/ D) |

1,185558 |

1,5480725 |

1,4863152 |

1,135236 |

|

1/4 H2/ H1 |

0,1 |

0,14 |

0,163655 |

0,215621 |

|

V(D H1)+ F/V(D H1)- F |

1,11 |

-75,18 |

0,02 |

-0,6744 |

|

r |

-0.353 |

0.738 |

-0.528 |

0.902 |

ных генов в локусе, ((4DH1)1/2 + F1) / ((4DH1)1/2 - F1) -отношение общего числа доминантных к общему числу рецессивных генов у всех родителей, R [xi; (Wr +Vr)] – корреляция между средними значениями родителей и суммой коварианс и вари-анс или мера направленности доминирования. Эти параметры были использованы при анализе полученных данных по признаку «число зерен в колосе» по, представленным выше экопунктам.

Отчетливо проявилось влияние условий пунктов на структуру генетической вариансы. В Ульяновске все генетические параметры оказались недостоверными. Значимые различия между генотипами в Ульяновске оказываются бесполезными при прогнозировании эф- фективности отбора, поскольку селекционный дифференциал (разница в величине признака между родительскими сортами) в этих условиях будет плохо наследоваться и эффективность отбора может оказаться низкой. В Казани, Безен-чуке и Пензе отмечены значимые аддитивные эффекты, что предполагает положительный отклик на отбор в потомстве. Средняя степень доминирования по признаку в Безенчуке и Пензе составила 1,55 и 1,49 соответственно. В Казани параметр доминирования Н1 был недостоверен, что при значимых аддитивных эффектах создает благоприятные условия для отбора в ранних расщепляющихся поколениях. В Безенчуке у родительских сортов превалируют рецессив-

ные гены ((4DH1)1/2 + F1) / ((4DH1)1/2 - F1) = -75.2. Доминирование носит направленный характер (R= 0.74), то есть рецессивные гены увеличивают признак. Линия регрессии отклоняется от линии единичного наклона в сторону оси Vr, пере- секая ось Wr выше начала координат, указывая на взаимодействие генов по типу комплементарного эпистаза, что предполагает очень благоприятную ситуацию для отбора трансгрессий на основе рецессивных генов в ранних расщепляю-

Vr

Рис. 3. График регрессии Wr на Vr по числу зерен в колосе, Пенза, 2016 г.

щихся поколениях. Максимальное количество доминантных генов, если судить по расположению точек на графике – около 90,0%, содержат сорта Омская 36, Экада 113 и Экада 148. Архат и Эстивум 1311 имеют 70,0% доминантных генов. Генетическая система исследуемого признака у сорта Экада 204 включала около 80,0 % рецессивных генов с положительными эффектами на формирование признака.

Поскольку в Казани эффекты доминирования были недостоверны, коэффициент корреляции R [xi; (Wr +Vr)] был отрицательным, но по абсолютной величине незначительным и незначимым, правомерно предположить, что в этих условиях функционирует две системы рецессивных и доминантных генов с положительными эффектами на величину признака.

В Пензе параметры доминирования, также как аддитивные эффекты, оказывали значимое влияние на формирование признака. Соотношение доминантных и рецессивных генов в исследуемой сортовой популяции было одинаковым, коэффициент корреляции R [xi; (Wr +Vr)] достиг средней абсолютной величины с отрицательным знаком, что предполагает положительное действие доминантных генов в направлении отбора. Линия регрессии Wr на Vr пересекает ось коварианс выше начала координат, что указывает на неполное доминирование в локусах. Сорта Экада 113, Омская 36, Архат и Эстивум 1079 имели значимые величины Fr линий. Первые три сорта расположены на графике регрессии Wr на Vr в зоне превалирования рецессивных генов, последний в зоне доминирования. Эстивум 1311 и Экада 148 имели недостоверные значения Fr линий, что предполагает баланс доминантных и рецессивных генов.

Учитывая, что сорта Экада 113 и Омская 36 в условиях Безенчука содержали максимальное количество доминантных аллелей с отрицательными эффектами и их превалирование наблюдалось также в сорте Архат, очевидно, что в наследовании признака в Безенчуке и Пензе имеет место переопределение генетической формулы признака. Этот вывод подтверждается общим изменением конфигурации графиков в зависимости от условий среды в экопунктах. При этом наиболее благоприятные генетические предпосылки для отбора сложились в Безенчуке и Пензе. Учитывая значительную динамику точек на графике, отражающих свойства сортов, изменение генетической формулы признака с включением как доминантных, так и рецессивных аллелей, эпистатические эффекты, отборы в расщепляющихся популяциях по числу зерен в колосе, целесообразнее проводить в старших поколениях (F4 - F5). Необходимо продолжить изучение признака в различных средах для уточнения понимания зависимости генетических параметров от лимитирующих факторов среды, формируемых экологическими пунктами.

Список литературы Наследование признака "число зёрен в колосе" у яровой мягкой пшеницы в зависимости от условий среды экологических пунктов программы "Экада"

- Драгавцев В.А., Цильке Р.А., Рейтер Б.Г. и др. Генетика признаков продуктивности яровых пшениц в Западной Сибири. Новосибирск: Наука, 1984. 230 с.

- Hayman B.I. The theory and analis of diallel crosses. I.//Genetics, 1954. Vol.39. N 4. Рр. 789-809.