Нательные кресты Кривощековского некрополя

Автор: Сальникова И.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

В ходе проведения спасательных археологических работ на объекте «Участок культурного слоя села Кривощеково» в зоне строительства мостового перехода через р. Обь в г. Новосибирске обнаружен каменный фундамент Никольской церкви. Он частично перекрывает некрополь XVI-XIX вв., в котором исследовано 384 погребения. В погребальном инвентаре наиболее значимым и часто встречаемым предметом был нательный крест (278 экз.). Были проведены рентгенофлуоресцентный анализ химического состава изделий (РФА), типологическая структуризация коллекции и иконографический анализ предметов. РФА-анализ химического состава сплавов осуществлен для репрезентативной выборки из 29 изделий, которая включила основные типы крестов. Коллекция систематизирована на основе типологии, предложенной В.И. Молодиным. Установлен ряд типов, характерных для нательных крестов Западной и Восточной Сибири, найден большой круг аналогий, показаны новые группы, представлены особенности декора образцов известных форм. Выявлено восемь типов крестов, один из которых ранее не был описан. Проведен сравнительный анализ металлографических характеристик крестов из Кривощековского некрополя c аналогичными данными коллекций Илимского острога и памятников Омской обл. РФА-анализ состава изделий показал, что основная их часть изготовлена из сложной латуни. В этой группе три предмета имеют в своем составе мышьяк. В коллекции присутствуют бронзовый крест и три креста, выполненных из свинцового сплава. На основе иконографического анализа нательных крестов сделано предположение о разнообразии конфессий населения с. Кривощеково. Об этом свидетельствует, в частности, наличие креста, выполненного в католической традиции. Кроме того, титлы на крестах говорят о том, что большинство захоронений XVIII в. являются старообрядческими. Следовательно, первопоселенцы или были старообрядцами, или использовали культовые предметы, изготовленные мастерами-старообрядцами.

Кривощековский некрополь, нательный крест, метод рентгенофлуоресцентного анализа, лигатурный состав сплава, иконография

Короткий адрес: https://sciup.org/145145590

IDR: 145145590 | УДК: 902. | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.574-584

Текст научной статьи Нательные кресты Кривощековского некрополя

Сегодня растет интерес к археологическим памятникам нового времени. Сформировалось этно-археологическое направление, что диктует комплексное изучение, включающее археологические раскопки, привлечение архивного материала, исторические изыскания для реконструкции хозяйственной, экономической, духовной жизни первых русских поселенцев на территории Сибири [Кору-сенко, Полеводов, 2015].

К этому кругу памятников можно отнести археологический комплекс «Культурный слой с. Криво-щеково». Данный памятник был исследован в 2018 г. сотрудниками отдела спасательных археологических работ ИАЭТ СО РАН. В результате было вскрыто 2398 м 2 площади памятника, обнаружено 384 грунтовых погребения, датированных ХVII–ХIX вв.

Характерной находкой русских поселенческих и погребальных комплексов является нательный крест, что подтвердило исследование некрополя – было обнаружено 278 предметов личного благочестия.

Актуальность изучения ставрографической коллекции несомненна, поскольку нательные кресты являются неоценимым источником для реконструкции социально-экономического ландшафта в контексте колонизации Сибири русским населением, тем более что с. Кривощеково, на территории которого обнаружен некрополь, было одним из первых русских поселений на левом берегу Оби и в середине XVIII в. являлось центром одноименной русской крестьянской волости [Мамсик, 2012, с. 3].

История с. Кривощеково необычна, поскольку оно возникло не как форпост или острог, а «как торговый пункт» на «телеутской меже», т.к. вплоть до р. Ини Приобье в XVIII в. входило в состав Те-леутской земли – территории кочевий «белых калмыков» [Там же, с. 47]. Точная дата основания деревни неизвестна, но косвенные архивные данные свидетельствуют о том, что в первом десятилетии XVIII в. существовала «новоселебная» д. Кривоще-ково. Название она получила по имени ее основателя Федора Ильина по прозвищу Кривощек, настоящая его фамилия Креницин [Миненко, 1990, с. 23].

Цель статьи – ввести в научный оборот полную информацию о коллекции нательных крестов некрополя, расположенного возле Никольской церкви с. Кривощеково, поскольку их характеристика сможет дополнить историческую реконструкцию социально-культурного ландшафта одного из первых русских поселений на территории современного г. Новосибирска.

Материалы и методы

Вопросы ставрографии в последнее время активно обсуждаются, растет количество публикаций, в научный оборот вводятся коллекции нательных крестов из различных археологических комплексов Сибири. Обширная библиография истории изучения данного вида источника представлена в монографиях В.И. Молодина [2007, 2010]. В последнее десятилетие опубликована информация о новых коллекциях нательных крестов XVII–XIX вв., которые использованы в сравнительном анализе криво-щековского материала. Они получены с территории Сибири, Поволжья и Прикамья.

Анализ коллекции Никольского погоста с. Кри-вощеково, состоящей из 278 крестов, проводился в два этапа. На первом она была систематизирована по морфологическим критериям с использованием типологии, предложенной В.И. Молодиным [2007]. Для вариантов с нетипичным декором был проведен иконографический анализ предметов. Разнообразие иконографии нательных крестов дало возможность применить историко-культурологический подход к изучению коллекции, необходимый для выявления конфессиональной принадлежности населения с. Кривощеково.

На следующем этапе был исследован состав сплава крестов. Для этой цели сформирована репрезентативная выборка, куда вошло 28 крестов из различных групп и один фрагмент креста-распятия. Все предметы были отреставрированы в целях очистки от загрязнений и окислов. Состав металла исследован в Центре коллективного пользования «Геохронология кайнозоя» М.М. Игнатовым с помощью электронного микроскопа Hitachi ТМ-3000 с приставкой энергодисперсионного анализа Briker Quantax 70.

Результаты и обсуждение

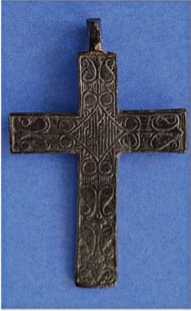

При анализе морфологических особенностей коллекции выявлены типы 1, 4, 5, 6, 8. Самым многочисленным является тип 1 – 150 ед., что составляет 54 % от всей коллекции (рис. 1). К нему относятся простые по форме кресты, двусторонние, ушко-оглавие многоярусное, фигурное. Лицевая сторона оконтурена тонким валиком, а ее центральным образом является во сьмиконечный крест, у подножия которого схематично нанесена гора Голгофа с обозначенной внутри головой Адама. Параллельно ему изображено копье и трость с губкой. На верхней части под оглавием титлы, нанесенные в две строчки «ЦРЬ» (Царь), «СВЫ» (Славы), на горизонтальных оконечностях нанесены титлы «IC ХС» (Иисус Христос). Некоторые кресты украшены эмалью голубого, темно-синего, черного цветов. Оборотная сторона заполнена текстом. Размеры крестов колеблются в высоту от 6 до 2,6 см, в ширину от 3,3 до 1,7 см.

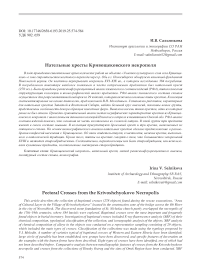

Среди типичных крестов есть крест с нехарактерным декором лицевой и оборотной стороны (рис. 1, № 144). На его лицевой стороне титлы по- мещены на горизонтальной лопасти и оконтурены ромбическим орнаментом. В центре, на средокре-стии, нанесены слова молитвы поклонения кресту в две строчки. Все поле креста заполнено параллельными линиями и волютами. Оборотная сторона креста орнаментирована виньетками и волютами, в центре средокрестия помещен заштрихованный ромб, на оконечностях повторен декор лицевой стороны. Размеры изделия 4,4 × 2,8, × 0,1 см.

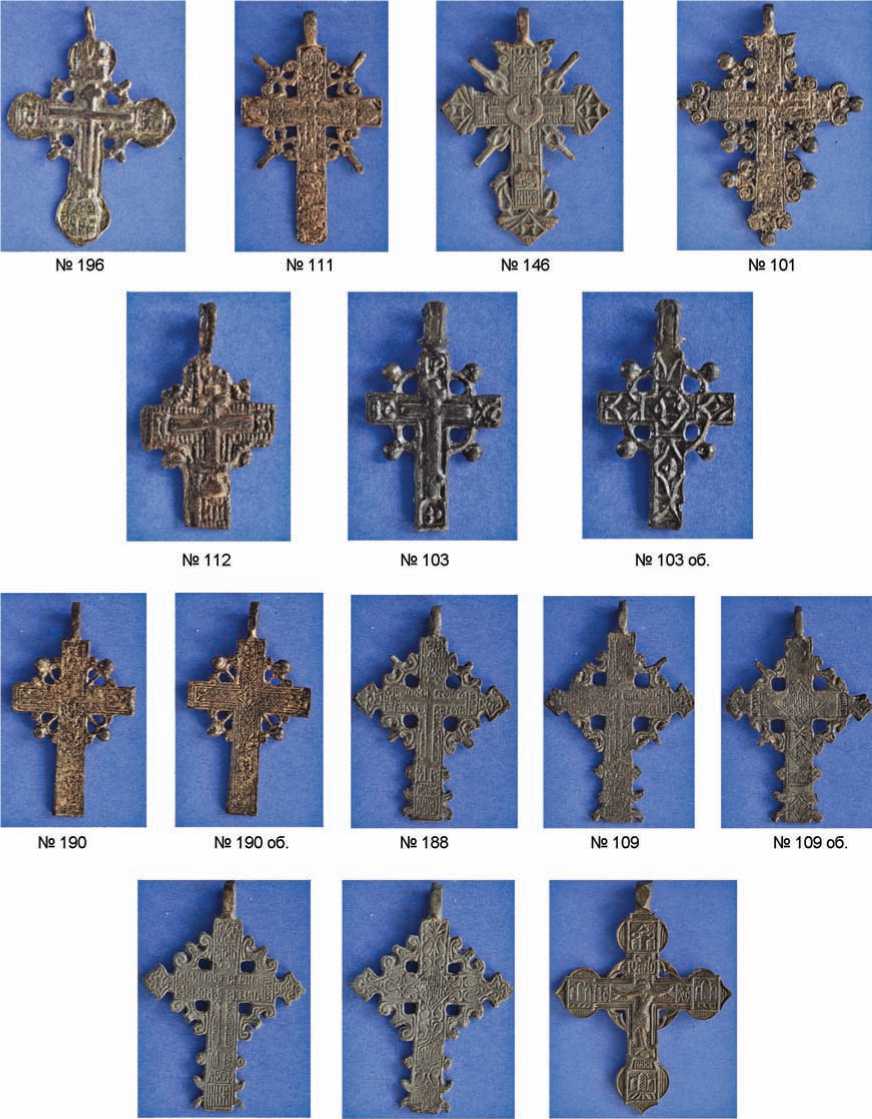

Вторая по численно сти группа относится к типу 5 (49 ед., 17,4 % от общего числа предметов в коллекции) (рис. 2). Размеры изделий варьируют от 5,7 × 3,3 × 03 до 2,6 × 1,7 × 0,2 см. Кресты этого типа называют листовидными или копьевидными. Концы и углы средокрестия, а также ствол заполнены растительным орнаментом. У данного типа встречаются ушки как фигурные, трехъярусные с каплевидным навершием, так и плоские. Изображения и титлы на лицевой стороне традиционные. На оборотной стороне помещена молитва поклонения кресту, вписанная в крестообразную рельефную рамку. Необходимо отметить, что не на всех крестах читаемы титлы и надписи, но их конфигурация одинакова для всех предметов этого типа.

№10 №86 №46 №37

№57

№ 144

№ 144 об.

Рис. 1. Нательные кресты, тип 1. Номера под предметами соответствуют номерам в музейной учетной документации.

Рис. 2. Нательные кресты, тип 5. Номера под предметами соответствуют номерам в музейной учетной документации.

Группа крестов типа 8 включает 22 экз., что составляет 7,93 % от всей коллекции. Размеры крестов от 4,8 × 3,1 × 0,2 до 2,3 × 1,9 × 0,1 см. Их отличает фигурное оформление всех четырех оконечностей креста, рельефный кант по периметру. Изображения и титлы традиционные. На обороте сохранились следы букв молитвы (текст нечитаемый), например, на кресте № 148 (рис. 3).

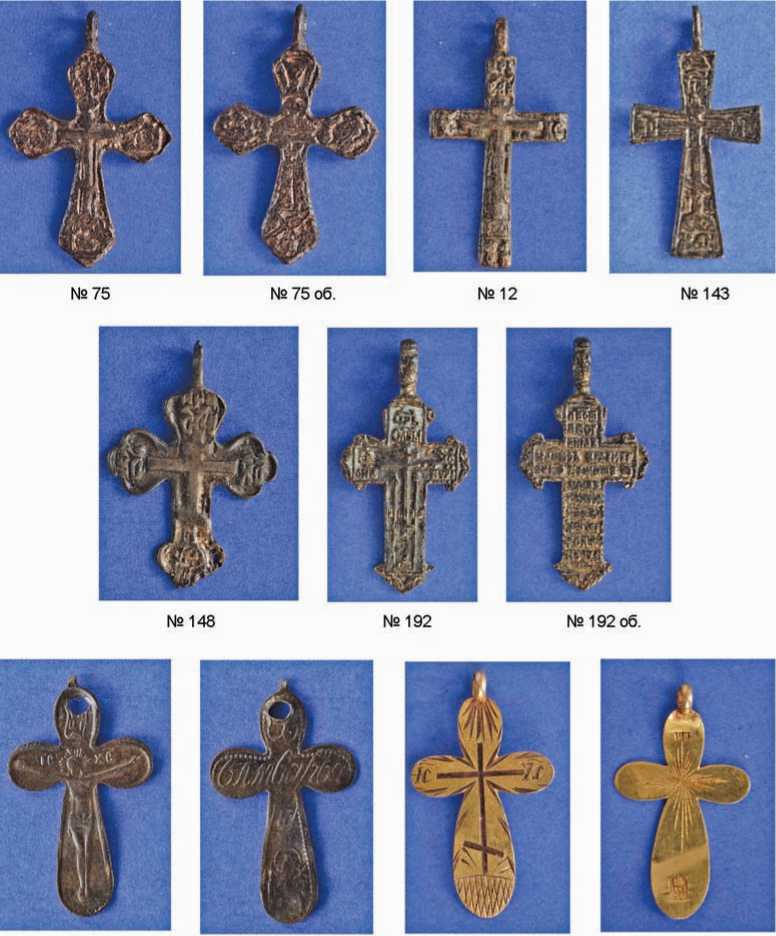

К следующей представительной группе – тип 4 относятся 20 ед., что составляет 7,2 % от всей коллекции (рис. 4). Размеры изделий колеблются от 7,6 × 5,9 × 0,2 до 3,1 × 1,8 × 0,1 см. Кресты данного типа имеют средокрестие, обрамленное кругом, украшенное шариками либо лучами. В зависимости от подтипа поверхность средокрестия может быть ажурной, слитной, дополнительно украшенной волютами и пламевидным орнаментом. Нижний край вертикальной лопасти тоже может быть и прямым, и фигурным, например у № 196, 146, 147, 101 (рис. 4).

Необходимо подчеркнуть, что именно в этой группе есть несколько нетипичных крестов, по форме близких к данному типу, но отличающихся по декору и по семантике изображений. Среди них кресты № 196, 111, 146, 112, 107, 103, 188, 147.

Крест № 196 (рис. 4) односторонний, оконечности с титлами горизонтальной лопасти имеют закругленную форму. Крест № 111 (рис. 4) украшен фигурным кругом с волютами вокруг средокрестия. Титлы на нем помещены с двух сторон, на лицевой стороне они вписаны в рельефный сердцеобразный орнамент, на оборотной стороне в средокрестие помещен заштрихованный ромб.

Крест № 146 (рис. 4) двусторонний, богато орнаментированный. Лучи у основания от прямоугольной формы переходят в копьевидную. Под оглави-ем кре ста расширение из завитков. Оконечности горизонтальных лопастей и основание многоступенчатые и имеют подтреугольную форму. Они украшены ромбами в центральной части. Нижняя часть вертикальной лопасти дополнена фигурными выступами. Лицевая сторона средокрестия украшена цатой, в нижней части расположена надпись «НИКА», на горизонтальную лопасть нанесена молитва. На обороте в крестообразной рамке помещены орнамент из волют и слова, но текст нечитаемый.

Крест № 112 (рис. 4) отличается тем, что имеет сплошное (не ажурное) средокрестие, а титлы

№145 №145об. №272 № 272об.

Рис. 3. Нательные кресты, тип 6 (№ 75, 75 об., 12, 143), тип 8 (№ 148), тип 10 (№ 192), новый тип (№ 147, 272). Номера под предметами соответствуют номерам в музейной учетной документации.

«XP IC» помещены на оборотной стороне на горизонтальных лопастях, обрамлены крестообразной рамкой и расположены нетрадиционно («ХР» на левой лопасти, «IC» – на правой). Возможно, в данном случае этими буквами представлена молитва, полный текст которой не сохранился. Особенность креста № 103 (рис. 4) в том, что круг, обрамляющий средокрестие, гладкий, он с внешней стороны украшен шариками, на оборотной стороне – рельефным ромбическим орнаментом.

Крест № 188 (рис. 4) отличается декором оборотной стороны, на вертикальную лопасть нанесены заштрихованные прямоугольники по обеим сторонам от средокрестия. Крест № 107 (рис. 4)

не имеет лучей, отходящих от декоративного круга, обрамляющего средокрестие.

Крест № 147 (рис. 4) односторонний, имеет оконечности луковичной формы. На лицевой стороне изображен восьмиконечный крест-распятие, ниже которого помещена надпись «НИКА», а выше нанесено изображение трех куполов. На боковых лопастях изображены закомары. Ушко массивное с оттиском ромба. Это самый крупный крест в коллекции, его размеры 7,6 × 5,9 × 0,2 см.

И последняя группа крестов относится к типу 6. Она представлена 13 экз., что составляет 4,7 % от всей коллекции (рис. 3). Для данной группы крестов характерно расширение лопастей от средокре-

№107 №107 об. №147

Рис. 4. Нательные кресты, тип 4.

стия. В зависимости от подтипа лопасти имеют прямые или фигурные (подтреугольные) оконечности. Изображения на лицевой части крестов традиционные. Оборотные стороны могут иметь дополнительную орнаментацию. Отнесение сюда креста № 12 вызывает сомнения, т.к. он близок по форме к крестам типа 1. Однако измерения показали, что небольшое расширение вертикальной лопасти имеется.

Один предмет из коллекции отнесен к типу 7, крест № 192 (рис. 3) условно причислен к типу 10, но не является его точным отображением. Края лопастей этого креста украшены дополнительными волнистыми рельефами. Лицевая поверхность изделия украшена голубой эмалью. На оборотную сторону нанесена молитва в крестообразной рамке.

Особо необходимо отметить два креста, форма которых – четырехлепестковый цветок – не встречена в Илимском остроге (рис. 3). Данные кресты отличает острый угол лопастей, отходящих от сре-докрестия. Оконечности лопастей вытянуты, их края закруглены. Один крест (№ 145), вероятно, штампованный (не литой), двусторонний. Его ушко отломано, для ношения просверлено отверстие на верхней части вертикальной лопасти. Лицевая сторона окантована простым рельефом. В центральной части изображена фигура распятого Христа, выполненная не в православной традиции: одно колено подогнуто, стопы сведены, нимб над головой в виде расходящихся лучей. Титлы «IC XC» расположены по обе стороны от головы Христа. Вверху под ушком на плате читаются буквы нижнего ряда титла «ЦI» (Царь Иудейский), буквы верхнего ряда повреждены отверстием. На оборотной стороне на горизонтальной перекладине помещена рельефная надпись прописными буквами «ВЛМАРВА», окантованная жгутовым орнаментом. На нижней части вертикальной лопасти имеется погрудное изображение святого с крестом в правой руке, чашей в левой и нимбом, обозначенным рельефной дугой.

Второй крест (№ 272) двусторонний, изготовлен методом штамповки из сплава, содержащего золото, о чем свидетельствуют два клейма, проставленных на обороте вертикальной лопасти: одно в нижней части –полуовал с гербом Москвы, дата 1863, проба 56; второе в верхней части – клеймо мастера – в прямоугольнике буквы «ИЕ». Все изображения исполнены гравировкой. На лицевой стороне по центру нанесен шестиконечный крест, титлы «IC XC» выполнены наклонными линиями, участок под оглавием лицевой стороны украшен расходящимися лучами, нижняя часть вертикальной лопасти – сетчатым орнаментом. Оборотная сторона декорирована лучами, исходящими от центра средокрестия.

В настоящее время еще не все предметы в коллекции отреставрированы, поэтому 21 крест – 6,8 % не вошел в число анализируемых. После окончания реставрации данные будут уточнены. Проведенное обследование форм изделий позволило выявить типологический состав коллекции.

Анализ различной иконографии нательных крестов дал возможность применить в исследовании историко-культурологический подход, в частности определить конфессиональную принадлежно сть части населения с. Кривощеково. Например, крест № 147 (рис. 4) явно принадлежал католику, поскольку на нем изображено только тело распятого Христа, что не характерно для православия. В православной традиции нательных крестов изображения Христа всегда помещены на крест [Молодин, 2010, с. 125]. В пользу католической традиции го-580

ворит положение ног Христа (сведенные стопы, подогнутая правая нога), лучистый нимб над его головой, владельческая надпись на обороте.

Эпиграфические данные – титлы и надписи свидетельствуют о том, что большая часть населения либо отно сились к старообрядцам, либо использовала старообрядческие кресты с титлами «ЦРЬ» (Царь), «СВЫ» (Славы). Мы согласны с положением, высказанным Г.С. Самигуловым, о том, что эпиграфические данные не могут свидетельствовать о приверженности верующих к расколу, т.к. в XVIII в., а многие и в XIX в. продолжали но сить кресты, форма которых сложилась еще до раскола [2008, с. 220]. Вполне вероятно, что при нехватке изделий личного благочестия нового типа кресты с традиционными титлами могли быть использованы в качестве модели. Косвенным подтверждением этого могут служить формы для отливки крестов четвертого типа, опубликованные в каталоге Российского этнографического музея [Островский, Федоров, 2007, с. 329]. Они происходят из Архангельского Пого ста Онежской губ. Следовательно, априорно этот тип крестов должны были использовать в раскольнической среде. На этих формах видны четкие надписи и декор, тогда как на крестах данного типа из археологических памятников Сибири сохранен только рельеф, и фиксируются надписи, которые не читаются, что произошло, вероятно, из-за вторичной отливки.

Необходимо отметить, что 40 крестов имеют явные следы органики: ткань с обеих сторон, фрагменты кожи, дерева, несколько крестов обмотаны волосами. Без сомнения, некоторые вещи находились в кожаных мешочках или обертывались тканью. Многие кресты имеют фрагменты плетеных гайтанов, что является старообрядческой традицией.

Исследование состава сплава крестов, проведенное методом РФА-анализа, показало, что он содержит медь, цинк, свинец, олово и в трех случаях мышьяк (его количество минимально – от 2,96 до 2,23 %). Медь содержат все предметы – от 0,8 до 85 %; цинк выявлен в 27 изделиях – от 0,36 до 65,26 %; свинец обнаружен в 28 предметах – от 0,93 до 80,6 %; олово фиксируется в 19 предметах – от 2,20 до 65,24 % (см. таблицу ). Таким образом, соответственно показателям основного ингредиента, выделены медные, свинцовые и цинковые сплавы.

Наибольшая часть крестов выполнена из латуни. Сочетание легирующих компонентов разнообразно. Сплав меди, цинка и свинца – самый распространенный, из него изготовлено 10 изделий. В нем наиболее высокое содержание меди (58,2–85,28 %), основной легирующей добавкой является цинк (33,95–11,7 %), затем идет свинец, которого содержится от 15,97 до 2,41 %. Фрагмент креста-рас-

Химический состав нательных крестов Кривощековского некрополя

|

я н о о к к 00 ю о о о |

Ох |

S оо Я 3 Ри со я cd к о 00 о к я о В к cd Н )Я 1-4 |

о 00 о о 3 я cd >Я cd cd 00 я Р о о я Ри 00 я я cd О Я Р g 5 У S и а <Ю Й Р m |

00 я Ри О0 Я Cd Я О 00 О я я о В X |

S 00 Я В Ри 00 я cd я о 00 о я Ри я о w В я" р cd О 6* cd Ю |

00 о w о о ч я о а |

н Я о § а Я Ри ° а )Я я Ч ° 00 00 н я Я р Q И Я га Он о я ч н й о к 00 Он О W я о о Р Он 00 О Ри н о о я )Я s 5 о я Ри S Я 4 Я св S * а х га ся н 5 S 2 я S ° ё П Ю ^ g О в р св » О К |

те cd р cd сЗ я о о. о н со я оз я н о о ю о я я я я о о. о н о о я о |

сЗ я 00 ^ ю о й сЗ ч сЗ я н 00 к |

я я t^ о сЗ я сЗ м Он я Он о 00 t^ 3 я я ч сЗ 00 Он 00 Я >Я Я о н н & Он о У § t* 00 а Я сЗ К |

1 |

00 я в Он ОО м оз я о 00 о я В о в 00 я о Он о н со )Я о я н о Он о ю о сЗ я я о я я ч оз |

я Он 00 м сЗ я о о а й я н о 00 Он 00 Он О о S я о >. S Он о W Он 3 s я я о м Он Cd Я t^ Он м § ° 00 00 к |

00 о W о о я я о а |

О У я о о № ” S cd Н Я О 00 Я Он W W Я о Я t^ л 00 Я Он О СО я о ° S S es cd Он я я о а о ю га н s а ° о Я g Ри о 00 х ю га s ° я Ри о Е Н Е У 3 р га g Я св S ч р ч га У св . 2 Ч р Он О О 00 Я ю Он м О 00 к cd Я о к |

ю о Он )Я я я 00 Я и cd п: и 00 о я м я о со cd О W а |

)Я я я 00 я м cd t^ Я о а й я н о 00 Он О 00 Он о н о 00 я я я" я я н 2 м н О Ю о ^ О |

cd Я О )Я ^ § >< Я га в gS о S = 2 S га Е х § ^ охо к X Р д о о о Ри Я св н га Ри р S р В 8 Я й cd я a s св О га S св К s § S | ° я 5 К 5 ° & о g н я со Н X О СО * У о О |

00 о о о я о а я" cd о 00 я м н о о н о |

я cd W о о я я те я Н 00 с |

5 00 я а Р00 я cd Я 5 а я & я со О W а ire cd о F ОО Я F со 2 со F о |

|

|

я cd н о о о >я я о оо У Я я X |

< |

ОО |

40 Ох_ гч" |

ГЧ of |

||||||||||||||||||

|

я со |

о |

Ох |

ID ОО |

Ох О1 S |

40 40 |

ID О\ of |

40 Ох" |

ОО 40^ id' |

of |

40 40 ID |

ГЧ ID 40 |

Ох |

||||||||||

|

£ |

40 |

хГ |

ID ОХ |

Ох id' |

хГ |

of |

Ох 40 id' |

ГЧ of |

го |

ОО Ох ID |

40 |

о |

Ох |

ID |

ID |

40 |

S id' OJ |

•D 40' |

||||

|

й N |

Ю) |

Ох^ id' OJ |

40 oj id' 40 |

ОО id' OJ |

40 40 ГЧ |

40 |

Ох О\ |

°0 |

Ох |

ОО 40 |

ГЧ |

40 |

40^ |

о^ |

О1 40^ of |

ОО ГЧ^ 40 |

of |

Ох О\ id' |

О1 °2 |

|||

|

Я и |

хГ |

о |

Ох го |

OJ оо" "D |

2 |

40 Ох ID 40 |

40^ 2 |

ID 40 S |

о |

40 |

Ох 40 40 |

00 |

ID ID of ОО |

2 |

m ГЧ |

ОО Ох_ S |

S ст |

Ох Ох_ id' |

ID of ID |

|||

|

я |

го |

н я cd я Он cd я гч" я я н р о я |

40 я я н п: о я |

н я я сЗ я М сЗ ГС Я ГЧ Он Е га S я я -4 |

н я я сЗ я М сЗ ID Он к СЧ |

н я я сЗ я М сЗ ГС Я ХГ Он я ч я ^ |

Я я н п: о я |

Он С 5 ^ 2 о я я - В Ри Н .Ь cd Я Ю д cd |

ГЧ н я cd Я Он cd М Я Я н п: о я |

я cd Я Он cd м гч" я я н t^ о я |

я cd Я Он cd м of Я Я н п: о я |

н я cd Я Он cd м гч" я я н о я |

ГЧ н Я cd Я Он cd м 40 Я я н о я |

н я §2 М Cd ГН Я ^Н г^ Я д Я Ч Н о Я со id' |

н я cd Я Л cd Я я я н п: о я id' |

н я cd Я Р-cd Я я я н ч о я id' |

||||||

|

>я оо X |

ГЧ |

о |

40 ОО |

40 |

о |

2 |

о |

40 Ох |

о |

40 |

о |

ГЧ |

2 |

ОО ОО |

о |

о |

о |

Ох ГЧ |

ГЧ |

ГЧ |

||

|

к К |

'—1 |

'—1 |

гч |

го |

хГ |

"D |

40 |

о |

ОО |

Ох |

о |

’—1 |

Г1 |

го |

2 |

ID |

40 |

г- |

ОО |

Ох |

||

Окончание таблицы

Еще одну группу составляют изделия, в состав которых входят медь–цинк–свинец–олово (6 экз.). Это сложная или многокомпонентная латунь. Кроме того, обнаружены латунные сплавы двух композиций медь–свинец–цинк–олово–мышьяк и медь–оло-во–свинец–мышьяк–цинк (элементы соответственно их долям в сплаве). Имеется еще два изделия из бронзы (в составе: медь, олово и свинец).

Изделия из свинцовых сплавов (содержание свинца от 80,6 до 51,53 %) выявлены со следующими сочетаниями элементов в металлах: свинец–оло-во–медь–цинк (свинца 59,18 %, минимальное значение цинка 0,36 %), свинец–медь–олово (свинца 51,53 %), свинец–цинк–медь (свинца 80,6 %).

В выборке присутствуют предметы из оловянного сплава с содержанием олова от 65,24 до 42,73 %, с присутствием в составе свинца, меди и олова. Один предмет изготовлен из цинкового сплава (содержание цинка 65,26 %, присутствуют медь и свинец).

Анализ ингредиентов сплавов крестов Кри-вощековской коллекции свидетельствует о том, что медные сплавы, особенно латунь, были самыми распространенными. Из них изготовлено подавляющее количество изделий. Наблюдается определенная связь между формами предметов и рецептурами сплавов.

В настоящее время есть возможность сравнить наши результаты с исследованиями других коллекций [Татаурова, Тишкин, 2018; Перевозчикова, Перевозчиков, Пастушенко, 2014; Сальникова, 2016]. Все авторы приходят к выводу, что основное количество предметов изготовлено из простой и сложной латуни. Такие же сплавы преобладают в выборке из коллекции некрополя Кривощеково, но она отличается наличием изделий, изготовленных из свинцовых и оловянно-цинковых сплавов, и похожа в этом на коллекцию нательных крестов из Илимского острога [Сальникова, 2016, с. 66] и Гольяновского кладбища [Перевозчикова, Перевозчиков, Пастушенко, 2014, с. 42]. Учитывая такое широкое распространение крестов из латуни в погребениях XVII–XIX вв., можно предположить, что именно такой сплав был традиционным для их изготовления в то время.

Большинство нательных крестов из коллекции некрополя Кривощеково имеют достаточно широкий круг аналогий. Это относится к крестам 1 и 5 типов, встречающихся повсеместно. Кресты 4 типа встречаются реже. Они зафиксированы в поселении

Кулаково III [Сизев, Ермоленко, Соловьев, 2019, с. 52, 55], на памятниках Изюк I, Ананьино I [Тата-урова, Кромм, 2010, с. 284], в г. Иркутске [Бердников, 2012, с. 167, рис. 3–10], в могильниках Путяка и Волковский [Боброва, 2014, с. 217]. Аналогия редкому кресту 6 типа, но с цатой на лицевой стороне (рис. 4, № 146) найдена на Тискинском могильнике [Боброва, 2004, с. 111, рис. 16].

В коллекции из Кривощеково имеется крест, изготовленный из сплава, содержащего золото. Практически идентичный ему обнаружен в Горноправ-динском могильнике, расположенном в ХМАО [Зайцева, Кениг, 2014, с. 25]. Очень важно, что оба креста имеют одинаковые клейма, т.е. они изготовлены одним московским ювелиром.

Количественное распределение по типам крестов из сельских некрополей Омской обл. и кладбищ г. Иркутска показало, что наибольшее разнообразие их типов характерно для городов [Кромм, Бердников, 2012]. Типы 1 и 5 являются самыми распространенными в обоих регионах, тип 4 популярен в Иркутске, тип 5 в Омской обл. Типы 6, 7, 8 встречаются единично в Омской обл., тип 10 там отсутствует [Там же]. В коллекции некрополя Кривощеково распределение предметов по типам занимает промежуточное положение: представлена значительная часть типов, наиболее часто встречается тип 5, имеются все известные варианты крестов типа 4.

Заключение

Морфологический анализ форм и декора крестов-тельников позволил выделить наиболее часто встречающиеся типы изделий и сравнить их с подобными коллекциями Западной и Восточной Сибири. Кривощековские кре сты отно сятся к семи типам, присутствующим в классификации В.И. Молодина. По результатам анализа нами добавлен новый тип креста. Выявлен широкий круг аналогий, включающий Центральную Ро ссию и Сибирь в целом. Получено количественное распределение типов на Кривощековском некрополе. Эти данные были сопоставлены с результатами сравнительного количественного анализа по двум регионам (Западно-Сибирскому, представленному кладбищами Омской обл., и Восточно-Сибирскому, представленному некрополями г. Иркутска) и двум типам погостов (городским и сельским).

Исторический анализ дал возможность предположить, что население с. Кривощеково было неоднородно в конфессиональном отношении: большинство жителей исповедовало официальное православие, часть населения явно относилась к старообрядцам, отдельные лица придерживались католической веры.

Большой интерес может представлять база данных по составу металлов, который можно коррелировать как с формами изделий, так и с регионами их распространения. Наш опыт показал актуальность анализа сплавов, т.к. позволил выявить их традиционные рецептурные составы. Композиция металла, из которого изготовлено большинство крестов, оказалась идентичной в разных регионах. Необходимо сравнивать составы изделий, относящихся к разным морфологическим типам нательных крестов. Исследования в этом направлении позволили бы определить наиболее древние сплавы и формы, в результате чего состав изделия мог бы стать дополнительным хронологическим маркером.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-49-54006.

Список литературы Нательные кресты Кривощековского некрополя

- Боброва А.И. Нательные кресты с Тискинского могильника // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2004. – № 4. – С. 107–115.

- Боброва А.И. Нательные кресты из могильников Прикетья // Культура русских в археологических исследованиях. – Омск; Тюмень; Екатеринбург: Магеллан, 2014. – Т. I. – С. 215–219.

- Бердников И.М. Кресты-тельники из некрополя Спасской церкви города Иркутска // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2012. – № 3 (47). – С. 164–178.

- Зайцева Е.В., Кениг А.В. Погребальная обрядность русского старожильческого населения нижнего Прииртышья XVIII–XIX вв. (по материалам раскопок могильника Горноправдинского) // Культура русских в археологических исследованиях. – Омск; Тюмень; Екатеринбург: Магеллан, 2014. – Т. I. – С. 23–27.

- Корусенко М.А., Полеводов А.В. Предмет, объект, источник в концепции этнографо-археологического комплекса: к проблеме теоретических разработок в рамках научного направления // Интеграция археологических и этнографических исследований: сб. науч. тр. – Барнаул; Омск: Наука, 2015. – С. 89–93.

- Кромм И.Д., Бердников И.М. Выявление возможности датирования ставрографической коллекции Омского Прииртышья методом сравнительного анализа с материалами некрополя г. Иркутска // Вестн. Ом. ун-та. – 2012. – № 4. – С. 222–226.

- Мамсик Т.С. Первопоселенцы Новосибирского Приобья: по материалам XVII – середины XIX в. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2012. – 252 с.

- Миненко Н.А. По старому московскому тракту. – Новосибирск: Новосиб. кн. издание, 1990. – 184 с.

- Молодин В.И. Кресты-тельники Илимского острога. – Новосибирск: ИНФОЛИО, 2007. – 248 с.

- Молодин В.И. Очерки по ставрографии. – Красноярск: Краснояр. гос. пед. ун-т, 2010. – 172 с.

- Островский А.Б., Федоров Ю.А. Русский православный крест в собрании Российского этнографического музея. – СПб.: Арт-Паллас, 2007. – 348 с.

- Перевозчикова С.А., Перевозчиков С.Е., Пастушенко И.Ю. Гольяновское кладбище – памятник нового времени в среднем Прикамье // Культура русских в археологических исследованиях. – Омск; Тюмень; Екатеринбург: Магеллан, 2014. – Т. II. – С. 40–47.

- Сальникова И.В. Элементный анализ православного медного художественного литья как способ химико-технологической атрибуции // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2016. – Т. 15, № 5. – С. 49–69.

- Самигулов Г.Х. Еще раз о литых крестах-тельниках конца VII – середины XIX века: к вопросу о старообрядческих крестах // Культура русских в археологических исследованиях: сб. науч. ст. / под ред. Л.В. Татауровой. – Омск: Апельсин, 2008. – С. 202–222.

- Сизев А.С., Ермоленко Л.Н., Соловьев А.И. Коллекция нательных крестов из поселения Кулаково III в Нижнем Притомье // Вестн. Кем. ун-та. – 2018. – № 2. – С. 50–59.

- Татаурова Л.В., Кромм И.Д. К вопросу о типологии крестов-тельников из русских памятников Сибири // Культура как система в историческом контексте: Опыт Западно-Сибирских археолого-этнографических совещаний. – Томск: Агро-Пресс, 2010. – С. 284–285.

- Татаурова Л.В., Тишкин А.А. Результаты ренгенофлюоресцентного анализа предметов культового литья из коллекции археологических памятников XVII–XVIII вв. русского населения Омского Прииртышья // Вестн. Ом. ун-та. Сер.: Исторические науки. – 2018. – № 1 (17). – С. 220–231.